古代女子的爱情悲歌(三):情路坎坷之蔡文姬

- 格式:doc

- 大小:11.19 KB

- 文档页数:4

乱世才女蔡文姬乱世才女蔡文姬汉季失权柄,董卓乱天常。

志欲图篡弑,先害诸贤良。

逼迫迁旧邦,拥主以自强。

海内兴义师,欲共讨不祥。

卓众来东下,金甲耀日光。

平土人脆弱,来兵皆胡羌。

猎野围城邑,所向悉破亡。

斩截无孑遗,尸骸相撑拒。

马边悬男头,马后载妇女。

长驱西入关,迥路险且阻。

还顾邈冥冥,肝脾为烂腐。

所略有万计,不得令屯聚。

或有骨肉俱,欲言不敢语。

失意几微间,辄言弊降虏。

要当以亭刃,我曹不活汝。

岂敢惜性命,不堪其詈骂。

或便加棰杖,毒痛参并下。

旦则号泣行,夜则悲吟坐。

欲死不能得,欲生无一可。

彼苍者何辜,乃遭此厄祸。

边荒与华异,人俗少义理。

处所多霜雪,胡风春夏起。

翩翩吹我衣,肃肃入我耳。

感时念父母,哀叹无穷已。

有客从外来,闻之常欢喜。

迎问其消息,辄复非乡里。

邂逅徼时愿,骨肉来迎己。

己得自解免,当复弃儿子。

天属缀人心,念别无会期。

存亡永乖隔,不忍与之辞。

儿前抱我颈,问母欲何之。

人言母当去,岂复有还时。

阿母常仁恻,今何更不慈。

我尚未成人,奈何不顾思。

见此崩五内,恍惚生狂痴。

号泣手抚摩,当发复回疑。

兼有同时辈,相送告离别。

慕我独得归,哀叫声摧裂。

马为立踟蹰,车为不转辙。

观者皆嘘唏,行路亦呜咽。

去去割情恋,遄征日遐迈。

悠悠三千里,何时复交会。

念我出腹子,胸臆为摧败。

既至家人尽,又复无中外。

城廓为山林,庭宇生荆艾。

白骨不知谁,纵横莫覆盖。

出门无人声,豺狼号且吠。

茕茕对孤景,怛咤糜肝肺。

登高远眺望,魂神忽飞逝。

奄若寿命尽,旁人相宽大。

为复强视息,虽生何聊赖。

托命于新人,竭心自勖励。

流离成鄙贱,常恐复捐废。

人生几何时,怀忧终年岁。

——汉蔡文姬《悲愤诗》常言道:乱世出英雄。

乱世,也许是男人角逐天下的舞台,是男人碧血黄沙的机遇;可是乱世,对于女人来说,则是一场苦难,尤其是对有灵魂、有才情的女子来说,更是一场痛彻心扉的灾难。

如果说,人生就是一场筵席的话,那么至少前半生,李清照享受了一场华丽盛宴;她拥有一身才情,有情投意合的丈夫,还有舒适安逸的生活;这让多少女人为之羡慕。

蔡⽂姬《悲愤诗》赏析(三):⼀个题⽬两⾸诗,蔡⽂姬不负才⼥名接上篇。

经历⼀场肝肠⼨断的离别后,蔡⽂姬回到了家乡。

“去去割情恋,遄征⽇遐迈。

悠悠三千⾥,何时复交会。

念我出腹⼦,胸臆为摧败。

”遄(chuán)征:疾⾏。

遐迈:远。

交会:相会。

旁⼈催促我赶紧离去,忍痛割舍亲情开始长途跋涉;漫漫长路三千⾥,何时才能再见到我的孩⼦们?那是我的⾻⾁啊,⼀想到这些,我的⼼就崩溃绝望。

蔡⽂姬离开匈奴返回中原,三千⾥路程,她⽆时⽆刻不在惦念⾃⼰的⾻⾁。

“既⾄家⼈尽,⼜复⽆中外。

城廓为⼭林,庭宇⽣荆艾。

⽩⾻不知谁,纵横莫覆盖。

出门⽆⼈声,豺狼号且吠。

”中外:表亲,“中”指舅⽗的⼦⼥,为内兄弟,⼜称姨表亲;“外”指姑母的⼦⼥,为外兄弟,⼜称姑表亲。

城廓(kuò):城郭,城是内城,郭是外城。

荆艾:荆棘、艾蒿,泛指杂草。

到家以后才知道,家⼈都不在世了,甚⾄连表亲都没了。

城⾥城外全是⼀⽚荒芜,房屋破败长满野草。

地上散乱着不知姓名的⽩⾻,⽆⼈收拾掩埋;⾛出家门听不见⼈声,只听到豺狼的嚎叫。

历尽千⾟万苦、遭受⽆数惨痛⼼酸,蔡⽂姬终于回到中原,回到家。

“⼈事⾳书漫寂寥”,这个家已经和当初完全不⼀样了,不仅⽗母姊妹等⾄亲不在了,就连表亲也都没有了。

蔡⽂姬为返回中原抛弃两个⼉⼦,回来以后却⼀个亲⼈都没有,不知道她此时是⼀种什么⼼情。

“茕茕对孤景,怛咤糜肝肺。

登⾼远眺望,魂神忽飞逝。

奄若寿命尽,旁⼈相宽⼤。

为复强视息,虽⽣何聊赖。

”茕茕(qióng):孤单。

景:同“影”。

怛(dá)咤(zhà):惊痛⽽发声。

糜(mí):烂,碎。

奄:⽓息微弱。

宽⼤:安慰、宽慰。

视息:⽣存。

聊赖:乐趣。

孤单的我对着孤单的影⼦,痛哭不⽌撕⼼裂肺;登上⾼处眺望远⽅,百感交集的我简直要魂飞魄散。

旁⼈见我痛不欲⽣,出⾔安慰我;我勉强打起精神振作起来,可⼜实在找不到⽣活的乐趣。

蔡⽂姬历尽千⾟万苦,跨越“悠悠三千⾥”,好不容易回到家,看到的却是亲⼈死伤殆尽、房屋破败不堪的家。

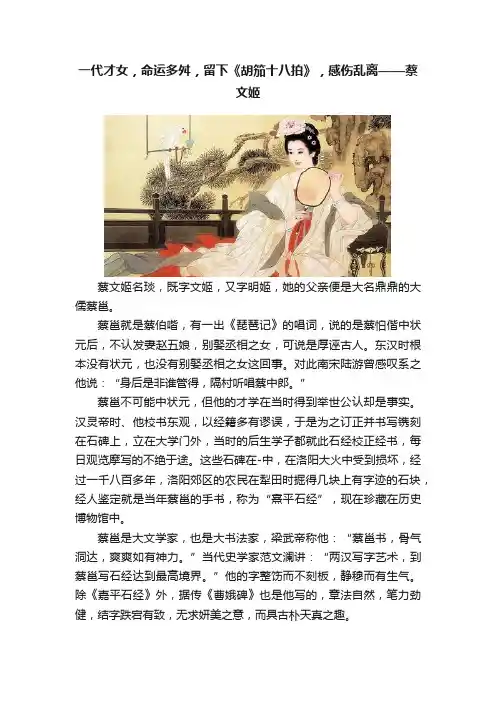

一代才女,命运多舛,留下《胡笳十八拍》,感伤乱离——蔡文姬蔡文姬名琰,既字文姬,又字明姬,她的父亲便是大名鼎鼎的大儒蔡邕。

蔡邕就是蔡伯喈,有一出《琵琶记》的唱词,说的是蔡怕偕中状元后,不认发妻赵五娘,别娶丞相之女,可说是厚诬古人。

东汉时根本没有状元,也没有别娶丞相之女这回事。

对此南宋陆游曾感叹系之他说:“身后是非谁管得,隔村听唱蔡中郎。

”蔡邕不可能中状元,但他的才学在当时得到举世公认却是事实。

汉灵帝时、他校书东观,以经籍多有谬误,于是为之订正并书写镌刻在石碑上,立在大学门外,当时的后生学子都就此石经校正经书,每日观览摩写的不绝于途。

这些石碑在-中,在洛阳大火中受到损坏,经过一千八百多年,洛阳郊区的农民在犁田时掘得几块上有字迹的石块,经人鉴定就是当年蔡邕的手书,称为“熹平石经”,现在珍藏在历史博物馆中。

蔡邕是大文学家,也是大书法家,梁武帝称他:“蔡邕书,骨气洞达,爽爽如有神力。

”当代史学家范文澜讲:“两汉写字艺术,到蔡邕写石经达到最高境界。

”他的字整饬而不刻板,静穆而有生气。

除《嘉平石经》外,据传《曹娥碑》也是他写的,章法自然,笔力劲健,结字跌宕有致,无求妍美之意,而具古朴天真之趣。

此外,蔡邕还精于天文数理,妙解音律,在洛阳俨然是文坛的领袖,像杨赐、玉灿、马月碑以及后来文武兼资,终成一代雄霸之主的曹操都经常出入蔡府,向蔡邕请教。

蔡文姬生在这样的家庭,自小耳濡目染,既博学能文,又善诗赋,兼长辩才与音律就是十分自然的了,可以说蔡文姬有一个幸福的童年,可惜时局的变化,打断了这种幸福。

蔡文姬16岁时嫁给卫仲道,卫家当时是河东世族,卫仲道更是出色的大学子,夫妇两人恩爱非常,可惜好景不长,不到一年,卫仲道便因咯血而死。

蔡文姬不曾生下一儿半女,卫家的人又嫌她克死了丈夫,当时才高气傲的蔡文姬不顾父亲的反对,毅然回到娘家。

后父亲死于狱中,文姬被匈奴掠去,这年她才二十三岁,被左贤王纳为王妃,居南匈奴12年,并育有二子,此间她还学会了吹奏“胡笳”及一些异族的语言。

以下是⽆忧考整理的《历史故事⼤全:情路坎坷之蔡⽂姬》,希望⼤家喜欢!蔡⽂姬,名琰,字昭姬,为避司马昭的讳,改为⽂姬,她是我国东汉末年⼥诗⼈和琴家,史书说她“博学⽽有才辨,⼜妙于⾳律”。

其⽗蔡邕,是汉末的⽂学家、书法家。

此外,蔡邕还精于天⽂数理,妙解⾳律,是洛阳⽂坛的领袖。

其⽗和当时的许多名门望族之⼠都有交往,像⼀代枭雄曹操就经常出⼊蔡府,和蔡邕是相交深厚的挚友。

情路坎坷之蔡⽂姬可见,蔡⽂姬⽣长在⼀个多么优越的家庭环境中。

诗书礼乐的熏染,⽗亲的⾔传⾝教,⾃⾝的天赋资质,⽂姬博学能⽂,擅长诗赋,精通⾳律,就不⾜为怪了。

可以说,⽂姬是在⽂学和⾳律的熏陶中,度过了⼗分快乐幸福的童年。

她6岁时,蔡邕在室外弹琴,忽然弹断了⼀根弦,室内的⽂姬听到变调的琴⾳,⾛到⽗亲跟前,提醒着⽗亲:“爹爹,你的第⼆根弦断了。

”蔡邕看着聪慧可爱的⼥⼉,抚摸着她的⼩脸,惊讶之余,⼜故意弄断第四根弦,⽂姬⼜分辨了出来。

⽗亲不解,问⽂姬何以辨出?⽂姬答道:“您给我讲过,古⼈季札听了琴声,能判断⼀个国家的兴亡;师旷听了琴声,能断定楚国要打败仗。

⼥⼉天天听您弹琴,难道哪根琴弦断了还听不出来吗?” 这件事使蔡邕对⽂姬信⼼⼤增,他断定⽂姬是可塑之材,从此,开始教⼥⼉学琴。

聪明伶俐的⽂姬有着⾳乐的天赋,对于琴技,⼀学就会。

两年之后,⽂姬琴艺便成,还赢得⽗亲最珍爱的焦尾琴。

蔡邕书法章法⾃然,笔⼒劲健,古朴天真。

在⽗亲的指点下,⽂姬研摩书法,12岁,她的书法已得⽗亲真传,既稳重端庄,⼜飘逸顿挫。

14岁,蔡⽂姬的⽂学才华已光耀⼀⽅,诗书礼乐⽆不通晓,⼈但知有⽂姬,⽅知有蔡邕。

⽂姬成了远近闻名的才⼥。

16岁时,蔡⽂姬开始了她的第⼀次婚姻。

虽然是⽗母之命,媒妁之⾔,但封建婚姻是讲究门当户对的,公⼦娶闺秀是理所当然的事。

可惜好景不长,新婚不到⼀年,卫仲道便咯⾎⽽死。

她第⼆次婚姻的不幸,是那个动荡时代造成的。

东汉末年,政府腐败,地⽅起义四起,这促使以豪强地主为代表的地⽅势⼒迅速扩⼤。

《悲愤诗》是汉代女性诗歌的代表著作《悲愤诗》是汉代女性诗歌的代表著作汉代是我国女性诗歌创作较为繁盛的时代,女性们用手中的笔表达自己的喜怒哀乐、爱恨情仇,证明自己艰辛而坚韧的存在。

她们发自性灵深处的诗歌,是当时乃至当今社会强劲的生命之歌。

明代胡应麟在《诗薮》中说:“汉、魏妇人,遂与文士并驱……汉妇人为三言者,苏伯玉妻;四言者, 王明君;五言者,卓文君、班婕妤、徐淑;七言者,赵飞燕;八言、九言者,乌孙公主、蔡文姬。

皆工致合体,文士不能过也”。

苏氏名蕙,字若兰,前秦符坚时始平(今咸阳市西)人,其夫窦滔被徙流沙,另恋宠姬赵阳台,遂忘苏氏。

苏氏织锦“奇图佳文”,为璇玑图寄滔。

这幅诗图排成纵横各为29字的正方形。

圖中之字,不管反讀、橫讀、斜讀、退一字讀、疊一字讀、交互讀,皆成詩章。

計841字,實可得詩7958首。

窦滔阅诗后,感其绝妙,因送阳台之关中,而具车以礼迎苏氏,归于汉南,恩好愈重。

据武则天考证:窦滔读后十分感动,就备车载礼至关中,把她接到了襄阳。

夫妻和好如初,恩好愈重。

既欣赏苏蕙的美丽,又赞赏她的才气。

称苏蕙是“智识精明,仪容秀丽,才情之妙,超今迈古”。

不仅在中国,就是在世界诗歌的宝库中,《璇玑图诗》都可以列为最奇妙的诗。

卓文君的《白头吟》更为千古绝唱:“皑如山上雪,皎如云间月。

闻君有两意,故来相决绝。

今日斗酒会,明日沟头水。

蹀躞御沟上,沟水东西流。

凄凄复凄凄,嫁娶不须啼。

愿得一心人,白头不相离。

”还有她以数字入诗的机趣诗:“一别之后,两地相悬,说是三、四月,却谁知五六年,七弦琴无心弹,八行书无可传,九连环从中断,十里长亭望穿眼,百般想万般念,万般无奈把郎怨。

”其才气过人可见一斑,其哀怨更让人难以释怀。

王昭君入匈奴时所作的《怨诗》:“秋木凄凄,其叶萎黄。

有鸟处山,集于苞桑。

养育毛羽,形容生光。

既得升云,上游曲房。

离宫绝旷,身体摧藏。

”真可谓悲歌一曲动千古。

“班门二大家”班婕妤、班昭,作品有“《怨歌行》、《捣素赋》、《自悼赋》”写尽了后宫失宠的孤独苦闷,哀婉感人。

三国有名的才女蔡文姬的生平简介三国时代本是男性驰骋疆场的舞台,女人只有沦为配角,在这种情况下,一位精通文理的弱女子,她的命运自然只能是加倍尴尬和不幸,她就是后汉三国有名的才女——蔡琰(蔡文姬)。

以下是小编为你整理的蔡文姬的生平简介,希望能帮到你。

蔡文姬的生平简介蔡琰,字昭姬。

到了晋朝,为了避晋文帝司马昭的讳,后人给改成文姬。

于是,“蔡文姬”这个假名反而成为主流。

蔡琰出生名门。

她的祖上蔡勋忠于汉朝,在西汉灭亡时拒绝了王莽的任命,逃亡深山,因而被称颂一时。

蔡琰的父亲是东汉末年的著名文人蔡邕。

蔡邕既是文史学家,又是大书法家和音乐家,在文坛和艺术界都占据重要的地位(金庸小说《笑傲江湖》里,向问天从蔡邕的墓里找出了失传已久的名曲《广陵散》)。

出生在这样一个书香门第,蔡琰自幼便受到了良好的熏陶。

她学问很好,能言善辩,又精通音律,可谓完全继承了父亲的衣钵。

蔡文姬为人博学多才而又精通音律,早期嫁给河东卫仲道,卫仲道早亡,二人又没有子嗣,于是蔡琰回到自己家里。

兴平二年(195年),中原先后有董卓、李傕等作乱关中,匈奴趁机劫掠,蔡琰被匈奴左贤王掳走。

蔡琰在北方生活了有十二年之久,并生下两个孩子。

建安十一年(207年),曹操向来喜爱文学、书法,常与蔡琰的父亲蔡邕有文学、书法上的交流。

曹操见蔡邕没有子嗣,用金璧从匈奴那里将蔡琰赎回来,并将蔡琰嫁给董祀。

而后董祀犯了死罪,蔡琰去找曹操给董祀求情。

当时曹操正在宴请公卿名士,对满堂宾客说:“蔡邕的女儿在外面,今天让大家见一见。

”蔡琰披散着头发光着脚,叩头请罪,说话条理清晰,情感酸楚哀痛,满堂宾客都为之动容。

但曹操却说:“可是降罪的文书已经发出去了,怎么办?”蔡琰说:“你马厩里的好马成千上万,勇猛的士卒不可胜数,还吝惜一匹快马来拯救一条垂死的生命吗?”曹操终于被蔡文姬感动,赦免了董祀。

蔡琰回家后伤感悲愤之余作《悲愤诗》二首。

此后再无蔡琰相关记载,卒年不详。

蔡文姬的人物成就蔡琰归汉后作有《悲愤诗》两首,一首为五言体,一首为骚体。

蔡文姬蔡文姬(177?-239?)名琰,原字昭姬,晋时避司马昭讳,改字文姬,东汉末年陈留圉(今河南开封杞县)人,东汉大文学家蔡邕的女儿,是中国历史上著名的才女和文学家,精于天文数理,既博学能文,又善诗赋,兼长辩才与音律。

代表作有《胡笳十八拍》、《悲愤诗》等。

人物简介蔡文姬的父亲蔡邕是当时大名鼎鼎的文学家和书法家,还精于天文数理,妙解音律,是曹操的挚友和老师。

生在这样的家庭,蔡文姬自小耳濡目染,既博学能文,又善诗赋,兼长辩才与音律。

蔡文姬从小以班昭为偶像,也因此从小留心典籍、博览经史。

并有志与父亲一起续修汉书,青史留名。

可惜东汉末年,社会动荡,蔡文姬被掳到了南匈奴,嫁给了虎背熊腰的匈奴左贤王,饱尝了异族异乡异俗生活的痛苦,才生儿育女。

十二年后,曹操统一北方,想到恩师蔡邕对自己的教诲,用重金赎回了蔡文姬。

文姬归汉后,嫁给了董祀,并留下了动人心魄的《胡笳十八拍》和《悲愤诗》。

《悲愤诗》是中国诗歌史上第一首自传体的五言长篇叙事诗。

蔡文姬的一生是悲苦的,“回归故土”与“母子团聚”都是美好的,人人应该享有,而她却不能两全。

蔡文姬也确实非常有才气。

在一次闲谈中,曹操表示出很羡慕蔡文姬家中原来的藏书。

蔡文姬告诉他原来家中所藏的四千卷书,几经战乱,已全部遗失时,曹操流露出深深的失望,当听到蔡文姬还能背出四百篇时,又大喜过望,于是蔡文姬凭记忆默写出四百篇文章,文无遗误,可见蔡文姬才情之高。

曹操把蔡文姬接回来,在为保存古代文化方面做了一件好事。

历史上把“文姬归汉”传为美谈。

人物生平成长蔡文姬是东汉末年陈留(今河南开封杞县)人,她的父亲是当时的名人蔡邕。

蔡邕是大文学家,也是大书法家,梁武帝称他:“蔡邕书,骨气洞达,爽爽如有神力。

”当代史学家范文澜讲:“两汉写字艺术,到蔡邕写石经达到最高境界。

”他的字整饬而不刻板,静穆而有生气。

除《嘉平石经》外,据传《曹娥碑》也是他写的,章法自然,笔力劲健,结字跌宕有致,无求妍美之意,而具古朴天真之趣。

《蔡文姬》看了《蔡文姬》,体验到了艺术欣赏所带来的快乐。

五十年代末,在停止作剧十多年后,郭老写下了气势磅礴的诗剧《蔡文姬》。

这是一出交响乐般的诗剧。

郭老在现实主义的基础上,运用浪漫主义手法,发挥艺术想象力,这首华丽的交响乐章, 以文姬归汉撰修《续汉书》为主旋律,奏出了崇高的爱国主义的最强音自从看完学校自己演的蔡文姬后,这出剧一直萦绕在我的脑海久久不能忘怀。

这出戏展现的是东汉末年两个民族、两种文化的代表人物从对抗、冲突到理解、融合的波浪壮阔的画卷。

可以说,无论思想内涵和艺术创造都很有自己的特点。

特别是白雪塑造的蔡文姬,独具一格,别具风采,使人感到既熟悉又陌生,既实实在在又血肉丰满,令广大观众感到可亲、可近、可敬、可爱而又可信。

众所周知,蔡文姬是东汉著名学者蔡邕的女儿,她博学多才,妙于音律,精工书法,是一位颇有才华的女诗人。

汉兴平年间,天下大乱,蔡文姬没入匈奴为左贤王王妃,在胡12年之久并生有一子一女。

建安八年,曹操遣使赎蔡文姬归汉。

可以说,蔡文姬的身世,本身就是一部令人深思而又发人深省的传奇故事,可史书的记载却是少而又少。

这样一来,虽然给编剧带来一定的困难,可供凭借的史料不多,却为艺术创造提供了很大的想像和虚构的余地。

这出戏演绎的视角很独特,它避开了人们习惯关注的文姬归汉的故事,把观众的视线引向文姬归汉后的一段情感历程。

隐约之中又有一条暗线,即曹操敬重文姬的文才,有意使文姬完成其先父未了的《后汉记》。

《蔡文姬》最直观的成就即其人物象的成功塑造。

首先,本剧中彻底颠覆了历史和文学史上曹操负面的奸臣面貌,赋予他崭新的明君形象。

其次,剧作对蔡文姬的形象刻画达到了后出转精的新境界。

表演者将历代戏曲作品中各自着重刻画的蔡文姬的旷世才情、婚姻悲剧、慈母情怀以及流落之苦、离别之痛、思念之悲熔于一炉,陶钧熔铸,创造了一个感人至深又精彩八面的蔡文姬形象。

话剧作为视觉艺术,更加注重营造环境的氛围。

节令时辰、人物活动和戏剧冲突,都要在典型环境中展现和发展。

蔡文姬的故事以及她的《胡笳十八拍》蔡琰(约177-?):即蔡文姬,汉末著名琴家,史书说她“博学而有才辨,又妙于音律。

”父亲蔡邕是曹操的挚友。

蔡文姬名琰,字文姬,又字明姬,她的父亲便是大名鼎鼎的大儒蔡邕。

蔡邕就是蔡伯喈,有一出《琵琶记》的唱词,说的是蔡怕偕中状元后,不认发妻赵五娘,别娶丞相之女,可说是厚诬古人。

东汉时根本没有状元,也没有别娶丞相之女这回事。

对此南宋陆游曾感叹系之他说:“身后是非谁管得,隔村听唱蔡中郎。

”蔡邕不可能中状元,但他的才学在当时得到举世公认却是事实。

汉灵帝时、他校书东观,以经籍多有谬误,于是为之订正并书写镌刻在石碑上,立在大学门外,当时的后生学子都就此石经校正经书,每日观览摩写的不绝于途。

这些石碑在动乱中,在洛阳大火中受到损坏,经过一千八百多年,洛阳郊区的农民在犁田时掘得几块上有字迹的石块,经人鉴定就是当年蔡邕的手书,称为“熹平石经”,现在珍藏在历史博物馆中。

蔡邕是大文学家,也是大书法家,梁武帝称他:“蔡邕书,骨气洞达,爽爽如有神力。

”当代史学家范文澜讲:“两汉写字艺术,到蔡邕写石经达到最高境界。

”他的字整饬而不刻板,静穆而有生气。

除《嘉平石经》外,据传《曹娥碑》也是他写的,章法自然,笔力劲健,结字跌宕有致,无求妍美之意,而具古朴天真之趣。

此外,蔡邕还精于天文数理,妙解音律,在洛阳俨然是文坛的领袖,像杨赐、玉灿、马月碑以及后来文武兼资,终成一代雄霸之主的曹操都经常出入蔡府,向蔡邕请教。

蔡文姬生在这样的家庭,自小耳濡目染,既博学能文,又善诗赋,兼长辩才与音律就是十分自然的了,可以说蔡文姬有一个幸福的童年,可惜时局的变化,打断了这种幸福。

蔡文姬16岁时嫁给卫仲道,卫家当时是河东世族,卫仲道更是出色的大学子,夫妇两人恩爱非常,可惜好景不长,不到一年,卫仲道便因咯血而死。

蔡文姬不曾生下一儿半女,卫家的人又嫌她克死了丈夫,当时才高气傲的蔡文姬不顾父亲的反对,毅然回到娘家。

后父亲死于狱中,文姬被匈奴掠去,这年她才二十三岁,被左贤王纳为王妃,居南匈奴12年,并育有二子,此间她还学会了吹奏“胡笳”及一些异族的语言。

汉末三国时期美女诗人的三次婚姻,最后一次婚姻是曹操牵线东汉末年女诗人蔡文姬,博学聪慧,又精通音律,是名副其实的才女。

蔡文姬的父亲叫蔡邕,是一名著名的文学家和书法家,是洛阳文坛的领袖。

蔡邕与一代枭雄曹操常有来往,曹操也常出入蔡府。

蔡文姬家庭环境中优越,从小就受到诗书礼乐的熏陶,文姬天生聪慧,在6岁时就有着音乐的天赋,琴技熟练,一学就会。

只用了两年时间,琴技大成,父亲最珍爱的焦尾琴也赠送于她,因为在父亲看来,只有他这位聪明伶俐的女儿才配拥有此琴,可见文姬当时是多么的才华出众。

文姬不仅善于音律琴韵,对书法也有一定造诣,12岁已经已得父亲书法真传。

14岁的文姬成了远近闻名的才女。

以至于,人但知有文姬,方知有蔡邕。

可见,当时文姬名望已经超过了其父亲蔡邕。

蔡文姬16岁时受父母之命嫁给了卫仲道,开始了她的第一次婚姻。

可惜新婚不到一年,卫仲道便咯血而死。

东汉末年,董卓进军洛阳,董卓为巩固自己的统治,百般笼络名满京华的蔡邕,并将蔡邕一日之内连升三级,这在历史上极少的。

由于董卓在朝中的逆行,遭到各方势力的联合讨伐,后来董卓被杀,蔡邕自然也在劫难逃。

在兵荒马乱之中,蔡文姬无奈只好跟着难民到处流亡,不幸被匈奴兵抢走。

匈奴兵见她容颜娇美,为了领赏就把她献给了左贤王。

文姬被掳的那一年只有23岁,遭到如此不幸被逼成了抢掠者的夫人。

文姬整日忧愁满怀,她在《胡笳十八拍》的“第一拍”里,真实地记录了当时的离乱被掳、百姓流离失所、烟尘蔽日的凄惨景象:我生之初尚无为,我生之后汉祚衰。

天不仁兮降乱离,地不仁兮使我逢此时。

干戈日寻兮道路危,民卒流亡兮共哀悲。

烟尘蔽野兮胡虏盛,志意乖兮节义亏。

对殊俗兮非我宜,遭恶辱兮当告谁?笳一会兮琴一拍,心愤怨兮无人知。

转眼间文姬已被迫奴王生活了12年。

在着期间,曹操的势力逐渐增大,基本扫平北方群雄,挟天子以令诸侯,曹操当上宰相。

建安十三年,曹操不忘与蔡邕之交情,得知文姬流落南匈奴,立即派使者,带黄金千两,白璧一双,到胡地去赎文姬回来。

蔡文姬的坎坷人生这样一位名门才女,本来是该有很好的归宿。

奈何生在动乱的年代,她的人生曲折离奇,步步惊心。

光是嫁人,她便嫁了三次。

第一个丈夫是河东的卫仲道。

卫家是河东世族,她的丈夫卫仲道更是出色的士子,夫妇俩琴瑟和谐。

只可惜好景不长,不到一年,卫仲道便咯血而死。

蔡文姬不曾为他生下一儿半女,卫家的人又嫌她克死了夫君。

文姬倍感委屈,同时又才高气傲,她不顾父亲的反对,毅然离开卫家回到了娘家。

可惜在娘家的安稳日子也没有过多久。

东汉政权的腐败,终于酿成了黄军起义,使豪强地主为代表的地方势力扩大。

大将军何进被宦官十常侍杀后,董卓进军洛阳尽诛十常侍,把持朝政。

董卓为来了巩固自己的统治,刻意笼络名满京华的蔡邕。

蔡邕竟一日连升三级,三日周历三台,拜中郎将,后来甚至还被封为高阳侯。

董卓的逆行,引起各地方势力的联合反对,董卓火烧洛阳,迁都长安,最后被吕布所杀。

蔡邕也被收付廷尉治罪。

董卓死后,他的部将又攻占长安,军阀混战的局面终于形成。

羌胡番兵乘机掠掳中原一带,在“中土人脆弱、来兵皆胡羌,纵猎围城邑,所向悉破亡。

马边悬男头,马后载妇女,长驱入朔漠,回路险且阻”的状况下,蔡文姬与许多其他女子,一齐被掳到了南匈奴。

蔡文姬嫁给了虎背熊腰的匈奴左贤王,饱尝了异族异乡异俗生活的痛苦。

她小心翼翼地生活着,去匈奴的时候她才二十三岁,这一去就是十二年。

这十二年里,她为左贤王生下了两个儿子,也学会了吹奏“胡笳”,自然也通晓了一些异族的语言。

在这十二年中,曹操已经基本扫平北方群雄,把汉献帝由长安迎到许昌,后来又迁到洛阳。

曹操当上丞相,挟天子以令诸侯。

曹操想起少年时代的老师蔡邕对他的教导,想到老师没有儿子,只有一个女儿,当他得知这个当年的女孩被掳到了南匈奴时,他立即派使者,携带黄金千两,白璧一双,要把她赎回来。

蔡文姬被掳掠多年虽然很痛苦,但现在若跟着使者回国,却又有些舍不得了。

舍不得对自己恩爱有加的左贤王,也舍不得两个儿子。

可惜,摆在眼前的是“回归故里”与“母子团聚”的两个选项,她做的是单选题。

《胡笳十八拍》:从一代才女的悲惨一生,读懂感天动地的伟大母爱东汉末年,一代才女蔡文姬被南匈奴掳走,从此开始了自己颠沛流离的悲惨一生。

后来蔡文姬以自己身处乱世的遭遇谱写成了一段传世的琴曲——《胡笳十八拍》。

《胡笳十八拍》不仅仅表达了自己身处乱世,凄惨颠沛之中对于人生的无奈,流离异国他乡对于家乡的想念,更有一个母亲对于自己孩子的无限思念。

读《胡笳十八拍》不下泪者,其人必不孝。

蔡文姬,一个思念孩子的感人母亲;《胡笳十八拍》,一段感天动地的伟大母爱。

胡笳本自出胡中,缘琴翻出音律同。

十八拍兮曲虽终,响有余兮思无穷。

是知丝竹微妙兮均造化之功,哀乐各随人心兮有变则通。

胡与汉兮异域殊风,天与地隔兮子西母东。

苦我怨气兮浩于长空,六合虽广兮受之应不容!母爱,从古至今,一直以来都是人类心中最美好的字眼之一。

它平凡而又神圣:平凡时,平凡到这世上的每一个生命都拥有它的温暖;神圣时,神圣到这世上的每一个人都会为它痛哭流涕。

它朴素而又高尚,朴素到纤尘不染、与生俱来;高尚到光芒万丈、感天动地。

乱世红颜皆薄命,可怜孩子生蛮荒蔡文姬本是东汉朝廷重臣蔡邕之女,出生于书香官宦世家的她,不仅本就生的花容月貌,更是自幼苦读诗书、通晓音律,是当世名动南北的一代才女。

可身处乱世,风雨飘零之中,人命更比纸薄。

尤其是对于女子来说,更是如此,长得越漂亮越有才,反而越容易被歹人惦记,遭遇危险。

一句红颜薄命,几乎囊括了当时众多美丽女子的一生,从貂蝉到大小而乔,从甄宓到孙尚香,三国时期有名的美女,无一例外难逃坎坷命运,一生不得安稳幸福。

当然,蔡文姬也不例外。

十八路诸侯讨董卓时,南匈奴也趁机劫掠中原。

蔡文姬这位早年丧夫、又新丧父,家族败落,早已无依靠的绝世才女,早已被有权势的人物视为了势在必得的高昂财务。

可不知是好运,还是霉运,蔡文姬虽然避免了沦为各大诸侯的掌上玩物,却被南匈奴给俘获到了草原,在逼迫之下嫁给了匈奴人为妻。

虽然可能因为蔡文姬的花容月貌,她的匈奴对她应该还算是不错格外宠幸,甚至已经诞下了两个孩子。

蔡文姬觉得,她的十九岁肯定是人生至暗时刻。

但在十六岁以前,她的人生让无数人羡慕到了极点。

蔡文姬的人生起点很高:出身于高知家庭的天才神童,几乎完美继承了父亲的各项优点。

她生在东汉末年的名门世家,父亲是当时最有名望的大学士、文学家、书法家蔡邕。

对,就是那个发现《六经》有谬误,于是校订后刻在石碑上,立在大学门外,引得天下学子前去观摩抄写并以此为准的蔡邕。

在东汉末年那个一团糨糊的乱世里,蔡邕经历流放和大赦之后隐于江南乡野躲避灾祸。

年仅四岁的蔡文姬随父亲终日读书、练字、学琴。

勤奋好学的她展现出非凡的天赋,六岁时只听琴声能立刻判断出断的是第几根弦。

换作现在,大概就是全国最有名望的教授的独女,不仅学习成绩好、文章写得漂亮、长相温婉可人,钢琴还考了十级……很容易想象出四十五岁才为人父的蔡邕对这个宝贝女儿有多么宠爱。

在蔡文姬十六岁时,有着极其超前婚姻观念的蔡邕,为女儿挑了她最喜欢的类型——同样出身书香名门的大学子卫仲道。

蔡文姬与丈夫婚后十分恩爱,可惜好景不长,乱世很快对蔡文姬展现出了黑暗残酷的一面。

蔡文姬在春天成亲,几个月后的夏天,六十岁的蔡邕被王允囚杀。

祸不单行,仅仅一年后,卫仲道病逝,因被婆家认为克夫,蔡文姬回到了娘家与母亲相依为命。

又过了两年,她的母亲也因长期处于悲痛中,染病身亡。

此时的她,父母双亡,又成了寡妇,偌大的蔡府,就此变得空空荡荡、冷冷清清。

然而,悲剧并未就此停止。

蔡文姬十九岁这年,游牧民族南下劫掠,守孝又守寡的蔡文姬被当作战利品带回匈奴。

三年前还被人捧在手心视作掌上明珠的她,就这样接连丧失至亲,成了别人的“财物”。

巨大的落差一度让她崩溃欲死:“欲死不能得,欲生无一可。

彼苍才女蔡文姬的坎坷际遇文|封尘图|少君62ZXSBK·YQC 文者何辜,乃遭此厄祸。

”残酷的乱世一次又一次将她碾入尘土。

身不由己的蔡文姬开始了在异族他乡的生活。

无论是衣食住行,还是文化环境,对她来说都显得陌生而别扭。

加之对亲人亡故的悲痛和对战乱灾祸的愤恨,她终日郁郁寡欢。

历史故事大全:情路坎坷之蔡文姬蔡文姬,名琰,字昭姬,为避司马昭的讳,改为文姬,她是我国东汉末年女诗人和琴家,史书说她“博学而有才辨,又妙于音律”。

其父蔡邕,是汉末的文学家、书法家。

此外,蔡邕还精于天文数理,妙解音律,是洛阳文坛的领袖。

其父和当时的很多名门望族之士都有交往,像一代枭雄曹操就经常出入蔡府,和蔡邕是相交深厚的挚友。

情路坎坷之蔡文姬可见,蔡文姬生长在一个多么优越的家庭环境中。

诗书礼乐的熏染,父亲的言传身教,自身的天赋资质,文姬博学能文,擅长诗赋,精通音律,就不足为怪了。

能够说,文姬是在文学和音律的熏陶中,度过了十分快乐幸福的童年。

她6岁时,蔡邕在室外弹琴,忽然弹断了一根弦,室内的文姬听到变调的琴音,走到父亲跟前,提醒着父亲:“爹爹,你的第二根弦断了。

”蔡邕看着聪慧可爱的女儿,抚摸着她的小脸,惊讶之余,又故意弄断第四根弦,文姬又分辨了出来。

父亲不解,问文姬何以辨出?文姬答道:“您给我讲过,古人季札听了琴声,能判断一个国家的兴亡;师旷听了琴声,能断定楚国要打败仗。

女儿天天听您弹琴,难道哪根琴弦断了还听不出来吗?”这件事使蔡邕对文姬信心大增,他断定文姬是可塑之材,从此,开始教女儿学琴。

聪明伶俐的文姬有着音乐的天赋,对于琴技,一学就会。

两年之后,文姬琴艺便成,还赢得父亲最珍爱的焦尾琴。

蔡邕书法章法自然,笔力劲健,古朴天真。

在父亲的指点下,文姬研摩书法,12岁,她的书法已得父亲真传,既稳重端庄,又飘逸顿挫。

14岁,蔡文姬的文学才华已光耀一方,诗书礼乐无不通晓,人但知有文姬,方知有蔡邕。

文姬成了远近闻名的才女。

16岁时,蔡文姬开始了她的第一次婚姻。

虽然是父母之命,媒妁之言,但封建婚姻是讲究门当户对的,公子娶闺秀是理所当然的事。

可惜好景不长,新婚不到一年,卫仲道便咯血而死。

她第二次婚姻的不幸,是那个动荡时代造成的。

东汉末年,政府腐败,地方起义四起,这促使以豪强地主为代表的地方势力迅速扩大。

董卓进军洛阳,把持朝政,董卓为巩固自己的统治,刻意笼络名满京华的蔡邕,将他一日连升三级。

文人不幸,文学之幸:蔡文姬的两个世界蔡文姬这个名字在历史上熠熠生辉,不仅在于她留下了脍炙人口的《悲愤诗》和《胡笳十八拍》,更在于她的女性魅力。

欧阳修在《梅圣俞诗集序》中指出真正的好诗应该是:“穷而后工。

”正是蔡文姬的写照。

从她的作品中,时刻流露着对生命的绝望,对战争的愤懑,对人性的拷问。

然而即使再绝望、再愤怒她依然坚强地活着、挣扎着、反抗着,证明着自己不屈服于命运的最后的倔强。

最终,她似乎失去了一切,包括青春、爱情、孩子。

但是,她也成功了,成功地守护了自己的理想,蜕变为一个散发着灵魂魅力的女子。

文人的不幸,恰恰是文学之幸。

对于蔡文姬,因为有太多的空白,所以有太多的争议,太多的怀疑。

她的不幸表现在三个方面:婚姻的不幸、战争的践踏、生离死别的痛苦。

而这三方面的不幸经历正是影响其创作的重要因素。

她经历着这些磨砺的同时也在完成自身的文人心灵的蜕变,从女孩儿到女人到奴隶再到母亲,最后成为一个文人、史学家。

一、蔡文姬的“三嫁”命运蔡文姬,名琰,原字昭姬,后因避司马昭讳而改为文姬。

陈留圉(今河南杞县)人。

父亲蔡邕是东汉著名文学家。

在父亲的熏陶下,蔡文姬逐渐成长为一代才女。

她善辩论,通音律,据史料记载,蔡文姬五岁能辨琴:一日,蔡邕在家中抚琴,弹到一半一根琴弦断了,听到琴声的蔡文姬当时就说出了断的弦是第几根。

记载或有夸张,但也说明了蔡文姬自幼的聪慧敏锐。

相较她的一生,我想童年生活应该是最快乐的一段了,而在她成年之后,她的悲剧就缓缓拉开了帷幕。

蔡文姬一生经历过三次婚姻,这在古代人的眼里是很不能被理解和认同的,也确确实实有过质疑的声音,但是蔡文姬却并未因为这三次婚姻而为人们所轻视所遗忘,相反的是,我们同情她的遭遇,为她的悲剧人生扼腕,为她的大胆冲破封建枷锁而喝彩,为她的才情折服。

她的三次婚姻是时代使然,性格使然。

(一)挑战封建礼教的勇敢少女之心蔡文姬的第一次婚姻起初是比较美满的。

十六岁,花季年华,也是蔡文姬出嫁的年纪。

知道蔡文姬,是从文姬归汉的故事开始的。

原来,我并不知晓她曾经历过三次婚姻。

要写蔡文姬的爱情,必须从她显赫的家世和小时候的才情说起。

蔡文姬(约177年~?),名琰,字明姬,为避司马昭的讳,改为文姬,她是我国东汉末年女诗人和琴家,史书说她博学而有才辨,又妙于音律。

其父蔡邕,是汉末著名的文学家、书法家。

此外,蔡邕还精于天文数理,妙解音律,是洛阳文坛的领袖。

其父和当时的许多名门望族之士多有交往,像一代枭雄曹操就经常出入蔡府,和蔡邕是相交深厚的挚友。

可见,蔡文姬生长在一个多么优越的家庭环境中。

诗书礼乐的熏染,父亲的言传身教,自身的天赋资质,文姬博学能文,善长诗赋,精通音律,就不足为怪了。

相府里的丫鬟久而久之也有了官宦贵气,更何况文姬本身就成长在一个殷实富足的大儒之家呢?可以说,文姬是在文学和音律的熏陶中,度过了十分快乐幸福的童年。

文姬博学多才,音乐天赋自小过人。

她六岁时,蔡邕在室外弹琴,忽然弹断了一根弦,室内的文姬听到变调的琴音,走到家父跟前,提醒着父亲:爹爹,你的第二根弦断了。

蔡邕看着聪慧可爱的女儿,抚摸着她的小脸,惊讶之余,又故意弄断第四根弦,文姬又分辨了出来。

父亲不解,问文姬何以辩出?文姬答道:您给我讲过,古人季札听了琴声,能判断一个国家的兴亡;师旷听了琴声,能断定楚国要打败仗。

女儿天天听您弹琴,难道哪根琴弦断了还听不出来吗?这件事使蔡邕对文姬信心大增,他断定文姬是可树之材,从此,开始教女儿学琴。

聪明伶俐的文姬有着音乐的天赋,对于琴技,一学就会。

两年之后,文姬琴艺便成,还赢得父亲最珍爱的焦尾琴。

蔡邕书法章法自然,笔力劲健,古朴天真。

梁武帝称他的书法:骨气洞达,爽爽如有神力。

当代史学家范文澜称:两汉写字艺术,到蔡邕写石经达到最高境界。

可见,蔡邕的书法技艺达到很高的境地。

在父亲的指点下,文姬研磨书法,12岁,她的书法已得父亲真传,既稳重端庄,又飘逸顿挫。

但她对后世主要是诗词方面的影响。

14岁,蔡文姬的文学才华已光耀一方,诗书礼乐无不通晓,人但知有文姬,方知有蔡邕。

文姬成了远近闻名的才女。

可以想见,到了谈婚论嫁的年龄,一定有不少王孙贵戚登门求亲,可谓门庭若市。

16岁时,蔡文姬开始了她的第一次婚姻。

虽然是父母之命,媒妁之言,但封建婚姻是讲究门当户对的,公子娶闺秀是理所当然的事。

智慧的蔡邕一定在文姬的婚事上,经过了慎重的考虑和挑选,该是众里寻一,文姬这样聪慧的才女也一定是眼界很高的,一般的门槛哪能放得下她?所以,文姬嫁到河东世族卫家,应是非常满意的。

更何况丈夫卫仲道是有名的大学子?可以夫唱妇随,两人在一起谈诗论道,琴瑟相和。

想来,文姬的初次爱情是幸福美满的。

天妒红颜。

可惜好景不长,新婚不到一年,卫仲道便咯血而死。

还没有完全品尝到爱情的滋味,还没有从温柔富贵乡里醒过来,可怜的文姬年纪轻轻就成新寡。

更重要的是文姬不曾生下一儿半女,不孝有三,无后为大,这可是对卫家的大不孝。

在那个女子无才便是德的时代里,一个新婚的少妇即使有闭月羞花之貌,有满腹的才学,又有何用?卫家的人还是不会把她放在眼里,白白地养活她。

再加上婆家认为是文姬克死了丈夫,才高气傲的文姬岂能忍受?于是,她不顾父亲的反对,毅然回到娘家。

更不幸的是家道中落,父亲惨死狱中,这样的变故对于文姬无疑是雪上加霜。

她第二次婚姻的不幸,是那个动荡时代造成的。

东汉末年,政府腐败,地方起义四起,这促使以豪强地主为代表的地方势力迅速扩大。

董卓进军洛阳,把持朝政,董卓为巩固自己的统治,刻意笼络名满京华的蔡邕,将他一日连升三级。

董卓在朝中的逆行,引起各地方势力的联合反对,后来董卓被杀,蔡邕自然也在劫难逃。

羌胡番兵趁汉朝局面一片混乱,伺机掠掳中原一带。

兵戈铁马中,蔡文姬跟着难民到处流亡,不幸被匈奴兵抢走。

匈奴兵见她年轻美貌,就把她献给了左贤王。

被掳的那一年,文姬23岁。

要放在现在,许多女子还在谈婚论嫁呢,可是不幸的文姬却成了抢掠者的夫人。

这其中的隐痛只有文姬自知吧。

她在《胡笳十八拍》的第一拍里,真实的记录了当时的离乱被掳、百姓流离失所、烟尘蔽日的凄惨景象:我生之初尚无为,我生之后汉祚衰。

天不仁兮降乱离,地不仁兮使我逢此时。

干戈日寻兮道路危,民卒流亡兮共哀悲。

烟尘蔽野兮胡虏盛,志意乖兮节义亏。

对殊俗兮非我宜,遭恶辱兮当告谁。

笳一会兮琴一拍,心溃死兮无人知。

天不随人愿,不幸逢乱世。

这不只是文姬一人的不幸,而是那个历史大动荡时期,所有被掳女子共同的哀痛。

心溃死兮无人知,这不就是文姬当时悲痛心情的自然流露吗?更让文姬揪心的是,她竟然被迫和掠掳他的匈奴王生活了12年!她成了左贤王的夫人,并被封为王妃,在那么多被掠掳的妇女中,左贤王偏偏看上了文姬,一定是文姬大家闺秀的气质征服了贤王。

生在诗书富贵之家的小姐,即使满身涂了泥巴,那种生动的气韵也一定是逼人的。

想来,贤王一定很爱才貌双全的文姬。

所以,文姬在胡地时,虽然生活不适用,但她一定是过着贵妇人的生活。

她还学会了吹奏胡笳,也学会了一些异族语言。

是胡人造成了文姬第二次婚姻的不幸。

在精神上,她经受着双重的屈辱:作为汉人,她成了胡人的俘虏;作为女人,她被迫嫁给了胡人,和胡人同床共枕,生儿育女。

这其中的痛苦、矛盾和挣扎,是可想而知的。

所以,文君对自己的第二次婚姻是心不甘的。

俗话说,强扭的瓜不甜,文姬毕竟是被迫成婚,所以,她对左贤王不是爱情,更多的应该是恩情吧。

试想,如果她真的爱贤王,即使思乡心切,她也会顾念两个孩子,和贤王生活在一起的。

12年,足已轰轰烈烈的爱一场;12年,也该习惯了胡地的生活和习俗。

可是,她还是回归了汉朝。

这仅仅只是对故国的思念吗?关键是她不爱贤王。

这12年中,曹操也已经基本扫平北方群雄,把汉献帝由长安迎到许昌,后来又迁到洛阳。

曹操当上宰相,挟天子以令诸侯。

建安十三年(208年),曹操念念不忘与蔡邕之交情,得知文姬流落南匈奴,立即派周近做使者,携带黄金千两,白璧一双,到胡地去赎她回来。

蔡文姬虽然人在他乡,日日思家,但毕竟在胡地有了家庭,有了自己的骨肉,一旦要结束这样的生活,离开对自己恩爱有加的左贤王,跟两个亲生儿女生生离散。

她心里是有着眷恋和不舍的。

婚姻不只是有爱情作基础,还有日子点点滴滴积累下来的亲情和恩情。

12年的相守,12年的共枕眠,12年的贤王恩宠,文姬都记在心上。

因为,贤王毕竟是爱她的,更何况他们还育有两个孩子。

人心都有一片柔情地带,那里天朗气清,惠风和畅,清景无限。

所以,文姬归汉前,感情上一定掀起狂涛巨浪,一定经历了激烈的思想斗争。

她分不清自己究竟是悲还是喜,只觉得柔肠寸断,泪如雨下。

这在她的《胡笳十八拍》的第十三拍和第十六拍里都有记述:不谓残生兮却得旋归,抚抱胡儿兮泣下沾衣。

汉使迎我兮四牡騑騑,胡儿号兮谁得知。

与我生死兮逢此时,愁为子兮日无光辉。

焉得羽翼兮将汝归,一步一远兮足难移。

魂消影绝兮恩爱遗,十有三拍兮弦急调悲,肝肠搅刺兮人莫我知。

十六拍兮思茫茫,我与儿兮各一方。

日东月西兮徒相望,不得相随兮空断肠。

对萱草兮徒想忧忘,弹鸣琴兮情何伤。

今别子兮归故乡,旧怨平兮新怨长。

泣血仰头兮诉苍苍,生我兮独罹此殃。

但,对故乡的深切思念,最终还是使她登车而去。

车辚辚,马萧萧,在她登上汉使车子的那一刻,听着两个胡儿撕心裂肺的哭喊,千般恋,万般愁,点点滴滴,百感交集,痛彻心扉。

补不完的离恨天,诉不尽的心中愁,旧愁去了又添新愁。

一场悲愁凭谁诉?怎奈何,两情难了?这是生命的大悲与大痛!这是妻离子别的无奈!这是无以言说的哀怨!文姬是悲苦的,回归故土与母子团聚本是美好的事情,若能同时拥有该多好?自古红颜多磨难,而她却不能两全。

不幸于凡夫俗子来说只是不幸,而对于才女来说却是记录生活、书写怨恨的极好契机。

国家不幸诗人幸,赋到沧桑句便工。

只有深重悲苦的遭遇,才能写出血泪交迸的诗文。

痛苦、矛盾和挣扎纠结在一起,文姬的感情如浊浪滔滔的洪水,喷薄而出,于是吟咏出千古绝唱《胡笳十八拍》。

人生总是在失去中得到,在得到中又失去。

文姬被掳是她的不幸,但也成就了她的诗才,使中国诗歌史上又多了几首传世之作。

?胡笳十八拍》岂止是一首诗呢?它也是文姬痛苦的心曲,是凄凉悲怆的琴音,是文姬在无人的暗夜,在风雨黄昏后,在凄凄惨惨戚戚中的自弹自唱,是生命的悲歌,是思乡的恋曲,是梦儿的泣血。

无数个夜晚,残灯明灭中,文姬斜倚枕头,谙尽愁滋味。

当写到这里时,我在百度MP3里,搜索到蔡文姬《胡笳十八拍》的琴曲视频。

视频上,一个清秀的黑衣女子,不停的挥动细长的手指,弹拨古琴,她边弹边唱,如醉如痴,琴曲哀怨,歌声凄凉,穿透肺腑。

我静静的听着,想流泪却流不出,总觉得她的弹奏有点牵强,没有弹出这首曲子的深层哀怨和神韵。

?胡笳十八拍》不仅是诗,也是中国著名十大古曲之一,因凄切哀婉而催人泪下,蔡文姬创作时是琴歌,魏晋以后逐渐演变成为不同的器乐曲。

它的艺术价值很高,明朝人陆时雍在《诗镜总论》中说:东京风格颓下,蔡文姬才气英英。

读《胡笳吟》,可令惊蓬坐振,沙砾自飞,真是激烈人怀抱。

它也被郭沫若称为一首自屈原《离骚》以来最值得欣赏的长篇抒情诗。

无论后世如何评价这首诗和曲,我都认为它只属于蔡文姬。

那动荡时代造成的不幸婚姻,使悲戚的琴歌在她的心里凄苦的流淌,流淌成一条爱恨的长河。

随着琴声、歌声,我似看见千年前的才女蔡文姬,正行走在一条由屈辱和痛苦铺成的长路上&&据传,南匈奴人在蔡文姬去后,每于月明之夜卷芦叶而吹笳,发出哀怨的声音,模仿蔡文姬的胡笳十八拍,它成为当地经久不衰的曲调。

中原人士也以胡琴和筝来弹奏这只曲子。

可见,文姬归汉后,胡人是非常怀念她的。

蔡女昔造胡笳声,一弹一十有八拍。

胡人落泪沾边草,汉使断肠对归客。

唐朝诗人李颀在《听董大弹胡笳》中发出这样的感慨,足以说明文姬琴声巨大的感染力。

蔡文姬在周近的卫护下回到故乡陈留郡,但家破人亡,已无栖身之所。

物是人非事事休,欲语泪先流。

今非昔比,曾经的豪华大家,曾经的闺阁楼厅,都成了断壁残垣,只有一颗孤寂的心,在凄风冷雨中,飘荡——剜割文姬心灵的还有思儿梦儿的痛苦。

这种痛苦比思乡更折磨着她,使她形容憔悴,神色黯然。

她再也不是以前那个容光焕发的美貌女子,但她依然需要一双可以依靠的坚实的臂膀,需要有一个安定的家。

在曹操的安排下,文姬嫁给田校尉董祀,同年爆发了著名的赤壁之战。

蔡文姬嫁给董祀,起初夫妻生活并不十分和谐。

蔡文姬当时已经35岁,且饱经离乱忧伤,又因为思念儿子,时常神思恍惚;而董祀正值鼎盛年华,生得一表人才,通书史,谙音律,自视甚高,对蔡文姬自然不甚满意。

董祀只是迫于丞相的授意,才接纳了她。

婚后第二年,董祀犯罪当死。

蔡文姬顾不得嫌隙,衣衫不整地来到曹操的丞相府为丈夫求情。

当时曹操正在大宴宾客,公卿大夫、各路驿使坐满一堂,曹操听说蔡文姬求见,对在座的人说:蔡伯偕之女在外,诸君皆风闻她的才名,今为诸君见之!见到文姬后,满堂宾客都大失所望,曹操看到蔡文姬在严冬季节,蓬首跣足,心中大为不忍,命人取过头巾鞋袜为她换上。