实验专项训练有解析人教版

- 格式:doc

- 大小:75.00 KB

- 文档页数:10

答卷时应注意事项1、拿到试卷,要认真仔细的先填好自己的考生信息。

2、拿到试卷不要提笔就写,先大致的浏览一遍,有多少大题,每个大题里有几个小题,有什么题型,哪些容易,哪些难,做到心里有底;3、审题,每个题目都要多读几遍,不仅要读大题,还要读小题,不放过每一个字,遇到暂时弄不懂题意的题目,手指点读,多读几遍题目,就能理解题意了;容易混乱的地方也应该多读几遍,比如从小到大,从左到右这样的题;4、每个题目做完了以后,把自己的手从试卷上完全移开,好好的看看有没有被自己的手臂挡住而遗漏的题;试卷第1页和第2页上下衔接的地方一定要注意,仔细看看有没有遗漏的小题;5、中途遇到真的解决不了的难题,注意安排好时间,先把后面会做的做完,再来重新读题,结合平时课堂上所学的知识,解答难题;一定要镇定,不能因此慌了手脚,影响下面的答题;6、卷面要清洁,字迹要清工整,非常重要;7、做完的试卷要检查,这样可以发现刚才可能留下的错误或是可以检查是否有漏题,检查的时候,用手指点读题目,不要管自己的答案,重新分析题意,所有计算题重新计算,判断题重新判断,填空题重新填空,之后把检查的结果与先前做的结果进行对比分析。

亲爱的小朋友,你们好!经过两个月的学习,你们一定有不小的收获吧,用你的自信和智慧,认真答题,相信你一定会闯关成功。

相信你是最棒的!八年级物理上册实验题专项训练1(解析版)注意:1、训练范围:人教版八年级上册第1~2章 2、训练内容:长度和时间的测量、运动快慢的比较、·1、声音的产生与传播条件、声音的特性及影响因素、声的利用探究。

1.(2021秋•于洪区期末)请同学们应用所学物理知识正确使用下列测量工具:(1)如图甲所示,用刻度尺测量某物体的长度,结果应该记为 1.65 cm。

(2)如图乙所示的秒表记录了小红测试800m跑所用时间,应记为 222 s。

【答案】(1)1.65;(2)222。

【解答】解:(1)由图可知刻度尺1cm之间有10个小格,其分度值为0.1cm=1mm,此时物体左侧与零刻度线对齐,右侧与1.65cm对齐,所以物体的长度为L=1.65cm;(2)停表小盘的分度值是0.5min,指针在3min和4min之间,偏向4min一侧,读数3min ;大盘的分度值是0.1s,而大盘指针在42s,因此秒表读数为t=3min+42s=222s。

人教版九年级化学上册实验题专项训练实验1常用仪器与基本实验操作教材实验梳理(知其然)一、常用仪器及其分类1.反应容器:①可直接加热的仪器:________、蒸发皿、燃烧匙、坩埚等;②能间接加热的仪器:__________、烧瓶、锥形瓶(加热时,需垫陶土网);③绝对不能加热的仪器:______________________。

2.常存放试剂的仪器:________(固体)、________(液体)、滴瓶(少量液体)、集气瓶(气体)。

3.加热仪器:____________。

4.计量仪器:天平(称质量)、________(量体积)。

5.分离仪器:漏斗。

6.取用仪器:__________(粉末状或小颗粒状固体)、__________(块状或较大颗粒状固体)、________(少量液体)。

7.夹持仪器:试管夹、铁架台(带铁夹和铁圈)、坩埚钳。

8.其他仪器:长颈漏斗、陶土网、玻璃棒、试管刷、水槽。

二、实验室化学试剂取用原则“三不”原则不能用手接触试剂;不要____________________闻试剂(特别是气体)的气味;不得尝任何试剂的味道节约原则没有规定用量则取用最少量,固体只需铺满试管底部,液体取______________剩余试剂处理原则不能放回原瓶(防止试剂被污染);不能随意________(以免造成浪费或腐蚀);不能拿出实验室(以免造成意外伤害),应放到指定容器中三、基本实验操作(一)固体试剂的取用1.块状试剂的取用步骤:图12.粉末状试剂的取用步骤:图2(二)液体试剂的取用1.倾倒法图3 2.用量筒量取一定量的液体试剂图43.用胶头滴管取用一定量的液体试剂图5 (三)物质的加热1.酒精灯的使用酒精灯的使用酒精灯外焰的温度最高,加热时应使用外焰加热应用火柴点燃酒精灯,禁止用燃着的酒精灯引燃另一只酒精灯应用__________盖灭,禁止用嘴吹灭禁止向燃着的酒精灯里添加酒精,以免失火2.给物质加热的方法和注意事项(1)给试管内固体加热图6 (2)给试管内液体加热图7(四)仪器装置的连接图8 图9图101.如图8,把玻璃导管插入带孔橡胶塞、连接玻璃导管和乳胶管时,为了方便插入,需要先把导管口____________。

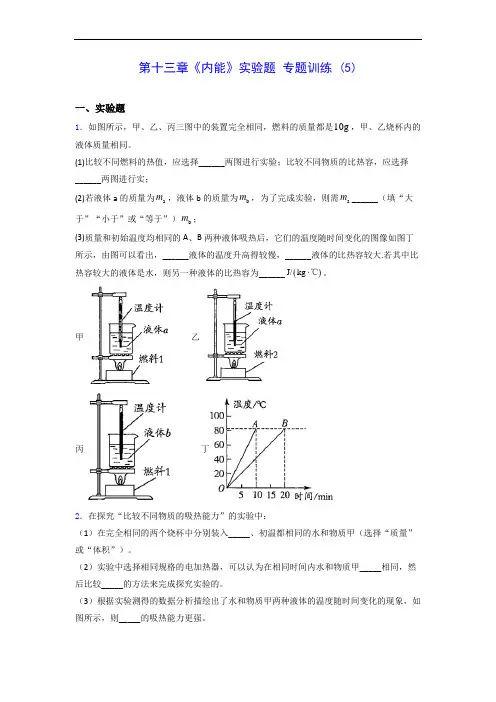

第十三章《内能》实验题专题训练 (5)一、实验题1.如图所示,甲、乙、丙三图中的装置完全相同,燃料的质量都是10g,甲、乙烧杯内的液体质量相同。

(1)比较不同燃料的热值,应选择______两图进行实验;比较不同物质的比热容,应选择______两图进行实;(2)若液体a的质量为a m,液体b的质量为b m,为了完成实验,则需a m______(填“大m;于”“小于”或“等于”)b(3)质量和初始温度均相同的A、B两种液体吸热后,它们的温度随时间变化的图像如图丁所示,由图可以看出,______液体的温度升高得较慢,______液体的比热容较大.若其中比J/kg⋅℃。

热容较大的液体是水,则另一种液体的比热容为______()甲乙丙丁2.在探究“比较不同物质的吸热能力”的实验中:(1)在完全相同的两个烧杯中分别装入_____、初温都相同的水和物质甲(选择“质量”或“体积”)。

(2)实验中选择相同规格的电加热器,可以认为在相同时间内水和物质甲_____相同,然后比较_____的方法来完成探究实验的。

(3)根据实验测得的数据分析描绘出了水和物质甲两种液体的温度随时间变化的现象,如图所示,则_____的吸热能力更强。

3.为了探究热水瓶盛水量与保温效果之间的关系,某实验小组用规格和保温性能完全相同的热水瓶(容积均为2L),在相同的环境条件下进行实验.他们在7个热水瓶中装入不同水量但初温相同的热水,经过相同时间,测量各个热水瓶中的水温,并根据所得数据经计算绘出图的图象.(1)该实验记录的实验数据是盛水量、初温和______;(2)由图象可知,本次实验中保温瓶的盛水量为______L时,保温效果最好,从图象我们可以得到的大致结论是______.4.某同学在做“比较不同物质吸热能力”的实验时,使用相同的电加热器给水和食用油加热,他得到如下数据:物质质量/g初始温度/℃加热时间/min最后温度/℃水6020645食用油6020668(1)从表中数据,水和食用油的质量_____(选填“相同”或“不相同”),加热结束时,食用油的温度比水温度_____(选填“高”或“低”),油吸收热量_____水吸收热量.(填“大于”“小于”“等于”)(2)在此实验中,如果要使水和食用油的最后温度相同,则应对______加热更长时间.(3)在实验中该同学是根据_____来判断吸收热量的多少,这种实验方法叫_________.(4)实验表明,在相同条件下吸热的能力更强的是_____(选填“水”或“食用油”).5.为了比较甲、乙两种液体的吸热能力,某同学选取相同质量的甲液体和乙液体各200g,用下图两组相同的器材进行了实验,用相同规格的电加热器给两种液体加热。

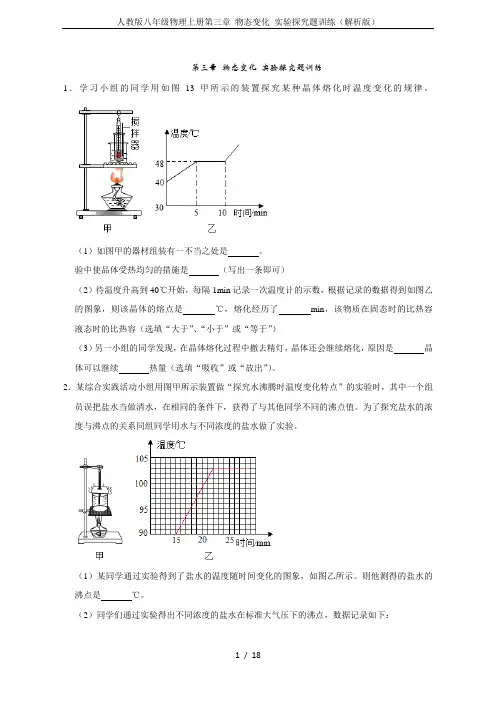

第三章物态变化实验探究题训练1.学习小组的同学用如图13甲所示的装置探究某种晶体熔化时温度变化的规律。

(1)如图甲的器材组装有一不当之处是。

验中使品体受热均匀的措施是(写出一条即可)(2)待温度升高到40℃开始,每隔1min记录一次温度计的示数,根据记录的数据得到如图乙的图象,则该晶体的熔点是℃,熔化经历了min,该物质在固态时的比热容液态时的比热容(选填“大于”、“小于”或“等于”)(3)另一小组的同学发现,在晶体熔化过程中撤去精灯,晶体还会继续熔化,原因是晶体可以继续热量(选填“吸收”或“放出”)。

2.某综合实践活动小组用图甲所示装置做“探究水沸腾时温度变化特点”的实验时,其中一个组员误把盐水当做清水,在相同的条件下,获得了与其他同学不同的沸点值。

为了探究盐水的浓度与沸点的关系同组同学用水与不同浓度的盐水做了实验。

(1)某同学通过实验得到了盐水的温度随时间变化的图象,如图乙所示。

则他测得的盐水的沸点是℃。

(2)同学们通过实验得出不同浓度的盐水在标准大气压下的沸点,数据记录如下:盐水的浓度(%)024********沸点(℃)100.0100.3100.6101.0101.3101.6102.0102.3分析表中数据可知,当盐水浓度增大时其沸点(选填降低”、不变”或”升高”)。

(3)根据以上探究得到的结果我们煮食物时要想让汤汁尽快沸腾,最好选择放盐(选填先”或“后”)。

3.在探究“固体熔化时温度变化规律”的实验中,取两个相同的试管A、B,在A试管中放入蜂蜡,在B试管中放入冰,已知蜂蜡是非晶体,冰是晶体,且蜂蜡的沸点高于水的沸点。

如图甲所示将两个试管放入同一杯水中加热。

请你完成下面探究实验:(1)开始实验后,某一时刻B试管中温度计的示数如图甲所示,温度为℃。

(2)两种物质熔化前后温度随时间变化关系的图象如图乙所示,通过分析图象可知,晶体熔化的特点是:持续吸热,。

观察发现,冰熔化后的升温比熔化前的升温慢,这是因为。

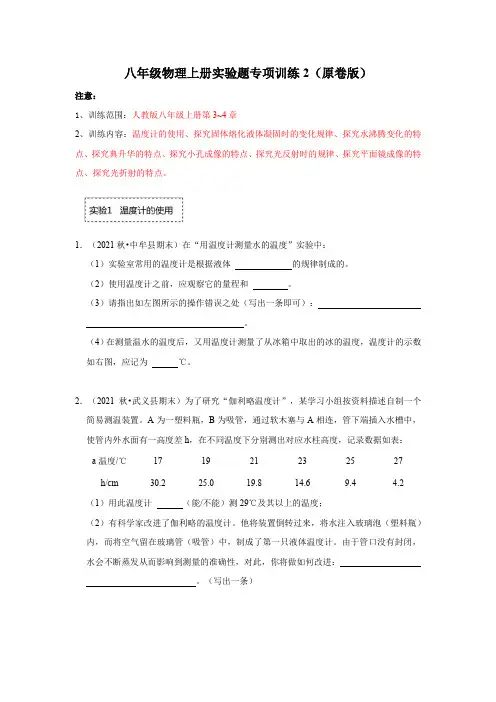

八年级物理上册实验题专项训练2(原卷版)注意:1、训练范围:人教版八年级上册第3~4章2、训练内容:温度计的使用、探究固体熔化液体凝固时的变化规律、探究水沸腾变化的特点、探究典升华的特点、探究小孔成像的特点、探究光反射时的规律、探究平面镜成像的特点、探究光折射的特点。

1.(2021秋•中牟县期末)在“用温度计测量水的温度”实验中:(1)实验室常用的温度计是根据液体的规律制成的。

(2)使用温度计之前,应观察它的量程和。

(3)请指出如左图所示的操作错误之处(写出一条即可):。

(4)在测量温水的温度后,又用温度计测量了从冰箱中取出的冰的温度,温度计的示数如右图,应记为℃。

2.(2021秋•武义县期末)为了研究“伽利略温度计”,某学习小组按资料描述自制一个简易测温装置。

A为一塑料瓶,B为吸管,通过软木塞与A相连,管下端插入水槽中,使管内外水面有一高度差h,在不同温度下分别测出对应水柱高度,记录数据如表:a温度/℃171921232527h/cm30.225.019.814.69.4 4.2(1)用此温度计(能/不能)测29℃及其以上的温度;(2)有科学家改进了伽利略的温度计。

他将装置倒转过来,将水注入玻璃泡(塑料瓶)内,而将空气留在玻璃管(吸管)中,制成了第一只液体温度计。

由于管口没有封闭,水会不断蒸发从而影响到测量的准确性,对此,你将做如何改进:。

(写出一条)3.(2021秋•嘉兴期末)要准确知道物体的冷热程度,需要使用温度计测量温度。

(1)测量是一个待测的量与公认的标准进行比较的过程,科学上把在标准大气压下,冰水混合物的温度与沸水的温度差值分为100等份,每一等份表示为。

(2)如图甲所示,用温度计测量水的温度时,要把玻璃泡浸没在水中,这样做的目的是,如图乙所示是温度计稳定后的示数,则此时水的温度为℃。

4.(2021秋•兰州期末)图甲为小云“探究冰熔化时的温度变化规律”的实验装置。

(1)图甲中把装有冰的试管放在盛有水的烧杯中加热,而不是直接用酒精灯加热试管,其目的是。

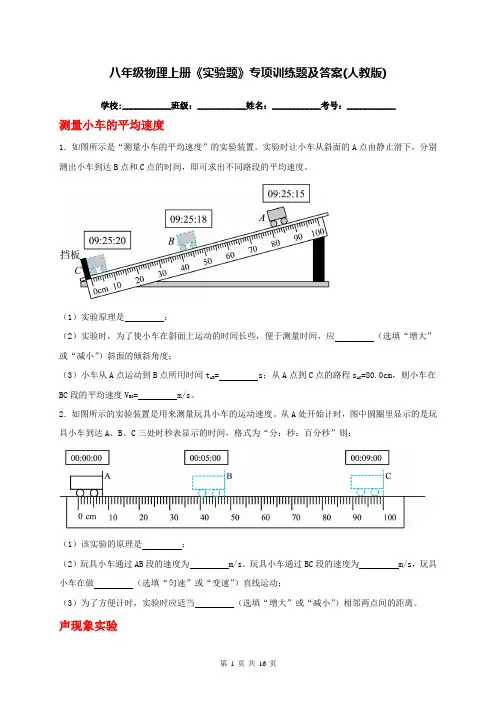

八年级物理上册《实验题》专项训练题及答案(人教版)学校:___________班级:___________姓名:___________考号:___________测量小车的平均速度1.如图所示是“测量小车的平均速度”的实验装置。

实验时让小车从斜面的A点由静止滑下,分别测出小车到达B点和C点的时间,即可求出不同路段的平均速度。

(1)实验原理是;(2)实验时,为了使小车在斜面上运动的时间长些,便于测量时间,应(选填“增大”或“减小”)斜面的倾斜角度;(3)小车从A点运动到B点所用时间t AB= s;从A点到C点的路程s AC=80.0cm,则小车在BC段的平均速度V BC= m/s。

2.如图所示的实验装置是用来测量玩具小车的运动速度。

从A处开始计时,图中圆圈里显示的是玩具小车到达A、B、C三处时秒表显示的时间,格式为“分:秒:百分秒”则:(1)该实验的原理是;(2)玩具小车通过AB段的速度为m/s。

玩具小车通过BC段的速度为m/s,玩具小车在做(选填“匀速”或“变速”)直线运动;(3)为了方便计时,实验时应适当(选填“增大”或“减小”)相邻两点间的距离。

声现象实验3.根据如图所示的演示实验,请按要求回答:(1)如图甲所示,将悬挂的乒乓球轻轻接触正在发声的音叉,观察到乒乓球多次被音叉弹开,声音消失,乒乓球便会停止运动,这说明发声的物体在;(2)甲实验装置能探究声音产生的原因,还能探究声音的和的关系;(3)小明进一步探究,如图乙所示,敲响右边的音叉,左边完全相同的音叉也会把乒乓球弹起。

该实验能说明哪些问题?请你写出两个:①;②。

4.如图所示,用钢尺做探究实验,把钢尺紧按在桌面上,一端伸出桌边,拨动钢尺,听它发出的声音,同时注意观察钢尺振动的快慢,改变钢尺伸出桌边的长度,再次拨动,使钢尺每次的振动幅度大致相同。

(1)本实验中应该听的声音是 _____;A.钢尺伸出桌面部分振动发出的B.钢尺拍打桌面发出的(2)实验时,钢尺伸出桌面的长度越长,振动越(选填“快”或“慢”),发出声音的音调越,说明:音调的高低与声源振动的有关;(3)本实验的研究方法是。

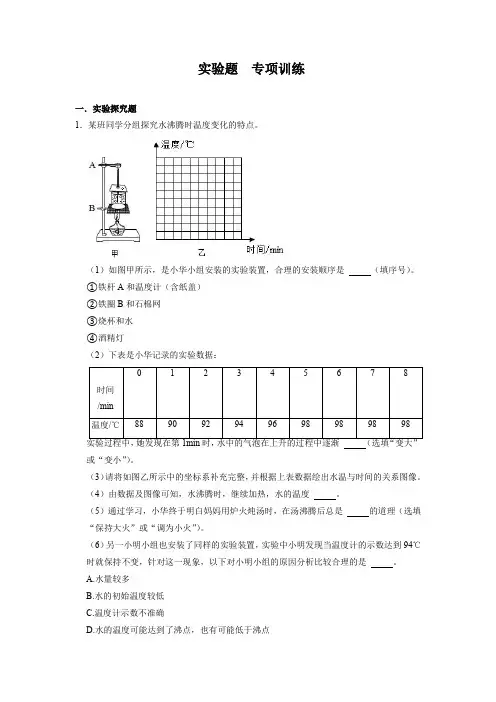

实验题专项训练一.实验探究题1.某班同学分组探究水沸腾时温度变化的特点。

(1)如图甲所示,是小华小组安装的实验装置,合理的安装顺序是(填序号)。

①铁杆A和温度计(含纸盖)②铁圈B和石棉网③烧杯和水④酒精灯(2)下表是小华记录的实验数据:(选填或“变小”)。

(3)请将如图乙所示中的坐标系补充完整,并根据上表数据绘出水温与时间的关系图像。

(4)由数据及图像可知,水沸腾时,继续加热,水的温度。

(5)通过学习,小华终于明白妈妈用炉火炖汤时,在汤沸腾后总是的道理(选填“保持大火”或“调为小火”)。

(6)另一小明小组也安装了同样的实验装置,实验中小明发现当温度计的示数达到94℃时就保持不变,针对这一现象,以下对小明小组的原因分析比较合理的是。

A.水量较多B.水的初始温度较低C.温度计示数不准确D.水的温度可能达到了沸点,也有可能低于沸点E.水吸收的热量小于或等于其散失的热量2.如图甲所示,是小明探究“水沸腾时温度变化的特点”实验装置。

(1)图甲装置中,存在的错误是。

(2)小明用质量为m1的水做实验,根据记录的实验数据,绘出图乙中的a图线。

若换用初温相同的质量为m2(m2>m1)的水做实验,得到的图线是图乙中的(选填“b”、“c”或“d”)。

(3)实验中,小明同学观察到沸腾前和沸腾时水中气泡上升过程中的两种情况,如丙图中(a)、(b)所示,其中,图是水沸腾前的气泡的变化情况;此时气泡大小发生变化的原因是发生了(填物态变化)。

(4)根据如表实验数据,请在图戊的方格纸上画出“温度一时间”关系图象。

由图象可知,水在沸腾前温度变化(选填“均匀”或“不均匀”)。

时间01234567如图所示,一段时间后,观察到烧杯中的水沸腾,试管中的水不会沸腾,原因是,下列方案中可以使试管中的水沸腾的有:(选填字母)。

A.给试管加盖子B.给烧杯加盖子C.给试管和烧杯都加盖子D.减少试管中水的质量E.减少烧杯中水的质量3.期末复习时,小明和小红重新复习了本学期做过的几个实验:(1)观察沸腾现象:两位同学在相同的环境中,用如图甲所示的装置分别进行实验,并根据实验数据绘制如图乙所示的a、b两个图象,由图象可知:①水的沸点是。

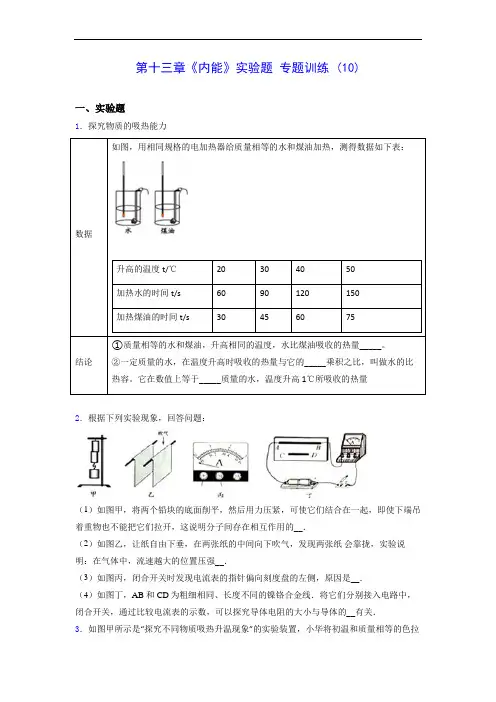

第十三章《内能》实验题专题训练 (10)一、实验题1.探究物质的吸热能力数据如图,用相同规格的电加热器给质量相等的水和煤油加热,测得数据如下表:升高的温度t/℃20304050加热水的时间t/s6090120150加热煤油的时间t/s3*******结论①质量相等的水和煤油,升高相同的温度,水比煤油吸收的热量_____。

②一定质量的水,在温度升高时吸收的热量与它的_____乘积之比,叫做水的比热容。

它在数值上等于_____质量的水,温度升高1℃所吸收的热量2.根据下列实验现象,回答问题:(1)如图甲,将两个铅块的底面削平,然后用力压紧,可使它们结合在一起,即使下端吊着重物也不能把它们拉开,这说明分子间存在相互作用的__.(2)如图乙,让纸自由下垂,在两张纸的中间向下吹气,发现两张纸会靠拢,实验说明:在气体中,流速越大的位置压强__.(3)如图丙,闭合开关时发现电流表的指针偏向刻度盘的左侧,原因是__.(4)如图丁,AB和CD为粗细相同、长度不同的镍铬合金线.将它们分别接入电路中,闭合开关,通过比较电流表的示数,可以探究导体电阻的大小与导体的__有关.3.如图甲所示是“探究不同物质吸热升温现象”的实验装置,小华将初温和质量相等的色拉油和水分别装在相同的烧杯中,用酒精灯加热并不断搅拌,每隔0. 5 min测量一次温度,数据记录在下表中。

加热时间/min00.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0温度/℃色拉油20.020.320.721.523.025.027.029.031.0水20.020.220.521.022.032.024.025.026.0(1)选用相同的酒精灯,是为了使单位时间内色拉油和水_______相同,不断搅拌的目的是使色拉油和水_______;(2)图乙中已经画出色拉油温度随时间变化的图象,开始部分并不是直线,导致此现象的原因是除色拉油外还有_______吸收热量,为尽量减小这种影响,写出一种改进方法:______________;(3)根据上表实验数据,在图乙中画出水的温度随时间变化的图象____;分析图象可知,当色拉油和水升高相同温度时,_______需要的时间短,_______需要吸收的热量更多. 4.在探究“比较不同物质吸热能力”的实验中,用铁夹将温度传感器及分别盛有水和色拉油的两个试管固定在铁架台上,温度传感器的探头部分与试管内的水和色拉油良好接触,两只温度传感器通过数据采集线与计算机相连接,如图所示。

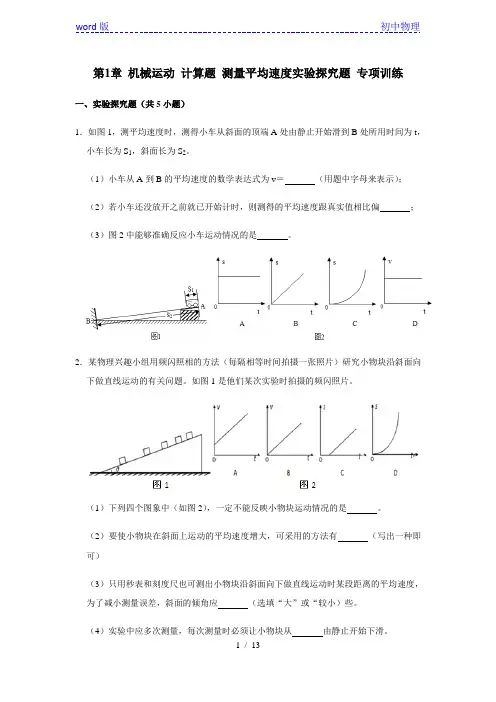

第1章机械运动计算题测量平均速度实验探究题专项训练一、实验探究题(共5小题)1.如图1,测平均速度时,测得小车从斜面的顶端A处由静止开始滑到B处所用时间为t,小车长为S1,斜面长为S2。

(1)小车从A到B的平均速度的数学表达式为v=(用题中字母来表示);(2)若小车还没放开之前就已开始计时,则测得的平均速度跟真实值相比偏;(3)图2中能够准确反应小车运动情况的是。

2.某物理兴趣小组用频闪照相的方法(每隔相等时间拍摄一张照片)研究小物块沿斜面向下做直线运动的有关问题。

如图1是他们某次实验时拍摄的频闪照片。

(1)下列四个图象中(如图2),一定不能反映小物块运动情况的是。

(2)要使小物块在斜面上运动的平均速度增大,可采用的方法有(写出一种即可)(3)只用秒表和刻度尺也可测出小物块沿斜面向下做直线运动时某段距离的平均速度,为了减小测量误差,斜面的倾角应(选填“大”或“较小)些。

(4)实验中应多次测量,每次测量时必须让小物块从由静止开始下滑。

(5)若小物块在上半段路程、下半段路程的平均速度分别为v1、v2,则小物块全程的平均速度为。

3.在“测平均速度”的实验中:(1)实验原理是;(2)实验中需要的测量工具有、;(3)实验时应使斜面的坡度小些,这样做的目的是。

(4)某次实验的过程如图所示,图中的电子表分别表示小车在斜面顶端、中点和底端不同时刻,则该次实验中小车通过全程的平均速度是m/s,小车通过斜面下半段路程的平均速度是m/s。

(5)小车从斜面顶端到底端时,做(选填“匀速”或“变速”)直线运动。

4.如图是测平均速度的实验装置:(1)测平均速度的实验需要的测量工具是钟表和。

(2)该实验中,金属片的作用是。

(3)小车所放的斜面应保持较(填“大”或“小”)的坡度,这样小车在斜面上运动时间会(填“长”或“短”)些,便于测量。

(4)若秒表每格1s,小车全程的平均速度是m/s。

小车上一半路程的平均速度(填““大于”“小于”或“等于”)小车下一半路程的平均速度。

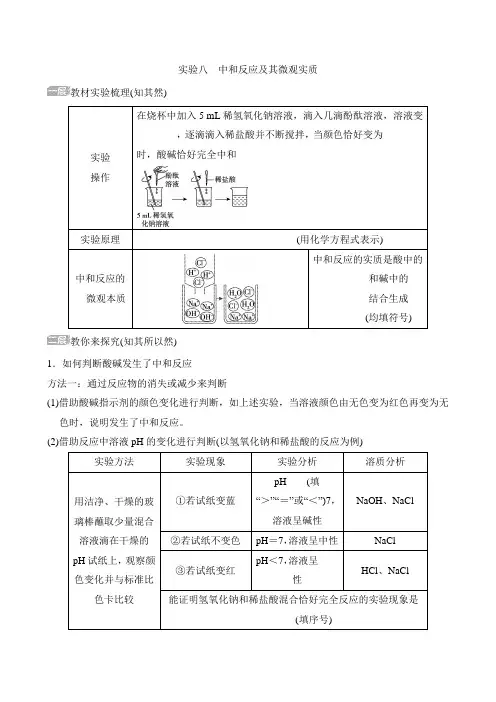

实验八中和反应及其微观实质教材实验梳理(知其然)实验操作在烧杯中加入5 mL稀氢氧化钠溶液,滴入几滴酚酞溶液,溶液变________,逐滴滴入稀盐酸并不断搅拌,当颜色恰好变为________时,酸碱恰好完全中和实验原理________________________(用化学方程式表示)中和反应的微观本质中和反应的实质是酸中的______和碱中的______结合生成______(均填符号)教你来探究(知其所以然)1.如何判断酸碱发生了中和反应方法一:通过反应物的消失或减少来判断(1)借助酸碱指示剂的颜色变化进行判断,如上述实验,当溶液颜色由无色变为红色再变为无色时,说明发生了中和反应。

(2)借助反应中溶液pH的变化进行判断(以氢氧化钠和稀盐酸的反应为例)实验方法实验现象实验分析溶质分析用洁净、干燥的玻璃棒蘸取少量混合溶液滴在干燥的pH试纸上,观察颜色变化并与标准比色卡比较①若试纸变蓝pH____(填“>”“=”或“<”)7,溶液呈碱性NaOH、NaCl②若试纸不变色pH=7,溶液呈中性NaCl③若试纸变红pH<7,溶液呈____性HCl、NaCl 能证明氢氧化钠和稀盐酸混合恰好完全反应的实验现象是________(填序号)方法二:新物质的生成【查阅资料】a.变色硅胶吸水后由蓝色变为红色;b.无水醋酸在常温下为无色液体;c.无水醋酸和氢氧化钠固体混合后生成醋酸钠和水。

【实验方案】按图1所示,首先分别往4支试管中加入对应的试剂,然后迅速塞紧橡胶塞。

(1)能证明酸与碱反应生成水的现象是_________________________________。

(2)设置A、B、C三个实验的目的是__________________________________。

(3)装入试剂后迅速塞紧橡胶塞的目的是___________________________________。

2.判断中和反应是否发生的创新手段和装置(以氢氧化钠和稀盐酸的反应为例)创新手段——数字化实验图像分析C点表示酸碱恰好完全反应B点表示酸碱恰好完全反应b点表示酸碱恰好完全反应创新装置____________________,说明发生了中和反应__________________________ ____________________,说明发生了中和反应3.中和反应后溶液溶质成分的探究(以氢氧化钠和稀盐酸的反应为例)反应程度溶质类型检验试剂恰好完全反应NaCl _________________________NaOH溶液过量NaOH、NaCl 加入酚酞溶液,溶液变红稀盐酸过量HCl、NaCl 加入紫色石蕊溶液,溶液变红(或加入活泼金属,有气泡产生)带你来迁移(学以致用)中和反应是重要的化学反应,某小组以“探究中和反应”为主题开展探究性学习。

《固体密度的测量》一、实验探究题1.“创新”小组在某次实践活动中,采集了一块矿石(矿石不吸水),测量它的密度.(1)在测量之前,要观察量筒的________ 。

(2)测量过程的情景如下图,正确且合理测量质量的操作顺序为________,测出矿石的密度为________g/cm3.(3)永深同学继续如下操作:①将矿石从量筒中取出,直接放在天平上测质量记为m测,并记下此时量筒中水面的刻度值V3.②测量体积时,才发现矿石有变化了,将它处理复原后,浸没在量筒的水中,记下此时水面的刻度值V4,从而求出矿石的体积并算出密度。

这样的操作可能对实验结果产生影响,请你写出产生的影响及原因.2.在“测量石块的密度”实验中:(1)小李同学首先用天平测出石块的质量,天平平衡时右盘砝码和游码位置如图甲所示.则石块的质量为________g。

(2)为了测量出石块的体积,小李同学先往量筒中加入一定量的水,如图乙所示.他的操作合理吗?为什么?答:________。

(3)四个小组测量出的石块密度如下表所示:其中错误的是第________组的测量结果(4)对实验进行评估时,下列分析正确的是.A. 放置天平的操作台面不水平.测出的质量偏大B. 放置天平的操作台面不水平,测出的质量偏小C. 先测石块体积,后测石块质量,测出的密度偏小D. 先测石块体积,后测石块质量.测出的密度偏大3.物理小组测量一个不规则小石块的密度。

(1)将天平放在水平工作台上。

天平调平时,把游码移到标尺的________处,观察到指针偏向分度盘中央刻度线的右侧,应将平衡螺母向________(选填“左”或“右”)调节。

(2)如图-1所示小石块的质量为________g,用图-2所示方法测得小石块的体积为________cm3,则小石块的密度为________kg/m3。

(3)如果天平的砝码缺失,如何测量小石块的的质量?小组设计了下列两种测量方案(已知水的密度为ρ)水方案一,如图-3所示。

第十三章《内能》实验探究专题训练(含答案)2023-2024学年人教版九年级物理全册第十三章《内能》实验探究专题训练1.如图所示,下列对实验现象分析正确的是()A.甲图,铅板和金板长时间压紧在一起,铅和金会互相渗入,说明分子间存在斥力B.乙图,底面被削平,削干净的铅柱压紧后,能吊住大钩码,说明分子间存在引力C.丙图,抽掉中间玻璃板,二氧化氮气体扩散到上方,是因为重力作用D.丁图,红墨水在热水中扩散得快,说明常见的物质由分子、原子构成2.分子动理论是人们用来解释热现象的初步知识,针对四幅图片的解释或实验操作说明中,不正确的是()A.骤暖花香,引来长喙天蛾——温度越高,分子运动越剧烈B.电子显微镜下看到金原子相距很近排列很整齐——固体分子间的作用力很大C.上瓶装空气,下瓶装密度较大的二氧化氮演示扩散现象——避免重力对实验造成影响D.削平底面的两个铅柱压在一起能吊起一个很重的钩码——分子间有空隙3.在学习了“分子动理论”后,小宇进行了以下几个小实验:(1)如图甲所示,小宇在一个圆柱形量筒中依次倒入蓝色的硫酸铜溶液和无色的水,放置30天后,液体变为均匀的淡蓝色,这说明。

(2)如图乙所示,小宇先后将50mL水和50mL的酒精倒入玻璃管中,反复翻转几次后发现水和酒精的总体积小于100mL,这说明:。

在直玻璃管中应先注入。

为使实验现象更明显,应选用内径较(选填“细”或“粗”)的玻璃管。

(3)如图丙所示,小宇用细线拴住玻璃板的四个角,用弹簧测力计勾住细线,将玻璃板平放在水面上与水面刚好接触,向上拉弹簧测力计时,发现测力计的示数变大了,这说明:。

这个理由可以用来解释固体很难被(选填“拉伸”或“压缩”)。

4.小明同学为了探究扩散问题而设计了如下一系列实验如图所示:(1)通过图中A实验可发现:。

(2)图中B实验你认为有什么不妥:。

(3)小明设计的实验都是在相同的环境下做的。

他把上述实验修改后,再把A、B、C三个实验放在一起进行综合分析比较,最后他得出如下结论:①扩散现象说明;②在物质的三种状态中,态的扩散现象最不明显。

九年级物理专项练习-测电阻专题1:伏安法测电阻分类训练1:测量定值电阻1.小华用“伏安法”测电阻:(1)请用笔画线代替导线,将下图中甲所示的实物电路连接完整。

(2)在连接电路时,开关应断开,滑动变阻器滑片P应位于 B (填“A”或“B”)端。

(3)闭合开关,滑动变阻器的滑片P移动到某一位置,电压表的示数为1.5 V,电流表的示数如图乙所示,其示数为 0.3 A,则R的阻值是 5 Ω。

(4)实验中需要多次测量求平均值的目的是减小误差。

(第1题图)(第2题图)2.利用如图甲所示的电路测量未知电阻Rx的阻值,阻值大约为5Ω。

(1)请你根据电路图用笔画线代替导线,将图乙的实验电路连接完整。

(2)闭合开关前,应将滑动变阻器的滑片置于 B (填“A”或“B”)端。

(3)闭合开关,发现电压表和电流表均无示数。

小芳利用另一只完好的电压表进行检测,把电压表分别接在a、b之间和b、c之间,电压表均有示数;接在a、c之间,电压表无示数。

如果电路连接完好,只有一个元件有故障,该故障是滑动变阻器断路。

(4)排除故障后,调节滑动变阻器,记录多组数据。

画出了待测电阻Rx的I-U图象,如图丙所示。

由图象可得Rx= 4 Ω。

分类训练2:测量小灯泡电阻3.某学习小组的同学为测量小灯泡在不同电压下的电阻,设计了实验电路并进行了部分连接,如图甲所示。

(1)请用笔画线将图甲中的实物电路补充完整。

(2)为了保护电路,闭合开关S前,应将滑片P移到滑动变阻器的最右(填“左”或“右”)端。

(3)闭合开关S,该小灯泡正常发光,调节滑动变阻器,让电压逐次降低,测量的数据如下表。

数据序号 1 2 3 4 5 6 7发光情况明亮较亮不亮较暗微光熄灭熄灭电压U/V 2.5 2.1 1.7 1.3 0.9 0.5 0.1电流I/A 0.28 0.24 0.21 0.19 0.16 0.05电阻R/Ω8.9 7.1 6.2 4.7 3.1 2.0当电压表的示数为2.1V时,电流表的示数如图乙所示为 0.26 A,此时小灯泡的电阻为 8.1 Ω。

第十三章《内能》实验题专题训练 (1)一、实验题1.根据所学知识完成题目:(1)在实验过程中,观察到水沸腾时的现象如下图________(选填“a”或“b”),水沸腾时吸收热量,温度________(选填“升高”、“不变”或“降低”).(2)水的温度与时间关系如图下图线a所示,若其它条件不变,①仅增加水的质量;②仅增大液面大气压强;③既增加水的质量,同时减小液面大气压强则二种情况中,温度与时间的关系图线分别对应________、________和________ (选填图中“a”“b”“c”或“d”)(3)如图,乙试管容器内盛有水,甲烧杯内盛有下表所列的其中一种液体.在1标准大气压下,对甲容器的底部持续加热,最终发现乙容器内的水沸腾了.则甲容器内盛的液体是(______)标准大气压下几种物质的沸点物质液态氨酒精水煤油沸点/℃-33.578100150A.煤油 B.酒精 C.水 D.液态氨2.同学们猜想物质吸收热量的多少跟“物质的质量;升高的温度;物质的种类”都有关。

在探究跟物质的种类是否有关时:可以使用的器材有∶相同规格的电加热器、玻璃杯、温度计、表、天平和砝码;还有足量的水、酒精、色拉油三种物质,(1)玻璃杯的规格要求相同吗?理由是:____________。

(2)小明进行了如下操作:(1)预设三种物质的末温(2)对三种物质同时加热(3)用天平称出质量相等的三种物质(4)用温度计量出三种物质的初温(5)用表开始计时(6)分别记录三种物质加热到预设温度的时间正确的排序是:_________。

A.(3)(4)(1)(2)(5)(6)B.(1)(2)(3)(4)(5)(6)C.(5)(6)(1)(2)(3)(4)D.(1)(4)(3)(2)(5)(6)(3)如果三种物质的质量是50g;初温是20℃;预设温度是70℃;请你画出记录数据的表格,并将已知的数据填入表中。

(_______)(4)如果实验结果是色拉油最先达到预设温度用时10min;酒精12min;水21min。

专练07(经典实验探究15题)1实验室中,利用如图1装置可以制取某些气体,请回答下列问题。

(1)写出带标号的仪器的名称:①;②;(2)实验室若用高锰酸钾制取氧气,选择的发生装置是(从上面装置中选填A~E),反应的文字表达式为。

收集较干燥的氧气,则选择收集装置;(从上面装置中选填A~E) (3)下列是乙同学部分实验操作,其中不合理的是;a.先检查装置的气密性,后加药品b.先固定试管,后连接导管与胶皮管c.排水法收集气体时,先将导管伸入集气瓶,后加热试管d.实验结束先将导管移出水面,后熄灭酒精灯(4)实验室制备二氧化碳的发生装置是(从如图1装置中选填A~E),反应的文字表达式为,收集装置是(从上面装置中选填A~E)。

也可用如图2收集CO2,CO2从(选填a或b)端通入。

(5)乙炔又称电石气,是一种无色、无味、密度比空气略小,不溶于水的气体;工业上常用它燃烧产生的高温来切割和焊接金属;实验室用电石(固体)与水常温下反应制取乙炔。

你认为制取乙炔应选择的发生装置是(从上面装置中选填A~E);收集较纯净的乙炔气体选用的装置是(从上面装置中选填A~E)。

【答案】(1)铁架台分液漏斗锰酸钾+二氧化锰+氧气D(2)A高锰酸钾加热(3)bc氯化钙+水+二氧化碳D a(4)B碳酸钙+盐酸(5)B E【详解】(1)仪器①是铁架台,仪器②是分液漏斗,故答案为:铁架台;分液漏斗;(2)高锰酸钾加热制取氧气,反应需要加热,采用A作为发生装置,高锰酸钾受热分解生成锰锰酸钾+二氧化锰+氧气,氧酸钾、二氧化锰和氧气,反应的文字表达式为高锰酸钾加热气不易溶于水,密度比空气大,采用向上排空气法收集的氧气较为干燥,选D;(3)a、先检查装置的气密性,后加药品,避免浪费药品,正确;b、将试管和导管与胶皮管连接起来再固定,错误;c、排水法收集气体时,先将导管伸入水槽中,后加热试管,有装置中空气混入收集的气体中,错误;d、实验结束先将导管移出水面,后熄灭酒精灯,避免水倒吸导致试管炸裂,正确。

1.在可溶性还原糖、脂肪、蛋白质的鉴定实验中,对实验材料的选择叙述错误的是A.马铃薯块茎中含有较多的糖且近于白色,可用于进行可溶性还原糖的鉴定B.花生种子富含脂肪且子叶肥厚,是用于脂肪鉴定的好材料C.大豆种子蛋白质含量高,是进行蛋白质鉴定的理想植物组织材料D.鸡蛋清含蛋白质多,是进行蛋白质鉴定的动物材料【解析】本题考查学生是否理解本实验的选材要求。

用于可溶性还原糖鉴定的材料的要求是:①含糖量高,且必须是还原性的糖(如葡萄糖、麦芽糖、果糖)。

②颜色较浅或近于白色,便于观察。

蔗糖没有还原性,淀粉一般不溶于水且无还原性,它们都不符合要求。

马铃薯块茎中含有的糖是淀粉,不合适。

用于脂肪鉴定的材料是富含脂肪的种子,花生种子富含脂肪,是用于脂肪鉴定的理想材料。

用于蛋白质鉴定的材料是富含蛋白质的生物组织,常用的是大豆和鸡蛋清(蛋白)。

【答案】A【说明】选材时,首先要考虑生物组织中待鉴定物质的含量,其次考虑是否对材料大小有特殊要求。

选材时要把握一个原则,即根据实验的原理和目的以及实验材料在实验中的作用来选取,要符合和满足实验要求:现象明显、容易操作、便于观察、来源广泛、容易获得。

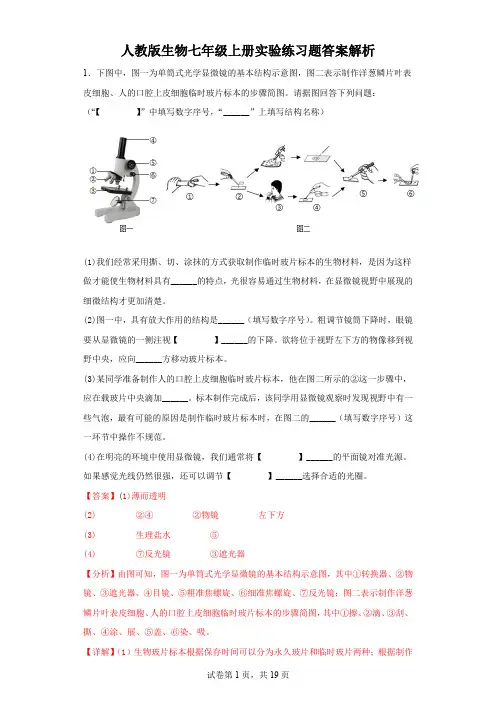

2.回答下列实验操作和观察的有关问题:(1)下面是几位同学在实验中的做法,其中操作正确的是_________。

甲:将反光镜对着太阳光以使视野内达到最大亮度乙:观察切片时,两眼睁开,左眼观察,右手画图丙:用卫生纸擦拭目镜丁:使用低倍镜已看到细胞,觉得有些模糊,于是试着调试细准焦螺旋戊:使用低倍镜看不到细胞,于是换高倍镜期望能看到细胞己:为了用高倍镜观察低倍镜视野中左上方的一个细胞,在换用高倍镜前应先向右下方移动装片(2)下列关于实验观察的叙述,错误的是_________。

A.低倍镜下看到的洋葱根尖分生区细胞呈正方形;与低倍镜相比,高倍镜下视野变暗,但细胞变大,数目减少B.纸层析法分离出的色素,从上到下的顺序依次是:胡萝卜素、叶黄素、叶绿素a、叶绿素bC.蛋白质与双缩脲试剂反应生成紫色物质D.将斐林试剂加入到蔗糖溶液中,加热后出现砖红色沉淀E.观察细胞质流动时,应以液泡的运动作为参照物;每个细胞的细胞质流动的方向是一致的,且流动速度与温度等条件无关F.在紫色洋葱发生质壁分离复原的过程中,液泡由小变大,紫色变浅【解析】(1)题考查显微镜的使用。

对光时不能将反光镜对着太阳光,否则可能会刺伤眼睛。

当镜头不干净时,要用擦镜纸擦拭镜头,不能用卫生纸。

高倍镜的视野更小,如果低倍镜下看不到,高倍镜下更看不到。

显微镜成像原理是光学成像原理,像与物是倒反关系,装片移动方向与看到的实际操作的方向相反,因此装片应向左上方移动。

(2)题考查对实验现象的观察。

A正确,根尖分生区细胞的特点是:细胞呈正方形,排列紧密,有的正在分裂;高倍镜的特点是:物像大、数目少、视野暗。

B正确,由于四种色素在层析液中的溶解度不同,随层析液在滤纸上的扩散速度不同而分离,从上到下依次是:胡萝卜素、叶黄素、叶绿素a、叶绿素b。

C正确,蛋白质分子中含有很多与双缩脲结构相似的肽键,故能与双缩脲试剂发生反应,形成紫色或紫红色的络合物。

D错误,蔗糖是非还原糖。

E错误,液泡颜色和运动都不明显,不宜作为参照物;每个细胞的细胞质流动的方向是不一样的,且速度与温度等条件有关。

F正确,质壁分离复原的原因是细胞渗透吸水,细胞液浓度变小,紫色变浅。

【答案】(1)乙、丁(2)D、E3. 将1 g淀粉放在烧杯中加水煮沸,冷却后,取2 mL淀粉悬浮液和2 mL唾液装入一个玻璃纸袋(半透膜)内,扎紧袋口。

然后将它放入盛稀碘液(浅褐色)的烧杯中,袋的扎口露出液面,在37℃条件下保持20 min左右。

上述过程中依次出现的现象是:玻璃纸袋内最初无色→逐渐变蓝色→一段时间后又变成无色,而玻璃纸袋外的液体始终是浅褐色。

请分析出现上述现象的原因。

(1)最初无色的原因是_________________________________________________。

(2)逐渐变蓝色的原因是___________________________________________________。

(3)一段时间后又变成无色的原因是___________________________________________。

(4)玻璃纸袋外液体始终是浅褐色的原因是____________________________________。

(5)已知唾液的pH为6.8,胃液(含胃蛋白酶)的pH为2.0。

若将唾液和胃液混合,并使混合液的pH为3,混合液混合一段时间后,混合液中新增加的物质为__________,简述理由:__________________________。

【解析】这是一道学科内跨章节综合题,重点考查了三个方面的知识:碘遇淀粉变蓝色;唾液淀粉酶催化淀粉的最佳温度为37℃左右,最适pH为6.8;半透膜的特性是只能让某些小分子物质通过,如碘,而像淀粉这样的大分子物质是不能通过的。

玻璃纸袋内由无色变为蓝色,是因为碘液进入玻璃纸袋内遇到淀粉发生了颜色反应,一段时间后又变为无色,是因为在淀粉酶的作用下,淀粉被完全水解了。

唾液和胃液混合,混合液的pH为3,使唾液淀粉酶失去活性,胃蛋白酶的活性虽然已降低,但还有一定的活性。

在胃蛋白酶的作用下,唾液淀粉酶被水解成多肽,因此增加的物质是多肽。

【答案】(1)碘液没有进入玻璃纸袋内(2)碘液逐渐进入到玻璃纸袋内,遇淀粉液显蓝色(3)玻璃纸袋内的淀粉逐渐被水解成麦芽糖,蓝色渐渐褪去(4)淀粉分子比较大,不能穿过玻璃纸袋(5)多肽当唾液和胃液混合后,pH为3的时候,唾液淀粉酶失活,不能消化淀粉,胃蛋白酶仍有活性,但胃蛋白酶不能消化淀粉,此时的唾液淀粉酶被胃蛋白酶消化成多肽。

4. 试根据所提供的材料建立一个微型密闭生态系统(不必做对照实验),并回答有关问题。

供选材料:A.黑玻璃瓶B.透明玻璃瓶C.橡胶塞及密封胶D.河水及河泥E.蒸馏水F.无机盐G.新鲜水藻H.死水藻I.活小鱼(1)本实验不可缺少的材料是(填代号)__________________。

(2)生态系统建立起来后应放在____________适宜,并且有_____________的环境中才能较长时间不需喂食和通氧。

理由是__________________________。

(3)该生态系统的能量流动是从开始的,流经这个生态系统的总能量是。

【解析】本题属于原理应用型实验题,考查生态系统的成分、结构和功能等知识的应用。

要建立一个微型密闭生态系统,肯定需要橡胶塞及密封胶;生态系统只是物质上自给自足,能量来自生产者固定的太阳能,所以玻璃瓶必须是透明的,植物见光才能进行光合作用;生态系统必须有三大成分:生产者、消费者和分解者,新鲜水藻可以作生产者,活小鱼作消费者,分解者来自河泥;水不能用蒸馏水,因为蒸馏水溶氧不足;瓶中装水不能太多,要留有一定空间,以便O2和CO2的循环。

只有保证合理的物质循环和能量流动,生态瓶中的生物才能存活较长时间。

【答案】(1)B、C、D、G、I (2)温度光照水藻通过光合作用为小鱼提供O2和养料,小鱼通过呼吸作用为水藻提供光合作用所需的CO2,排泄物被河泥中的分解者分解成小分子物质再被水藻利用(3)水藻的光合作用水藻固定的太阳能【说明】制作小生态瓶时应该注意以下问题:(1)在制作完成的小生态瓶中所形成的生态系统,必须是密闭的。

(2)小生态瓶中的各种生物之间以及生物与无机环境之间,必须能够进行物质循环和能量流动。

(3)小生态瓶必须是透明的,既让里面的植物见光,又便于观察。

(4)小生态瓶中投放的生物,必须具有很强的生活力。

投放的动物数量不宜过多,以免破坏食物链。

(5)生态瓶宜小不宜大,如果模拟的是微型池塘生态系统,则瓶中的水量应为容器的4/5。

(6)小生态瓶制作完毕后,应该贴上标签,写上制作日期,然后将小生态瓶放在有较强散射光的地方,不能将小生态瓶放在阳光直射的地方,否则会导致水温过高,而使水草死亡。

(7)在整个实验过程中,不要随意移动小生态瓶的位置。

生态系统稳定性的观察方法:(1)设计一份观察记录表,内容包括植物、动物的生活情况,水质变化(由颜色变化进行判别),基质变化。

(2)每天观察一次,同时做好观察记录。

(3)如果发现小生态瓶中的生物已经全部死亡,说明此时该生态系统的稳定性已经被破坏,观察结束。

这时应把从开始观察到停止观察所经历的天数记录下来。

5. 请利用如下实验材料做相关实验,再选择其中的一种实验材料,设计一个实验,以展示你的科学素养和创新才能。

(1)如用上述材料做观察植物细胞的有丝分裂、叶绿体中色素的提取和分离、观察植物的向性运动等实验。

你选择的最佳材料依次是(填图中序号即可)_______________。

(2)如用紫色洋葱表皮做完细胞的质壁分离及复原实验后,又用此装片观察细胞分裂,结果未观察到处于分裂期的细胞。

请解释原因:____________________。

(3)创新实验设计方案实验课题:探究镍为植物生活所必需的矿质元素材料用具:完全营养液甲、缺镍的完全营养液乙、适当的容器和固定材料、长势相似的玉米幼苗、含镍的无机盐方法步骤:①______________________________________________________________;②______________________________________________________________;③______________________________________________________________。

实验预期:______________________________________________________________。

为进一步验证镍元素一定是必需元素,还应增加的实验步骤及结果是:_____________。

【解析】这是一道综合题,既考查实验材料的选择,又考查对实验结果的分析,还考查探究性实验设计和"溶液培养法"的应用。

(1)问比较简单,运用已有知识进行迁移即可得出答案。

要观察植物的向性运动,所列材料中玉米幼苗最合适。

(2)洋葱表皮是高度分化的细胞,一般不能继续分裂,要观察细胞分裂,需用洋葱根尖分生区的细胞。

(3)运用对照原则,将玉米幼苗随机分成两组,分别放在不同培养液中培养,观察实验结果,对结果进行分析,从而得出结论。

要验证镍为植物生活所必需的矿质元素,必须理解"必需的矿质元素"的概念,会运用"溶液培养法"。

矿质元素中,植物缺少它表现异常,但添加后又能恢复正常的元素是必需元素。

"溶液培养法"又称水培法,就是在人工配制的营养液(或蒸馏水)中加入或减少某种矿质元素来观察植物的生长情况,从而判断植物生长所必需的矿质元素的一种方法。