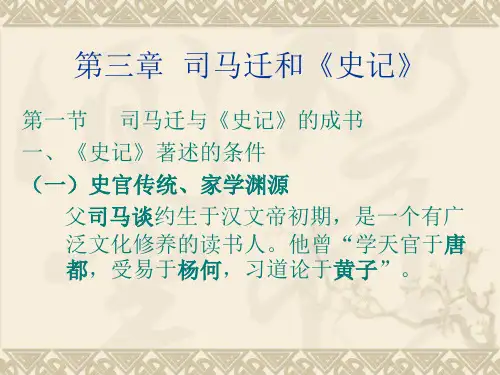

第三章《史记》

- 格式:ppt

- 大小:5.30 MB

- 文档页数:67

《大学语文》随堂练习参考答案第一章《诗经》与《楚辞》1.诗经最具代表性的章法结构是()A.重章叠句,一唱三叹 B.层层递进C.首尾呼应 D.赋、比、兴参考答案:A2.周平王东迁后,一位大夫回到西周故都,只见黍苗遍野,没有了昔日的繁华,不禁悲从中来,对天呼号。

这种对《黍离》背景的解说来源于()A.论语 B.孟子C.毛诗序 D.诗经参考答案:C3.《蒹葭》三章开头都写到“蒹葭、白露”,用清秋景象引出诗人后面的抒情。

这种写作方法叫()A.起兴 B.赋C.比喻 D.象征参考答案:A4.《陌上桑》"行者见罗敷,下担捋髭须。

少年见罗敷,脱帽著帩头。

耕者忘其犁,锄者忘其锄。

"用()的手法描写了对秦罗敷的美。

A. 正写B.夸张C.侧写D.比喻参考答案:C5.《上邪》充分体现了汉乐府民歌极富艺术感染力、感情()的特色。

A.含蓄委婉B.激烈直露C.壮烈豪放D.乐观旷达参考答案:B6.《古诗十九首》从不同的侧面反映了( )在东汉末动乱的社会环境中不安的生活和苦闷的心情。

A.中下层文士B.劳动人民C.思妇游子D.女性参考答案:A7.《西北有高楼》的主题是()A.感叹知音难遇B.表达思妇游子之情C流露思乡怀亲之情 D.表现仕途失意之情参考答案:A8.“对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多”。

这几句诗中用了( )A.疑问和比喻B.反问和夸张C.疑问和排比D.设问和比喻参考答案:D9.《饮酒》诗体现了陶渊明摈弃功名、崇尚自然的人生态度。

其全篇的纲是()A.心远B.采菊C.悠然D.饮酒参考答案:A10.诗经又叫“诗三百”,它共收有西周中叶到东周的300首歌谣。

()参考答案:×11.《黍离》在抒情上运用“赋”的手法,直抒胸臆,反复呼号亡国之痛。

()参考答案:√12.屈原开创的“楚辞”,是我国古典诗歌浪漫主义的源头和典范。

()参考答案:√13.屈原清高孤傲,《涉江》一诗集中表现了他难以排遣的孤独寂寞之情。

中国古代文学史(一)基础知识第一编第一编 先秦文学第一章 上古文学1. “断竹续竹,飞土逐宍 .”《弹歌》出自《吴越春秋》 ;葛天氏之乐和《候人歌》出自《吕氏 春秋》。

2. 保存神话较多的材料《山海经》 、《楚辞》、《淮南子》等。

第二章 《诗经》1 汉代采诗说 (关于诗经编订情况) :班固《汉书 艺文志》“古有采诗之官, 王者所以观风俗, 知得失,自考正也。

”;《汉书 食货志》“孟春之月,群居者将散,行人振木铎,徇于路以采诗,献 之太师, 比其音律, 以闻天子。

”;何休《春秋公羊传》 “男年六十, 女年五十, 无子者, 官衣食之, 使之民间求诗。

乡移于邑,邑移于国,国以闻天子。

”2《诗经》内容上分 1.祭祀诗全部收在三“颂”之中 《维天之命》 、《武》、《载芟》《閟宫》 2. 颂赞诗 “大雅”中的《生民》 、《公刘》、《帛系》、《皇矣》、《大明》3. 怨刺诗《民劳》 、《桑柔》、《节南山》、《小弁》)、《北山》等;4. 婚恋诗《关雎》 、《蒹葭》、《月出》、《采葛》)、《静女》、《野有蔓草》5. 征役诗《载驰》 、《采薇》、《无衣》(看书 P34- 50)第三章 先秦历史散文1. 《尚书》:上古之书,我国最早的历史散文集。

以记言为主。

2.《春秋》:鲁国的编年体史书,记载春秋时期重大史实。

上起鲁隐公元年(- 722),下至鲁 哀公十四年(- 481),共二百四十年的史实。

(《春秋》的记事极为简略,在记事中体现出鲜明的 思想倾向。

《春秋》以一字为褒贬的写法和微婉含蓄的风格,对后代散文有不小的影响。

)3. 《国语》:我国第一部国别体史书。

大约成书于战国初年。

以记言为主。

记载史实上起周穆 王,下至鲁悼公。

(一般认为是春秋末年左丘明所作,以记言为主,故称《国语》 。

书中既尊礼, 又崇德;既敬神,又重民。

) 来源 : 第四章 先秦诸子散文1. 《论语》:语录体散文。

一部记载孔子及其弟子言行的书,成书于战国初年,是孔子的弟子 和后学编纂而成。

四史记第三章逐节注解祷读圣经解读

殷本来叫做商。

商也是一个古老的部落始祖契大约与夏禹同时,被封于商。

到公元前17世纪或前16世纪,商族逐渐强大,商汤发动了灭夏战争,夏亡,商朝正式建立,定都于亳,成为我国历史上第二个奴隶制王朝。

大约到公元前13世纪,商王盘庚迁都于殷,此后,直至商纣灭亡,共二百七十余年,一般称之为殷。

整个商朝,后来或称商殷,或称殷商。

《殷本纪》系统地记载了商朝的历史,描画了一幅商部族兴起,商王朝由建立直至灭亡的宏伟图卷。

在殷王朝统治的约六百年中,几经兴衰,而成汤的兴起,盘庚、武丁的中兴,以及纣的灭亡,则是殷朝历史中起着关键作用的几个最重大的事件。

司xx饱含热情地歌颂了成汤、盘庚、武丁等贤君敬畏上天、修行德x、为民谋利的x治业绩;又无情地贬抑了殷纣的刚愎自用、拒谏饰非、荒淫无度、迫害贤良、残害百姓等等。

一个王朝的历史,历经十七代三十一王,而司xx只抓住这几个典型关节,泼墨重彩,而其他则一带而过,使得全篇虚实相映,详略有当。

在刻划人物方面,司xx抓住了能突现人物个性的几个典型事例,加以叙述、描写,既体现了历史的真实,又使得人物形象丰满、栩栩如生。

如:成汤xx、太甲xx、武丁xx等,就把各位贤君修行德x 的宽厚形态表现得淋漓尽致。

尤其对于纣的描写,几乎完全以叙述的

口吻,一件一件地罗列史实,再加上有周xx、周xx的映衬,一个暴君的形象便跃然纸上,成为一个千古流传的暴君典型。

中国古代文学课后答案【篇一:中国古代文学课程习题】>第一章先秦文学概说1.概述先秦文学的发展历程。

2.简述先秦历史散文的发展历程。

3.简述先秦诸子散文发展的历史阶段。

第二章神话1.举例叙述中国古代神话的主要内容。

2.结合具体作品,试论中国古代神话的艺术特征。

3.结合《鲧禹治水》、《女娲补天》,谈谈上古时代人与自然的关系。

4.名词解释:神话。

第三章《诗经》1.《诗经》的集结与成书的大致情况如何?2.《诗经》是如何分类与编排的?3.汉代的传《诗》的情况如何?4.《诗经》的思想内容大体上可分为哪几类?试举例说明。

5.结合作品论述《诗经》的艺术成就。

6.举例论述、赋、比、兴的艺术表现手法。

7.《诗经》的语言和形式特点有哪些?9.名词解释:《诗经》、“诗之六义”、赋比兴、风雅颂、三家诗、毛诗、毛诗序。

第四章历史散文1.简述《尚书》的文学价值。

2.简述《春秋》的艺术成就及影响。

3.简述《左传》的基本思想。

4.试论《左传》的主要文学成就。

5.举例论述《左传》战争描写的特点。

6.选择《左传》中《晋公子重耳之亡》,或《晋楚城濮之战》进行分析。

7.《国语》的主要艺术特点有哪些?9.举例论述《战国策》的艺术成就。

10.选择《战国策》中《苏秦始将连横》或《冯谖客孟尝君》进行分析。

11.名词解释:《尚书》、《春秋》、《左传》、《国语》、《战国策》。

第五章诸子散文l.谈谈你对孔子思想的理解。

2.简论《论语》的艺术特点3.简述《墨子》文章的基本特点。

4.什么是“三表法”?5.《老子》散文的艺术特点主要有哪些?6.谈谈你对老庄思想基本精神的理解。

7.以《逍遥游》为例,谈谈《庄子》散文的主要艺术特点。

9.简论韩非子文章的主要特点。

10.名词解释:《论语》、《墨子》、《庄子》。

第六章屈原和楚辞l.掌握楚辞产生的文化背景。

2.了解和掌握屈原的生平思想和创作状况。

3.了解其他楚辞作家和作品。

4.掌握《离骚》的思想内容。

5.论述《离骚》的主要艺术成就。

史记名人故事古人云:“史记是中国人民的生命史,是一部关于人类文明历史的宝库。

”《史记》是中国历史文献中的一部重要著作,被誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。

本文将从《史记》中选取多位著名历史人物的故事,为读者介绍其中的英雄壮举、悲欢离合和智勇才华。

第一章:秦始皇,开创始皇帝时代在中国历史上,秦始皇是一个备受争议的皇帝。

《史记》中记载了他的许多故事。

其中最为著名的就是他统一六国并建立起中国第一个中央集权国家的事迹。

秦始皇采纳了法家思想,通过一系列改革措施,如均田制、度量衡、文字统一等,将繁杂的制度整合为一个统一的国家体系。

这一举措不仅提高了国家的管理效率,也为后世留下了深远的影响。

第二章:刘邦,乱世之英雄刘邦是中国历史上的传奇人物,他是汉朝的开国皇帝。

在《史记》中,记载了他在光武中兴时期的故事。

刘邦起初是一个贫苦的少年,通过机智和勇敢,他招募了一支军队,征服了各个敌对的国家,最终夺取了权力。

他在位期间推行了一系列改革,恢复了社会秩序,使汉朝成为中国历史上最为辉煌的时代之一。

第三章:孙权,东吴开国皇帝孙权是三国时期东吴的开国皇帝,也是一个备受推崇的政治家。

衡量一个人的品德与智慧,首先需要看他在面对困难时的应对方式。

孙权在面对曹操的强大压力时,决定与刘备结盟,联手对抗强敌。

这一决策为东吴带来了相对和平与繁荣,也为后来的国家统一奠定了重要基础。

第四章:李世民,唐朝太宗李世民是唐朝的第二位皇帝,也是一位杰出的政治家和征战英雄。

在《史记》中,记载了他平定安史之乱和开创开元盛世的事迹。

他以聪明才智和威武勇猛而著称,通过一系列的军事和政治手段,恢复了朝廷的稳定,推动了国家的繁荣。

在他的统治下,唐朝成为了一个强大的多民族国家,与世界各国建立了友好关系,开启了盛世的时代。

第五章:文天祥,忠臣义士文天祥是中国南宋时期的一位忠臣,也是一位文学家。

他在反抗元朝统治的斗争中表现出了非凡的勇气和智慧。

著名的《过零丁洋》便是他饱含忧国忧民之情、壮志凌云的代表作。

昔者文人之作,篇章浩瀚,辞藻华美,然非通文言者,难以领略其中奥妙。

今人欲研究古文,须先翻译,以明其义。

故本篇将论文十二章文言文翻译,以飨读者。

一、第一章《大学》原文:大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。

译文:大学之道,在于彰显美德,在于亲近民众,在于达到至善的境界。

二、第二章《中庸》原文:天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。

译文:天赋予人的本性,遵循本性称之为道,修习道称之为教育。

三、第三章《论语》原文:学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?译文:学习并时常温习,不是很愉快吗?有朋友从远方来,不是很快乐吗?别人不了解自己而不生气,不是君子吗?四、第四章《孟子》原文:得道多助,失道寡助。

译文:行善之道,得道者多助,失道者少助。

五、第五章《庄子》原文:吾生也有涯,而知也无涯。

译文:我的生命有限,而知识无穷。

六、第六章《诗经》原文:青青子衿,悠悠我心。

译文:青青的衣领,悠长的我心。

七、第七章《楚辞》原文:路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。

译文:道路漫长而又遥远,我将上下寻求答案。

八、第八章《史记》原文:天下兴亡,匹夫有责。

译文:国家的兴衰,每一个普通人都有一份责任。

九、第九章《左传》原文:民为贵,社稷次之,君为轻。

译文:人民最为重要,国家其次,君主最轻。

十、第十章《老子》原文:道可道,非常道;名可名,非常名。

译文:道如果可以说出来,就不是永恒的道;名如果可以叫出来,就不是永恒的名。

十一、第十一章《韩非子》原文:天下之事,不难于立法,而难于法之必行。

译文:天下的事情,制定法律并不难,难的是让法律得到坚决执行。

十二、第十二章《汉书》原文:天下有道,则礼乐征伐自天子出;天下无道,则礼乐征伐自诸侯出。

译文:天下有正道时,礼乐和军事行动由天子决定;天下无正道时,礼乐和军事行动由诸侯决定。

以上为论文十二章文言文翻译,虽非原文意蕴全然,然亦能窥见古人智慧之一斑。

愿读者于翻译之中,感悟古人之风采。

史记每章知识点总结

本章主要介绍古代文明的起源,讲述了人类从狩猎采集时代到农业时代的转变,以及农业革命对人类社会的影响。

同时还介绍了古埃及、美索不达米亚、古印度和古中国等古代文明的兴起和发展。

第二章:古代文明的辉煌

本章主要介绍古代文明在各个方面的辉煌成就。

包括古埃及的金字塔、美索不达米亚的城市国家、古印度的吠陀文化和婆罗门制度、古中国的礼乐制度等。

同时还介绍了这些古代文明在科学、技术、艺术和思想方面的成就。

第三章:古代文明的传播与交流

本章主要介绍古代文明的传播与交流。

包括古埃及、美索不达米亚、古印度和古中国之间的交往与交流,以及它们对西亚、中亚、南亚和东亚其他地区的影响。

同时还介绍了古代文明之间的贸易、外交和文化交流。

第四章:古代文明的衰落与灭亡

本章主要介绍古代文明的衰落与灭亡。

包括古埃及、美索不达米亚、古印度和古中国在自然灾害、外来入侵和内部矛盾等因素下的衰落与灭亡。

同时还介绍了古代文明的遗产与继承。

第五章:古代文明的影响与启示

本章主要介绍古代文明对现代世界的影响与启示。

包括古埃及的宗教思想、美索不达米亚的城市建设和法律制度、古印度的数学和医学、古中国的思想和政治制度等。

同时还介绍了古代文明的启示对当代世界的意义。

课程名称:《史记》导读Introduction to Historical Records (基地班)一、课程目的、任务:在社会转型与经济全球化的背景之下,重人文教育的传统遭到了冷落与忽视。

国内许多高校把教育重点放在灌输知识,培养技能方面,对于本民族人文精神,文化内涵,心灵轨迹的教学建设却相当薄弱。

《史记讲读》作为中文系本科同学的专业必修课程,与《论语讲读》,《庄子讲读》,《文选讲读》形成讲授国学专书的系列课程,将“故纸堆”与“新思想”有机结合,对人文教育进行重构与强化,具有非常鲜明而深刻的现实意义。

二、课程内容:主要内容包括:《史记》概述,《秦本记》、《项羽本纪》、《吕太后本纪》、《孝文本纪》、《表序》、《平准书》、《齐太公世家》、《陈丞相世家》、、《苏秦列传》、《匈奴列传》、《儒林列传》、《游侠列传》等原典的研读,司马迁与黄老之学、儒学之间的内在关系等等。

三、教学方式、实践环节的特色:(1)本课程注重切实提高学生的人文素养,而这四部经典正好具有塑造民族精神的根源性与派生人文内涵的核心地位。

本项目又把教师研究性的“讲”与学生深入细致的“读”结合起来,促使学生在扎扎实实研读具体作品的过程中真正受到文化传统的浸染,把握住传统文化的内在实质,具备根源性的人文素养而不为外在时尚,商业炒作所左右。

(2)本课程本着“大中文”理念,打破文、史、哲学科的人为界限,对课程体系进行了结构优化。

不是如选修课那样的“散兵游勇”,而是将四部国学专书融会贯通,链结聚合,帮助学生走进中华文化的内在血脉,使学生在深入、细致研读原典的基础上还能够从整体上、宏观上把握中华文化,提高学生的文化整合能力。

(3)本课程注重从原典着手,避免“束书不观,游谈无根”的不良学风,不是泛泛而谈的专题,浮光掠影的通论,断章取义的节选,而是深入于传统文化的内在血脉,促使学生对传统文化有着原滋原味的了解。

四、教材及参考书目教材:《史记讲读》,王冉冉编写,华东师范大学出版社,2006年版。

第三章中国古代史学第三章中国古代史学史学是研究和阐述⼈类社会发展的具体过程及其规律性的科学。

其主要任务是按照时代顺序,运⽤具体历史事实,阐明⼈类社会⾃⾝运动的进程及其规律。

在⽂化⼤系统中,这⼀以事实为基础的逻辑思维科学,⼜是⼈类从⾃发的实践活动⾛向⾃觉的社会实践活动的重要标志。

中国古代史学源远流长,在漫长的历史时期内,涌现出众多的史学家和史学著作。

中国历史记载的完整性在世界上是⽆与伦⽐的。

世界上不少国家的历史是依靠中国⽂献才得以有完整的了解,这是中国⽂化对世界历史做出的重要贡献之⼀。

第⼀节中国古代史学的发展历程⼀、先秦:中国史学的奠基时期我国是世界上史学发达最早的国度之⼀。

早在远古我们的祖先就注意积累租保存以往的经验,那时没有⽂字,⼈们⽤脑记⼝说和结绳刻⽊等⽅法记事,记载⼈类童年时期的实践活动。

⼈类学家从⾄今还没有⽂字的民族那⾥知道有结绳、刻⽊这种⽅法,但这种记录却⽆法保存永久,⼝头传说有的却⼀代⼀代流传下来,并且被后⼈⽤⽂字记载下来,这些古代的传说,就是我们知道的最早的历史,如“⼥娲补天”、“后羿射⽇”、“黄帝战蚩尤”、“鲧禹治⽔”等。

中国有⼤量的有关远古时代的历史传说,这些历史传说还不能称为史学作品,但已经包含着史学的因素,可以视为中国史学的源头。

夏商时期,⽂字的出现和历法的产⽣并不断成熟,为史学的出现创造了条件,史学开始萌芽。

有意识地历史记载逐渐成为统治者经常性的活动和国家的⼤事。

《尚书·多⼠》说:“惟殷先⼈,有册有典”。

“册”是由多⽚⽵简编成的书籍,也就是历史⽂献。

“典”是放在架⼦上的⽵简。

这时也有了起草⽂书、记载史事、兼管国家典籍的史官。

商代甲⾻⼘辞中有“作册”、“史”、“尹”等字。

“史”是负责记事兼有巫官⾝份的⼈,《说⽂》:“史,记事者也”;据王国维考证,“作册”等于“内史”。

“尹”是掌管⽂献者。

甲⾻⽂中还有“册六”、“编六”等字样,说明商代编纂⽂献的规模很⼤。

商代还设左学、右学,让贵族“学于古训”,也就是学习历史。

《史记》研究的重要书目1、中华书局点校本《史记》此本是新式点校的唐代三家注合排本,1959年初版,直行繁体字排印,分装10册,235万字,多次重印,影响较大。

所谓三家注,是在裴骃的“集解”、司马贞的“索隐”之外,加上了张守节的“正义”。

点校本《史记》以清同治年间金陵书局刊行的“史记集解索隐正义合刻本”为底本,这就保证了迄今为止《史记》校勘的最佳质量。

因为金陵书局本经过晚清著名校勘学家张文虎与唐仁寿校订。

张、唐二人根据钱泰吉的校本,又博采宋元明清诸善本汇校汇考,又采择梁玉绳《史记志疑》、王念孙《读书杂志》、钱大昕《史记考异》等书成果,详为校勘,考其同异,精审采择,世称善本。

点校本在此基础上参考稚隆的《史记评临》、吴见思的《史记论文》、张裕钊校刊的归方评点本和吴汝纶点勘本等的句读。

2、《史记全本新注》张大可注释。

三秦出版社1990年初版,1992年再版,2000年华文出版社重出,简称《史记新注》。

全套精装4册,200万字。

《新注》以阐明司马迁一家之言为宗旨,打破传统旧注的局限,将宏观研究与微观研究结合起来,创造了全新的注释体例,包括序论、五体说明、解题、段意、简注、简论等六项内容。

3、《史记考索》朱东润著。

开明书店1943年初版,1948年再版。

全书收入18篇,约14万字。

讨论史例者四篇,论史实者3篇,论史注者4篇,辑佚3篇,附录史公年谱订正、太史公释名、《史记》书名、《史记》伪窜等考辨文4篇。

作者卷首小识记述作之因,为诸生讲演《史记》,所论为开课专题。

时值“乡邑沦陷”,艰苦抗战的1939年,客居于四川乐山,“箧笥既乏”,所据仅《史记会注考证》、《一切经音义》数种资料。

正由于此,使得本书具有以《史记》考《史记》的特点,即以司马迁自己的阐述为依据,用《史记》赞序与传文比照,以“三家注”为佐证,对《史记》断限、体例、史实抵牾、伪窜、异文等问题进行辨析,提出自己的独到见解。

由于条件所限,朱东润的立论与疏证较为简略,但都是神思熟虑依本证为言,合于史公大旨,对读者掌握《史记》本义很有启迪。

中国古文献学史简编笔记绪论1. 古文献学定义:有关古代文献典籍整理和研究的学问。

2.古文献学学科特点:①综合性的边缘学科②实践性很强的应用学科③成熟的学科3.古文献学史特点:①源远流长、延绵不断②经学史是古文献学史的中心③基本倾向上分两派:考据学派、义理学派④经籍成果最多,其次是史籍、子书,集部书整理最差。

4.古文献学史脉络:先秦是初创时期;两汉是成熟时期,既有以义理为主的经今文学派,又有以考据为主的经古文学派;魏晋南北朝时期,北方承汉朝古文学考据之余绪,南方受玄学影响较大,出现义疏之学,喜谈义理,形成南北对峙的局面。

并且由于语言文字的发展,出现了知今昧古、以今类古的倾向;隋唐集南北朝之大成,使南北分立的古文献学得到统一。

唐疏在形式上是南朝义疏之学的继承,实际内容却以考据为主。

史注与魏晋南北朝时期一脉相承,均以考据为主。

隋唐时期古文献学的特点是因循、集成,而较少开创;宋元明疑辩思潮兴起,以理学为代表的义理之学为主,同时考据学也在不断发展;清代集前代考据学之大成,形成以小学为中心的一代朴学,虽亦有汉宋之争,但宋学在学术上始终未成气候。

近代开始之际,今文学虽又一度兴起,但整个近代仍承考据学传统,古文学一直是占优势的。

综观整个古文献學史,汉唐宋清是四个重要时期。

汉学(以古文学的考据传统为代表)和宋学(以义理之学为代表)代表着两种不同的传统。

而清朝是个集大成的时期,他尤其是考据学发展的高峰,给我们留下丰富的经验和成果。

第一章先秦第一节夏商周时代1.最早的文献:甲骨文献。

2.有史记载的最早到一个知名的校雠家:宋国大夫正考父。

第二节孔子1.孔子与六经2.观点方法:①多闻阙疑,择善而从,无徵不信②崇尚平实,排斥虚妄③为我所用,开儒家穿凿附会之先河第三节孔子后学1.四门十哲:德行:颜渊、闵子骞、冉伯牛、仲弓,言语:宰我、子贡,政事:冉有、子路,文学:子游、子夏。

2.子夏是孔子后学整理传授古文献成绩最著的一个。

3.孟子的观点方法:①在理解、训释方面反对以文害辞,以辞害志,主张以意逆志。