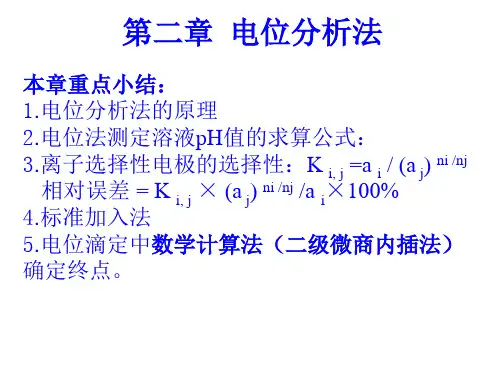

知识点电极电位应用能斯特方程及相关计算

- 格式:ppt

- 大小:956.50 KB

- 文档页数:35

能斯特方程能斯特方程是用以定量描述离子ri在A、B两体系间形成的扩散电位的方程表达式。

目录所以反应不能自发地向右进行。

用φ(标准)判断结果与实际反应方向发生矛盾的原因在于:盐酸不是1mol/L,Cl2分压也不一定是101.3kpa,加热也会改变电极电势的数值。

由于化学反应经常在非标准状态下进行,这就要求研究离子浓度、温度等因素对电极电势的影响。

但是由于反应通常皆在室温下进行,而温度对电极电势的影响又比较小,因此应着重讨论的将是温度固定为室温(298K),在电极固定的情况下,浓度对电极电势的影响。

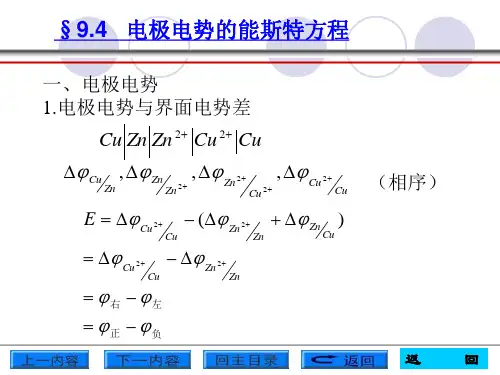

离子浓度改变对电极电势的影响可以通过Cu-Zn原电池的实例来讨论。

假若电池反应开始时,Zn2+和Cu2+的浓度为1mol/L,测定电池的电动势应该是标准状态的电动势1.10V。

Zn(s)+Cu2+(1mol/L)=Zn2+(1mol/L)+Cu(s) E=(标准)1.10V当电池开始放电后,反应不断向右进行,Zn2+浓度增大而Cu2+浓度减少。

随着反应物和产物离子浓度比的变化,[Zn2+]/[Cu2+]逐渐增大,反应向右进行的趋势会逐渐减小,电池电动势的测定值也会随之降低。

如图图1(1)所示,横坐标为[Zn2+]和[Cu2+]之比的对数值,纵坐标为电池的电动势E。

Zn2+浓度增大,Cu2+浓度减小时,电池电动势由1.10直线下降,直到反应达到平衡状态。

反应达到平衡状态时,电池停止放电,电池电动势降低到零;[Zn2+]和[Cu2+]的比值就等于平衡常数K=[Zn2+]/[Cu2+]=10∧37,lg K=37。

电池电动势为零时,直线与横坐标相交,相交点横坐标的值约为37。

除上述通过反应的进行可使[Zn2+]/[Cu2+]改变以外,还可有多种改变离子浓度比的方法。

如往锌半电池中加可溶性锌盐,用水稀释或加S2-使Cu2+沉淀浓度降低等等。

无论怎样操作总会发现,只要[Zn2+]/[Cu2+]增加,电池电动势就会下降;相反,离子浓度比减小,电池电动势升高。

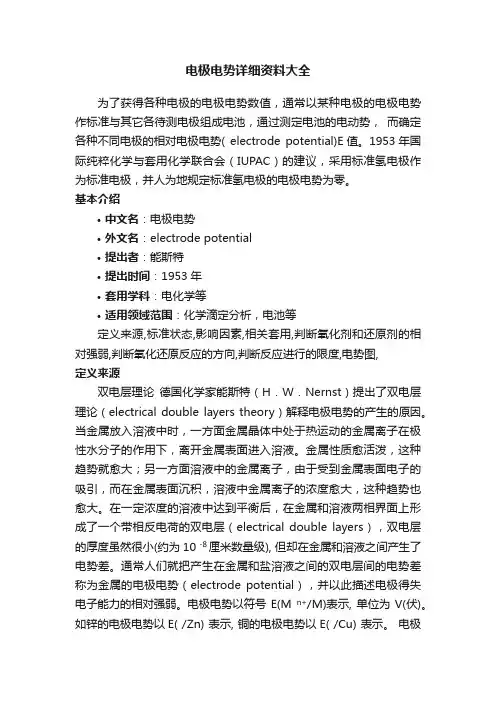

电极电势详细资料大全为了获得各种电极的电极电势数值,通常以某种电极的电极电势作标准与其它各待测电极组成电池,通过测定电池的电动势,而确定各种不同电极的相对电极电势( electrode potential)E值。

1953年国际纯粹化学与套用化学联合会(IUPAC)的建议,采用标准氢电极作为标准电极,并人为地规定标准氢电极的电极电势为零。

基本介绍•中文名:电极电势•外文名:electrode potential•提出者:能斯特•提出时间:1953年•套用学科:电化学等•适用领域范围:化学滴定分析,电池等定义来源,标准状态,影响因素,相关套用,判断氧化剂和还原剂的相对强弱,判断氧化还原反应的方向,判断反应进行的限度,电势图,定义来源双电层理论德国化学家能斯特(H.W.Nernst)提出了双电层理论(electrical double layers theory)解释电极电势的产生的原因。

当金属放入溶液中时,一方面金属晶体中处于热运动的金属离子在极性水分子的作用下,离开金属表面进入溶液。

金属性质愈活泼,这种趋势就愈大;另一方面溶液中的金属离子,由于受到金属表面电子的吸引,而在金属表面沉积,溶液中金属离子的浓度愈大,这种趋势也愈大。

在一定浓度的溶液中达到平衡后,在金属和溶液两相界面上形成了一个带相反电荷的双电层(electrical double layers),双电层的厚度虽然很小(约为10 -8厘米数量级), 但却在金属和溶液之间产生了电势差。

通常人们就把产生在金属和盐溶液之间的双电层间的电势差称为金属的电极电势(electrode potential),并以此描述电极得失电子能力的相对强弱。

电极电势以符号E(M n+/M)表示, 单位为V(伏)。

如锌的电极电势以E( /Zn) 表示, 铜的电极电势以E( /Cu) 表示。

电极电势的大小主要取决于电极的本性,并受温度、介质和离子浓度等因素的影响。

标准状态电极符号:Pt|H 2(100kPa)|H +(1mol/L) 电极反应: 右上角的符号“⊖”代表标准态。

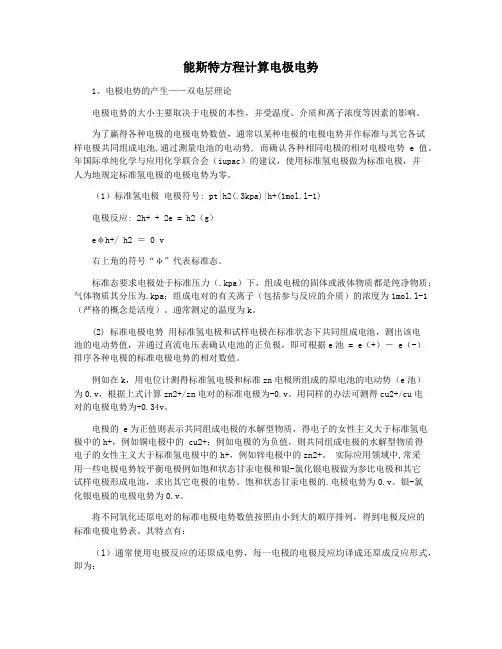

能斯特方程计算电极电势1、电极电势的产生——双电层理论电极电势的大小主要取决于电极的本性,并受温度、介质和离子浓度等因素的影响。

为了赢得各种电极的电极电势数值,通常以某种电极的电极电势并作标准与其它各试样电极共同组成电池,通过测量电池的电动势, 而确认各种相同电极的相对电极电势e值。

年国际单纯化学与应用化学联合会(iupac)的建议,使用标准氢电极做为标准电极,并人为地规定标准氢电极的电极电势为零。

(1)标准氢电极电极符号: pt|h2(.3kpa)|h+(1mol.l-1)电极反应: 2h+ + 2e = h2(g)eφh+/ h2 = 0 v右上角的符号“φ”代表标准态。

标准态要求电极处于标准压力(.kpa)下,组成电极的固体或液体物质都是纯净物质;气体物质其分压为.kpa;组成电对的有关离子(包括参与反应的介质)的浓度为1mol.l-1(严格的概念是活度)。

通常测定的温度为k。

(2) 标准电极电势用标准氢电极和试样电极在标准状态下共同组成电池,测出该电池的电动势值,并通过直流电压表确认电池的正负极,即可根据e池 = e(+)- e(-)排序各种电极的标准电极电势的相对数值。

例如在k,用电位计测得标准氢电极和标准zn电极所组成的原电池的电动势(e池)为0.v,根据上式计算zn2+/zn电对的标准电极为-0.v。

用同样的办法可测得cu2+/cu电对的电极电势为+0.34v。

电极的 e为正值则表示共同组成电极的水解型物质,得电子的女性主义大于标准氢电极中的h+,例如铜电极中的 cu2+;例如电极的为负值,则共同组成电极的水解型物质得电子的女性主义大于标准氢电极中的h+,例如锌电极中的zn2+。

实际应用领域中,常采用一些电极电势较平衡电极例如饱和状态甘汞电极和银-氯化银电极做为参比电极和其它试样电极形成电池,求出其它电极的电势。

饱和状态甘汞电极的.电极电势为0.v。

银-氯化银电极的电极电势为0.v。

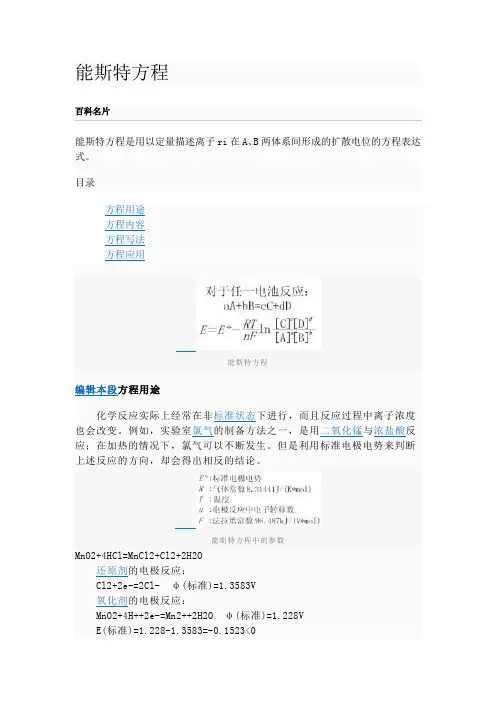

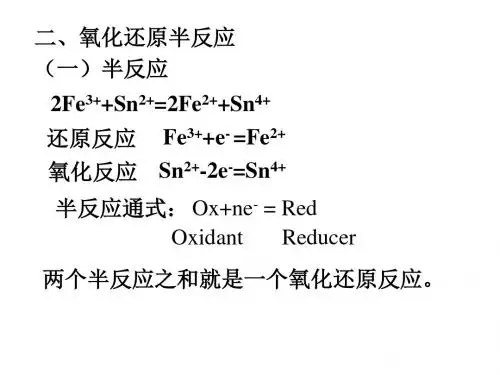

Nernst方程在电化学中,能斯特(Nernst)方程用来计算电极上相对于标准电势(E0)来说的指定氧化还原对的平衡电压(E)。

能斯特方程只能在氧化还原对中两种物质同时存在时才有意义。

影响电极电位的因素主要有二种,一种是电极的内在因素,即:电极的热力学过程(物质的本性)是影响电极电位数值的决定因素;另外一种是外在因素,即溶液的浓度及溶液的pH值对电极电位的数值有影响。

我们主要学习外在因素对电极电位的影响9.3.1 内因:电极的热力学过程9.3.2 外因浓度对电极电势的影响pH对电极电势的影响1. Nernst方程(φ~c, φ~p, φ~pH的关系)E=E0-RT/nF*ln(还原型/氧化型)式中──氧化型和还原型在绝对温度T及某一浓度时的电极电势(V)──标准电极电势(V)R──气体常数8.3143 J·K·molT──绝对温度KF──法拉弟常数(96500库仑)n──电极反应中得失的电子数[氧化型]/[还原型]:表示在电极反应中,氧化态一边各物质浓度幂次方的乘积与还原态一边各物质浓度幂次方的乘积之比,方次是电极反应方程式中相应各物质的系数;离子浓度单位为mol·L(严格讲应为活度);气体用分压表示,纯固体、纯液体浓度作为1。

这就是电动势的 Nernst 方程,它反映了非标准电极电势和标准电极电势的关系。

此式表明任意状态电动势与标准电动势以及浓度、温度之间的关系。

应用Nernst方程的注意事项:(1) φ的大小决定于[氧化型]/[还原型]活度的比(2) 电对中的固体、纯液体浓度为1,溶液浓度为相对活度,气体为相对分压。

p / pθ(3) 氧化型、还原型的物质系数,作为活度的方次写在Nernst方程的指数项中(4) 有H+, OH–参与时,当H+, OH–出现在氧化型时,H+, OH–写在方程分子项中, H+, OH–出现在还原方时,H+, OH –写在方程中分母项中。

能斯特方程条件《能斯特方程条件》前几天,我和我的哥们在实验室里为一个化学实验忙得焦头烂额。

我们想搞明白一个涉及氧化还原反应的小实验结果为啥总是和预期不太一样。

我那哥们一脸懵地看着那些实验器材,突然冒出一句:“你说是不是和那个能斯特方程有关啊?咱们是不是哪个条件没弄对?”这一下可把我说愣住了,这能斯特方程的条件似乎还真不是那么简单就能掌握的呀。

于是啊,今天咱们就好好唠唠这能斯特方程条件。

首先呢,咱们得知道能斯特方程是用来计算电极电位的,它的表达式中涉及到好多项,每一项都和一些条件息息相关。

在这个方程里呢,温度就是一个很重要的条件。

你看,如果咱们把反应体系当作一个小世界,那温度就像是这个小世界的天气。

在能斯特方程里,一般假设是在标准温度下,也就是298K(约25°C),要是温度偏离了这个标准值,那就像天气突然变了,会对电极电位有所影响。

我曾经就看到过一个实验,同样的氧化还原反应体系,在稍微高一点温度下,电位数值就和常温下不一样,整个反应的趋势似乎也有点微妙的变化呢。

反应物和生成物的浓度也是个不能忽视的条件。

你可以把反应物想象成一群小战士,生成物就是战斗后的俘虏什么的。

如果反应物的浓度高,那就好比是我们有一大群精力充沛的小战士,反应就更倾向于朝着生成产物的方向进行,电极电位也就受到这种浓度情况的影响而改变。

就像两个人在扳手腕,两边力气不一样大,结果肯定就不一样。

我有次在做实验时不小心把一种反应物的浓度配错了,结果计算出来的电极电位数值和理论值差得老远,我的导师看到后直摇头,说我“你这能斯特方程都被你这种错误浓度弄懵圈咯”。

还有啊,在能斯特方程中,反应中涉及的电子转移数是个既定因素,这个数必须要确定准确。

如果这个数错了,那就像是火车在铁轨上跑,结果你给它数错了轨道数量一样,整个计算都会错得离谱。

这就要求我们在研究一个反应的时候,一定要准确分析反应过程中的电子转移情况,不然这能斯特方程算出的结果根本没法对得上号。

能斯特方程计算电极电势斯特方程(Nernst equation)是用来计算电极电势的一个重要方程。

它描述了电化学反应中电极电势和反应物浓度之间的关系。

斯特方程表示为:E = E0 - (RT / nF) ln(Q)其中,E是电极电势,E0是标准电极电势,R是气体常数,T是温度,n是电子转移的摩尔数,F是法拉第常数,Q是电化学反应的反应物浓度比(反应物的浓度乘以各自的反应系数)。

首先,我们来解释一下每个参数的具体含义。

1. E0:标准电极电势,是指在标准条件下(浓度为1 mol/L,温度为298K),半电池中的待测电极与标准氢电极之间的电势差。

标准氢电极的标准电极电势被定义为0V。

2. R:气体常数,其值为8.314 J/(mol·K)。

3.T:温度,单位为开尔文(K)。

4.n:电子转移的摩尔数,是指在电化学反应中电子转移的数量,可以从化学方程式中得到。

6.Q:电化学反应的反应物浓度比。

它是通过将反应物的浓度乘以各自的反应系数,然后带入方程中计算得到的。

通过斯特方程,我们可以计算出电极电势随反应物浓度的变化情况。

这对于研究电化学反应的等效性和动力学特性非常重要。

斯特方程的使用条件是在标准状况下(1mol/L浓度、298K温度)时,或者已知标准电极电势的情况下。

如果不在标准条件下,我们的计算结果可能会有一些误差。

斯特方程的推导是基于自由能的变化(∆G)与电势差(E)之间的关系。

根据热力学理论,自由能变化可以用反应物和产物的摩尔浓度来表示。

∆G = ∆G0 + RT ln(Q)其中,∆G0 是标准反应的自由能变化,如果反应物和产物的摩尔浓度均为1mol/L,∆G0 = 0。

通过代入斯特方程,我们可以得到斯特方程的形式。

在实际应用斯特方程时,我们需要知道反应物的摩尔数、反应物的浓度和反应物的反应系数。

这些数据通常可以通过实验测量或计算得到。

斯特方程在电化学研究和工业生产中具有广泛的应用。

通过该方程,我们可以了解到电势随浓度变化的关系,从而更好地控制和调节电化学反应。

重铬酸钾条件电极电位计算摘要:一、重铬酸钾条件电极电位计算的基本原理二、重铬酸钾条件电极电位计算的步骤和方法三、影响重铬酸钾条件电极电位计算的因素四、提高重铬酸钾条件电极电位计算精度的方法五、实际应用案例及分析正文:重铬酸钾条件电极电位计算是在电化学领域中常见的一种计算方法。

它主要用于评估电化学反应在特定条件下的电位值,从而为电化学研究和实际应用提供重要依据。

本文将详细介绍重铬酸钾条件电极电位计算的基本原理、步骤和方法,以及影响计算精度的因素和提高计算精度的方法。

一、重铬酸钾条件电极电位计算的基本原理重铬酸钾条件电极电位计算是基于能斯特方程(Nernst Equation)进行的。

能斯特方程描述了电化学反应中电位与反应物浓度之间的关系。

在特定条件下,通过测量反应物浓度的变化,可以计算出电极电位。

二、重铬酸钾条件电极电位计算的步骤和方法1.确定电化学反应:根据实际应用场景,确定需要计算的电化学反应类型,如氧化还原反应、酸碱中和反应等。

2.测量反应物浓度:在实验过程中,测量反应物在特定条件下的浓度变化。

3.绘制浓度-电位曲线:根据测量得到的反应物浓度和电极电位数据,绘制浓度-电位曲线。

4.应用能斯特方程:根据浓度-电位曲线,应用能斯特方程计算重铬酸钾条件电极电位。

5.验证计算结果:通过实验数据和计算结果的对比,验证计算方法的准确性和可靠性。

三、影响重铬酸钾条件电极电位计算的因素1.反应物浓度:反应物浓度的变化会影响电极电位的计算结果。

2.温度:温度对电极电位的计算有显著影响,通常采用25℃作为标准温度。

3.离子强度:离子强度会影响电极表面的电荷分布,进而影响电位计算结果。

4.电极材料:电极材料的性质和状态对电位计算结果有重要影响。

四、提高重铬酸钾条件电极电位计算精度的方法1.选用高精度仪器和试剂,确保实验数据的准确性。

2.优化实验条件,降低实验误差。

3.采用多种计算方法相互验证,提高计算结果的可靠性。

电极电势的能斯特方程公式电极电势是电化学中一个重要的概念,用于描述电化学反应过程中电极的电势变化。

能斯特方程是描述电极电势与溶液中物种浓度之间关系的重要方程。

本文将介绍电极电势的概念,并详细解释能斯特方程的含义和应用。

一、电极电势的概念电极电势是指电极与溶液中参与反应的物种之间的电势差。

在电化学反应中,电极是物质与电解质相互作用产生电荷转移的界面。

在这个界面上,电子和离子之间发生氧化还原反应,从而产生电势差。

电极电势的大小反映了电极的氧化还原能力,也可以用来预测电化学反应的进行方向。

二、能斯特方程的含义能斯特方程是由瑞士化学家哈贝·能斯特于1893年提出的,用于描述电极电势与溶液中电子和离子浓度之间的关系。

能斯特方程的一般形式为:E = E0 - (RT/nF) * ln(Q)其中,E为电极电势,E0为标准电极电势,R为气体常数,T为温度,n为电子转移数,F为法拉第常数,Q为反应物质的活度积。

三、能斯特方程的应用能斯特方程可以用来预测电化学反应的进行方向和电极电势的大小。

通过测量电极电势和溶液中物种浓度的变化,可以借助能斯特方程计算出电极电势的数值。

这对于电化学分析、电池设计和电催化等领域具有重要意义。

1. 电化学分析在电化学分析中,通过测量电极电势的变化,可以确定溶液中物种的浓度。

根据能斯特方程,电极电势与物种浓度之间存在着一定的关系,通过测量电极电势的变化,可以计算出待测物质的浓度。

2. 电池设计在电池中,电极电势是电池输出电压的重要参数。

能斯特方程可以用来预测电极电势的大小,从而帮助设计和优化电池的性能。

通过调整反应物质的浓度和温度等条件,可以控制电极电势的大小,从而提高电池的能量转换效率。

3. 电催化电催化是利用电化学方法促进化学反应的过程。

电极电势在电催化中起着关键作用,可以调控反应的速率和选择性。

能斯特方程可以用来描述电极电势与反应物浓度之间的关系,通过调节电极电势,可以实现对电催化反应的控制。