高中化学 分散系及其分类

- 格式:ppt

- 大小:3.96 MB

- 文档页数:8

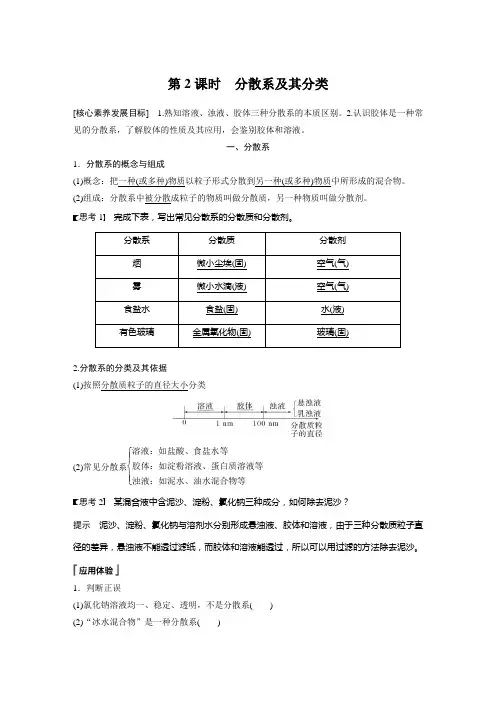

第2课时 分散系及其分类[核心素养发展目标] 1.熟知溶液、浊液、胶体三种分散系的本质区别。

2.认识胶体是一种常见的分散系,了解胶体的性质及其应用,会鉴别胶体和溶液。

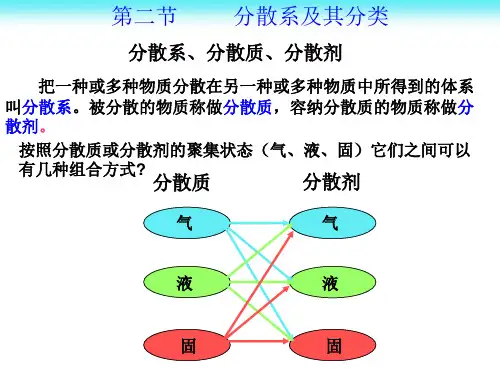

一、分散系1.分散系的概念与组成(1)概念:把一种(或多种)物质以粒子形式分散到另一种(或多种)物质中所形成的混合物。

(2)组成:分散系中被分散成粒子的物质叫做分散质,另一种物质叫做分散剂。

思考1 完成下表,写出常见分散系的分散质和分散剂。

分散系分散质 分散剂 烟微小尘埃(固) 空气(气) 雾微小水滴(液) 空气(气) 食盐水食盐(固) 水(液) 有色玻璃金属氧化物(固) 玻璃(固)2.分散系的分类及其依据(1)按照分散质粒子的直径大小分类(2)常见分散系⎩⎪⎨⎪⎧ 溶液:如盐酸、食盐水等胶体:如淀粉溶液、蛋白质溶液等浊液:如泥水、油水混合物等思考2 某混合液中含泥沙、淀粉、氯化钠三种成分,如何除去泥沙?提示 泥沙、淀粉、氯化钠与溶剂水分别形成悬浊液、胶体和溶液,由于三种分散质粒子直径的差异,悬浊液不能透过滤纸,而胶体和溶液能透过,所以可以用过滤的方法除去泥沙。

1.判断正误(1)氯化钠溶液均一、稳定、透明,不是分散系( )(2)“冰水混合物”是一种分散系( )(3)分散系有的是纯净物,有的是混合物( )(4)分散系可以是固态、液态或气态( )(5)油水混合物属于乳浊液( )答案 (1)× (2)× (3)× (4)√ (5)√2.溶液、胶体和浊液三种分散系的本质区别是( )A .是否是大量分子或离子的集合体B .是否能通过滤纸C .分散质粒子直径的大小D .是否均一、透明、稳定答案 C解析 溶液、胶体和浊液三种分散系的本质区别在于分散质粒子直径的大小。

二、胶体1.胶体的树状分类思考1 (1)Fe(OH)3胶体中的分散质粒子与淀粉溶液中分散质粒子在组成上有什么区别? 提示 Fe(OH)3胶体中的分散质粒子是Fe(OH)3集合体,而淀粉胶体中一个淀粉分子就是一个分散质粒子。

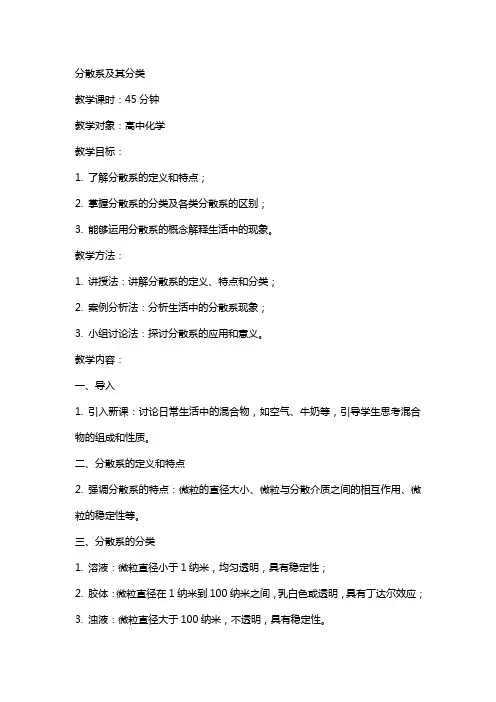

分散系及其分类教学课时:45分钟教学对象:高中化学教学目标:1. 了解分散系的定义和特点;2. 掌握分散系的分类及各类分散系的区别;3. 能够运用分散系的概念解释生活中的现象。

教学方法:1. 讲授法:讲解分散系的定义、特点和分类;2. 案例分析法:分析生活中的分散系现象;3. 小组讨论法:探讨分散系的应用和意义。

教学内容:一、导入1. 引入新课:讨论日常生活中的混合物,如空气、牛奶等,引导学生思考混合物的组成和性质。

二、分散系的定义和特点2. 强调分散系的特点:微粒的直径大小、微粒与分散介质之间的相互作用、微粒的稳定性等。

三、分散系的分类1. 溶液:微粒直径小于1纳米,均匀透明,具有稳定性;2. 胶体:微粒直径在1纳米到100纳米之间,乳白色或透明,具有丁达尔效应;3. 浊液:微粒直径大于100纳米,不透明,具有稳定性。

四、各类分散系的区别1. 溶液与胶体的区别:微粒直径大小、丁达尔效应、稳定性等;2. 胶体与浊液的区别:微粒直径大小、透明度、稳定性等。

五、生活中的分散系现象1. 空气:讨论空气的组成和性质,解释空气是一种分散系;2. 牛奶:分析牛奶的组成和性质,探讨牛奶作为一种胶体的特点。

教学评估:1. 课堂提问:检查学生对分散系的定义和特点的理解;2. 小组讨论:评估学生对分散系分类和应用的掌握程度;3. 课后作业:布置相关习题,巩固学生对分散系的知识。

教学资源:1. PPT课件:展示分散系的定义、特点、分类及应用;2. 教学案例:提供生活中的分散系现象进行分析;3. 习题集:供学生课后巩固知识。

教学反思:本节课通过讨论日常生活中的混合物,引导学生思考混合物的组成和性质,进而引入分散系的概念。

通过讲解分散系的定义、特点和分类,使学生了解分散系的本质特征和各类分散系的区别。

通过案例分析和生活实例,使学生掌握分散系的应用和意义。

通过小组讨论和课后作业,巩固学生对分散系的知识。

整个教学过程中,注重启发学生思考,培养学生的分析能力和应用能力。

高一化学《分散系及其分类》说课稿一、说教材《分散系及其分类》是高中化学必修1其次章第一节的内容,主要包括了简洁分类法及其应用和分散系及其分类两部分内容。

本节内容分为两个课时进行授课,在简洁分类法及其应用的第一课中呈现了常见分类方法和常见化学物质的分类,本节内容是学习了化学试验的方法和物质的分类内容的基础上对二者联合应用学问的学习。

同时本节的内容生活性很强,学习了本节内容可以拉近化学与生活实际的距离,关心同学理解和应用学问,并用化学方法和学问解决生活实际问题。

【过渡】接下来说一说我所面对的同学。

二、说学情同学在学校化学学习中已经学习了溶液和浊液的性质,学会了二者的鉴别方法,但并没用涉及到胶体的相关学问。

同时同学在第一章已经学习了化学试验的方法和物质的分类,若能将前面的学习方法和学问应用到本节课中,那么对于把握新的学问也轻松许多,同时同学学会了这种学习的方法,为以后的学问的牵引应有供应了学习的方式。

【过渡】结合对教材分析和学情分析,我制定了如下教学目标:三、说教学目标【学问与技能目标】知道分散系的定义及其分类;熟悉胶体的性质和应用,能用物质的分散系的概念解释一些实际问题。

【过程与方法目标】学会用试验、观看、沟通等多种方法猎取信息,并运用比较、分类等方法对所猎取信息进行加工,归纳总结出新学问。

【情感看法与价值观目标】通过试验探究激发同学学习化学的爱好和情感,培育同学认真观看、仔细思索、严谨求实、勇于创新实践的科学精神;通过联系生活实际,培育同学勤于在生活中思索问题,从生活中学习化学的乐趣。

四、说教学重难点基于以上对教材、学情以及教学目标确实立我将本节课的重难点确定如下:【重点】胶体的重要性质和应用;fe(oH)3胶体的制备试验。

【难点】胶体的重要性质和应用;fe(oH)3胶体的制备试验。

【过渡】根基新课标提倡的同学观及老师观,为了敬重同学的学习主体地位以及老师教学的主导地位我将本节课的教育教学方法做了如下设计:五、说教学方法依据本节课的内容及同学的实际水平,我主要实行试验探究,多媒体帮助,小组商量等多种教学进行教学已完成教学目标的要求。

第一章物质及其变化第一节知识点二分散系及其分类1.分散系:一种物质(或几种物质)以粒子形式分散到另一种物质里所形成的混合物,统称为分散系。

2.分散质:分散系中分散成粒子的物质。

3.分散剂:分散质分散在其中的物质。

4、分散系的分类:当分散剂是水或其他液体时,如果按照分散质粒子的大小来分类,可以把分散系分为:溶液、胶体和浊液。

分散质粒子直径小于1nm的分散系叫溶液,在1nm -100nm之间的分散系称为胶体,而分散质粒子直径大于100nm的分散系叫做浊液。

-溶液分散质]八班万「心粒子胶体:分子胶体…,、—分散系>胶体> 4分散剂」:气溶胶;液溶胶;固溶狡、心户1悬浊液―浊液f[乳浊液注意:三种分散系的本质区别:分散质粒子的大小不同。

【习题】1.据中央电视台报道,近年来我国的一些沿江城市多次出现大雾天气,致使高速公路关闭,航班停飞,雾属于下列哪种分散系( )A.乳浊液B.溶液C.胶体D.悬浊液2.下列有关说法正确的是( )A.氯化钠溶液均一稳定透明,不是分散系B .冰水混合物是一种分散系C分散系有的是纯净物有的是混合物D.分散系都是混合物,按分散质和分散剂所处的状态,分散系的组合有9种方式3.“纳米材料”是粒子直径为1〜100 nm的材料,纳米碳就是其中的一种,若将纳米碳均匀地分散到蒸馏水中,所形成的物质( )①是溶液①是胶体①能产生丁达尔效应①能透过滤纸①不能透过滤纸①静置后,会析出黑色沉淀A. □□□B. □□□C. □□□D. □□□□4.当光束通过下列分散系:□有尘埃的空气口稀硫酸□蒸馏水口血液,能观察到丁达尔效应的是( ) A . □□B . □□C □□D . □□5.现有如下各混合物: □ 将1 g 氯化钾加入99 g 水中□ 将1 g 可溶性淀粉加入100 g 水中,搅拌均匀后煮沸 □ 将1 g 碳酸钙粉末加入100 g 水中,充分振荡 □ 将0.1 g 植物油加入10 g 水中,充分振荡混匀 □ 将96 mL 酒精与5 mL 水充分混合。

《分散系及其分类》教学设计“分散系及其分类”是高中化学必修课程中第二章第一节《物质的分类》第二课时的教学内容。

在本节课第一课时已经以纯净物的分类为例,介绍了简单分类法,本课时是在上节课的基础上以混合物的分类为例继续深人学习分类的方法。

引入胶体的制备和丁达尔效应的目的是为了说明胶体的性质与溶液、浊液有着本质的区别,仍然体现的是分类的思想。

本节只介绍了丁达尔效应。

布朗运动、电泳现象以及胶体的介稳性和胶体的聚沉只是在科学视野栏目中,并不做具体的展开。

在进行教学时,要注意把握好知识的深度和广度,在了解胶体概念与丁达尔效应的基础上,重点突出分类的方法。

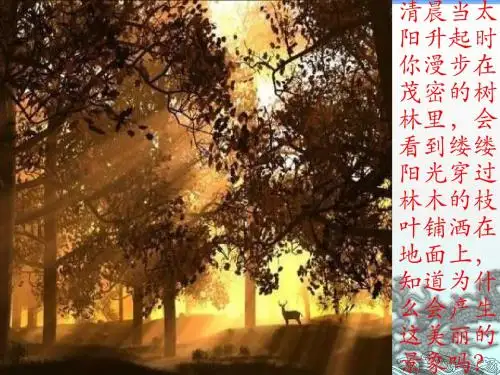

一、教学与评价目标1.教学目标(1)通过分析丁达尔现象产生的原因,教会学生从微观结构和微观原理解释宏观现象。

(2)通过设计实验分离泥水、Fe(OH)3胶体、CuSO4溶液,验证浊液、胶体、溶液的分散质粒径大小关系,提高学生实验探究水平,构建科学探究方法和步骤的模型。

(3)通过对比并分析不同浓度豆浆的实验现象,培养学生的批判性思维和科学精神。

(4)通过对比同种分散质不同聚集状态下的不同性质,让学生用动态的观点分析物质性质,从不同视角认识化学变化的多样性。

(5)通过拓展纳米科技相关知识,让学生认识到新技术、新材料在生活中的应用价值及未来广阔的应用前景,形成社会责任感。

2.评价目标(1)通过收集生活中的丁达尔现象,诊断并发展学生理论联系实际的观念和学生对生活中的化学的认知水平。

(2)通过对丁达尔现象产生原因的分析,诊断并发展学生从微观结构解释宏观现象的水平;发展学生“结构决定性质,性质决定应用”的认识。

(3)通过设计并实施浊液、胶体、溶液的分离方案,诊断并发展学生实验探究的水平。

(4)通过分析物质不同聚集状态呈现的不同性质,诊断并发展学生的问题意识、科学精神。

(5)通过课堂收获总结,发展学生对化学价值的认识水平,积淀与学科知识相关的文化底蕴。

三、教学与评价思路二、学情分析(1)知识基础:作为高一入学新生,学生相关化学知识储备不足,但在初中有基本的物理光学知识基础,为分析胶体的本质特征奠定了基础。