土地分类土地类型划分的原则

- 格式:ppt

- 大小:179.50 KB

- 文档页数:36

全国⼟地分类-三⼤类全国⼟地分类注:*指⽣态退耕以外,按照国⼟资发(1999)511号⽂件规定,在农业结构调整中将耕地调整为其他农⽤地,但未被破坏耕作层,不作为耕地减少衡量指标。

⼟地分类体系说明我国在1984年发布的《⼟地利⽤现状调查技术规程》中制定了《⼟地利⽤现状分类及含义》,在1 989 年9⽉发布的《城镇地籍调查规程》中制定了《城镇⼟地分类及含义》,这两个⼟地分类⾃发布实施以来,基本上满⾜了⼟地管理及社会经济发展的需要,具有较强的科学性和实⽤性。

但是,随着新的《⼟地管理法》的颁布实施,需要依照法律的规定,进⼀步明确农⽤地、建设⽤地和未利⽤地的范围及与⼟地分类的衔接。

同时,根据近年来市场经济的发展和⼟地使⽤制度的改⾰,尤其是⼟地有偿使⽤出及第三产业⽤地的发展,也要求对原有城市⼟地分类进⾏适当调整。

并且,随着城乡⼀体化进程的加快,科学实施全国⼟地和城乡地政统⼀管理已提到议事⽇程,实施统⼀管理的基本条件亦已基本具备,普遍要求在原有两个⼟地分类和调查成果的基础上,进⾏城乡⼟地统⼀分类,汇总出全国城乡统⼀的⼟地数据成果和其他调查成果,以利于全国城乡⼟地的统⼀管理和调查成果的扩⼤应⽤。

根据上述要求,在研究、分析两个现⾏⼟地分类基础上,修改、归并成城乡统⼀的全国⼟地分类体系。

⼀.指导思想和基本原则1.指导思想。

这次修改⼟地分类体系的指导思想是:以现有两个⼟地分类为基础,以最⼩的修改成本,最⼤限度地满⾜⼟地管理和国家社会经济发展的需求,⼜给今后的发展、修改留有⾜够空间的情况下,研究制订适应全国城乡⼟地统⼀管理需要的⼟地分类体系。

2.基本原则(1)实⽤性和科学性相结合的原则。

在尽量满⾜当前我国⼟地管理⼯作需要的情况下,维护⼟地分类的科学性,并尽可能的与其他部门的相关规定及国际惯例保持⼀致。

(2)连续性原则。

⼟地分类标准既要发展、修改,⼜要同原有体系和调查成果相衔接,尽可能⼩改、不改,也为以后的发展留有余地。

我国土地的分类标准我国土地的分类标准主要包括农用地、建设用地和林地三大类别。

其中,农用地是指用于农业生产的土地,包括耕地、园地、林地、草地等。

建设用地是指用于城镇建设、工矿企业建设、交通运输建设等的土地。

林地是指用于森林植被生长和保护的土地。

这三大类别的土地在我国的土地利用中起着至关重要的作用。

首先,农用地是我国土地利用中的重要组成部分。

农用地主要用于农业生产,是我国粮食和农产品的主要生产基地。

根据土地利用现状调查数据显示,我国农用地主要分布在东部和中部地区,其中耕地面积较大,是我国粮食生产的重要保障。

园地和林地则主要分布在西部地区,为我国果蔬和林木等特色农产品的生产提供了重要支撑。

其次,建设用地在我国城镇化进程中发挥着重要作用。

随着城市化进程的加快,建设用地需求不断增加。

在城镇化建设中,建设用地主要用于城市建设、工矿企业建设、交通运输建设等。

根据国土资源部发布的数据显示,我国建设用地主要分布在东部沿海地区和中西部的一些重要城市,如北京、上海、广州、成都等。

这些地区的建设用地需求量大,对土地资源的合理利用提出了更高的要求。

最后,林地是我国生态环境保护的重要组成部分。

林地主要分布在我国的西部和北部地区,是我国重要的生态屏障和水源涵养地。

林地的保护和合理利用对于保护生态环境、维护生态平衡具有重要意义。

近年来,我国加大了对林地资源的保护力度,大力推进退耕还林、草原生态保护等工程,取得了显著的成效。

综上所述,我国土地的分类标准涵盖了农用地、建设用地和林地三大类别,它们在我国的土地利用中各司其职,发挥着重要作用。

农用地是我国粮食和农产品的主要生产基地,建设用地是城镇化建设的重要支撑,林地是生态环境保护的重要组成部分。

我们应该充分认识到土地资源的宝贵性,加强土地资源的保护和合理利用,促进经济社会的可持续发展。

土地类别划分标准土地是一个国家的重要资源,为了更好地管理和利用土地,各国和地区都会对土地进行分类。

以下是我国土地分类标准的几个主要方面:一、土地利用现状分类根据土地的利用现状和土地利用方式的不同,将土地分为一级类和二级类。

一级类包括农用地、建设用地和未利用地三类,其中农用地包括耕地、林地、草地等,建设用地包括城乡居民点、工矿、交通等用地,未利用地指目前还未利用的土地。

二级类是在一级类的基础上,对每一种用地的具体用途进行了详细的分类,例如耕地可以分为水田、旱地等。

二、土地资源分类土地资源分类是指根据土地的自然属性、社会经济条件和利用状况等因素,将土地分为不同的类型。

我国土地资源分类标准主要分为三类:农业用地、建设用地和未利用地。

其中,农业用地包括耕地、林地、草地等,建设用地包括城乡居民点、工矿、交通等用地,未利用地指目前还未利用的土地。

三、土地用途管制制度土地用途管制制度是指国家为了保护土地资源,对土地的利用进行规划和管制的一种制度。

我国实行“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策,坚持土地用途管制制度,严格控制土地的用途和开发利用,建立健全的土地管理制度。

四、土地登记制度土地登记制度是指对土地的权利人进行登记造册,并对其实施监督和管理的一种制度。

我国实行土地登记制度,主要包括土地所有权登记、使用权登记和租赁权登记等。

通过土地登记制度,可以保障土地权利人的合法权益,促进土地市场的规范和发展。

五、土地管理机构和队伍我国设立了国土资源管理部门,负责全国的土地管理和监督工作。

各级地方政府也设立了国土资源管理部门,负责本辖区的土地管理和监督工作。

同时,还加强了队伍建设,培养了一支高素质、专业化的土地管理队伍,为土地管理和监督工作提供了强有力的保障。

六、土地调查与评价为了更好地管理和利用土地,我国实行了土地调查与评价制度。

通过开展定期的土地调查工作,全面掌握全国各地的土地利用现状、自然条件和经济社会状况等信息,为国家和地方政府的决策提供科学依据。

第三次全国土地调查土地分类土地,是人类生存和发展的基础,也是国家重要的自然资源和资产。

为了全面查清土地资源利用状况,掌握真实准确的土地基础数据,我国开展了第三次全国土地调查。

而土地分类作为其中的重要环节,对于科学规划、合理利用土地资源具有至关重要的意义。

在第三次全国土地调查中,土地分类遵循着一定的原则和标准。

首先,分类具有科学性,充分考虑土地的自然和社会经济属性,依据土地的用途、利用方式和覆盖特征等进行划分。

其次,注重实用性,分类结果能够满足土地管理和社会经济发展的实际需求。

再者,保持了兼容性,与以往的土地分类体系相衔接,便于数据的对比和分析。

这次调查中的土地分类主要包括以下几大类。

一是耕地。

耕地是用于种植农作物的土地,包括水田、水浇地和旱地。

水田指用于种植水稻、莲藕等水生农作物的耕地,通常有水源保证和灌溉设施,能在正常年份实现稳产高产。

水浇地则是有水源保证和灌溉设施,在一般年景能正常灌溉的耕地。

旱地是指无灌溉设施,主要靠天然降水种植旱生农作物的耕地。

二是园地。

这是指种植以采集果、叶、根、茎、汁等为主的集约经营的多年生木本和草本作物,覆盖度大于 50%或每亩株数大于合理株数 70%的土地。

包括果园、茶园、橡胶园、其他园地等。

三是林地。

林地是指生长乔木、竹类、灌木的土地,及沿海生长红树林的土地。

包括乔木林地、竹林地、红树林地、森林沼泽、灌木林地、灌丛沼泽、其他林地等。

四是草地。

草地是指生长草本植物为主的土地,包括天然牧草地、人工牧草地和其他草地。

天然牧草地是指以天然草本植物为主,用于放牧或割草的草地;人工牧草地是指人工种植牧草的草地;其他草地是指树木郁闭度<01,表层为土质,生长草本植物为主,不用于畜牧业的草地。

五是商服用地。

比如批发零售用地、住宿餐饮用地、商务金融用地等,这些是用于商业、服务业经营活动的土地。

六是工矿仓储用地。

包括工业用地、采矿用地、仓储用地,用于工业生产、采矿以及物资存储等。

七是住宅用地。

地类认定的方法和原则

地类认定是城市规划和土地利用管理中的重要环节,它是对土地进行分类,以便更好地进

行管理和规划。

地类认定的方法和原则有多种,下面是常见的几种方法和原则:

1. 地物分类法:根据地物的类型和性质,对土地进行分类。

常见的地物分类有居住用地、商业用地、工业用地、农业用地、公共设施用地等。

2. 空间分析法:通过地理信息系统等技术手段,对土地利用分布进行空间分析,根据空间关系和相互作用,划分不同的地类区域。

3. 综合评价法:综合考虑土地的自然、经济、社会等因素,利用指标体系和评价模型,对土地进行综合评价,从而确定地类。

4. 影像解译法:通过遥感数据,对土地影像进行解译,识别和划分不同的地类。

常见的遥感解译法有目视解译法、数字解译法等。

5. 相似性原则:相似的土地具有类似的属性和特征,应当归为同一地类。

这一原则要求根据土地的相似性和相关性,划分相应的地类。

6. 差异性原则:不同的土地具有明显的差异,应当划分为不同的地类。

这一原则要求充分考虑土地的差异性和个体差异,进行细致的地类划分。

7. 可行性原则:划分的地类应当具有可操作性和可管理性,便于实施土地利用计划和管理措施。

地类认定的方法和原则需要综合考虑自然、经济、社会等多个因素,以及具体的土地利用规划目标和要求,灵活运用不同的方法和原则,确保地类划分科学合理,符合实际需求。

全国土地分类标准土地是人类赖以生存的基本资源,其重要性不言而喻。

为了更好地管理和利用土地资源,我国制定了全国土地分类标准,以便对土地进行科学分类和合理利用。

本文将对全国土地分类标准进行详细介绍,希望能为相关领域的研究和实践提供参考。

一、土地分类的目的。

全国土地分类标准的制定,旨在科学、合理地对土地进行分类,为土地资源的保护、开发和利用提供科学依据。

通过对土地的分类,可以更好地指导土地利用规划、土地整治和土地资源管理,实现土地资源的可持续利用。

二、土地分类的原则。

全国土地分类标准遵循以下原则:1. 科学性原则,分类标准应基于科学依据,充分考虑土地的地质、地貌、土壤、气候等自然因素,确保分类结果科学合理。

2. 统一性原则,分类标准应统一全国范围内的土地分类体系,便于统一管理和利用土地资源。

3. 可操作性原则,分类标准应具有一定的操作性,能够指导实际工作,为土地资源管理和利用提供可行性依据。

三、土地分类的指标。

全国土地分类标准主要包括以下指标:1. 土地利用类型,包括耕地、林地、草地、水域、城镇建设用地等。

2. 土地质量等级,根据土壤肥力、排水条件、地形地貌等因素,对土地质量进行等级划分。

3. 土地适宜利用类型,根据土地的自然条件和资源禀赋,对其适宜的利用方式进行分类。

4. 土地资源功能区划,根据土地的功能特点,划分为农业生产区、生态保护区、城镇建设区等。

四、土地分类的应用。

全国土地分类标准的应用涉及土地利用规划、土地资源管理、土地整治和生态环境保护等领域。

通过对土地的科学分类,可以指导不同类型土地的合理利用,保护农田、森林、草原等生态系统,促进土地资源的可持续利用。

五、土地分类的发展趋势。

随着社会经济的发展和土地资源的日益紧张,土地分类标准也在不断完善和发展。

未来,全国土地分类标准将更加注重生态环境保护和可持续利用,充分考虑土地资源的多功能性和综合效益,为实现绿色发展和生态文明建设提供更加科学的支撑。

一、土地的性质及分类1.土地出让一般分五类:商业用地、综合用地、住宅用地、工业用地和其他用地。

根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》,各用地出让的最高年限为:居住用地70年;工业用地50年;教育、科技、文化、卫生、体育用地50年;商业、旅游、娱乐用地40年;综合或其他用地50年.2.土地权属性质是指土地所有权和土地使用权的性质.我国实行的是土地的社会主义公有制,《土地管理法》第八条规定“城市市区的土地属于国家所有。

”“农村和城市郊区的土地,除由法律规定属于国家所有的以外,属于农民集体所有;宅基地和自留地、自留山属于农民集体所有。

”因此,我国土地所有权性质分国家土地所有权和集体土地所有权。

《土地管理法》第九条规定“国有土地和农民集体所有土地。

可依法确定给单位或者个人使用。

”这样,土地使用权的性质分为国有土地使用权和集体土地使用权.3.什么是房地产权证2000年以前,房管局是分开《房产证》及《土地使用权证》两本证给业主的,若要办理房屋的买卖或抵押,必须要两个证同时出示才可以办理上述业务。

在2000年之后,房管局就将上述的两个证合并成一个叫《房地产证》。

即《房地产证》=《房产证》+《土地使用权证》,所以如果你现在办的证件的封面是写明《房地产证》的,那么就只是一本证了。

4。

房产证的性质分为商品房和房改房。

已购公房又叫房改房拆迁房.经济适用房。

区别:商品房原是指房地产开发经营企业,经批准用于市场出售而建造的房屋。

房改房又可以叫做已购公房,是指享受国家房改优惠政策的住宅.拆迁房:拆迁安置房,是指在人民政府实施土地储备地块、非经营性公益项目建设、城市基础设施建设和军事设施建设等行政划拨用地的拆迁过程中,以确定的价格、套型面积向具有市区户籍(含从事农业职业)的被拆迁人定向销售的住宅房。

简单的说,商品房经过批准,面向大众。

房改房有优惠在里面。

拆迁房:被拆迁人定向销售的房子5.土地使用类型分为土地划拨和出让.区别:土地性质有国有划拨和国有出让两种。

国土空间规划的土地分类土地分类的含义和类型无论何种空间规划,最终都要落到土地上,国土空间规划也不例外。

合理的土地分类是国土空间规划制图的科学基础,是优化空间结构和布局的科学依据,也是制定土地用途管制的基础依据。

所谓土地分类,就是根据土地本身的差异性,按照一定的规律,将土地划分成若干个不同的类别。

“分”即鉴定、描述和命名;“类”即归类,按一定秩序排列类群。

其分类单位从区域土地个体单位所具有的相似属性中归纳出来,具有抽象性和概括性。

分类单位级别愈低,同一类型的共同性或相似性则愈多,级别愈高则共同性减少。

国内外有关学者,对于如何进行土地分类尚未形成共识,在方法论层面上还存在着一定的分歧。

在分类系统的建立上,由于应用目的不同,形成了不同的分类系统,主要有以下五大类型:1)土地自然分类。

主要根据土地自然属性的相似性和差异性,以气候、地貌、水文、土壤、植被为具体标志,揭示土地类型的分异和演替规律,遵循土地构成要素的自然规律,划分土地类型。

例如《中国1100万土地类型图制图规范》,首先按照水热条件的组合差异,将全国分为12个土地纲。

在其下共分两级,各省根据需要可以采用三级续分。

第一级称为土地类,是土地类型分类的高级单位,主要根据大(中)地貌类型的差异划分,山地以垂直自然带划分;第二级称为土地型,主要是依据植被亚型或群系组、土壤亚类划分。

全国共分出土地类115种,土地型872种。

2)土地利用分类。

从土地利用现状出发,根据土地利用的地域分异规律、土地用途、土地利用方式等,按照一定的层次等级体系划分为若干不同的土地利用类别。

土地利用类型是土地用途、利用方式、经营特点和土地覆盖特征相对一致的地域单元。

例如2017年《GB/T21010-2017 土地利用现状分类》,将全国土地利用分为12个一级类,73个二级类。

12个一级类分别是:耕地、园地、林地、草地、商服用地、工矿仓储用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地、特殊用地、交通运输用地、水域及水利设施用地、其他用地。

土地的分类(总结5篇)土地的分类总结(一):一、土地分类介绍土地分类有利于土地开发管理和城市规划编制,也是最重要的工作方法和依据之一。

土地分类服务于城市规划,具有很强的目的性,对于城市不一样规划目的,土地分类中会划分不一样的标准。

在法律上,中国土地分类主要按土地的用途和利益性质两个标准进行划分,具体如下:土地分类是土地科学的重要资料和基本任务之一,也是针对于此刻农村地区开展土地流转的时候,有利进行土地资源评价、土地资产评估和土地利用规划做的前期工作。

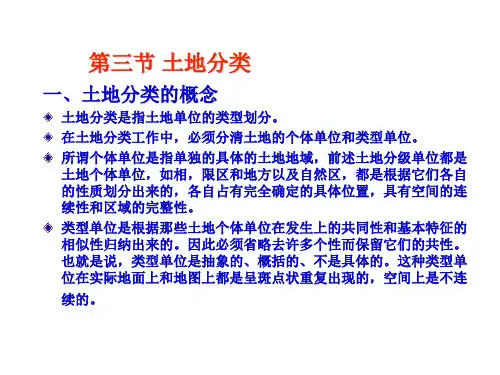

土地分类指的是土地类型的划分。

1.按照依土地利益性质分类:土地能够分为公益性用地和经营性用地。

2.按照用途进行土地分类:能够分为农用地、建设用地和未利用土地。

二、国家土地分类标准1.耕地土地分类主要有水田、水浇地、旱地。

2.园地土地分类主要有果园、茶园、橡胶园、其它园地。

3.林地土地分类主要有乔木林地、竹林地、红树林地、森林沼泽、灌木林地、灌丛沼泽、其他林地。

4.草地土地分类主要有天然牧草地、沼泽草地、人工牧草地、其他草地。

5.商服用地分类主要有零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地、娱乐用地、其他商服用地。

6.工矿仓储主要有工业用地、采矿用地、盐田、仓储业用地。

7.住宅用地主要有城镇住宅用地、农村宅基地。

8.公共管理与公共服务性用地主要有机关团体用地、新闻出版用地、教育用地、科研用地、医疗卫生用地、社会福利用地、文化设施用地、体育用地、公共设施用地、公园与绿地。

9.特殊用地主要有军事设施用地、使领馆用地、监教场所用地、宗教用地、殡葬用地、风景名胜设施用地。

10.交通运输用地主要有铁路用地、轨道交通用地、公路用地、城镇村道路用地、交通服务场站用地、农村道路、机场用地、海口码头用地、管道运输用地。

11.水域及水利设施用地主要有河流水面、湖泊水面、水库水面、坑塘水面、海滩涂、内陆滩涂、沟渠、沼泽地、水工建筑用地、冰川及永久积雪。

12.其他土地主要有空闲地、设施农用地、田坎、盐碱地、沙地、裸土地、裸岩石(砾)地。

土地分类土地类型划分的原则土地分类是指按照一定的原则,将土地划分为不同的类型,以便于管理和利用。

土地分类的原则可以从多个角度来进行划分,如土地权属、土地用途、土地质量等。

下面将从土地用途、土地质量以及土地权属方面来介绍土地分类的原则。

首先,土地分类可以根据土地的用途来进行划分。

土地的用途直接关系到土地的利用方式和目标。

按照土地的主要利用功能,可以将土地分为农用地、建设用地和未利用地三类。

农用地主要用于农业生产,包括耕地、园地、林地等。

建设用地主要用于城市和农村建设,包括居住用地、工业用地、商业用地等。

未利用地指的是没有被有效利用的土地,包括荒地、滩涂、沙漠等。

土地的分类可以根据不同地区和需要进行细分,以适应各种土地利用需求。

其次,土地分类还可以根据土地的质量状况来进行划分。

土地质量是指土地的肥力、水分状况、土层结构等。

根据土地的质量,可以将土地分为优质土地、中质土地和劣质土地三类。

优质土地一般指土壤肥沃,水源充足的土地,适合农业生产和植被生长。

中质土地指的是土地质量一般,可以用于农业生产和建设利用。

劣质土地指的是土地质量较差,肥力低,水分状况不好,不适合农业生产和建设利用。

土地的分类可以有助于科学合理地进行土地利用规划,保护和合理利用土地资源。

最后,土地分类还可以根据土地的权属来进行划分。

土地权属是指土地的所有权以及土地利用权和经营权的归属。

按照土地的权属关系,可以将土地分为国有土地、集体土地和私有土地三类。

国有土地是指由国家所有和管理的土地,主要用于公益事业、国防建设和集中开发利用。

集体土地是指由农民集体所有和管理的土地,主要用于农业生产和农村建设。

私有土地是指由个人或组织所有和管理的土地,主要用于工商业、住宅和个体农业等。

土地的分类可以有助于明确土地的所有权和利用权,促进土地资源的合理配置和有效管理。

综上所述,土地分类主要依据土地用途、土地质量以及土地权属等原则来进行划分。

这些原则有助于科学合理地进行土地利用规划,保护和合理利用土地资源,提高土地的利用效益和资源利用效率。

土地类型的发生法一、引言土地类型的发生法是研究土地类型的形成和演变规律的科学方法。

土地作为人类生存和发展的基础资源,其类型的划分对土地管理、农业规划和环境保护等方面具有重要意义。

本文将深入探讨土地类型的发生法,包括其概念、分类原则、方法和应用,并结合实际案例展开详细分析。

二、土地类型的概念土地类型是根据土地的自然和人文特征将土地划分为不同的类别或类型。

土地类型的划分主要考虑土地的成因、演化过程、地貌、土层、土壤、气候、植被、水文等因素。

通过对这些要素的综合分析,可以将土地划分为不同的类型,以便更好地认识和利用土地资源。

三、土地类型的分类原则1.自然要素原则自然要素是土地类型划分的基础,包括地貌、土层、土壤、气候、植被、水文等要素。

按照自然要素原则,可以将土地划分为山地、丘陵、平原、湖泊、盆地等类型。

2.土地利用功能原则土地利用功能是土地类型划分的重要依据,包括农田、林地、牧地、城市用地、工业用地、交通用地等。

按照土地利用功能原则,可以将土地划分为耕地、林地、草地、建设用地等类型。

3.土地生产潜力原则土地的生产潜力是衡量土地质量的重要指标,包括土壤质量、水资源、光照条件、气候适宜度等。

按照土地生产潜力原则,可以将土地划分为高产区、中产区、低产区等类型。

4.土地生态系统原则土地生态系统的稳定性和生态功能对土地类型划分具有重要影响。

按照土地生态系统原则,可以将土地划分为自然保护区、湿地保护区、生态绿地、生态农业区等类型。

四、土地类型的划分方法1.综合评价法综合评价法是将多种指标进行综合比较和评价,得出土地类型的方法。

常用的综合评价方法有层次分析法、模糊综合评价法、加权综合评价法等。

这些方法可以量化不同指标的重要性,并确定各因素在土地类型划分中的权重。

2.统计分析法统计分析法是通过对大量土地样本数据的分析,找出土地类型间的差异和规律。

常用的统计分析方法有聚类分析、判别分析、回归分析等。

这些方法可以基于大样本数据,确定土地类型间的界限和区别。

土地利用现状分类土地利用是人类根据自身需要和土地的特性,对土地资源进行的多种形式的利用。

土地利用现状是土地资源的自然属性和经济特性的深刻反映。

土地利用划分具有如下特点:是在自然、经济和技术条件的综合影响下,经过人类的劳动所形成的产物。

在一定的空间分布上服从社会经济条件,因此,它们在地域分布上不一定连成片。

种类、数量、分布是随着社会经济技术条件的进步而变化的。

.土地分类方法土地分类是国家为掌握土地资源现状、制定土地政策、合理利用土地的重要基础工作之一。

土地分类由于目的不同,有着显著的差异,形成不同的土地分类系统。

1.土地自然分类系统:指主要依据土地的自然属性的相同性和差异性对土地进行分类。

一般按地貌、土壤、植被为具体标志进行分类。

其目的是揭示土地类型的分异和演替规律,遵循土地构成要素的自然规律,最正确、最有效地挖掘土地生产力。

2.土地评价分类系统:指主要依据一些评价指标的相同性和差异性对土地进行分类。

一般按土地生产力水平、土地质量、土地生产潜力、土地适宜性等为具体标志进行分类。

也称为土地的经济特性分类。

其分类的主要依据是土地的自然属性和社会经济属性,其目的是为开展土地条件调查和适宜性调查服务,为实现土地资源最正确配置服务。

3.土地综合分类系统:指主要依据土地的自然特性和社会经济特性、管理特性及其他因素对土地进行综合分类。

土地利用分类是土地综合分类主要形式。

土地利用分类一般按土地利用现状的土地覆盖特征、土地利用方式、土地用途、土地经营特点、土地利用效果等为具体标志进行分类。

其目的是了解土地利用现状,反映国家各项管理措施的执行情况和效果,为国家和地区宏观管理和调控服务。

在这三种分类中,土地利用分类即土地综合分类是在土地资源管理中应用最广、全覆盖的基础分类。

掌握土地利用现状是国家制定国民经济计划和有关政策,发挥土地资源在经济社会发展中的宏观调控作用,加强土地管理,合理利用土地资源,切实保护耕地的重要基础。