感染性疾病科猩红热诊疗常规

- 格式:docx

- 大小:12.13 KB

- 文档页数:2

猩红热的诊断提示及治疗措施猩红热(scarletfever)是由A组B型链球菌引起的急性呼吸道传染病,主要病理变化是咽部黏膜炎性变、病原菌红疹毒素引起的毒血症和皮疹,临床特征有发热、咽峡炎、全身弥漫性红疹、片状脱屑,少数患者恢复期出现变态反应性心、肾、关节损害。

【诊断提示】1.流行病学儿童发病率高,冬春季明显多于夏秋季,病前有猩红热患者接触史。

2.临床表现潜伏期1~7d(平均2~3d)。

临床可有以下几种类型。

(1)普通型:起病急,发热、畏寒,有寒战,体温多在39℃左右。

可伴头痛、头晕,小儿多有恶心和呕吐。

同时出现咽痛,咽部及扁桃体明显充血、肿大,扁桃体腺窝处可有点片状脓性分泌物,甚至可呈大片假膜状。

舌被白苔,乳头红肿并突出于白苔之外称为草莓舌,2d后白苔开始脱落,舌面光滑呈肉红色,乳头仍然突起称为杨梅舌。

颈及颌下淋巴结肿大并有压痛。

患者发热后多在第2日出疹,从耳后及颈部开始,很快扩展到躯干及四肢。

在全身皮肤弥漫性潮红基础上,散布着与毛囊一致的针尖大小密集而均匀的充血性丘疹,压之褪色,去压后又复现。

皮疹多为斑疹,也可稍隆起成丘疹,因与毛囊一致,故称"鸡皮样"疹。

皮肤皱褶处,皮疹密集并伴有皮下出血,形成紫红色线条,称帕氏线。

面部潮红,可有少量皮疹,口周苍白圈。

48h内出疹达高峰,然后依出疹时间顺序2~3d内消退,1周后呈片状脱皮。

脱皮可持续1~2周。

(2)脓毒型猩红热:高热40℃以上,咽部和扁桃体明显充血和水肿,可有溃疡形成,常形成大片脓性假膜。

病原菌侵犯附近组织引起化脓性中耳炎、乳突炎、鼻窦炎、颈部淋巴结炎及颈部软组织炎,可出现败血症休克。

(3)中毒型猩红热:本型患者毒血症症状明显,高热达40℃以上,并可出现程度不同的意识障碍,皮疹多为出血性皮疹,可很快出现血压下降及中毒性休克,休克发生后皮疹褪色或隐约可见。

(4)外科型及产科型猩红热:细菌经损伤的皮肤或产道侵入,故无咽峡炎表现。

猩红热的诊断标准

猩红热(Scarlet fever)是由链球菌感染引起的急性传染病,

其主要症状包括高热、咽喉痛、红疹等。

以下是猩红热的诊断标准:

1. 突发的高热:患者体温通常在38.3摄氏度以上。

2. 咽喉痛:患者常常感到咽喉疼痛,可能伴有食欲不振、咳嗽和咽部充血。

3. 红疹:猩红热的典型特征之一是皮肤上的红色皮疹,常从颈部开始,然后扩散到身体其他部位。

疹子触摸时具有细砂纸般的质地,患者面部和躯干部位的皮肤可能在疹子周围保持苍白。

4. “草莓舌”:患者的舌头表面可能呈现出红色,并有疱疹般的小溃疡,与舌头的正常粉红色相比,这被形容为“草莓舌”。

5. 皮肤脱屑:猩红热的恢复阶段,通常会出现皮肤脱屑,特别是在腿部和足部。

为了确诊猩红热,医生通常会根据上述症状进行体格检查和临床评估。

此外,医生还可能会进行相关实验室检查,如咽拭子或喉咙培养,以便确认链球菌的存在。

重要提示:这里提供的信息仅供参考,如果您怀疑自己或他人可能患有猩红热,请立即就医并咨询专业医生的意见。

猩红热的诊断标准猩红热是一种常见的传染病,主要感染儿童,病情严重时也可感染成年人。

它是由A组链球菌引起的急性呼吸道传染病,病菌通过飞沫传播,在流行季节特别容易传播。

猩红热的诊断标准包括症状、体征以及实验室检查。

猩红热的常见症状包括高热、喉咙痛以及皮疹。

病程以突发高热为首发症状,热度可达39-40℃,并伴有明显的不适、乏力和食欲不振。

喉咙痛是猩红热非常典型的症状,患者咽喉部有灼热感,疼痛不适,可引起咳嗽和吞咽困难。

此外,猩红热还会出现一个典型的皮疹,一般在发热的第2-3天开始出现。

皮疹呈现红色,起初在颈部和腋窝处出现,逐渐扩展到胸部和四肢,但脸部通常不受影响。

猩红热的体征也有助于诊断。

患者在咽峡部有明显的充血和充血杂质覆盖,咽峡部变得明显红肿,并伴有扁桃体肿大和有脓性分泌物。

舌苔在疾病早期常常呈现白色,后期则变为黄色脱落,露出红色舌面,这是猩红热独特的体征之一。

此外,颈部淋巴结也会肿大并变得明显压痛。

实验室检查对于猩红热的诊断非常重要。

咽拭子或尿液培养可以检测到引起猩红热的A组链球菌。

但这种方法需要在疾病早期收集样本并进行培养,以便及时确认病原体。

另外,腰椎穿刺也有助于确诊猩红热,通过检查脑脊液中的白细胞数、细胞分类及蛋白质含量来评估是否发生并发症。

在确诊猩红热时还需要排除其他类似症状的疾病,如病毒性咽峡炎、咽峡变异链球菌感染以及风疹等。

为了排除其他疾病的可能性,医生还会了解患者的病史,询问是否接触过其他有类似症状的病患。

此外,医生还可能要求进行一些血液检查,如血常规、C反应蛋白以及红细胞沉降率等。

总的来说,猩红热的诊断主要依据症状、体征以及实验室检查结果。

在临床实践中,医生会综合考虑这些信息来确定诊断并采取相应的治疗措施。

及早诊断和治疗猩红热对于防止疾病传播以及预防并发症的发生非常重要,因此及时就医对于疑似患有猩红热的人群来说是非常重要的。

猩红热诊疗指南【概述】猩红热(scarlet fever)是由产生红疹毒素的A组乙型溶血性链球菌所引起的急性呼吸道传染病,也是一种常见的出疹性疾病。

其临床特征有:发热、咽峡炎、全身弥漫性鲜红色皮疹、疹退后有明显脱屑或片状脱皮,少数病儿在发病2~3周后可发生急性风湿热、肾小球肾炎等并发症。

患者与带菌者为传染源,主要通过空气飞沫直接传播。

全年均有发病,而以冬、春季多见,5~15岁儿童发病最高。

目前由于广谱抗生素使用,尤其是青霉素的应用,重型病例比较少,而轻型病例增多。

【病史要点】1.有无猩红热接触史、过去有无猩红热病史。

2.近期用药史,有无外伤、皮肤感染史。

3.全身中毒症状发热的热程、热型;有无畏寒、寒颤、头痛、咽痛等伴随症状及其程度。

4.皮疹发生、发展过程,发热与皮疹的关系、出疹顺序、蔓延范围。

【体检要点】1.咽峡炎表现咽、扁桃体充血、肿大情况,有无脓。

)颜色、范围、剥离难易(性分泌物及其特点.2.皮疹的特点(皮肤弥漫性发红,其上有粟粒疹,疹间无正常皮肤)、分布,有无贫血划痕征、环口苍白圈、帕氏线、杨梅舌等特殊体征存在。

恢复期有无脱皮。

3.注意并发症的体征如化脓性脑膜炎、败血症、中毒性心肌炎、中毒性肝炎、中毒性脑病或感染性休克。

【辅助检查】1.血常规白细胞总数及中性比例增高,胞浆中可有中毒颗粒。

2.咽拭子培养入院后应常规送检。

有A组乙型溶血性链球菌生长。

3.特殊检查疑有并发症时可做相应检查如血培养、心电图等。

【诊断要点及鉴别诊断】1.诊断要点1)发热、咽痛和扁桃体充血、肿大,有的有脓性分泌物,发热24小时内出疹,24小时内皮疹出齐,皮肤弥漫性发红,其上有粟粒疹,疹间无正常皮肤,可有贫血划痕征、环口苍白圈、帕氏线、杨梅舌等特殊体征,退疹后有糠麸样或片状脱皮。

重型患儿高热,皮疹密集,甚至为出血性皮疹,全身中毒症状重。

外科型猩红热患儿有皮肤化脓性病变,全身症状轻,常无咽部症状,侵入部位周围最先出现皮疹且较明显。

本菌在体外得生命力较强,但对热及干燥得抵抗力较弱,60 °C 30min即被杀死。

对青霉素敏感,对四环素、磺胺、氯零素等耐药逐年上升,但在痰与脓液中可以生存数周。

四、流行病学(一)传染源主要就是病人与带菌者。

猩红热自发病询1天到出疹期传染性就是罠强得。

(二)传播途径主要就是通过空气飞沫传播,也可以由被污染得食物、食具、书籍等间接传播,但间接传播比较少见。

偶尔可以细苗侵入创伤皮肤、产道引起“外科型”或“产科型”得猩红热, 这就是比较特殊得一种猩红热得类型。

(三)人群易感性普遍易感。

五、流行特征(一)流行地区徑红热主要流行于温带,热带与寒带较少见。

我国北方地区比南方少。

(二)流行季节全年都可以发病,以冬春季发病最为多见。

(三)年龄5〜15岁好发,V 1岁或〉50岁较少见。

(四)流行菌型与病情变迁由于近年流行葡型得改变,有病请也出现了变迁,病情有日越缓与得倾向,轻型病例增多,中毒型少见,病死率显著下降。

六、发病机理与病生理改变(-)感染性(化脓性)病变当链球菌借助脂壁酸粘附于人得黏膜上皮细胞,进入组织引起炎症,细菌通过M蛋白被保护是来,不容易被巨噬细胞呑噬,在透明质酸晦、链激酶及溶血素得作用下,使炎症扩散, 引起组织得坏死。

细菌由咽峡部侵入后,引起咽峡部、扁桃体炎症,并由局部蔓延或经淋巴管侵入临近纽织、器官而扩散,引起扁桃体周囤脓肿、鼻窦炎.中耳炎、乳究炎、颈淋巴结炎、蜂窝组织炎等。

也可通过血行播散引起败血症。

(二)中毒性病变病毒可以分泌很多毒素,如红疹毒素及其她产扬,红疹毒素及其她产物经咽部丰富得血管进入血流,引是发热、头痛、食欲不振、咽痛等毒血症状。

红疹毒素使皮肤与黏膜血管弥漫性充血、真皮层充血水肿、上皮细胞增生,白细胞浸润以毛建周围最明显,形成典型猩红热样皮疹。

严重者血液渗出,形成出血性皮疹。

这就是皮肤得改变。

肝、脾.淋巴组织等有充血、水肿、变性与单核细胞浸润。

并发心、肾疾病时,心肌可有浑浊肿胀及变性,重者可坏死。

猩红热的诊断及鉴别诊断猩红热是一种由链球菌感染引起的急性传染病。

它主要通过飞沫传播,并且在幼儿园和学校等人口密集的场所更容易传播。

病症通常在感染后的2-5天内开始出现,包括高热、咽喉痛、颈部淋巴结肿大等。

此外,病患往往有猩红色或深红色的皮疹,通常首先在颈部和胸部出现,然后逐渐扩散到全身。

诊断猩红热的方法猩红热的诊断主要基于医生的临床判断,包括症状和体征检查。

这些诊断方法包括:1. 病史医生需了解病人的既往病史,特别是对于是否感染了链球菌或曾经患有猩红热等病情有所了解。

2. 全身症状医生会检查病人是否出现了发热、头疼、乏力、食欲下降等全身症状。

3. 咽部检查医生会检查病人的咽部,包括扁桃体、腺体和喉部,看是否有炎症和增生情况。

4. 皮疹病人的皮肤症状是诊断猩红热最重要的标志之一。

医生会检查病人是否有红斑、皮疹、斑丘疹或红疹,这些症状可能最早出现在颈部和胸部。

5. 血液检查医生可能会进行血液检查,确定病人的C反应蛋白、白细胞计数等指标,以帮助诊断猩红热和评估其严重程度。

鉴别诊断猩红热的症状和皮肤病变与其他很多疾病相似,因此鉴别诊断是非常重要的。

以下是一些可能需要与猩红热进行鉴别诊断的疾病:1. 荨麻疹荨麻疹是一种常见的过敏反应,可以引起皮肤瘙痒和红斑。

荨麻疹的症状和猩红热非常相似,但荨麻疹的皮疹往往更严重和更长时间,并且可能会持续几个星期甚至几个月。

2. 手足口病手足口病是一种常见的病毒感染,通常在幼儿时期出现。

它的症状包括发热、咽喉痛、口腔和手脚的红疹。

虽然手足口病和猩红热的皮疹很相似,但手足口病的皮疹主要集中在手掌、足底和口腔等腔体黏膜。

3. 风疹风疹是一种由病毒感染引起的急性疾病,主要在儿童和青年人中流行。

它的症状包括发热、身体不适、喉部痛、淋巴结肿大等。

虽然风疹也可能会出现皮疹,但风疹的皮疹往往比猩红热较轻。

4. 药物反应某些药物过敏反应会引起皮肤瘙痒和红斑,从而与猩红热的皮疹相似。

药物产生的过敏反应可能多样化,需要从患者的病史中排除这种可能性。

猩红热诊断标准及处理原则GB 15993—1995前言猩红热是由A组链球菌引起的急性呼吸道传染病,常侵犯5~15岁儿童,是儿童常见传染病之一。

少数病人在病后可出现变态反应性心、肾并发症,在一定程度上,影响儿童的身体健康。

是我国乙类的法定传染病之一。

本标准的附录A、附录B都是标准的附录;本标准的附录C是提示的附录。

本标准由中华人民共和国卫生部提出。

本标准起草单位:北京佑安医院。

本标准主要起草人:林秀玉、徐莲芝、吴昌明。

本标准由卫生部委托技术归口单位卫生部传染病监督管理办公室负责解释。

1 范围本标准规定了猩红热的诊断标准及处理原则。

本标准适用于各级医疗卫生防疫机构对猩红热的诊断和防治。

2 猩红热的诊断标准2.1 诊断原则须依据流行病学资料、症状体征及实验室检查进行综合诊断。

确诊则须依赖病原学的检查。

2.2 诊断标准2.2.1 流行病学资料当地有本病发生及流行,可在潜伏期内有与猩红热病人,或与扁桃体炎、咽峡炎、中耳炎、丹毒病人接触史。

2.2.2 症状体征2.2.2.1 普通型猩红热2.2.2.1.1 起病急骤,发热,咽峡炎,草莓舌。

2.2.2.1.2 发病1~2d内出现猩红热样皮疹,皮肤呈弥漫性充血潮红,其间有针尖大小猩红色红点疹,压之褪色,亦可呈“鸡皮疹”或“粟粒疹”。

皮肤皱褶处有密集的红点疹。

呈皮折红线(即巴氏线)。

同时有杨梅舌和口周苍白。

2~5d后皮疹消退。

疹退后皮肤有脱屑或脱皮。

2.2.2.2 轻型猩红热:发热,咽峡炎,皮疹均很轻,持续时间短,脱屑也轻。

2.2.2.3 中毒型猩红热:严重的毒血症,可出现中毒性心肌炎和感染性休克。

2.2.2.4 脓毒型猩红热:表现为严重的化脓性病变。

咽峡炎明显,可有坏死及溃疡。

咽部炎症常向周围组织蔓延,引起邻近器官组织的化脓性病灶或细菌入血循环,引起败血症及迁徒性化脓性病变。

2.2.2.5 外科或产科型猩红热:皮疹常在伤口周围首先出现且明显,然后遍及全身,常无咽峡炎。

猩红热猩红热是由溶血性链球菌引起的急性出疹性传染病,流行于冬春季节,以2〜10岁小孩为多见。

中医称为“烂喉丹痛”。

发病系外感时疫,蕴结肺胃,疫毒化火,由气入营。

上熏咽喉,致局部糜烂红肿;外透肌肤,则布发赤色皮疹;甚则内迫营血,发生神昏痉厥;病程中或病后易并发心悸、水肿、痹病等。

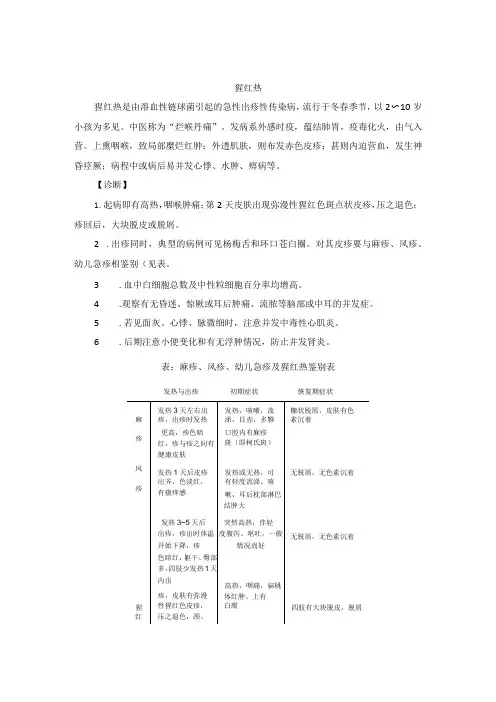

【诊断】1.起病即有高热,咽喉肿痛;第2天皮肤出现弥漫性猩红色斑点状皮疹,压之退色;疹回后,大块脱皮或脱屑。

2.出疹同时,典型的病例可见杨梅舌和环口苍白圈。

对其皮疹要与麻疹、风疹、幼儿急疹相鉴别(见表。

3.血中白细胞总数及中性粒细胞百分率均增高。

4.观察有无昏迷、惊厥或耳后肿痛、流脓等脑部或中耳的并发症。

5.若见面灰、心悸、脉微细时,注意并发中毒性心肌炎。

6.后期注意小便变化和有无浮肿情况,防止并发肾炎。

表:麻疹、风疹、幼儿急疹及猩红热鉴别表发热与出疹初期症状恢复期症状【治疗】一、辨证论治丹痛为疫历时邪,病初邪毒在表,继则化火入营,进而邪去阴伤。

1.邪在肺卫发热无汗,头痛畏寒,咽喉红肿疼痛,皮肤猩红色可见隐约皮疹,舌苔薄白或薄黄,舌质偏红,脉数有力。

治法:辛凉宣透,解毒利咽。

方药举例:银翘散加减(参见上呼吸道感染节风热感冒)。

2.毒在气营高热,烦躁不安,口干引饮,咽喉肿痛糜烂,皮疹密布,色赤如丹,甚者融合成片,舌红绛起刺,状如杨梅,脉洪数。

治法:清气凉营,泄热解毒。

方药举例:清瘟败毒饮加减。

水牛角、大青叶、生石膏各30g,玄参、知母、生地黄、牡丹皮、赤芍各IOg,桔梗5g,土牛膝根30g。

加减:热毒炽盛,加黄苓10g,黄连3go口干舌红,加鲜石斛、天花粉各IOgo咽喉肿烂,加射干、山豆根各10g。

外用锡类散或珠黄散吹喉。

腹胀便秘,舌苔黄糙,加大黄10g,玄明粉(冲人)8-10g o痉厥澹妄,参考小儿痉厥与昏迷节。

3.疹后阴伤丹痛布齐后1~2天,开始皮肤脱屑,身热渐退,咽痛糜烂亦渐减轻,出现低热、口干、食少、干咳、舌红少津等症。

猩红热诊疗指南【概述】猩红热(scarletfever)是由产生红疹毒素的A组乙型溶血性链球菌所引起的急性呼吸道传染病,也是一种常见的出疹性疾病。

其临床特征有:发热、咽峡炎、全身弥漫性鲜红色皮疹、疹退后有明显脱屑或片状脱皮,少数病儿在发病2~3周后可发生急性风湿热、肾小球肾炎等并发症。

患者与带菌者为传染源,主要通过空气飞沫直接传播。

全年均有发病,而以冬、春季多见,5~15岁儿童发病最高。

目前由于广谱抗生素使用,尤其是青霉素的应用,重型病例比较少,而轻型病例增多。

【病史要点】1.有无猩红热接触史、过去有无猩红热病史。

2.近期用药史,有无外伤、皮肤感染史。

3.全身中毒症状发热的热程、热型;有无畏寒、寒颤、头痛、咽痛等伴随症状及其程度。

4.皮疹发生、发展过程,发热与皮疹的关系、出疹顺序、蔓延范围。

【体检要点】1.咽峡炎表现咽、扁桃体充血、肿大情况,有无脓性分泌物及其特点(颜色、范围、剥离难易)。

2.皮疹的特点(皮肤弥漫性发红,其上有粟粒疹,疹间无正常皮肤)、分布,有没有贫血划痕征、环口惨白圈、帕氏线、杨梅舌等特殊体征存在。

规复期有没有脱皮。

3.留意并发症的体征如化脓性脑膜炎、败血症、中毒性心肌炎、中毒性肝炎、中毒性脑病或感染性休克。

【辅助检查】1.血常规白细胞总数及中性比例增高,胞浆中可有中毒颗粒。

2.咽拭子培养入院后应常规送检。

有A组乙型溶血性链球菌生长。

3.特殊检查疑有并发症时可做相应检查如血造就、心电图等。

【诊断要点及鉴别诊断】1.诊断要点1)发热、咽痛和扁桃体充血、肿大,有的有脓性分泌物,发热24小时内出疹,24小时内皮疹出齐,皮肤弥漫性发红,其上有粟粒疹,疹间无正常皮肤,可有贫血划痕征、环口苍白圈、帕氏线、杨梅舌等特殊体征,退疹后有糠麸样或片状脱皮。

重型患儿高热,皮疹密集,甚至为出血性皮疹,全身中毒症状重。

外科型猩红热患儿有皮肤化脓性病变,全身症状轻,常无咽部症状,侵入部位周围最先出现皮疹且较明显。

猩红热的诊疗及护理猩红热,是由溶血性链球菌引起的急性呼吸道传染病,细菌侵人人体后引起局部及全身炎症反应。

5~10岁为好发年龄,冬春季节易发病。

【主要表现】(1)病史,病前1周有与患者接触史。

(2)症状:①中毒症状。

发热,多在39℃左右,头痛、全身不适、食欲缺乏等。

②咽峡炎症状。

明显咽痛、吞咽痛。

③皮疹。

发热后第二日出疹,耳后、颈部、上胸开始,很快波及全身,2日内达高峰,2~7日退净。

(3)体征:咽部红肿,扁桃体肿大,可有脓性分泌物。

舌体大,舌乳头红肿,称草莓样舌。

全身皮肤出现针尖大小的丘疹,压之褪色。

皮肤皱褶处可见紫色线状疹。

口鼻周围充血不明显,形成“口周苍白圈”。

退疹时可呈手套或袜套状脱皮。

(4)辅助检查:血常规检验白细胞计数增多,中性粒细胞比例升高。

咽拭子或其他病灶分泌物培养可有溶血性链球菌生长。

【治疗与护理】(1)病原治疗:可用青霉素80万~160万单位/次,2~4次/日,肌内注射,7~10日为1个疗程;或青霉素400万单位/次,2次/日,静脉滴注,连用7~10日。

青霉素过敏者,可用红霉素40~50毫克/千克体重/日,7~10日为1个疗程。

(2)对症处理:高热者,适当降温;中毒症状明显者,可酌情应用糖皮质激素。

(3)中药治疗:蒲公英30克,大青叶30克,水煎服,适用于病情较轻者。

(4)护理措施:①卧床休息,保证充分供应水分及营养。

②创造良好的环境,保持室内空气清新,温度适宜。

③咽痛明显者,给予易消化、营养丰富的流质饮食,减轻吞咽疼痛,可给予草珊瑚含片1片/次,1次/2小时,含化。

④保持口腔卫生,可用氯己定(洗必泰)含漱液漱口,每日4~6次。

⑤体温较高者多饮水,发热39℃以上者可采用物理降温措施,如额部冷敷、温水擦浴,或酌情使用退热药物。

⑥患者隔离治疗10日。

【小提示】本病流行期间,应避免儿童到人员密集的公共场所活动。

●病毒性肝炎●肝炎后肝硬化●肾综合征出血热●流行性乙型脑炎●流行性腮腺炎●流行性感冒●麻疹●水痘、带状疱疹●猩红热●细菌性痢疾(简称菌痢)●霍乱●流行性脑脊髓膜炎(简称流脑)●败血症●感染性休克●手足口病诊疗指南(2013年版)●人感染H7N9禽流感诊疗方案传染病常用防治及抢救技术医院内感染的防治●抗菌药物的临床应用●肾腺皮质激素在传染病中的应用●人工肝支持系统在重症肝炎中的应用●隔离与消毒●传染病预防接种传染病常用诊疗技术●肝脏穿刺活体组织检查术●肝脏穿刺抽脓术●胸腔穿刺术●腹腔穿刺术●腰椎穿刺术●深静脉穿刺置管操作规范病毒性肝炎[诊断](一)基本要点:1.近期内出现的持续数天以上的乏力、纳差、厌油、腹胀、恶心,或伴有茶色尿等,而无法用其他原因解释者。

2.肝肿大,肝区叩痛,可伴有巩膜、皮肤黄染。

3.肝功能异常,血清ALT升高,且不能以其他原因解释者。

(二)甲、乙、丙、丁、戊型肝炎诊断要点:1,甲型肝炎:(1)发病前1个月左右(2~6周)曾接触甲肝病人,或到过甲肝流行区工作、旅行或直接来自流行区。

(2)具备基本要点1、3两条或2、3两条。

(3)血清抗- HAVlgM阳性,或急性期、恢复期双份血清抗- HAVlgG滴度呈4倍或4倍以上升高,或免疫电镜在粪便中见到27 nm甲肝病毒颗粒。

2,乙型肝炎:(l)半年内接受过血及血制品治疗,或不洁注射、针灸、穿刺、手术等,或与乙肝病人或乙肝病毒携带者有密切接触史。

婴幼儿患者其母常为HBsAg阳性者。

(2)具备基本要点l、3两条或2、3两条。

(3)血清HBsAg、HI3eAg、抗HBc – IgM.1-IBV DNA任何一项阳性者。

3.丙型肝炎:(1)半年内接受过血及血制品治疗,或有任何医疗性损伤。

(2)具备基本要点1、3两条或2、3两条。

(3)血清抗- HCV或HCV RNA阳性。

‘4.丁型肝炎:(1)必须是乙肝患者或乙肝病毒携带者。

(2)具备基本要点1、3两条或2、3两条。

儿童猩红热的诊疗方案猩红热是指由 A 组β型溶血性链球菌引起的急性出疹性传染病。

临床以发热、咽炎、杨梅舌、全身鲜红皮疹、疹退后脱皮为特征。

少数患者病后2~5周可发生急性肾小球肾炎或风湿热。

【诊断要点】(1)病史及临床表现:起病急,突然发热,咽峡炎,腭扁桃体上有脓性渗出物,杨梅舌。

环口苍白圈。

起病第2天出现皮疹,皮疹密集,皮肤大片潮红,第4~5天皮疹开始消退。

第2周开始脱皮,呈糠屑状或片状脱皮,严重者手、足可呈手套状和袜套状脱皮。

病后2~4周,部分患儿发生变态反应并发症,如风湿热、急性肾炎等。

(2)细菌培养:90%以上咽拭或血培养可分离出溶血性链球菌。

【治疗要点】(1)抗菌疗法:首选青霉素,肌内注射或静脉滴注,共7~10d。

对青霉素过敏或耐药者,可用红霉素或头孢菌素类抗生素治疗。

(2)一般疗法:呼吸道隔离,卧床休息,供给充足水分和营养,防止继发感染。

【处方】1.西医处方对普通型猩红热患儿可选用1种抗生素。

青霉素10万~20万U/(kg·d),分3次肌内注射(青霉素皮试阴性)。

或红霉素50mg/(kg·d),分3次口服或分2次静脉滴注(以5%葡萄糖注射液稀释)。

或阿奇霉素10mg/(kg·d),静脉滴注,每日1次。

或头孢硫脒50~100mg/(kg·d),分2次静脉滴注(以5%葡萄糖注射液稀释)。

或头孢噻肟100mg/(kg·d),分2次肌内注射或静脉滴注。

2.中医处方处方1:金银花、桑叶各9g,连翘12g,辛夷、山栀子、黄芩、薄荷、生甘草各3g,荆芥、桔梗各6g,丝瓜藤10g。

此方为银翘辛夷汤(《中医内科临床治疗学》)。

功效疏风清热,解毒。

主治风热证。

本方清热之力较强,用于猩红热热甚者。

处方2:牛蒡子、桔梗、甘草各6g,薄荷、焦栀子、绿豆衣、牡丹皮各10g,石膏(先煎)20g,知母、川黄连、生地黄、玄苓各9g,芦根25g。

此方为凉血解毒汤。

功效清热解毒,凉血滋阴。

显的脱屑。

临床表现:

起病急剧,突然高热、头痛、咽痛、恶心、呕吐等。

病后1

天发疹,依次于颈、胸、躯干、四肢出现细小密集的红斑、压之褪色,约36小时内遍及全身。

可见“帕氏线”、“环口苍白圈”、“杨梅舌”。

皮疹出现48小时内,疹达高峰,皮疹呈弥漫性猩红色,重者可有出血疹。

皮疹持续2~4天后,皮疹按出现顺序消退。

起病第7~8天开始脱屑,全身性,尤其后掌、足跖为大片脱皮,像手套、袜套状。

可并发中耳炎、肺炎、风湿性关节炎、心肌炎、急性肾小球肾炎。

传染源:主要是猩红热病人及带菌者,B型溶血性链球菌引起的其他感染病人也可视为传染源。

猩红热病人自发病前一日至出疹期传染性最强。

传播途径:本病毒在唾液中通过飞沫传播(唾液及污染的衣服亦可传染),密切接触传播和皮肤创口侵入。

人群易感性:人群普遍易感,病后仅对同型红疹毒素及同型病菌有长期免疫力,少数患者病后再发猩红热。

预防措施:

平时加强体育锻炼,提高抗病能力。

流行期间尽量少去人群密集的公共场所,以减少感染和传播机会。

早期抗生素治疗可明显缩短病程,减轻病情,并减少并发症。

急性期应卧床休息,饮食要易消化而富于营养,饮水要充足。

隔离病人,用具要用消毒水清洗,室内通风换气,对与病人有密切接触的,须给予药物预防。

注意口、鼻、咽及皮肤清洁,膜状脱皮禁用手撕,以免皮破感染。

一、总则为有效预防和控制猩红热疫情在医疗机构的发生和传播,保障患者、医务人员和家属的健康安全,根据《中华人民共和国传染病防治法》等相关法律法规,结合本医疗机构实际情况,特制定本预案。

二、预案目标1. 早期发现、早期报告、早期隔离、早期治疗猩红热病例。

2. 减少猩红热在医疗机构内的传播,防止疫情扩散。

3. 保障医疗机构正常诊疗秩序,维护患者、医务人员和家属的健康安全。

三、组织机构及职责1. 成立医疗机构猩红热应急处置领导小组,负责全面协调、指挥和监督猩红热应急处置工作。

组长:医疗机构负责人副组长:医疗机构分管负责人成员:医务科、护理部、感染科、公共卫生科、后勤保障部门等相关负责人。

2. 各部门职责:(1)医务科:负责病例的早期发现、诊断和报告,组织实施隔离治疗,指导医务人员开展诊疗工作。

(2)护理部:负责病例的护理工作,指导护理人员开展消毒隔离措施,做好患者心理护理。

(3)感染科:负责病例的确诊、治疗和病情监测,提供技术支持。

(4)公共卫生科:负责病例的流行病学调查、疫情报告、健康教育等工作。

(5)后勤保障部门:负责医疗物资、消毒用品的供应,保障隔离病房的运行。

四、应急处置流程1. 早期发现:(1)医务人员在日常诊疗过程中,发现疑似猩红热病例时,应立即报告医务科。

(2)医务科接到报告后,立即组织感染科进行会诊,确诊病例。

2. 早期报告:(1)确诊为猩红热病例后,医疗机构应在2小时内向所在地疾病预防控制中心报告。

(2)疾病预防控制中心接到报告后,立即开展流行病学调查,对密切接触者进行追踪和监测。

3. 早期隔离:(1)对确诊为猩红热病例的患者,应立即安排隔离治疗,避免交叉感染。

(2)隔离病房应具备良好的通风条件,配备必要的消毒设施。

4. 早期治疗:(1)按照诊疗规范,对猩红热患者进行抗感染、对症治疗。

(2)密切监测患者病情变化,及时调整治疗方案。

5. 疫情控制:(1)对密切接触者进行隔离观察,必要时进行抗感染治疗。

猩红热诊疗方案(2023年版)解读一、病原学1.病原体特征o猩红热由A族化脓性链球菌 (GAS)引起,是革兰阳性球菌,呈链状生长,无鞭毛、芽孢,在含血培养基上产生完全溶血。

按细胞壁抗原分为19组,主要由A族致病,根据表面多糖抗原差异可分为18-20个族。

2.毒力因子o菌体成分:包括细菌表面蛋白、荚膜、菌毛等。

M蛋白是最重要的菌体蛋白成分,可阻碍白细胞吞噬,其特定区域可引起自身免疫性疾病;荚膜主要成分为透明质酸,有抗吞噬和黏附作用;菌毛具有多种功能。

o分泌成分:包括致热外毒素 (红疹毒素)和溶血素等。

致热外毒素可致发热、皮疹等,溶血素有溶解红细胞等作用,还产生多种与破坏宿主细胞等有关的蛋白酶。

该菌对理化因素抵抗力弱。

二、流行病学1.传染源:患者和带菌者。

2.传播途径:主要通过呼吸道飞沫传播,也可通过接触污染物品及受损皮肤感染。

3.易感人群:人群普遍易感,感染后可获免疫,婴儿可通过胎盘获被动免疫。

三、发病机制GAS进入呼吸道黏膜后繁殖,产生毒力因子,促进细菌与宿主细胞黏附并侵入深层组织。

在酶作用下炎症扩散,致热外毒素入血引起发热等,还可引发多种疾病及并发症,如导致皮肤出现典型皮疹,刺激T细胞应答产生细胞因子,引起组织损伤和休克,部分患儿后期可出现非化脓性病变。

四、临床表现1.潜伏期:1-12天,多为2-5天。

2.普通型o急性起病,高热伴咽痛,发病次日出皮疹,始于耳后、颈及上胸部,1天内蔓延全身。

典型皮疹为充血基础上的猩红色斑丘疹,有“鸡皮疙瘩”样隆起,顶端有小疱疹,面部充血但口周苍白,皮肤皱褶处皮疹密集、深红,可有出血点形成“帕氏线”。

皮疹1周内消退,1周末至第2周开始脱屑。

病程中可出现“草莓舌”和“杨梅舌”。

3.脓毒型o在普通型基础上,咽峡有严重化脓性炎症,形成脓性假膜,局部粘膜可坏死、溃疡,细菌可扩散导致多种化脓性疾病及败血症等。

4.中毒型o全身中毒症状明显,有高热、头痛等,可出现中毒性心肌炎等多种疾病。

感染性疾病科猩红热诊疗常规

【诊断要点】

1. 流行病学:全年均可发生,多见于冬春季,学龄儿童发病率最高。

应注意当时当地有无本病流行,病前7天内可有猩红热病人接触史。

2. 临床表现:潜伏期1-7日,一般为2-3天。

主要临床表现为急性发热、咽痛、头痛、全身不适、儿童可有恶心呕吐。

(1)发热后1-2天内出现皮疹,迅速蔓延至全身、弥漫性充血性基础上散布真尖大小的丘疹或“粟粒样”皮疹,压之褪色,常有瘙痒感。

皮肤皱摺处皮疹密集,但口、鼻周围,常无充血,形成口周围苍白圈。

皮疹经1-3日达高峰期,持续数日,然后按皮疹出疹先后顺序,于1-3日内消退,有脱屑现象。

病初舌乳头充血水肿、突起,舌苔白厚,呈“草莓舌”,2-3天后舌苔脱落,称为“杨梅舌”。

(2)除上述典型临床表现外,尚可见轻型、中毒型、脓毒型和外科型及产科型表现。

病程2-3周时可能并发风湿热或急性肾小球肾炎等。

3. 并发症:

(1)化脓性感染:细菌入侵局部呈脓性感染。

(2)变态反应:出现风湿病、肾小球肾炎及关节炎等。

4. 实验室诊断

(1)周围血象:白细胞增高(10-20×109/L)。

(2)咽拭子培养可见乙型溶血性链球菌生长。

(3)荧光免疫法检测咽拭子涂片,可快速诊断,抗链球菌溶血素“0”试验,抗链激酶试验等对诊断有帮助。

【鉴别诊断】

1. 金黄色葡萄球菌感染,此病出疹多在起病3-5天,持续时间短,消退快、无脱屑,全身中毒症状重,皮疹消退后症状不减。

2. 病毒性皮疹:如肠道病毒,出疹多在病程的2-5日,皮疹呈风疹样的斑丘疹、白细胞数偏低。

3. 药物疹:皮疹呈多形性、对称性、分布无一定规律,出疹无顺序。

4. 其他:传染病的皮疹,如麻疹、风疹、幼儿急疹均应与本病相鉴别。

【治疗原则】

1. 抗生素:首选为青霉素,如过敏者可改用红霉素。

2. 化脓性并发症在青霉素治疗前发生,可加大青霉素的用量,在治疗后发生,应改用其他有效的抗生素。

3. 有风湿热者,按风湿热处理。

4. 有肾炎者,按急性肾小球肾炎原则处理。