中国历史文化常识

- 格式:doc

- 大小:139.50 KB

- 文档页数:20

1、桑梓:家乡2、桃李:学生3、社稷、轩辕:国家4、南冠:囚犯5、同窗:同学6、烽烟:战争7、巾帼:妇女8、丝竹:音乐9、须眉:男子10、婵娟、嫦娥:月亮11、手足:兄弟12、汗青:史册13、伉俪:夫妻14、白丁、布衣:百姓15、伛偻,黄发:老人16、桑麻:农事17、提携,垂髫:小孩18、三尺:法律19、膝下:父母20、华盖:运气21、函、简、笺、鸿雁、札:书信22、庙堂:朝廷1、唐宋八大家:韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩2、并称“韩柳”的是韩愈和柳宗元,他们是唐朝古文运动的倡导者。

3、一门父子三词客:苏洵(老苏)、苏轼(大苏)、苏辙(小苏)。

4、豪放派词人:苏轼、辛弃疾,并称“苏辛”;婉约派词人:李清照(女词人)5、李杜:李白、杜甫。

小李杜:李商隐、杜牧。

6、屈原:我国最早的伟大诗人,他创造了“楚辞”这一新诗体,开创了我国诗歌浪漫主义风格。

7、孔子名丘,字仲尼,春秋时鲁国人,他是儒家学派的创始人,被称为“孔圣人”,孟子被称为“亚圣”,两人并称为“孔孟”。

8、苏轼称赞王维“诗中有画,画中有诗。

”9、杜甫是唐代伟大的现实主义诗人,其诗广泛深刻的反映社会现实,被称为“诗史”,杜甫也因此被尊为“诗圣”,有著名的“三吏”:《潼关吏》、《石壕吏》、《新安吏》;“三别”:《新婚别》、《垂老别》、《无家别》。

10、我国第一部纪传体通史是《史记》(又称《太史公书》),作者是汉朝的司马迁,鲁迅称《史记》为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”,有:12本纪、30世家、70列传、10表、8书,共130篇。

11、“四史”:《史记》、《汉书》、《后汉书》、《三国志》。

12、元曲四大家:关汉卿、郑光祖、白朴、马致远。

13、《聊斋志异》是我国第一部优秀文言短篇小说集,作者是清代著名小说家蒲松龄。

“聊斋”是他的书屋名,“志”是记叙,“异”是奇怪的事情。

14、书法四大家:颜真卿、柳公权、欧阳询、赵孟(fǔ)15、战国时期百家争鸣主要流派及代表:儒家:孔子孟子法家:韩非子道家:庄子、列子墨家:墨子16、南宋四大家:陆游、杨万里、范成大、尤袤17、边塞诗人:高适、岑参、王昌龄18、唐宗:唐太宗李世民宋祖:宋太祖赵匡胤秦皇:秦始皇嬴政汉武:汉武帝刘彻19、我国第一位田园诗人是东晋的陶渊明(陶潜),他“不为五斗米折腰”。

中国历史文化基本常识一、四书五经四书五经是儒家重要的经典。

“四书”是:《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》(《学》、《庸》都是从《礼记》中独立出来的);“五经”是:《诗经》、《尚书》、《礼记》、《周易》、《春秋左传》。

二、儒家十三经“十三经”是在南宋时期最终确立的十三部儒家经典。

“十三经”包含《诗经》、《尚书》、《周礼》、《仪礼》、《礼记》、《易经》、《左传》、《公羊传》、《榖梁传》、《论语》、《尔雅》、《孝经》、《孟子》。

三、天干地支“天干”用于天文历法,将天干地支搭配后,用于记年、月、日、时刻,循环周期为60年,称一甲子。

十天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;十二地支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥;四、诸子百家“诸子百家”是对先秦时期各个学术流派的总称,其中流传广泛的有儒家、道家、法家、墨家、阴阳家、纵横家、农家等五、八卦始见于《周易》,每一卦代表一种自然物质,分别是:乾代表天,坤代表地,巽代表风,震代表雷,坎代表水,离代表火,艮代表山,兑代表泽。

六、三皇五帝“三皇”和“五帝”都是传说中的上古帝王。

秦始皇时期并称为皇帝“三皇”:庖牺氏(伏羲)、神农氏(炎帝)、轩辕氏(黄帝);“五帝”:少昊、颛顼、帝喾、尧、舜。

七、三纲五常“三纲五常”是儒家礼教中重要的道德标准。

“三纲”:君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲;“五常”:仁、义、礼、智、信。

八、五伦八德“五伦”是儒家所标榜的五种人与人之间最为基本的关系以及相关的道德规范。

分别是:父子、兄弟、夫妇、君臣、朋友。

“八德”:孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻。

九、家谱家谱又称族谱,是记载本族世系及其相关内容的历史图籍,其内容涉及姓氏源流、家族迁徙、世袭图录、族规礼仪、人物传记、艺文图志、风土人情等。

十、六艺六艺有两种说法,其一指的《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》、《乐》;其二,古代儒家所推崇的六种技艺:礼、乐、射、御、书、数。

中国古代历史文化小常识一、初识汉字相传,很久以前,黄帝命令他的宰相仓颉主管造字,并赐他一朵花作为奖赏。

仓颉便与八位谋士研究文字,他们各分头去东、南、西、北四方,搜集各种资料,并偷偷地将一些风土人情记录下来。

回来后,他们将搜集到的资料整理了一番交给仓颉。

仓颉立即着手整理,日夜辛苦,九天后,他汗水涟涟地捧着第一本厚厚的书交给黄帝,黄帝看后,十分满意,禁不住连声称赞:“好!好!仓颉,你是天下第一功臣,我要赐你一件礼物。

”仓颉便要了这件礼物——一斗小米。

黄帝笑道:“好!我要让天下人都尝到你的功劳!”仓颉不解其意。

黄帝说:“你想想,天下人每日都忙于播种收获,结交诸侯国,修筑房屋,制作衣裳和器具,靠的是什么呀?还不是靠你造出来的字!”从此以后,“字”便传开了。

为了纪念仓颉造字的功劳,后人将这句话编成歌谣:“仓颉造字,玉帝嘉奖,赐了小米一斗一斗谷子。

”仓颉造字的传说就在民间传开了。

唐代韩愈《祭仓颉文》中还有这样的句子:“其功及于百姓与?其功盛于葛天氏。

”看来,“仓颉造字”的故事真可谓家喻户晓了!二、指南针的发明中国是世界上公认发明指南针的国家。

指南针的发明在航海中发挥了重要的作用。

其实在两千多年以前的战国时期,人们就发现了磁石的吸铁性和指示南北的特性,并发明了“司南”。

宋代科学家沈括在《梦溪笔谈》中记载了这种司南:“方家以磁石磨针锋,则能指南;然常微偏东,不全南也。

”从这里可以看出:沈括已经对磁偏角有了正确的认识。

明代科学家宋应星的《天工开物》中写得更明确:“磁石之指南,毫厘不爽。

人没水勿深处各以手持针寻方,用南北依之。

”以上叙述证明了指南针在航海中的重要性。

三、火药的发明火药是中国古代炼丹家发明于隋唐时期。

我国古代把炼丹当成一生追求的事业。

当时写下许多有关炼制“长生不老丹”的书籍,《神农本草经》就是其中之一。

它系统地总结了药物的知识和经验,为古代药物学的发展作出了重大贡献。

魏晋南北朝时期,炼丹术得到进一步发展。

我国历史文化常识大全中国历史悠久,文化底蕴深厚。

下面将为您介绍一些我国历史文化的常识,希望能够增加您的知识储备和了解我国丰富的文化遗产。

一、中华文化源远流长中华文化的历史可追溯到5000多年前的仰韶文化时期。

在此期间,中国人民创造了彩陶、龙纹璧等众多文物,展示了中华文明的开端。

二、中国的四大发明中国古代有四大发明,分别是造纸术、印刷术、火药和指南针。

这些发明为人类社会的进步作出了巨大贡献,也是中国古代科技的杰出代表。

三、中华民族的三大礼仪中华民族的三大礼仪是:九族大典、仪礼和周礼。

这些礼仪体系建立了独特的礼仪文化,加强了社会秩序,凝聚了中华民族的精神核心。

四、中国古代封建社会中国古代历经夏、商、周三代,形成了封建社会。

封建社会在政治、经济、文化等方面都有其独特的体制和特点,为中国古代历史的发展奠定了基础。

五、中国古代的科举制度科举制度是中国古代的一项选拔人才的考试制度。

通过科举考试,人们可以获得功名和地位,这种制度在中国历史上长期存在,对中国社会的发展有重要影响。

六、中国古代的四书五经四书五经是中国古代的经典著作,包括四书:《大学》、《中庸》、《论语》和《孟子》,以及五经:《诗经》、《尚书》、《礼记》、《周易》和《春秋》。

这些经典被视为中国古代思想文化的重要遗产。

七、中国古代的建筑艺术中国古代的建筑艺术以其特殊的风格和独特的构造技术而闻名。

例如,中国的宫殿建筑具有严谨的布局和宏伟的气势,寺庙和园林则展示了中国人对自然的追求和审美情趣。

八、中国的传统节日中国有许多丰富多彩的传统节日,如春节、清明节、端午节、中秋节等。

这些传统节日与中国人民的生活息息相关,体现了中华民族的文化传统和精神价值观。

九、中国的书法和绘画艺术中国书法和绘画艺术是中国传统文化的重要组成部分。

中国书法注重笔画的墨色和构图,绘画则以山水画和花鸟画为代表,追求意境的表现和审美的内涵。

十、中国的音乐和舞蹈中国音乐和舞蹈以其独特的风格和和谐的美感而闻名。

中国文化历史常识

中国是一个拥有悠久历史和丰富文化的国家,以下是一些中国文化历史常识:

1. 四大发明:造纸术、印刷术、火药和指南针,是中国古代的重要发明,对世界文明的发展产生了深远影响。

2. 丝绸之路:是古代中国与中亚、西亚、欧洲等地的贸易通道,促进了东西方文化的交流。

3. 儒家思想:是中国传统文化的主流思想,强调仁爱、礼仪、中庸等价值观念。

4. 汉字:是世界上最古老的文字之一,经历了几千年的演变,是中华文化的重要载体。

5. 中医药:是中国传统医学的重要组成部分,包括针灸、中药、推拿等治疗方法。

6. 京剧:是中国的传统戏曲之一,被誉为中国的“国粹”。

7. 春节:是中国最重要的传统节日,也是家庭团聚、庆祝新年的时刻。

8. 四大名著:《红楼梦》、《西游记》、《水浒传》和《三国演义》,是中国文学的经典之作。

这些只是中国文化历史的一小部分,中国文化历史非常丰富多彩,还有许多其他重要的文化成就和历史事件。

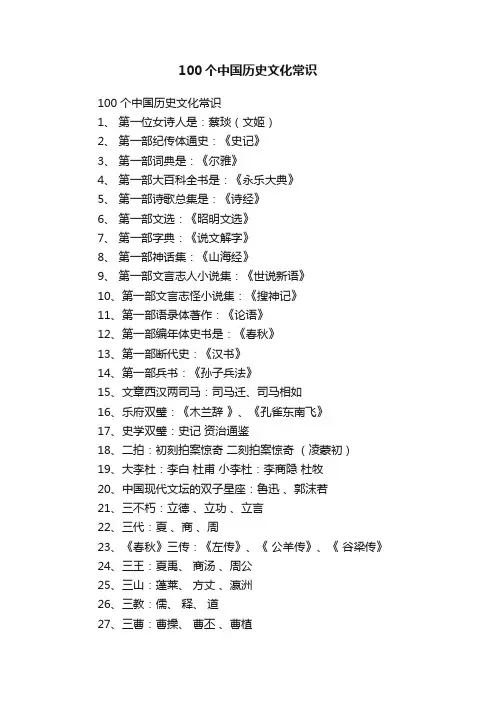

100个中国历史文化常识100个中国历史文化常识1、第一位女诗人是:蔡琰(文姬)2、第一部纪传体通史:《史记》3、第一部词典是:《尔雅》4、第一部大百科全书是:《永乐大典》5、第一部诗歌总集是:《诗经》6、第一部文选:《昭明文选》7、第一部字典:《说文解字》8、第一部神话集:《山海经》9、第一部文言志人小说集:《世说新语》10、第一部文言志怪小说集:《搜神记》11、第一部语录体著作:《论语》12、第一部编年体史书是:《春秋》13、第一部断代史:《汉书》14、第一部兵书:《孙子兵法》15、文章西汉两司马:司马迁、司马相如16、乐府双璧:《木兰辞》、《孔雀东南飞》17、史学双璧:史记资治通鉴18、二拍:初刻拍案惊奇二刻拍案惊奇(凌蒙初)19、大李杜:李白杜甫小李杜:李商隐杜牧20、中国现代文坛的双子星座:鲁迅、郭沫若21、三不朽:立德、立功、立言22、三代:夏、商、周23、《春秋》三传:《左传》、《公羊传》、《谷梁传》24、三王:夏禹、商汤、周公25、三山:蓬莱、方丈、瀛洲26、三教:儒、释、道27、三曹:曹操、曹丕、曹植28、公安三袁:袁宗道、袁宏道、袁中道29、江南三大古楼:湖南岳阳楼、武昌黄鹤楼、南昌滕王阁30、岁寒三友:松、竹、梅31、三辅:左冯翊、右扶风、京兆尹32、科考三元:乡试,会试,殿试和自的第一名(解元,会元,状元)33、殿试三鼎甲:状元、榜眼、探花34、中国三大国粹:京剧、中医、中国画35、三言:《喻世明言》、《警世通言》、《醒世恒言》(冯梦龙)36、儒家经典三礼:周礼、仪礼、礼记37、三吏:《新安吏》、《石壕吏》、《潼关吏》38、三别:《新婚别》、《垂老别》、《无家别》39、郭沫若“女神”三部曲:《女神之再生》、《湘果》、《棠棣之花》40、茅盾“蚀”三部曲:《幻灭》、《动摇》、《追求》41、第一部国别史:《国语》42、第一部记录谋臣策士门客言行的专集:国策战国策43、第一部专记个人言行的历史散文:晏子春秋44、第一位伟大的国诗人:屈原45、第一首长篇叙事诗:《孔雀东南飞》46、第一部文学批评专著:《典论论文》(曹丕)47、第一位田园诗人:东晋,陶渊明48、第一部文学理论和评论专著:南北朝梁人刘勰的《文心雕龙》49、第一部日记体游记:明代的徐宏祖的《徐霞客游记》50、第一位女词人,亦称“一代词宗”:李清照51、我国第一部长篇讽刺小说:《儒林外史》52、我国第一部个人创作的文言短篇小说集:《聊斋志异》53、我国新文学史上第一篇短篇小说是:《狂人日记》54、第一位开拓“童话园地”的作家是:叶圣陶55、我国第一部浪漫主义神话小说:《西游记》56、先秦时期的两大显学是:儒墨57、儒家两大代表人物是:孔丘和孟子,分别被尊至圣和亚圣。

目录一、科举教育1、科举制度概说2、科举前选拔官员3.科举制名称4、古代学校5、古代学官二、风俗礼仪1、古代节日习俗2、古代礼仪3、古代位次4、古代讳称三、姓名称谓1、基本称谓2、兼称几项3、古代谦称4、古代敬称5、古代贱称6、特殊称谓四、古代职官1、古代官职概述2、常见的官职爵位名3、官职任免升降术语五、天文历法1、天文名词解释2、历法名词解释3、古代纪年、月、日、时方法4、古代计时单位六、古代地理1、地区名2、政区名3、山川关隘名4.地名古称别称七、武器刑罚1、古代武器2、古代酷刑八、饮食器用1、饮食习俗2、古代饮食3、古代食器4、古代炊具5、古代酒器6、古代家具7、古代车马九、典籍辞书1、诗文典籍2、诗文集命名方式3、史书编写方式4、目录丛书5、字典辞典十、音乐文娱1、音乐名称2、文体娱乐十一、计量商贸1、度量衡名称2、商业贸易一、科举教育1、科举制度概说科举制度是中国历史上通过考试选拔官员的一种基本制度。

它创始于隋朝,确立于唐朝,完备于宋朝,兴盛于明、清两朝,废除于清朝末年,历时1300余年,对中国历史的发展产生了广泛而深远的影响。

从官制史角度看,科举制度的产生是历史的必然和巨大进步。

它所坚持的是“自由报名,统一考试,平等竞争,择优录取,公开张榜”的原则,打破了血缘世袭关系和世族对政治的垄断,对我国古代社会的选官制度是一个直接有力的改革。

它给中小地主阶级和平民百姓通过科举入仕提供了一个公平竞争的平台,使大批地位低下和出身寒微的优秀人才脱颖而出。

科举考试的内容到明代以八股文为主,即“八股取士”。

它逐步成为一种僵化的模式,特别是到晚清时已成为严重束缚知识分子的枷锁,暴露出种种弊端。

1905年清政府废除科举,也就是历史的大势所趋。

从此,1300年的科举制度终于宣告结束。

但客观而论,在中国传统社会的发展中,科举制的进步作用也是不容否定的。

2、科举前选拔官员【荐举】汉代选拔官吏制度的一种形式。

荐举有考察、推举的意思,又叫察举。

精心整理中国古代文化常识地理山川1.阴阳(阴:山北水南,阳光不易照到之处;阳:山南水北。

2.江河(古代"江"专指长江,"河"专指黄河。

3.关内、关外(汉朝前,"关"特指函谷关;明清时以至现在称东北三省为"关外"。

4.5.头诚----西安奉天--6地名(1(2(3(4(5)江南:泛指长江以南。

(6)江左:即长江以东。

(7)江表:长江以外,指江南。

(8)河北、河南、泛指中原之地,即黄河流域一带。

(9)五岳:东岳泰山、南岳衡山,西岳恒山,中岳嵩山。

(10)南京又名建业、建意古代方位、地名的廉洁和现代不同的地方。

(11)开封又名大梁、汴州、东京。

官名古代职官情况异常复杂,而且各朝都有变化,可以中央、地方两方面大致掌握。

中央官职:皇帝下有丞相或称宰相佐理国政,统领百官。

中央一般设六部分管政务,即吏部,户部,礼部、兵部、刑部、工部,部长官称尚书,副职为侍郎。

纪年纪年有:(1(2(3(4"朔",最后一天叫即亥时相当晚上9-11时。

夕、暮、黄错,人定即亥时相当晚上9-11时。

古代节日及有关习俗元旦正月初一,亦称元日,有祭神贴桃符的习俗。

相传东海度朔山大桃树下有神荼、郁垒二神,能食百鬼。

古人用桃木画二神像,悬挂在门口来驱鬼。

五代开始在符上写联语,后来演变成春联。

王安石有《元日》诗:"千门万户瞳曈日,总把新桃换旧符。

"上元正月十五,亦称元宵、元夕、元夜。

古代习俗在上元夜张灯为戏,所以又称灯节。

宋朱淑真《生查子·元夕》:"去年元夜时,花市灯如昼。

"社日农家祭土地神的日子。

汉以前只有春社,汉以后开始有秋社。

春社在春分前后,秋社在秋分前后。

社日这一天,乡邻们在土地庙集会,准备酒肉祭神,然后宴饮。

王家《社日诗》"桑柘影斜春社散,家家扶得醉人归。

"寒食"清明"上巳"端午五月初五,又称"端阳"、"重五","端"是"初"的意思。

中国历史文化常识第一章皇帝与皇权一、“皇帝”称谓的由来及其至高无上的地位(一)三皇:天皇、地皇、泰皇五帝:黄帝、颛(zhuān)顼(xū)、帝喾、尧、舜(二)君主世袭制度的产生:禹生前,曾遵循禅让的原则选皋陶为继承人。

后因皋陶早逝而改立伯益。

但禹死后,禹的儿子启却将伯益杀死,夺取了王位,从此,君位从“传贤”改为“传子”(或传弟、传侄),君位世袭制度得到确立。

中国历史上第一个奴隶制国家政权:夏王朝(三)皇帝的由来:秦统一全国后,秦王赢政决定兼采三皇之“皇”与五帝之“帝”,号称“皇帝”。

赢政自称“始皇帝”,其后世依次称二世、三世以至万世。

从此,君主专制制度得以确立,秦始皇遂成中国历史上第一代专制帝王,他所建立的秦朝则成为第一个专制主义中央集权的统一王朝。

(四)皇帝的饮食起居1、宫室、山陵宫殿:皇帝居住的地方称为“宫殿”“宫”最早原为普通房屋的通称,“殿”则指高大的房屋。

秦汉以后,一般用来指称帝王居住和处理朝政的地方。

中国古代的宫殿建筑一般皆遵循:坐北朝南、“前朝后寝”的规制。

“前朝”:皇帝举行朝会典礼之所,多称“殿”。

“后寝”:则为皇帝处理日常政务、皇帝与后妃居住的地方多称“宫”。

“行宫”:皇帝出外巡游所居之处则称。

另外,为满足皇帝及其后妃游玩、享乐需要、历代王朝建有大量“苑囿”,风光绮丽,极尽奢华。

山陵为皇帝死后的葬所,犹如民间的坟墓。

皇帝的陵寝一般包括地下墓室、封土和陵园建筑三部分。

皇帝的陵寝一般皆依山而建。

主要建筑一般由神道,宫墙,殿宇,方城明楼,宝城宝顶,地宫等组成。

2、饮食、服饰早在周代,就有了膳夫、庖人、内瓮等专司天子饮食的执事人员十几种。

秦汉以后,历代皆设有负责皇帝及宫中饮食的专门机构,如秦奉常、汉太常及南北朝以后的光禄寺等。

皇帝及其后妃的饮食,每日皆有一定的分例。

每顿正餐包括各类山珍海味、时鲜蔬菜等上百种,另有名目繁多的各种小吃。

每逢年节、寿辰及其它喜庆之事,宫中照例要举行盛大筵宴,名目繁多,其耗费之巨。

中国古代文化常识大全一、科举教育1、科举制度概说科举制度是中国历史上通过考试选拔官员的一种基本制度。

它创始于隋朝,确立于唐朝,完备于宋朝,兴盛于明、清两朝,废除于清朝末年,历时1300余年,对中国历史的发展产生了广泛而深远的影响。

从官制史角度看,科举制度的产生是历史的必然和巨大进步。

它所坚持的是“自由报名,统一考试,平等竞争,择优录取,公开张榜”的原则,打破了血缘世袭关系和世族对政治的垄断,对我国古代社会的选官制度是一个直接有力的改革。

它给中小地主阶级和平民百姓通过科举入仕提供了一个公平竞争的平台,使大批地位低下和出身寒微的优秀人才脱颖而出。

科举考试的内容到明代以八股文为主,即“八股取士”。

它逐步成为一种僵化的模式,特别是到晚清时已成为严重束缚知识分子的枷锁,暴露出种种弊端。

1905年清政府废除科举,也就是历史的大势所趋。

从此,1300年的科举制度终于宣告结束。

但客观而论,在中国传统社会的发展中,科举制的进步作用也是不容否定的。

2、科举前选拔官员【荐举】汉代选拔官吏制度的一种形式。

荐举有考察、推举的意思,又叫察举。

由侯国、州郡的地方长官在辖区内随时考察、选取人才,推荐给上级或中央,经过试用考核,再任命官职。

察举的主要科目有孝廉、贤良、文学、茂才等。

《张衡传》:“永元中,举孝廉不行。

”《陈情表》:“前太守臣逵,察臣孝廉;后刺史臣荣,举臣秀才。

”(汉代避刘秀讳,称秀才为茂才)【征辟】也是汉代选拔官吏制度的一种形式。

征,是皇帝征聘社会知名人士到朝廷充任要职。

辟,是中央官署的高级官僚或地方政府的官吏任用属吏,再向朝廷推荐。

《张衡传》:“连辟公府,不就。

”“安帝雅闻衡善术学,公车特征拜郎中。

”【孝廉】汉代察举制的科目之一。

孝廉是孝顺父母、办事廉正的意思。

实际上察举多为世族大家垄断,互相吹捧,弄虚作假,当时有童谣讽刺:“举秀才,不知书;举孝廉,父别居。

”3.科举制名称【科举】指历代封建王朝通过考试选拔官吏的一种制度。

中国古代文化常识1.儒家思想:儒家思想是中国古代最有影响力的思想流派之一,主张治理国家的基本原则是“仁爱”,追求“仁者无敌”的境界。

儒家思想强调个人品德修养、家庭教育和社会秩序,对古代中国文化及其对后世的影响具有深远意义。

2.道家思想:道家思想强调以自然之道为准则,追求自由、自然和宇宙的和谐。

道家思想强调非行动,主张顺应自然的变化,以达到无为而治的境界。

3.佛教:佛教是在公元1世纪传入中国的,通过翻译、宣传和传承等方式在中国发展壮大。

佛教强调人生苦难的本质,主张通过修行消除痛苦,追求解脱和觉悟。

4.四书五经:四书包括《论语》、《大学》、《中庸》和《孟子》,是儒家经典著作,用以教育和培养中国士人的道德观念和修养。

五经是指《易经》、《诗经》、《书经》、《礼记》、《春秋》,是古代中国的经典典籍,被视为国家治理与道德教育的重要基础。

5.文字和书法:中国古代文字最早出现在公元前14世纪的商代,最初采用象形、指事和会意的方式,后来逐渐演变成许多拼音和字根组成的象形文字。

书法是中国古代艺术的瑰宝,将文字与艺术完美结合,形成了各种风格独特的书体,如楷书、草书和行书。

6.音乐和舞蹈:中国古代音乐和舞蹈是文化的重要组成部分。

古代音乐以雅乐和俗乐为主,雅乐用于宫廷和祭祀,俗乐用于民间娱乐。

古代舞蹈在宫廷和庙会上广泛演出,以婉转多变的身姿和动作展示表演者的艺术技巧和情感表达。

7.传统节日:中国古代有许多重要的传统节日,如春节、端午节、中秋节等。

这些节日与中国人民的日常生活、农业生产和宗教信仰等紧密相连,具有浓厚的历史文化底蕴和民族精神。

8.中国古代建筑:中国古代建筑以宫殿、庙宇和园林为代表,形成了独特的风格和形式。

古代中国建筑以木结构为主,讲究均衡和比例,追求与自然环境的和谐统一9.中国古代服饰:中国古代服饰多样丰富,不同朝代、地区和社会地位的人穿戴不同。

例如,汉族传统服饰有汉服、袍褂和襦裙等,隋唐时期盛行着华丽的宫廷装束,以及唐装和宋装等。

中国历史文化常识第一章皇帝与皇权一、“皇帝”称谓的由来及其至高无上的地位(一)三皇:天皇、地皇、泰皇五帝:黄帝、颛(zhuan)顼(xu)、帝喾、尧、舜(二)君主世袭制度的产生:禹生前,曾遵循禅让的原则选皋陶为继承人。

后因皋陶早逝而改立伯益。

但禹死后,禹的儿子启却将伯益杀死,夺取了王位,从此,君位从“传贤”改为“传子”(或传弟、传侄),君位世袭制度得到确立。

中国历史上第一个奴隶制国家政权:夏王朝(三)皇帝的由来:秦统一全国后,秦王赢政决定兼采三皇之“皇”与五帝之“帝”,号称“皇帝”。

赢政自称“始皇帝”,其后世依次称二世、三世以至万世。

从此,君主专制制度得以确立,秦始皇遂成中国历史上第一代专制帝王,他所建立的秦朝则成为第一个专制主义中央集权的统一王朝。

(四)皇帝的饮食起居1、宫室、山陵宫殿:皇帝居住的地方称为“宫殿”“宫”最早原为普通房屋的通称,“殿”则指高大的房屋。

秦汉以后,一般用来指称帝王居住和处理朝政的地方。

中国古代的宫殿建筑一般皆遵循:坐北朝南、“前朝后寝”的规制。

“前朝”:皇帝举行朝会典礼之所,多称“殿”。

“后寝”:则为皇帝处理日常政务、皇帝与后妃居住的地方多称“宫”。

“行宫”:皇帝出外巡游所居之处则称。

另外,为满足皇帝及其后妃游玩、享乐需要、历代王朝建有大量“苑囿”,风光绮丽,极尽奢华。

山陵为皇帝死后的葬所,犹如民间的坟墓。

皇帝的陵寝一般包括地下墓室、封土和陵园建筑三部分。

皇帝的陵寝一般皆依山而建。

主要建筑一般由神道,宫墙,殿宇,方城明楼,宝城宝顶,地宫等组成。

2、饮食、服饰早在周代,就有了膳夫、庖人、内瓮等专司天子饮食的执事人员十几种。

秦汉以后,历代皆设有负责皇帝及宫中饮食的专门机构,如秦奉常、汉太常及南北朝以后的光禄寺等。

皇帝及其后妃的饮食,每日皆有一定的分例。

每顿正餐包括各类山珍海味、时鲜蔬菜等上百种,另有名目繁多的各种小吃。

每逢年节、寿辰及其它喜庆之事,宫中照例要举行盛大筵宴,名目繁多,其耗费之巨。

天子的服饰,早在周朝就已形成定制,包括六种冕服和弁服。

汉代皇帝以五色长袍作朝服,魏晋时期改用绛纱长袍,唐代出现赭黄色圆领朝服,明清时期则以明黄作为皇帝龙袍的专用颜色,不同的场合,皇帝的着装有明确的区别。

如祭祀或盛大典礼,皇帝穿衮冕服,包括冕、玄色上衣、绛色围裳、革带、蔽膝、白袜青舄等;平时及一般朝会则穿公服或常服。

3、车马、仪仗古代皇帝出外巡幸、游历所用车驾称为“卤簿,包括御辂、御辇、御轿等。

自周朝以来,天子出行一般皆备五辂。

卤簿以外,尚有仪仗。

历代皇帝出巡所用的仪仗队规模都非常庞大,如宋神宗时多达22200人,清康熙帝崇尚节俭,但也有3000人。

4、医疗(了解)历代负责天子、后妃等医疗保健事务机构不断发展、完善且日趋庞大。

周有医师;秦为太医令丞;汉初属太常。

后改少府;隋唐专设太医署;宋改称为太医局;元以后改太医院。

负责皇帝医疗保健的御医皆须医术高明、品行端正,有时也征聘民间名医入宫。

御医为皇帝寝宫,先行君臣之礼,然后膝行向前,由两名御医分别跪诊左右手,诊毕互换,再叩问皇帝自身感觉。

待一切完毕后,叩拜退出,集体协商开具药方,并将诊治日期、缘由,处理方法等详细记于历簿之上,与在场的院使、院判等共同签名、包封,加盖官印,以为后日依据。

药方奏准后,交御医、院判、太监等尝药之用,另一碗加盖“御药谨封”之印,进于皇帝。

如果药效不佳,御医轻则罚俸,重则谪戌、处死。

倘若医治无效,皇帝死亡,则院使、院判、御医等有关人中员照例治罪。

5.祭祀五礼:吉、嘉、宾、军、凶祭祀典礼规格:大祀、中祀、群祀古代帝王的祭祀典礼按规格分为三等,即大祀、中祀、群祀。

大祀:一般包括祭祀天、地、上帝、太庙、社稷(有的朝代列入中祀)等,皇帝必须亲临主祭。

祭祀前要经过一系列斋戒、沐浴、更衣等仪式,以示诚心敬畏。

中祀:一般包括祭祀日、月、先农、先蚕、前代帝王、太岁等(也有将日、月列入大祀的)。

群祀:指祭祀群庙、群祠的活动。

中祀和群祀不必皇帝每次亲临,可命皇子或王公亲贵代为主祭。

6、婚娶皇帝大婚:皇帝成婚(纳后)称“大婚”。

(五)皇帝的谥号、庙号、年号古代皇帝死后,臣下照例要为之上尊谥、定庙号。

庙号:帝王死后,其继承者立庙奉祀,追尊为“某祖”、“某宗”的名号,亦即为皇帝的神主奉祀太庙所用的称号。

庙号最早在商朝即已出现,汉承其制,以后历代往往称第一代皇帝为“太祖”、“高祖”,第二代皇帝多为“太宗”,第三代以后一般皆称某“宗”。

谥号:始于周初,即根据其一生的所作所为给予相应的称号。

秦始皇弃而不用。

汉初恢复,以后遂成定制。

徽号:一般说来,皇帝初登极或遇重大庆典,朝臣照例要为皇帝上徽号。

如清朝的乾隆皇帝,全称为“高宗法天隆运至诚先觉体元立极敷文奋武钦明孝慈神圣纯皇帝”。

其中“高宗”为庙号,照例要放在首位,从“法天隆运”到“孝慈神圣”皆为历年所上徽号,“纯”则为谥号。

年号:为皇帝记录在位之年而立的名号。

纪年的名号,始于西汉汉武帝时。

皇帝的年号多用两个字,个别情况也有用四个字的。

元代以前,皇帝的年号常因出现“祥瑞”或发生重大事件等原因而更改,因而一个皇帝可能有多个年号。

明清时期,某皇帝的年号一经确立,一般不再改元,所以一个皇帝通常只有一个年号,故后人常以年号作为该皇帝的代称。

二、皇族成员及其特权地位皇族:在封建社会中,不仅皇帝本身的权位至高无上,凡与之有直接血缘关系的人无不享有常人无法企及的特权和地位。

这一以宗族关系为纽带构成的特殊阶层,称为“皇族”(或宗室)。

(一)太上皇太上皇也称上皇,用于皇帝对自己父亲的尊封,始于秦始皇对其父庄襄王的追封。

后代一般老皇帝退位后即被尊为太上皇。

(二)皇太子(皇太孙、皇太弟)皇太子:为皇位法定继承人的称号。

也称“储君”、“储贰”、“皇储”。

皇太子居室又称“东宫”。

作为皇位的法定继承人,除了皇太子之外,还出现过“皇太弟”、“皇太孙”等名号。

皇太弟:当皇帝的弟弟被指定为皇位继承人时,即称“皇太弟”;皇太孙:以皇太孙的身分直接被指定为皇位继承人的,称“皇太孙”。

(三)诸王及一般皇室成员诸王:一般情况下,皇帝的儿子除嫡长子作为皇位的法定继承人被立为皇太子外,其余则封为诸王。

除皇子之外,其他宗室成员一般也享有封爵及俸禄,历代对此都有相应的规定。

靖难之变-名词解释明初朱元璋为了巩固朱家天下,大封子弟为王,规定诸王有向中央索取奸臣和起兵"靖难"的权力。

朱元璋死后,其孙建文帝继位,由于诸王擅权跋扈,而接受齐泰等人的建议削藩。

1399年,燕王朱棣起兵"靖难",攻克南京。

建文帝不知所终。

齐泰等人被灭族。

朱棣即位,是为明成祖。

(四)公主公主:为帝王女儿的封号。

地位极高,一般视同亲王或列候、其礼仪、府第、服饰、俸禄等皆有专门的规制,非常人所能企及。

皇帝的女儿为公主,皇帝的姐妹为长公主,皇帝的姑姑为大长公主。

清代称皇后之女为“固伦公主”,妃嫔之女称“和硕公主”。

下嫁:公主出嫁,称“下嫁”,礼节隆重,仪制繁复。

尚公主:娶公主者称为“尚公主”。

例加驸马都尉官衔,清代称为“额驸”。

为求得一个相对安定的环境,汉朝曾长期奉行“和亲”政策。

随文帝时将义城公主嫁与突厥可汗,唐朝也曾先后将文成公主、金城公主嫁与土蕃赞普等等。

公主一般不参与朝政事务,但也有例外,如唐朝的太平公主、安乐公主等,恃宠而骄,索贿揽权,但最终都没得好下场。

三、后妃制度(一)后妃制度:古代后妃包括太皇太后(皇帝祖母)、皇太后(皇帝母亲)、皇后(皇帝正妻)以及大大小小的妃嫔(皇帝姬妾)。

(二)后妃历史变故:夏商时期,天子之妻称妃,周朝始称后。

秦始皇称皇帝,封其正室为皇后,历代相沿而成定制。

人殉制度正式废止时间:明英宗朱祁镇临终前,才下诏将人殉制度正式废止。

(三)外戚也称国姻、外舍、外家,用于指皇帝的母家、妻族。

后妃之父称“国丈”,兄弟则称“国舅”。

(四)太后临朝1、吕后称制自秦统一以来,第一个以皇太后临朝称制的,是汉初的吕后。

西汉惠帝死后,吕后临朝执政。

吕雉为人有谋略而性残忍。

吕后临朝执政八年。

她继续推行高祖以来“与民休息”的政策,先后废除秦以来的“挟书律”、“三族罪”、“妖言令”;减田租,奖励农耕,放宽对商人的限制等等。

从公元前195年汉惠帝即位,到公元前180年吕后去世,十余年中,吕后一直是汉朝实际上最高统治者。

2、则天皇帝683年,高宗死,李显继位为中宗,尊武氏为皇太后,由太后临朝称制。

翌年,废李显为庐陵王,立李旦为睿宗,武太后掌实权。

690 年,废李旦自立为则天皇帝,改国号为周,改元天授,史称“武周”。

武则天称帝后,大开科举,破格用人;奖励农桑,发展经济;知人善任,容人纳谏。

在她掌理朝政近半个世纪,社会稳定,经济发展,为后来“开元盛世”打下基础。

但是,武则天逼害王后萧妃,杀害亲子,大封武氏诸王,重用酷吏,严刑峻法,冤狱丛生,受到历史的谴斥。

705年,宰相张柬之乘武则天年老病危,拥立中宗复位,尊武氏为“则天大圣皇帝”。

同年冬,武氏死,享年82岁,遗诏“去帝号,称则天大圣皇后。

”3、慈禧垂帘慈禧三次垂帘听政:1861年11月,那拉氏与恭亲王奕欣发动政变,将八名“赞襄政务王大臣”分别革职或处死。

改元同治,那拉氏实行垂帘听政,实际控制了国家大权。

1873年,载淳(同治帝)成年,那拉氏宣布撤帘归政,但仍阴持朝柄。

次年,载淳病死,那拉氏立宗室载湉继承皇位,年号“光绪”,复行垂帘听政。

1889年,载湉大婚成年,那拉氏宣布“归政”,退居颐和园,但朝内一切用人行政,仍出其手,光绪帝实际居于傀儡地位。

1898年6月发布“明定国事上谕”,实行变法。

9月,那拉氏发动政变,扼杀新政,囚禁光绪帝于瀛台,开始复出训政。

四、宦官制度1、宦官:宦官也称太监、寺人、阉(奄)人等等,专指那些被阉割后,用于管理皇宫内部事务,承担宫中各项役使,侍奉皇帝、后妃及皇族成员人的。

五刑:墨、劓、剕fei、宫、大辟古代宦官的来源: 一为罪臣、亡国者、战俘及其子弟,二为边疆民族或属国的贡纳,三因贪求富贵,又苦于无仕进的机会,遂走上自宫充宦官以显达的痛苦道路。

2、东汉宦官参与朝政始于汉和帝时期的郑众。

郑众诛杀窦氏(和帝永元四年,公元92年),3、唐代宦官高力士:玄宗曾对人说过:“高力士在宫中,我睡觉也安稳。

”李辅国因尽心侍奉太子李亨而成为太子的心腹。

“安史之乱”爆发,唐玄宗仓皇出逃。

太子李亨即位,是为唐肃宗,肃宗为人性格懦弱,此刻见李辅国忠心拥戴,便视其为左右臂,赐名“护国”,后又改名“辅国”,把军政大事都委托于他。

宗室贵人也以“五郎”尊之,当时的宰相李揆更称李辅国为“五父”。

程元振、鱼朝恩等。

4、明代宦官:朱元璋规定宦官不得读书识字,不得干预政事,对宦官控制很严。

朱棣因夺帝位曾得助于宦官,故视他们为亲信,设东厂,由宦官主持。

宦官开始取得出使、专征、分镇等大权,为后来的宦官专政提供了条件。