冠状静脉解剖与左室导线选择

- 格式:ppt

- 大小:11.66 MB

- 文档页数:20

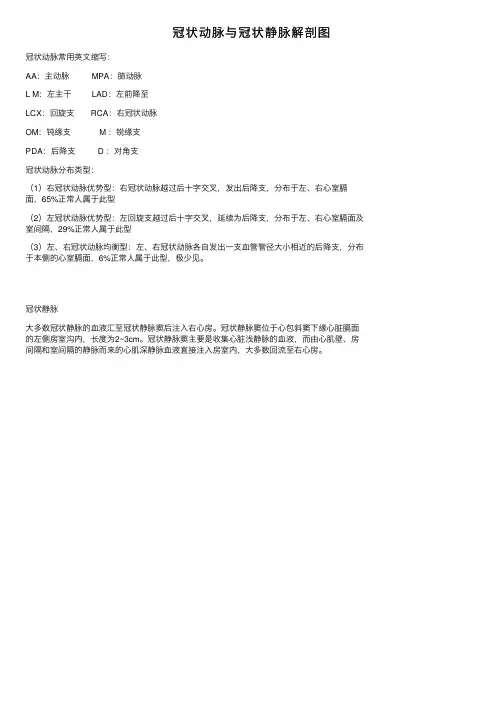

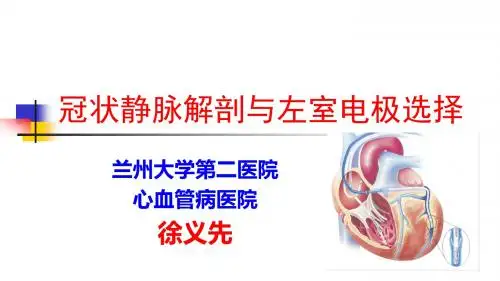

冠状动脉与冠状静脉解剖图

冠状动脉常⽤英⽂缩写:

AA:主动脉 MPA:肺动脉

L M:左主⼲ LAD:左前降⾄

LCX:回旋⽀ RCA:右冠状动脉

OM:钝缘⽀ M :锐缘⽀

PDA:后降⽀ D :对⾓⽀

冠状动脉分布类型:

(1)右冠状动脉优势型:右冠状动脉越过后⼗字交叉,发出后降⽀,分布于左、右⼼室膈⾯,65%正常⼈属于此型

(2)左冠状动脉优势型:左回旋⽀越过后⼗字交叉,延续为后降⽀,分布于左、右⼼室膈⾯及室间隔,29%正常⼈属于此型

(3)左、右冠状动脉均衡型:左、右冠状动脉各⾃发出⼀⽀⾎管管径⼤⼩相近的后降⽀,分布于本侧的⼼室膈⾯,6%正常⼈属于此型,极少见。

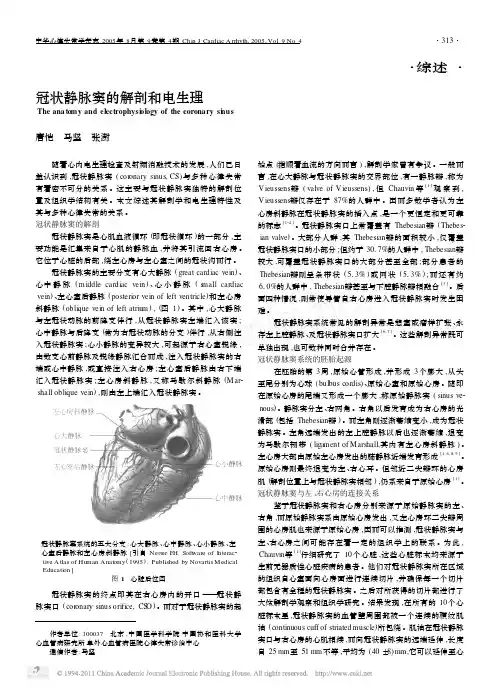

冠状静脉

⼤多数冠状静脉的⾎液汇⾄冠状静脉窦后注⼊右⼼房。

冠状静脉窦位于⼼包斜窦下缘⼼脏膈⾯的左侧房室沟内,长度为2~3cm。

冠状静脉窦主要是收集⼼脏浅静脉的⾎液,⽽由⼼肌壁、房间隔和室间隔的静脉⽽来的⼼肌深静脉⾎液直接注⼊房室内,⼤多数回流⾄右⼼房。

AL组明显增加,而LVEF也有类似趋势,4年后的生存曲线在AL、PL分别为72%、62%,而前壁组为48%(P=0.003)。

显示无论是临床症状改善还是长期预后改善,侧壁均优于前壁[7]。

我们中心对146例CRT患者分为A组:侧后静脉、侧静脉或后静脉(102例),B 组:心中静脉(27例)和C组心大静脉(17例),所有患者术前及术后6个月行心功能评价、ECG及UCG检查。

结果发现A组患者术后心功能得到显著改善,心电图QRS波变窄,L VEF提高,LVEDD、LVESD缩小(P<0.01);B组患者UCG各项指标虽改善,但其心功能及QRS 波宽度无显著改变;而C组患者术后其各项指标均无改善(P>0.05) [8]。

上述研究结果均提示应尽可能将左室电极置于左室侧壁或侧后壁以提高CRT临床疗效。

2.2 不支持左室导线位置与CRT疗效相关的证据Saxon LA等利用COMPANION的研究资料,分析了左室电极位置与CRT疗效之间的关系。

研究入选1520名患者,平均随访16.2月,依电极位置分为前壁组、后壁组、侧壁组和药物组。

结果显示CRT组在总死亡率、心衰住院率及全因住院率方面均优于药物组,而前壁、后壁和侧壁三亚组之间无差别。

前壁、后壁和侧壁三组之间在6分钟步行距离、生活质量评分及心功能分级改善方面均无差别[9]。

Singh JP 等分析了MADIT-CRT研究中左室导线位于侧壁、后壁和前壁对CRT疗效的影响。

共入选799例患者,平均随访29±11月,依电极位置分为前壁组、后壁组和侧壁组。

以心衰或死亡事件作为终点,侧壁、后壁、前壁三组之间无统计学差异(P=0.652)。

亚组分析显示,在LBBB、缺血性心肌病和非缺血性心肌病患者中,侧壁、后壁与前壁组间终点事件均无差异(P分别为0.55、0.90和0.24)[10]。

Kronborg 等发现左室电极放置在左室短轴切面2~5点的位置并不能获得更好的血流动力学效果和低死亡率[11]。

AL组明显增加,而LVEF也有类似趋势,4年后的生存曲线在AL、PL分别为72%、62%,而前壁组为48%(P=0.003)。

显示无论是临床症状改善还是长期预后改善,侧壁均优于前壁[7]。

我们中心对146例CRT患者分为A组:侧后静脉、侧静脉或后静脉(102例),B 组:心中静脉(27例)和C组心大静脉(17例),所有患者术前及术后6个月行心功能评价、ECG及UCG检查。

结果发现A组患者术后心功能得到显著改善,心电图QRS波变窄,L VEF提高,LVEDD、LVESD缩小(P<0.01);B组患者UCG各项指标虽改善,但其心功能及QRS 波宽度无显著改变;而C组患者术后其各项指标均无改善(P>0.05) [8]。

上述研究结果均提示应尽可能将左室电极置于左室侧壁或侧后壁以提高CRT临床疗效。

2.2 不支持左室导线位置与CRT疗效相关的证据Saxon LA等利用COMPANION的研究资料,分析了左室电极位置与CRT疗效之间的关系。

研究入选1520名患者,平均随访16.2月,依电极位置分为前壁组、后壁组、侧壁组和药物组。

结果显示CRT组在总死亡率、心衰住院率及全因住院率方面均优于药物组,而前壁、后壁和侧壁三亚组之间无差别。

前壁、后壁和侧壁三组之间在6分钟步行距离、生活质量评分及心功能分级改善方面均无差别[9]。

Singh JP 等分析了MADIT-CRT研究中左室导线位于侧壁、后壁和前壁对CRT疗效的影响。

共入选799例患者,平均随访29±11月,依电极位置分为前壁组、后壁组和侧壁组。

以心衰或死亡事件作为终点,侧壁、后壁、前壁三组之间无统计学差异(P=0.652)。

亚组分析显示,在LBBB、缺血性心肌病和非缺血性心肌病患者中,侧壁、后壁与前壁组间终点事件均无差异(P分别为0.55、0.90和0.24)[10]。

Kronborg 等发现左室电极放置在左室短轴切面2~5点的位置并不能获得更好的血流动力学效果和低死亡率[11]。

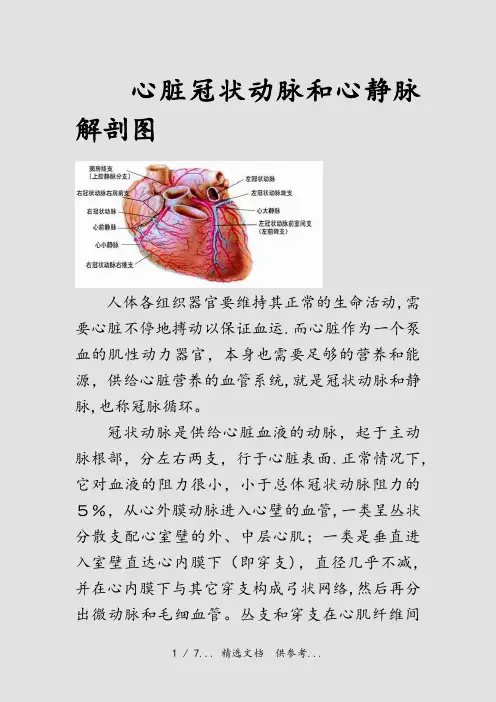

心脏冠状动脉和心静脉解剖图人体各组织器官要维持其正常的生命活动,需要心脏不停地搏动以保证血运.而心脏作为一个泵血的肌性动力器官,本身也需要足够的营养和能源,供给心脏营养的血管系统,就是冠状动脉和静脉,也称冠脉循环。

冠状动脉是供给心脏血液的动脉,起于主动脉根部,分左右两支,行于心脏表面.正常情况下,它对血液的阻力很小,小于总体冠状动脉阻力的5%,从心外膜动脉进入心壁的血管,一类呈丛状分散支配心室壁的外、中层心肌;一类是垂直进入室壁直达心内膜下(即穿支),直径几乎不减,并在心内膜下与其它穿支构成弓状网络,然后再分出微动脉和毛细血管。

丛支和穿支在心肌纤维间形成丰富的毛细血管网,供给心肌血液.......感谢聆听由于冠状动脉在心肌内行走,显然会受制于心肌收缩挤压的影响。

也就是说,心脏收缩时,血液不易通过,只有当其舒张时,心脏方能得到足够的血流,这就是冠状动脉供血的特点。

人心肌的毛细血管密度很高,约为2500根/mm2,相当于每个心肌细胞伴随一根毛细血管,有利于心肌细胞摄取氧和进行物质交换。

......感谢聆听同时,冠状动脉之间,尚有丰富的吻合支或侧支。

冠状动脉虽小,但血流量很大.占心排血量的5%,这就保证了心脏有足够的营养,维持它有力地昼夜不停地跳动。

冠状静脉伴随冠状动脉收集代谢后的静脉血,归流于冠状静脉窦,回到右心房。

如果冠状动脉突然阻塞,不能很快建立侧支循环,常常导致心肌梗塞.但若冠状动脉阻塞是缓慢形成的,则侧支可逐渐扩张,并可建立新的侧支循环,起代偿的作用。

......感谢聆听目前,冠脉的介入治疗和手术治疗都基于其造影,冠脉造影还被广泛应用于对冠心病患者预后的评价和估计,基于冠脉造影的冠脉血流储备测定还可以提供其心功能指标。

冠状动脉造影仅仅是二维图像,并不能全面展示患者血管的三维解剖形态。

偏心性狭窄正位时如表现为严重狭窄,侧位时则可能为表现轻度的狭窄,容易发生漏诊.局限性的狭窄在血管影像短缩或重叠时,也会发生漏诊。

冠状静脉冠状静脉,又称为冠状血管,是人体中非常重要的一部分。

它们是心脏的主要供血通道,起着将氧气和营养物质输送至心肌细胞的关键作用。

在这篇文章中,我们将从不同的角度来探讨冠状静脉的结构、功能以及与心脏疾病相关的问题。

首先,我们来了解一下冠状静脉的基本结构。

冠状静脉是一组位于心脏表面的血管,主要由左冠状动脉和右冠状动脉组成。

这两根动脉分别将血液供应到心脏左侧和右侧的不同区域。

在心脏表面,冠状静脉呈网状分布,将血液输送到心肌的各个部位。

值得注意的是,冠状静脉的分布非常复杂,不同人之间也存在一定的差异。

冠状静脉的功能非常重要,它们向心肌细胞供血,为心脏提供足够的氧气和营养物质。

心肌细胞是心脏的基本组织单位,它们需要大量的能量来维持正常的收缩和舒张。

冠状静脉中的血液携带着氧气和营养物质,通过心脏的收缩和舒张过程将其输送至心肌细胞,以满足其对能量的需求。

可以说,冠状静脉是心脏正常运转的关键。

然而,冠状静脉也存在一些与心脏疾病相关的问题。

冠状动脉疾病(Coronary Artery Disease,缩写CAD)是导致冠状静脉供血不足的常见疾病之一。

它通常是由于冠状动脉内的脂质斑块(称为动脉粥样硬化斑块)导致的,这些斑块会逐渐增大并限制冠状动脉的血液流动。

如果血液供应不足,心肌细胞将无法获得足够的氧气和营养物质,从而可能导致心肌梗死等严重后果。

了解冠状静脉与心脏疾病的关系,对我们保持心脏健康非常重要。

预防CAD的关键在于控制和管理患者的危险因素,如高血压、高血糖、高血脂和烟草使用等。

此外,保持健康的生活方式也是预防CAD的有效方法之一。

定期锻炼、均衡饮食、避免过量摄入脂肪和盐分,以及控制体重等都有助于降低患病风险。

除了冠状动脉疾病,还有其他与冠状静脉相关的心脏疾病。

例如,冠状动脉痉挛(Coronary Artery Spasm)是一种冠状动脉疾病,其特点是冠状动脉出现暂时性痉挛,导致血液流动减少或完全停止。

这种情况可能导致胸痛、心绞痛甚至心肌梗死等严重后果。

AL组明显增加,而LVEF也有类似趋势,4年后的生存曲线在AL、PL分别为72%、62%,而前壁组为48%(P=0.003)。

显示无论是临床症状改善还是长期预后改善,侧壁均优于前壁[7]。

我们中心对146例CRT患者分为A组:侧后静脉、侧静脉或后静脉(102例),B 组:心中静脉(27例)和C组心大静脉(17例),所有患者术前及术后6个月行心功能评价、ECG及UCG检查。

结果发现A组患者术后心功能得到显著改善,心电图QRS波变窄,L VEF提高,LVEDD、LVESD缩小(P<0.01);B组患者UCG各项指标虽改善,但其心功能及QRS 波宽度无显著改变;而C组患者术后其各项指标均无改善(P>0.05) [8]。

上述研究结果均提示应尽可能将左室电极置于左室侧壁或侧后壁以提高CRT临床疗效。

2.2 不支持左室导线位置与CRT疗效相关的证据Saxon LA等利用COMPANION的研究资料,分析了左室电极位置与CRT疗效之间的关系。

研究入选1520名患者,平均随访16.2月,依电极位置分为前壁组、后壁组、侧壁组和药物组。

结果显示CRT组在总死亡率、心衰住院率及全因住院率方面均优于药物组,而前壁、后壁和侧壁三亚组之间无差别。

前壁、后壁和侧壁三组之间在6分钟步行距离、生活质量评分及心功能分级改善方面均无差别[9]。

Singh JP 等分析了MADIT-CRT研究中左室导线位于侧壁、后壁和前壁对CRT疗效的影响。

共入选799例患者,平均随访29±11月,依电极位置分为前壁组、后壁组和侧壁组。

以心衰或死亡事件作为终点,侧壁、后壁、前壁三组之间无统计学差异(P=0.652)。

亚组分析显示,在LBBB、缺血性心肌病和非缺血性心肌病患者中,侧壁、后壁与前壁组间终点事件均无差异(P分别为0.55、0.90和0.24)[10]。

Kronborg 等发现左室电极放置在左室短轴切面2~5点的位置并不能获得更好的血流动力学效果和低死亡率[11]。