心理社会应激和生活方式与高血压脑出血的相关研究

- 格式:pdf

- 大小:293.44 KB

- 文档页数:2

心理护理在高血压脑出血患者中的应用效果分析巴桑卓玛江阿发布时间:2023-06-19T01:09:10.650Z 来源:《医师在线》2023年6期作者:巴桑卓玛江阿[导读] 目的分析心理护理在高血压脑出血患者中的应用效果。

方法选择本院2022年1月至2022年12月收治的高血压脑出血患者80例,以随机方式分组,将全部患者分成研究组和对照组,两组数量相同。

对照组接受常规护理干预,研究组在此基础上增加心理护理措施。

对两组疾病治疗依从性及对护理工作的满意度进行对比。

结果在治疗期间,研究组患者表现出更好的依从性,总依从率达到了95.00%,对照组这一指标数据为72.50%,数据差异显著(P<0.05)。

经调查发现,研究组对护理工作的满意度较高,达到了97.50%,对照组这一指标数据为80.00%,数据差异显著(P<0.05)。

结论在高血压脑出血患者的常规护理中增加心理护理措施能够有效改善患者的不良心理状态,提高患者疾病治疗过程中的依从性,同时提高其对护理工作的满意度,临床可推广。

西藏自治区藏医院脑病科西藏拉萨 850000摘要:目的分析心理护理在高血压脑出血患者中的应用效果。

方法选择本院2022年1月至2022年12月收治的高血压脑出血患者80例,以随机方式分组,将全部患者分成研究组和对照组,两组数量相同。

对照组接受常规护理干预,研究组在此基础上增加心理护理措施。

对两组疾病治疗依从性及对护理工作的满意度进行对比。

结果在治疗期间,研究组患者表现出更好的依从性,总依从率达到了95.00%,对照组这一指标数据为72.50%,数据差异显著(P<0.05)。

经调查发现,研究组对护理工作的满意度较高,达到了97.50%,对照组这一指标数据为80.00%,数据差异显著(P<0.05)。

结论在高血压脑出血患者的常规护理中增加心理护理措施能够有效改善患者的不良心理状态,提高患者疾病治疗过程中的依从性,同时提高其对护理工作的满意度,临床可推广。

心理护理干预对高血压脑出血病人的影响心理护理干预对高血压脑出血病人的影响高血压脑出血是指因长期高血压损伤脑血管而引起的脑内出血。

高血压脑出血病人的健康状况和心理状态都受到了严重的影响。

除了需要进行常规的治疗,病人还需要接受心理护理干预来帮助他们减轻压力,恢复心理状态,增强生活信心。

在本文中,我们将探讨心理护理干预对高血压脑出血病人的影响。

一、心理护理干预的定义心理护理干预是一种专业的心理咨询服务,旨在帮助患者减轻痛苦、恢复心理健康、调整情绪和提高生活质量。

它涉及到心理评估、情感支持、行为干预和应对技能等多个方面,可以针对不同的心理问题和痛苦进行干预。

二、高血压脑出血的影响高血压脑出血病人通常会受到一系列的影响,包括生理、社会和心理方面。

其中最明显的是生理上的影响,包括:头痛、头晕、呕吐、意识改变甚至昏迷等症状。

社会方面的影响主要表现为失去工作、财产损失、以及社交活动受限等。

心理上的影响则更加深远,包括自卑、抑郁、焦虑、失眠、情绪波动、疑虑、恐惧等。

三、心理护理干预对高血压脑出血病人的帮助心理护理干预的方法包括认知行为疗法、干预性谈话、反应和暗示性技巧、音乐疗法、艺术疗法等。

这些干预方法可以对病人的心理状态进行调整,从而让病人更容易面对疾病。

下面我们具体介绍几种常见的心理护理干预方法。

1.认知行为疗法认知行为疗法是一种行为心理学的治疗方法,适用于包括抑郁症、强迫症、广泛性焦虑症等许多心理问题。

这种方法的主要思想是:改变一个人思维活动的方式可以有益于他们的情感和行为。

认知行为疗法可以通过指导病人更好地认识自己和疾病,提高病人的应对能力和自我控制能力,从而减轻病人的痛苦。

2. 干预性谈话干预性谈话是指医护人员通过交流、倾听和条件化反射等技巧,对患者的心理状态进行干预,让患者感到被理解和被支持。

通过给患者提供情感上的支持,干预性谈话可以帮助病人减轻精神上的负担,增强病人对于疾病的信心。

3. 音乐疗法音乐疗法是指通过音乐来提高患者的心理健康水平。

综合心理干预在高血压脑出血患者护理中的应用效果分析发布时间:2021-09-02T15:42:08.410Z 来源:《中国医学人文》2021年16期作者:连利萍[导读] 探讨综合心理干预在高血压脑出血患者护理中的应用效果。

连利萍西安交通大学第一附属医院神经内科(东院病区) 710089【摘要】目的探讨综合心理干预在高血压脑出血患者护理中的应用效果。

方法以2019年12月~2020年12月本院收治高血压脑出血150例患者为研究对象,随机将其分为对照组与观察组各75例,对照组施予常规护理,观察组同时施予心理护理。

对比两组患者的心理情绪、生活质量、护理满意度。

结果(1)观察组的心理状态(SAS、SDS)分值变化情况优于对照组,数据差异有统计学意义(P<0.05);观察组的生活质量(活动能力、自理能力、工作能力)分值变化情况优于对照组,数据差异有统计学意义(P<0.05);(2)观察组的生活质量(活动能力、自理能力、工作能力)分值变化情况优于对照组,数据差异有统计学意义(P<0.05);(3)观察组的护理满意度较对照组更高,数据差异有统计学意义(P<0.05)。

结论高血压脑出血患者易产生焦虑、抑郁等负面情绪,采用综合心理干预护理可有效改善患者负性心理,提升患者生活质量,获得患者满意度,应在临床推广应用。

【关键词】综合心理干预;高血压;脑出血;应用效果随着现代人们生活水平的提高和生活方式的改变,脑血管疾病发生率明显增加。

人类面临疾病的困扰,是一个不争的事实,心脑血管疾病严重影响人类的生命健康,给人们的生活带来了严重的影响。

为了使高血压脑出血患者病情有所改善,研究临床治疗方法很有必要。

本研究主要从一份统计数据入手,作为课题研究的出发点,对医院出现的150例高血压脑出血患者的临床病例进行了相应记录,指出综合心理干预在高血压脑出血患者的临床治疗中所起的干预性作用。

1 资料与方法1.1 一般资料此次研究所纳入的高血压脑出血患者均自2019年12月~2020年12月收治患者中选择,抽选量为150例。

世界最新医学信息文摘 2018年 第18卷 第29期245投稿邮箱:sjzxyx88@·临床监护·心理护理对高血压脑出血患者的应用分析郑敬姿(河北省邢台市第九医院/巨鹿县医院,河北 邢台 055250)0 引言随着现代社会的不断发展和人们生活水平的提高,越来越多人的生活习性和饮食结构发生了改变,脑出血的病人数量正在不断增多。

此类疾病致残率和致死率很高,甚至会危及病人的生命健康。

脑出血具有起病急、变化快和较高的致死率等特征,临床症状主要是:头痛、头晕、失语、疼痛、偏瘫等[1]。

目前来说,临床护理中多应用以“病人为中心”的护理形式,它是运用精神方面护理、健康宣教等方式减少致残率和病死率,还可以提升病人的生活质量。

1 资料与方法1.1 一般资料。

选择2017年1月至2018年1月来我院进行诊治的200 例高血压脑出血患者进行研究,随机将其分成研究组和对照组,每组各100 例。

研究组中有男66 例、女34 例,年龄60-68岁,有过7-12年高血压病史,出血量在35-85 ml ;对照组中,男68 例、女32 例,年龄62-65岁,有过8-11年的高血压病史,出血35-84 ml 。

对比两组病人的一般资料,没有明显差别(P>0.05),统计学有意义。

1.2 护理方法。

两组患者在入院6 h 后进行全麻脑内血肿清除术。

随时观测病人的疾病变化情况,并进行相应的处理。

对照组进行普通护理;研究组实施早期精神方面护理,详细内容如下。

1.2.1 精神方面护理。

病人入院后,依据其具体情况进行入院教育,让病人能够快速适应新的环境,克服不良情绪,明确知晓自己的具体病情,提升治疗顺应性。

积极和病人亲友进行沟通,共同关心和爱护病人,增强病人对抗病魔的信心,保证其心情愉悦。

1.2.2 健康宣教。

病人住院后,医护人员通过各种渠道知晓病人之前的作息规律,并对不健康的饮食和作息习惯进行督促,令其改正。

此外,还应告诉病人良好的生活习惯对于疾病治愈的重要性。

高血压与心理社会健康的关系与心理干预效果评估高血压是一种常见的慢性病,严重影响人们的身心健康。

尽管过去主要关注高血压与生活方式、饮食习惯等生理因素的关系,近年来越来越多的研究开始关注高血压与心理社会健康之间的关系。

本文将探讨高血压与心理社会健康的关系,并评估心理干预在高血压患者中的效果。

一、高血压与心理社会健康的关系1. 精神压力与高血压许多研究表明,长期面临高精神压力的人更容易发展为高血压患者。

精神压力可以导致生理上的变化,如血压升高、心跳加快等。

同时,心理压力还会诱发不健康的生活方式,如过度饮酒、吸烟、饮食不良等,这些因素都会加重高血压的发展。

2. 心理健康与高血压心理健康与高血压之间存在着相互关系。

高血压患者常常会面临许多心理问题,如焦虑、抑郁、失眠等。

而这些心理问题也会进一步加重高血压的发展。

不仅如此,高血压还会对人们的心理状态产生负面影响,患者可能会感到紧张、担忧和自卑。

3. 心理社会因素与高血压除了个体心理健康的因素外,社会和环境因素也与高血压有密切关联。

社会经济地位、家庭关系、工作压力、社会支持等因素都可能对高血压的发展和控制产生重要影响。

研究发现,社会支持较好的人群患上高血压的概率较低,而社会孤立、人际关系不良的人群则更容易患上高血压。

二、心理干预对高血压的影响评估1. 心理干预的作用心理干预是通过调整个体的心理状态和行为习惯,帮助患者调整心理社会健康状况,从而对高血压的治疗和预防产生积极的影响。

心理干预方法包括认知疗法、行为疗法、咨询支持、放松训练等。

2. 心理干预的效果评估许多研究都证明了心理干预在高血压患者中的有效性。

例如,针对焦虑和抑郁症状的认知行为疗法可以帮助患者有效减轻症状,改善心理健康状况。

此外,心理干预还可以改变患者的生活方式,如改善饮食习惯、增加运动等,从而有助于控制和预防高血压的发展。

心理干预对高血压的效果评估需要综合考虑不同的因素,如患者的心理健康状况、治疗过程中的支持与参与程度等。

综合心理干预在高血压脑出血患者护理中的运用分析摘要:目的探究高血压脑出血临床实施综合心理干预的可行性。

方法取2022年1月-2023年1月整年间60人。

均为高血压脑出血病人,均衡划分参比组(30人,基础性护理)、干预组(30人,综合心理干预)。

对比指标评价效果。

结果干预组干预后情绪、并发症均体现优势,SPSS分析优于参比组(P<0.05)。

结论高血压脑出血病人对护理要求较高,综合心理干预较为全面、科学,应用该模式可调节身心状态,规避风险。

关键词:综合心理干预;高血压脑出血;护理效果高血压属于脑出血诱发的独立危险因素,此类脑出血病人风险高、病情发展迅速,伴随情绪异常[1]。

情绪不仅影响治疗、护理依从行为,还可能加重病情,故高血压脑出血并需要配合护理控制情绪。

综合心理干预将经证实可行的、患者需求符合的心理护理措施整合,针对性解决心理层面的问题,继而控制生理层面风险[2]。

由此,本次试验分析综合心理干预在此种病人中的可行性,作如下阐述。

1 资料与方法1.1基础资料试验抽取60人,均为2022年1月-2023年1月就诊的高血压脑出血病人。

均衡、随机划分组别。

参比组30例男:女=18:12,年龄均值(60.38±3.21)岁(范围52-78岁)。

干预组30例男:女=16:14,年龄均值(60.20±3.05)岁(范围55-73岁)。

上述指标均衡性强,P>0.05。

1.2方法基础性护理为参比组护理方案,重点关注在安全性保护,维持生命体征,为患者落实常规健康教育、环境和情绪指导。

将综合心理干预融入基础性护理中,应用于观察组,措施如下。

(1)评估和计划。

剖析当前病人情绪状态,总结其不良反应出现的根本原因,以文化程度、接受能力、认知状况为依据,制定个性化的心理干预方案。

(2)认知干预。

制作疾病、治疗、护理动画,结合讲解告知情绪对疾病的影响。

辅助同伴支持建立治疗、康复信心,减轻心理负担以树立积极信念应对治疗。

心理压力与高血压的关联研究心理压力与高血压一直以来都被认为存在密切的关联。

随着现代生活节奏的加快和竞争压力的增大,越来越多的人感受到了心理压力的影响。

那么,心理压力是否真的会导致高血压呢?本文将对心理压力与高血压之间的关联进行探讨,并分析研究结果,从而达到更好地认识这一重要健康问题的目的。

1. 心理压力的概念与表现心理压力是指人在面临外界威胁、挑战或者心理困扰时所产生的一种紧张状态。

常见的心理压力来源包括工作压力、学业压力、人际关系压力等等。

在面对这些压力时,人们往往会出现情绪波动、焦虑、失眠等症状。

2. 高血压的概念与影响高血压是一种常见的心血管疾病,其特点是血压持续升高而超过正常范围。

高血压对人体健康造成的危害不容忽视,它会增加心脏负担、损伤血管壁、引发心脑血管疾病等。

因此,对高血压的引发因素进行深入研究具有重要意义。

3. 心理压力与高血压的关联研究许多研究表明,心理压力与高血压之间存在一定的关联性。

一方面,长期处于心理压力状态下的人更容易出现高血压现象;另一方面,高血压患者在面临各种压力时,血压反应更加剧烈。

这一关联的存在可能是由于长期心理压力导致内分泌系统、神经系统等生理机制的紊乱,从而影响血压的调节。

4. 心理压力与高血压的研究方法为了探究心理压力与高血压的关联,研究者通常采用问卷调查、实验室模拟等方法。

通过询问被试者的心理压力水平、日常生活中的压力事件以及测量其血压变化,研究者可以分析二者之间的关联性。

此外,一些纵向研究也进一步验证了心理压力与高血压的因果关系。

5. 影响心理压力与高血压关联的因素除了心理压力自身外,个体的性格、社会支持、心理抑郁等因素也可能会影响心理压力与高血压之间的关联。

研究发现,乐观积极的人更能够应对心理压力,减轻其对血压的影响;而孤独、抑郁等负面情绪则可能加剧心理压力与高血压的关系。

6. 如何应对心理压力及预防高血压针对心理压力与高血压的关联,我们不仅需要关注研究结果,还需着重关注如何应对心理压力与预防高血压。

心理压力对心脑血管健康的影响研究概述心理压力是现代社会中普遍存在的一种负面体验,它不仅对个人的心理状态造成了影响,还可能对身体健康产生不利影响。

本文旨在探讨心理压力对心脑血管健康的影响,并提出相应的防治策略。

一、心理压力与血压关系研究表明,长期承受高强度的心理压力会导致血压升高。

人体在面临压力时,自主神经系统会释放肾上腺素和去甲肾上腺素等激素,从而使得血管收缩、心率加快。

当这种生理反应持续发生时,就容易导致高血压的发生或加重已有的高血压病情。

二、心理压力与冠心病关系长期处于高强度的心理压力环境下,人体会分泌大量的应激激素,在一定程度上促进血液中低密度脂蛋白氧化和增加内皮细胞的黏附,从而易导致冠心病的发生。

此外,由于压力的不良影响,人们往往采取不健康的生活方式,比如饮食不均衡、缺乏运动等,进一步增加了冠心病的风险。

三、心理压力与中风关系研究发现,高强度的心理压力会增加中风的发生概率。

这是因为长期承受心理压力会导致大脑内源性神经肽等物质的紊乱,从而增加血栓形成和动脉粥样硬化等中风危险因素。

四、心理压力与心律失常关系心理压力可导致自主神经系统紊乱,使得心跳节律异常。

在一些脆弱或有潜在病患者身上,这种异常可能引发严重的心律失常甚至是猝死事件。

五、心理压力对应对机制的影响每个人面对心理压力时会有相应的应对机制。

然而,在长期或过度紧张的情况下,人们倾向于选择不健康或非适应性的应对方式,比如过度饮酒、吸烟或过度进食等。

这些不健康的行为不仅会加剧心脑血管疾病的发展,还会对身体其他系统产生负面影响。

六、心理压力缓解策略为了减轻心理压力对心脑血管健康的影响,有以下策略可以尝试:1. 寻求支持:与亲朋好友分享内心烦恼,找到情感上的支持和理解;2. 学习放松技巧:通过呼吸练习、温水浴或音乐欣赏等方式缓解紧张情绪;3. 健康生活方式:保持良好的饮食习惯、定期锻炼身体以及充足睡眠等有助于减轻心理压力并维护整体健康;4. 寻求专业帮助:如果自己无法有效处理压力,可以咨询医生或心理咨询师,以便获得更全面和专业的帮助。

心理教育对脑出血患者焦虑状态及希望水平的影响研究随着社会的发展和人们生活水平的提高,人们对健康的要求越来越高。

然而,脑出血的发病率也在逐年上升,严重影响到人们的身心健康。

针对这种情况,心理教育被广泛认为是一种有效的辅助治疗手段。

本文旨在探讨心理教育对脑出血患者焦虑状态及希望水平的影响,通过分析相关文献及实证研究,最终得出结论并提出相应建议。

一、脑出血患者的心理状态研究脑出血患者的心理状态研究主要是探讨患者的焦虑情况和希望水平,为心理干预提供参考。

在相关研究中,焦虑和抑郁是脑出血后患者的主要心理问题。

这些情绪反应通常是初发和持续的,随着时间的推移,反应可能会逐渐减弱或加重。

根据相关研究表明,大约60%的脑卒中患者在脑卒中后出现焦虑情况。

一项研究发现,脑出血患者中的焦虑情况比脑梗死患者明显更高(23%对11%)。

与此同时,另一项研究发现,因脑出血导致长期残障而失去希望的患者数量很高,占总患者数的15%至30%不等。

脑出血患者由于认知、行为和情绪的变化,可能会产生负面感情、思考和信仰等问题。

因此,对脑出血患者的心理问题进行干预,提高其心理状态,对其康复至关重要。

二、心理教育对脑出血患者焦虑状态的影响心理教育是一种系统的、全面的、科学的心理干预方法,包括多种干预手段,如认知行为疗法、家庭干预等。

通过系统的心理干预,脑出血患者的焦虑情况得到很好地缓解。

在一项研究中,采用了一种心理治疗方案,包括两个单独的60分钟个人治疗和六个90分钟的小组治疗,其中包括有关疾病知识、应对策略和日常生活活动的策略和方法。

疗程为6周。

实验组和对照组进行对比,实验证明了这种心理治疗对脑出血患者的焦虑情绪有显著的改善。

通过另外一项研究发现,亲属参与脑出血患者的家庭治疗,对预防患者的心理问题有很大的帮助。

亲属的干预以及治疗期间预防措施的启示等,有助于缓解患者的焦虑情况。

三、心理教育对脑出血患者希望水平的影响心理教育还可以提高脑出血患者的希望水平。

A型性格和生活事件与脑出血的相关性调查标签:脑出血;性格;生活事件脑出血是严重危害人类生命健康的疾病,也是一种多危险因素的疾病,随着生物社会心理医学模式的发展,心理社会因素与脑出血发生的关系已经越来越受到关注。

本文对脑出血与正常人的生活事件、A型性格评定等方面进行对照研究、探讨它们之间的关系和特点,为脑出血的综合防治提供依据。

1 资料与方法1.1 一般资料选取2006年1月~2007年1月在我院神经内科住院的脑出血患者,均符合中华医学会第二届全国脑血管病学术会议第三次修订的《各类脑血管疾病诊断要点》[1]的标准并经CT 证实,共76例,其中男性33例,女性43例,年龄38~80 岁;正常对照组,共76例,两组在年龄、性别、文化程度、遗传史等方面比较,均无统计学意义(P>0.05)。

1.2 研究方法A型行为类型评定量表:本研究采用张伯源主持修订的,适合我国的A型行为类型评定量表[2]。

该问卷由60个条目组成,包括二个部分:“TH”(time hurry)25题,反映时间匆忙感、时间紧迫感和做事快等特征;“CH”(competitive ,hostility )25题,反映争强好胜、敌意和缺乏耐性等特征。

生活事件量表:本文采用的是由杨德森、张亚林编制的生活事件量表(life events scale,LES)[3],该量表有良好的信度、效度和敏感性,由48条我国较常见的生活事件组成。

1.3 评定指标①TH分、CH分及行为总分,后者即为将TH分与CH分相加。

行为总分高于36分时视为具有A型行为特征;行为总分在28~35分之间时,视为中间偏A型行为特征;行为总分在19~27分之间时,视为极端中间型;行为总分低于18分时视为具有B型行为特征。

TH分和CH分分别为将各自25道题评分累加即得。

②评定指标为生活事件的刺激量,其中正性生活事件刺激量即是全部好事刺激量总和,负性生活事件刺激量即是全部坏事刺激量总和,生活事件总刺激量即是正性和负性生活事件刺激量的总和[4]。

社会、心理、行为因素对高血压病患者的影响及护理对策谢静文

【期刊名称】《现代医院》

【年(卷),期】2009(009)006

【摘要】目的探讨社会、心理、行为因素与高血压病的关系及相应的护理对策.方法采用A型行为问卷、SAS量表、SDS量表、生活事件量表对150名高血压患者进行问卷调查,了解社会、心理、行为因素对高血压病的影响.结果 A型行为模式者及具有焦虑、抑郁倾向者易患高血压病.结论掌握患者的心理状况与顾虑,在针对性地加强心理护理、治疗,对控制及治疗高血压病具有重要的意义.

【总页数】2页(P103-104)

【作者】谢静文

【作者单位】汕头市中心医院,广东汕头515031

【正文语种】中文

【中图分类】R5

【相关文献】

1.影响高血压患者疗效的心理社会因素分析及护理对策 [J], 白树美

2.心理社会因素对老年高血压病患者降压治疗疗效的影响 [J], 胡昌盛;汤亚男

3.社会心理因素对子宫全切除术患者的影响及护理对策 [J], 陶坚红;陈东梅

4.永久性结肠造口患者社会心理适应能力的影响因素及护理对策 [J], 王妃凤;梁桂花;徐飞鹏;梁霞;戴梅花;符小敏

5.社会心理因素对哮喘患者的影响及护理对策 [J], 杨德芝;王宇宏

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

脑血管疾病与社会心理应激的流行病学调查摘要】目的分析脑血管疾病与社会心理应激的关系。

方法对与脑血管疾病患者相关的应激性生活事件经历, 应激情绪体验, 应付应激心理防卫方式以及个性特征进行流行病学调查。

结果脑血管疾病发病率与应激情绪体验持续时间的长短呈正相关。

结论社会心理应激因素对脑血管疾病的“致成效应”是客观存在的。

【关键词】流行病学心理应激脑血管疾病有关社会心理应激在脑血管疾病中的作用, 许多学者持肯定意见并推测其发病与神经生理、神经内分泌和免疫的调控机制相关[1-2]。

本研究通过脑血管疾病患者相关的应激性生活事件经历、应激情绪体验、应付应激心理防卫方式以及个性特征的流行病学调查研究, 探讨脑血管疾病的综合防治的依据。

1 对象与方法1.1 对象选择样本人群26万人, 实查23.48万人,面见率93.3%, 检出脑血管疾病884例, 男性412例, 女性272例,平均年龄( 63.40±4.10) 岁, 其中脑血栓形成532例, 脑出血290例, 蛛网膜下腔出血52例,脑栓塞10例。

于调查中每发现1例完全性卒中病人即在同一调查就近随机找出与病人年龄、性别、职业、民族相同而无脑血管疾病的健康成人作为对照。

检出的病人符合中华医学会第四次全国脑血管疾病会议制定的标准[3],并经头颅CT或MRI扫描确诊。

1.2方法:(1) 调查方法: 采用对照配对研究, 以问卷方式填表调查, 个性测验采用Eysenck成人个性量表(EPQ)测量性格的倾向性和情感的稳定性。

资料复核整理后按单因素成组或配对分析以及进行Mantel-Haenszel(M-H) 趋势性检验等统计方法处理。

(2) 应激性生活事件: 参考Holmes生活事件内容。

根据脑血管疾病的特点, 调查项目共16项, 主要包括家庭破裂、亲友故去、意外伤残、人际矛盾、邻里纠纷等负性事件, 参加的受试者发生时间为既往5年和1个月内。

(3) 应激情绪体验: 负性生活事件所激发的情绪体验包括恐惧、紧张、焦虑、担忧、忧郁、苦闷、失望等14种表现。

心理社会应激和生活方式与高血压脑出血的相关研究摘要】目的:探讨心理社会应激和生活方式对高血压脑出血的影响,从而降低高血压脑出血的发生。

方法:对58 例高血压脑出血患者的心理社会应激和生活方式进行调查,并与58 例健康体检者进行比较。

结果:高血压脑出血在不良生活方式和心理社会应激中的不稳定及易激动型个性与对照组相比,差异有统计学意义(P < 0.05);而在心理社会应激方面的抑郁焦虑型情绪和负性生活事件与对照组相比较,差异也有统计学意义(P < 0.05)。

结论:心理社会应激因素和生活方式与高血压脑出血的发生密切相关。

提高心理社会应激能力和改善生活方式对高血压脑出血的发生有着重要意义。

【关键词】心理社会应激生活方式高血压脑出血【中图分类号】R743.2 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2012)08-0386-02高血压脑出血是临床常见病,在发达国家占脑卒中的5% -10%,在我国占15% -30% [1]。

其病死率和致残率也极高,严重威胁着人们的身心健康[2]。

本研究通过对高血压脑出血患者的分析研究,探讨不良生活方式和心理社会应激与高血压脑出血的相关性,为更好地预防该病,提高健康和生活质量提供一定的依据,现将我们的研究报告如下:1. 资料和方法1.1 一般资料观察组58 例,为2010 年1 月-2012 年2 月收入我科及昆明医学院第二附属医院神经内科的高血压脑出血患者,其中男35例,女23 例,年龄45-72 岁,平均年龄(57.4±9.3)岁,为保证结果准确性,年龄大于72 岁和神志障碍者未纳入其中。

对照组:选取性别、年龄等因素与高血压脑出血组相匹配的健康者58 例,男35 例,女23 例,年龄45-72 岁,平均(56.7±8.5)岁。

1.2 诊断标准高血压病诊断依据2005 年中国高血压治疗指南建议的标准[3]。

脑出血诊断符合1995 年全国第4 届脑血管病会议制定的诊断要点[4]。

高血压脑出血患者心理社会因素分析

杨秀芹

【期刊名称】《医学理论与实践》

【年(卷),期】2006(019)003

【摘要】高血压性脑出血是目前危害人类健康的前四位祸首中的一种疾病,其死亡率和致残率高又是该病的一大特点。

因此,从多角度对该病进行研究更为重要。

本文着重就高血压性脑出血患者病前的心理社会因素进行分析,长期探索高血压脑出血的防治对策。

文中近几年来经临床和CT扫描确诊的88例脑出血患者,以病案资料为主,配合信访、咨询,对其发病诱因,病前生活、工作和精神状况等进行了回顾性调查分析。

【总页数】2页(P268-269)

【作者】杨秀芹

【作者单位】山东省邹城市人民医院,273500

【正文语种】中文

【中图分类】R743.34

【相关文献】

1.88例高血压脑出血患者心理社会因素分析 [J], 刘兆元

2.盆腔器官脱垂合并抑郁情绪患者的心理社会因素分析 [J], 刘盼盼; 邢文龙; 张桂青

3.本科护生职业认同感的心理社会因素分析 [J], 周静欣;师亚;石江林;嫣然

4.乳腺癌根治术后形体改变患者心理社会因素与生活质量的相关性分析 [J], 辛迎

迎;刘美凤;于成娥;刘超;孙莉

5.银屑病发病的心理社会因素及危险因素间关系的探讨——非条件Logistic回归分析和通径分析 [J], 苗丹民;王惠芳;皇甫恩;关鹏举;游旭群

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

综合心理干预在高血压脑出血患者护理中的运用探讨摘要:目的:对高血压脑出血患者治疗中,实施综合心理干预,观察其运用效果情况。

方法:本组观察时间设置为2021年6月-2023年5月,将100例高血压脑出血患者分为两组,每组患者50例,普通组采用常规护理方式,综合组采用综合心理干预,对比两组满意度和不良事件发生率情况。

结果:普通组和综合组满意度和不良事件发生率对照中,普通组满意度低于综合组,普通组不良事件发生率高于综合组,(p<0.05),两组结果有差异。

结论:对高血压脑出血患者治疗中,实施综合心理干预效果优越,值得推荐。

关键词:高血压脑出血;综合心理干预;效果高血压脑出血在临床中属于发病率较高的心血管疾病,该种病症在老年人群中的发病率较高,并且具有并发症多、治疗时间长、反复发作的特点,目前临床中对高血压脑出血病症的治疗方式主要为采用手术干预来保证治疗效果,从而减少不良事件的发生。

由于患者对自身病情的了解程度较低,因此在长期治疗中的依从性和配合度也不理想,这种不良情况对患者的治疗效果也会产生影响。

以往对高血压患者采用常规护理方式更加关注患者的治疗效果,这种方式对患者的疾病认知度以及情绪状态等关注度较低,导致患者的治疗积极性也不理想,基于此,在本组研究中对高血压脑出血患者治疗中,实施综合心理干预,观察其运用效果情况,现将分析结果呈现如下[1]:1.一般资料和方法1.1一般资料观察100例高血压患者并分为普通组和综合组,普通组50例,对患者年龄数据分析,患者在55--79岁之间,平均年龄63.33±4.51岁;对患者性别数据分析,其中男性患者27例,女性患者23例。

综合组50例,对患者年龄数据分析,患者在56--80岁之间,平均年龄63.92±4.67岁;对患者性别数据分析,其中男性患者26例,女性患者24例。

(p>0.05),两组资料无差异。

开展研究前需要向医院伦理委员会申请,获得准许后才能实施观察研究。

心理社会应激和生活方式与高血压脑出血的相关研究

发表时间:2012-09-25T16:40:20.233Z 来源:《医药前沿》2012年第8期供稿作者:张晓明1 朱榆红2

[导读] 本研究也显示吸烟和酗酒的比例在高血压脑出血所的比例明显高于对照组。

张晓明1 朱榆红2

( 1 云南省盈江县人民医院中医科云南盈江 679300)

( 2 昆明医学院第二附属医院神经内科云南昆明 650101)

【摘要】目的:探讨心理社会应激和生活方式对高血压脑出血的影响,从而降低高血压脑出血的发生。

方法:对58 例高血压脑出血患者的心理社会应激和生活方式进行调查,并与58 例健康体检者进行比较。

结果:高血压脑出血在不良生活方式和心理社会应激中的不稳定及易激动型个性与对照组相比,差异有统计学意义(P < 0.05);而在心理社会应激方面的抑郁焦虑型情绪和负性生活事件与对照组相比较,差异也有统计学意义(P < 0.05)。

结论:心理社会应激因素和生活方式与高血压脑出血的发生密切相关。

提高心理社会应激能力和改善生活方式对高血压脑出血的发生有着重要意义。

【关键词】心理社会应激生活方式高血压脑出血

【中图分类号】R743.2 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2012)08-0386-02

高血压脑出血是临床常见病,在发达国家占脑卒中的5% -10%,在我国占15% -30% [1]。

其病死率和致残率也极高,严重威胁着人们的身心健康[2]。

本研究通过对高血压脑出血患者的分析研究,探讨不良生活方式和心理社会应激与高血压脑出血的相关性,为更好地预防该病,提高健康和生活质量提供一定的依据,现将我们的研究报告如下:

1. 资料和方法

1.1 一般资料观察组58 例,为2010 年1 月-2012 年2 月收入我科及昆明医学院第二附属医院神经内科的高血压脑出血患者,其中男35例,女23 例,年龄45-72 岁,平均年龄(57.4±9.3)岁,为保证结果准确性,年龄大于72 岁和神志障碍者未纳入其中。

对照组:选取性别、年龄等因素与高血压脑出血组相匹配的健康者58 例,男35 例,女23 例,年龄45-72 岁,平均(56.7±8.5)岁。

1.2 诊断标准高血压病诊断依据2005 年中国高血压治疗指南建议的标准[3]。

脑出血诊断符合1995 年全国第4 届脑血管病会议制定的诊断要点[4]。

并经头颅CT 或MRI 证实为脑出血。

1.3 方法对所有观察对象均采取询问方式回答研究项目,有些情况家属补充,负性生活事件为发病前6 个月;抑郁焦虑采用Z u n g 自评抑郁量表(S D S)及焦虑自评量表(S A S)测评,评分指数≧ 0.5 为抑郁焦虑。

体重和身高同时测得。

1.4 统计学处理采用S P S S10.0 软件分析处理。

计量资料使用均数± 标准差表示,变量间比较用t 检验,计数资料间比较用卡方检验,以P < 0.05 为有显著性差异。

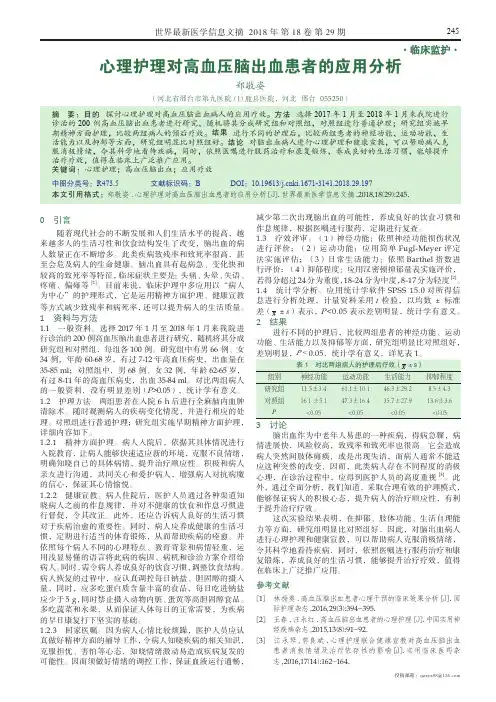

2 结果

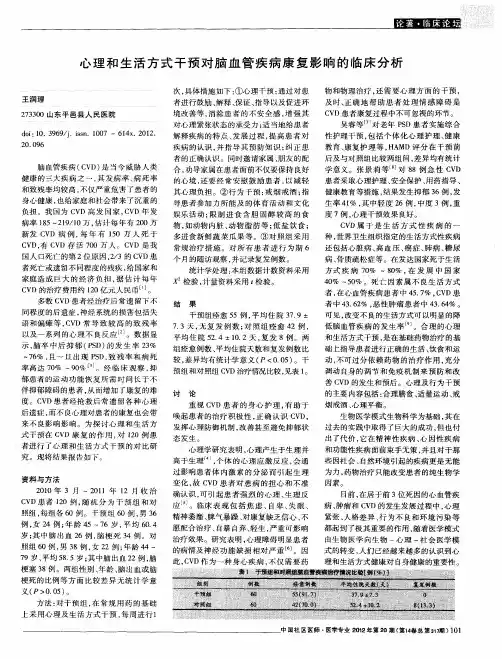

2.1 观察组与对照组在生活方式方面比较:高血压脑出血在吸烟、酗酒、体重指数和体育锻炼方面均有显著性差异(P < 0.01)。

详见表1.

表1 两组生活方式比较例(%)

注:体重指数(BMI)≥ 30 为肥胖

2.2 观察组与对照在心理社会方面比较高血压脑出血在不稳定及易激动型个性方面与对照组比较,差异有统计学意义(P < 0.01)。

在负性生活事件和抑郁焦虑型情绪方面,差异也有统计学意义(P < 0.05)。

详见表 2。

表2 两组社会心理应激比较

注:负性生活事件为发病前半年内

3 讨论

本研究在对58 例高血压脑出血患者的研究分析表明,不良的生活方式:吸烟、酗酒、肥胖和缺乏体育锻炼,以及心理社会应激:不稳定及易激动型个性、抑郁焦虑型情绪和负性生活事件对高血压脑出血的危害较为明显。

这与国内外的报导相符。

3.1 吸烟、酗酒与高血压脑出血的关系:烟草中尼古丁可使血中CO 升高,CO 对Hb 具有亲和力,易引起氧缺乏,进而会导致脂质代谢障碍,导致L D L 升高,H D L 下降,提高血浆纤维蛋白原含量,增加血粘度及血管壁损伤,促进脑动脉粥样硬化形成[5,6]。

吸烟还可刺激交感神经,使去甲肾上腺素升高,引起血管收缩,致高血压,又加速脑动脉粥样硬化,导致脑出血。

而酗酒导致血浆皮质醇、肾素及加压素水平增高,使血压升高,并导致脂代谢紊乱,促使动脉粥样硬化形成,使脑血管弹性减弱。

酒精还可直接抑制血小板生成与成熟,缩短血小板寿命,同时可伴发血液凝固功能障碍,肝硬化者凝血功能障碍更加显著,因而易发生出血性脑卒中。

尤其是高度白酒、可使血压升高,损害止血功能,降低循环中肝脏合成的凝血因子水平,加速纤溶,易导致弥漫性血管内凝血(DIC),而引起脑出血[7,8]。

本研究也

显示吸烟和酗酒的比例在高血压脑出血所的比例明显高于对照组。

3.2 肥胖、缺乏体育锻炼与高血压脑出血的关系

肥胖者内分泌和代谢功能紊乱与血中胆固醇、甘油三酯增高、高密度脂蛋白降低等因素有关。

近年研究表明超过标准体重20% 以上的肥胖者患高血压、糖尿病和冠心病的危险性明显增大,从而得出肥胖与高血压脑出血有间接联系。

同时体育锻炼不足又极易造成肥胖。

本组资料也揭示了高血压脑出血组肥胖和缺乏体育锻炼者高于对照组。

因而控制肥胖和增加体育锻炼对降低血压,减少脑出血的发生有着积极的影响。

3.3 心理社会应激与高血压脑出血的关系:本组研究显示高血压脑出血组的患者在不稳定及易激动型个性、抑郁焦虑型情绪和负性生活事件方面要明显高于对照组。

目前已证实高血压性脑出血通常在活动和情绪激动时发病[9]。

这与脑动脉血管的构造有关。

动脉壁薄弱,肌层和外膜结缔组织较少,缺乏弹力层。

受高血压血流冲击易发生动脉硬化和粟粒状动脉瘤[10]。

尤其在心理社会应激情况下血压往往可升高20-100mmHg, 应激后病人的交感神经活性较静息时明显增强,表现为血压升高,心率加快,血浆儿茶酚胺分泌增加。

国外研究表明,抑郁在高血压患者中发病率为35.4%。

2007 年,英国一项让受试者回忆令其愤怒或忧郁的生活事件的研究发现,这两种情绪均能引起血压升高,心率加快,外周血管总阻力增高[11]。

故而诱发脑出血。

归纳本研究的主要发现,不良生活方式:吸烟、酗酒、肥胖、缺乏体育锻炼和心理社会应激是高血压脑出血的相关危险因素。

为了避免高血压脑出血发生,应改变不良生活方式,建立一种良好生活方式,提高心理社会应激能力,保持心理健康,这对于当今生存压力较大的人们的身心健康也有着较为重要的意义。

参考文献

[1] . 张磊, 高淑英. 急性脑出血患者2 周内死亡的危险因素分析[ J ] . 中国实用内科杂志,2008,28(2):133.

[2] . 潘淑艳. 脑出血病人健康教育调查及对策[ J ] . 中国实用医药杂志,2007,11(2):94.

[3]. 陈灏珠, 林果为. 实用内科学[M]. 第13 版2009:1524.

[4]. 全国第四届脑血管病学术会议各类脑血管疾病诊断要点(1995)[J].中华神经科杂志,1996,29(6):379.

[5].Tobias K, Carlos SK, Klaus B, et al. Smoking and the risk of hemorrhagicstroke in men.Stroke,2003,34:1151-1155.

[6] . 罗晶, 王永红, 钟小妮, 等.158 例青年脑出血病因、危险因素及预后分析[J].Modern Preventive Medicine,2008,35(8):1587-1588.

[7] . 马玉梅. 高血压性脑出血的病因分析和早期防治. 中国现代药物应用,2008,2(18):79.

[8]. 朱求庚. 中青年卒中的DSA 检查及病因分析.Applied Journal of GeneralPractice,2004,2(3):220-221.

[9]. 王维治. 神经病学[M]. 第5 版. 北京: 人民卫生出版社,2005:147.

[10]. 汪健, 彭勃, 席刚明. 脑出血治疗后临床及影像学变化二例分析[J].中国全科医学,2011,14(7):2344.

[11].Hamer M, Tanaka G, Okamura H, et al. The effect of depressive symptomscardiovascular and catecholamine response to the induction of depressive mood [J].BioPsychol,2007,74:20-25.。