第十三章固相反应

- 格式:ppt

- 大小:1.56 MB

- 文档页数:74

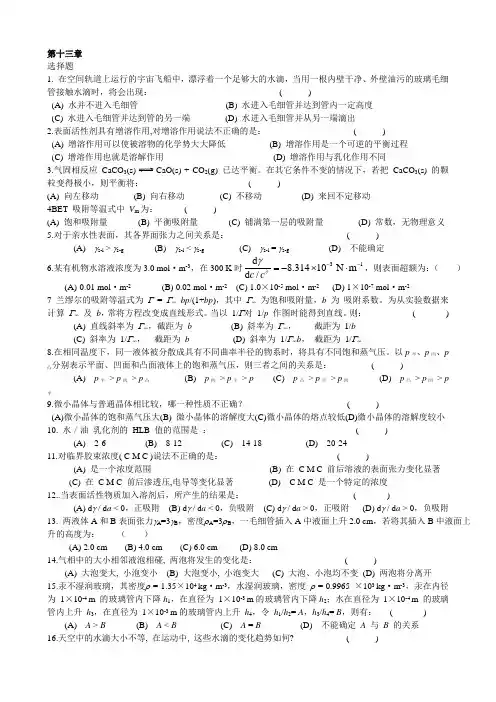

第十三章选择题1. 在空间轨道上运行的宇宙飞船中,漂浮着一个足够大的水滴,当用一根内壁干净、外壁油污的玻璃毛细管接触水滴时,将会出现: ( )(A) 水并不进入毛细管 (B) 水进入毛细管并达到管内一定高度(C) 水进入毛细管并达到管的另一端 (D) 水进入毛细管并从另一端滴出2.表面活性剂具有增溶作用,对增溶作用说法不正确的是: ( )(A) 增溶作用可以使被溶物的化学势大大降低 (B) 增溶作用是一个可逆的平衡过程(C) 增溶作用也就是溶解作用 (D) 增溶作用与乳化作用不同3.气固相反应 CaCO 3(s)CaO(s) + CO 2(g) 已达平衡。

在其它条件不变的情况下,若把 CaCO 3(s) 的颗粒变得极小,则平衡将: ( )(A) 向左移动 (B) 向右移动 (C) 不移动 (D) 来回不定移动 4BET 吸附等温式中 V m 为: ( )(A) 饱和吸附量 (B) 平衡吸附量 (C) 铺满第一层的吸附量 (D) 常数,无物理意义5.对于亲水性表面,其各界面张力之间关系是: ( )(A) γs-l > γs-g (B) γs-l < γs-g (C) γs-l = γs-g (D) 不能确定6.某有机物水溶液浓度为3.0 mol ·m -3,在300 K 时31d 8.31410 N m d /c cγ--=-⨯⋅$,则表面超额为:( ) (A) 0.01 mol ·m -2 (B) 0.02 mol ·m -2 (C) 1.0×10-5 mol ·m -2 (D) 1×10-7 mol ·m -27 兰缪尔的吸附等温式为 Γ = Γ∞ bp /(1+bp ),其中 Γ∞ 为饱和吸附量,b 为 吸附系数。

为从实验数据来计算 Γ∞ 及 b ,常将方程改变成直线形式。

当以 1/Γ对 1/p 作图时能得到直线。

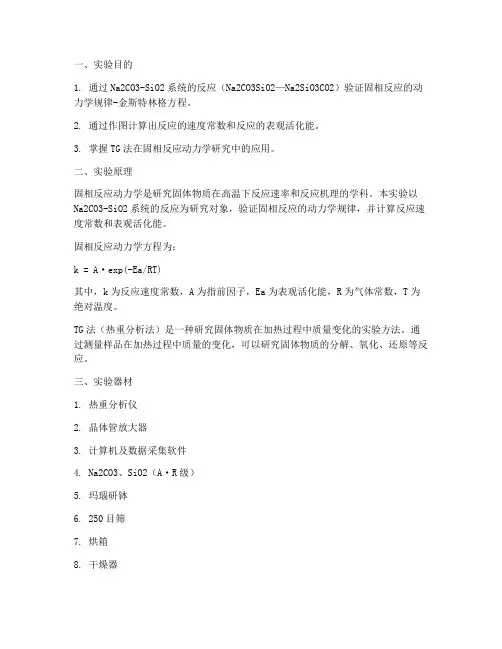

一、实验目的1. 通过Na2CO3-SiO2系统的反应(Na2CO3SiO2—Na2SiO3CO2)验证固相反应的动力学规律-金斯特林格方程。

2. 通过作图计算出反应的速度常数和反应的表观活化能。

3. 掌握TG法在固相反应动力学研究中的应用。

二、实验原理固相反应动力学是研究固体物质在高温下反应速率和反应机理的学科。

本实验以Na2CO3-SiO2系统的反应为研究对象,验证固相反应的动力学规律,并计算反应速度常数和表观活化能。

固相反应动力学方程为:k = A·exp(-Ea/RT)其中,k为反应速度常数,A为指前因子,Ea为表观活化能,R为气体常数,T为绝对温度。

TG法(热重分析法)是一种研究固体物质在加热过程中质量变化的实验方法。

通过测量样品在加热过程中质量的变化,可以研究固体物质的分解、氧化、还原等反应。

三、实验器材1. 热重分析仪2. 晶体管放大器3. 计算机及数据采集软件4. Na2CO3、SiO2(A·R级)5. 玛瑙研钵6. 250目筛7. 烘箱8. 干燥器9. 天平四、实验步骤1. 样品制备:将Na2CO3和SiO2分别在玛瑙研钵中研细,过250目筛。

将SiO2的筛下料在空气中加热至800℃,保温5h,Na2CO3筛下料在200℃烘箱中保温4h。

将处理好的原料按Na2CO3:SiO2 1:1摩尔比配料,混合均匀,烘干,放入干燥器内备用。

2. 测试步骤:(1)检查周围环境及仪器状态,确保室内环境温度为235℃。

(2)连接SDT和控制器之间的所有电缆,连接气体线路,检查并接通各个装置的电源,将控制器连接到仪器,熟悉控制器的操作。

(3)设置净化气体,主净化气体为N2或Ar,流量设置为100ml/min。

(4)将制备好的样品放入铂金坩埚中,使用不锈钢镊子将坩埚放入热重分析仪中。

(5)启动热重分析仪,记录样品在加热过程中的质量变化,得到TG-DTG曲线。

五、实验结果与分析1. 根据TG-DTG曲线,计算出反应速度常数k和表观活化能Ea。

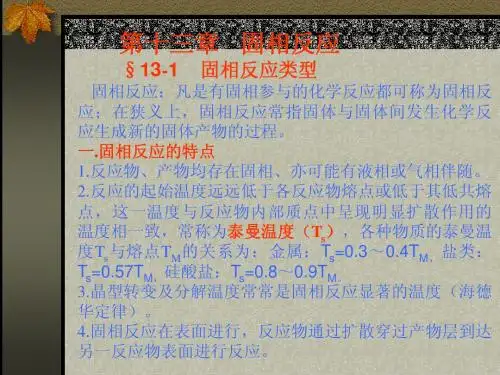

固相反应内容提要固相反应是无机固体材料的高温过程中一个普遍的物理化学现象,是一系列合金、传统硅酸盐材料以及各种新型无机材料生产所涉及到的基本过程之一。

由于固体的反应能力比气体和液体低很多,在较长时间内人们对它的了解和认识甚少。

尽管像铁中渗碳这样的固相反应过程人们早就了解并加以应用,但系统的研究工作却只是20世纪30~40年代以后的事。

在固相反应研究领域,泰曼(Tammann)及其学派在合金系统方面;海德华(Hedvall)、扬德(Jander)以及瓦格纳(Wagner)等人在非合金系统方面的工作是占有重要地位。

如今,固相反应已成为材料制备过程中的基础反应,它直接影响这些材料的生产过程、产品质量及材料的使用寿命。

鉴于与一般气、液相反应相比,固相反应在反应机理、动力学和研究方法方面都具有特点。

因此,本章将着重讨论固相反应的机理及动力学关系推导及其适用的范围,分析影响固相反应的因素。

8.1 固相反应过程及机理固相反应(指在固相间发生的化学反应,也指有气相或液相参与,而反应物和产物中都有固相的反应。

其特征是反应在界面上进行和物质在相内部扩散。

)在无机固体材料的高温过程中是一个普遍的物理化学现象,它是一系列合金、传统硅酸盐材料以及各种新型无机材料生产所涉及到的基本过程之一。

广义地讲凡是有固相参与的化学反应都可称为固相反应。

例如固体的热分解,氧化以及固体与固体、固体与液体之间的化学反应等都属于固相反应范畴之内。

但在狭义上,固相反应常指固体与固体间发生化学反应生成新的固体产物的过程。

一、固相反应特点(1)固相反应是发生在两组分相界面上的非均相反应,反应首先在相界面上发生,然后逐渐向其内部深入发展直至完全反应为止;通常包括相界面上的化学反应和反应物通过产物层的扩散两个过程;图8-1所示为物质A和B进行固相反应生成C的反应过程模型:反应一开始是反应物颗粒之间的混合接触,并在界面发生化学反应形成细薄且含大量结构缺陷的产物新相,随后发生产物新相的晶体生长和结构调整。

第十一章 扩 散11-1 名词解释(试比较其同)1.无序扩散:原子或离子的无规则扩散迁移运动发生在结构无序的非晶态材料中,称为无序扩散。

晶格扩散:原子或离子在晶体结构中不断地改变位置而出现由一处向另一处的无规则迁移运动,称为晶格扩散。

2.本征扩散:不含有任何杂质的物质中由于热起伏引起的扩散。

非本征扩散:由于杂质引入引起的扩散。

3.自扩散:一种原子或离子通过由该种原子或离子所构成的晶体中的扩散。

互扩散:两种或两种以上的原子或离子同时参与的扩散。

4.稳定扩散:是指扩散物质的浓度分布不随时间变化的扩散过程,使用菲克第一定律可解决稳定扩散问题。

不稳定扩散:是指扩散物质浓度分布随时间变化的一类扩散,这类问题的解决应借助于菲克第二定律。

11-2 欲使Mg 2+在MgO 中的扩散直至MgO 的熔点(2825℃)都是非本征扩散,要求三价杂质离子有什么样的浓度?试对你在计算中所作的各种特性值的估计作充分说明。

(已知MgO 肖特基缺陷形成能为6eV )Mg 2+离子在MgO 晶体中以空位机构扩散,MgO 中肖特基空位浓度: []()kT E V Mg2/exp -=''式中E 为空位生成能, E=6ev ;MgO 的熔点T m =3098k 。

故当 MgO 加温至靠近熔点(T M =3098k )时肖特基空位浓度为:[]6231910166.930001038.1210602.16exp ---⨯=⎭⎬⎫⎩⎨⎧⨯⨯⨯⨯⨯-=''Mg V 因空位扩散机构的扩散系数[]Mgm g V MgO D ''∝/ ,所以欲使+2Mg 在MgO 中的扩散直至MgO 的熔点均是非本征扩散,应使+3M离子产生的[]MgV ''远大于热缺陷空位610166.9][-⨯=''Mg V+3M 离子进入MgO 晶格,将发生下面缺陷反应:MgMg MgO V M M ''+−−→−∙22 因此,杂质离子+2M的浓度应远大于两倍的热缺陷空位浓度:[]563108332.110166.92--+⨯=⨯⨯〉〉M11-3 a) :/2CaO Ca+T=1145℃,705.01013=⨯T , =+CaO Dca /21310030.2-⨯ T=1393℃, 600.01013=⨯T, =+CaO Dca /21210920.4-⨯∴ ()()()1666314.8/exp 1092.41418314.8/exp 1003.2exp 0120130⨯-=⨯⨯-=⨯-=--Q D Q D RT Q D D解得: Q=6045kcal/mol D 0=4.21×10-4cm 2/secb) 323/O Al Al + 1393℃(1666k) 1716℃(1989k) 1923k(自取):1013⨯T0.600 0.503 0.520 D / 2.42×10-117.02×10-12解方程组:2.42×10-11=D 0exp(-Q/8.314×1989) 7.02×10-12=D 0exp(-Q/8.314×1923) 得 Q=142.6kcal/mol D 0=1.16×105cm 2/sec11-4 在二根金晶体圆棒的端点涂上示踪原子Au *,并把两棒端点连接,如图11-16(A )所示。