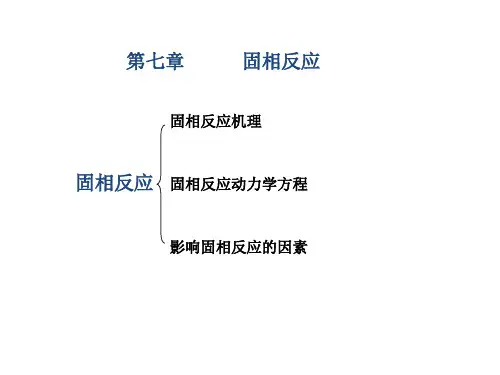

第七章-固相反应-无机材料科学基础教学提纲

- 格式:ppt

- 大小:2.43 MB

- 文档页数:42

第二章、晶体结构缺陷1缺陷的概念2、热缺陷(弗伦克尔缺陷、肖特基缺陷)热缺陷是一种本征缺陷、高于0K就存在,热缺陷浓度的计算影响热缺陷浓度的因数:温度和热缺陷形成能(晶体结构)弗伦克尔缺陷肖特基缺陷3、杂质缺陷、固溶体4、非化学计量化合物结构缺陷(半导体)种类、形成条件、缺陷的计算等5、连续置换型固溶体的形成条件6、影响形成间隙型固溶体的因素7、组分缺陷(补偿缺陷):不等价离子取代形成条件、特点(浓度取决于掺杂量和固溶度)缺陷浓度的计算、与热缺陷的比较幻灯片68、缺陷反应方程和固溶式9、固溶体的研究与计算写出缺陷反应方程T固溶式、算出晶胞的体积和重量T理论密度(间隙型、置换型)T和实测密度比较10、位错概念刃位错:滑移方向与位错线垂直,伯格斯矢量b与位错线垂直螺位错:滑移方向与位错线平行,伯格斯矢量b与位错线平行混合位错:滑移方向与位错线既不平行,又不垂直。

幻灯片7第三章、非晶态固体1熔体的结构:不同聚合程度的各种聚合物的混合物硅酸盐熔体的粘度与组成的关系2、非晶态物质的特点3、玻璃的通性4、Tg、Tf ,相对应的粘度和特点5、网络形成体、网络改变(变性)体、网络中间体玻璃形成的结晶化学观点:键强,键能6、玻璃形成的动力学条件(相变),3T图7、玻璃的结构学说(二种玻璃结构学说的共同之处和不同之处)8、玻璃的结构参数Z可根据玻璃类型定,先计算R,再计算X、Y 注意网络中间体在其中的作用。

9、硅酸盐晶体与硅酸盐玻璃的区别10、硼的反常现象幻灯片8第四章、表面与界面1表面能和表面张力,表面的特征2、润湿的概念、定义、计算;槽角、二面角的计算改善润湿的方法:去除表面吸附膜(提高固体表面能)、改变表面粗糙度、降低固液界面能3、表面粗糙度对润湿的影响4、吸附膜对润湿的影响5、弯曲表面的效应(开尔文公式的应用)6、界面的分类与特点7、多晶体组织8、粘土荷电的原因,阳离子交换序9、粘土与水的作用,电动电位及对泥浆性能的影响流动性,稳定性,悬浮性,触变性,可塑性10、瘠性料的悬浮与塑化泥浆发生触变的原因,改善方法幻灯片9第五章、相平衡1、相律以及相图中的一些基本概念相、独立组分、自由度等2、水型物质相图的特点(固液界线的斜率为负)3、单元系统相图中可逆与不可逆多晶转变的特点4、S iO2相图中的多晶转变(重建型转变、位移型转变)5、一致熔化合物和不一致熔化合物的特点6、形成连续固溶体的二元相图的特点(没有二元无变量点)7、相图应用幻灯片108、界线、连线的概念,以及他们的关系9、等含量规则、等比例规则、背向规则、杠杆规则、连线规则、切线规则、重心规则。

材料科学基础教学大纲课程号:课程名称:材料科学基础II 学分:4英文名称:Fundamentals of Materials Science (II)周学时: 4预修课程:《材料科学基础I》面向对象:材料科学与工程专业本科生一、课程介绍(100-150字)(一)中文简介《材料科学基础II》是《材料科学基础I》与材料科学后续专业课程的连接纽带,是材料系学生学习其它材料科学与工程相关专业课的基础,内容主要包括固态扩散、相图、固相反应、陶瓷烧结过程、熔融态与玻璃态、金属的凝固与结晶、固态相变过程等。

(二)英文简介This course provides fundamental knowleges for more specified courses related to materials science and engineering. The major contents are as follows: solid diffusion, phase diagrams, solid state reaction, sintering process of ceramics, molten and glassy states, solidification and crystallization of metals, and solid state phase transformations.二、教学目标(一)学习目标《材料科学基础II》课程教学的基本目的是在学生学完《材料科学基础I》课程之后,通过本课程的学习,进一步掌握材料研究与制备过程中所涉及的基础理论问题,如相平衡与相变过程、材料不同尺度范围内的本征结构、晶体组织、几何形态及表观性能,材料微观行为与宏观表现的有机联系,具有不同化学成分、加工过程、组织结构及宏观性能材料的物理本质、材料制备过程中的固相反应和烧结过程等。

学完本课程后,学生应掌握固态扩散基础知识;各类相图的判读以及在实际过程中的应用;理解固相反应、陶瓷烧结过程的实质和控制条件以及相关的动力学关系;掌握玻璃制备过程中的熔融态结构与性质以及玻璃形成过程与结构;掌握金属凝固和结晶基本过程以及成分分布、组织结构调控;掌握材料固态相变,特别是钢的奥氏体化、珠光体相变、马氏体相变、贝氏体相变、脱溶与时效、调幅分解等基础知识。

《无机材料科学基础》教学大纲英文课程名称: Foundation of Inorganic Material Science课程编号:0711305总学时:88(其中理论课学时:74 实验学时:14)总学分:5.5先修课程:物理化学、晶体学适用专业:无机非金属材料工程开课单位:材料科学与工程学院无机非金属材料工程教研室执笔人:梁忠友审校人:来启辉一、课程教学内容绪论材料的发展动向及本课程的重要地位;本课程的特色及基本要求。

第一章晶体化学基本原理原子半径和离子半径;球体紧密堆积原理,六方堆积和立方堆积;配位数和配位多面体;离子的极化对化学键和结构的影响;电负性,估计化学键;鲍林规则。

第二章晶体结构与晶体中的缺陷第一节典型结构类型氯化钠型、金刚石型、氯化铯型、闪锌矿型、纤锌矿型、萤石型、金红石型、碘化镉型、刚玉型、钙钛矿型、尖晶石型。

第二节硅酸盐晶体结构岛状结构、组群状结构、链状结构、层状结构、架状结构。

第三节晶体结构缺陷,点缺陷、固溶体、非化学计量化合物,固溶体研究方法;线缺陷,包括螺旋位错和刃位错。

第三章熔体与玻璃体第一节熔体结构——聚合物理论,第二节熔体性质粘度和表面张力。

第三节玻璃通性各向同性;介稳性;熔融态向玻璃态转化的可逆性与渐变性;熔融态向玻璃态转化时物理、化学性质随温度变化的连续性。

第四节玻璃的形成玻璃态物质的形成方法简介;玻璃形成的热力学、动力学,结晶化学条件;第四节玻璃的结构晶子学说;无规则网络学说。

第五节常见玻璃类型硅酸盐玻璃;硼酸盐玻璃。

第四章表面与界面第一节固体的表面固体的表面特征;晶体表面结构;固体表面能;第二节界面行为,润湿与粘附;吸附与表面改姓;第三节晶界晶界结构与分类;多晶体的组织;晶界应力。

第四节粘土—水系统胶体化学粘土的荷电性;离子吸附与交换;电动性质;胶体性质;瘠性料的悬浮与塑化。

第五章相平衡。

第一节硅酸盐系统相平衡的特点热力学平衡态与非平衡态;硅酸盐系统中的组分、相及相律。

第七章扩散与固相反应§7-1 晶体中扩散的基本特点与宏观动力学方程一、基本特点1、固体中明显的质点扩散常开始于较高的温度,但实际上又往往低于固体的熔点;2、晶体中质点扩散往往具有各向异性,扩散速率远低于流体中的情况。

二、扩散动力学方程1、稳定扩散和不稳定扩散在晶体A中如果存在一组分B的浓度差,则该组分将沿着浓度减少的方向扩散,晶体A作为扩散介质存在,而组分B则为扩散物质。

如图,图中dx为扩散介质中垂直于扩散方向x的一薄层,在dx两侧,扩散物质的浓度分别为c1和c2,且c1>c2,扩散物质在扩散介质中浓度分布位置是x的函数,扩散物质将在浓度梯度的推动下沿x方向扩散。

的浓度分布不随时间变的扩散过程稳定扩散:若扩散物质在扩散层dx内各处的浓度不随时间而变化,即dc/dt=0。

这种扩散称稳定扩散。

不稳定扩散:扩散物质在扩散层dx内的浓度随时间而变化,即dc/dt≠0。

这种扩散称为不稳定扩散。

2、菲克定律(1)菲克第一定律在扩散体系中,参与扩散质点的浓度因位置而异,且随时间而变化,即浓度是坐标x、y、z和时间t函数,在扩散过程中,单位时间内通过单位横截面积的质点数目(或称扩散流量密度)j之比于扩散质点的浓度梯度△cD:扩散系数;其量纲为L2T-1,单位m2/s。

负号表示粒子从浓度高处向浓度低处扩散,即逆浓度梯度的方向扩散,对于一般非立方对称结构晶体,扩散系数D为二阶张量,上式可写为:对于大部分的玻璃或各向同性的多晶陶瓷材料,可认为扩散系数D将与扩散方向无关而为一标量。

J x=-D J x----沿x方向的扩散流量密度J y=-D J y---沿Y方向的扩散流量密度J z=-D J z---沿Z方向的扩散流量密度适用于:稳定扩散。

菲克第二定律:是在菲克第一定律基础上推导出来的。

如图所示扩散体系中任一体积元dxdydz在dt时间内由x方向流进的净物质增量应为:同理在y、z方向流进的净物质增量分别为:放在δt时间内整个体积元中物质净增量为:若在δt时间内,体积元中质点浓度平均增量δc,则:若假设扩散体系具有各向同性,且扩散系数D不随位置坐标变化则有:适用范围:不稳定扩散。

《无机材料科学基础》教学大纲课程编号:030303Z1课程名称:无机材料科学基础英文名称:Fundamentals of Inorganic Materials Science学分:5 总学时:80 课内实验时数:6 课外实验学时:4周(80学时)先修课程要求:大学数学,无机化学,物理化学,材料学概论,结晶学与岩相学适应专业:无机非金属材料工程(四年制本科)参考教材:1.宋晓岚、黄学辉主编.无机材料科学基础.北京:化学工业出版社,20062.胡志强主编.无机材料科学基础教程.北京:化学工业出版社,20043.陆佩文主编.无机材料科学基础(硅酸盐物理化学).武汉:武汉工业大学出版社,19964.周亚栋主编.无机材料物理化学.武汉:武汉工业大学出版社,19945.浙江大学、武汉工业大学等合编. 硅酸盐物理化学.北京:中国建筑工业出版社,1980课程简介:《无机材料科学基础》是从无机材料领域内的各种材料制品的工艺技术实践中总结出来的共性规律而形成的一门课程,是材料科学的重要基础理论。

该课程把基础科学理论,特别是物理化学、结晶化学中的基本理论,具体应用到无机材料的制备工艺和性能研究中,用理论来阐明无机材料形成过程的本质,阐述如何应用基础理论来解决生产实际问题,为生产、研究和开发新材料提供理论依据。

本课程的内容包括无机材料引论、晶体结构、晶体结构缺陷、非晶态结构与性质、固体表面与界面、相平衡与相图、固体扩散、固相反应、相变过程、烧结过程和无机材料环境效应等11个方面的内容。

一、课程在培养方案中的地位、目的和任务《无机材料科学基础》课程是无机非金属材料工程专业培养方案中的主干课程和必修的专业基础课。

《无机材料科学基础》是从无机材料领域内的各种材料制品的工艺技术实践中总结出来的共性规律而形成的一门课程,是材料科学的重要基础理论。

该课程的前身是《无机材料物理化学》,其研究领域局限于传统无机材料材料和制品。

随着各种现代技术的发展,已在传统无机材料材料基础上开发出具有特殊性能的高温材料、高强材料、电子材料、光学材料以及激光、铁电、压电等材料,所涉及的化合物远远超出无机材料的范畴,而是整个无机非金属,因此改名为《无机材料科学基础》。