小学语文课文《商鞅南门立木》

- 格式:docx

- 大小:12.18 KB

- 文档页数:2

语S版六年级下册6.商鞅南门立木教学目标:1.引导学生了解课文主要内容,认识言而有信、说到做到和赏罚分明、严格执法的重要性,初步建立法制观念,在生活中要言而有信,说到做到。

2.有感情地朗读课文。

教学重点:读懂课文,了解商鞅南门立木的历史故事和意义。

教学难点:认识言而有信、说到做到和赏罚分明、严格执法的重要。

教学准备:商鞅变法的相关资料。

教学过程:第一课时一、预习课文1.导语:先人孟子曾经说过“不以规矩、不成方圆。

”从中告诫我们,做任何事都要有一定的规矩、规则和做法,否则无法成功。

早在战国时期,就有一位名叫商鞅的改革家,为了争取国家富强,主张变革不适合国家发展的旧的法规,为了取得老百姓的信任,保证变法成功,商鞅想出了一个好办法,这就是我们今天要学的一个历史故事《商鞅南门立木》。

2.板书课题:商鞅南门立木。

3.学生交流课前搜集的资料,认识商鞅(教师补充)。

商鞅:战国时期的政治家、思想家,著名法家代表人物。

商鞅少好刑名之学,专研以法治国,应秦孝公求贤令入秦,说服秦孝公变法图强。

商鞅从公元前356年至350年,大规模地推行过两次变法,变法内容主要为:废井田、开阡陌,实行郡县制,奖励耕织和战斗,实行连坐之法。

十年之后,秦国果然越来越富强。

秦孝公死后,商鞅被贵族诬害,车裂而死。

4.教师小结导入:今天,我们就来学习商鞅变法前,为取信于民而发生的一个故事。

二、整体感知1.学生自由认真读课文,要求读准字音,读通句子。

2.从文中找出生字新词,读读认认,联系上下文或查阅工具书加以理解。

注意把握以下词语:葫芦基础便宜冥思苦想大步流星喜笑颜开真心实意诚信守法七嘴八舌议论纷纷惹是生非定斩不饶言而有信说话算数3.教师出示生字词语卡片,指名认读。

⑴集体评议,纠错正音。

⑵教师根据学生自学情况,对重难点处加以强调。

①字音方面。

“便”是多音字。

②字形方面。

“孝”与“老”。

③理解词语。

真心实意:真实的心意。

冥思苦想:冥,深。

深沉地思考。

语文S版六下《商鞅南门立木》优秀教案一、教学目标1.理解课文《商鞅南门立木》的内容,感悟商鞅变法的决心和智慧。

2.学习课文中描写人物的语言、动作和心理的写作手法。

3.培养学生的文言文阅读能力和分析问题的能力。

二、教学重点与难点1.教学重点:理解课文内容,感悟商鞅变法的决心和智慧。

2.教学难点:分析课文中的写作手法,培养学生的文言文阅读能力。

三、教学过程(一)导入新课1.老师简要介绍商鞅变法的背景,激发学生的兴趣。

2.学生自由发言,谈谈对商鞅变法的了解。

(二)自主学习1.学生自读课文,理解课文内容。

(三)课堂讲解1.老师详细讲解课文内容,重点分析商鞅南门立木的寓意。

2.学生边听边做笔记,积极参与课堂讨论。

(四)案例分析1.老师引导学生分析课文中的写作手法,如描写人物的语言、动作和心理。

2.学生分组讨论,分享自己的分析成果。

(五)课堂练习1.学生完成课后练习题,巩固所学知识。

2.老师批改练习题,及时反馈。

(六)拓展延伸1.学生分享自己了解到的商鞅变法的相关故事。

1.学生谈谈本节课的收获。

四、课后作业1.学生熟读课文,背诵课文。

五、教学反思本节课通过引导学生自主学习、课堂讲解、案例分析、课堂练习、拓展延伸等环节,使学生深入理解了课文《商鞅南门立木》的内容,感悟了商鞅变法的决心和智慧。

在课堂上,学生积极参与讨论,分享自己的感悟和分析,提高了文言文阅读能力和分析问题的能力。

但在教学过程中,仍有个别学生表现出注意力不集中的情况,需要在今后的教学中加以改进。

1.导入新课老师简要介绍商鞅变法的背景,如战国时期的社会状况、秦国的崛起等。

学生自由发言,谈谈对商鞅变法的了解,如商鞅变法的目的、措施等。

2.自主学习学生自读课文,理解课文内容,如商鞅南门立木的故事情节、人物形象等。

学生分享自读感悟,如商鞅变法给秦国带来的变化、商鞅的智慧和决心等。

3.课堂讲解老师详细讲解课文内容,重点分析商鞅南门立木的寓意,如表明商鞅变法的决心、展示秦国的实力等。

语文S版六年级语文下册《商鞅南门立木》教案一、教学目标1.了解商鞅南门立木的故事背景,理解商鞅变法的目的和意义。

2.掌握课文中的生字词,能流利地朗读课文。

3.分析商鞅南门立木的启示,培养学生的思辨能力。

二、教学重点与难点1.教学重点:理解商鞅南门立木的故事,分析其寓意。

2.教学难点:理解商鞅变法对秦国的影响,以及商鞅南门立木的象征意义。

三、教学过程第一课时一、导入1.同学们,今天我们来学习《商鞅南门立木》这篇课文。

你们听说过商鞅吗?知道他为什么要南门立木吗?二、课文阅读1.学生自主阅读课文,注意把握文章结构,理解故事内容。

2.教师提问,检查学生对课文的理解。

三、生字词学习1.教师带领学生学习课文中的生字词,注意读音、书写和词义。

2.学生自主练习生字词,教师检查。

四、故事解析1.教师引导学生分析商鞅南门立木的背景,理解商鞅变法的初衷。

2.学生分组讨论,分析商鞅南门立木的寓意。

第二课时一、复习导入1.复习上节课的内容,回顾商鞅南门立木的故事。

2.学生分享对商鞅南门立木寓意的理解。

二、课堂讨论1.教师提出问题:商鞅南门立木对秦国的影响是什么?2.学生分组讨论,得出结论。

三、案例分析1.教师引导学生分析商鞅南门立木在现代社会的意义。

四、写作训练1.教师布置写作任务:以《商鞅南门立木的现代意义》为题,写一篇短文。

2.学生自主写作,教师指导。

第三课时一、复习导入1.复习上节课的内容,回顾商鞅南门立木的故事。

2.学生分享写作心得。

二、课堂小结2.学生自由发言,谈谈自己的收获。

三、课后作业1.根据课文内容,绘制商鞅南门立木的故事插图。

2.家长签字确认,监督孩子完成作业。

四、课后延伸1.鼓励学生阅读商鞅变法的相关资料,深入了解秦国历史。

2.家长参与,共同探讨商鞅南门立木的教育意义。

第四课时一、复习导入1.复习上节课的内容,回顾商鞅南门立木的故事。

2.学生分享课后作业的完成情况。

二、课堂讨论1.教师提出问题:商鞅南门立木对现代社会的启示是什么?2.学生分组讨论,得出结论。

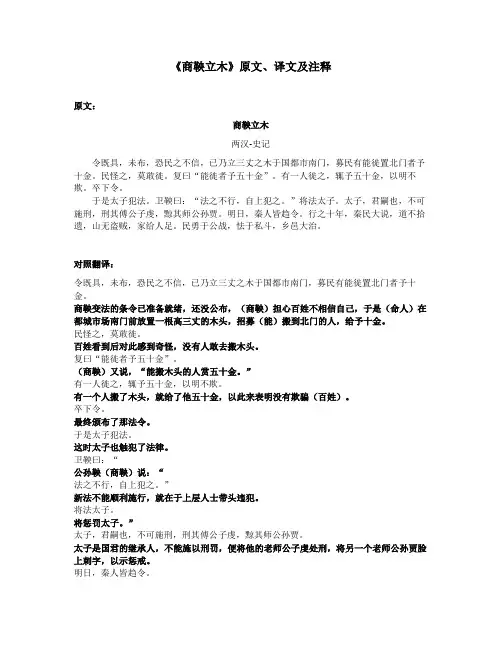

《商鞅立木》原文、译文及注释原文:商鞅立木两汉-史记令既具,未布,恐民之不信,已乃立三丈之木于国都市南门,募民有能徙置北门者予十金。

民怪之,莫敢徙。

复曰“能徙者予五十金”。

有一人徙之,辄予五十金,以明不欺。

卒下令。

于是太子犯法。

卫鞅曰:“法之不行,自上犯之。

”将法太子。

太子,君嗣也,不可施刑,刑其傅公子虔,黥其师公孙贾。

明日,秦人皆趋令。

行之十年,秦民大说,道不拾遗,山无盗贼,家给人足。

民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。

对照翻译:令既具,未布,恐民之不信,已乃立三丈之木于国都市南门,募民有能徙置北门者予十金。

商鞅变法的条令已准备就绪,还没公布,(商鞅)担心百姓不相信自己,于是(命人)在都城市场南门前放置一根高三丈的木头,招募(能)搬到北门的人,给予十金。

民怪之,莫敢徙。

百姓看到后对此感到奇怪,没有人敢去搬木头。

复曰“能徙者予五十金”。

(商鞅)又说,“能搬木头的人赏五十金。

”有一人徙之,辄予五十金,以明不欺。

有一个人搬了木头,就给了他五十金,以此来表明没有欺骗(百姓)。

卒下令。

最终颁布了那法令。

于是太子犯法。

这时太子也触犯了法律。

卫鞅曰:“公孙鞅(商鞅)说:“法之不行,自上犯之。

”新法不能顺利施行,就在于上层人士带头违犯。

将法太子。

将惩罚太子。

”太子,君嗣也,不可施刑,刑其傅公子虔,黥其师公孙贾。

太子是国君的继承人,不能施以刑罚,便将他的老师公子虔处刑,将另一个老师公孙贾脸上刺字,以示惩戒。

明日,秦人皆趋令。

第二天,秦国人听说此事,都遵从了法令。

行之十年,秦民大说,道不拾遗,山无盗贼,家给人足。

新法施行十年,秦国的路上没有人拾别人丢的东西为己有,山林里也没了盗贼,家家富裕充足。

民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。

百姓勇于为国作战,不敢再行私斗,乡野城镇都得到了治理。

注释:商鞅:战国中期政治家。

令既具:商鞅变法的条令已准备就绪。

怪:感到奇怪金:古代货币单位。

布:公布,颁布。

具:准备就绪。

国都市南门:指城后边市场南门。

《商鞅南门立木》教案《商鞅南门立木》教案教学目标1、指导学生有感情地朗读课文2、引导学生了解课文内容,认识言而有信说到做到和赏罚分明,严格执法的重要,初步建立法制观念,在生活中要言而有信、说到做到。

3、指导学生根据课后第3题的提示,体会句子的意思,进而理解课文内容。

4、学习本课认识生字一个,会写生字三个,掌握词语八个。

教学重点指导学生读懂课文了解商鞅南门立木的故事和意义。

教学难点引导学生认识言而有信,说到做到和赏罚分明、严格执法的重要教学准备1、演示文稿2、动画《南门立木》教学课时:两课时第一课时教学目标:1、指导学生朗读课文,引导学生了解课文内容,认识言而有信、说到做到和商法分明、严格执法的重要,初步建立法制观念。

2、指导学生根据课后第三题的提示体会句子的意思。

进而理解课文内容。

教学重点:引导学生认识言而有信,说到做到和赏罚分明、严格执法的重要。

教学准备1、演示文稿2、动画《南门立木》教学过程:一、导入新课1、播放动画《南门立木》的故事。

同学们这就是(板书课题:商鞅南门立木)的故事,那么商鞅为什么要南门立木呢?他有什么作用呢?生活中有没有类似这样的小故事呢?今天我们学完了这篇课文大家就明白了。

2、齐读课题二、学习新课(一)初读课文,整体感知1、自读课文,边读边画出生字和不懂的问题。

2、想一想:课文写了一件什么事。

3、组织交流:简要说说课文说了一件什么事。

(二)细读课文,感悟理解引导学生围绕以下几个问题,进行读书、体会、交流。

(1)商鞅为什么要南门立木?(2)开始人们对商鞅南门立木的做法有什么看法?(3)之后商鞅是怎么做的?(4)商鞅南门立木有什么影响和作用?先让学生细读课文,进行合作交流,然后进行全班交流汇报。

步骤一:解决自学提示(1)1、小声读一读1~3自然段;回答:(商鞅要变革旧的法规,推行新法,争取国家富强)2、推行新法容易吗?从哪里可以看出?(不容易。

从一方面…….另一方面……)3、面对重重困难。

小学语文课文《商鞅南门立木》

商鞅是我国战国时期的改革家。

他到秦国后,便说服秦孝公变革旧的法规,争取国家富强。

公元前356年,商鞅被秦孝公任命为左庶(shù)长,主持变法。

当时,商鞅要在秦国实行变法是很困难的,这一方面是因为一些旧贵族对变法持反对意见,另一方面老百姓也不相信秦孝公会真心实意地进行改革。

面对重重困难,商鞅心想:要在秦国进行改革,首先就要取得老百姓的信任,只有这样,才能在全国建立起一种诚信守法的良好社会风尚,从根本上保证变法的成功。

于是,他在新的法令颁布之前,冥思苦想了好几天,终于想出了一个取得老百姓信任的好办法。

这天清晨,商鞅派人在都城的南门竖起了一根三丈高的大木柱,并在南门城墙上挂出告示,下令道:谁能把这根大木柱扛到北门,朝廷就赏给他十两黄金。

这个消息立刻在全城引起了轰动。

人们纷纷涌向南门,拥在大木柱的四周。

大家七嘴八舌,议论纷纷。

"嘿,这倒是稀奇事,扛一根木头就赏金十两。

";

"天底下哪有这么便宜[piányi]的事儿,怕是耍人玩儿的吧?";

"这位新来的左庶长葫芦里到底卖的什么药?";

围观的人越来越多,可就是没人去碰那根木头。

更有一些胆小怕事的人,怕惹是生非,自讨苦吃,悄悄地溜走了。

因此,尽管这天前来围观大木柱的人成百上千,但是没有一个人上前去搬动它。

第二天,商鞅又让人在南门挂出告示,下令道:谁能把这根大木柱扛到北门,就赏给他五十两黄金。

告示挂出后不久,从围观的人群中走出一个小伙子,只见他挽起衣袖,把大木柱扛起来就走,一边走,一边还嘟囔(dūnang)着:"我倒要看看,这位左庶长大人说话算不算数。

";

小伙子扛起大木柱,大步流星地朝北门走去,后边跟随的人群汇成了一条长龙。

当扛大木柱的人到达北门后,商鞅立即大声宣布:"小伙子,你按我说的做了,请上来领赏吧!";

小伙子噌(cēng)噌噌地登上了城楼,不一会儿,手捧五十两黄金,喜笑颜开地走了下来。

这时,商鞅郑重地对大家说:"为了使咱们的国家强大起来,我受大王的委任,负责推行新法。

今后,凡是按新法办事的,都有重赏,就像这位扛大木柱的人一样。

可是,要是谁胆敢违抗法令,我定斩不饶!";说完,他便叫人把新的法令条文挂了出来。

商鞅"立木取信";一事在全国上下引起了很大的震动。

它不但为朝廷树立了一个言而有信、说到做到的形象,而且为新法的顺利实施打下了坚实的基础。