06第六章 六朝小说

- 格式:ppt

- 大小:415.00 KB

- 文档页数:30

六朝小说的源泉摘要:古代神话,遗留到秦、汉之际就造成了秦皇汉武时举国狂热的迷信神仙;东汉之末,大盛巫风,鬼道愈炙;会小乘佛教,传入中国土地,也渐渐兴盛;社会动乱,文化在各国家各民族的交融与碰撞之下愈加繁荣,文学进入了新的发展阶段。

清谈成风,玄学鼎盛,文士们按照自己的标准品评他人;这一切,都成就了中国小说的萌芽,形成了六朝特有的笔记体小说,对后世产生了深渊的影响。

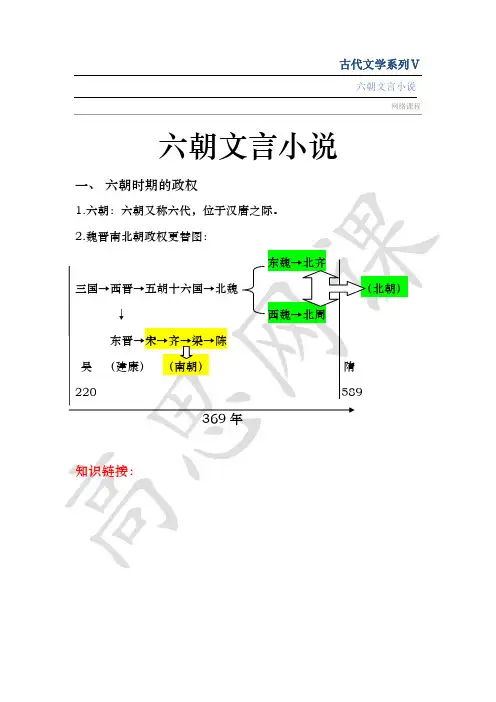

关键字:六朝小说造纸术政局动荡文化繁荣志怪小说地理博物类《博物志》杂史杂传类宗教《列异传》《搜神记》佛法灵异类志人小说笑话野史遗闻轶事六朝的时间段,在历史上有很多种说法,我在这里采用司马光在《资治通鉴》中运用的将曹魏、晋朝以及南朝的宋、齐、梁、陈,以此作为六朝的正统编年纪事,后人也多将此六个朝代并称六朝。

六朝是汉代、唐代,两个统一大王朝之间的分裂阶段,社会各个方面发生了广泛而深刻的变化,与之相伴的文学也在这时有了很大发展和进步,文人开始自觉的进行文学创作。

中国古代小说的起源和萌芽阶段,就是在六朝的时候。

六朝小说所涵盖的各类作品,在撰述意图、题材性质、历史渊源等方面都有一定程度的差异。

这些不同类型的作品同事涌现于六朝时期,是与当时的社会、文化环境有密切关系的。

总的来说,有一下三个原因:首先,纸的普遍使用改善了写作的物质条件。

汉代已经发明了造纸术,但纸张还没有广泛使用,竹木简仍然是汉代同性的文字载体。

在使用竹简的时代,由于书写操作的繁难,只有非常重要的事情才会被人们记载下来。

到了六朝,纸张取代竹简成为通行的文字载体。

与笨重的竹简相比,轻盈、廉价的纸方便书写,用纸抄写的书剑也便于保存、流传和阅读。

纸的普遍使用不仅增强了人们阅读、求知的欲望,也激发了人们的撰述热情。

在纸流行以后,人们可以把自己感兴趣的不太重要的事情也记录下来。

因此,六朝小说中出现了跟多志人记事之作。

第二,国家的分裂和政治权利的分散,也带来了思想文化的开放和多元的局面。

汉代的时候,国家统一,政治权利高度集中与中央政府,朝廷可以运用手中的权利统一全国的思想文化。

1、创作成因和目的:六朝志怪小说旨在崇扬道佛,如《搜神记》其目的就在于明神道之不诬;志人小说如《世说新语》是士大夫闲暇消遣的产物,都不是有意识的小说创作。

而唐传奇“始有意为小说”,具备鲜明的人物形象和完整曲折的故事情节等小说特点。

作者为了显现史才、诗笔和议论,也有提高声誉的目的,往往通过故事情节和人物形象的虚构多方面反映现实、抒写理想。

2、创作内容:受道教神仙信仰、玄学风气以及佛教传播影响,志怪小说以真实记叙神异鬼怪故事为主体内容,如《搜神记》分神化篇、妖怪篇、异行篇、还魂篇、精怪篇等记录神仙精怪和奇人奇事。

志人小说突破志怪藩篱,现实性较强,如《世说新语》以真人真事为描写对象,记叙名士卓然不群的举止言行。

唐传奇传述奇事奇遇,但作者开始运用佛道观念表现现实人生,内容在志人小说的基础上更趋贴近社会,反映面更广。

有的由鬼神志怪转入写人世之奇,直接叙写人事,如《李娃传》塑造了纯洁的风尘女子李娃,控诉了士族婚姻制度的罪恶;有的虽有人与神怪交往,但目的在于人事,如《柳毅传》,虽有救龙女的情节,但目的在于弘扬知恩图报的精神;人物实现了从神仙到游侠的转变,从仙境回到人间,如《虬髯客传》中的虬髯客就是豪放慷慨、有远见卓识而行动诡秘的侠客豪杰;用释道观念感悟生活,如《南柯太守传》“虽稽神语怪”,但希冀人们领会世间祸福穷达变幻无常的道理,看破功名富贵。

唐传奇已由怪力乱神走向人事之奇,脱离了荒诞不经,开始正面描写人世。

3、表现形式志怪小说往往主体便是记录怪异,宣传宗教教义,如《灵鬼志》宣扬因果观念。

唐传奇在运用宗教教义时,把宗教观念转变为艺术方式,不再是有意宣传宗教。

有的用释道观念来进行艺术想象,如《离魂记》中离魂和死而复生的情节是作者借虚幻的外衣,更为真切地表现倩娘对王宙真实的情感;有的是人物来源释道,借释道之人表现现实人生,如《裴航》中的云英便是一位仙女。

4、艺术技巧(1)结构篇幅六朝小说情节往往不完整,篇幅短小,粗陈梗概或丛残小语,如《世说新语》记述人物言语、行为片断。

汉魏六朝小说第一节汉代小说一、《汉书艺文志》所载小说《汉书艺文志》的《诸子略》录小说十五种,这十五家小说到隋代已全部亡佚。

根据一些史家的引注和某些佚文来推测其内容和性质,大致可分三类:1.近史之书,如《周考》、《青史子》、《天乙》、《臣寿周纪》;2.似子之书,如《伊尹说》、《鬻子说》、《师旷》、《务成子》、《待诏臣饶心术》、《百家》;3.方士之书,如《黄帝说》、《封禅方说》、《待诏臣安成未央术》、《虞初周说》等。

其中1、2类基本属于轶事,即记琐闻轶事、人物言行,有些作品有志怪色彩。

第3类为方士之书,基本上是记鬼神巫祝、求他长生之事,当属于志怪。

《汉书艺文志》所录小说,其中肯定为汉人的著作有《封禅方说》、《待诏臣饶心术》、《待诏臣安成未央术》、《臣寿周纪》、《虞初周说》、《百家》。

《汉书艺文志》小说是我国小说史的开篇。

一、汉代其他小说1.《燕丹子》;内容是荆轲刺秦的史实附会而成的。

《隋书经籍志》首次把它列入子部小说类。

明代胡应麟称其为“古今小说杂传之祖”。

2.《列仙传》,西汉刘向撰。

刘向,本名更生,字子政,是西汉的宗室,楚元王刘交的四世孙。

今本《列仙传》记有神仙七十人,有上古神话的人物,也有历史上乃至现实中的真实人物,其中一些人神恋爱的故事和游仙的故事写的较好,如《江妃二女传》、《萧史》。

《列仙传》开了神仙传记的先河。

三、汉代托名小说1.《神异经》,又称《神异记》、《神异录》,相传为东方朔所撰,但后人以为是六朝人的伪造。

这是一部仿《山海经》的作品,属于地理博物类志怪小说、2.《十洲记》,又名《海内十洲记》、《十洲三岛记》,托名东方朔所作。

内容是记述东方朔答汉武帝之辞。

此书实为神仙方士之说。

3.《汉武故事》又名《汉武帝故事》、《汉孝武故事》,是一部杂史体的志怪小说,托名班固所作。

《四库提要》说它“所言亦多与《史记》、《汉书》相出入,而杂以妖妄之说”。

4.《洞冥记》,又名《汉武洞冥记》《别国洞冥记》、《汉武帝别国洞冥记》等,托名郭宪所撰。

魏晋六朝小说举要魏晋六朝小说称为笔记小说,因为魏晋南北朝后期出现文笔之争,有韵者为“文”,无韵者为“笔”,也就是把注重辞藻,讲究声韵、对偶的文章称为“文”;把散行撰写的文章称为“笔”。

“笔记”是与诗歌骈俪之文相对而言的。

小说是散行单句,无韵的文字,故称笔记。

这一时期笔记小说主要有杂录小说、志怪小说、民间故事三类。

一、杂录小说杂录小说又称志人小说。

包括人物轶事、历史琐记、笑话解颐三类。

(一)人物轶事这一类小说以刘义庆召集门客编撰的《世说新语》为代表。

《世说新语》原名《世说》,唐代人为了区别汉代刘向的《世说》,改称为《续世说》、《世说新书》。

后代人则合并刘向和陆贾的两部书名,将它易名为《世说新语》。

从回目看,《世说新语》的内容主要是记录由汉末至东晋之间豪门士族知识分子的传闻轶事。

首先,揭露了统治阶级的荒淫腐朽、穷奢极欲和暴虐凶残。

其次,真实反映了乱世知识分子的生活,用艺术形象诠释了魏晋风度。

复次,歌颂了劳动人民和知识分子的优秀品质。

《世说新语》写作上颇为成功,积累了许多艺术经验。

首先,善于运用人物的一言一行刻画人物形象,表现个性。

作为篇幅短小的文言小说,这是最大的特色。

其次,心理描写颇为出彩。

再次,擅长运用细节刻画和对比手法。

最后,语言简约含蓄,隽永传神,富有韵味。

(二)历史琐记历史琐记的代表作是葛洪的《西京杂记》和宗懔的《荆楚岁时记》。

《西京杂记》记述了汉代的传说、琐闻以及有关西京宫室园囿。

记叙客观,情节生动,引人注目;而且“在古小说中,意绪秀异,固亦文笔可观者也。

”(鲁迅《中国小说史略》)南朝梁代宗懔的《荆楚岁时记》是一本有价值的杂传小说,则记录荆楚岁时的风物、故事,自元旦至除夕共二十余条,保存的民俗材料十分珍贵。

(三)笑话解颐魏晋六朝出现了笑话解颐的专著,代表作有魏代邯郸淳的《笑林》、晋代陆云的《笑林》。

二、志怪小说“志怪”二字最早见于《庄子•逍遥游》:“齐谐者,志怪者也”,意为记述怪异。

六朝时期许多人借用“志怪”二字作为书名,到了唐代,《酉阳杂俎序》把上述书籍成为“志怪小说之书”。

中国古代文学史教学大纲先秦六朝部分《中国文学史》本科插班生考试大纲使用教材:袁行霈《中国古代文学史》先秦汉魏六朝文学总绪论1、中国文学的基本特点。

文学与非文学的界限模糊;文学与政治、礼教关系密切;两大永恒的文学主题:用世与隐逸。

2、中国文学的演进:文学演进的两种基本因素。

第一,外部因素的影响:政治、经济、文化的影响,民族矛盾的影响;种族、地理环境的影响。

第二,内部因素的影响:文学发展的不平衡的影响(文体发展、朝代、区域的不平衡);文学演进过程中相反相成因素的互动(俗与雅、复古与革新、文与道的互动)。

3、中国文学史的分期:三古七段的分期。

上古期(公元3世纪以前):第一段先秦期、第二段秦汉期。

中古期(公元3世纪至16世纪):第三段魏晋至唐中叶;第四段唐中叶至南宋末;第五段元初至明中叶。

近古期(公元16世纪至20世纪初):第六段明嘉靖初至鸦片战争;第七段鸦片战争至五·四运动。

第二章《诗经》第一节《诗经》的编定与流传《诗经》的产生时间与区域《诗经》的编纂三家诗毛诗第二节《诗经》的分类“六义说”风、雅、颂第三节《诗经》的表现手法与艺术特色赋、比、兴句式和章法颂的不同语言风格。

思考题:(1)《诗经》的分类与表现手法。

(2)《诗经》的艺术特点。

第三章《楚辞》第一节“楚辞”的产生“楚辞”的基本含义多种文化的交融楚地文化风俗“楚辞”产生与文学自身发展的关系。

第二节屈原与楚辞其他作家屈原作品及其真伪辨析宋玉及其他楚辞作家。

第三节《诗经》、《楚辞》的影响对后世文人精神的影响两种艺术风格的影响比兴与象征手法的影响思考题:(1)“楚辞”的含义。

(2)《诗经》与《楚辞》的影响。

第四章先秦叙事散文(历史散文)第一节散文的萌芽与形成甲骨卜辞铜器铭文从《尚书》到《春秋》——散文的形成第二节《左传》的叙事与记言以记事为纲结构特点叙事特点人物形象记言特点。

第三节《国语》与《战国策》记言中叙事《国语》的特点《战国策》的特点第四节先秦叙事散文的影响史传文学的源头叙事散文的楷模小说的雏形。

六朝小说1.志怪中的“博物”体、“拾遗”体、“搜神”体,轶事中的“琐言”体、“排调”体、“逸事”体。

2.战国时代的《汲冢琐语》、《山海经》等,标志着志怪小说的初步阶段,可视为准志怪小说;两汉的《括地图》、《神异经》、《洞冥记》、《十洲记》等属于基本成熟的志怪小说;魏、晋、南北朝是志怪小说的黄金时代,诞生了《博物志》、《搜神记》、《拾遗记》等彪炳史册的名著。

3.“搜神”体。

干宝的《搜神记》、署名陶渊明的《搜神后记》、刘义庆的《幽明录》、刘敬叔的《异苑》等。

4.“搜神”体发轫于汉末陈实的《异闻记》,经过魏文帝曹丕《列异传》的发展,至东晋初干宝《搜神记》问世。

5.北宋以前,正史的体裁主要分为三种:一为编年体,如《左传》;一为纪传体,如《史记》;一为国别体,如《国语》。

6.“搜神”体为古代叙事模式的开拓所作的一个贡献是:它大量采用了第三人称限制叙事。

7.“搜神”体所向往的风格是“简淡”、雅饬。

《四库全书总目提要》对其中几部代表作的评价是:(《搜神记》)叙事多古雅,(《搜神后记》)文辞古雅,(《异苑》)词旨简澹,无小说家猥琐之习。

8.钱钟书《中国诗与中国画》中曾经指出:“据中国文艺批评史看来,用杜甫的诗风来作画,只能达到品位低于王维的吴道子,而用吴道子的画风来看作诗,就能达到品位高于王维的杜甫。

中国旧诗和旧画有标准上的分歧。

”9.正史讲求凝重,而“小说”则务必淡雅。

10.“博物”体源于先秦的地理学和博物学。

夏禹治水,“定高山大川”,这是古代中国人在生产生活中运用地理博物知识的较早尝试,因而一向被视为地理博物学的起点。

11.战国时代《山海经》的问世,标志着准“博物”体志怪的产生。

其特征是:外表还是记地理、物产,但“好怪而妄言”,充满了荒诞的内容。

12.汉代的《神异经》、《十洲记》已是成熟的“博物”体志怪。

魏、晋、南北朝的《博物志》、《玄中记》、《述异记》则是“博物”体志怪高峰期的作品,而已《博物志》成就较高,其作者张华,在当时以“博物洽闻”著称。