内伤咳嗽中医夏治论文

- 格式:doc

- 大小:27.00 KB

- 文档页数:7

咳嗽中医辩证论治咳嗽是指从肺经喉发出"咳、咳"有声的症状。

因外感六淫,脏腑内伤,影响于肺所致有声有痰之证。

咳嗽是肺系疾病的主要症状。

“咳”指肺气上逆,有声无痰;“嗽”指咯吐痰液,有痰无声,多声痰并见,故并称咳嗽,见《素问·五脏生成篇》。

《素问病机气宜保命集》:“咳谓无痰而有声,肺气伤而不清也;嗽是无声而有痰,脾湿动而为痰也。

咳嗽谓有痰而有声,盖因伤于肺气动于脾湿,咳而为嗽也。

”因外邪犯肺,或脏腑内伤,累及于肺所致。

《医学三字经·咳嗽》:“咳嗽不止于肺,而亦不离于肺也。

”外感以祛邪宣肺为主,内伤以调理脏腑、气血为主。

一、《内经》对咳嗽作了专篇论述《素问·咳论》指出;“肺之令人咳,何也?歧伯对曰。

五脏六腑皆令人咳,非独肺也。

说明咳嗽一证虽属肺病,但五脏六腑功能失调,都能引起咳嗽,并且表现不同特征,即肺咳之状,咳而喘息有音,甚则唾血。

心咳之状,咳则心痛,喉中介介如梗状,甚则咽肿喉痹……。

”“五脏之久咳,乃移于六腑。

脾咳不已,则胃受之,胃咳之状,咳而呕,呕甚则长虫出……。

”为辨证奠定了理论基础。

咳嗽的分型,按病邪分,有伤风咳嗽、风寒咳嗽、伤燥咳嗽、燥热咳嗽、痰饮咳嗽、风热嗽、热嗽、时行嗽、寒嗽、湿咳、暑咳、火咳、食咳等;按脏腑气血分,有肺虚咳、肺咳、心咳、肝咳、脾咳、肾咳、大肠咳、小肠咳、胃咳、膀胱咳、三焦咳、胆咳、劳嗽、气嗽、瘀血嗽等;按咳嗽发病时间与特点分,有久咳、五更嗽、夜嗽、干咳嗽、呷嗽、哑嗽、顿嗽等。

二、《隋·巢元方么诸病源候论》分类为十种咳《诸病源候论·咳嗽候》指出:“又有十种咳。

一曰风咳,语因咳言不得竟是也。

二曰寒咳,饮冷食寒入注胃,从肺脉上气内外合,因之而咳是也。

三曰支咳心下鞭满,咳则引痛,其脉反迟是也。

四曰肝咳,咳而引胁下痛是也。

五曰心咳,咳而唾血,引少阴是也。

六曰脾咳,咳而涎出续续不止,引少腹是也。

七曰肺咳,咳而引颈项而唾涎沫是也。

中医辩证治疗内伤咳嗽七法内伤咳嗽是指由内脏功能失调或病理变化引起的咳嗽症状。

中医将其分为不同类型,常见的包括肺虚型、肺热型、肺阴亏损型等,肺虚型主要表现为干咳无痰或少量白色稀痰,声音低微,容易感到乏力、气喘等,中医认为肺气虚弱导致阳气不足,治疗重点在于补益肺气。

肺热型主要表现为干咳或少量黄色稠痰,可能伴有口渴、发热等,中医认为体内有火邪扰动肺部,治疗重点在于清退火邪并滋养阴液。

肺阴亏损型主要表现为干咳少或无痰,声音低微,可能伴有口干、盗汗等,中医认为肺阴不足导致肺部失养,治疗重点在于滋养肺阴。

中医辩证治疗内伤咳嗽注重辨证施治,根据不同的病因和临床表现,采用相应的方法进行治疗。

本文将介绍中医辩证治疗内伤咳嗽的七种常用法则,具体如下。

一、补肺法补肺法主要适用于肺虚型的咳嗽,即由于肺气不足导致的咳嗽症状,例如咳嗽干燥无痰或少痰,声音低哑,咳嗽时间较长,反复发作,咳嗽伴有气促、乏力、易出汗等肺气不足的表现,针对治疗方法如下:(1)补肺气:在治疗肺虚型内伤咳嗽时,重点是补益肺气,常用的药物有党参、白术、黄芪等具有益气养阴作用的中药,此外适当的饮食调理也很重要,宜多食用滋阴润燥的食物如梨、银耳、枸杞等。

(2)滋养阴液:对于肺阴亏损型内伤咳嗽,治疗重点在于滋养肺阴,可使用滋阴润燥的中药如沙参、麦冬、玉竹等,此外保持室内空气湿润,避免过度吸烟和暴露在干燥环境中也是有助于滋养阴液的方法。

(3)针灸疗法:中医针灸疗法在治疗内伤咳嗽中也有一定的应用,常用的穴位包括肺经相关穴位如太渊、太白等,以及其他具有补益肺气、滋养阴液或清退火邪作用的穴位。

二、清肺法清肺法主要适用于肺热型的咳嗽,即由于肺内火盛引起的咳嗽症状,例如咳嗽干燥或有少量黄稠痰,咳嗽声音粗重,口渴、便秘等表现,咳嗽伴有发热、腹胀、口苦等火盛的表现;针对治疗方法如下:(1)清退火邪:使用具有清热解毒作用的中药,如银柴胡、黄芩、生地黄等,这些药物可以帮助清除体内积聚的火邪,减轻肺部的炎症反应。

小儿咳嗽的中医辨证论治心得摘要:咳嗽是儿科的常见病,本文浅谈在临床工作中,运用中医内治法对小儿咳嗽进行辨证施治。

首先应分清外感与内伤,治疗应分清邪正虚实。

咳嗽一般预后好,尤其是外感咳嗽,因其病轻浅,及时治疗多能短时间内治愈。

内伤咳嗽,其病较深而难治,每与痰热、痰湿、气虚、阴伤有关,临证必须辨证准确,用药得当,方能奏效。

关键词:小儿咳嗽;中医;咳嗽既是独立性的病症,又是肺系多种疾病的一个症状。

小儿咳嗽是儿科的常见病,一年四季均可发病,尤以冬春季节为多。

小儿咳嗽,大致相当于现代医学的急性支气管炎、慢性支气管炎等以咳嗽为主要表现的疾病。

本文浅谈在临床工作中,运用中医内治法对小儿咳嗽进行辨证施治。

现代医学认为咳嗽是机体的一种防御反射,有利于清除呼吸道的分泌物和有害的因子,但是频繁剧烈的咳嗽对患者的生活、社会活动等造成比较严重的影响。

咳嗽按发病时间通常分为类:急性、亚急性和慢性咳嗽。

一般急性咳嗽时间在3周以内,而亚急性咳嗽为3-8周,慢性咳嗽超过8周。

而急性咳嗽原因通常包括普通感冒以及急性气管支气管炎,而亚急性咳嗽常见的原因主要包括感染后咳嗽、上气道咳嗽综合征等,慢性咳嗽的常见的病因主要包括上气道咳嗽综合征、嗜酸粒细胞性支气管炎以及胃食管反流性咳嗽等等。

咳嗽病理变化主要表现为:气管、支气管粘膜充血、水肿,纤毛细胞损伤脱落,粘液腺体肥大,粘膜下层有炎症细胞浸润,分泌物增加。

若细菌感染,分泌物可呈粘液脓性。

炎症消退后,粘膜的结构和功能恢复正常[1]。

中医对于咳嗽的认识,咳嗽是指肺失宣降、肺气上逆而作声、咳吐痰液而言,为肺系疾病的主要症候之一。

分而言之,有声无痰为咳,有痰无声为嗽,临床上多痰声并见,难以截然分开,故以咳嗽并称。

咳嗽病名最早见于《内经》,分为五脏咳和六腑咳,并论述对对应的症状及治疗。

张仲景在《伤寒论》和《金區要略》文中对咳嗽证治论述比较多,将咳嗽作为肺系疾病的主要症状阐述,从辨证和立法遣方来看,张仲景论及的咳嗽理论认识及治则方药都为小儿咳嗽的诊治提供重要借鉴。

浅谈咳嗽的中医治疗姓名:杜含光学号2009Z07001定义:咳嗽是由六淫外邪侵袭肺系,或脏腑功能失调,内伤及肺,肺气不清,失于宣肃所成。

临床以咳嗽、咳痰为主要表现。

若咳与嗽分别言之,则有声无痰为咳,有痰无声为嗽。

一般痰声多并见,难以截然分开,故以咳嗽并称。

《内经》对咳嗽的成因、症状及证候分类、病理转归及治疗等问题作了较系统的论述,如《素问·宣明五气》说:“五气所病……肺为咳。

”《素问·咳论》认为咳嗽系由“皮毛先受邪气,邪气以从其合也”。

又说:“五脏六腑皆令人咳,非独肺也。

”强调了肺脏受邪以及脏腑功能失调均导致咳嗽的发生。

病因病机:外感咳嗽为六淫外邪,侵袭肺系,《河间六书·咳嗽论》云:“寒、暑、燥、湿、风、火六气,皆令人咳。

”内伤咳嗽为脏腑功能失调,内邪干肺,可分为其他脏腑病变涉及于肺和肺脏自病两端。

咳嗽的分类,以脏腑命名,分为肺咳、心咳等五脏咳,以及胃咳、胆咳等六腑咳。

并描述了各种咳嗽的证候特征,隋代《诸病源候论·咳嗽论》有十咳之称,除五脏咳外,尚有风咳、寒咳、支咳、胆咳、厥阴咳等。

明代张景岳将咳嗽分为外感、内伤两类。

至此,咳嗽的辨证分类渐趋完善,切合临床实用。

外感咳嗽是感受外邪如受凉或受热所致,多见于感冒之后引起的咳嗽,占整个咳嗽发病病人的60%-70%。

外感咳嗽又根据辨证可以分为风寒咳嗽、风热咳嗽以及风燥咳嗽等,其症状各不相同。

内伤咳嗽则是指有各种基础疾病的病人出现咳嗽症状。

比如:呼吸系统疾病最容易引起咳嗽,如咽喉炎、急慢性支气管炎、肺气肿、肺炎、肺结核、肺癌等;心血管疾病,如心衰也可引起咳嗽;还有消化系统的疾病也可以引起咳嗽,如胃食道反流、慢性胃炎;过敏性疾病,如哮喘等。

因此,咳嗽的病因复杂,不能单单视为呼吸道疾病的问题,一些其他系统的疾病也可引起咳嗽。

一.举常见的几种外感六淫之咳:1风咳“风咳”古代早有记载,早在《礼记》中就有“季夏行春令⋯国多风咳”的记载;《诸病源候论》论述了十种,“风咳”列于首位。

中医治疗“咳嗽”重在辩证论治咳嗽是临床上以症状命名的一种常见病、多发病。

金.刘河间《素问病机气宜保命集》:“咳谓无痰而有声,肺气伤而不清也。

嗽是无声而有痰,脾湿动而为痰也。

咳嗽谓有痰而有声,盖因伤于肺气,动于脾湿,咳而为嗽也;河间六书·咳嗽论》谓:“寒、暑、湿、燥、风、火六气,皆令人咳嗽”。

风为六淫之首,其他外邪多随风邪侵袭人体,或挟寒,或挟热,或挟燥,其中风邪挟寒者居多;内伤咳嗽多因饮食、情志及肺脏自病;饮食不当,嗜烟好酒,内生火热,熏灼肺胃,灼津生痰;或生冷不节,肥甘厚味,损伤脾胃,痰浊内生,上储于肺,阻塞气道,肺气上逆而作咳;情志刺激,肝失调达,气郁化火,肝火上逆犯肺,肺失肃降而作咳;肺脏自病者,常由肺系疾病日久,迁延不愈,耗气伤阴,肃降无权致肺气上逆作咳;或肺气虚不能布津而成痰,肺阴虚而虚火灼津为痰,痰浊阻滞,肺气不降上逆作咳;笔者从医20余年,结合病人临床症状、体征以及舌苔脉象等,就咳嗽的中医辨证及治疗体会与大家分享:(1)风寒袭肺:症见咽痒咳嗽声重、气急、头痛,肢节酸痛、痰清稀色白,鼻塞流涕,发热恶寒,无汗,舌淡苔白,脉浮或浮紧等,辨证为风寒束表,邪气郁闭肺气,致使肺卫失宣,治以疏风散寒、宣肺解表、降气化痰等。

方用三拗汤、止嗽散、杏苏散等加味;方中麻黄、荆芥、杏仁、甘草重在宣肺散寒;百部、紫菀润肺止咳,桔梗、甘草、陈皮等驱风宣肺、化痰利咽;白前、前胡降气祛痰;咳嗽不论病程长短有表证就可适用。

(2)风热犯肺:症见咳嗽频繁阵作、咳痰黄粘稠、咳而不爽,头痛,咽痛声音嘶哑,鼻塞流黄浊涕,身热,汗出恶风,全身酸痛,口渴、舌苔薄黄或薄白而干,脉浮数,治以疏风清热、宣肺止咳。

方用桑菊饮加减;方中桑叶、菊花、薄荷等辛凉解表、疏风散邪、宣透风热;连翘、芦根清热生津;杏仁、桔梗、甘草宣肺化痰;发热伴喘促者,予麻杏石甘汤清热解毒、宣肺平喘;痰热而粘者,加千金苇茎汤,增强化痰和促进排痰的功效;咳甚或兼见哮喘加蝉衣、白芍、炒僵蚕地龙增强疏风宣肺、化痰平喘之力,但要注意的是药物的用量宜大;如舌苔黄厚腻则加冬瓜皮、藿香等清利湿热而醒脾。

迈入中医之门第20篇:咳嗽咳嗽是我们在遭遇感冒时经常碰到的一种情形,我们都有这样的体会,感冒一旦引发咳嗽,往往要持续好几天,有时甚至持续很长的时间。

体质虚弱的人,经常会犯季节性咳嗽,有时甚至咳嗽持续长达几个月,非常令人痛苦。

从机理上讲,咳嗽是人体清除呼吸道内的分泌物或异物的保护性呼吸反射动作,咳嗽本身不是疾病,而是身体的防御反应,所以咳嗽的原因在于人体的呼吸系统中有异物存在。

如前面几篇文章所描述,肺和人体的皮毛毛孔一起构成了人体的呼吸和空气交换系统,肺的作用是宣发和肃降。

宣发的功能可以理解为肺是人体的呼吸系统,与自然界的大气相连接,通过吸气的方式把自然界的空气吸入人体,吸入后形成人体正压系统,然后通过呼气把身体内的能量传递到五脏六腑和体表。

可以想象一下鼓风机通过风箱吸风形成正压,通过送风吹气鼓舞火苗和能量扩张。

肃降的作用可理解为肺通过吸气形成人体的正压,人体依靠正压的力量通过呼气将不需要的废物排出体外,所以很多便秘是肺气不足的缘故。

按照热胀冷缩原理,自然界的寒邪入侵打破人体的平衡机制后,会令肺系统和毛孔呈“收缩”状态,自然界的热邪入侵打破人体的平衡机制后,会令肺系统和毛孔呈“开大”状态。

受寒“收缩”的状态会令肺系统“憋气”而宣发失常,受热“开大”的状态会削弱肺系统正常压力系统令肺“泄气”肃降失常。

肺的“宣发”和“肃降”作用在正常的情况下互为平衡并相互促进,当一方的作用削弱后,另一方的作用也会跟着削弱。

一般说来,人体体表系统和毛孔受寒时,寒邪不仅收缩毛孔给肺系统造成“憋气”,同时人体皮毛中的蒸汽在受寒时也会凝结成水倒灌到肺系统当中去,这时人体通过咳嗽,一面形成正压鼓舞正气把“憋气”的肺气打开,一面把肺系统的水分和异物试图通过“咳”来排出去。

当肺的宣发和肃降功能持续削弱时,人体内的水液代谢也会失常,肺气“憋住”后,人体内的水便不能有效的下降而在体内产生多余的污水,这些污水夹杂着没有消化好的食物会形成痰饮,这些痰饮在肺部积累也会形成咳嗽。

关于咳嗽的中医治疗【关键词】咳嗽;中医;治疗【中图分类号】r272 【文献标识码】a 【文章编号】1004-7484(2013)05-0705-02咳嗽是呼吸道疾病常见的症状之一,以有声无痰为咳,有痰无声为嗽,临床多为痰声并见,难以截然分开,故以咳嗽并称。

1 风寒袭肺证1.1 治法:疏风散寒,宣肺止咳。

风寒之邪袭肺,肺失宣肃。

邪在卫表,当疏散之,风寒之邪,当治之以辛温散寒,宣理肺气;风寒袭肺之病机为本,咳嗽之症状为标,故合止咳之品标本兼顾;肺为贮痰之器,肺脏受病,每多兼痰作祟,当此时尚应配伍化痰之品。

常用药物为麻黄、杏仁、紫菀、百部等。

1.2 选方用药:本证可选择三拗汤或止嗽散治疗。

二方均能宣肺止咳化痰,前方重在宣肺散寒,适用于风寒闭肺;后方重在疏风润肺,用于外感咳嗽迁延,表邪未净者。

1.3 根据兼症加减:如夹痰湿,咳而痰黏,胸闷苔腻,则加燥湿化痰的法半夏、苍术、川朴、茯苓等。

2 风热犯肺证2.1 治法:疏风清肺,化痰止咳。

风热犯肺,肺失清肃,以祛邪为原则;风热之邪,当辛凉解表,并清肃肺气,合化痰止咳法。

2.2 选方用药:本证可选辛凉轻剂桑菊饮治疗。

本方功能疏风清热,宣肺止咳,用于咳嗽痰黏,咽干,微有身热者。

常用药物为桑叶、菊花、薄荷、连翘。

2.3 根据兼症加减:咳重加清宣肺气,化痰止咳的前胡、天竺黄、牛蒡子、大贝母、枇杷叶等;热盛加清肺泄热的山栀、黄芩、知母等;咽痛,声嘎,加清热利咽的射干、挂金灯、赤芍、土牛膝等;夹暑加清解暑邪的六一散、荷叶等。

3 风燥伤肺证3.1 治法:疏风清肺,润燥止咳。

风燥伤肺,肺失宣肃,风邪在表,燥属阳邪,当以辛凉之品疏表清肺;燥胜则干,痰稠难咯,宜合清热生津之品润燥化痰。

3.2 选方用药:本证可选清宣凉润的桑杏汤治疗。

本方主治外感风热燥邪伤津,干咳痰少而黏,口渴,身热,头痛。

常用药物为桑叶、杏仁、象贝母、南沙参等。

3.3 根据兼症加减:津伤较盛,配养阴生津的麦冬、玉竹等;热重加清肺泄热的石膏、知母等;痰中夹血,配凉血止血的白茅根等。

封面(欠奉,提供的格式文件内未给出)论文题目:运用经方从五脏论治咳嗽年月日摘要 (1)引言 (4)一、咳嗽概述 (4)(一)何为咳嗽 (4)(二)咳嗽的治疗 (4)二、经方组合与西医治疗咳嗽之比较 (5)(一)病案举例 (5)(二)基本治疗 (5)(三)结果 (6)三、临床经验总结与讨论 (6)(一)病因分析 (6)(二)辩证论治 (7)结语 (8)参考文献 (9)致谢 (10)临床表现上看,咳嗽是一种具有独立性的征候,同时也是肺系多种疾病的一个症状。

作为秋冬季节临床上表现比较突出和多发的病症之一,咳嗽多年来一直是众多医疗工作者致力于研究和攻克的重点课题。

《素问·咳论》指出“五脏六腑皆令人咳,非独肺也”,由此可见,咳嗽这一独立性症候的发生不仅与肺有关,而是与五脏六腑之间存在着微妙的因果关系。

本着治标兼治本的目标原则,本文尝试运用经方从五脏论探讨咳嗽的治疗。

本文的行为以中医四大经典(内经、金匮、伤寒、温病)为理论基础,从五脏辨证入手,运用经方(四大经典为主,其他经方为辅)展开较深层次的探讨。

首先本文对咳嗽的的基本概念、起因及基础治疗进行了梳理,然后通过对比临床实践中经方组合治疗与西医治疗咳嗽之间的基础差异,以数据和图表统计作为论证要素,得出基本结论:经方组合治疗咳嗽疗效良好,特别对一些西医抗炎治疗后出现的一派虚寒症候,运用金匮、伤寒论等经方从五脏来辨证施治收到奇效。

最后,本文对此次对比实践的临床经验进行了深入的总结与讨论,结合中医四大经典基础理论,将临床经验进一步深化吸收。

作为项目结业论文,本文主要取用的是作者本人运用经方从五脏论治咳嗽在临床上取得的成果作为论证基础,如有不严谨和欠妥当之处,欢迎交流指正。

关键词咳嗽;中医治疗;经方;五脏论运用经方从五脏论治咳嗽引言我们知道,咳嗽是秋冬季节临床上表现比较突出和多发的病症之一。

从临床表现统计来看,咳嗽既是一种具有独立性的征候,同时也是肺系多种疾病的一个症状。

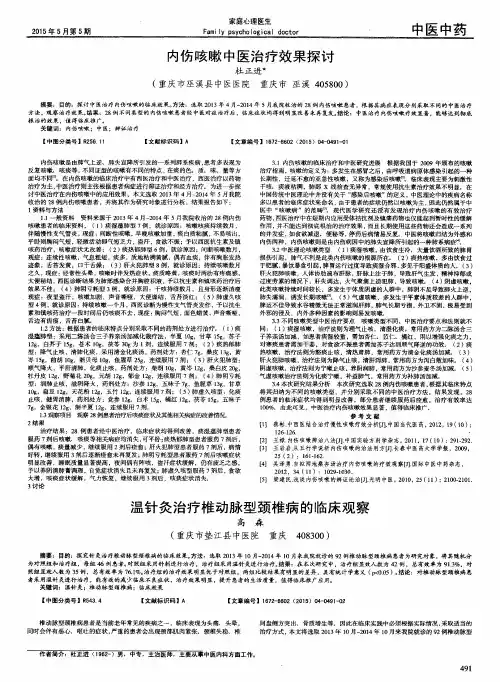

-93- CJCM 中医临床研究 2015年第7卷第16期之前没有任何好转,并且1秒钟用力呼气的容积量也没有明显增加,则可判定治疗无效。

1.4 统计学分析对上述临床中所记录的数据皆利用SPSS26.0统计学软件进行统计,对所有计数资料均采用t检验,对计量资料均采用卡方检验,P<0.05则差异具有统计学意义。

2 结果观察组的30例患者中,治疗显效者有20例,治疗有效者有6例,治疗无效者有4例,总治疗有效率约为86.7%;对照组的30例患者中,治疗显效者有12例,治疗有效者有10例,治疗无效者有8例,总治疗有效率约为73.3%;观察组患者的治疗效果明显优于对照组患者,并且P<0.05,差异具有统计学意义。

3 讨论支气管哮喘急性发作期的外寒内饮证、痰热雍肺证、痰浊阻肺证、阳气暴脱证和慢性发作期的阳虚饮伏证、气阴虚痰热证、气虚痰阻证,以及临床缓解期的肺脾气虚证、肺肾气虚证、脾肾阳虚证等,是中医辨证治疗支气管哮喘的有力依据。

慢性支气管哮喘病所引起的反复喘息、胸闷、气急以及咳嗽等通常都能够通过患者的自行调理以及一定的科学治疗来进行缓解;而急性支气管哮喘若想得到根治则比较困难,用中医辨证疗法进行加强治疗能够有所缓解。

因此在支气管哮喘的临床治疗中,应当用中医的针灸与中药调理等方法进行加强治疗,从而促进疾病的缓解与康复。

参考文献:[1]晁恩祥,孙增涛,刘恩顺.支气管哮喘中医诊疗专家共识(2012)[J].中医杂志,2013(07)编辑:段苏婷编号:ER-14092444(修回:2015-06-07)多年午睡即咳嗽的纯中医疗法临床效果分析A clinical analysis of treating cough in TCM聂川朔(深圳鸿安门诊部,广东深圳,518000)中图分类号:R256.11 文献标识码:A 文章编号:1674-7860(2015)16-0093-03 证型:IAD【摘要】目的:对多年午睡即咳嗽的纯中医疗法的临床效果进行探讨。

基金项目:江苏省中医药局资助课题(编号:LZ11028)。

作者简介:邹佳佳(1994-),女,汉族,硕士,研究方向为呼吸系统疾病的中医诊疗。

E-mail:1035318235@qq com通信作者:孙子凯(1963-),男,汉族,医学博士,主任中医师,研究方向为呼吸系统疾病的中西医临床诊疗。

E-mail:szbf63@126 com从“内外合邪”论治慢性咳嗽邹佳佳 孙子凯南京中医药大学附属医院,江苏 南京 210029【摘 要】 慢性咳嗽是呼吸科门诊常见病,其常见病因有咳嗽变异型哮喘、上气道咳嗽综合征、嗜酸粒细胞性支气管炎、胃食管反流性咳嗽等,病因不明则无从施治,中医辨治咳嗽历史悠久,优势明显。

慢性咳嗽病机多为内外合邪,虚实夹杂,外邪以风为先导,为其主要诱发因素。

治疗上,须辨虚实标本,权衡轻重,实则治标为先,兼顾其本,虚则治本为主,它脏同调,兼顾祛邪。

【关键词】 慢性咳嗽;内外合邪;辨治思路【中图分类号】R256 11 【文献标志码】A 【文章编号】1007-8517(2020)16-0086-04OntheTreatmentofChronicCoughFromtheViewof“InternalandExternalPathogenicFactors”ZOUJiajia SUNZikaiAffiliatedHospitalofNanjingUniversityofChineseMedicine,Nanjing210029,ChinaAbstract:Chroniccoughisacommondiseaseinrespiratoryclinic.Thecommoncausesofchroniccoughincludecoughvariantasthma,upperairwaycoughsyndrome,eosinophilicbronchitis,gastroesophagealreflux-relatedcoughandsoon.Ifthecauseofthediseaseisunknown,thereisnowaytocureit.TCMhasalonghistoryinthetreatmentofcoughwithobviousadvantages.Thepatho genesisofchroniccoughismainlythecombinationofinternalandexternalpathogenicfactors,mixedwithdeficiencyandexcess,exter nalevilsareguidedbywind,itisthemaininducingfactor.Intermsoftreatment,weshoulddistinguishthefalseandtherealspeci mens,Balancetheweight,theprincipleofprincipleisfirst,andtherootisalsotakenintoconsideration,takerealityasthemainprin ciple,rulethestandardasthefirst,andgiveconsiderationtoitsroot,thedeficiencyisthemaintreatment,andtheinternalorgansarethesame,andtheevilspiritsareeliminated.Keywords:ChronicCough;InternalandExternalPathogenicFactors;SyndromeDifferentiationandTreatment 临床上通常将咳嗽时间≥8周,以咳嗽为主要表现,胸部X线检查无明显病变者称为不明原因慢性咳嗽。

中医辩证内伤咳嗽的临床疗效发表时间:2019-09-09T15:18:40.423Z 来源:《航空军医》2019年7期作者:陈立山[导读] 内伤咳嗽是因脏腑失调引起的咳嗽,多因劳役过重,饥饱不匀,致使肺气亏虚;或因肺脾两虚。

(黑龙江省大庆康复医院中医内科 163453)摘要:目的探讨内伤咳嗽患者辨证治疗和临床疗效。

方法选取我院 2017年6月~2018年12月期间收治的内伤咳嗽患者40例,采取中医辩证治疗,对临床治疗效果进行分析。

结果40例内科咳嗽患者经中医辩证治疗,肺虚咳嗽14例、脾虚咳嗽8例、肝火咳嗽11例、肾虚咳嗽7例。

治愈率80.0%,好转率12.5%,无效率7.5%,总有效率为92.5%。

结论内伤咳嗽临床辨证多属正虚邪实,治法应扶正补虚,祛邪止咳,分清主次缓急,病因病机辨证论治,才能取得较满意的疗效。

关键词:中医治疗;咳嗽;内伤咳嗽;辩证治疗;疗效咳嗽是肺系疾病中最常见的主症之一。

无痰有声为咳,有痰无声为嗽。

但临床大多痰声并见,故常以咳嗽合称。

就性质而言,可归为两类,为外感和内伤。

内伤咳嗽是因脏腑失调引起的咳嗽,多因劳役过重,饥饱不匀,致使肺气亏虚;或因肺脾两虚,痰饮内生[1];或阴液不足,虚火上炎。

现对我院收治的内伤咳嗽患者中医辩证治疗的疗效进行分析如下。

1 资料与方法1.1 一般资料选取我院 2017年6月~2018年12月期间收治的内伤咳嗽患者40例,其中男26例,女14例,年龄20~73岁,平均年龄45.5±2.5岁;病程最短1年,最长达14年。

所有患者均符合内伤咳嗽的诊断标准,对40例患者采取辩证分型治疗。

1.2 辩证分型肺虚咳嗽14例、脾虚咳嗽8例、肝火咳嗽11例、肾虚咳嗽7例。

1.3 治疗方法1.3.1肺虚咳嗽:如果咳声清朗,多为一声一声咳嗽,或间歇咳嗽,白天重,夜晚较轻,咳吐稀白痰,气短,动则汗出。

舌质淡嫩,舌苔薄白,脉细弱,这是由于肺气不足所致。

应以补益肺气、化痰止咳为法治疗。

浅析咳嗽的中医治疗方法摘要】目的:讨论并分析咳嗽的中医治疗方法。

方法:选取2013年6月至2015年5月期间,在我院就医的咳嗽患者25例,对其中医治疗方法进行回顾性的分析。

结果:经过我院的中医治疗后,25例患者中治愈16例,占64%,显效6例,占24%,有效2例,占8%,无效1例,占4%,总有效率96%。

结论:对于咳嗽的辨证治疗,中医有着无可替代的特色优势,患者在治疗过程中舒适度较高,预后较好。

【关键词】咳嗽;中医诊断;中医治疗【中图分类号】R242 【文献标识码】A 【文章编号】1007-8231(2016)09-0109-02咳嗽主要指以咳嗽及咯痰为临床表现的肺系病证的表现。

“咳”是指肺气上逆,出现有声无痰;“嗽”是指咯吐痰液,出现有痰无声的症状。

在临床中声与痰多并见,较难区分,因此以咳嗽来并称。

对于咳嗽,《内经》中认为病位主要在肺,五脏六腑的功能失调影响到肺都会致使咳嗽的发生。

《医学心悟》中记载“肺体属金,譬若钟然,钟非叩不鸣,风寒暑湿燥火六淫之邪,自外击之则鸣,劳欲情志,饮食炙煿之火自内攻之则亦鸣”。

其认为咳嗽是有内、外病邪犯肺所引发的机体为祛邪外达而产生的病理反应。

1.一般资料1.1 临床资料选取2013年6月至2015年5月期间,在我院就医的咳嗽患者25例,其中男性患者12例,女性患者13例,患者年龄20至70岁,平均(45.7±13.5)岁,病程1周20周,平均(11.4±10.1)周。

所有患者均符合中华医学会颁布的《咳嗽的诊断与治疗指南》中关于咳嗽的辩证。

1.2 治疗方法咳嗽的临床治疗需要分清患者病症的邪正虚实。

对于外感咳嗽,其多属于实证,需要进行驱邪利肺,并按照病邪的性质将其分为风寒、风热及风燥进行论治。

多数情况下内伤咳嗽属于邪实正虚,对于标实为主的患者,应以驱邪止咳法进行治疗;对于本虚为主的患者,应以扶正补虚法进行治疗。

挺尸以患者的标本虚实的具体主次情况酌情进行治疗,但需要两者进行兼顾。

内伤咳嗽的中医夏治【摘要】目的:冬病夏治,自古有之,清·张璐氏三伏天以白芥子涂法治冷哮,效果显著,一直为后世医家所尊崇。

受其启发,据春夏养阳的原则,笔者在春夏缓解期,以益气扶正法为主,治疗内伤咳嗽,起到了增强体质,祛除病邪,预防感冒,减少复发的作用,对内伤咳嗽的病机特点及夏治方法作了初步探讨。

【关键词】内伤咳嗽 ;中医【中图分类号】r 256.11 【文献标识码】a 【文章编号】1004- 7484(2012)04- 0523- 02【abstract】objective:cure winter disease in summer, it had been there in ancient times, the dog days of the qing zhang lushi treat cold wheeze by coating mustard seed, the effect is significant, has been respected for future physicians. its inspiration, according to the spring and summer to support the principle of yang, the author give first place to qi uprigh in the spring and summer, the remission of the disease, to treat internal injuries cough, played to enhance physical fitness, eliminate pathogenic factors, prevention of colds and reduce the recurrence .in this essay, the characteristics of internal injuries cough and its treatment methods in the summer were discussed.【key words】internal injuries cough; traditional chinesemedical science咳嗽是临床上常见病之一,分外感咳嗽和内伤咳嗽。

其中内伤咳嗽病程冗长,短期治疗效果较差,笔者学习先贤经验,结合临床实际,认为内伤咳嗽以正气虚弱为病机特点,从“培补正气”的观点出发,初步探讨了“内伤咳嗽”的夏治问题。

1 内伤咳嗽的特点与病因病机1.1 内伤咳嗽的特点:内伤咳嗽的患者年龄组大都在中、老年。

内伤咳嗽病程较长,患者体质虚弱,临床上以阳气虚弱为主,以肺、脾、肾三脏俱虚。

易于感冒,内伤咳嗽,由外感咳嗽久治不愈所致,多在冬季遇冷后发病,严重者一年四季感受风寒即发,发病前后多数有吸烟、饮酒史,污染的环境中诱发或加重,冬季发病后虚实夹杂,治疗上不应尽用补,长夏培土可生金、抑木,采用夏季养阳,培补正气的原则,可缩短病程,减少复发,起到明显的防治效果。

1.2 内伤咳嗽的病因病机:①肺脏自病:感邪后正气不能足以抗邪,使邪气不得尽除,正不得复,致肺系疾患迁延难愈,久病致虚,阴伤气耗,肺气宣降失司,以致气逆为咳,如《素问?宣明五气论篇》说:“五气所病……肺为咳。

”《医学心悟》中又指出:“肺体属金,譬若钟然……劳欲情志、饮食、炙煿之火,自内攻之亦鸣。

”②外邪他脏及肺,多因饮食不当,嗜烟好酒,烟酒辛热,熏灼肺胃;或因过食肥甘辛辣炙煿,酿湿生痰;或因平素脾胃不健饮食精微不归正化,变生痰浊肺脉连胃即生咳嗽。

情志所伤:因情志不遂,郁怒伤肝,肝失条达,气机不畅,日久气郁化火,因肝脉布胁而上注于肺,故气火循经犯肺,发为咳嗽;或劳欲伤肾,肾虚不能纳气,肾失主水,均影响肺主气司呼吸及肃将功能,诱致咳痰,气促,甚则喘息。

对于咳的分类,以脏腑命名为肺咳、肾咳等五脏咳,以及胃咳、胆咳等六腑咳。

隋?《诸病源侯论?咳嗽篇》中有十咳之称。

《素问?咳嗽篇》“五脏六腑皆令人咳,非独肺也。

”《内经》指出了咳的病位在肺,和脏腑功能失调而病及肺着,均能致咳。

总之,病变的主脏在肺,与肝、脾、肾密切相关,病程的进展,病情的加重,致使正气虚弱为基本病机。

故笔者认为益气健脾补肺为内伤咳嗽缓解期治疗、调养的关键,而脾胃之气旺于长夏,故夏季调治咳嗽收到事半功倍之效。

中药疗法:以温阳益气为根本,补肾汤、玉屏风散、金匮肾气丸、香砂六君子汤等。

药如:黄芪、人参、蛤蚧、白术、茯苓、防风、五味子、炒山药、陈皮、胡桃仁、桂圆肉、熟地、山萸肉、紫河车等为基本药物,适当配合清热解毒、宣肺解表止咳化痰、活血散瘀等辨证用药,重在养阴益气。

2 外治法:2.1 白芥子、细辛、干姜、洋金花、杏仁、樟脑等各等份。

用法:以上各药用酒精浸泡后制成浸膏,再加氧化锌制成橡皮膏样的咳喘膏,每贴含生药2g,选贴于肺俞、肾俞、大椎、膈腧穴、膏肓、膻中穴。

从每年的三伏天开始贴,5天贴一次,每次贴1-2天,6次为一疗程。

贴药先在腧穴上拔火罐,然后贴药。

2.2 炙白芥子、元胡各1份,甘遂、细辛各半份,研细末,每年夏季三伏天使用,每次用12g药面,加姜汁调成稠膏之状,摊在直径约5公分的油纸上,贴背部肺俞、心俞、膈俞,贴4-5小时后取出,每隔十天贴一次,即:初伏、二伏、三伏各一次,共贴3次,连贴3年。

夏治咳嗽不外乎补虚和脏、调整阴阳,“肾阴肾阳为一身之阴阳”,对于某些壮肾阳、滋阴的药物,其治疗内咳的机理可能与调节内分泌、补充机体所需的各种微量元素有关。

有人研究证明,补气壮阳药物具有人体所需的zn、fe、mg等各种微量元素物质,在免疫过程中各有重要地位,在内分泌——激素——lem(白细胞内源性物质)的调节下,通过营养作用,形成系统完善的自稳机制。

这与“正气存内,邪不可干”十分相似。

肺肾气虚者善加五味子,在药理学研究证明:五味子和乙醚提取物有增强肾上腺皮质功能,增强机体对有害物质刺激非特异性抵抗力的作用。

2.3穴位贴敷法:可提高患者巨噬细胞的吞噬能力,提高淋巴细胞的转化率,升高血清γ球蛋白的比例和皮泡液中iga、igg的含量,降低血中嗜酸性细胞的数目,使机体的细胞免疫和体液免疫能力有所提高,丘脑——垂体——肾上腺皮质系统的内分泌功能有所改善,在冬季来临未发病之前的机体防御功能得到加强。

3 针灸疗法:3.1 肺虚型:咳嗽痰稠,气短乏力,舌强,脉细数治则:润肺止咳化痰处方:列缺、尺泽、丰隆、关元、太白操作:除尺泽施捻转提插之泻法外,其余均用捻转之补法,针后加灸。

3.2 肾虚型:咳嗽痰多,气短乏力,动则咳喘,汗出不停,平卧,腰酸腿软,舌淡,脉沉治则:温肾纳气,平喘止咳处方:肾俞、天突、太溪、气海操作:艾灸气海15分/次,肾俞、太溪施捻转补法,天突穴施捻转的平补平泻法,对肺俞、脾俞、肾俞、气海、中脘针刺重灸,均起到了温补脾肾之阳的功效。

4 耳穴疗法:处方:肺,角窝中,内分泌,神门,大肠配穴:急者:加肾上腺,交感。

慢性:加脾,肾。

方法:中等刺激,每日或隔日一次,留针30-60分钟。

5 穴位埋线疗法:处方:大椎穴、定喘穴、肺俞、膻中穴配穴:气喘者加定喘,年老体弱者加膏肓、足三里方法:用“0”号羊肠线,用缝皮针将羊肠线埋于上穴肌层。

一般间隔1个月埋线一次,按病情决定埋线次数。

有预防和治疗作用。

对于内伤咳嗽病久,首先注意天时气候变化,防寒保暖,规律起居,节制房事,适当参加体育锻炼,如:跑步、体操等,增强体质,提高机体的抗病能力,注意劳逸结合,配合防感冒保健操,面部迎香穴按摩或夜间足三里艾熏,临床上不论辩证肾阳虚肾阴虚,气功通过调心、调身、调息三者协同,调整脏腑的功能,增进气化功能,使“精”足、“气”充、“神”旺,扶助正气,均可增强机体的抗病于抗衰老的功能。

戒除烟酒等不良习惯,避免有害气体伤及于肺。

规律饮食节制,不宜辛辣咸腻,可根据病情选择适当食品,如:梨,莱菔子,鸡子,山药,百合,荸荠,枇杷,橘子等,坚持以“冬病夏治”,补虚固本,健脾养肾的原则,以图根治。

6 典型病例陈××,男,63岁,退休工人,初诊时间:1994.6.15主诉:反复咳嗽15年现病史:病人15年来,反复咳嗽,咯吐白色黏痰,每至秋冬或冬春季节遇冷后发病,每次发病都在2-3个月以上,夏至后症状减轻。

曾在本院诊断为:慢性支气管炎,长期服用“复方甘草片、土霉素、强的松、氨茶碱”等药物,症状时轻时重。

近几年来,发作频繁,每遇天气变化首当感邪,甚则咳喘,初用“胸腺素”肌注后可缓解,但每至冬季又发,经常应用西药及中成药治疗,效果不佳。

近日来仍四肢乏力,咳痰味咸,色白,质稀量多,腰酸纳差,大便稀薄,动则喘息,舌质淡胖,脉沉细而弱。

给予健脾补肾,止咳化痰,药如:熟地24g 炒山药8g 山萸肉15g巴戟肉10g 仙灵脾9g 党参9g 茯苓15g 炒白术12g 炙甘草6g 法半夏9g 细辛5g 干姜6g 五味子12g 姜枣为引×7付,水煎服0000药后咳嗽,咳痰减轻,精神食欲可,无腰酸,大小便正常。

药已中病,告知病人夏治关键。

处方:紫河车焙干,研末装入胶囊内,3-5粒/次,一日2次,连服一个月;晨起开水浸鸡子1-2个,药物如:熟地15g 山药12g 山萸肉4.5g 巴戟肉6g 仙灵脾9g 灵芝9g 党参、白术各9g,共研细末,用鱼腥草30g、野荞麦根30g、佛耳草15g,煎汤水冲服,连用30天。

白芥子外敷,配合艾灸,早上六点准时学练太极拳,戒烟酒,防感冒,每至秋分时节食胎盘2个。

夏季治疗法连用3年后,病人无咳嗽、咳痰,食欲睡眠正常,精神好,心情舒畅。

每年定期查体,心肺正常,病人及家属皆得满意。