泉州海丝文化资料

- 格式:pptx

- 大小:4.20 MB

- 文档页数:21

泉州博物馆详细介绍泉州博物馆是一座以海上丝绸之路为主题的博物馆,也是福建省内唯一的一家以该主题为核心的博物馆。

下面我将从馆内布局、展示内容、开放时间等多个方面为大家详细介绍该博物馆。

一、馆内布局泉州博物馆位于福建省泉州市洛江区新华街道泉州海丝文化研究中心,于2016年8月27日正式开馆。

总建筑面积近1万平方米,分为海上丝绸之路展厅、民间艺术展厅、泉州市文物保护展厅、教育体验区等多个区域。

馆内展览内容涉及中国和东南亚、印度、中东和非洲等地文化交流和商业活动,具有较高的历史价值和艺术价值。

二、展示内容1.海上丝绸之路展厅该馆最主要的展馆就是海上丝绸之路展厅,展厅中根据丝绸之路主要阶段、联络国家、重要事件等分为文化版与商贸版两个版本,分别讲述了丝绸之路的背景、发展过程、历史变迁和文化遗产等内容。

文化版主要展示中国传统文化的重要组成部分及其流传至海外的情况,商贸版主要讲述各国之间的商贸活动及其引起的文化交流。

展馆内的许多文物和图像都有注释或解说,向游客展示了当时的市场和交通运输方式、文学艺术成就、宗教信仰以及各种习俗和风范等。

2.泉州市文物保护展厅此展厅主要展示泉州市的历史文化遗产,如泉州古城墙、城门塔、祠堂,以及古代建筑中的雕刻、建筑材料等,让人们更好地了解泉州的历史和文化,展览内的许多文物都有文字解说或者录音播报。

3.民间艺术展厅民间艺术展厅则是将泉州地区的传统技艺、民俗文化集中呈现,并有一些非物质文化遗产,如糖画、木雕等。

有龙门石窟、寺庙和海洋渔村、精神信仰和生命崇拜等五个主题。

三、开放时间该馆普通开放时间为每周二至周日的9:00-17:00,每周一闭馆。

游客可在馆内自由参观,但若要参与特别活动需要提前预约。

此外,学生、老年人等具备相应身份的游客还可以购买优惠票。

总结:泉州博物馆作为福建省内唯一以海上丝绸之路为主题的博物馆,有着深厚的历史文化底蕴。

展览内容博大精深,充分展现了泉州市作为海上丝绸之路的起点和中国最早开通的商业路线的历史地位。

“古泉州(刺桐)史迹”申遗有关材料○2017年1月26日,中国联合国教科文组织全国委员会秘书处致函联合国教科文组织世界遗产中心,正式推荐海上丝绸之路最具代表性的港口城市“古泉州(刺桐)史迹”作为2018年世界文化遗产申报项目。

○在人类古代文明的发展史上,曾经存在着一个穿越西太平洋和印度洋之间辽阔海域、借助季风航行、联系沿岸众多国家和地区的海上航运和贸易线路体系,这是古代东西方之间最重要的文化和文明交流通道之一。

在7个多世纪之前,著名的威尼斯商人马可·波罗就是沿着这一海上大通道完成了他的世纪之旅,通道的西端是已经列入世界文化遗产名录的威尼斯,通道的东端就是今日中国的泉州,历史上它有一个响亮而古老的名字——刺桐。

包括16个提名遗产点,代表了宋元时期的古泉州(刺桐)作为世界重要的海上航运和贸易线路体系上重要港口城市的航海、贸易运行系统。

○古泉州(刺桐)史迹遗产点简介:泉州海丝史迹遗址系列遗产从类型上分为航海与通商史迹、多元文化史迹、城市建设与陆上交通史迹等三类,从不同的角度勾勒出10至14世纪(宋元时期)泉州作为海上丝绸之路重要港口城市的航海、贸易运行系统,是海上丝绸之路在其繁荣时期,在泉州乃至中国留下的最多样、完整、杰出的物质见证。

1.万寿塔:位于石狮市永宁镇塔石村宝盖山山顶上。

又名关锁塔、姑嫂塔,是泉州湾的古航标塔。

建于南宋绍兴年间(1131—1162 年),塔身用巨大的花岗岩块石构筑。

万寿塔为泉州“海洋大通道”航海通商的重要历史见证,是泉州作为“海洋大通道”“东方第一大港”的重要标志之一。

2.六胜塔:位于古泉州港石狮市蚶江镇石湖村金钗山上,是重要的航海导航标志。

始建于北宋政和元年(1111 年),元至正二年至五年(1336—1339 年)重建。

塔身为花岗石构筑。

六胜塔为泉州湾主航道的古航标,为泉州“海洋大通道”航海通商的重要历史见证,反映了14 世纪泉州海外交通和贸易的繁盛,以及海商经济实力的雄厚。

泉州海上丝绸之路博物馆介绍一走进这个博物馆,就好像穿越回了那个海上贸易超级繁荣的时代。

馆里到处都弥漫着一种神秘又迷人的气息。

这里的展品超级丰富。

那些古老的瓷器,有青花瓷、白瓷等等,每一件都像是在诉说着过去的故事。

你看那青花瓷的花纹,细腻又精美,仿佛是当时的工匠用画笔在瓷胎上跳舞留下的痕迹。

还有那些造型各异的陶器,感觉它们就像是从历史的长河里游过来的小精灵,在展柜里安安静静地待着,等着人们去发现它们的美。

博物馆里还有好多关于船只的展示呢。

从那些古老的船模型就能想象到,当时的泉州人是多么勇敢,驾驶着这些船在茫茫大海上航行。

那些船就像海上的勇士,带着各种货物,乘风破浪。

这些船只的构造也很巧妙,有的船头尖尖的,有的船身特别宽大,每一种设计都有它的道理,都是为了能在海上更好地航行,能装更多的宝贝。

说到宝贝,馆里还有很多从海外贸易来的稀奇玩意儿。

像是一些外国的钱币、香料的样品之类的。

这些东西就像是文化交流的小使者,见证了泉州当时作为海上丝绸之路重要港口的热闹景象。

不同国家的文化在这里碰撞、融合,就像一场超级盛大的派对。

馆里的布置也很贴心。

它不是那种干巴巴地只把东西摆出来,而是通过一些场景的还原,让你感觉自己好像置身于古代的泉州港。

你能看到忙碌的商人,装卸货物的工人,那种感觉特别真实。

而且馆里的工作人员也很热情,你要是有什么问题,他们就会像朋友一样跟你聊天,给你讲解那些展品背后的故事。

在这个博物馆里逛一圈,就像是读了一本生动有趣的历史书。

你能真切地感受到泉州在海上丝绸之路中的重要地位,也能感受到当时人们的智慧和勇气。

这里就像是一个宝藏之地,每次来都能发现新的惊喜。

不管是大朋友还是小朋友,只要对历史或者对海上贸易有点兴趣的,来这儿准没错,保证能让你度过一段超级有趣又有意义的时光。

寻觅遗落泉州的“海丝”福建泉州是一座拥有深厚历史底蕴和文化内涵的城市,从泉州所在地成为州治算起(718),建城史已有近1300年。

漫长的历史发展给泉州留下了丰富的文化遗产,其数量之多、内涵之丰富令世人瞩目,而其中最大的特色,无疑是深深的海洋印记。

泉州是中国古代“海上丝绸之路”的重要起点,至今仍拥有众多十分珍贵的有关“海上丝绸之路”的文物古迹,造就了自己独具特色的“海丝”文化。

泉州的东西双塔、洛阳桥、安平桥等古建筑,以其宏伟的外形和丰富的内涵展示了一个时代的灿烂文明。

泉州的清净寺、圣墓、老君造像等宗教胜迹,都用无声而有形的语言述说了泉州文化的多元性。

泉州的宋代古船、九日祈风石刻、郑和下西洋的碑刻等古文物,又见证泉州曾经有过的中外经贸文化交流的昌盛繁荣。

所有这些,让人沐唐律宋韵之遗风,发思古之幽情。

还有泉州南音、木偶等......【例文1】泉州市是我国“海上丝绸之路”静态和动态文化遗存保留最为完好的城市,所保存的海上交通文物和遗址具有真实性、特殊性、唯一性等特点。

迫切需要制定一部专门的法规或政府规章,以加强对泉州海丝遗产的保护。

此外,泉州市政府目前正在积极申报“海上丝绸之路:泉州史迹”世界文化遗产,按照联合国教科文组织的要求,申报世界文化遗产必须有相应的保护管理办法,专门法规或政府规章的出台将有助于申报工作的成功。

针对这些问题,福建省政府法制部门和泉州市政府于两年前即联合开始了泉州海丝遗产保护专项规章的制定工作。

此次出台的《福建省“海上丝绸之路:泉州史迹”文化遗产保护管理办法》共36条,明确规定了泉州海丝遗产保护的原则是“依法保护、科学管理、加强监督、永续利用”。

从加强保护和管理工作的实际需要出发,根据目前泉州海丝遗产保护管理机构的现状,明确泉州海丝遗产的保护管理机构。

东亚文化之都——泉州,它古时称为刺桐城,有着爱拼敢赢的泉州人民,还有着泉州人民引以为豪的与埃及亚历山大港齐名的港口——刺桐港。

郑和在此下西洋,泉州这海上丝绸之路的起点,辉煌的海丝文化在这里扬帆起航。

2017年最新泉州海丝文化征文历史上,泉州是中国海上丝绸之路的起点。

小编收集了2017年最新泉州海丝文化征文,欢迎阅读。

第一篇:泉州海丝文化泉州港历史悠久,有1500多年对外开放的历史,是我国古代著名的海外交通的重要港口之一,中世纪被誉为“东方第一大港”。

宋元期间,泉州港的出口货物以丝绸为主,故称泉州古港至西洋的航线为“海上丝绸之路”(联合国教科文组织确认泉州古港是中国古代海上丝绸之路的起点,并于1991年2月14日组织世界各国有关专家学者乘坐“和平方舟”号考察船抵达后渚作业区,对泉州港进行全面科学考察)。

到了明清实行海禁,港口逐渐衰落。

据历史记载,泉州古港与国外交往最早可追溯到南朝时期。

早在6世纪初,泉州已开始和国外交往,有大船到南洋诸国通航。

印度僧人拘那罗陀于陈武帝永定二年(558年)和陈文帝天嘉六年(565年)两次到泉州,在泉州西郊九日山上翻译《金刚经》,后从泉州乘船到棱加修国(今马来半岛)和优禅尼国(今印度)。

随着我国南方社会经济、文化的发展,泉州港的海外交通,至唐代时开始兴起。

唐中叶爆发“安史之乱”,藩镇割据导致通往西域的道路被阻,“陆上丝绸之路”停滞,于是中外经济交流活动由陆转海,“海上丝绸之路”由此兴起。

当时阿拉伯、波斯商人通过海上来到广州、泉州购买中国丝绸、瓷器等,尤其是泉州,还可买到日本、朝鲜的货物。

于是泉州海上贸易日益兴盛,成为“海上丝绸之路”重要港口,与广州、扬州等并列为我国对外贸易的大港口。

唐王朝特在泉州设参军事,管理海外交通贸易事宜。

五代时,泉州为闽国辖地,闽王王审知很重视海外贸易,“招徕海中蛮夷商贾”,泉州的海外交通得到进一步发展。

海上丝绸之路在泉州“海上丝绸之路:泉州史迹”主要分布在福建省泉州市辖区内的鲤城区、丰泽区、洛江区、晋江市、石狮市、南安市、惠安县、德化县等县(市、区),大体可分为航海与通商史迹、多元文化史迹和城市建设史迹。

泉州地处台湾海峡西岸的福建省东南部,属亚热带海洋性季风气候区,5至8月多东南风,7至9月为台风季节,9月至翌年4月多东北风,适宜于以风为动力的帆船航行。

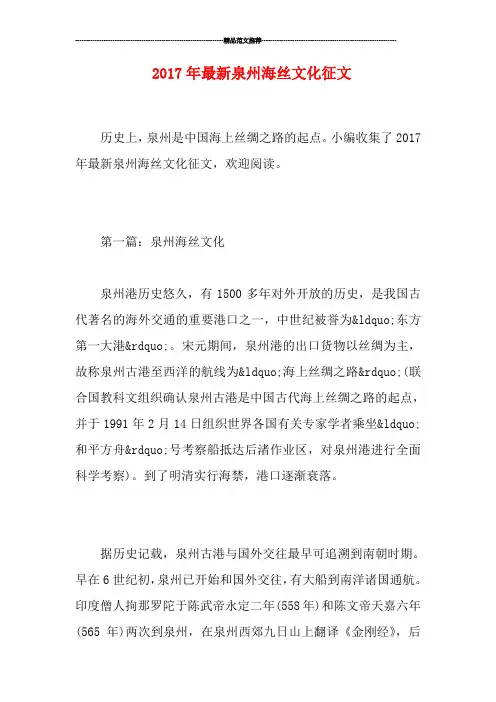

联合国科教文组织“海上丝绸之路”考察团抵达泉州港联合国科教文组织“海上丝绸之路”考察团考察九日山泉州海岸线绵延曲折,全长达427公里,海床多为花岗岩结构,海湾多,水域宽,航道深,有利于大型船舶泊碇避风。

历史上,泉州先民充分利用当地得天独厚的宜海条件,在沿海地带长期进行造港运动,形成了“四湾”(湄州湾、泉州湾、深沪湾、围头湾)及两江(晋江、洛阳江)范围内由众多码头构成的集群港,与世界上许多国家和地区进行频繁的海上贸易活动,成为海上丝绸之路著名的东方大港。

现存的万寿塔、六胜塔等古航标塔,以及石湖码头、江口码头等古码头,即是泉州古港重要的历史证物。

与频繁的海事活动相联系,泉州的海神信仰也极为丰富。

九日山祈风石刻是古代泉州管理海外贸易的市舶司官员和地方军政长官在当地的延福寺昭惠庙举行国家祭典,祈求风信以利航海而留下的珍贵的石刻记录。

而真武庙、天后宫,以及江口码头一带的诸多海神庙,则分别建在码头附近,也是古代泉州地方官员和民众祭祀海神的重要场所。

阿拉伯客人参拜先贤墓泉州港出土的宋代海船大规模的港口建设和发达的海外交通,使得古代泉州社会生产长期围绕海外贸易来进行。

宋元时期,泉州的陶瓷生产遍布邑内,并出现了许多专门生产外销陶瓷的著名瓷窑,产品远销东南亚及世界各地,是海上丝绸之路通商贸易的大宗产品。

其中,在瓷都德化和晋江磁灶窑即是其中一个重要的生产基地,现存的磁灶窑金交椅山窑址规模之大,遗存之丰富,堪称泉州古代外销瓷窑的代表。

海上丝绸之路的兴盛使泉州与世界上许多国家和地区建立了密切的经济联系,也使泉州与世界各地的文化产生了直接的接触和交融。

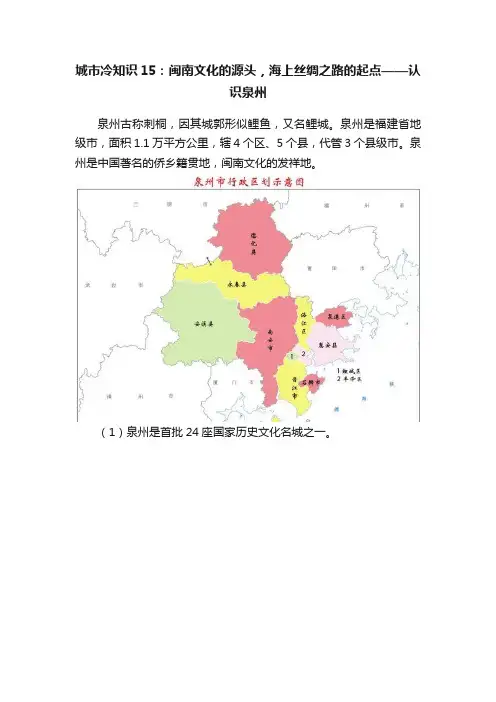

城市冷知识15:闽南文化的源头,海上丝绸之路的起点——认识泉州泉州古称刺桐,因其城郭形似鲤鱼,又名鲤城。

泉州是福建省地级市,面积1.1万平方公里,辖4个区、5个县,代管3个县级市。

泉州是中国著名的侨乡籍贯地,闽南文化的发祥地。

(1)泉州是首批24座国家历史文化名城之一。

(2)泉州是全国唯一拥有全部三大类联合国教科文组织非遗项目的城市。

(3)泉州是联合国教科文组织唯一认定的海上丝绸之路起点。

(4)三国吴永安三年(260年),析侯官县地置东安县,此为泉州建制之始。

(5)隋文帝开皇九年(589年),陈朝的丰州改称泉州(治侯官),这是泉州地名之始;泉州成立之初的辖境很大,相当于今福建全省,泉州得名于府城东北泉山的一眼孔泉。

(6)唐睿宗景云二年(711年),原闽县所置泉州改闽州,武荣州改泉州,辖晋江、南安、清源、莆田四县,此后的“泉州”才相当于今泉州。

(7)唐玄宗开元八年(720年),置晋江县(今鲤城区)为附郭,此为泉州建城之始。

(8)唐朝中后期的泉州与广州、扬州、交州并称为中国四大对外贸易商港。

(9)南唐时期,原籍泉州桃林县(今泉州市永春县)的留从效被封为“清源军节度使”,他主政泉州期间,在城墙边绕植刺桐,“刺桐城”因此得名。

(10)宋元时期的泉州港超过广州成为了全国第一大港,更被马可·波罗誉为“世界第一大港”,不过海上丝绸之路运输的主要是茶叶、瓷器和香料。

(11)蒲寿庚叛宋降元事件发生在泉州,蒲寿庚在泉州杀死南宋宗室、士大夫、百姓、官兵等数万人,严重影响了中国历史进程;朱元璋曾于洪武七年(1374年)大赦天下,唯独没有赦免蒲寿庚后裔,《清源金氏族谱·丽史》载“独蒲氏余孽悉配戎伍禁锢,世世无得登仕籍。

”(12)八闽文化的先驱者——欧阳詹是唐代泉州晋江县(今泉州市晋江市)人,他也是泉州历史上第一位进士。

(13)《题临安邸》作者的真实姓名是林外而不是林升;林外是宋朝泉州晋江(今泉州市晋江市)人。

泉州海丝文化历史一、作文你对海丝文化的理解500字泉州入选“东亚文化之都”,本身已经证明泉州这座城市拥有的历史文化价值无可比拟,说明泉州的文化价值得到国内外的认可。

由于“东亚文化之都”评选是由中日韩三个国家主办,参选城市都是东亚三国历史文化名城,中国入围的城市更是有西安、南京、北京、洛阳等历史上赫赫有名的大都市,因此“东亚文化之都”花落泉州,可以说是泉州无上的荣耀东方第一港,多元文化城——泉州,闪耀全东亚泉州是无愧于“东亚文化之都”这一美誉的,理由有四个:一是与其他几个城市相比,泉州拥有的历史文化具备较大的影响力,作为海上丝绸之路的起点,古代泉州就与韩国、日本等国家保持着经济贸易往来,文化联系频繁,这是泉州的一个强项。

其次,泉州通过海上丝绸之路为其他国家带去了物质财富,也带去精神财富,包括茶叶、瓷器、丝绸以及航海技术。

泉州对世界人类文明的贡献巨大,这是其他城市难以比拟的。

第三,泉州古城本身历史积淀深厚,海丝文化、华侨文化、宗教文化、闽台文化并存,内涵丰富,特色鲜明,是别的城市所不具备的,以泉州为代表的闽南文化深深地影响着全世界。

最后,泉州这座城市具有包容性,能够海纳百川,泉州文化影响别的国家,而外面的文化也能传播到这里来。

正是这种独特魅力,才能让泉州顺利获得“东亚文化之都”这一殊荣。

今后,这也将成为泉州又一个重要文化品牌,将激励人们更好地保护当地传统文化遗存。

泉州,中国东亚文化之都、海上丝绸之路的起点——泉州,别名鲤城、刺桐城、温陵,是闻名海内外的国际花园城市,是福建省的经济、文化中心,是中国三大金融综合改革试验区之一,海峡西岸经济区五大中心城市之一,泉州经济特别发达,素有“中国品牌之都”、“民营特区”之称。

是国家级金融改革实验区之一、福建省民营经济改革实验区。

泉州是我国东南沿海重要的商贸港口城市,泉州港是我国重要的规模以上亿吨大港。

泉州是联合国教科文组织认定的世界多元文化展示中心,世界宗教博物馆,中国东亚文化之都,国家首批历史文化名城。

泉州与海上丝绸之路摘要:一个民族只有不断和域外进行交流,相互交换吸收优秀成果,才能促进本国的经济文化的进一步发展,丝绸之路是我国古代与外国交往的重要桥梁,在对外交流中发挥着重要作用。

以泉州——海上丝绸之路为例,对其作用进行了分析。

关键词:泉州;海上丝绸之路;经济文化交流0 引言丝绸之路有陆、海二道,陆上丝绸之路是中国古代经中亚、西亚以及欧洲、北非的路上贸易通道。

因大量中国丝和丝织品多经此路西运,故称丝绸之路,简称丝路。

海上丝绸之路也是中外贸易通道,广东的广州、福建泉州、浙江的宁波、江苏的扬州等,它们在不同时期分别起过不同的作用。

它兴起于秦汉,发展于隋唐,繁荣于宋元,衰弱于明清,它与陆地“丝绸之路”南北呼应,相互补充,“舟舶继路,商使交属”对古代中国经济文化的对外交流发挥了重要的桥梁作用。

1 泉州成为海上丝绸之路起点的原因1.1 海岸线绵长,自然条件优越福建位于我国东南沿海地区,自然环境优越,海岸线绵延曲折,长达3000Km,位居全国第二,而海岸线的曲率则占第一,因此天然港湾较多,有120余个。

不但海阔水深,可当做优良的港址,而且海洋资源十分丰富,有利于进行海外贸易。

泉州北连莆田、福州,南接厦门,东隔宝岛,泉州港位于泉州市东南部,古代名为“刺桐港”,已有1500多年历史,该地气候适宜,夏季多西南风,冬季多东北风;降水丰富,年均降水量在1000mm以上;气温适合,年平均气温20.5℃;水文条件优越。

在历史上,泉州港有“东方第一大港”之称,享誉世界,联合国认定其为“海上丝绸之路”的起点。

1.2 泉州经济繁荣发达泉州历史悠久,文化深厚,在先秦以闽越族为主,春秋战国时期分属闽越地区,闽越人对造舟航海非常擅长。

秦始皇立闽中郡,至汉朝,闽越人开始向汉族迁移,同时北方人口南下,促进了汉族和闽越族的经济交流,但显然闽越族经济较为落后。

西晋时期,历史上著名的“八王之乱”爆发,受其影响,北方许多阶层的人都先后来到福建,生产方法和技术工具也随着劳动人民涌入,为闽地的进一步开发提供了诸多有利条件、在此基础上,海外贸易逐渐繁荣,宋朝则达到了鼎盛时期。

宋元海丝宴食古今,味无界,一生总要一会抬头望向璀璨星空,浩渺宇宙的灿烂与人类文明的辉煌引领我们的视线,一路指向北纬24°39′52″—24°48′48″,东经118°33′46″—118°46′51″的地域,追溯到距今约1.1万年——2.6万年,在地球的东半球,东南沿海地区就有着“海峡人”活跃的痕迹。

他们已经拥有发达的生理机能,聪慧,思维敏捷,体格强壮,主要从事狩猎、采集,自由往来于中国台湾与福建之间。

1999年2月考证出来的“海峡人”古人类化石可以有力佐证,这一片神秘珍贵的地方就是今天的石狮。

石狮这座城市一直享有很高的美誉,据史载,早在隋朝时期,永宁岑篼一带便有先民从事海盐生产,凤里庵一带人烟稠密,人们常相约庵前石雕狮子处碰头聚会,“石狮”由此得名。

很多人认识石狮这个城市,必定会先被它的母脉泉州掩盖。

泉州,“宋元中国的世界海洋商贸中心”于2021年7月25日被以银河系为时空的背景,我们发现————文/李红新 图/受访者提供成功列入《世界文化遗产名录》,在22处代表性古迹遗址及其关联环境和空间构成中,有3处在石狮,所谓“宋元中国看泉州,海丝航标看石狮”,它们分别是万寿塔、六胜塔、石湖码头。

万寿塔位于石狮最高峰宝盖山山顶,又称“姑嫂塔”,“关锁塔”是一座仿木楼阁石塔,由僧人介殊募捐建造于南宋绍兴年间,已有八百多年的历史。

万寿塔背靠泉州湾,面临台湾海峡,有关锁水口、镇守东南的气势。

“涨海声中万国商”。

南宋时期,泉州港已是“东方第一大港”“天下之货仓”,对外贸易十分繁荣,与七十多个国家和地区有生意往来,万寿塔成了海上行船的航标,更是护佑万千商旅的精神寄托,作为“海上丝绸之路”的重要见证,万寿塔历来是闽南侨乡的标志性建筑。

六胜塔则建于宋政和年间,由宗教人士、商人和平民协力建造,屹立于泉州湾入海处——蚶江石湖金钗山,体现了宋元时代泉州多元社会结构对海洋贸易的贡献。

万寿塔和六胜塔虽然都是两大古航标,但两者其实又存在着不同,万寿塔位于泉州湾海岸的制高点,它是“海洋大通道”来往商船的最主要航标,而六胜塔则是泉州湾主航道的古航标。

泉州海丝文化作文800字导读:篇一:我眼中的泉州——海丝的起点——承载着海丝文化泉州的地理位置是坐落于中国福建南部,在中国的东南沿海。

历史上,泉州是中国海上丝绸之路的起点。

泉州的经济开发始于周秦,西晋末年,由于战乱,大量中原士族入泉,使得泉州的经济和政治制度展露萌芽,并逐渐完善。

泉州在历史长河中的名称、行政区域频频变更。

这也使得泉州的文化丰富了起来。

由于地理位置特殊,泉州成了众多文化在中国的汇集之地。

于唐时,它是世界四大口岸之一;于宋时,它是东方第一大港。

而这些,足以说明泉州作为海丝之路的起点的意义和优势,足以说明泉州作为海丝之路起点的贡献。

海上丝绸之路,其雏形在汉代形成,在宋元时期蓬勃发展,是中国和外国跨洋交流的通道。

在这些海外国家中,阿拉伯国家频频通过泉州进入中国进行贸易等活动。

可以说,泉州作为海上丝绸之路的起点,凭借着自身独特的优势,建立一个“跳板”,使得泉州迅速发展。

昔有张骞出西域,尔后便有了丝绸之路通往中东等地区。

再有泉州作为海上丝绸之路的起点,使海内外的商人、使者跨洋交流。

海上丝绸之路是海丝文化的象征。

通过海上丝绸之路,国外的艺术、文化传入国内,与国内的艺术、文化相互交融,从而产生了新的艺术形式和文化特色。

泉州的东西双塔、洛阳桥、安平桥等古建筑,以其宏伟的外形和丰富的内涵展示了一个时代的灿烂文明。

海上丝绸之路给泉州带来的,不只有于当时的蓬勃,还有一个绚丽的未来。

宋代古船、九日祈风石刻、郑和下西洋的碑刻等古文物,又见证泉州曾经有过的中外经贸文化交流的昌盛繁荣。

所有这些,让人沐唐律宋韵之遗风,发思古之幽情。

以上的种种,能够展现出来的,也只是海上丝绸之路带来的利端的冰山一角,可见海丝文化对泉的影响多么巨大。

如果说海丝文化是一段冗长的数据,那么泉州就是一个加密的硬盘,现今呈现在世人面前的遗迹、民间艺术不过是共享的、数量有限的数据资料。

如果说海丝文化是条源远流长的河流,那么我们所看到的泉州名胜只是一条水量不多的支流。

泉州的历史高考知识点归纳泉州是位于中国东南沿海的一个历史悠久的城市,拥有丰富多样的历史遗迹和文化传统。

对于许多参加高考的学生来说,了解泉州的历史知识点是必不可少的。

在本文中,我们将对泉州的历史进行归纳,并探讨其对中国历史的贡献。

泉州被称为中国的“海上丝绸之路起点”,在古代是世界上最活跃的港口之一。

在宋代,泉州成为了中国最重要的贸易港口之一,并与中东、亚洲和非洲等地进行了广泛的贸易往来。

通过海上丝绸之路,中国的丝绸、瓷器和茶叶等商品传播到了世界各地,使泉州成为了一个繁荣的城市。

在泉州的历史中,最著名的事件之一就是元代著名海军将领郑和下西洋。

郑和是明朝初年的一位伟大的航海家,他率领庞大的船队七次下西洋,开辟了中国与东南亚、印度、中东以及非洲的贸易路线。

通过郑和的航海活动,泉州成为了中国最重要的出海口之一,对中国经济和文化的发展起到了积极的推动作用。

除了贸易,泉州还在文化交流方面做出了巨大贡献。

宋代的泉州曾是中国的文化中心之一,以其独特的建筑风格闻名于世。

例如,开元寺、西街鼓楼和清源山石刻等建筑和景点都体现了泉州建筑艺术的独特风格。

这些精美绝伦的建筑和艺术作品不仅吸引了众多的游客,也影响了中国其他地区的建筑和艺术风格。

同时,泉州也是中国佛教的重要发源地之一。

自古以来,泉州就是佛教的中心之一,有许多古老的寺庙和文化遗址。

例如,法门寺是泉州最古老的佛教寺庙之一,拥有悠久的历史和丰富的文化内涵。

这些佛教文化遗址不仅是中国历史的重要组成部分,也是泉州独特的文化地标。

除了文化,泉州还是中国重要的革命圣地。

在20世纪初,泉州成为了中国共产党的中心之一,许多著名的革命活动在这里展开。

在泉州的马尾区,革命先烈们为中国革命事业付出了巨大的牺牲,并为中国的独立和进步做出了重要贡献。

他们的事迹和精神激励着一代又一代的中国人。

通过对泉州的历史知识点的归纳,我们可以看到泉州在中国历史中的特殊地位和重要作用。

作为海上丝绸之路的起点,泉州的繁荣和贸易往来为中国的经济和文化发展做出了巨大贡献。

海丝文化---木偶戏

木偶戏古称悬丝木偶,1957年定名为线戏,属于傀儡戏。

源于汉,兴于唐,盛于宋,宋元以降,流传于泉州地区。

悬丝木偶的每具木偶身上系有16根提线,最多的有30多条。

由艺人在幕后配音、辅于乐具操纵表演,使没有生命的木偶摄入思想感情,从而演出了许多栩栩如生、精彩动人的故事。

正是“顷刻驱驰千里外,古今事业一宵中”。

清人蔡鸿儒在《晋水常谈录》曰“傀儡,木偶也……泉州人最工此技”。

许多年来,泉州提线木偶在继承传统艺术的基础上不断有所发展。

创造了以提线木偶表演为主,综合杖头木偶和掌中木偶于一台的新颖演出形式。

在民间每逢佳节及喜庆日子成为了重要的助兴节目之一,深深影响着一代又一代人,广受中外观众们喜爱。

泉州提线木偶形象完整,制作精美,尤其是木偶头的月雕刻于粉彩工艺,独具匠心,巧夺天工。

泉州木偶头轮廊清晰,线条洗练,继承了唐宋雕刻,绘画风格。

当代木偶制作在师承传统技艺的基础上,更侧重于夸张与变形,尤为强调性格化和表现力,乃驰名中外的传统工艺珍品。

我深信,在泉州广大木偶艺术家和木偶戏艺术爱好者的关心支持下,泉州的木偶戏一定能在继承传统文艺的基础上进行大胆改革创新,从而把这古老的艺术推上新的发展阶段,使这朵艺苑奇葩开得更加鲜艳,香溢人间!

泉州市洛江区马甲第二中心小学:吴莹莹。

2021泉州海丝路上的重点文物史迹介绍范文 国际合作发展新理念“一带一路”的提出,使建设“丝绸之路经济带”、“21世纪海上丝绸之路”成为我们国家的发展战略目标。

泉州作为古代海上丝绸之路的重要起点,又一次闪耀在世人的眼里。

本文选取泉州海丝路上的重点文物史迹进行介绍。

航海通商类文物史迹 1.从后渚港发现的宋朝古船说起。

后渚港宋代古船现陈列于泉州开元寺内的泉州湾古船博物馆中,体残长24.20、残宽9.15米。

船底尖,船身扁阔,长宽比小,平面近椭圆形,结合考古资料判定这是一艘13世纪泉州造的中型远洋货轮,载重量可达200多吨(图1)。

古船的结构和建造技艺独特而精巧,主要表现为:(1)坚实的主轴--龙骨。

龙骨是用两段松木连接而成,全长17.65米,其中主龙骨约占三分之二长,龙骨前端与整根樟制艏柱接连,采用的是斜直角法榫合的工艺。

除此之外还在龙骨的两侧和底部钉上附加杉板,增强了船体的纵向强度。

(2)稳固的多重船壳板。

船底用二重板叠合,舷侧用三重板叠合,三重板总厚度可超过18厘米。

多重板的拼接采用的是平接和搭接结合使用的方法,并用子母榫榫合加固,用桐油灰塞缝以防漏水。

船壳板选材也很精妙,用的是坚硬耐磨、耐水性好的樟木。

(3)抗沉性强的水密隔舱。

古船由十二道隔舱壁将全船分为十三个舱,并加强了水密设施工作,所有隔舱板都上下榫合并填以桐油灰。

水密隔舱增强了船舶的抗沉性和航行的安全系数。

多隔舱的设计使客货分驻,也便于货物的装卸(图2)。

古船的造船工艺体现了泉州的造船特色。

古船的主龙骨两端接头处挖有“保寿孔”,上部七个小圆孔状若北斗星,内装铁钱或铜钱,下部大圆孔形似圆月形,内装一面大铜镜,象征“七星伴月”,寓意明镜照明七星洋的暗礁险滩,保佑海船安全航行。

用铁钉钉合和用桐油灰塞缝这两种造船工艺,是泉州造船的传统,至今泉州造船业还保留着这些古老工艺。

从闽越族的独木小舟,到宋代的巨型商船,这艘古船的造型之大、结构之妙、工艺之巧,显示了泉州古代人民的智慧和先进的海洋观,发达的造船业为发展海上丝绸之路提供了必要的技术基础。