高中历史必修课第三分册备课笔记第20课经济重心的南移

- 格式:docx

- 大小:199.92 KB

- 文档页数:2

经济重心的南移和民族关系的发展知识点总结导读:我根据大家的需要整理了一份关于《经济重心的南移和民族关系的发展知识点总结》的内容,具体内容:历史是一个记忆性很强的科目,大家往往会发现很难把所学的知识都牢牢记住,这样我们就需要对历史知识点进行归来总结。

以下是我为你整理的经济重心的南移和民族关系的发展,欢迎大家阅读。

经...历史是一个记忆性很强的科目,大家往往会发现很难把所学的知识都牢牢记住,这样我们就需要对历史知识点进行归来总结。

以下是我为你整理的经济重心的南移和民族关系的发展,欢迎大家阅读。

经济重心的南移和民族关系的发展必考知识点1、南方经济发展的原因⑴、南方战乱少,中原人南迁带来先进的生产技术和劳动力。

⑵、自然环境好,适宜农业发展。

⑶、社会环境安定,统治者也重视发展2、江南农业发展:新品种:越南的占城稻。

产粮区:"苏(州)湖(州)熟,天下足"。

水稻产量居粮食首位。

手工业发展:蜀锦质量最好"号为冠天下"。

北宋出现瓷都景德镇。

宋朝广州、泉州造船业居世界首位。

商业的发展:最大城市商业是开封和临安,大商港是广州、泉州,在这里设立市舶司管理海外贸易。

北宋时期四川的交子是世界上最早的纸币。

3、从唐朝中后期开始的经济重心南移,到南宋最后完成。

经济重心的南移和民族关系的发展重要知识点我国古代经济发展的重心长期在黄河流域。

唐末五代后,南方经济发展速度加快,人口迅速增加,经济重心南移。

两宋时,南方已成为全国的经济重心。

(1)人口增加:长期以来,由于北方战乱较多,北方人口大量南迁;南方的开发也使人口自然增长较快,到北宋时,南方人口数量逐渐超过了北方。

(2)农业的发展:两宋时期,南北各地的农作物品种得到交流,粮食产量大大增加。

太湖流域的苏州、湖州成为天下闻名的重要产粮区。

从越南引进的占城稻在南方普遍种植,稻麦两熟制得到推广,北方的农作物在南方种植日益增多,棉花、茶叶等经济作物的种植区域也扩大了。

高一历史经济重心的南移第20课经济重心的南移复兴高级中学徐宁[教学目标]1.知道经济重心南移的原因、过程和表现;知道海上丝绸之路兴起的原因、概况、主要商品及其影响。

2.通过思考和概括唐朝中晚期至宋朝南方经济发展的主要成就,养成综合归纳的能力;通过思考和总结这一时期南方经济发展的原因,提高分析问题的能力。

3.通过本课的学习,认识我国的农业、手工业生产取得了较大的发展,商业和对外贸易达到了空前的水平,居当时世界的领先地位,对外贸易的发展为传播中国古代文明、促进世界文明的发展作出了贡献,从而增强民族自豪感。

通过学习考古领域探寻海上丝绸之路的动态研究进程,了解中国考古工作者对海上丝绸之路沿线古沉船进行考察、捞掘以重现历史上中国人走向世界的辉煌过程,培养历史研究的兴趣与热情,进一步引发民族自豪感。

[重点与难点]重点:海上丝绸之路。

难点:经济重心南移的原因。

说明:海上丝绸之路的开辟为传播中国古代文明、促进世界文明发展作出了贡献,故为本课重点。

经济重心的南移需要从政治、经济、自然等多角度全面分析和理解,对学生理解分析能力的要求较高,故为本课难点。

[教学设计]1.导入新课2.经济重心南移的原因(73.经济重心南移的表现特别适宜于水稻种植。

所以,北宋开始,从越南引进的优良水稻品种——占城稻得到推广,到南宋时,水稻跃居粮食产量首位。

“苏湖熟,天下足”的谚语,说明苏州和湖州就是当时最著名的水稻产区。

2.手工业大发展(1)丝织业:官办作坊与私人作坊(独立的“机户”)(2)棉花种植扩张至江南(海南岛棉纺织工具)(3)制瓷业:景德镇成为全国制瓷中心北宋时的江西景德镇,制瓷技术和制瓷业已有很大发展,南宋时期已成为白瓷的主要产地,后发展为著名的瓷都。

景德镇瓷器的声誉不仅在国内独领风骚,还越洋远销到朝鲜、日本和南海、印度洋北岸、非洲东海岸的许多国家,并由西亚商人转运到欧洲,深得欧洲人的喜爱,被欧洲人奉为珍品,其价值与黄金相符。

据说,外国人就把景德镇的原名“昌南”的发音“China”用来代表瓷器和中国。

经济重心的南移中考知识点总结一、中国古代经济重心的南移北:P64魏晋南北朝以来,全国经济重心出现了南移的趋势。

两宋时全国的经济重心从黄河流域转移到长江流域。

二、成吉思汗统一蒙古和忽必烈建立元朝的史实北:P75-76 1206年,蒙古贵族在斡难河源召开大会,推举铁木真为蒙古族的最高首领,尊称为“成吉思汗”,建立蒙古政权1260年,成吉思汗之孙忽必烈继承蒙古汗位。

1271年,忽必烈改国号为元,建立元朝,第二年定都大都。

忽必烈为元世祖。

一、南方经济发展的原因1、环境:相对安定2、劳力:大量增加3、技术:不断进步4、自然:条件优越北方人民南迁。

江南开发不是从唐朝开始的。

南朝后期,南宋完成二、经济繁荣的表现一、农业发展1农作物品种的改进为提高粮食产量,从越南引进的优良品种占城稻,很快站在江南地区推广2以水稻为主的粮食产量的大幅度提高“苏湖熟,天下足”3棉花的种植,由两广,福建扩展到长江流域。

4茶树的栽培也有很大发展,江南的丘陵地区,新辟了很多茶园。

总之,南方的农业发展水平逐渐超过北方。

二、手工业兴旺1,纺织业1丝织业:北宋时,南方的丝织业胜过北方蜀地丝织品“号为冠天下”江浙的丝绸产量高,朝廷用的丝绸,有很多来自江浙2棉织业:从汉南岛兴起的棉织业,南宋时已发展到东南沿海地区。

2,宋代制瓷业的发展3,宋朝造船业的发展1宋朝的造船业居当时世界首位。

2造船业最兴盛的城市是东南沿海的广州泉州等地3宋朝时的海船已装有指南针,能准确地辨别航向三、南方经济的繁荣1,商业发展的条件:农业手工业的迅速发展导致剩余产品增加,进入流通领域,一部分投入国内市场,一部分拓展海外市场获取利润,从而促进了商品经济的活跃和城市的繁荣。

2,商业都市—开封临安3,繁荣的海外贸易:1原因:农业手工业的发展为海外贸易提供了经济条件。

造船技术先进、航海技术高超,指南针的应用更进一步促进了海外贸易的发展。

政府鼓励海外贸易,在主要港口设立市舶司,加以管理。

高考历史:中国古代经济重心的南移和人口

的迁移知识点归纳

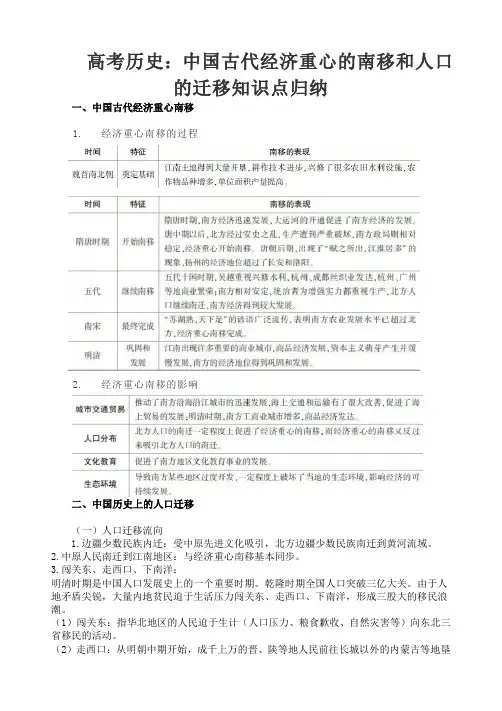

一、中国古代经济重心南移

1.经济重心南移的过程

2.经济重心南移的影响

二、中国历史上的人口迁移

(一)人口迁移流向

1.边疆少数民族内迁:受中原先进文化吸引,北方边疆少数民族南迁到黄河流域。

2.中原人民南迁到江南地区:与经济重心南移基本同步。

3.闯关东、走西口、下南洋:

明清时期是中国人口发展史上的一个重要时期。

乾隆时期全国人口突破三亿大关。

由于人地矛盾尖锐,大量内地贫民迫于生活压力闯关东、走西口、下南洋,形成三股大的移民浪潮。

(1)闯关东:指华北地区的人民迫于生计(人口压力、粮食歉收、自然灾害等)向东北三省移民的活动。

(2)走西口:从明朝中期开始,成千上万的晋、陕等地人民前往长城以外的内蒙古等地垦。

经济重心的南移知识点总结《经济重心的南移》是七年级历史下册的内容,这一课讲述了经济重心开始南移,南方经济开始逐渐超过北方。

以下是店铺为你整理的经济重心的南移,欢迎大家阅读。

经济重心的南移重点知识点本课主要讲述自唐朝晚期至两宋时期南方经济的发展及其对中国古代经济重心南移的影响,从三个方面展开教学内容。

第一,南方农业的发展,包括南方农业发展的条件、农作物品种的增加和农业产量的提高。

第二,南方手工业的兴旺,主要叙述了宋代南方手工业的发展,包括丝织业水平的提高、棉织业的兴起、制瓷业的成就和造船业的发展。

第三,南方商业的繁荣,主要叙述了商业都市的发展、海外贸易的进步及其重要地位、古代货币制度的发展。

在叙述南方经济发展的基础上,教材最后点出了其对古代经济重心转移的影响:经济重心南移到南宋时期完成。

“南方商业的繁荣”是本课的重点。

应讲清几个问题:第一,南方商业繁荣的条件。

自唐朝晚期开始,南方农业、手工业生产取得重大发展,为商业的繁荣奠定了基础。

自北宋开始,我国古代商业空前繁荣,为南方商业的发展提供了有利的社会环境。

南宋时期,北方地区处于少数民族政权统治下,宋朝的统治中心南移,因此朝廷重视商业特别是对外贸易的发展以增加财政收入,促进了商业的繁荣。

第二,南方商业繁荣的表现:①南方商业都市的发展。

以杭州的商业活动为典型,重点叙述了南方商业都市的发展,特别强调以杭州为代表的南方商业都市水平在南宋以后超过了北方。

②海外贸易的发展。

教材主要叙述了宋代中国海外贸易在世界上的地位,以广州和泉州为代表的商港,海外贸易的范围及在经济中的重要地位。

③货币制度的变化,主要叙述了纸币出现的原因、发展状况、世界地位及对商业活动产生的影响。

经济重心的南移难点知识点本课的难点是南方经济发展的原因。

教学过程中除利用教材中提供的知识外,还应结合前面教学中的相关知识进行全面分析,以培养学生综合分析问题的能力。

可以从以下几个角度去分析:第一,经济因素。

中国古代经济重心南移的过程

1,秦汉时期

北方为全国的经济重心所在,南方则十分落后。

2,南北朝时期

西晋末年,永嘉南渡,大批中原人口南迁,推动了南方的开发。

六朝时期,经济基础依然相当薄弱。

同一时期的北方地区,尽管经历了长期的分裂和战乱,但经济基础较好,很快就从几次衰退中恢复,维持总体上高于南方的经济水平和实力。

全国的经济重心仍在北方。

3,隋唐时期

隋炀帝开凿大运河,加强了南北经济之间的联系。

安史之乱时大量人口南迁,南方逐渐成为朝廷财赋的主要来源。

4,五代十国时期

北方朝廷更迭不休,战乱频繁,而南方经济恢复较快,这一时期在整个经济重心南移的过程中起了重要作用。

5,两宋时期

江南水田农业最终超越了华北的旱地农业,江南在中国农业中的基本地位确立,为经济重心的南移奠定了基础。

北宋末年,金兵南下,北方再遭战火,大批人口南渡,南北经济的差距拉大。

到了两宋之交,南方的经济重心最终确立。

综合考试热点问题:中国古代经济重心的南移经济重心南移是我国古代历史上的重大事件,它反映了我国古代南北经济发展的巨大变化。

黄河流域是中华民族的主要发祥地,是中国开发最早的的地区,人口集中,经济文化发达,成为最早经济中心。

而南方经济的持续、快速的发展,是经济重心南移的主要表现。

历史:(一)南方经济的发展过程1.东汉末年至三国时期,南方得到重点开发。

2.东晋和南朝时期,南方得到大规模开发,南朝末年开始赶上北方。

3.隋唐时期,南方经济迅速发展,南北几无差别。

4.五代十国时期,南方经济进一步大发展。

5.南宋至元朝时期,南方经济突出发展,完全超过了北方。

6.明清时期,南方经济重心的地位得到巩固和发展。

(二)经济重心南移的重大发展时期1.从西晋末年“八王之乱”至南朝末年为止的时期。

此期,因为北方自东汉末年以来战乱及少数民族内迁,北方经济衰退。

而江南相对稳定的环境,使北方人民为逃避战火纷纷南迁,为南方农业生产增加了大批劳动力,特别是带来了先进的生产工具和技术。

他们同南方的汉族人民及山越等少数民族人民共同兴修水利,开垦出大片良田。

水稻栽培技术有所提升,小麦开始推广,牛耕得到普及。

长江中下游经济迅速发展,福建、广东和广西也得到一定水准的开发。

到南朝末年,南方经济开始赶上北方。

2.从“安史之乱”到五代十国时期。

这个时期北方再次经历了长期战乱,经济遭到严重破坏,直到后周世宗时才得到恢复和发展,而南方相对稳定,各国统治者为了保存和增强自己的实力,都比较重视农业生产。

同时,很多中原人民流迁江南,增加了当地的劳动力。

所以,南方社会经济又获得较大的发展。

3.以北宋末年的“靖康之变”为转折点的南宋时期。

此期,人民的抗金斗争阻止了金军南进,北方劳动人民的纷纷南迁,使南方经济在原有的基础上得到突飞猛进的发展。

在农作技术最发达的江浙地区,水田增加,水稻种植面积扩大,产量大幅提升,“苏湖熟,天下足”的谚语形象地反映了太湖流域地区生产在全国所占的重要地位。

区域经济和重心的南移课文知识点解析一、四大经济区的形成根据历史学家司马迁的划分,汉代全国经济可分为四大经济区:山东、山西、江南和龙门碣石以北,形成各具特色的区域经济。

1.山东、山西:山东、山西地区是传统的农业区,即古代开发较早、农业发达的黄河流域。

这里多平原,土壤、气候适合作物生长,自然条件优越,因此农业技术发达,经济实力强,长期以来,既是我国经济的重心,也是历来朝代的政治中心。

查一查:对照教材地图,看看古代山东、山西的地理概念与今天的是否相同?解答:古代山东、山西是以崤山为界,以东称山东,又叫中原,包括了今天的河南、山东、河北三省以及晋南、苏北、皖东的部分地区;崤山以西则是山西,以关中为主,后来又扩展到河西和巴蜀等地。

因此,古代山东、山西的地理概念与今天的差异很大。

2.江南:江南地区物产十分丰富,然而气候炎热潮湿,在古代早期,许多地方还覆盖着原始森林、沼泽等,林中虫兽出没,威胁人类安全。

《史记》中曾记载:“楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水褥……无积聚而多贫。

是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。

”由于生产技术的落后,这样的自然环境使它很难被早期开发。

因此,在两汉时期,这里人口稀少,经济实力与黄河流域相差较大。

3.龙门碣石以北:是指从黄河中游的龙门到渤海沿岸的碣石山一线以北,即山东、山西以北的地区,它又可以长城为界分为两部分:塞内和塞外。

这一地区的土地比较贫瘠,气候十全析提示气候与人类活动关系密切。

在生产力比较落后的古代早期,自然环境是决定经济发展特点的最重要因素。

思维拓展古今的许多地理概念差异很大,查找相关资料,看看还有哪些不同。

全析提示由于自然条件的差异,我国汉代已经形成了各具特色的经济区域,并体现了发展不平衡的特点,黄河流域是古代早期的经济重心。

我国古代人口居住主要受自然条件和自给自足分寒冷,不利于农作物的生长,因此属于畜牧业或半农半牧区。

随着经济的发展,距黄河流域较近的塞内也曾开发为农业区,但是由于自然条件的限制,加上北方游牧民族常常南下侵扰,经济实力有限。