电生理标测

- 格式:pdf

- 大小:47.30 MB

- 文档页数:61

检验科电生理常见检测与分析方法电生理学是医学检验科的一个重要分支,主要用于评估和诊断与神经和肌肉有关的疾病。

它通过测量神经传导速度、肌肉电活动和其他相关参数,为医生提供详尽的信息。

本文将介绍一些常见的电生理检测方法及其分析。

一、神经传导速度测定(Nerve Conduction Velocity, NCV)神经传导速度测定是一种电生理检测方法,用于评估神经传导功能是否正常。

它通过在神经上施加电刺激,并测量刺激所需的时间和距离,来确定神经传递信息的速度。

这一方法通常用于诊断周围神经病变,如末梢神经炎、坐骨神经损伤等。

在进行神经传导速度测定时,医生会在皮肤上放置电极,并施加适当的电刺激。

然后,通过计算刺激在神经上传播的时间和距离,得出神经传导速度。

二、肌电图(Electromyogram, EMG)肌电图是评估肌肉电活动的一种常见方法。

它通过检测肌肉的电活动,并将其信号转化为图形形式,来帮助医生判断肌肉功能是否正常。

肌电图可用于诊断和鉴别多种肌肉疾病,如肌无力、神经肌肉疾病等。

在进行肌电图检测时,医生会在患者的肌肉上放置电极,并记录下电活动的变化。

然后,通过分析记录的电信号,医生可以了解肌肉的收缩和松弛过程,从而作出相应的诊断。

三、脑电图(Electroencephalogram, EEG)脑电图是评估大脑电活动的一种常见方法。

它通过在患者的头皮上放置多个电极,并记录神经元电活动的变化,来帮助医生评估大脑功能。

脑电图可用于检测和诊断多种与脑电活动相关的疾病,如癫痫、睡眠障碍等。

在进行脑电图检测时,患者通常需要保持放松状态,并避免引发干扰信号的活动。

医生会在头皮上放置多个电极,并记录下脑电活动的变化。

通过分析记录的电信号,医生可以了解大脑各个区域的功能状态,从而做出相应的诊断。

四、视觉诱发电位(Visual Evoked Potential, VEP)视觉诱发电位是评估视觉系统功能的一种常见方法。

它通过对患者眼睛进行视觉刺激,并记录大脑皮层电活动的变化,来判断视觉信息处理的正常与否。

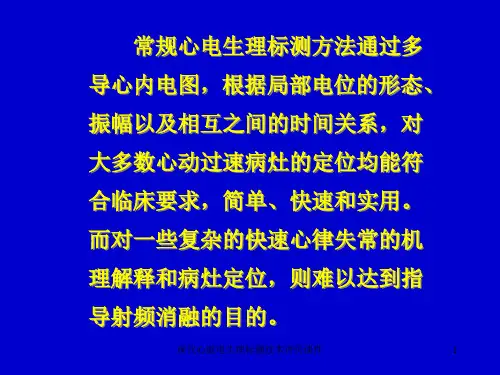

第77章心脏三维电生理标测与导管导航新技术近年来,心脏三维标测和导航技术很大程度上改变了传统的心脏电生理方法[1- 4]。

一般来说,心律失常病例获得成功消融的必需因素是:1.折返性或局灶性机制明确。

2.导管在靶点区域稳定放电。

但在多形性心律失常、一过性心律失常、血流动力学不稳定的心律失常以及解剖结构复杂导致导管操作困难时,传统电生理标测系统常难胜任,而此时三维系统的重要性更加彰显出来。

理想的标测和导航系统应具备以下特征:(1)电图时间和振幅的精确、可重复的记录;(2)心内膜、心肌内、心外膜和心腔内(乳头肌)电图来源的定位;(3)能够辨识导管是否与组织贴靠并且指导导管移动的安全导航方法;(4)在一个或几个心动周期内即能完成以上过程的能力;(5)操作导管顶端到达并稳定于复杂心腔结构中任意位置的能力。

尽管目前还没有一种标测和导航系统能同时具备以上所有条件,但目前几个主要的三维系统各有所长。

本章主要讨论以上系统的工作原理,并简要介绍其在临床上的应用。

一、主要心脏三维电生理标测和导管导航系统简介(一)心脏电解剖标测系统(CARTO TM)1992年 Shlomo Ben-Haim发明的CARTO TM系统(即“心脏电解剖标测系统”),目前已在临床中,特别在那些需要详细逐点标测和精确解剖定位的电生理病例中得到广泛应用[5, 6]。

该系统的基本原理[1, 2, 5, 6]是,磁场中的金属线圈可产生电流,其强度决定于磁场中的场强和线圈的方向。

用于电解剖标测的导管(NaviStar TM)是一个在电极顶部埋置了磁感受器的可调弯四极标测消融电极。

放置于导管床下的定位器中内置三个超低磁场发生器并产生磁场。

工作原理类似于全球定位系统(GPS),CARTO信号处理单元收集超低磁场的强度、频率和时相的数据,然后通过软件分析导管顶端的位置和方向。

三维图像的构建过程是首先在X线透视下手工操纵导管,并在心内膜下的确认位置处记录标志性位点;其他位点的辨认可不依赖X线(如根据三维图形和电位形态)。

电生理标测电生理标测电生理学是一门研究神经系统电活动的学科,是现代神经科学的基础。

电生理标测则是一种常用的神经学检查方法,通过记录神经系统电活动,来评估神经功能的状态和定位损伤部位。

本文将从实验室和临床两个角度来探讨电生理标测。

实验室应用神经科学的研究离不开动物实验。

在实验室中,通过对动物的神经系统进行电生理标测,可以了解神经细胞的电生理属性,如动作电位、突触传递等,这对神经科学的研究具有重要的意义。

例如,动作电位是神经元特有的快速、突发性电事件,它可以用来研究神经元的电刺激反应和传递速度等。

而突触传递则可以研究神经元间的信号传递机制,探究神经系统中神经元之间的联系和调控。

临床应用在临床上,电生理标测是一种非侵入性、无痛苦的神经功能评估手段。

它可以用于定位神经系统损伤的具体位置和类型,评估神经系统疾病的程度和进展情况,帮助医生进行诊断和治疗的决策。

例如,脑电图可以记录脑电信号,用来诊断癫痫、脑血管病等疾病;神经肌肉电图可以记录神经肌肉接头的电信号,用来诊断肌无力症等肌肉疾病;视觉诱发电位可以记录视觉系统的电活动,用来辅助眼科医生诊断眼科疾病等。

电生理标测的注意事项虽然电生理标测非常有用,但它也存在一些潜在的风险和注意事项。

需要专业实验室或医院的支持和专业的电生理学技术人员进行操作。

同时,对于一些声音、光线等的强刺激,可能会引起行为上的反应,需要进行相应的安排和监护。

此外,电生理标测需要检测到异常电信号,因此,需要减少干扰源,例如,不要在测试前喝过多的咖啡因饮料等。

总结电生理标测是一种非侵入性、无痛苦的神经功能评估方法,具有重要的临床和实验室意义。

它可以用于诊断和治疗神经系统疾病,也可以用来研究神经科学的基本原理和机制。

必须注意它的适应症、操作过程、安全和准确性等方面。

我们相信在不断的技术创新和发展下,电生理标测方法将越来越成熟和完善,对于促进医学研究和神经科学的发展将发挥越来越重要的作用。

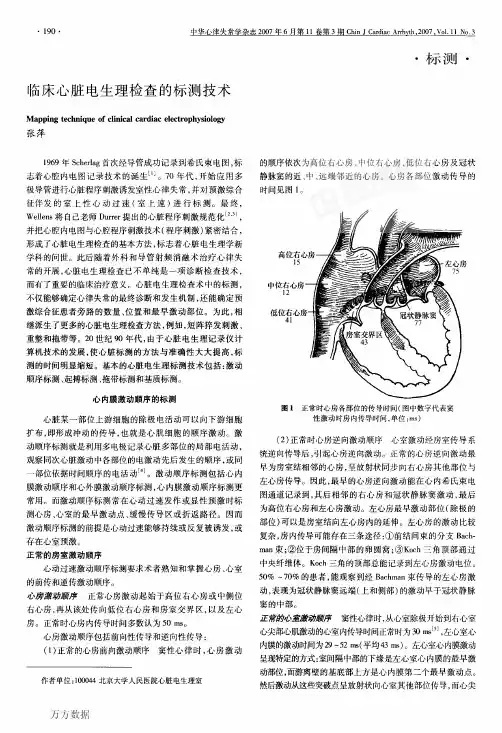

常规电生理标测射频导管消融术治疗局灶性右心房房性心动过速李起栋;廖凯;方石虎;周继光;倪明【摘要】目的观察常规电生理标测射频导管消融术(RFCA)治疗局灶性右心房房性心动过速(房速)的疗效及安全性.方法对16例右心房房速患者行RFCA治疗,所有患者均采用房速发作时激动顺序标测法确定心房最早激动点.结果房速消融成功率为87.5%(14/16),术中和术后无并发症发生,术后随访(2.5±2.1)年,仅1例复发.结论常规电生理标测RFCA治疗局灶性右心房房速安全、可行,成功率较高.【期刊名称】《重庆医学》【年(卷),期】2012(041)007【总页数】3页(P709-711)【关键词】心动过速,异位房性;导管消融术;电生理学技术,心脏【作者】李起栋;廖凯;方石虎;周继光;倪明【作者单位】中国人民解放军第一七一医院心内科,江西九江,332000;中国人民解放军第一七一医院心内科,江西九江,332000;中国人民解放军第一七一医院心内科,江西九江,332000;中国人民解放军第一七一医院心内科,江西九江,332000;中国人民解放军第一七一医院心内科,江西九江,332000【正文语种】中文随着电生理技术的发展,越来越多的房性心动过速(房速)为射频导管消融术(radio frequency catheter ablation,RFCA)所根治。

国内、外文献报道右心房房速占局灶性房速的比例较大[1-3],可达到63.0%~88.0%以上,激动起源于右心房的各个位置,通过常规电生理标测或三维电磁导管标测,可以采用RFCA治疗大部分右心房房速。

本文通过回顾性分析16例右心房房速患者的常规电生理标测结果,右心房房速的起源位置,观察RFCA的疗效,并随访术后复发情况。

1 资料与方法1.1 一般资料 2003年1月至2010年6月本科为16例右心房房速患者进行RFCA治疗,其中,阵发性房速14例,慢性房速2例;男11例,女5例;年龄22~70岁,平均(37.2±24.7)岁;合并高血压心脏病1例,冠状动脉粥样硬化性心脏病2例,余无器质性心脏病;房速病程2~13个月,平均(5.5±3.3)个月;曾口服l~3种抗心律失常药物,但无法有效预防发作,均在发作时进行了心电图检测。

脑部电生理检测操作流程及评分标准1. 操作流程

1.1 准备工作

在进行脑部电生理检测之前,需要确保以下准备工作已完成:- 确保仪器设备正常工作并连接稳定;

- 确认被测者身体状况良好,没有任何不适;

- 根据需要,在被测者头部涂抹导电胶;

- 按照标准程序将电极放置在被测者头部。

1.2 测试过程

脑部电生理检测测试过程如下:

- 打开电生理检测软件并将被测者信息录入系统;

- 确保仪器设备正常工作并连接稳定;

- 开始记录脑电信号,并根据需要进行特定刺激或任务;

- 检测结束后,停止记录脑电信号。

1.3 数据处理

脑部电生理检测数据处理流程如下:

- 导出脑电信号数据,并进行预处理,如滤波、去噪等;

- 根据需要进行时域、频域或时频域的分析;

- 提取感兴趣的信号特征,并进行统计或评估。

2. 评分标准

脑部电生理检测的评分标准根据具体的目的和研究问题而定,以下是一般常用的评分标准:

- 峰值幅值评分:根据特定信号的峰值幅值进行评分,如脑电的P300波峰幅值评分等;

- 频谱分析评分:根据特定频段的能量或频谱分布进行评分,如脑电特定频段的能量评分等;

- 时频分析评分:根据信号在时频域的特性进行评分,如脑电信号的时频相关评分等。

请注意,以上仅为常用评分标准的示例,具体的评分标准应根据研究目的和具体实验设计进行确定。

以上是脑部电生理检测操作流程及评分标准的简要介绍,希望对您有所帮助。

神经元活动的电生理测量技术神经元活动是神经系统中最基本的生理活动,也是神经科学的研究重点之一。

神经元的兴奋和抑制往往伴随着微弱的电信号变化,这些变化通过电生理测量技术可以被记录下来。

本文将介绍神经元活动的电生理测量技术,包括膜电位记录、多电极阵列、脑-机接口等。

一、膜电位记录膜电位记录是测量神经元膜电位变化的常用技术之一。

该技术通过细玻璃电极直接插入神经元内部,记录神经元膜电位的变化。

通常情况下,测量的电压信号会被放大和滤波以保证精度和信噪比。

膜电位记录技术主要包含微量注射、单电极、图像增强和多通道等类型,具体应用需考虑标本的特性和测量要求。

二、多电极阵列多电极阵列是一种非常便利的神经元活动测量技术。

它利用集成电路技术将多个电极密集排布在一块芯片上,可以在同一时间记录多个神经元的电信号。

多电极阵列技术的优点在于高时空分辨率,可以有效地监测神经元的时间和空间特性。

多电极阵列技术应用广泛,可以用于研究大脑发育、疾病等领域,同时也应用于人工智能等领域的研究。

三、脑-机接口脑-机接口是一种将大脑的电信号转化为计算机可读信号的技术。

通过检测脑波信号或神经元电位信号,脑-机接口可以转化为可编程的指令,通过计算机来对外部世界进行控制。

脑-机接口技术可以用于帮助身体功能丧失的患者进行生活自理、移动控制等功能。

比如,一些瘫痪的患者可以通过脑-机接口技术来控制假肢的运动。

结论神经元活动的电生理测量技术是神经科学领域的重要组成部分,一方面为神经系统的研究提供了强有力的工具,另一方面也创造了一些新的帮助策略,比如脑-机接口技术。

虽然这些技术已经获得了一定的进展,但是仍然存在许多挑战和未知领域,将这些技术的应用拓展到更广的领域是我们面临的挑战之一。

电生理标测导管结构电生理标测导管是一种用于诊断心脏疾病的重要工具。

它结构复杂,包括导丝、电极、封闭结构以及连接器等部分。

导丝是整个导管的核心部分,它的外层主要由聚乙烯和聚酰胺材料制成,内层则涂有一层金属,如铂铱合金,以提高导电性能。

电极是连接在导丝末端的部分,用于接收心脏发出的电信号。

封闭结构是导管中的一个重要部分,用于保护导丝和电极免受外界物体的干扰。

连接器则用于连接导管与外部设备,如心电图机,以便将电信号转化为可读的心电图形式。

电生理标测导管的使用非常方便。

在进行心脏电生理学检查时,医生首先会将导管插入患者的静脉或动脉,通过血管系统将其引导至心脏。

导管的灵活性使得它能够穿越血管的弯曲和狭窄部位,轻松到达目标位置。

一旦导管到位,医生就可以使用外部设备对心脏进行电生理标测。

电生理标测导管的主要作用之一是检测心脏节律异常。

通常,心脏的正常节律由窦房结控制,但某些疾病或心脏问题可能导致节律紊乱。

通过导管上的电极,医生可以准确测量心脏节律的各个参数,如心跳频率、心室率和窦房传导时间等。

这些数据可以帮助医生判断患者是否存在心脏节律异常,并制定相应的治疗方案。

此外,电生理标测导管还可用于定位心脏疾病的病变位置。

导管上的电极能够感知心脏不同部位的电信号,通过比较不同部位的电信号,医生可以准确确定病变的位置。

这对于一些需要进行心脏手术或介入治疗的患者来说尤为重要,因为它可以提供准确的病变定位信息,帮助医生更精确地完成手术或治疗操作。

总之,电生理标测导管是一种在心脏疾病诊断和治疗中不可或缺的工具。

它结构复杂,功能强大,能够提供准确的心脏电信号测量和病变定位信息。

通过它的使用,医生可以更好地了解患者的心脏状况,并制定合理的治疗计划,为患者提供更好的医疗服务。

电生理检查参数单极与双极电图滤波设置双极激动标测和起搏标测是流出道室性早搏常用的标测手段。

当双极标测找到心律失常最早激动点后,标测导管远端电极的单极电图,常常可以为确认该点是否为心律失常起源点提供更多的判断信息。

心内双极电图记录的是标测导管远端电极(负极)和近端电极(正极)之间的电压-时间曲线,常用的滤波通带为30-500Hz;而心内单极电图记录的是标测电极(正极)与参考电极(负极)之间的电压-时间曲线,参考电极可以选择体表心电图Wilson中心电端(往往噪音干扰较大,影响精确标测);也可以选择距标测电极15-20cm以上体内任何零电位点,实际应用中推荐用位于下腔静脉的电极作为参考电极。

记录单极电图的滤波设置与双极不同,常用高通滤波为0.05-0.5Hz,低通滤波为250-500Hz。

单极标测主要有两个用途,(1)测量局部激动时间:单极电图最大负向斜率点(最大负向dV/dt)与钠通道最大电导一致,可以直接反应除极波前到达电极的时间;(2)单极电图的图形可以判断激动传导的方向:除极波前向记录电极传导时产生正向电图,当波前到达记录电极并向远处传导时产生则负向电图。

因此,当标测电极位于激动起源点时,除极波前均背离记录电极传导,单极电图呈QS型。

但是单极电图同时记录了电极局部近场信息和难以充分过滤的周围组织除极的远场信息,使其信噪比不高;对于正常组织,最大负向斜率可以作为局部除极的特异指标,而心肌梗死等瘢痕心肌,局部电位低振幅、碎裂难以辨认最大负向斜率。

此外,当标测电极与局部心肌接触不佳时,单极电图也呈QS型。

目前一般认为,在局灶心律失常标测中,仅凭单极电图记录到QS型不能确定为标测电极接近心律失常起源点,而单极电图记录到r波多可以除外标测电极接近好的靶点。