衣领结构设计

- 格式:doc

- 大小:5.61 MB

- 文档页数:10

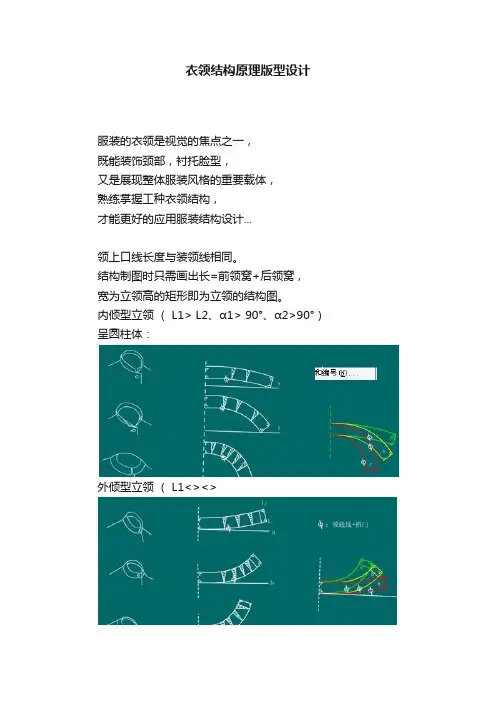

衣领结构原理版型设计服装的衣领是视觉的焦点之一,既能装饰颈部,衬托脸型,又是展现整体服装风格的重要载体,熟练掌握工种衣领结构,才能更好的应用服装结构设计...领上口线长度与装领线相同。

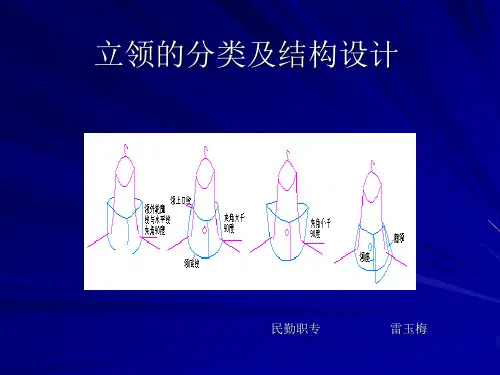

结构制图时只需画出长=前领窝+后领窝,宽为立领高的矩形即为立领的结构图。

内倾型立领( L1> L2、α1> 90°、α2>90°)呈圆柱体:外倾型立领( L1<><>从以上的分析中了解到,立领的装领线是制约领型的关键,起翘量和弯曲程度的大小、位置可以做不同造型的选择。

它的变化也揭示了翻折领、坦领结构设计的基本规律和内容。

且这种方法对于较成熟领子的结构制图具有简便、迅捷的优点。

但对于新领型,这种设计方法就要根据反复实践而得出的经验将其逐次修正到最佳状态。

因此这时采用依靠前衣身的作图方法可操作性会更强些。

依靠前衣身作图(一) 作图步骤1.据效果图将衣身上的领窝线修顺2.确定领基圆3.定领切点,过领切点作领基圆的切线①,确定领肩同位点②、领弯线③。

4.确定领座转折点④,调节领肩同位点⑤,在领弯线上确定领座中点⑥。

5.画顺装领线⑦、领中线⑧、领止口线⑨、前领线⑩。

做图分析1.切线一般情况下,领切线越靠近上限,装领线与领窝线重合的部分越多,成型后的立领前倾角越大(趋向180°)。

若领切线越靠近下限,装领线与领窝线重合部分越少,成型后的立领前倾角越小(趋向90°)。

2.领弯线Y值的大小将决定领后侧倾角大小。

Y值越大,α2越接近180度,Y值为零;α2接近90度,Y值为负;α2小于90度,成型后的立领分别为内倾、垂直、外倾状态。

Y值的取值范围可控制在-Δ≤Y≤10-a。

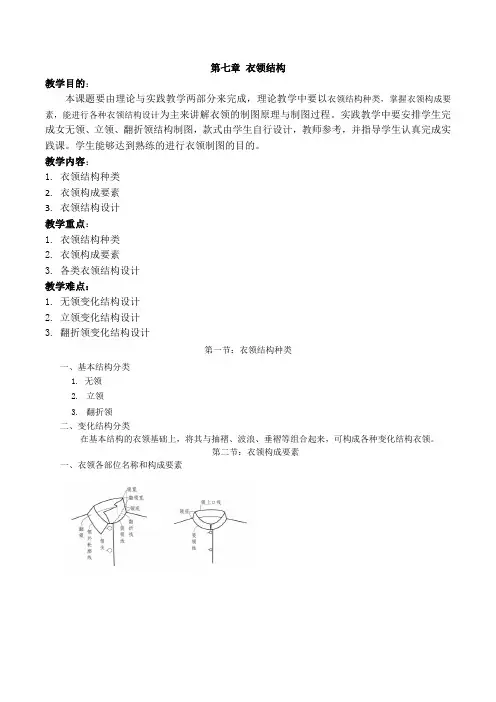

第七章衣领结构教学目的:本课题要由理论与实践教学两部分来完成,理论教学中要以衣领结构种类,掌握衣领构成要素,能进行各种衣领结构设计为主来讲解衣领的制图原理与制图过程。

实践教学中要安排学生完成女无领、立领、翻折领结构制图,款式由学生自行设计,教师参考,并指导学生认真完成实践课。

学生能够达到熟练的进行衣领制图的目的。

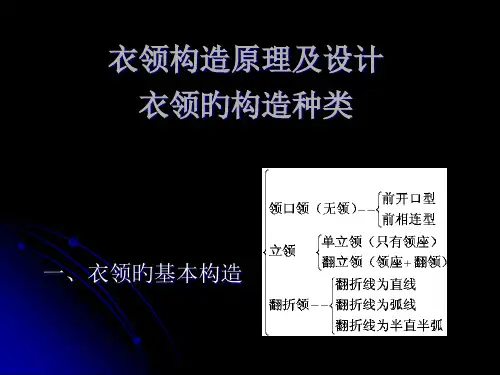

教学内容:1.衣领结构种类2.衣领构成要素3.衣领结构设计教学重点:1.衣领结构种类2.衣领构成要素3.各类衣领结构设计教学难点:1. 无领变化结构设计2. 立领变化结构设计3. 翻折领变化结构设计第一节:衣领结构种类一、基本结构分类1. 无领2.立领3.翻折领二、变化结构分类在基本结构的衣领基础上,将其与抽褶、波浪、垂褶等组合起来,可构成各种变化结构衣领。

第二节:衣领构成要素一、衣领各部位名称和构成要素二、基础领窝结构原理(一)基础领窝的人体属性人体上自后颈椎点(BNP)经过侧颈点(SNP)到前颈点(FNP),形成的颈围线称基础领窝。

将基础领窝加大、变形后可构成具体款式的领窝。

(二)基础领窝的结构模型衣身的基础领窝线对应于人体的颈根围。

基础领窝结构模型的设计必须满足两个条件:1)基础领窝线的总弧长等于预定的领围大N;2)基础领窝的总领窝宽与总领窝深之比为1.3~1.4。

第三节:衣领结构设计一、无领结构设计一)基本无领结构设计无领开襟式领口(1)理论分析无领开襟式领口在裁剪前衣片时为使衣片符合人体要收省,如果没有收省就要要留出撇胸量1~2cm,然后再画领宽、领深。

门襟止口的上端有撇胸时,不能自带贴边,否则无法去掉撇胸量。

无领开襟式领口如下图:(2)基型变化和四开身无省基型相比主要做二点改变:其一,为使前胸部符合人体,前片做1cm的撇胸处理;其二,前领弧线由较凹状态变为较直状态。

二)变化无领结构设计例:抽褶型无领结构设计二、立领结构设计一)基本立领结构设计< 90°╱αb = 90°╱只有领座 > 90°——单立领1. 结构种类╲上口线为直、弧╲领座+翻领╱领座与单立领同╲翻立领╲翻领上口为直弧╱2. 立领结构模型要点:立领上口长 = N = 基础领高立领实际领高≥基础领高(与αb有关)3. 单立领制图方法* 实际领高应根据αb及领窝开深形状制定* 领下口的基础线l切线的确定与领座与领窝的相互关系确定,切点↓↑领座垂直程度↑↓* 领座的前部造型中的中线角应略大于立体造型中线角4. 翻立领制图领座的制图方法与单立领同翻立领的制图方法翻立领在长度、宽度上应加上里外层松量外口的形状可根据设计图任意设计5.应用举例Sk-1 基本立领结构设计1)单立领结构设计2)翻立领结构设计二)变化立领结构设计立领在平面结构设计时,其形状的变化直接影响其立体造型。

1、衣领的种类衣领的种类繁多,衣领一般由领圈(衣身领口形状)、翻领和领座(可以只具有其中的一个部分或者两部分兼有)三大部分组成,本文从衣领与领圈的关系,衣领与衣身的关系以及衣领的翻领、领面与领座的关系,衣领是否有翻折线等多个方面对衣领进行了常规分类。

1.1 无领型这类衣领有领圈,无翻领、领座。

衣身在脖根附近做造型变化形成领圈,如常见的圆领衫、小背心等服装,这类服装脖子没有衣领的束缚,穿着比较随意、舒适,由于没有衣领对衣身的限制,领圈的设计非常自由,只要能够保证人体的正常穿着,能够起到遮蔽身体的作用,无领型领圈的大小、形状都可以随意变化,衣领与衣身融合成为一个整体。

1.2 有领型有领形服装是在脖根的衣身领圈上,附加了各种各样的衣领。

这些衣领一般都是另外裁剪,在领圈处与衣身拼合,从外观上有明显的分界线,有各自独立的组成部分,同时,由于要拼合衣领并穿着于人体躯干上,因此,领圈不能过于随意变形,形状和大小一般都接近于人体脖子的弧线形状,而衣领由于要拼合到衣身领圈上,衣领的长度要与衣身领圈的弧线长度相关联。

1.2.1 翻折领翻折领直接装于衣身领圈上,有领面和领座,有翻折线,一般领面宽于领座。

翻折领与衣身的结构各自独立,衣领的翻折、闭合、打开都不会影响衣身结构。

翻折领的领面可以是多种形状的,翻折领的形状和设计主要取决于领尖形状的设计,可以是方型、圆型、尖型等等,是非常常用的衣领。

1.2.2 驳领驳领又称为西服领,有翻折领和驳头两部分组成,两者的结合处为驳口,驳领有翻折线。

驳领最大的特点是,在服装中衣领与前衣身混合为一体,衣身的前中部分又是驳领的驳头部分,因此,驳领是衣领和衣身的混合体。

驳领根据外型又可以分为几种形式:平驳头、枪驳头、青果领等。

1.2.3 立领这种衣领只有领座没有翻领部分,最具有代表性的是中国传统旗袍的衣领。

立领服装的衣领设计要特别关注衣领的宽度,因为人体脖子的长度是有限的,做立领服装时必须考虑到人体脖子的舒适性,领子的宽度要适宜,一般2-5厘米为宜。

领子的结构制图立领结构制图立领结构制图可分为贴领式立领、离领式立领、偏离式立领,均是由领窝向上直立的领型。

由于人体领部前倾,前下颌向前探出,因此领子一周高度不宜相等,最好后领宽高于前领宽。

一般情况下,立领高度最低不小于1CM,最高不超过人体眼睛部位,女装最佳3~5CM,也有特殊款式的扇形领,前低后高至脑后超过头顶,贴颈式立领、离颈式立领、偏离式离领,均由改变领脚线的曲度、方向及大小所形成。

离领式立领近似于圆柱体,展开呈矩形,着装后领子在颈根部适体,在颈中部有较大空隙量,见图。

离颈式立领形成需要领脚线长度和立领高度两个数据,领脚线长度为领圈长度,立领高度,一般女装为3~5CM。

离颈式立领高度在超过下颏时要考虑加大领口弧线长度,使领子上口适体。

如果领上口线高度在人体颈部正常部位时,领子高度变高需要改变领脚线曲度。

贴颈式立领领上口线长度小于领脚线长度,着装后领子比较适合脖颈中部细处,。

传统制作领子结构制图的方法有两种,一是将直条领压叠1。

2~1。

5CM,画顺形成,见图。

二是用角度计算领脚线曲度方法求出,从领子外效果看,采用以上两种方法制作的立领容易出现领子在两侧肩颈点处压迫脖颈以及前止口与领子前领嘴不平行三、正装圆袖结构制图圆袖也称为西服袖,为两片袖结构。

一般在正装、西装、职业装、礼仪装等结构中使用。

现代品牌服装要求袖山头前圆后登,袖肘有弯势,袖子与衣身贴体程度强。

在两片袖制图时,一般采用单独制图方法,这种方法打制的袖子不能达到袖山深浅与BL线水平时袖子,在衣身的前后位置正,需要移动袖中线前后位置与SP点的对位,来调整袖子与衣身的位置。

事实上,这样已经破坏了衣袖的丝缕平衡以及袖山截面与袖窿截面形状的对位。

为了达到衣袖丝缕平衡、袖山吃势量合理、袖子服贴、袖低无多余皱纹,我们采用最新的袖子制图方法,按转移省后的袖窿进行袖子结构制图。

目前,在袖子结制图中,也有采用在袖窿基础上进行袖子制图的方法,但袖子效果往往不佳,主要原因是在没有转移省前的袖窿基础上进行袖子结构制图。

第七章衣领结构教学目的:本课题要由理论与实践教学两部分来完成,理论教学中要以衣领结构种类,掌握衣领构成要素,能进行各种衣领结构设计为主来讲解衣领的制图原理与制图过程。

实践教学中要安排学生完成女无领、立领、翻折领结构制图,款式由学生自行设计,教师参考,并指导学生认真完成实践课。

学生能够达到熟练的进行衣领制图的目的。

教学内容:1.衣领结构种类2.衣领构成要素3.衣领结构设计教学重点:1.衣领结构种类2.衣领构成要素3.各类衣领结构设计教学难点:1. 无领变化结构设计2. 立领变化结构设计3. 翻折领变化结构设计第一节:衣领结构种类一、基本结构分类1. 无领2.立领3.翻折领二、变化结构分类在基本结构的衣领基础上,将其与抽褶、波浪、垂褶等组合起来,可构成各种变化结构衣领。

第二节:衣领构成要素一、衣领各部位名称和构成要素二、基础领窝结构原理(一)基础领窝的人体属性人体上自后颈椎点(BNP)经过侧颈点(SNP)到前颈点(FNP),形成的颈围线称基础领窝。

将基础领窝加大、变形后可构成具体款式的领窝。

(二)基础领窝的结构模型衣身的基础领窝线对应于人体的颈根围。

基础领窝结构模型的设计必须满足两个条件:1)基础领窝线的总弧长等于预定的领围大N;2)基础领窝的总领窝宽与总领窝深之比为1.3~1.4。

第三节:衣领结构设计一、无领结构设计一)基本无领结构设计无领开襟式领口(1)理论分析无领开襟式领口在裁剪前衣片时为使衣片符合人体要收省,如果没有收省就要要留出撇胸量1~2cm,然后再画领宽、领深。

门襟止口的上端有撇胸时,不能自带贴边,否则无法去掉撇胸量。

无领开襟式领口如下图:(2)基型变化和四开身无省基型相比主要做二点改变:其一,为使前胸部符合人体,前片做1cm的撇胸处理;其二,前领弧线由较凹状态变为较直状态。

二)变化无领结构设计例:抽褶型无领结构设计二、立领结构设计一)基本立领结构设计< 90°╱αb = 90°╱只有领座 > 90°——单立领1. 结构种类╲上口线为直、弧╲领座+翻领╱领座与单立领同╲翻立领╲翻领上口为直弧╱2. 立领结构模型要点:立领上口长 = N = 基础领高立领实际领高≥基础领高(与αb有关)3. 单立领制图方法* 实际领高应根据αb及领窝开深形状制定* 领下口的基础线l切线的确定与领座与领窝的相互关系确定,切点↓↑领座垂直程度↑↓* 领座的前部造型中的中线角应略大于立体造型中线角4. 翻立领制图领座的制图方法与单立领同翻立领的制图方法翻立领在长度、宽度上应加上里外层松量外口的形状可根据设计图任意设计5.应用举例Sk-1 基本立领结构设计1)单立领结构设计2)翻立领结构设计二)变化立领结构设计立领在平面结构设计时,其形状的变化直接影响其立体造型。

变化的主要因素,一是领子的起翘方向;二是领上口线、下口线的长度之差。

起翘量越大,领上口线、下口线差值越大;领子的曲率越大,成型后立领的锥度越大。

在变化过程中,领下口线只有曲率的变化,而无长度的变化,其长度始终与领围保持一致。

当领子向上起翘时,领上口线长度变短,领子与颈部间隙变小,如处理不当则会影响其功能性。

在设计时,既要考虑造型效果,又要留有一定的设计余地。

当领子向下弯曲时,领上口线变长。

(1)横开领宽和直开领深设计紧贴颈跟部的立领的特点是横开领较窄,直开领较深,领宽在5cm以内、起翘量在3cm以内的的立领,领口可用基型中的领围公式计算或在其基础上进行微调。

但领宽和起翘量超过上述范围,就要根据实际情况加大领宽和领深值,无法再用计算公式来约定。

(2)起翘量设计起翘量是指领底线上翘的程度。

起翘量=(领孔长-领围)/2,此公式只作为合体立领的理论依据,在实际设计中要灵活的多。

内倾式立领的前起翘一般在1~3cm之间,如果超过3cm,颈部就不便活动了。

但超过3cm的起翘量,立领也是成立的,解决的办法是加大领口的开挖量。

(3)领宽设计立领领宽一般在3~5cm,但超过5cm的领宽,立领也是成立的,解决的办法是加大领口的开挖量。

(4)搭门量设计搭门量与扣子直径有关,小扣取1.5~2cm;中扣取2~2.5cm;大扣取3~4cm。

三、翻折领结构设计一)基本概念与原理:1.翻折领分类:依据衣领前部翻折线的形状分为直线状翻折领、圆弧状翻折领、部分直线部分圆弧状翻折领。

2.翻折基点的确定(见课本),结论:翻折基点可以视为翻领的立体形状在肩线延长线上的投影。

αb < 90°,A’位于SNP点外<0.7nb处;αb =90°,A’位于SNP点外=0.7nb处;αb >90°,A’位于SNP点外>0.7nb处。

当αb >95°时,基础领窝应开大(αb -95°) ÷5°×0.2cm。

3.翻折松量近似求法:衣领前部翻折线为圆弧状时,肩颈点的翻领松量是1.4(mb - nb)+0~0.3(mb - nb);衣领前部翻折线为直线时,肩颈点的翻领松量是1.2(mb - nb)+0~0.3(mb - nb);衣领前部翻折线为部分圆弧部分直线状时,肩颈点的翻领松量是1.3(mb - nb)+0~0.3(mb - nb)。

二)基础翻折领——八字领结构线名称及结构制图,见下图:三)八字领的设计要点1.驳口线的设计驳口线由驳点和基点连线而成。

基点的定位在前面的制图里已经讲到,下面谈一下驳点的定位。

驳点上下定位,理论上可自由设计。

一般二粒扣西装的驳点在WL线附近;三粒扣西装的驳点在WL线上一个扣位大约10cm左右;一粒扣西装的驳点在WL线下一个扣位大约10cm左右。

驳点左右位置由搭门量决定。

单排扣搭门宽由服装种类和钮扣大小来决定,一般衬衣为1.7~2cm;上衣为2~2.5cm;大衣为3~4cm。

双排扣搭门由个人爱好和款式特点来决定,一般衬衣为5~7cm;上衣为6~8cm;大衣为8~10cm。

驳头的高低,搭门的宽窄以及底领的宽窄都直接影响驳口线的倾斜角度2.串口线的设计串口线的高低及倾斜角度理论上可自由设计。

比例裁剪法里一般把前片竖开领分成二等分或三等分,和前颈点连线来定位。

串口线角度上有平、翘、斜之分;形状上有略凹和平直之分。

另外串口线的平斜是调整八字领中70°~90°领角的主要因素;也是调整戗驳领中驳角尖与平的主要途径。

1.翻领松度的设计(1)翻领松度的影响因素第一,驳点明显上升时,翻领松度应增加。

翻领松度的平均值是 2.5cm,这是根据翻领宽和底领宽的差值为1cm,驳点在腰围线上,以及翻领设有领嘴的基本结构相匹配的结果。

一般驳点每上升一个扣位大约10cm左右,翻领松度在2.5cm的基础上增加1cm。

第二,翻领和底领宽差值较大时,翻领松度应增加。

一般翻领和底领的差值在1cm的基础上每增加1cm,翻领松度在2.5cm的基础上增加1cm。

第三,材料对翻领松度的影响:通常天然织物或粗纺织物的伸缩性较大,翻领松度要小;人造或精纺织物弹性相对要小些,翻领松度就要适当增加。

调节量可在第一、二个条件基础上作0.5cm的微调。

第四,领嘴对翻领松度的影响:翻领一般采用带领嘴的结构,领嘴的张角,实际起着翻领和衣身容量的调解作用。

因此带领嘴翻领的翻领松度设计通常较为保守;而没有领嘴的翻领,其调解容量的作用就不存在了,因此这种翻领的翻领松度要适当增加。

调节量可在第一、二个条件基础上作0.5cm的微调。

(2)翻领松度的确定方法主要有角度法、公式法、和定寸法。

角度法在第三节翻领设计中已经作了讲解;公式法:翻领松度=2×(翻领宽-底领宽),这种方法在翻领宽和底领宽差别很大时不是很适用;现在主要讲解定寸法设计翻领松度,见下图:例1:翻领和底领的宽度分别为3.5cm和2.5cm,驳点上升1.5个扣位即15cm,以平均翻领松度2.5cm 来计算,此款驳领翻领松度=2.5+1.5=4cm。

例2:翻领和底领的宽度分别为6和3cm,驳点上升2个扣位即20cm,以平均翻领松度2.5cm来计算,此款驳领翻领松度=2.5+2+2=6.5cm。

4.领角的设计(1)八字领的采寸配比,见下图:(2)八字领的领角变化八字领的一个最大特点,就是领嘴呈八字形,要求翻领角和驳领角的夹角在90°以内。

如果该角度失去八字领特征,意味着一种新翻领造型的出现,其采寸配比也要相应变动。

驳领在领嘴部位的变化是十分丰富的,如:平驳头、戗驳头、圆领角、方领角、大领嘴、小领嘴等等。

八字领的领角变化,见下图:四)变化翻折领结构设计——应用举例:例:戗驳领设计1.戗驳领的采寸配比常配合双排扣搭门,女装有时也采用单排扣搭门。

戗驳领的采寸配比配比是:驳领角度应保持与串口线和驳口线所形成的夹角相似,或大于该角度(女装较为灵活,有时也采用小于该角度)。

翻领角宽和翻领面在后中线的宽近似,并且翻领角宽:驳领角宽≈2:3,也就是驳领角伸出部分:驳领角宽≈1:3。

见下图:2.戗驳领制图戗驳公设制图和八字领相似,只要注意采寸配比即可,见下图:例:青果领设计特点是驳头与衣领连成一体,无领角,外形似青果形。

又分有接缝和无接缝两种。

1.有接缝青果领制图及贴边处理有接缝青果领和八字领相似,只是不设领角,翻领松度要适当增大。

见下图:2.无接缝青果领贴边处理无接缝青果领在制图上和有接缝青果领相同。

贴边采用两种不同的处理方法:一是把重叠部分在无接缝青果领贴边(过面)中去掉,然后把去掉的部分用另布加以补偿。

属A结构处理。

另一个办法是把青果领过面的贴边线设在领与颈窝重叠部分的切点上,使重叠部分划分在里子布中得到补偿。

属B结构处理。

见下图:5.变化翻折领结构设计翻折领根据翻折线形态的不同可进一步划分为:翻折线的形态不同,衣领制图方法略有差异。

1)翻折线前端为圆弧状a)反射前领造型时,以翻折基点与翻折止点的连线(翻折基线)为基准进行对称。

b)构筑领窝线与领下口线时,两条线的弧度呈反向,中间形成一定的空隙量。

c)注意根据工艺制作的需要调整结构线。

2)翻折线前端部分圆弧状、部分直线状a)反射前领造型时,以翻折线的直线部分为基准进行对称,同时将翻折基点也对称到另一侧。

b)构筑领窝线与领下口线时,在靠近翻折线的直线部分,领下口线与领窝线重合,而在靠近翻折线的弧线部分,领下口线与领窝线反向。

c)注意根据工艺制作的需要调整结构线。

例:衣帽结构1.结构设计要素:1)头长:自头顶点至颈侧点SNP(头部自然倾斜状态),约为33cm左右。

2)头围长:经头部眉间点、头后突点围量一周的头围长,约为56cm左右。

帽宽基本取此值的一半。

3)帽座高:衣帽翻下来形成的帽座量为n b。

2.衣帽结构制图:参考资料:1.《服装造型学》东华大学出版社2. 服装纸样教程刘瑞璞中国纺织出版社作业:1.2款无领结构设计2.2款立领结构设计(结合男衬衣领1:1样板设计)3.2款翻折领结构设计(结合翻折领1:1样板设计)。