植物病原真菌及其所致病害

- 格式:ppt

- 大小:13.37 MB

- 文档页数:5

教案(课时备课)课程名称:植物保护技术课程类型:专业基础课教学进程:第5次课第2章第一节学时:2使用教材:《植物保护技术(第二版)》肖启明欧阳河主编高等教育出版社◆教学内容(按节):第2章植物病害的基本知识第一节植物病害概述一、植物病害的定义1.植物病害植物在其生长发育过程中,如果遇到不良的环境条件,或者遭受到其他寄生物的侵染,植物的正常发育就会受到干扰和破坏,在生理和组织结构上发生一系列的反常变化,导致产量降低、品质变劣,影响其使用价值的现象,称为植物病害。

2.病理程序植物染病后,先引起生理功能的改变,然后造成组织结构的改变,最后发病植物外观表现出病态。

这些病变均有一个逐渐加深,持续发展的过程,称为病理程序。

3.判断植物病害的两个衡量标准(1)病害必须有病理程序;(2)病害必须造成损失。

二、植物病害的症状症状:植物发病后,其外表的不正常变化称为症状。

包括病状与病征两个方面。

(一)病状类型植物发病后本身所表现的不正常状态称病状。

大致可分为变色、斑点、腐烂、萎蔫、畸形五类。

1.变色指植物病部细胞内的叶绿素被破坏或形成受到抑制,以及其它色素形成过多而表现不正常的颜色。

2.斑点指植物病部局部细胞和组织坏死;但不解体,所形成的各式各样的坏死斑。

3.腐烂指植物病部整个组织和细胞被破坏而消解。

4.萎蔫植物失水而使枝叶凋萎下垂的现象。

5.畸形植物发病后,受病原物产生的激素或毒素类物质的刺激而表现的异常生长。

(二)病征类型指病部所长出的病原物的特征。

主要有以下几类:(1)霉状物;(2)粉状物;(3)颗粒状物;(4)线状物;(5)脓状物。

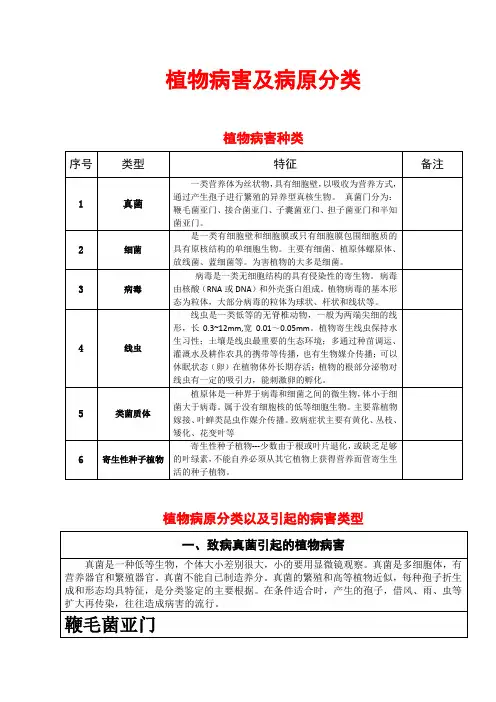

三、植物病害的病原引起植物发病的主要原因称为病原。

按其不同性质可分为非生物因素和生物因素两大类。

1.非侵染性病害由非生物因素引起的病害是不能传染的,所以称为非传染性病害或生理性病害。

该类病害的发生直接取决于植物与环境条件的关系。

2.侵染性病害由病原物(是指能够引起植物发病的病原生物)引起的病害能互相传染,有侵染过程,所以称为传染性病害,也称侵染性病害。

《植物病理学》章节笔记第一章:绪论一、植物病理学的基本概念1. 定义:植物病理学是研究植物病害的识别、发生、发展、流行规律、防治方法以及病害管理的一门科学。

它涉及植物学、微生物学、生态学、分子生物学等多个学科领域。

2. 研究对象:植物病原生物(包括真菌、细菌、病毒、线虫、寄生性种子植物等)和寄主植物。

3. 研究内容:- 植物病原生物的生物学特性:包括病原生物的形态、结构、生理生化特性、生活史、繁殖方式等。

- 植物病害的症状与诊断:研究植物病害在寄主上的外部表现(如斑点、腐烂、萎蔫等)和内部病理变化。

- 植物病害的发生与流行规律:探讨病害在时间和空间上的分布、传播和流行机制。

- 植物与病原生物的互作关系:研究植物与病原生物之间的识别、侵入、防御等相互作用。

- 植物病害的防治策略:包括化学防治、生物防治、农业防治、物理防治等方法。

二、植物病理学的研究内容与方法1. 研究内容:- 植物病原生物的分类与系统发育:通过对病原生物的形态、遗传特性等进行分类,探讨其系统发育关系。

- 植物病害的病理学:研究病害在植物体内的发生、发展过程及其机制。

- 植物抗病性及其遗传改良:研究植物对病原生物的抗性机制,并通过遗传育种提高植物的抗病性。

- 植物病害的流行学:研究病害在田间种群中的传播、流行规律和控制策略。

- 植物病害综合治理:综合应用多种防治方法,实现病害的有效控制。

2. 研究方法:- 观察法:使用光学显微镜、电子显微镜等观察病原生物和植物病害的症状。

- 实验法:包括病原生物的分离、培养、接种实验,以及植物抗病性鉴定等。

- 调查法:通过田间调查、采样、统计分析等方法,研究病害的分布和流行情况。

- 分子生物学方法:利用PCR、DNA测序、基因表达分析等技术,研究病原生物的遗传特性和植物与病原生物的互作。

- 生物信息学方法:分析病原生物的基因组、转录组、蛋白质组等大数据,揭示其生物学特性。

- 生态学方法:研究植物病害与环境因素的关系,以及病害在生态系统中的角色。

真菌主要类群、个人分类、所致病害及真菌病害查询表真菌分类的基本规则(一)分类等级:真菌的分类等级依次为界、门、纲、目、科、属、种。

(二)基本分类单位——种1、形态学种:根据形态特征的不连续性,对真菌个体进行分类而区分的类群。

2、生物学种:指原本可以相互交配繁殖,但由于地理隔离或生殖隔离,彼此没有机会交配的一个自然种群或个体种群3、系统发育种:经过系统发育分析而确定的具有同一个系谱关系的个体类群真菌分类系统的演变和比较(1)三纲一类的系统:①藻状菌纲③担子菌纲②子囊菌纲④半知菌类(2)Ainsworth(1973)的系统真菌(菌物)界包括粘菌门和真菌门,而真菌门包括5个亚门:①鞭毛菌亚门(Mastigomycotina)②接合菌亚门(Zygomycotina)③子囊菌亚门(Ascomycotina)④担子菌亚门(Basidiomycotina)⑤半知菌亚门(Deuteromycotina)(3)Alexopoulus(1979)的系统:①裸菌门②鞭毛菌门③无鞭毛菌门真菌5个亚门的主要特征4、《真菌词典》第9版(2001)分类系统,真菌分属三个界:原生动物界:粘菌门、根肿菌门藻界:丝壶菌门、网粘菌门、卵菌门真菌界:壶菌门、接合菌门、子囊菌门、担子菌门真菌的主要类群及所致病害1、鞭毛菌亚门及其所致主要病害:根肿菌属(Plasmodiophora)引起十字花科蔬菜根肿病。

腐霉属(Pythium) 引起植物幼苗的根腐、猝倒以及果腐等。

疫霉属(Phytophthora) 引起黄瓜疫病、番茄晚疫等。

霜霉菌类可引起多种植物的霜霉病。

鞭毛菌亚门所致病害特点:引起植物腐烂型症状,病部产生绵霉状物。

引起植株局部褪绿坏死或畸形肿大的症状,在病部产生霜霉状物、白锈状物等病征。

预防:百菌清、代森锰锌等。

治疗:乙磷铝、甲霜灵、恶霉灵、霜霉威、霜脲腈、烯酰吗啉、银法利等。

2、接合菌亚门及其所致主要病害:根霉属(Rhizopus)可引起瓜果软腐病,无臭味。

植物病原真菌生物学及其对作物的危害和防治植物病原真菌是造成植物病害的主要原因之一,这类微生物专门寄生于植物体内,破坏植物的生长发育,导致经济作物减产、死亡等严重后果。

本文将从病原真菌的生物学特征、病害种类和防治策略三个方面入手,探究植物病害的成因及其防治思路。

一、病原真菌的生物学特征病原真菌通常是由黏液菌门(Myxomycetes)、鞭毛菌门(Chytridiomycetes)、子囊菌门(Ascomycetes)和担子菌门(Basidiomycetes)中的某些类群所组成。

这些类群的代表物种多样,因此致病菌种也千差万别。

然而,这些代表物种在生活特征方面却有一定的相似性,总结起来大概包括以下几点:1. 寄生性病原真菌的生活史中必须与某些宿主植物相互作用,才能完成自己的生命周期。

有些真菌是全寄生,在植物体内进行吸收营养和生殖;有些则是半寄生,既能通过根系吸收水分和营养,又能通过侵染植物体表部位或进入植物体内进行生殖。

2. 细胞壁成分真菌细胞壁是其重要的生物学特征之一,通常由纤维素、壳聚糖、蛋白质等多种生物大分子构成。

病原真菌的细胞壁在结构、成分上与普通真菌有所不同,其表面上可能附着有特殊的分泌物或蛋白质,有利于感染宿主,或者在宿主体内构建保护屏障,防止被宿主防御系统攻击。

3. 营养特点病原真菌通常采取寄生与异养相结合的营养方式,利用宿主植物体内的营养物质生长繁殖。

根据其不同的营养需求,病原真菌可分为黏液型、根型、腐生型、病斑型、腐烂型等多个类群。

以上三个方面是病原真菌生物学特征的大致概括,但实际上这个领域的研究还非常复杂。

因为病原真菌的进化历史、抗逆机制、遗传变异等都可能影响它的致病效能和治疗效果,所以科学家们一直在尝试深化对这些微生物的研究和了解。

二、病害种类病原真菌具有多种引起植物病害的形式,一般可分为以下三类:1. 根肤病害根肤病害是由不同的真菌和杆菌引起的,它们能够扰乱植物的根系形态、结构和功能,甚至染色体分裂和细胞分裂等关键生理过程。

植物病虫害防治基础复习题一、名词解释1.昆虫的外生殖器:昆虫用以交配与产卵的器官,雌性外生殖器称产卵器,雄性外生殖器称交配器。

2.两性生殖:通过雌雄交配,雄性的精子与雌性产生的卵结合后产生的受靖卵,发育成新个体。

3.孤雌生殖:昆虫卵不经过受精就发育成新个体的生殖方式。

4.多胚生殖:昆虫一个卵发育为两个或两个以上胚胎的生殖方式。

5.卵胎生:昆虫卵就在母体内孵化直接产出幼体的生殖方式。

6.幼体生殖:昆虫还在幼体阶段就能生殖产生后代生殖方式。

7.昆虫的变态:昆虫在生长发育的过程中,外部形态及内部结构、生理生化等方面的变化。

8.孵化:昆虫胚胎发育完成后脱卵壳而出的过程。

9.蜕皮:昆虫从卵中孵出后随着虫体的生长,经过一定时间的生长,在旧表皮下形成新表皮,蜕掉旧表皮的现象。

10.龄期:相邻两次蜕皮之间所经历的时间。

11.羽化:成虫从它的前一虫态(不完全变态的末龄若虫或稚虫、完全变态的蛹)脱皮而出的过程。

12.性二型:同种昆虫的雌雄两性个体,除产生性细胞的生殖腺和实行交配、产卵等活动的外生殖器构造不同外,在个体大小和体型、体色、外部形态等方面存在明显差异的现象。

13.多型现象:同种昆虫同一性别的个体在大小、体型、颜色等方面存在明显差异的现象。

14.世代:昆虫一个新个体(卵或幼虫)从离开母体到发育到性成熟产生后代为止的个体发育史称为一个世代。

15.生活史:一种昆虫在一年内的发育史,更确切的说是从当年的越冬虫态活动开始,到第二年越冬结束止的发育过程,称为生活年史简称生活史。

16.休眠:通常是不良环境条件直接引起的,对不良环境条件的一种适应,当不良环境条件消除时,可恢复正常的生命活动。

休眠分为越冬与越夏。

17.滞育:由不良环境条件引起的,但不是不良环境条件直接引起的,是对不良环境条件的一种长期的历史性反映。

当不良环境条件远未到来前,昆虫已经进入滞育。

一进入滞育,解除需要条件。

具有滞育现象的昆虫都有固定的滞育虫态。

18.趋性:昆虫对某些刺激的趋向或背向性活动。

《植物保护基础》课程标准

(一)课程的性质与任务

《植物保护基础》是设施农业生产技术专业一门重要的专业基础平台课程,为学生学习后续各专业方向核心课程奠定基础。

其任务是使学生了解昆虫学和病理学基本知识,掌握农作物病虫害防治的基本技能,提高学生运用这些知识解决实际问

(1

(

(

(4)具备熟知植物病害病原特征及其所致病害症状表现的能力。

(5)具备能够识别和防除田间杂草的能力。

(三)教学内容与要求

(四)教学实施

1.

(

(

2.教材编写建议

(1)依据本课程标准编写教材,教材应充分体现任务引领、实践导向课程的设计思想。

(2)教材编写应遵循学生认知规律,突出可操作性、启发性、趣味性和指导性,

以实践性、实用性内容为主,尽量做到文字描述深入浅出,图文并茂,寓教于乐。

(3)教材编写应立足于当地本行业的发展现状,将植物病虫害防治方面的新技术、新设备等及时纳人教材,使教材更贴近本行业的发展和实际需要。

(五)考核与评价

1.改革传统的“一考定终身”的评价手段和方法,建立过程评价与目标评价并重的评价体系,评价学生应用知识的能力,侧重学生的职业能力考核,引导学生具有

2.学生作

3.

4.。

植物病原真菌的致病机制研究植物病原真菌是造成植物病害的重要病原体。

它们通过吸收植物的营养物质和产生毒素来侵害植物,导致枯萎、变黄、腐烂等症状。

了解植物病原真菌的致病机制,对于防治植物病害具有重要意义。

一、菌丝侵染植物病原真菌通过菌丝侵染植物。

菌丝在植物表面形成菌丝垫,通过吸附作用粘附在植物表面,利用产生的酶分解植物细胞壁组分,侵入植物内部。

植物细胞壁是植物细胞外围的主要结构,由纤维素、半纤维素和木质素等组成。

植物病原真菌产生的酶可以分解这些组分,降低植物细胞壁的强度和稳定性,从而侵入植物内部。

二、毒素产生植物病原真菌产生多种毒素,对宿主植物产生多种影响。

这些毒素包括生长抑制素、生长激素和抗生素等。

其中一些毒素通过抑制植物细胞分裂和伸长来抑制植物生长。

一些毒素也可以破坏植物细胞膜和细胞壁,导致细胞死亡。

此外,还有一些毒素可以直接损伤植物的生理代谢过程,破坏植物的基础生理功能。

三、生长调控植物病原真菌可以通过调控植物生长调节物质的代谢,影响植物的生长发育。

例如,一些菌株可以产生植物生长激素,使植物发生生理变化,促进植物生长;另外一些菌株可以产生植物分泌素,抑制植物生长和发育。

四、诱导氧化压力反应植物病原真菌可以诱导根系和叶片中的氧化压力反应。

氧化压力反应在植物体内是一个重要的代谢通路,它涉及到植物对环境刺激的响应和适应。

真菌感染植物后,会产生大量的活性氧化物(ROS),使植物体内的氧化压力升高。

ROS可以引起细胞内酶、蛋白质和脂类的氧化损伤,对植物体内分子结构和功能造成直接影响。

在研究植物病原真菌的致病机制时,生物学家们还采用了许多方法,如基因组学、转录组学、蛋白质组学等。

通过这些手段,人们可以更加深入地研究真菌侵染过程中的基因、蛋白质表达和代谢过程,从而揭示真菌致病的分子机制。

总之,植物病原真菌的致病机制是一个复杂的生物学问题,需要从全面、系统和深入的角度进行探讨和研究。

未来,我们可以基于转化生物学的思路,尝试研发新型药物和治疗策略,为植物病害的防治和生态平衡的保护做出更大的贡献。