油气藏地质 第5章油气运移

- 格式:pdf

- 大小:3.48 MB

- 文档页数:95

⽯油地质复习题第1章油⽓⽔⼀、名词解释:1 ⽯油;2⽯油的馏分;3⽯油的组分;4⽯油的⽐重;5⽯油的荧光性;6⽯油的旋光性;7压缩系数;8膨胀系数。

9 天然⽓(狭义);10⽓顶⽓;11湿⽓(⼲⽓);12重烃;11凝析⽓;15临界温度;16临界压⼒;17饱和压⼒;18蒸⽓压⼒;21 油⽥⽔(狭义)22油层⽔;23底⽔;24边⽔25矿化度;26碳同位素差值率;27能源结构;⼆、填空:1、“⽯油”⼀词最早是由北宋时期著名科学家提出来的,记载于。

2、⽯油中的及化合物具萤光性。

3、胶质和沥青质通常组成⽯油中的馏分,它们通常由化合物组成。

4、卟啉是⽯油中的含化合物,⽯油中常见卟啉类化合物可分为卟啉和卟啉;海相⽯油中多卟啉,陆相⽯油多卟啉。

5、⽯油的元素构成主要是和。

6、油⽥⽓与⽓⽥⽓共同的特点是其烃类组成以为主,不同点是油⽥⽓含有较多的。

7、典型的油⽥⽔其⽔型通常为型⽔和型⽔。

8、⽯油中环烷烃主要是员环和员环。

三、选择性填空(每题选择⼀正确答案):1、“⽯油”⼀词我国最早是由⾸先提出的。

A、李冰;B、沈括;C、班固;D、郦道元。

2、我国早在1840年前后,四川天然⽓井的钻采深度就已经达到。

A、2000⽶以上;B、1000⽶;C、5000⽶;D、⼏⼗⽶。

3、⽯油中的化合物不具萤光性。

A、饱和烃;B、芳⾹烃及其衍⽣物;C、⾮烃;D、胶质及沥青质。

的关系是:API值愈⼤,⽯油的⽐重。

A、越⼤;B、⽆变化;C、越⼩;D、可⼤可⼩。

5、卟啉化合物是⽯油中常见的。

A、含氮化合物;B、含硫化合物;C、含氧化合物;D、芳⾹烃族化合物。

6、在有围限的条件下,天然⽓粘度随着温度的升⾼⽽。

A、⽆规律变化;B、⽆变化;C、降低;D、升⾼。

7、划分氯化钙型⽔是根据⽔中。

A、rNa/rCl>1,rNa-rCl/rSO4<1;B、rNa/rCl<1,rCl-rNa/rMg<1;C、rNa/rCl>1,rNa-rCl/rSO4>1;D、rNa/rCl<1,rCl-rNa/rMg>1。

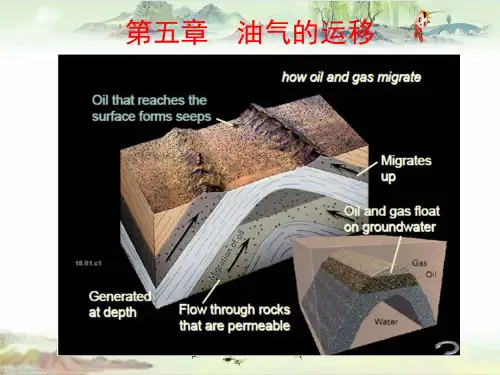

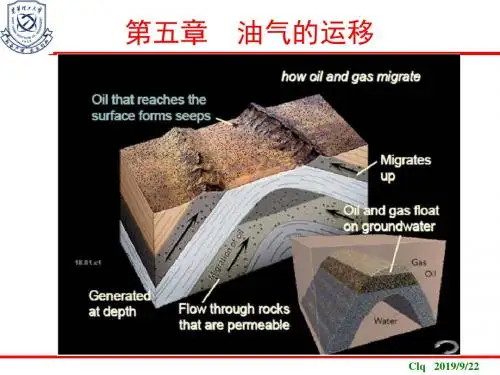

油气运移是指油气由生油(气)层进入运载层及其以后的一切运移,它发生在烃源岩、储集层内,或者从一个储集层到另一个储集层的过程中、运载层出了渗透性地层外,还可以是不整合、微裂缝、断层或断裂体系、古老的风化带和刺穿的底辟构造带。

油气运移机理还包括油气运移相态、动力、运移通道、运移方向、运移距离、运移时期、运聚效率和散失量等,它是油气成藏的核心问题,也是石油地质学研究的重要内容。

初次运移的动力大量的研究实践表明, 由于泥岩的异常压实等原因所导致的异常过剩地层压力是陆相生油岩系油气初次运移的主要动力。

鄂尔多斯中生界及古生界的油气初次运移研究相对较少,其中中生界延长组发育有广泛的泥岩欠压实现象。

欠压实起始层位主要分布于延长组上部油层组,层位分布存在着由西向东逐渐变老的趋势,由于延长组沉积后,盆地经受了数次大的构造运动,上覆地层遭到了不同程度的剥蚀。

同时,异常压实起始深度的差异性对各地区油气初次运移的时间将产生一定影响。

初次运移的通道以微裂隙作为油气运移主要通道的观点越来越得到人们的承认,当孔隙流体压力增大到超过岩石的机械强度时,泥岩中便可产生极微裂隙。

微裂隙对油气运移的作用:①增大了通道,降低了阻力;②增大了生油岩和储集岩的接触面积。

流体释放后,压力减低到一定限度时,极微裂隙又会封闭,开始再一个循环。

因此,油气的排出是一种循环往复的过程,运移是断续、脉冲、幕式进行的。

地下油气总是按照沿阻力最小的途径由相对高过剩压力区向相对低过剩压力区运移的总规律进行。

因储集层或输导层具有较好的渗透能力,烃源岩中侧向过剩压力差总是小于烃源岩与相邻储集层或输导层之间的过剩压力差。

同时,沿烃源岩本身进行侧向运移的阻力又比从烃源岩进入相邻储集层或输导层的垂向运移阻力大得多。

因而,下部地层具有更高的过剩压力,本区初次运移的方向应以垂向向上运移为主。

已生成的油气在过剩压力的驱动下将首先进入邻近的储集层或输导层,其方向既可向上也可向下。

油气运移石油和天然气在地壳中的移动。

油、气在生油层中生成时,呈分散状态分布,经运移后才在储集层中聚集形成油气藏。

油气藏遭破坏后,也可能由于油气的运移而形成次生油气藏,或由于油气沿裂缝、孔隙渗出或随地下水流至地表(见油气显示)。

油气运移研究的主要内容包括运移的相态、动力、方向和时期等问题【1】,油气运移是连接油气生成和聚集成藏的重要环节,是石油地质学的重要内容之一,是贯穿整个生、运、聚过程的纽带【2】。

研究油气运移规律对于油气勘探具有重要意义。

通常根据油气运移的方式、动力等将整个油气运移过程分为初次运移和二次运移两个阶段。

关键词一次运移;二次运移;储集层;优势通道证据油气运移的证据有很多:①地表发现的油气苗,显然是地下石油和天然气通过一定的通道(断裂、不整合面等)向上运移的结果;②油气是在烃源岩中生成的,却在储集层中储集。

油气所在位置发生了变动;③烃源层中生成的是分散状态的油气分子,而到了油气富集区,油气却呈聚集状态;④油气藏中油、气、水按比重分异现象,也是油气运移的结果;⑤另外,从油源区到成藏区,化合物分布有规律渐变,显然也与油气运移有关。

基本方式油气运移的基本方式有两种:渗滤、扩散。

在孔渗性差的致密岩层中主要是扩散流,在孔渗性较好的岩层中主要是达西流。

渗滤作用是一种机械运动,整体流动,遵守能量守恒定律,由机械能高的地方向机械能低的地方流动。

扩散作用为分子运动,从高浓度向低浓度,使浓度梯度达到均衡;扩散系数与分子大小有关,分子越小,扩散能力越强,轻烃具有明显的扩散作用。

成藏后的扩散流主要表现为油气的散失。

初次运移石油和天然气在生油层中向邻近储集层的运移,为运移的第一阶段,称初次运移。

生油层中的有机质处于分散状态,呈微粒状分布在岩石颗粒之间,或为薄膜状吸附在颗粒表面。

所以刚形成的油和气也是分散于原始母质之中。

通常认为,油气初次运移的主要动力是地层静压力、地层被深埋所产生的热力以及粘土矿物的脱水作用。