鼠疫案例讨论

- 格式:ppt

- 大小:2.53 MB

- 文档页数:45

鼠疫纪实文学1.引言1.1 概述鼠疫是一种致命且具有传染性的传染病,由鼠类或跳蚤传播给人类。

它的爆发曾经给人类社会带来了巨大的伤害和恐慌。

本文旨在通过纪实文学的方式,深入探讨鼠疫的历史背景、传播途径以及对社会的影响与启示。

在这个信息时代,人们往往只是模糊地了解鼠疫的存在,却对其真正的威胁缺乏足够的认知。

鼠疫的历史背景是我们理解该疾病的关键。

通过回顾过去的爆发事件和受害者的经历,我们可以更好地了解鼠疫在科学、医学和社会领域的影响。

同时,探讨鼠疫的传播途径也是非常重要的。

了解其传播途径有助于我们预防和控制疫情的发生。

鼠疫通常是通过跳蚤叮咬传播给人类的,而跳蚤又是通过感染了鼠疫的鼠类传播给人类。

因此,我们需要了解鼠类和跳蚤的生态学特征,以及如何防止它们与人类的接触,从而减少鼠疫的传播。

最后,本文将对鼠疫的思考与反思进行深入探讨。

通过分析历史事件和受害者的故事,我们可能会得出一些关于人类与自然界的关系、疾病的本质以及人类社会对抗疾病的方式的思考。

鼠疫正是一个提醒我们要更加谦卑面对自然力量的例子,同时也是对人类团结和智慧的一次严峻考验。

此外,鼠疫对社会的影响与启示也是本文所要讨论的重点之一。

在疫情爆发期间,社会秩序被打乱、经济发展受到巨大影响。

然而,这些困难也让人们重新审视社会的脆弱性和改变的必要性。

通过观察人们的应对措施和社会的调整,我们可以从中汲取经验教训,以更好地应对未来类似的灾难。

在这篇长文中,我们将通过纪实文学的方式将这些重要的内容进行展开。

通过讲述真实的故事和事件来引发读者的共鸣,希望能够唤起大家对鼠疫这一重要话题的关注,并为我们面对未来的挑战做好准备。

1.2 文章结构文章结构的设计是为了让读者更好地理解和掌握本文所要传达的信息。

本篇文章主要围绕鼠疫展开,它的结构如下:引言部分将概述文章的主题和目的,并介绍鼠疫作为纪实文学的题材的重要性。

本部分将会提供读者对文章整体结构的前瞻性认识和背景了解。

《瘟疫百年前_1917-1918年绥远鼠疫新探》篇一瘟疫百年前_1917-1918年绥远鼠疫新探一、引言回顾历史,瘟疫始终是人们生活中的阴影。

其中,1917年至1918年间在绥远爆发的鼠疫无疑是一次灾难性的历史事件。

百年后的今天,我们重新审视这段历史,深入探讨其背后的原因、影响及教训,以期为未来的防疫工作提供借鉴。

二、背景概述1917年至1918年间,绥远地区发生了一场大规模的鼠疫疫情。

当时的社会条件落后,医疗卫生设施不足,使得这场鼠疫疫情的传播尤为严重。

数以万计的人们因病而逝,许多家庭陷入了无尽的痛苦之中。

这场瘟疫给绥远地区乃至整个中国社会带来了巨大的影响。

三、病因与传播途径据研究,绥远鼠疫的病因是鼠类携带的细菌所致。

当时,由于环境恶劣、卫生条件差,鼠类大量繁殖,成为细菌的传播媒介。

此外,当时人们对鼠疫的认识不足,缺乏有效的防疫措施,使得疫情迅速蔓延。

四、疫情发展及影响疫情初期,绥远地区的人们对鼠疫的恐慌和恐惧心理逐渐加剧。

随着疫情的蔓延,社会秩序开始混乱,人们的生活陷入了困境。

政府和医疗机构虽采取了措施,但由于资源有限、技术落后等原因,防控效果并不明显。

这场鼠疫不仅造成了大量的人员伤亡,还对当时的社会、经济、文化等方面产生了深远的影响。

五、新探与启示百年后的今天,我们重新审视这段历史,从中汲取教训。

首先,应加强公共卫生建设,提高人们对疾病的认知和防范意识。

其次,应注重生态环境保护,减少病菌滋生的环境。

再次,加强国际合作与交流,共同应对全球性的疫情挑战。

最后,推动科学技术的发展与创新,提高医疗水平和防疫能力。

六、结论1917-1918年绥远鼠疫是一段令人痛心的历史。

回顾这段历史,我们不仅要记住那场灾难给人们带来的痛苦,更要从中吸取教训,加强公共卫生建设、环境保护和国际合作等方面的努力。

同时,推动科学技术的发展与创新,提高医疗水平和防疫能力也是至关重要的。

只有这样,我们才能更好地应对未来的疫情挑战,保护人类社会的健康与安全。

《瘟疫百年前_1917-1918年绥远鼠疫新探》篇一瘟疫百年前_1917-1918年绥远鼠疫新探一、引言一百多年前,全球遭遇了一场大灾难——鼠疫的爆发。

而这场灾难在中国绥远地区尤为严重,成为一段不可忽视的历史。

本文将对1917-1918年绥远鼠疫的历史背景、原因、过程和影响进行新的探讨,以更全面地理解这一段历史,从而更好地应对未来可能出现的疫情。

二、历史背景在百年前的中国,绥远地区作为边疆重地,其生态环境和卫生条件相对落后。

当时的社会经济状况、人口流动以及防疫措施的缺失,为鼠疫的爆发提供了有利条件。

而随着战争的爆发和人口流动的加剧,鼠疫的传播速度和范围也迅速扩大。

三、鼠疫爆发原因及过程据历史记载,绥远鼠疫的爆发与当时的环境污染、人口流动以及生态失衡等因素密切相关。

其中,鼠类作为主要传播媒介,在人类活动的影响下,携带病毒大量繁殖,导致鼠疫的爆发。

这一时期,绥远地区出现了大量的病例,疫情迅速蔓延至周边地区,造成了巨大的人员伤亡和财产损失。

四、疫情发展及影响在疫情爆发初期,由于缺乏有效的防控措施和医疗资源,疫情迅速蔓延。

随着病例的增多,社会恐慌情绪日益加剧。

然而,随着时间的推移,社会各界逐渐认识到疫情防控的重要性,政府采取了相应的措施来应对疫情。

例如加强医疗卫生体系的建设、改善卫生条件、限制人口流动等措施的实施。

虽然疫情最终得到了一定程度的控制,但这一事件仍对绥远地区乃至整个中国产生了深远的影响。

五、新的历史认识从历史的角度看,绥远鼠疫为我们提供了宝贵的经验和教训。

首先,我们要认识到人类与自然环境的紧密联系。

生态环境的变化会对人类健康产生重要影响,而疫情的爆发则是自然环境与人类社会相互作用的结果。

其次,我们还要意识到社会制度和防控机制的重要性。

在疫情爆发时,只有完善的制度保障和高效的防控机制才能有效应对疫情。

最后,我们还要从历史中汲取智慧和力量,以更好地应对未来的挑战。

六、总结与展望回顾百年前的绥远鼠疫,我们不禁为那段历史感到痛心和惋惜。

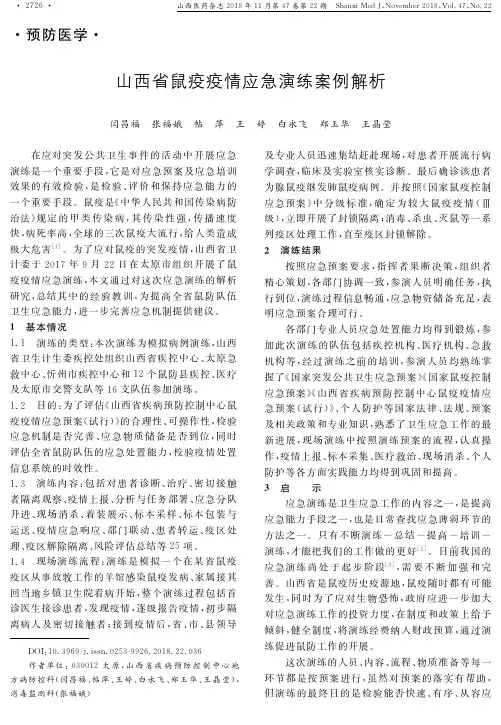

·预防医学· DOI:10.3969/j.issn.0253 9926.2018.22.036作者单位:030012太原,山西省疾病预防控制中心地方病防控科(闫昌福、帖萍、王婷、白永飞、郑玉华、王晶莹),消毒监测科(张福娥)山西省鼠疫疫情应急演练案例解析闫昌福 张福娥 帖 萍 王 婷 白永飞 郑玉华 王晶莹 在应对突发公共卫生事件的活动中开展应急演练是一个重要手段,它是对应急预案及应急培训效果的有效检验,是检验、评价和保持应急能力的一个重要手段。

鼠疫是《中华人民共和国传染病防治法》规定的甲类传染病,其传染性强,传播速度快,病死率高,全球的三次鼠疫大流行,给人类造成极大危害[1]。

为了应对鼠疫的突发疫情,山西省卫计委于2017年9月22日在太原市组织开展了鼠疫疫情应急演练,本文通过对这次应急演练的解析研究,总结其中的经验教训,为提高全省鼠防队伍卫生应急能力,进一步完善应急机制提供建议。

1 基本情况1.1 演练的类型:本次演练为模拟病例演练,山西省卫生计生委疾控处组织山西省疾控中心、太原急救中心、忻州市疾控中心和12个鼠防县疾控、医疗及太原市交警支队等16支队伍参加演练。

1.2 目的:为了评估《山西省疾病预防控制中心鼠疫疫情应急预案(试行)》的合理性、可操作性,检验应急机制是否完善、应急物质储备是否到位,同时评估全省鼠防队伍的应急处置能力,校验疫情处置信息系统的时效性。

1.3 演练内容:包括对患者诊断、治疗、密切接触者隔离观察、疫情上报、分析与任务部署、应急分队开进、现场消杀、着装展示、标本采样、标本包装与运送、疫情应急响应、部门联动、患者转运、疫区处理、疫区解除隔离、风险评估总结等25项。

1.4 现场演练流程:演练是模拟一个在某省鼠疫疫区从事放牧工作的羊馆感染鼠疫发病、家属接其回当地乡镇卫生院看病开始,整个演练过程包括首诊医生接诊患者,发现疫情,逐级报告疫情,初步隔离病人及密切接触者;接到疫情后,省、市、县领导及专业人员迅速集结赶赴现场,对患者开展流行病学调查,临床及实验室核实诊断。

内蒙古报告鼠疫近日,内蒙古自治区报告了一起鼠疫病例,引起了公众的广泛关注和担忧。

鼠疫,作为一种传染性极强的疾病,对人类健康构成了严重威胁。

本文将从鼠疫的定义、传播途径、防控策略等方面展开讨论。

鼠疫,亦称黑死病,属于由鼠疫菌引起的急性传染病。

该疾病主要通过啮齿动物(如鼠类等)携带的跳蚤进行传播。

鼠疫的感染率极高,症状包括高热、淋巴结肿大、皮肤出现紫黑色坏疽,严重时可导致休克和大出血,死亡率达到50%以上。

虽然鼠疫在现代社会已相对较少见,但该疾病的再次出现仍然引起了广泛关注。

鼠疫的传播途径主要有三种:蚤传播、气溶胶传播和传入性鼠疫。

蚤传播是最主要的传播方式,当感染者被蚤咬时,蚤体内的鼠疫菌会进入感染者体内,引发疾病。

而气溶胶传播则是指鼠疫菌通过空气中的飞沫进行传播,借助空气中的微粒进入人体。

此外,传入性鼠疫是指外来感染者带来的病例,通过直接接触或有些情况下通过呼吸传播给附近的人。

因此,控制鼠疫的传播途径是防控工作的关键之一。

为了控制鼠疫的传播,采取了一系列的防控策略。

首先,对于发现的疑似鼠疫病例,应立即隔离,进行相关实验室检测以确定病情,避免疫情的进一步扩散。

同时,需要加强人员的密切接触者的排查工作,及时进行隔离观察和治疗。

其次,要加强鼠疫疫苗的接种工作。

鼠疫疫苗可以有效预防感染,减少死亡率。

此外,加强对跳蚤的控制,减少其对人体的咬伤,也是鼠疫防控的重要措施之一。

最后,要加强公众宣传和教育工作,提高公众对鼠疫的认知和防范意识,避免因恐慌和误解而造成不必要的恐慌和伤害。

面对内蒙古自治区报告的鼠疫病例,相关部门已经迅速采取了一系列措施,以应对疫情。

当地医疗机构立即启动应急预案,进行病例的隔离和治疗,同时开展密切接触者的排查工作。

政府也加大了鼠疫疫苗的供应,并积极开展宣传教育活动,提醒公众采取相应的防护措施。

这些措施的迅速启动和执行,有效遏制了疫情的蔓延,保障了公众的生命安全。

然而,鼠疫的爆发仍然提醒我们应该从长远的角度来思考和应对公共卫生问题。

M a n a g e m e n t a n d S t a n d a r d i z a t i o n/ 管理与标准化4R模式下民族地区突发公共卫生事件应急管理研究—以锡林郭勒盟鼠疫为例拾梅,局翠玲(内蒙古农业大学人文社会科学学院,内蒙古自治区呼和浩特010000)摘要:在内蒙古地区鼠疫是一种常规性的公共卫生事件,发生在民族地区的突发公共卫生事件的应急管理工 作因为民族地区特有的地理文化等因素而变得复杂和特殊。

所以加强民族地区突发公共卫生事件应急管理的 能力就显得尤为必要。

文章以锡林郭勒盟突发鼠疫为例,对民族地区突发公共卫生事件应急管理过程当中产 生的问题进行研究,并且基于4R管理模式提出建议。

关键词:民族地区;公共卫生事件;应急管理在人类社会的现代化进程中,我们会遇到并解 决各种各样的社会风险,这种风险是不定时发生或突 然出现的,有时会直接出现在我们的视野范围内或周 遭环境中。

然而人们对潜在的社会风险是不容易识别 和感知的,但显性的社会风险就全然不同,它是突发 公共事件的象征性名词。

2019年,内蒙古锡林郭勒 盟突发鼠疫疫情。

关于民族地区突发公共事件的界定 朱军认为是突然发生在民族地区,对公众生命财产、社会秩序、公共安全或生态环境已经造成或可能造成 重大威胁和破坏,并需要政府紧急行动加以应对的公 共事件。

这次的鼠疫正是属于发生在民族地区的公共 卫生事件。

我国针对公共卫生事件的应急管理工作在 2004年设立了突发公共卫生事件应急指挥中心,遵 循中央统一指挥,地方分级负责。

与此同时,我国也 制定了《突发公共卫生事件应急管理条例》,《突发事 件应对法》和《国家突发公共卫生事件总体应急预案》等相关的法律法规。

1锡林郭勒盟鼠疫事件案例简介2019年11月12日,内蒙古锡林郭勒盟苏尼特 左旗两名鼠疫患者在北京确诊。

此后内蒙古四子王旗 和化德县也分别确诊一名鼠疫患者。

经过治疗,在年 底所有患者均已痊愈,包括所有密切接触者,已经全 部解除了医学隔离。

2001—2011年青海省湟源县鼠疫病例分析目的分析2001-2011年青海省湟源县人间鼠疫流行病学特征,为制定科学防控对策提供科学依据。

方法以2001-2011年青海省湟源县人间鼠疫流行病学现场调查资料、疫情处理总结报告和病例资料,对该地区人间鼠疫对发生的时间、地区、人群分布,采用描述流行病学方法进行分析。

结果2001-2011年发生人间鼠疫3起,发病4例,死亡1例,病死率为25.00%,人间鼠疫病例均发生在湟源县申中乡,人间鼠疫高峰期在8、9月,病型以腺型为主,传播途径以猎捕剥食旱獭传播。

结论青海省湟源县输入性人间鼠疫疫情依然严峻,应加强该地区人间鼠疫监测和预警,落实各项综合性防制措施,以减少人间鼠疫的发生与流行。

目的通过对2001-2011年青海省湟源县鼠疫病例的特征分析,掌握该县人间鼠疫发生和发展的规律,为今后该地区鼠疫防治工作提供依据。

方法收集2001-2011年青海省湟源县人间鼠疫现场流行病学调查及病历资料,利用描述流行病学方法,分析该地区鼠疫病例特征。

结果2001-2011年青海省湟源县共判定鼠疫疫情3起,发病4例,死亡1例,死亡率25.00%,均发生于湟源县申中乡。

结论剥食旱獭是湟源县人间鼠疫发生的主要原因。

标签:鼠疫;流行;分析湟源县位于青海省西部,县城城关镇距省会西宁52千米。

2004年以来人间鼠疫时有发生,是青海乃至全国人间鼠疫防治的重点地区。

2001-2011年发生人间鼠疫疫情3起,发病4例,死亡1例,死亡率25.00%,均分布于湟源县申中乡。

为了解和掌握该地区人间鼠疫发生和发展规律,本文利用流行病学方法对这4例鼠疫病例资料进行了整理和分析。

1 材料与方法1.1 调查对象:2001-2011年间青海省湟源县所有确诊的鼠疫病例为本次调查对象。

1.2 方法:收集2001-2011年青海省湟源县人间鼠疫疫情的现场调查和病历资料经过整理,利用描述流行病学和总结流行病学分析其特征。

中国式灭鼠案例分析题

保护易感人群

1.预防性服药:鼠疫密切接触者可运用磺胺、四环素、多西环素(强力霉素)等抗生素。

2.预防接种。

3.健康教育:重点宣传教育内容为:实行“三报三不”制度。

鼠疫“三报”是指:报告病死鼠、报告疑似鼠疫患者、报告不明原因的高热患者和急死患者。

鼠疫“三不”是指:不私自捕猎疫源动物、不剥食疫源动物、不私自携带疫源动物及其产品出疫区。

预防灭鼠、灭蚤和早发现、早报告、早隔离、早治疗、早控制为主的综合性防制措施。

制订鼠疫应急控制预案等,对鼠疫防控专业人员加强培训和演练,尤其要加强对临床一线医务人员的培训;开展规范的宿主动物和媒介监测,提高监测的敏感性。

第一阶段:成立全国灭鼠工作领导组,各地成立灭鼠办,下设捕鼠队,配备专用车辆。

要求各地行政部门一把手亲自抓,分管领导具体抓,各部门协调合作,打好灭鼠工作歼灭战。

第二阶段:宣传发动。

各大媒体全力宣传鼠类对人类的危害,介绍有关灭鼠常识,举行各种灭鼠知识大奖赛。

第三阶段:检查督促。

成立灭鼠工作检查组赴各地检查灭鼠工作,及时发现问题解决问题。

第四阶段:总结表彰。

隆重表彰全国灭鼠工作先进单位,评选十大捕鼠能

手,表彰灭鼠工作科技成果奖,评选全国灭鼠宣传工作十佳好新闻等等。

《20世纪四五十年代热河省北部地区鼠疫流行与防治研究》篇一一、引言20世纪四五十年代,热河省北部地区鼠疫的流行给当地人民带来了巨大的灾难。

本文旨在回顾和探讨这一时期鼠疫的流行情况,分析其成因和影响,并总结防治经验与教训,以期为未来相关疾病的防控提供参考。

二、热河省北部地区鼠疫流行概况2.1 流行时间与范围20世纪四五十年代,热河省北部的鼠疫流行主要发生在农村地区,波及范围较广。

具体流行时间以XX年-XX年为高峰期,其时发病的村子和病例数均有大幅上升。

2.2 病因与传播途径当时,鼠疫的病因主要与鼠类及鼠类传播的病毒有关。

其传播途径包括:(1)动物源性传播:主要源于被感染的鼠类,尤其是家鼠和野鼠。

(2)人际传播:虽然人际传播相对较少,但在疫情严重时期,也有一定的传播风险。

三、鼠疫对热河省北部地区的影响3.1 人员伤亡鼠疫的流行导致大量患者死亡,使许多家庭遭受巨大的心理和经济负担。

疫情严重时,给当地民众的生存带来极大的威胁。

3.2 社会影响鼠疫的流行导致社会秩序混乱,经济活动受阻,给当地经济和社会发展带来严重影响。

同时,疫情也加剧了贫困和落后的状况。

四、防治措施与经验总结4.1 防治措施针对鼠疫的防治,当时采取了以下措施:(1)疫情监测与控制:建立了疫情监测体系,及时掌握疫情动态,采取隔离、封锁等措施控制疫情蔓延。

(2)灭鼠与消毒:开展大规模的灭鼠行动,减少鼠类数量;同时对疫区进行全面消毒,切断病毒传播途径。

(3)药物治疗:根据患者病情给予有效的药物治疗,减轻患者症状,提高治愈率。

4.2 经验总结(1)强化政府主导作用:在防治过程中,政府发挥了重要作用。

只有政府积极组织、协调各方力量,才能有效控制疫情。

(2)加强宣传教育:提高民众对鼠疫的认识和防范意识,使民众积极参与防治工作。

(3)综合施策:结合当地实际情况,采取多种措施综合施策,包括灭鼠、消毒、药物治疗等。

五、结论与展望通过对20世纪四五十年代热河省北部地区鼠疫流行与防治的研究,我们认识到疫情的严重性和防治工作的紧迫性。

鼠疫病例个案调查鼠疫病例个案调查摘要:本文通过对一起鼠疫病例的个案调查,对病例的病史、病症、疫情、传播途径等进行详细记录与分析,旨在增加公众对鼠疫的认识,提高防控措施的科学性与有效性。

一、引言鼠疫是一种由鼠疫杆菌传播的严重传染病,主要通过跳蚤传播给人类。

鼠疫曾经在历史上造成了大量人员伤亡,但由于现代医学与防控手段的发展,鼠疫病例已经大大减少。

然而,仍然有一部分地区出现鼠疫病例,为了更好地预防与控制鼠疫的传播,有必要对个案进行调查。

二、个案描述某县乡镇内发生一起鼠疫病例,患者是一名25岁的男性,此前无基础疾病史,主要以从事农田工作为生。

他于近期发生高热、寒战、头痛、肌肉酸痛等症状。

此外,患者还出现了淋巴结肿大、皮肤紫斑等症状。

初步病历显示,该患者可能为鼠疫感染。

三、疫情调查鼠疫病例发生后,当地卫生部门立即启动疫情调查。

调查发现,在患者生活的农村地区存在大量鼠类滋生的迹象。

农民们发现了大量死亡的兔子,而这些兔子身上都有跳蚤寄生。

四、传播途径分析1.鼠类传播:此起鼠疫病例可能是通过鼠类传播,因为当地农民们发现了大量的鼠类滋生和死亡的兔子。

2.跳蚤传播:鼠疫的主要传播媒介是跳蚤,而跳蚤主要寄生在鼠类身上。

当人类接触到感染了鼠疫杆菌的跳蚤时,就有可能感染鼠疫。

3.人群接触传播:由于农民经常与鼠类接触,如果是鼠类传播,农民们很容易感染鼠疫。

此外,由于人类是社交动物,鼠疫也可能通过人群之间的接触传播。

五、防控措施1.灭鼠:由于鼠类是鼠疫的主要传播媒介,灭鼠是最直接有效的防控手段之一。

当地政府应加大对灭鼠工作的投入,采取有效的灭鼠措施。

2.个人防护:工作人员和农民在与鼠类和感染鼠疫的跳蚤接触时,应注意个人防护措施,如佩戴防护口罩、穿戴防护服等。

3.宣传教育:宣传教育是预防鼠疫的关键。

政府和卫生部门应加强对公众的鼠疫知识宣传,教育公众如何正确防控鼠疫,提高公众的防控意识。

六、结论通过对某鼠疫病例的个案调查,发现鼠类滋生、跳蚤传播和人群接触是导致鼠疫传播的主要原因。

《20世纪初呼伦贝尔地区鼠疫问题研究》篇一一、引言20世纪初,呼伦贝尔地区面临着一场严重的公共卫生危机——鼠疫。

作为一种由鼠类传播的烈性传染病,鼠疫在当时给呼伦贝尔地区带来了巨大的灾难。

本文旨在探讨20世纪初呼伦贝尔地区鼠疫问题的背景、成因、影响及应对措施,以期为今后的公共卫生防控工作提供借鉴。

二、鼠疫的背景及成因20世纪初,呼伦贝尔地区由于自然环境恶劣、经济发展滞后,鼠类活动频繁,加之当时医疗条件落后,使得鼠疫问题日益严重。

鼠疫的成因主要源于自然环境和人为因素的双重影响。

自然环境方面,呼伦贝尔地区地势平坦、草原广阔,为鼠类提供了良好的生存环境。

同时,气候干燥、水资源匮乏,使得当地生态环境脆弱,易引发鼠类疫病。

人为因素方面,当时人们对于鼠类及其传播的疫病缺乏足够的认识和防范意识,加之医疗卫生条件落后,导致鼠疫问题难以得到有效控制。

三、鼠疫的影响鼠疫的爆发给呼伦贝尔地区带来了严重的后果。

首先,鼠疫导致大量人员死亡,给当地居民带来了巨大的痛苦。

其次,鼠疫的传播影响了当地经济发展,导致了农业减产、畜牧业受损,人民生活水平下降。

此外,鼠疫还破坏了社会稳定,给当地政府带来了巨大的防控压力。

四、应对措施为了应对鼠疫问题,呼伦贝尔地区采取了多种措施。

首先,加强宣传教育,提高人们对鼠疫的认识和防范意识。

其次,加强疫情监测和报告制度,及时发现和控制疫情。

此外,还采取了灭鼠、灭蚤等措施,以降低鼠类密度和传播途径。

同时,加强医疗卫生建设,提高医疗水平,为患者提供及时有效的治疗。

五、经验与教训通过20世纪初呼伦贝尔地区的鼠疫防控工作,我们得到了以下经验与教训。

首先,要重视公共卫生建设,提高医疗卫生水平。

其次,要加强疫情监测和报告制度,及时发现和控制疫情。

此外,还要加强宣传教育,提高人们对公共卫生问题的认识和防范意识。

在今后的工作中,我们还需继续关注公共卫生问题,加强防控措施,以保障人民的生命安全和身体健康。

六、结论20世纪初呼伦贝尔地区的鼠疫问题给当地带来了巨大的灾难。

学校鼠疫案件分析报告

本次报告旨在对近期在学校发生的鼠疫案件进行详细分析,以期找出可能的传播途径、感染原因,并提出相应的预防和控制措施。

报告将从鼠疫病例的发现、流行病学调查、病原体检测、环境因素分析以及防控建议五个方面进行阐述。

首先,鼠疫病例的发现是在一次学校常规体检中,一名学生被检测出鼠疫抗体阳性。

随后,学校立即启动了紧急预案,对该学生进行了隔离,并对其密切接触者进行了追踪和检测。

通过这一事件,我们意识到学校在应对突发公共卫生事件时的快速反应机制的重要性。

其次,流行病学调查结果显示,该学生在发病前两周内曾有与野生啮齿动物接触的历史。

调查发现,学校周边环境存在一定数量的野生啮齿动物,且部分区域卫生条件较差,为鼠疫的传播提供了条件。

这一发现提示我们,学校周边环境的卫生状况对防控鼠疫具有重要影响。

接着,病原体检测方面,通过对患者样本的实验室检测,确认了鼠疫耶尔森菌的存在。

这一结果进一步证实了鼠疫的诊断,并为后续的治疗和防控提供了科学依据。

在环境因素分析中,我们注意到学校周边存在多个垃圾堆放点,这些地方为啮齿动物提供了食物来源和栖息地。

此外,学校部分区域的排水系统不畅,导致积水现象,为鼠类繁殖提供了条件。

因此,改善学校及周边环境,消除鼠类孳生地是防控鼠疫的关键。

最后,针对本次鼠疫案件,我们提出以下防控建议:一是加强学校及周边环境的卫生管理,定期清理垃圾,改善排水系统;二是提高师生对鼠疫的认识,普及鼠疫防控知识;三是建立学校公共卫生事件应急

响应机制,一旦发现疫情,能够迅速有效地进行处置。

通过这些措施

的实施,可以有效降低鼠疫在学校的传播风险,保障师生的健康安全。

《20世纪四五十年代热河省北部地区鼠疫流行与防治研究》篇一一、引言20世纪四五十年代,热河省北部地区鼠疫的流行给当地人民带来了巨大的灾难。

本文旨在探讨这一时期鼠疫的流行情况、原因及防治措施,以期为今后的公共卫生工作提供借鉴。

二、热河省北部地区鼠疫流行概况20世纪四五十年代,热河省北部地区鼠疫流行严重,患者数量激增,波及范围广泛。

当时,由于医疗卫生条件落后,人们对鼠疫的认识不足,导致疫情迅速蔓延。

鼠疫的传播主要与当地生态环境、气候条件以及人类活动密切相关。

三、鼠疫流行原因分析1. 生态环境因素:热河省北部地区地处草原与森林交界地带,生态环境复杂。

鼠类等啮齿动物在此地大量繁殖,成为鼠疫传播的主要媒介。

2. 气候条件:当时的气候条件适宜鼠类繁殖,同时也有利于病原菌的传播。

3. 人类活动:人类活动如过度开垦、放牧等破坏了生态环境,导致鼠类数量增加,进而加剧了鼠疫的传播。

四、防治措施及效果1. 健康教育:开展鼠疫防治知识宣传,提高群众对鼠疫的认识和防范意识。

2. 环境整治:加强生态环境保护,减少鼠类等啮齿动物的繁殖和活动空间。

3. 药物治疗:采用有效的药物进行预防和治疗,减轻患者病情。

4. 隔离治疗:对疑似病例进行隔离治疗,防止疫情扩散。

经过一系列的防治措施,热河省北部地区的鼠疫疫情得到了有效控制。

患者数量逐渐减少,疫情传播范围得到控制。

同时,通过这次防治工作,人们也深刻认识到了公共卫生工作的重要性。

五、经验总结与启示1. 加强公共卫生体系建设:建立健全的公共卫生体系,提高医疗卫生水平,为防治工作提供有力保障。

2. 提高群众防范意识:通过开展健康教育等活动,提高群众对鼠疫等传染病的认识和防范意识。

3. 强化环境整治:加强生态环境保护,减少啮齿动物的繁殖和活动空间,降低传染病传播的风险。

4. 加强国际合作与交流:在防治工作中,加强与国际社会的合作与交流,借鉴其他国家和地区的成功经验,共同应对全球公共卫生挑战。

高原1例鼠疫患者误诊的个案报导及防控措施我院地处西藏高原林芝地区,海拔3000左右,气候干燥,昼夜温差大。

林芝地区朗县是鼠疫高发的疫源地。

鼠疫原发于鼠疫自然疫源地中的啮齿类动物之间,主要通过媒介跳蚤的叮咬或直接接触传播到人类,引起人间鼠疫。

鼠疫是《中华人民共和国传染病防治法》规定管理的甲类传染病。

2010年9月6日,我院收治一例危重病员,男25岁,藏族,西藏朗县人,门诊初步诊断为“肺结核”。

患者收治我院内科重症监护室,经对症治疗3小时后,病人呼吸循环衰竭死亡。

三天后地方疾控中心到我院调查,因此病人来自朗县疫区,高度怀疑是鼠疫。

西藏条件有限,上级专门派专家现场指导,既有技术指导,又带来了先进的仪器设备和试剂。

专家利用病人剩余血样,很快就展开了工作,2小时即确诊了该病例为鼠疫。

疫情发生后,为指导医院做好鼠疫疫情的预防控制工作,及时、迅速、高效、有序地防控鼠疫疫情扩散,根据国家的有关规定,特制定如下方案。

一、防控措施(一)封锁隔离隔离鼠疫病人及其直接接触者,以及可能被污染的地区或地点的人群及各种物品与未被污染地区或地点的人群和各种物品相隔绝。

我院有10余名医务人员接触过死亡的鼠疫病例,全部执行在院内家中隔离。

由专人测体温,三次/日,口服磺胺类预防药物。

和被隔离人员保持通讯畅通,一旦有情况做到及时处置。

(二)消毒、灭鼠、灭蚤1、消毒:消毒是防止疫情扩散的重要措施。

在接到鼠疫疫情报告后,我院安排卫生防疫人员在现场开展消毒工作。

首先喷洒500ppm二氧化氯或过氧乙酸消毒患者通过的走道。

对鼠疫病人住过的房间进行全面消毒,墙面及相关物品用0.5%过氧乙酸或2%二氯异氰尿酸钠喷洒,药量为100-300毫升/平方米。

之后再用过氧乙酸0.75-1克/立方米熏蒸(相对湿度达80%以上)消毒空气,密闭缝隙熏2小时后通风。

2、灭蚤:灭蚤是杜绝腺鼠疫发生的首要措施。

在大、小隔离圈内应首先用药物迅速杀灭室内外地面游离蚤,然后再查明蚤的孳生地和来源,进行环境卫生综合整治。

《20世纪四五十年代热河省北部地区鼠疫流行与防治研究》篇一一、引言20世纪四五十年代,热河省北部地区鼠疫的流行成为严重的公共卫生问题。

该时期的鼠疫传播广泛,病死率极高,给当地人民带来了极大的痛苦与恐慌。

本文旨在回顾这一时期热河省北部的鼠疫流行情况,分析其成因,并探讨当时采取的防治措施及其效果,以期为现代传染病防控工作提供借鉴。

二、热河省北部鼠疫流行概况20世纪四五十年代,热河省北部地区鼠疫流行严重,病例数量激增。

鼠疫的传播途径主要是通过老鼠的粪便、唾液以及寄生性鼠虱的传播。

在这一时期,热河地区的人口居住条件普遍较差,且人类与鼠类的活动范围重叠,为鼠疫的传播提供了有利条件。

此外,当时人们对鼠疫的认识不足,缺乏有效的预防和治疗方法,导致疫情迅速蔓延。

三、鼠疫流行成因分析1. 自然环境因素:热河省北部地区气候干燥、水源稀缺,自然环境恶劣,适宜鼠类生存。

加之农田开发、土地过度利用等人为因素导致生态失衡,为鼠类的繁殖提供了条件。

2. 人口活动影响:由于历史原因和自然条件限制,当时人们生活水平低下,居住条件差,易受鼠类侵扰。

此外,交通不便和防疫意识薄弱也加剧了疫情的传播。

3. 医学知识匮乏:当时人们对鼠疫的认知有限,缺乏有效的诊断和治疗方法,导致疫情难以控制。

四、防治措施及效果面对严重的鼠疫疫情,当地政府和医疗部门采取了一系列防治措施。

首先,加强了疫情监测和报告制度,及时掌握疫情动态。

其次,开展了广泛的健康教育活动,提高人们的防疫意识。

同时,采取了一系列环境整治措施,如清理环境卫生、减少鼠类食物来源等。

此外,还进行了大量的灭鼠行动和疫苗接种工作。

这些措施的实施在一定程度上控制了疫情的蔓延。

随着医疗水平的提高和防疫知识的普及,人们对鼠疫的认识逐渐加深,诊断和治疗水平不断提高。

同时,环境整治和灭鼠行动的开展也有效减少了鼠类的数量和活动范围。

这些措施的实施为最终控制疫情奠定了基础。

五、结论与展望通过对20世纪四五十年代热河省北部地区鼠疫流行与防治的研究,我们可以看到当时疫情的严重程度以及当地人民为战胜疫情所做出的努力。

鼠疫包头案例

鼠疫是由鼠疫耶尔森菌引起的一种传染病,主要通过啮齿动物传播给人类。

包头市,位于内蒙古自治区中部,曾经发生过一起鼠疫疫情,给当地人民的生活和健康造成了严重威胁。

下面我们来详细了解一下这起鼠疫包头案例。

2019年8月,内蒙古包头市出现一起鼠疫疫情,引起了社会各界的高度关注。

据当地卫生部门介绍,这起疫情是由于当地黄河湿地生态环境恶化,导致鼠类数量激增,从而增加了鼠疫的传播风险。

当地政府和卫生部门迅速采取了应对措施,包括加强对鼠类的防治、加强公众健康教育等,最终成功控制了疫情的蔓延。

鼠疫是一种严重的传染病,如果不及时发现和控制,可能会对人们的生命健康造成严重威胁。

因此,包头市政府采取了一系列果断措施,包括对疫情爆发地点进行封锁、对可能感染者进行隔离观察等,以最大程度地减少疫情的传播风险。

此次鼠疫包头案例的发生,也引起了人们对城市生态环境的关注。

包头市政府表示将加大对生态环境的保护力度,加强对湿地生态系统的恢复和保护,以减少鼠类数量,降低鼠疫的传播风险。

总的来说,鼠疫包头案例是一次对当地政府和卫生部门应急处理能力的一次考验。

通过这次事件,包头市政府和卫生部门不仅成功控制了疫情的蔓延,也加强了对城市生态环境的管理和保护,提高了公众对鼠疫等传染病的防范意识。

希望在未来,类似的疫情可以得到更好的预防和控制,让人们生活在一个更加安全和健康的环境中。

1917年民国肺鼠疫爆发传播的原因及影响分析背景介绍:1917年,中国正值第一次世界大战和第一次国共合作时期。

该年中国也爆发了一次严重的肺鼠疫疫情。

本文将对1917年民国肺鼠疫爆发传播的原因及其对中国社会产生的影响进行分析。

一、肺鼠疫的爆发原因1. 不卫生的生活环境:当时中国的城市普遍存在卫生问题,污水排放不畅,生活垃圾乱堆乱放,成为了传染病的滋生地。

2. 缺乏公共卫生意识:当时的医疗条件相对落后,人们对于卫生和疾病的认识尚不深入。

缺乏健康教育和公共卫生意识,难以有效预防和控制传染病的传播。

3. 瘟疫的传播途径:肺鼠疫一般通过老鼠携带跳蚤传播给人类。

当时的城市老鼠数量庞大,成为疾病的媒介,加剧了瘟疫的传播。

二、肺鼠疫的传播过程1. 初期传播:肺鼠疫在辽宁锦州地区爆发后,随着人员流动和交通运输的扩大,逐渐向周边地区蔓延。

通过疏散的难民和物资,疫情迅速传播到长春、沈阳等地。

2. 扩散蔓延:随着肺鼠疫的蔓延,疫情进一步扩散到了北方的一些城市,如北京、天津等。

由于当时的交通条件较为闭塞,疫情传播速度相对较慢,但疫情波及范围逐渐扩大。

3. 高峰期传播:1917年秋季至1918年初春,肺鼠疫在北方爆发的高峰期。

北京、天津、山西等地受到了疫情的严重影响,大量人员感染、死亡,社会秩序严重动荡。

三、肺鼠疫的社会影响1. 人员伤亡惨重:肺鼠疫的爆发导致了大量的人员感染和死亡,给社会造成了严重的人员伤亡。

根据资料统计,仅北京地区就有数万人感染肺鼠疫,死亡人数更是达到了数千人。

2. 社会动荡加剧:疫情爆发后,社会秩序受到了严重的动摇。

人们惶恐不安,纷纷逃离疫区。

人员流动和社会恐慌加重了社会动荡,对社会安定稳定产生了严重冲击。

3. 国内外关注:由于当时正值第一次世界大战,西方国家对于中国的疫情高度关注。

各国的医疗队伍纷纷来华开展防疫工作,帮助中国控制疫情。

这一事件引起了国内外舆论的广泛讨论和关注。

4. 加强卫生建设:肺鼠疫的爆发促使中国加大了对卫生建设的重视。