鼻颅底解剖

- 格式:ppt

- 大小:47.25 MB

- 文档页数:45

【直观、精品】内镜-颅底解剖学习解剖的最大的价值在于理解解剖关系,这有助于让医生能够在脑内构建立体的图像,能让医生在手术时“看见”还未被显露的结构,保护重要的血管、神经,比如颈内动脉和视神经。

本系列聚焦内镜下的解剖,旨在通过解剖过程展示重要的解剖标志。

一、蝶窦与鞍区蝶窦内有重要的解剖结构,也是内镜颅底手术开始的部位。

通过蝶窦可以到达鞍上、鞍旁及斜坡区域,是处理垂体瘤、视神经卡压的常规手术路径。

标准的鼻中隔粘膜瓣能覆盖鞍底的缺失,但是在扩大鼻蝶入路时也需要扩大的粘膜瓣以覆盖上至前颅底,下至斜坡的缺失。

相关手术视频,,直接到文末观看。

以下用图片展示解剖标志:1-下鼻甲;2-中鼻甲;3-蝶窦开口4-后鼻孔;5-蝶嘴2-中鼻甲;6-嗅沟2-中鼻甲(被推向中间);7-半月裂孔;8-钩突;9-筛泡切除中鼻甲可以看到上鼻甲2-中鼻甲10-上鼻甲翻起一侧鼻中隔粘膜瓣(1),可以在同侧看到血管粘膜瓣的蒂内有鼻后动脉(2)1-鼻中隔粘膜瓣(鼻中隔已切除);2-鼻后动脉粘膜瓣上缘至少留1cm的距离以保护嗅觉黏膜,粘膜瓣做好后放于鼻咽部,不影响下步手术操作显露蝶窦:切除鼻中隔后部(3)显露蝶嘴(4)3-鼻中隔后部;4-蝶嘴打开蝶窦及蝶窦内气房,进一步向各个方向扩大蝶窦显露,进一步切除鼻中隔板后缘向两侧扩大显露,可以看下如下结构:5-蝶骨平台;6-视神管隆起;7-外侧视神经颈内动脉隐窝;8-床突旁颈内动脉;9- 内侧视神经颈内动脉隐窝;10-鞍底;11-斜坡隐窝;12-斜坡旁颈内动脉;13-蝶窦分割(与颈内动脉管关系密切)显露垂体:磨除蝶窦分割(13)及鞍底骨质(10),继续磨除蝶嘴的下部骨质可以获得更多的操作空间。

4-蝶嘴;8-颈内动脉;10-鞍底;14-海绵窦磨除鞍底骨质显露鞍底硬膜,继续向两侧扩大显露范围到海绵窦内侧壁,术中需要辨认是否有中床突,去除时要小心,当中床突旁为环形时(包绕ICA),是不能完全磨除的,如果强行撕咬会有撕裂ICA的风险。

鼻腔、鼻窦及颅底相关解剖CT影像概要内镜经鼻蝶手术治疗鞍区、鞍旁及部分颅底病变已被广大神经外科医生所接纳和推崇。

掌握鼻、鼻窦及颅底解剖结构是开展此类手术的前提。

因为鼻腔、鼻窦的个体化差异很大,并且缺少明显而相对固定的解剖特征作为术中的导航的标杆,所以缺乏手术经验的医师在内镜下很容易“迷路”,可能会“误入”眼窝、前颅底,损伤颈内动脉、视神经等重要结构。

所以掌握按部位的解剖结构,术前仔细浏览CT、MRI影像,做到心中有数,方能在术中胸有成竹。

本文主要从CT的轴位、冠位和矢状位来寻找相关重要的解剖信息,帮助大家理解经鼻蝶入路相关的解剖结构。

之所以选择CT影像介绍,也是为了贴近临床实践,为下一步将3D Slicer 的应用作为铺垫。

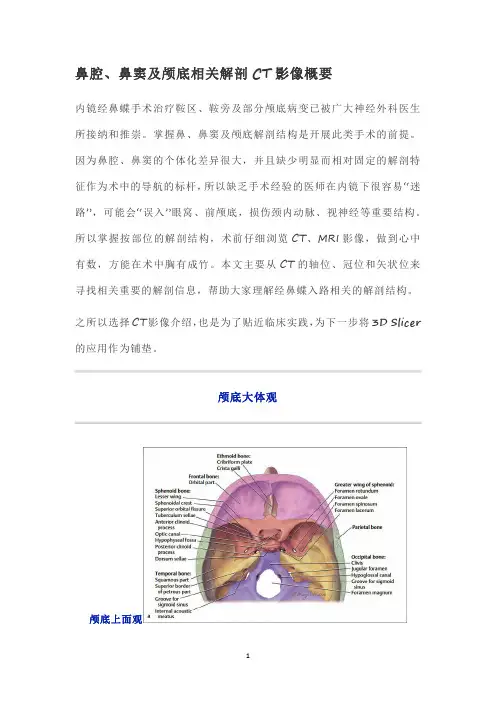

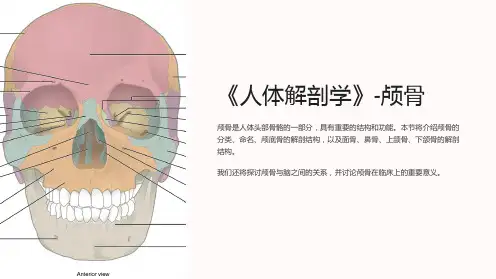

颅底大体观颅底上面观由前至后有额骨眶部(紫红色),筛骨(灰色),蝶骨(红色),颞骨(黄色),顶骨(浅绿)以及枕骨(紫色)组成。

由从底面看,可以看到颚骨(palatine bone)以及犁骨(vomer)底面观由从底面看,可以看到颚骨(palatine bone)以及犁骨(vomer)CT影像上的相关解剖结构(一)CT轴位011.鼻柱(Collumella)2.3.门齿孔(Incisive foramen)4.5.上颌牙根(Maxillary tooth roots)6.021.颚大(小)孔(Greater palatine foramen)2.3.翼外肌(Lateral pterygoid muscle)4.5.咽鼓管隆突(Torus tubarius)6.7.罗森缪勒窝(Fossa of rosenmuller)8.9.翼内肌(Medial pterygoid muscle)10.031.眶下神经(Infraobital nerve)2.3.鼻泪管(Nasolacrimal duct)4.5.翼腭窝(Pterygopalatine fossa)6.041.中鼻甲头端(Middle turbinate-head)2.3.鼻骨(Nasal bone)4.5.鼻泪管(Nasolacrimal duct)6.7.上颌窦开口(Maxillary os)8.9.蝶颚孔(Sphenopalatine foramen)10.11.蝶骨吻部(Rostrum sphenoidale)12.051.眶下裂(Inferior orbital fissure)2.3.颈内动脉(Internal carotid A.)4.5.斜坡(Clivus)6.06因蝶窦气化程度的不同,有些患者的视神经、颈内动脉表面骨质有些在蝶窦腔内是不连续的,CT读片时需要特别注意。

内容简介我国的鼻颅底外科在手术入路上不断改良和创新,已能进行鼻内镜下颅底外科手术,并能应用先进手术器械和新技术术中CT、MRI、手术导航等技术,使综合治疗效果有所提高,但是,作为一门新兴的学科,鼻颅底外科的发展方兴未艾,而影像应用解剖学研究是安全开展鼻颅底微创手术前提条件之一。

本书采取同一层面的CT和MRI影像断层对照观察,同时配以相应的火棉胶切片,能让读者从多个侧面理解鼻颅底解剖结构特征,相信会对安全开展鼻颅底相关手术有所帮助。

作者简介韩德民教授,男,1951年5月生,中共党员。

教授、主任医师、博士生导师,获中国医科大学医学博士、日本金泽医科大学医学博士和医学哲学博士学位。

现任首都医科大学附属北京同仁医院院长、北京市耳鼻咽喉科研究所所长、中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会主任委员、世界华人耳鼻咽喉头颈外科协会理事会会长、中国医师协会耳鼻咽喉头颈外科分会会长。

曾获国家优秀归国人员奖、中国医学基金会医德风范奖、华夏医魂十大杰出院长、王忠诚优秀人才奖、何梁何利奖等十余项殊荣。

主要研究方向包括鼻内镜外科技术、鼻变态反应学、鼻及颅底微创外科技术、阻塞性呼吸睡眠暂停低通气综合征、嗓音医学、人工耳蜗技术基础与临床应用以及喉恶性肿瘤的临床及基础研究等。

已发表学术论文近300篇,主编专著20余部,获国家科学技术进步二等奖2项,省部级科技成果15项和发明专利3项。

领导课题组对慢性鼻窦炎、鼻息肉的病理生理学、解剖影像学及临床治疗等方面进行系列研究。

系统阐述了鼻内镜外科的基本内涵,率先提出了影像学筛窦骨化分型,主持制订了国内慢性鼻窦炎鼻息肉临床分期和疗效评定标准,首先在国内倡导慢性鼻窦炎鼻息肉围手术期的综合治疗,促进了传统鼻外科不断向鼻内镜微创外科转变。

完成“慢性鼻窦炎、鼻息肉诊治研究”,成果获2001年国家科学技术进步二等奖。

发明鼻腔清洗器及鼻腔手术硅胶管已广泛应用于临床,取得显著疗效,并分别获国家专利。

最早提出喉癌转移过程中喉声门上区与声门区的解剖学分界,为喉癌手术保留喉功能奠定了理论基础,并在国内最早采用CO2激光显微技术治疗早期喉声门癌。

超清图解:鼻窦及颅底CT解剖

▍本文为作者整理

颅底及相关血管神经孔道(图5-1)包括前颅底、中颅底、后颅底,以及毗邻的颅窝,由筛骨、额骨、蝶骨、颞骨、枕骨构成,在内镜下进行相应复杂解剖区域的手术操作要求术者熟练掌握重要神经血管孔道在这些颅骨中的走行,以及与鼻窦、眶的毗邻关系,目前认为CT检查是鼻窦、颅底及眼眶区域手术术前标准的影像学检查,它可以显示重要的骨性结构,避免术中引起眼眶及颅内并发症,并协助评估鼻窦、颅底病变的范围和严重性。

在进行内镜鼻窦、眼眶或颅底手术前,了解相关区域的CT解剖是关键的术前准备环节。

在部分病例中,磁共振(MRI)检査也是必需的。

大多数正常鼻窦的解剖变异与鼻窦炎性疾病的相关性较差,但对手术计划的制定和手术操作的安全有重要意义。

对CT的全面回顾可能会发现脑脊液漏的解剖危险因素,如颅底陡峭、筛骨凹不对称或深嗅沟。

既往曾行手术或病变范围广泛也可能导致骨质的不完整,增加损伤重要结构的风险,例如动脉,如颈内动脉或筛前动脉部分或完全显露。

过度气化也会导致这些血管及其他结构(如视神经)易受到损伤。

了解这些重要解剖结构之间的毗邻关系,可以指导鼻窦解剖安全完成。

一、轴位图像

二、冠状位图像

前后筛窦以中鼻甲基板为界,蝶窦及后组筛窦以上鼻甲基板为界。

三、矢状位图像

本文摘译自:鼻内镜外科手术解剖学

本文仅代表作者个人观点,不代表耳鼻喉时空官方立场。

希望大家理性判断,有针对性地应用。