辨证脏腑辨证辨脏腑兼病证候

- 格式:pptx

- 大小:328.31 KB

- 文档页数:88

脏腑辨证与护理脏腑辨证,是根据脏腑的生理功能,病理表现,对疾病证候进行归纳,借以推究病机,判断病变的部位、性质、正邪盛衰情况的一种辨证方法,是临床各科的诊断基础,是辨证体系中的重要组成部分。

脏腑辨证,包括脏病辨证,腑病辨证及脏腑兼病辨证。

其中脏病辨证是脏腑辨证的主要内容。

由于临床上单纯的腑病较为少见,多与一定的脏病有关,故将腑病编入相关病中进行讨论。

心病辨证与护理:(一)心病辨证心居胸中,心包络围护于外,为心主的宫城。

其经脉下络小肠,两者相为表里,心主血脉,又主神明,开窍于舌。

小肠分清泌浊,具有化物的功能。

心的病证有虚实。

虚证多由久病伤正,禀赋不足,思虑伤心等因素,导致心气心阳受损,心阴、心血亏耗;实证多由痰阻、火扰、寒凝、瘀滞、气郁等引起。

心的病变主要表现为血脉运行失常及精神意识思维改变等方面。

如心悸,心痛,失眠,神昏,精神错乱,脉结代或促等症常是心的病变。

1、心气虚、心阳虚与心阳暴脱证心气虚证,是指心脏功能减退所表现的证候。

凡禀赋不足,年老体衰。

久病或劳心过度均可引起此证。

心阳虚证,是指心脏阳气虚衰所表现的证候。

凡心气虚甚,寒邪伤阳,汗下太过等均可引起此证。

心阳暴脱证,是指阴阳相离,心阳骤越所表现的证候。

凡病情危重,危症险症均可出现此证。

三证的鉴别:相同点:心悸怔忡,胸闷气短,活动后加重,自汗。

不同点:①心气虚:面色淡白或晄白,舌淡苔白,脉虚。

②心阳虚:畏寒肢冷,心痛,面色晄白或晦暗,舌淡胖苔白滑,脉微细。

③心阳暴脱:突然冷汗淋漓,四肢厥冷,呼吸微弱,面色苍白,口唇青紫,神志模糊,或昏迷。

2、心血虚与心阴虚证心血虚证,是指心血不足,不能濡养心脏所表现的证候。

心阴虚证,是指心阴不足,不能濡养心脏所表现的证候。

二证的鉴别:相同点:均因久病耗损阴血,或失血过多,或阴血生成不足,或情志不遂,气火内郁,暗耗阴血等引起。

临床表现:心悸怔忡,失眠多梦,为心血虚与心阴虚的共有症。

不同点:若兼见眩晕,健忘,面色淡白无华,或萎黄,口唇色淡,舌色淡白,脉象细弱等症,为心血虚。

中医诊断学——第九单元脏腑辨证病性气虚气短懒言、神疲乏力、自汗、虚脉(细弱无力)血虚唇甲色淡、爪甲色淡、面色无华、脉细涩阴虚五心烦热、潮热盗汗、手足心热、舌红少苔、脉细数阳虚畏寒怕冷、四肢不温、舌胖大、虚脉精亏小儿生长发育迟缓、发脱齿松,健忘实寒寒冷、排泄物清稀白、舌苔白、脉紧或缓或迟实热发热、排泄物黄稠、舌红苔黄、脉数或滑痰湿痰多,胸闷脘痞腹胀、困重、苔腻、脉滑或濡痰热排泄物黄稠量多,舌红苔黄腻,脉滑数或濡数湿热气滞胸闷脘痞腹胀、走窜、情志影响、嗳气矢气、脉弦血瘀刺痛、舌紫暗有瘀斑、脉涩食积暴饮暴食、嗳腐吞酸、厌食、矢气酸臭、苔腻水身体浮肿内风口眼歪斜、肢体震颤、四肢抽搐、言语不利、半身不遂阳亢眩晕、面红目赤、头重脚轻、舌红苔黄,脉弦燥口干、唇燥、咽干、舌苔干,脉浮津亏口干、唇燥、咽干、舌苔干,脉细数无力细目一辨心病证候要点一心病各证候的临床表现1.心血虚证:心悸,头晕眼花,失眠,多梦,健忘,面色淡白或萎黄,舌色淡,脉细无力。

2.心阴虚证:心烦,心悸,失眠,多梦,口燥咽干,形体消瘦,或见手足心热,潮热盗汗,两颧潮红,舌红少苔乏津,脉细数。

3.心气虚证:心悸,胸闷,气短,精神疲倦,或有自汗,活动后诸症加重,面色淡白,舌质淡,脉虚。

细目一辨心病证候4.心阳虚证:心悸怔忡,心胸憋闷或痛,气短,自汗,畏冷肢凉,神疲乏力,面色(白光)白,或面唇青紫,舌质淡胖或紫暗,苔白滑,脉弱或结或代。

5.心阳虚脱证:突然冷汗淋滴,四肢厥冷,面色苍白,呼吸微弱,或心悸,心胸剧痛,神志模糊或昏迷,唇舌青紫,脉微欲绝。

6.心火亢盛证:发热,口渴,心烦,失眠,便秘,尿黄,面红,舌尖红绛,苔黄,脉数有力。

甚或口舌生疮、溃烂疼痛;或见小便短赤、灼热涩痛;或见吐血、衄血;或见狂躁谵语、神志不清。

7.心脉痹阻证:心悸怔忡,心胸憋闷疼痛,痛引肩背内臂,时作时止。

或以刺痛为主,舌质晦暗或有青紫斑点,脉细、涩、结、代;(瘀)或以心胸憋闷为主,体胖痰多,身重困倦,舌苔白腻,脉沉滑或沉涩;(痰)或以遇寒痛剧为主,得温痛减,畏寒肢冷,舌淡苔白,脉沉迟或沉紧;(寒)或以胀痛为主,与情志变化有关,喜太息,舌淡红,脉弦。

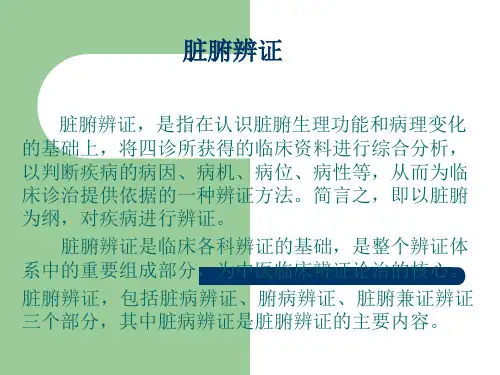

脏腑辨证脏腑辨证,是根据脏腑的生理功能,病理特点,对疾病所反映的临床症状、体征等进行分析归纳,从而推断出疾病所在的脏腑病位、性质、正邪盛衰情况的一种辨证方法。

中医讲的以五脏为中心的整体观,人的各项生理活动都依赖于脏腑,各种病理变化也与脏腑密切相关。

因此,疾病的发生与发展,大多会影响到脏腑,致使脏腑功能出现异常改变的结果。

脏腑辨证是辨证体系中至关重要的组成部分。

中医有多种辨证方法,各有其不同特点,但在确定病位时,往往必须落实到脏腑。

不落实到脏腑,辨证过程就没有结束,治疗也无法下手。

脏腑辨证在临床诊治疾病时具有其他辨证方法无法代替的重要作用。

同时,理解了脏腑辨证,也有利于其他辨证方法的学习和掌握。

由于每一个脏腑都有各自生理活动的特点,各脏腑组织间的相互联系也有一定的规律性,因此,当某一脏腑发生病变时,反映出的临床症状也各不相同。

所以只有熟悉各脏腑的生理功能以及它们之间的联系规律,熟悉脏腑的病理特点,辨证时才能准确区别疾病所属脏腑,才能为进一步诊治提供可靠的依据。

这就要求有比较扎实的中医基础理论的功底。

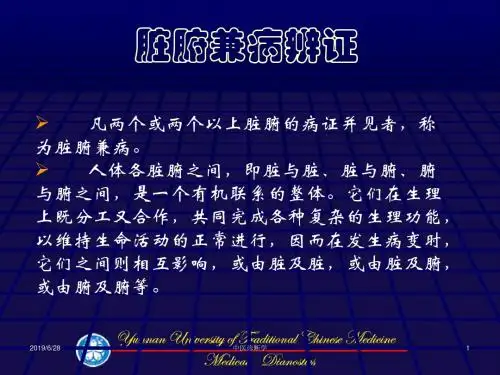

脏腑辨证,包括脏病辨证、腑病辨证、脏腑兼病辨证三部分。

其中脏病辨证是脏腑辨证的主要内容。

由于脏腑之间具有表里关系,在生理、病理上也相互影响,因此将腑的部分病变归纳在脏病中间,这样便于理解。

一、心与小肠病心居胸中,其经脉下络小肠,两者相为表里。

心的主要功能是主血脉,又主神明,为人体生命活动的主宰。

心开窍于舌,小肠为“受盛之官”,有分泌清浊,化物的功能。

心的病证有实有虚。

虚证大多由于久病伤正,禀赋不足,思虑太过等因素,导致心气心阳受损,心阴心血亏耗;实证常由于寒凝、瘀滞、痰阻、火扰等引起造成心的生理活动失常。

心病的常见症状有:心悸怔忡,心烦,心痛,失眠健忘,神昏谵语等。

小肠的病变主要有小肠实热证。

小肠实热小肠实热证是小肠里热炽盛所表现的证候。

多由心热下移于小肠所致。

主要临床表现:心烦口渴,口舌生疮,小便赤涩,尿道灼痛,尿血,舌红苔黄,脉数。