最新中医诊断学脏腑兼病辨证

- 格式:ppt

- 大小:848.50 KB

- 文档页数:37

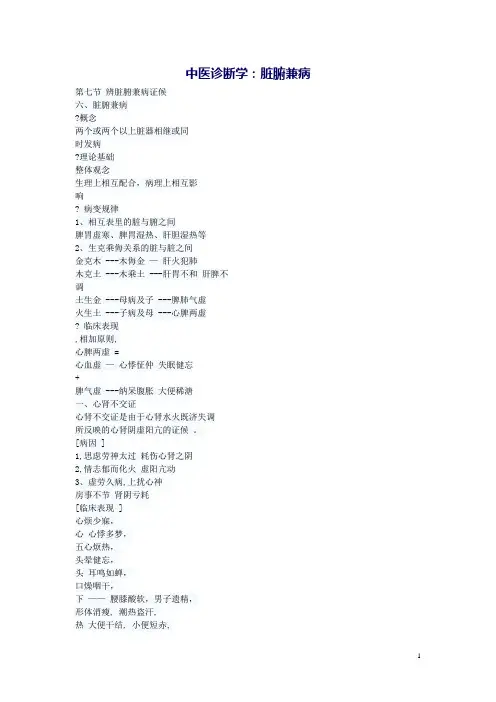

中医诊断学:脏腑兼病第七节辨脏腑兼病证候六、脏腑兼病?概念两个或两个以上脏器相继或同时发病?理论基础整体观念生理上相互配合,病理上相互影响? 病变规律1、相互表里的脏与腑之间脾胃虚寒、脾胃湿热、肝胆湿热等2、生克乘侮关系的脏与脏之间金克木 ---木侮金—肝火犯肺木克土 ---木乘土 ---肝胃不和肝脾不调土生金 ---母病及子 ---脾肺气虚火生土 ---子病及母 ---心脾两虚? 临床表现,相加原则,心脾两虚 =心血虚—心悸怔仲失眠健忘+脾气虚 ---纳呆腹胀大便稀溏一、心肾不交证心肾不交证是由于心肾水火既济失调所反映的心肾阴虚阳亢的证候。

[病因 ]1,思虑劳神太过耗伤心肾之阴2,情志郁而化火虚阳亢动3、虚劳久病,上扰心神房事不节肾阴亏耗[临床表现 ]心烦少寐,心心悸多梦,五心烦热,头晕健忘,头耳鸣如蝉,口燥咽干,下——腰膝酸软,男子遗精,形体消瘦, 潮热盗汗,热大便干结, 小便短赤,舌红少苔, 脉细数。

[治疗原则 ]滋阴降火, 交通心肾——黄连阿胶汤, 交泰丸二、心肾阳虚证由于心肾阳气虚衰, 温运无力, 致血行瘀滞, 水湿内停所表现的虚寒证候。

[病因 ]1,心阳虚衰,病久及肾, 瘀血内阻2、肾阳亏虚,水气上泛凌心气化失权[临床表现 ]心悸怔忡,寒形寒肢冷,精神萎靡水肢体浮肿,小便不利,甚则唇甲青紫,瘀舌淡青紫苔白滑,脉沉细微[治疗原则 ]温补心肾——真武汤加味(附、芍、术、姜、苓,桂枝、红参、红花)三,心脾两虚证指由于心血不足, 脾虚气弱所表现的心神失养, 脾失健运, 统血的虚寒证候。

[病因 ]1,久病失调2,思虑过度损伤脾胃3,饮食不节心脾气血两虚4,慢性失血血亏气耗[临床表现 ]心——心悸怔忡, 失眠多梦,脾——食欲不振, 腹胀便溏,气血——倦怠乏力, 头晕健忘, 面色萎黄,出血——或见皮下出血, 妇女月经量少色淡, 淋漓不尽,舌淡嫩, 脉细弱。

气血两虚为其审证要点。

[治疗原则 ]补益心脾——归脾汤四,心肝血虚证心肝两脏血亏, 表现出心神以及所主官窍组织失养为主的血虚证候。

- ⼈体每⼀个脏腑虽然有它独⾃特殊功能,但它们彼此之间却是密切联系的,因⽽在发病时往往不是孤⽴的,⽽是相互关联的。

常见有脏病及脏、脏病及腑、腑病及脏、腑病及腑。

凡两个或两个以上脏器相继或同时发病者,即为脏腑兼病。

⼀般来说,脏腑兼病,在病理上有着⼀定的内在规律,只要具有表⾥、⽣克、乘侮关系的脏器,兼病较常见,反之则为较少见。

因此在辨证时应注意辨析发病脏腑之间的因果关系,这样在治疗时才能分清主次灵活运⽤。

脏腑兼病,证候极为复杂,但⼀般以脏与脏、脏与腑的兼病常见。

具有表⾥关系的病变,已在五脏辨证中论述,现对临床最常见的兼证进⾏讨论。

(-)⼼肾不交证 ⼼肾不交证,是指⼼肾⽔⽕既济失调所表现的征候。

多由五志化⽕,思虑过度,久病伤阴,房室不节等引起。

【临床表现】⼼烦不寐,⼼悸健忘,头晕⽿鸣,腰酸遗精,五⼼烦热,咽⼲⼝燥,⾆红,脉细数。

或伴见腰部下肢酸困发冷。

【证候分析】本证以失眠,伴见⼼⽕亢,肾⽔虚的症状为辨证要点。

⼼⽕下降于肾,以温肾⽔;肾⽔上济于⼼,以制⼼⽕,⼼肾相交,则⽔⽕既济。

若肾⽔不⾜,⼼⽕失济,则⼼阳偏亢,或⼼⽕独炽,下及肾⽔,致肾阴亏于下,⽕炽于上,⽔⽕不济,⼼阳偏亢,⼼神不宁,故⼼烦不寐,⼼悸。

⽔亏阴虚,⾻髓不充,脑髓失养,则头晕⽿鸣,健忘。

腰为肾府,失阴液濡养,则腰酸;精室为虚⽕扰动,故遗精。

五⼼烦热,咽⼲⼝燥,⾆红,脉细数,为⽔亏⽕亢之征。

⼼⽕亢于上,⽕不归元,肾⽔失于温煦⽽下凝,则腰⾜酸困发冷。

(⼆)⼼肾阳虚证 ⼼肾阳虚证,是指⼼肾两脏阳⽓虚衰,阴寒内盛所表现的证候。

多由久病不愈,或劳倦内伤所致。

【临床表现】畏寒肢冷,⼼悸怔忡,⼩便不利,肢体浮肿,或唇甲青紫,⾆淡暗或青紫,苔⽩滑,脉沉微细。

【证候分析】本证以⼼肾阳⽓虚衰,全⾝机能活动低下为辨证要点。

肾阳为⼀⾝阳⽓之根本,⼼阳为⽓⾎运⾏、津液流注的动⼒,故⼼肾阳虚则常表现为阴寒内盛,全⾝机能极度降低,⾎⾏瘀滞,⽔⽓内停等病变。

脏腑兼病辨证人体各脏腑之间,在生理上具有相互资生,相互制约的关系,所以当某- - 脏或某-腑发生疾病时,不但在本脏腑出现症状,而且在一定的条件下,会影响其他脏腑发生病变而出现症状。

凡同时见到两个脏腑有病变的,即为脏腑兼病。

现将临床上最常见的脏腑兼病辨证叙述如下:一、心肾不交心肾不交是指心肾,水火既济失调所致的病症。

常见心烦失眠,心悸不安,头晕耳鸣,健忘,腰酸腿软,遗精,或见五心烦热,口燥咽干,舌红少苔,脉细数。

【中成药】天王补心丹,交泰丸,柏子养心丸【针灸取穴】以取手少阴心经、足少阴肾经、足太阴脾经腧穴及背俞穴为主。

针用平补平泻法,或用补泻兼施法。

二、心脾两虚心脾两虚是指心血不足,脾气虚弱所致的病症。

常见心悸怔忡,头晕目眩,失眠多梦,健忘,面色萎黄,食欲不振,腹胀便溏,神倦乏力,或皮下出血(肌衄),妇女月经量少色淡,或淋漓不尽。

舌质胖淡,苔薄白,脉细弱。

【中成药】六君子汤,归脾汤【针灸取穴】以取手少阴心经、足阳明胃经、足太阴脾经腧穴及背俞穴为主。

针用补法,或兼用灸法。

三、脾肺气虛脾肺气虚是指脾、肺两脏气虚所致的病症。

常见久咳不止,气短而喘,痰多稀白,食欲不振,腹胀便溏,语声低微、懒言,疲倦乏力,面色觥白,甚则面浮足肿,舌质淡苔薄白,脉细弱。

【中成药】参苓白术散加减【针灸取穴】以取足阳明胃经、任脉腧穴及背俞穴为主。

针用补法,或兼用灸法。

四、脾肾阳虚脾肾阳虛是指脾、肾两脏之阳亏损所致的病症。

常见面色觥白,畏寒肢冷,腰膝或下腹冷痛,久泻久痢,或五更泻,或下利清谷,小便不利,面浮肢肿,舌质淡胖,苔薄白,脉象沉细而弱。

【中成药】实脾饮,四神丸【针灸取穴】以取任脉、足阳明胃经腧穴及背俞穴为主。

以灸法为主兼用针刺补法。

五、肺肾阴虚肺肾阴虛是指肺、肾两脏阴液亏损所致的病症。

常见咳嗽痰少,或痰中带血,口燥咽干,或声音嘶哑,形体消瘦,腰膝酸软,头晕目眩,耳鸣,骨蒸潮热,颧红盗汗,男子遗精,女子月经不调,舌红少苔,脉细数。

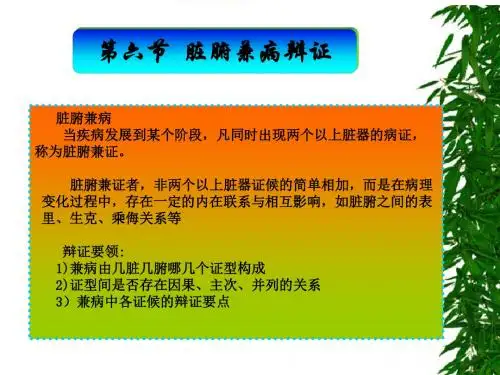

中医诊断学之脏腑辨证脏腑兼病的辨证中医诊断学之脏腑辨证脏腑兼病的辨证人体各脏腑之间,即脏与脏、脏与腑、腑与腑之间,是一个有机联系的整体。

它们在生理上既分工又合作,共同完成各种复杂的生理功能,以维持生命活动的正常进行,因而在发生病变时,它们之间又相互影响,或由脏及脏,或由脏及腑,或由腑及腑等。

凡两个或两个以上脏腑同时发病者,称为脏腑兼病。

脏腑兼病,并不等同于两个以上脏器证候的简单相加,而是在病理上有着一定内在联系且又相互影响的规律,如具有表里关系的脏腑之间,兼病则较为常见;脏与脏之间的病变,可有生克乘侮的兼病关系等。

因此,辨证时应当注意辨析脏腑之间有无先后、主次、因果、生克等关系,这样才能明确其病理机制,作出恰当的辨证施治。

脏腑兼病在临床上甚为多见,其证候也较为复杂。

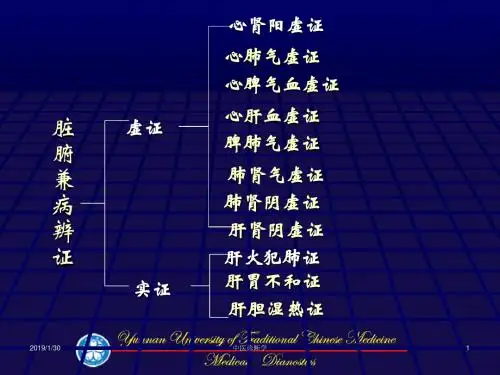

除在前面脏腑辨证中涉及到的一些证型如胃肠病证、肝胆湿热证等属脏腑兼病证型外,还有其他脏腑兼病证型(心肾不交证、心肾阳虚证、心肺气虚证、心脾两虚证、心肝血虚证、脾肺气虚证、肺肾阴虚证、肝火犯肺证、肝胃不和证、肝郁脾虚证、肝肾阴虚证、脾肾阳虚证)。

实际上临床上的病,很多是多脏连在一起的。

多个脏同病,特别是病的时间久一点以后,往往就不是一个脏腑的问题。

影响到几个脏器。

有些病它一来就影响了全身。

真正的实热证,有的病位它就不单纯只在肺,只在心,只在肝,可能好多脏腑都受到了影响。

阴虚证,肝的阴虚了,那肾的阴还蛮多,未必,肾的阴,肝的阴虚了,那个心阴,肺阴未必还很充足,我们讲都是有全身性的影响。

因此,很多病变是兼着存在的。

凡是两个或者两个以上脏腑,同时出现了病证,我们就叫做脏腑兼病。

为什麽会出现兼病?实际上就是讲阴虚、气虚、阳虚,痰饮、瘀血等等,很可能都是一种全身性的,多个脏腑都受到了影响的,绝不可能说只有心的气就虚得厉害,肺的气还蛮充足,肾的气很旺盛,脾也非常好。

往往都不是这样。

一个脏腑一虚的时候,可能很多脏腑都虚了。

只有虚的程度,可能哪一个脏最明显,它的症状在哪一脏反映得最明显,我就说是哪一脏的问题。

脏腑兼病辨证凡两个或两个以上脏腑同时发病者称为脏腑兼病。

脏腑兼病是疾病发展到一定阶段而产生的,脏腑兼病不等于两个以上脏器证候简单相加,而是发生兼病的脏腑之间存在着较为密切的生理病理联系。

今天就和公安医院毛喆医师一起来了解一下:一、心肾不交证心肾不交证是指心与肾的阴液亏虚,阳气偏亢,以心烦、失眠、梦遗、耳鸣、腰酸等为主要表现的虚热证候。

又名心肾阴虚阳亢证。

临床表现为心烦失眠,惊悸健忘,头晕,耳鸣,腰膝酸软,梦遗,口咽干燥,五心烦热,潮热盗汗,便结尿黄,舌红少苔,脉细数。

本证多因忧思劳神太过,郁而化火,耗伤心肾之阴;或因虚劳久病,房事不节等导致肾阴亏耗,虚阳亢动,上扰心神所致。

辨证时应该注意本证一方面有心火偏亢,扰乱心神的见症(心烦少寐、惊悸多梦等),另一方面有肾阴不足,虚火内炽的见症(头晕耳鸣、腰膝酸软、盗汗、潮热等)。

临床以心烦失眠,腰酸耳鸣,梦遗与虚热症状共见为辨证要点。

二、心肾阳虚证心肾阳虚证是指由于心肾阳气虚衰,温运无力,致使血行瘀滞,水湿内停所表现的虚寒证候。

又名心肾虚寒证,水肿明显者,称为水饮凌心证。

临床表现为畏寒肢冷,心悸怔忡,胸闷气喘,肢体水肿,小便不利,神疲乏力,腰膝酸冷,唇甲青紫,舌淡紫,苔白滑,脉弱。

本证多因心阳虚衰,病久及肾;或因肾阳亏虚,气化无权,水气凌心所致。

辨证的时候应该注意本证一方面有心阳虚,心动失常,血行瘀滞的见症(心悸怔忡、唇甲青紫、舌淡紫);另一方面有肾阳虚,气化失权、寒水内停的见症(肢体水肿,小便不利,形寒肢冷)。

临床以心悸怔忡、肢体水肿与虚寒之象并见为辨证要点。

三、心肺气虚证心肺气虚证是指心肺气虚,表现以咳喘、心悸、胸闷等主症的证候。

临床表现为胸闷,咳嗽,气短而喘,心悸、动则尤甚,吐痰清稀,神疲乏力,声低懒言,自汗,面色淡白,舌淡苔白,或唇舌淡紫,脉弱或结或代。

本证多因久病咳喘,耗伤肺气,累及于心;或因年老体虚,劳倦太过等,使心肺之气虚损所致。

辨证时应该注意本证一方面有心动失常,血行瘀阻的见症(胸闷心悸、唇舌淡紫,脉结代);另一方面有宣降失职的见症(喘咳气短、动则尤甚,吐痰清稀),此外还有气虚,功能衰减的见症(神疲,声怯,头晕)。