美国结构主义语言学和我国的对外汉语教学

- 格式:doc

- 大小:35.50 KB

- 文档页数:3

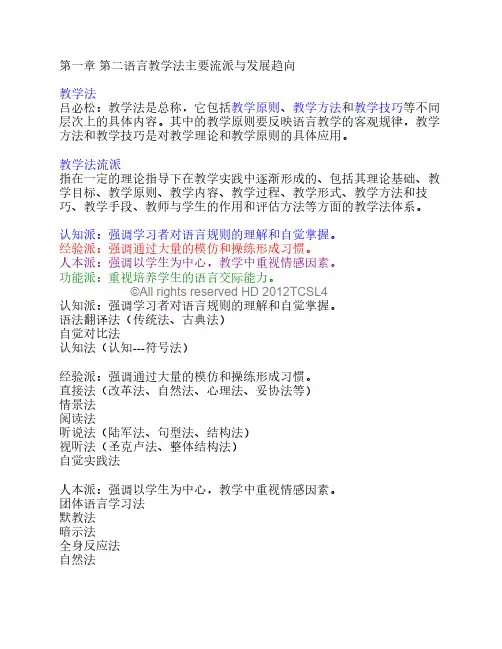

第一章第二语言教学法主要流派与发展趋向教学法吕必松:教学法是总称,它包括教学原则、教学方法和教学技巧等不同层次上的具体内容。

其中的教学原则要反映语言教学的客观规律,教学方法和教学技巧是对教学理论和教学原则的具体应用。

教学法流派指在一定的理论指导下在教学实践中逐渐形成的、包括其理论基础、教学目标、教学原则、教学内容、教学过程、教学形式、教学方法和技巧、教学手段、教师与学生的作用和评估方法等方面的教学法体系。

认知派:强调学习者对语言规则的理解和自觉掌握。

经验派:强调通过大量的模仿和操练形成习惯。

人本派:强调以学生为中心,教学中重视情感因素。

功能派:重视培养学生的语言交际能力。

©All rights reserved HD 2012TCSL4认知派:强调学习者对语言规则的理解和自觉掌握。

语法翻译法(传统法、古典法)自觉对比法认知法(认知---符号法)经验派:强调通过大量的模仿和操练形成习惯。

直接法(改革法、自然法、心理法、妥协法等)情景法阅读法听说法(陆军法、句型法、结构法)视听法(圣克卢法、整体结构法)自觉实践法人本派:强调以学生为中心,教学中重视情感因素。

团体语言学习法默教法暗示法全身反应法自然法功能派:重视培养学生的语言交际能力。

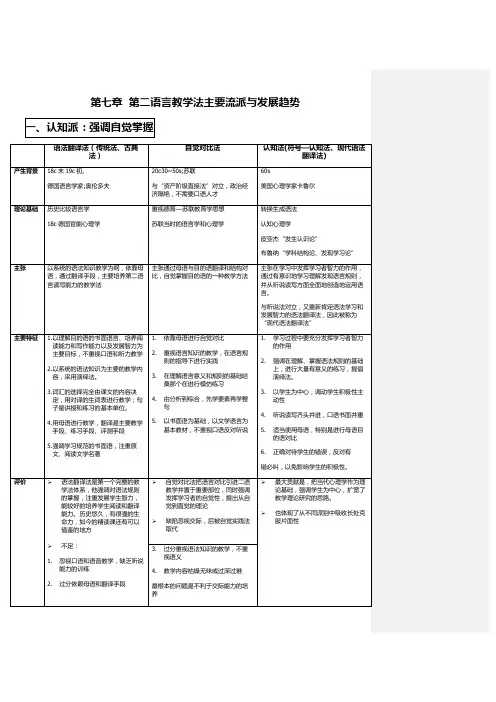

交际法(意念法、功能意念法、功能法)1.产生背景2.理论基础3.主要特征4.评价一、语法翻译法(认知派)又名词汇翻译法、翻译比较法、近代翻译法、传统法、古典法、旧式法。

语法翻译法是以系统的语法知识教学为纲,依靠母语,通过翻译手段,主要培养第二语言读写能力的教学法。

第二语言教学史上最古老的教学法,已有千百年的历史,用于教授古希腊语、拉丁语。

18世纪末、19世纪初,德国语言学家奥伦多夫进行理论上的总结与阐述。

©All rights reserved HD 2012TCSL4(一)基本特征教学内容——系统讲授语法规则教学手段——母语、外语翻译(二)理论基础语言学基础:历史比较语言学认为一切语言都起源于一种共同的原始语言,语言规律是共同的,语言和思维是同一的,只是词汇的发音和书写形式有差别。

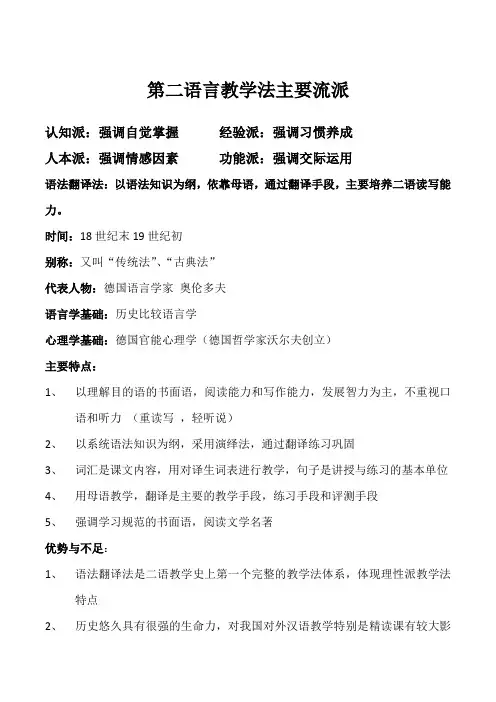

第二语言教学法主要流派认知派:强调自觉掌握经验派:强调习惯养成人本派:强调情感因素功能派:强调交际运用语法翻译法:以语法知识为纲,依靠母语,通过翻译手段,主要培养二语读写能力。

时间:18世纪末19世纪初别称:又叫“传统法”、“古典法”代表人物:德国语言学家奥伦多夫语言学基础:历史比较语言学心理学基础:德国官能心理学(德国哲学家沃尔夫创立)主要特点:1、以理解目的语的书面语,阅读能力和写作能力,发展智力为主,不重视口语和听力(重读写,轻听说)2、以系统语法知识为纲,采用演绎法,通过翻译练习巩固3、词汇是课文内容,用对译生词表进行教学,句子是讲授与练习的基本单位4、用母语教学,翻译是主要的教学手段,练习手段和评测手段5、强调学习规范的书面语,阅读文学名著优势与不足:1、语法翻译法是二语教学史上第一个完整的教学法体系,体现理性派教学法特点2、历史悠久具有很强的生命力,对我国对外汉语教学特别是精读课有较大影响3、忽视口语教学与语音教学,缺乏听说能力训练4、过分依赖母语和翻译手段5、过分重视语法知识的教学,死记硬背语法规则6、教学内容枯燥无味或者过深过难7、不利于语言交际能力的培养直接法:主张口语教学为基础,按照幼儿习得母语的过程,用目的语直接与客观事物相联系而不依赖母语,不用翻译时间:19世纪末20世纪初别称:改革法、自然法代表人物:早期代表人物菲埃托《语言教学必须彻底改革》、德国教育学家贝力子、创造“系列法“的法国语言学家古安,典型教材:英国艾克斯利的《基础英语》语言学基础:语言观认为语言是习惯,语言的运用靠感觉和记忆心理学基础:联想主义心理学主要特点:1、目的语与事物直接联系,教学中排除母语,排除翻译,采用直观手用目的语学习目的语,课堂教学采用扮演角色或演戏方式2、不是先学习语法规则,而是靠直接感知,以模仿、操练、记忆为主形成的自动的习惯,在一定阶段做一个总结3、以口语教学为基础,先听说后读写,认为口语第一性符合自然途径,重视语音教学,强调语音、语调、语速的规范4、以句子为教学基本单位,整句学,整句运用,而不是从单音或者孤立的词开始5、以当代通用的语言为基本教材,学习生动的、活的语言后来的贝力子教学法。

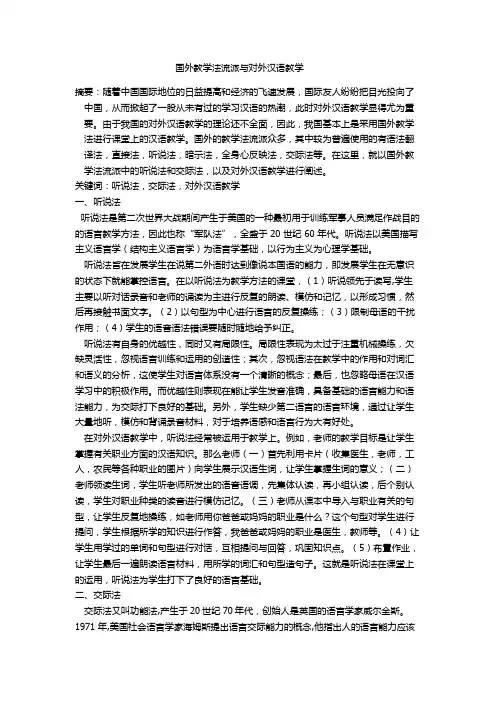

国外教学法流派与对外汉语教学摘要:随着中国国际地位的日益提高和经济的飞速发展,国际友人纷纷把目光投向了中国,从而掀起了一股从未有过的学习汉语的热潮,此时对外汉语教学显得尤为重要。

由于我国的对外汉语教学的理论还不全面,因此,我国基本上是采用国外教学法进行课堂上的汉语教学。

国外的教学法流派众多,其中较为普遍使用的有语法翻译法,直接法,听说法,暗示法,全身心反映法,交际法等。

在这里,就以国外教学法流派中的听说法和交际法,以及对外汉语教学进行阐述。

关键词:听说法,交际法,对外汉语教学一、听说法听说法是第二次世界大战期间产生于美国的一种最初用于训练军事人员满足作战目的的语言教学方法,因此也称“军队法”,全盛于 20 世纪 60 年代。

听说法以美国描写主义语言学(结构主义语言学)为语言学基础,以行为主义为心理学基础。

听说法旨在发展学生在说第二外语时达到像说本国语的能力,即发展学生在无意识的状态下就能掌控语言。

在以听说法为教学方法的课堂,(1)听说领先于读写,学生主要以听对话录音和老师的诵读为主进行反复的朗读、模仿和记忆,以形成习惯,然后再接触书面文字。

(2)以句型为中心进行语言的反复操练;(3)限制母语的干扰作用;(4)学生的语音语法错误要随时随地给予纠正。

听说法有自身的优越性,同时又有局限性。

局限性表现为太过于注重机械操练,欠缺灵活性,忽视语言训练和运用的创造性;其次,忽视语法在教学中的作用和对词汇和语义的分析,这使学生对语言体系没有一个清晰的概念;最后,也忽略母语在汉语学习中的积极作用。

而优越性则表现在能让学生发音准确,具备基础的语言能力和语法能力,为交际打下良好的基础。

另外,学生缺少第二语言的语言环境,通过让学生大量地听,模仿和背诵录音材料,对于培养语感和语言行为大有好处。

在对外汉语教学中,听说法经常被运用于教学上。

例如,老师的教学目标是让学生掌握有关职业方面的汉语知识。

那么老师(一)首先利用卡片(收集医生,老师,工人,农民等各种职业的图片)向学生展示汉语生词,让学生掌握生词的意义;(二)老师领读生词,学生听老师所发出的语音语调,先集体认读,再小组认读,后个别认读,学生对职业种类的读音进行模仿记忆。

对外汉语教学学科概说崔永华引言简略地说,对外汉语教学就是教外国人汉语。

学好一门外语,是一个复杂的“教”和“学”的过程。

对外汉语教学学科是研究教授外国人汉语规律的学科,它探讨怎样使学习者又快又好地掌握运用汉语的能力。

本文的任务是概略地说明我国对外汉语教学学科的框架和学科的现状,内容包括:对外汉语教学事业的意义,对外汉语教学学科的定位、研究对象、理论体系、教学体系、人才培养体系,以及学科的现状。

对外汉语教学事业的重要意义语言是人类最主要的交际工具。

使用本族语的各国内部是这样,作为国际交流媒介的“外国语”也是这样。

在当今这个变得越来越小的世界上,各种语言的使用范围,常常跟一个国家、民族的国际地位密切相关。

因此,世界上很多国家都非常重视向世界推广自己的语言,以增进与其他国家的了解和各方面的交流。

对外汉语教学事业的作用,也在于此。

我国的对外汉语教学事业已经度过了40多个春秋。

随着我国国际地位的提高和对外政治、经济、文化交往不断扩大,世界上学习汉语的外国人也越来越多。

目前国内进行对外汉语教学的高等院校已经达到300多所,1996年在校就读的外国学生达37000多人,专职教师在2000人以上。

此项事业得到前所未有的发展。

国外学汉语、使用汉语的人数也在激增。

总数难以统计,下面是几个抽样数据:法国国立东方语言文化学院在校生2000多人;澳大利亚把汉语列为第一外语;美国把汉语列入大学升学考核语种之一,90—95年学汉语的学生增加了36%;韩国近年每年仅在大陆学习汉语的各类学生就有近万人;日本有200所中学开设了中文课,从1997年开始,汉语作为大学入学外语考试语种之一。

汉语日受国际社会的重视,依赖于我国经济的发展和国际地位的提高;反过来,汉语的推广又成为世界了解中国,增进我国与国际社会联系的重要纽带。

例如北京语言文化大学(原北京语言学院)建校34年来,已经培养出4万多名懂汉语的国际友人。

他们之中已经有很多人活跃在国际交往中的政治、外交、经济、文化等各个领域。

对外汉语教育的学科任务是研究汉语作为第二语言的教育原理、教育过程和教育方法,并用来指导教育实践,从而更好地实现学习者德智体美全面发展的教育目的。

对外汉语作为一门分支学科,还有一项任务。

即以自身的学科理论建设,为第二语言教育学科甚至整个语言教育学科的理论发展做出贡献。

对外汉语教育学科研究的核心内容是对外汉语教学。

通过研究汉语作为第二语言教与学的全过程和整个教学系统中各种内部和外部因素及其相互作用,揭示汉语作为第二语言学习和教学的本质特征以及学习规律和教学规律,从而制定出对外汉语教学的基本原则和实施办法,并用来指导教学实践,以提高学习效率。

对外汉语教学的性质:(对外国人进行的)汉语作为第二语言的教学,是第二语言教学的分支学科。

对外汉语教学的特点(P21)①、以培养汉语交际能力为目标②、以技能训练为中心,将语言知识转化为技能③、以基础阶段为重点④、以语言对比为基础,找出难点、重点,进行分析和纠错。

⑤、与文化因素紧密结合⑥、集中、强化的教学,课程集中、课时密集、内容多、速度快,班级规模小。

语言能力和交际能力(P77)乔姆斯基在60年代提出“语言能力”的概念,并区分“语言能力”和“语言表现”。

语言能力:是指人们所具有的语言知识,是一种内化了的包括语音、词汇、语法等的语言规则体系。

“语言能力”主要是与语言形式结构有关,实际上是一种高度抽象的语法能力,是一种脱离外部语言环境的、人的内部心理机制。

主要表现在:能正确组合声音和语素;能区分是否合乎语法的句子;能区分结构相同或相似但意义不同的句子;能区分结构不同但意义相同或相近的句子;能区分同一结构的歧义;能区分句子中的语法关系;而最根本之处则是能运用这一有限的规则体系创造出无限的句子。

社会语言学家海姆斯首次提出“交际能力”的概念。

即运用语言进行社会交往的能力,包括传递信息、交流思想、表达感情。

他还进一步提出交际能力的四个特征:语法性(语法是否正确)、可接受性(交际中能否被接受)、得体性(是否在语境中恰当,合乎社会文化)、现实性(是否在现实中常用)。

对外汉语教学既是一种第二语言教学,又是一种外语教学,它是对外国人进行的汉语作为第二语言的教学。

出现在20世纪80年代,是应用语言学的一个分支学科。

第一语言:通常指学习者的母语或本族语而言的。

有时,学习者的第一语言并不是他的母语或本族语。

第二语言:指人们在获得第一语言之后再学习和使用的其他语言。

在习得第一语言以后学习和使用的本民族语言、本国其他民族的语言和外国语言都可以叫做第二语言。

母语:从亲属角度来说,一般指本国本民族的语言。

外语:从国别角度来说,一般指外国语或者外族语。

目的语:指人们正在学习并希望掌握的语言。

不论是外语或者非本族语,甚至是非第一语言的母语,只要成为一个人学习并争取掌握的目标,都可以称为目的语。

习得——儿童并没有非常明确的语言学习的意识,这种在自然的语言环境中,通过语言交际活动潜意识地获得语言,称为“习得”。

学习——在课堂教学的环境下,有专门教师的指导,严格按照教学大纲和课本,通过讲解、练习、记忆等活动有计划、有系统、有意识地掌握语言规则,逐步获得运用目的语进行交际的能力过程,称为“学习”。

第二语言教学:指人们获得第一语言以后在学校环境里对第二语言进行的正规的教学活动。

双语教学:同时进行有相同或相近的教学目标的两种语言的教学,一般指同时进行的母语教学和一种第二语言教学。

第二语言学习与第一语言习得的比较:相同之处:相同主、客观条件。

都为了培养语言交际能力。

都必须掌握语音词汇语法等要素和受文化制约的语用规则。

(学习内容)。

都经过感知、理解、模仿、记忆、巩固和应用阶段(学习过程)。

不同之处:主体、动力、环境、过程、文化因素习得的不同。

迁移:在学习过程中已获得的知识、技能和方法甚至态度等对学习新知识、新技能的影响。

第二语言的特点(1)以培养目的语交际能力为目的(2)以技能训练为中心,将语言知识转化为技能(3)以基础阶段为重点(4)以语言对比为基础(5)与文化因素紧密结合(6)集中、强化的教学语言对比分析:将两种语言的系统进行共时比较,以揭示其相同点和不同点的一种语言分析方法。

由结构主义看对外汉语教学作者:范媛媛来源:《现代语文(语言研究)》2006年第11期语言教学作为应用语言学的一个分支,不可避免会受到语言学理论的影响。

不同的语言理论从不同的方面指导语言教学。

结构主义语言学兴起于20世纪30年代,其基本理论源于索绪尔的《普通语言学教程》(Course in General Linguistics),在音位学、语法学领域取得了巨大的成就。

语言教学也受到其极大的影响。

一索绪尔是现代语言学的开创者。

他区分了“语言” (langue)和“言语” (parole),将处于混沌状态的语言现象称之为言语话动。

他借用了一个普通词langage来代表这个概念,认为言语活动涉及物理、生理、心理各方面的因素,也涉及个人领域和社会领域,不能成为学术研究的对象。

只有将它区分为语言和言语才能进行研究。

语言(langue)是属于每一个人却又是不以个人意志为转移的独立存在的东西。

它包括音素、音位、词汇、句法、语法,是社会约定俗成的体系。

言语(parole)则是个人的现象或活动。

个人通过言语活动表达自己的思想,并使用语言工具来实现交际目的。

索绪尔区分“语言”和“言语”,对语言学作出了重大贡献。

同时也给语言教学提供了新的视野。

语言教学的目的和语言研究不同,语言学研究是对语言进行观察和描写,语言教学则是追求让语言学习者学会语言的规约,更好运用语言。

语言教学中,索绪尔所说的“语言”更近乎语言知识。

语言教学则是让语言学习者掌握一定的语言知识最终达到合理运用语言即获得“言语”能力。

正如语言学家海姆斯提出的“交际能力”(Communicative Competence)。

海姆斯认为:一个学语言的人,他的语言能力不仅仅是他能否造出合乎语法的句子,而且还包括他是否能恰当地使用语言的能力。

索绪尔对“语言”和“言语”的区分给海姆斯提出交际能力这个概念提供了前提。

对外汉语教学作为新兴的语言教学,在索绪尔“语言”和“言语”概念区分的关照下应将重点放在培养学习者的言语运用、交际能力上。

名解:1、听说法听说法产生于 20 世纪四五十年代的美国 ; 它以结构主义语言学和行为主义心理学为理论基础 ,是对现代第二语言教学发展具有重大影响的教学法之一。

听说法的主要特点 : ①听说领先。

它继承和吸收了直接法注重口语的特点 , 在听说读写四项技能中以听说为重点 , 课文也多以对话形式展开 ;②反复实践 , 养成习惯。

强调语言是一种习惯而不是知识 , 较少知识性的讲解 , 提倡引导学生通过归纳性类推掌握语言规律 , 主张模仿、重复、记忆 ; ③以句型为中心进行操练。

句型是教学的基础和中心 , 进行语言项目的替换练习 , 反复操练 , 以达到自动化的目的 ;④注重语言结构的对比 , 并在此基础上找出学习的难点 , 确定教学的重点。

⑤尽量防止学生出现错误 , 一旦出现要及时纠正 , 避免错误习惯的养成。

2、交际法(不太确定答案是否权威)又称“交际语言教学”,”功能法”、“意念-功能法”,产生于20世纪70年代初期欧洲经济共同体国家,中心在英国。

交际法是以语言功能项目(和意念)为纲,有针对性地培养学生的交际能力,实行交际化教学过程的一种教学法。

创始人为英国语言学家威尔金斯。

交际法的特点:①明确提出第二语言教学目标是培养创造性地运用语言进行交际的能力,不仅要求语言运用的正确性,还要求得体性。

②以功能和意念为纲③教学过程交际化④以言语交际的主要形式⑤单项技能训练与综合性技能训练相结合3、失误与偏误在外语学习中出现错误是不可避免的。

失误是指由于疏忽或水平不高而造成差错,是偶然现象,学生可以自行纠正。

偏误反映学习者语言能力的缺陷,有其系统性和规律性,这类错误一般学习者自己难以察觉,需要教师帮助纠正。

4、迁移迁移一般指学生的经验对于后来学习的影响。

学得的经验包括知识、技能、对现实的态度和行为方式。

其中起促进作用的影响是正迁移,起干扰作用的影响是负迁移。

学得的经验如果恰当地运用,其效果是正迁移,反之是负迁移(干扰)。

对“对外汉语教学”学科的认识和思考作者:徐亮罗艺雪来源:《汉字文化(教育科研卷)》2017年第04期【提要】六十多年来,我国的对外汉语教学从无到有,到今天取得令世人瞩目的辉煌成绩。

本文从对外汉语教学的性质和名称、学科任务、与其他学科关系以及学科发展前景等几个方面入手,扼要阐发了对“对外汉语”作为一门学科的几点认识和思考。

【关键词】性质名称学科任务前景新中国的对外汉语教学,创建于1950年。

在我国政府的大力支持下,对外汉语教学经历了初创阶段、巩固和发展阶段、恢复阶段以及蓬勃发展阶段,到目前已经形成了一个以学校教育为主的多渠道、多层次和多类型的全方位教学体系。

作为国家和民族的事业,对外汉语教学的重要性日益为社会所认识。

下面就从学科的性质和名称、学科任务、与其他学科关系以及学科发展前景等几个方面谈谈对“对外汉语教学”的认识和思考。

一、学科的性质和名称学界针对该学科的性质和定位的认识,几十年一共进行过三次大规模的讨论:第一次是从学科否定论到学科的不可替代性。

第二次是从“对外汉语文化教学学科论”到学科的基本属性——语言的确认。

第三次是对学科定位认识的深化:语言学科还是语言教育学科。

可以看出,对于对外汉语教学的学科性质问题,有一个認识不断深化的过程;与此相契,学科的名称也一直处于争议之中。

早在50年代,周祖谟先生就在《教非汉族学生学习汉语的一些问题》一文中区分了对外族人的汉语教学和本族人的语文教学以及语言教学。

我国学者明确地提出把对外汉语教学作为一个学科来建设始于1978年;而“对外汉语教学”这个名称则是1983年成立对外汉语教学研究会时确定的——专指针对外国人的汉语教学。

吕必松先生通过比较的方式,较为全面地考察了对外汉语的性质、特点以及研究重点,并在此研究基础上,指出了对外汉语教学学科的不可替代性和鲜明特点:“对外汉语教学既是一种第二语言教学,又是一种外语教学……对外汉语教学的上述性质和特点决定了我们既要研究第二语言和外语教学的一般规律,又要研究汉语作为第二语言和外语教学的特殊规律”(吕必松,1990)。

汉语国际教育硕士汉语国际教育基础(对外汉语教育学引论)模拟试卷4(题后含答案及解析)题型有:1. 中外文化及跨文化交际基础知识中外文化及跨文化交际基础知识填空题1.( )提出了语言“谱系树”理论。

正确答案:施莱赫尔2.( )是以语言功能和意念项目为纲、培养在特定的社会语境中运用语言进行交际能力的一种教学法。

正确答案:交际法3.教学环节包括组织教学、复习检查、学习新内容、( )、布置课外作业。

正确答案:巩固新内容4.对模糊不清或有歧义的问题的接受与容忍的程度叫( )。

正确答案:歧义容忍度5.第二语言教师语言应用过程中具有一些语言学特征,包括调适语、评价语、( )等。

正确答案:互动语6.影响第二语言学习的情感因素主要有态度、性格和( )。

正确答案:动机7.以交际法为编写理念的英语教材是( )。

正确答案:《跟我学》解析:《跟我学》是交际法的最著名的教材。

8.日美学生往往发不好送气音,因为他们的母语中没有送气和不送气的对立,这种现象的存在是( )的原因。

正确答案:母语负迁移解析:母语负迁移是指母语的知识、技能、方法等对学习目的语产生阻碍作用。

9.听说法的语言学理论基础包括( )、( )。

正确答案:美国结构主义语言学;行为主义心理学10.言语技能包括( )、( )、( )和( )。

正确答案:听;说;读;写11.在目的语国家学习时,文化接受过程一般分为四个阶段:蜜月阶段、( )、调整阶段、适应阶段。

正确答案:挫折阶段12.美国实用主义教育家杜威提倡的“在做中学”等以经验为中心的课程理论是( )。

正确答案:活动课程论13.就语言学习而言,审慎型和冲动型是两种不同的( )。

正确答案:认知方式解析:审慎型和冲动型属于认知方式。

判断题14.在第二语言教学中要注重训练学生掌握教学策略和交际策略。

( ) A.正确B.错误正确答案:B解析:要掌握学习策略和交际策略。

15.内部动机的影响大于外部动机。

( )A.正确B.错误正确答案:B解析:内部动机能取得长远的成功,外部动机能取得短暂的成功,二者都很16.教师个人的教学艺术和教学风格是通过教学技巧体现出来的。

12、普拉克特提出的六级“难度等级模式” ,从零级到五级,级数愈高 难度也愈大。

、语法翻译法 对外汉语教学填空题 1、又称传统法,是使用学生的母语来教授第二语言 /外语,并以系统地教授语法知识为教学 基础的一种第二语言/外语教学法。

2、语法一一翻译法 是最古老的教学法,最初用来学习 古希腊文 和拉丁文这类死的语言。

盛 行于18世纪末。

3、代表任务:德国语言学家奥伦多夫。

4、语言学理论基础: 机械语言或历史比较语言学。

心理学理论基础: 联想心理学。

5、语法是教授L2、外语的基础。

课堂教学使用学生的母语。

注重书面语的教学,轻视口语, 重读写。

先讲词法,后讲语法;用演绎法教授语法规则,即先解释语法规则,后举例句,并 译成学生的母语。

二、对比分析 1、以我国的语法研究为例, 马建中的《马氏文通》是主要运用了汉外语言对比的方法进行 汉语研究,并建立起汉语语法理论体系。

2、 美国把对比分析运用到第二语言教学中来。

3、 最有效地教材应该是以 对学习者的母语和目的语进行科学描述和仔细对比 为基础的。

4、提出第二语言习得的对比分析假说并建立起对比分析的理论系统的是 拉多。

5、拉多认为,凡跟学习者的母语相似的项目,对他们就比较 的项目,学起来就很 (困难)。

(简单),而和他们的母语不同 6、对比分析又用于对学习者的 母语和目的语的体系进行比较,以预测两种语言之间的差异 所造成的学习中的难点,从而在教学中采取 预防性措施,建立有效地第二语言教学法。

7、语言学理论基础是 (结构主义语言学) 心理学理论基础是 (行为主义心理学和迁移理论 ) &结构主义语言学强调对语言进行 客观、静态的描写,对语言的研究只集中于 语言形式方 面。

9、行为主义心理学把语言看成是 一种习惯,在形成新习惯的过程中,原有的习惯会产生迁 移作用。

10、 负迁移对学习产生干扰,干扰又分两种: 11、 对比分析的四个步骤: 描写、选择、 阻碍性的干扰和介入性干扰。

历届对外汉语教师资格考试试题及答案(3)语言学(20分)一、解释术语(每小题2分,共6分)(一)形态——在有些语言中,词与词组合时形式要发生变化。

同一个词与不同的词组合就有不同的变化。

这些不同的变化形成一个聚合,叫做形态,也叫词形变化。

(二)音位变体——处在互补关系中的相似音素彼此并不对立,即不起区别词的语言形式的作用(即不肥区别意义),可以把它们归并为一个音位。

这种处于互补关系中的各个音素被看成同一个音位的不同变异形式,也就是音位变体。

(三)社会方言——社会方言是社会内部不同年龄、性别、职业、阶级、阶层的人们在语言使用上表现出来的一些变异,是言语社团的一种标志。

二、填空(每空0。

5分,共4分)1. 字母是文字的书写符号,音标是音素的标写符号。

2. 音位和音位组合起来构成的最小的语音结构单位是音节。

3. 句子是语言中最大的语法单位。

4. 组合关系和聚合关系是语言系统中的两种根本关系。

5. 抽象思维的能力和灵活发音的能力相结合,表现为人类的语言能力。

这种能力是先天具备的,运用这种能力学会一种语言,则是后天的事情。

三、简答题(每题5分,共10分)1. 举例说明词的组合的五种基本结构类型。

词的组合的五种基本结构类型是:主谓结构:反映陈述对象和陈述内容的关系。

如“赵先生来了”、“苹果红了”。

述宾结构:反映动作和受动支配等的事物的关系。

如“杀敌人”、“摘桃子”。

述补结构:反映动作及其程度、结果、趋向等的结构关系。

如“写完了”、“拿出去”。

偏正结构:反映修饰和被修饰的关系。

如“中国产品”、“大力提倡”、“黄绸子”。

联合结构:其构成成分在语法上是平等、并立的关系。

如“北京、上海、天津和重庆是我国的四个直辖市”。

2. 简要说明语言符号的任意性和强制性。

语言符号的最大特点是它的音与义的结合是任意的,由社会约定俗成的。

外国人学汉语碰到一个新词,无法从读音推知意义,也无法从意义推知读音。

这说明音与义之间没有必然的联系。

对外汉语教学引论流派总结——代表人物语言学一历史比较语言学奠基人——拉斯克(丹麦)格里姆(德)葆朴(德)1谱系树——施莱赫尔(德)2新语法学派3普通语言学——洪堡特(德)二结构主义语言学奠基人——索绪尔(美)1布拉格功能语言学派2哥本哈根语符学派3美国描写语言学派创始人——鲍阿斯(美)萨丕尔(美)代表人物——布龙菲尔德4伦敦功能结构语言学5莫斯科控制结构语言学派三转换生成语法——乔姆斯基(美)四功能主义语言学系统语法——韩礼德(英)马丁内(法)心理学1构造主义奠基人——冯特(英)代表人物——铁欣纳(英)2机能主义创始人——詹姆士(美)代表人物——杜威3格式塔心理学(德)创始人——威特海默考夫卡柯勒4行为主义创始人——华生(美)代表人——斯金纳5精神分析学派创始人-弗洛伊德(奥地利)6认知心理学创始人——奈赛尔(美)7人本主义心理学创始人——马斯洛代表人物——罗杰斯学习理论1行为主义学习理论桑代克斯金纳2认知学习理论布鲁纳第一语言习得理论1刺激—反应论代表人物——斯金纳中介说:奥斯古德(美)2先天论代表人物——乔姆斯基3认识论代表人物——皮亚杰(瑞士)4语言功能论代表人物——韩礼德(英)第二语言习得理论1对比分析假说2中介语假说提出人——塞林克(美)3内在大纲和习得顺序假说提出人——科德4输入假说提出人——克拉申5普遍语法假说提出人——乔姆斯基6文化适应假说提出——舒曼第二语言习得过程研究1对比分析2偏误分析3运用分析4话语分析第二语言教学法流派一认知派与经验派教学法1语法翻译法代表人物——奥伦多夫(德)雅科托2直接法代表人物——菲埃托(德)贝力子(德)系列法——古安(法)3情景法代表人物——霍恩比(英)英国应用语言学之父——帕默4阅读法代表人物——韦斯特(英)5自觉对比法(前苏联)6听说法(美)代表人物——布龙菲尔德弗里斯拉多7试听法(法)代表人物——古布里纳古根汉8自觉实践法(前苏联)代表人物——别利亚耶夫9认知法代表人物——卡鲁尔(美)二人本派与功能派教学法1团体语言学习法代表人物——柯伦(美)2默教法代表人物——加特诺(美)3全身答应法代表人物——阿舍尔(美)4暗示法罗扎诺夫(保加利亚)5自然法代表人物——特雷尔(美)克拉申6交际法代表人物——威尔金斯(英)亚历山大威多森范埃克(荷兰)。

赵元任对外汉语词汇和语法教学思想研究对外汉语教学是赵元任在美国的主要事业之一。

他为此贡献了整个后半生的精力,取得了令人瞩目的成就。

其中,词汇和语法教学在他的对外汉语教学实践中占有举足轻重的地位。

本文以赵元任对外汉语词汇和语法教学思想为研究对象,通过细致分析其编写的汉语教材及相关学术作品,分析了其具体的教学方法,剖析了其教学实践背后的原则思想,并指出他的词汇和语法教学思想对现代的对外汉语教学仍具有极大的现实价值。

标签:赵元任对外汉语词汇教学语法教学教学思想赵元任(1892-1982),号宣重,又号重远(后均弃置不用),祖籍江苏常州,举世公认的语言学大师,被誉为“汉语语言学之父”。

他不仅在语言学和汉语研究方面贡献卓著,还是世界对外汉语教学的伟大开拓者和奠基人。

在长达44年的对外汉语教学实践中,他在语音、词汇、语法、阅读和古代汉语教学诸多方面都有深刻的见解和完善的教学方法。

他以汉语语言本体研究的成果和自身的语言学习经验为基础,运用并改良当时盛行的教学法,从教学实践出发,编写大量教材,为语言教学另辟了一条成功的蹊径,得到中外语言教学界的认可与尊敬,为现在的对外汉语教学界留下了丰富而宝贵的遗产。

在近半个世纪的汉语教学中,赵元任培养了一大批汉语人才,他的教学模式至今仍在北美的汉语教学中具有深远的影响。

“正如Timothy Light所说:‘我们绝不能忘记:赵元任是我们今天一直使用着的教学模式的创始人’(Let us not forget that Y.R.Chao was the pioneer in what is now the accepted mode of teaching Chinese.)”[1]。

词汇和语法教学在语言教学中贯穿始终,是语言教学实践中最重要的部分。

因此,赵元任在他的教学实践中对词汇和语法给予了极大的关注,提出了许多精辟的理论原则和有效的教学方法。

这些成就对我们当今的对外汉语词汇和语法教学有着极大的借鉴意义。

美国结构主义语言学和我国的对外汉语教学

摘要结构主义是20 世纪语言学的主要理论, 结构主义语言学是在索绪尔的《普通语言学教程》基础上形成和发展起来的语言学流派。

广义上

讲, 结构主义语言学是把语言看作本身具有语音、词汇和语法特点的独

立系统的任何语言研究。

它由三个主要的学派组成, 布拉格学派、哥本

哈根学派和美国结构语言学派。

其中,美国结构主义语言学流派发展得

最完备,对人类的语言研究做出了巨大贡献,而且还推动了其他学科的

研究,尤其是对第二语言教学。

本文通过对美国结构主义语言学的独特

阐述与分析,这一流派创建了新的教学理论。

由此产生的教学法——听说

法,对我们的对外汉语教学产生重大且深远的影响。

关键词:美国结构主义语言学教学理论外语教学听说法

结构语言学( structural linguistics) 或结构主义语言学是指20 世纪30 至50 年代在欧美形成和发展的语言学流派,是以瑞士语言学家索绪尔( 1857- 1913 年) 的《普通语言学教程》中所阐述的语言学理论为代表以及受这种理论影响而进行的语言理论研究。

其基本原则是:“真正实际存在的不是某种个别的语言事实,而是作为系统的语言;语言的每一成分只是由于它跟系统中其他成分的关系而存在;系统不是成分的机械总和,而是规定成分的。

系统的框架或结构是由声音和意义之间的关系、语言单位之间的关系构成的。

”结构语言学有三个主要学派:布拉格学派、哥本哈根学派和美国结构语言学派。

然而,为了挽救濒危语言美洲印第安语,而欧洲传统历时语言学没法满足这种只有音而没有书面文字的特殊语言,美国结构主义语言学( American Structuralist Linguistics),美国结构主义或美国结构语言学或称美国描写语言学(descriptive linguistics),于上世纪初应运而生。

这个学派的先驱者是博厄斯(也译鲍阿斯)及其学生萨丕尔,主要代表是布龙菲尔德,之后是海里斯和霍凯特。

在一般意义上,美国结构主义语言学是指以布龙菲尔德(L. Bloomfield) 和后布龙菲尔德学派的学者(post2Bloomfieldians) 为代表的美国描写语言学派的一整套语言理论。

自产生以来,它以其特有的理论基础,研究、分析及描述语言的基本方法和步骤为结构主义语言学的发展奠定了基础。

它的产生及发展不仅对该国的土著语、语言

教学、文化地域学等方面的研究起到了积极的促进作用,而且还对世界其他各国语言学研究、语法研究,特别是对我国的对外汉语教学产生了巨大且深远的影响。

1 美国结构主义语言学的语言教学理论和教学法

1.1 语言教学理念

从结构主义角度看,语言是在从音位到句子不相同的层次上的结构成分构成的系统。

这些成分与词汇的结合表达了一定的意义。

每一种语言中的这种结构成分都有限定的数目,学习者要学的无非是这些成分。

学习者要学会语言的发音和组字成词的规则, 还要学会构词法、语法,以便组词成句。

一旦掌握了这些规则和一定数量的词汇,相当是懂得这种语言了。

美国的结构主义语言学家们认为,语言是说的话,而不是文字。

语言是习惯,而这种习惯的形成需要多次的刺激和反应。

语言教学中应该教语言本身,而不是教语言知识。

语言是本族人所说的话,而不是任何人所规定的他们应该说的什么话。

各种语言互不相同,言语活动是刺激与反应的产物。

这样语言学习就是要获得操作这套符号系统的技能,即训练对刺激做出正确反应的一种语言习惯。

形成这种语言习惯的主要方式是结构形式的操练,或称句型操练,也叫刺激反应操练。

这便是结构主义语言教学的主要方法。

这种方法认为,语言形式结构可以一项一项地学,技能可以一项一项地练,语言学习不过是习惯的形成而已。

因而以布龙菲尔德为代表的行为主义学派把语言习得当作是不断“刺激- 反应- 强化”的过程,外语学习就是进行“大量的操练,不断重复,用实物教学,注意运用情景”。

1.2 听说教学法

第二次世界大战期间,美国军队参战后不久,美国政府就马上意识到必须制订一个特殊的语言训练规划,以使该国的军方人员能流利说出诸如德语、意大利语和日本语,同时还能用汉语、俄语、法语、马来语及一些非洲的语言进行交流。

其结果是美国政府于1942年制订了军队语言专门训练规划(Army Specialized Training Program,简称ASTP) ,并于1943年初命令国内的55所大学参与该项规划的实施。

该项规划的目标是让学生掌握各种语言的会话能力,因而该训练的重点就放在口语上。

这种尝试正好吻合了结构主义语言学的一个基本宗旨,即语言的主要媒介是口语。

言语才是语言。

以这种理论为基础,经过大量的教学实践,终于在50年代产生了至今盛行的语言教学法——听说法(Audio Lingualism )。

以“听说教学法”为基础而形成的教学模式可归纳为:机械性操练——背诵——理解性操练——使用。

这种重复性的、机械性的句型操练对学习者掌握基本的语言表达方式有重要的影响。

其教学法的特点是:(1)严格遵守听、说、读、写的顺序,口语第一,听说领先;

(2)进行句型操练,养成语言习惯;(3)限制使用本族语。

(4)言语教学是教授语言本身,即培养语言能力,而不是教有关语言的知识。

(5)教学要借助直观手段、语言环境( 即情景和上下文等)来进行,要用所学外语直接讲授。

2美国结构主义语言学对我国对外语教学的影响

经过研究和实践,语言学家发现结构主义语法具有一定的局限性。

其中包括听说法的缺陷:忽视人脑的认识和思维能力,片面强调机械模仿和记忆,既脱离语言的意义和交际,又容易使学生厌倦,忽视语法在教学中的作用,忽视读写能力的培养。

但是结构主义语法所提出的一些理论对对外汉语教学却有着非常重要的价值。

首先,它明确口语的重要性。

重视口语和培养学生口语的能力也是现代汉语教学中很重要的环节。

在传统的对外汉语教学中,教和学的行为主要是对初学者进行翻译讲解语音和语法理论,忽略了口语的练习,是不能够适应现代社会发展要求的。

在现代汉语教学中,教师越来越意识到培养学生口语能力的必要性。

其次,结构主义语言学家提出的“刺激——反应”理论产生重大的影响。

虽然这个理论遭到乔姆斯基的反对,但是它有一定的科学性,在语言教学中可以帮助学习者自觉形成语言习惯的训练技巧。

在我国的对外语教学过程中,60年代发展成以精讲多练为核心的强调培养语言技能的方法。

后来受国内外外语教学理论的影响,开始采用听说教学法,并以这种方式培养了大量的汉语人才。

70年代开始句型教学。

1978年夏,中国首次举办暑期汉语进修班。

自此以后,为了快速培养能短期内基本听懂日常生活会话或与本专业相关的基本理论的对话,举办了大量的以“刺激—反应”为手段的汉语速成班。

从1982年起,这种短期进修班改为常年招生。

到今天为止,句型操练依然是语言基本功培养的重要的组成部分。

目前共有60多所大学对外国留学生开设长期或短期的汉语课程。

可以这样认为,以结构主义语言学理论为基础的听说法,使得对外汉语教学在改革开放初曾大有所为。

时至今日,其影响也随处可见。

九十年代流行的李阳疯狂英语,其宗旨与美国的结构主义语言学就有着千丝万缕的联系。

所鼓吹的“三最”口腔肌肉训练法和“英语的学习单位是句子”理论,正体现了结构主义语言学口语至上的原则以及习得语言就是要培养习惯成自然的思想。

3 结语

美国结构主义语言学以自己的方式诠释了语言理论,突破了过去传统语法-——翻译教学模式,为语言教学打开新的篇章。

尽管其教学法有它的局限性和弱点,但它对其后的语言教学产生深远的影响。

直至今天,它仍然对我们的对外汉语教学理论方面和对外语教学法实践方面的发展产生影响。