坐标系中中点公式

- 格式:docx

- 大小:3.10 KB

- 文档页数:2

求中点坐标的公式中点坐标的公式是一种衡量两点间位置的准确方式,经常被用来计算坐标系两点的中点坐标。

两点间的中点坐标可以使用以下公式计算:1. 两点平均求中:中点坐标=(x1+x2)/ 2,(y1+y2)/ 2。

2. 三角形得中:中点坐标=(x1+x2+x3)/ 3,(y1+y2+y3)/ 3。

3. 四边形连线中:中点坐标=(x1+x2+x3+x4)/ 4,(y1+y2+y3+y4)/ 4。

4. 投影中点求中:中点坐标=(x1+x2+x3+x4)/ 2,(y1+y2+y3+y4)/ 2(以两个平面垂直平面的角点为例)。

5. 旋转中点求中:中点坐标= (x1 + x2) / 2 + (y2 - y1)/2*sin(α),(y1 + y2) / 2 - (x2 - x1)/2*sin(α)(以全部点构成的多边形为例,α表示多边形在坐标系中的旋转角度)6. 球面中点求中:中点坐标= sin( β1 + β2)sin λ1 + cos( β1 + β2) cos λ1,cos( β1 + β2)sin λ1 –sin( β1 + β2) cos λ1(以两个坐标系统中点为例,β1和β2分别表示两个点对应纬度值,λ1和λ2分别表示两个点对应经度值)。

两点平均求中是最常见的计算两点中点坐标的方法,只要将两点的横坐标和纵坐标相加,然后再除以2就可以求出中点坐标。

三角形得中和四边形连线中可以类似于两点平均求中,只是将对应点的三点或四点的坐标位置除以三或四得出中点坐标。

投影中点求中和旋转中点求中比较复杂,它们可以分别用于以角点为例的投影计算和旋转多边形的中点计算,都要计算两个或三个点的坐标,并将角度和正弦值等参数结合其中。

球面中点求中比较特殊,它可以用于计算坐标系任何两点间的中点坐标,只要知道这两个点的纬度值和经度值,就可以计算出它们之间的中点坐标。

坐标中点计算公式是什么在数学和几何学中,坐标中点是指位于两个坐标点之间的中间点。

坐标中点的计算公式是一种简单的数学公式,它可以帮助我们精确地确定两个点之间的中心位置。

本文将详细介绍坐标中点的计算公式及其应用。

概述坐标中点是指在直角坐标系中,两个坐标点之间的恰好位于中心位置的点。

这个中心点可以通过计算公式来求得。

坐标中点在数学和几何学中有广泛的应用,特别是在图形设计、线性代数、物理学和计算机图形学等领域。

坐标中点的计算公式假设有两个坐标点A和B,其中A的坐标为(x1,y1),B的坐标为(x2,y2)。

坐标中点的计算公式可以使用如下的简单公式:x = (x1 + x2) / 2y = (y1 + y2) / 2根据这个公式,可以得到坐标点A和B之间的中点坐标(x,y)。

示例下面通过一个示例来演示坐标中点的计算过程。

假设有两个坐标点A(-5, 3)和B(7, -2)。

我们可以使用坐标中点的计算公式来确定这两个点之间的中点。

首先,将A和B的坐标代入计算公式中:x = (-5 + 7) / 2 = 1y = (3 + (-2)) / 2 = 0.5因此,点A和点B之间的中点坐标为(1, 0.5)。

应用坐标中点的计算公式在很多领域都有应用。

下面介绍其中几个常见的应用场景:图形设计在图形设计中,坐标中点的计算公式常用于确定图形的中心位置。

例如,在绘制一个正方形或矩形时,可以使用坐标中点的计算公式来确定其中心点的位置,从而使图形更加对称美观。

线性代数在线性代数中,坐标中点的计算公式可以帮助我们求解线段的中点。

线段的中点是线段上两个端点的均值,可以通过坐标中点的公式来实现精确计算。

物理学在物理学中,坐标中点的计算公式可以帮助我们计算质点在一维或二维空间中的位置。

通过将质点的坐标代入计算公式,可以准确地得到质点在空间中的中心位置。

计算机图形学在计算机图形学中,坐标中点的计算公式是非常重要的。

它可以帮助我们计算两个像素点之间的中点,从而实现图像的平滑过渡和渲染效果。

八年级数学下册综合算式专项练习题坐标系中点的计算在二维平面的坐标系中,每个点都可以由其横坐标和纵坐标确定。

而中点则是指位于两个给定点之间的点,其横坐标和纵坐标分别为两个给定点的横坐标和纵坐标之和的一半。

计算坐标系中两点之间的中点,通常使用以下公式:中点坐标 = [(x1 + x2) / 2, (y1 + y2) / 2]下面是一些关于计算坐标系中点的综合算式专项练习题。

1. 已知在坐标系中,点A(4, 8)和点B(-6, 2),求线段AB的中点坐标。

解答:根据公式,中点坐标为[(4 + (-6)) / 2, (8 + 2) / 2],化简得中点坐标为(-1, 5)。

2. 在坐标系中,点C(2, 3)和点D(-1, -4)为线段CD的两个端点,求线段CD的中点坐标。

解答:根据公式,中点坐标为[(2 + (-1)) / 2, (3 + (-4)) / 2],化简得中点坐标为(0.5, -0.5)。

3. 在坐标系中,已知点E(5, -2)和点F(1, 6),求线段EF的中点坐标。

解答:根据公式,中点坐标为[(5 + 1) / 2, (-2 + 6) / 2],化简得中点坐标为(3, 2)。

4. 在坐标系中,点G(-3, 0)和点H(3, 6)为线段GH的两个端点,求线段GH的中点坐标。

解答:根据公式,中点坐标为[(-3 + 3) / 2, (0 + 6) / 2],化简得中点坐标为(0, 3)。

5. 已知在坐标系中,点I(9, -6)和点J(9, 6),求线段IJ的中点坐标。

解答:根据公式,中点坐标为[(9 + 9) / 2, (-6 + 6) / 2],化简得中点坐标为(9, 0)。

通过以上的练习题,我们可以发现,计算坐标系中点的方法其实非常简单。

只需要将两个点的横坐标和纵坐标分别相加再除以2,就可以得到中点的坐标了。

这个方法在解决坐标系中的相关问题时非常有用,比如计算线段的中点、直线的中点等等。

在实际应用中,我们经常需要计算坐标系中点的坐标,因此掌握这一知识点对于数学学习是非常重要的。

计算直角坐标系中的线段长度和中点坐标在直角坐标系中,我们经常需要计算线段长度和中点坐标,这是一项基本的几何计算。

本文将介绍如何通过直角坐标系的坐标来计算线段的长度以及找到线段的中点坐标。

1. 线段长度的计算

在线段AB两点的直角坐标系坐标分别为A(x1, y1)和B(x2, y2),我们可以利用两点间距离公式来计算线段AB的长度。

根据勾股定理,线段AB的长度d = √[(x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2]。

例如,如果我们要计算线段AB,其中A(3, 4)和B(6, 8),我们可以使用上述公式计算出线段AB的长度:

d = √[(6 - 3)^2 + (8 - 4)^2]

= √[3^2 + 4^2]

= √[9 + 16]

= √25

= 5

因此,线段AB的长度为5。

2. 中点坐标的计算

中点是指线段的中心位置,可以通过线段两个端点的坐标来计算。

设线段AB的两个端点为A(x1, y1)和B(x2, y2),则中点的坐标为

M[(x1 + x2) / 2, (y1 + y2) / 2]。

举个例子,如果我们要找到线段AB的中点,其中A(3, 4)和B(6, 8),我们可以使用上述公式计算出中点的坐标:

M = [((3 + 6) / 2), ((4 + 8) / 2)]

= [(9 / 2), (12 / 2)]

= [(9 / 2), 6]

因此,线段AB的中点坐标为M(4.5, 6)。

综上所述,通过直角坐标系中的坐标,我们可以轻松计算出线段的

长度和中点坐标。

这些计算对于解决几何问题和分析几何形状非常有

帮助。

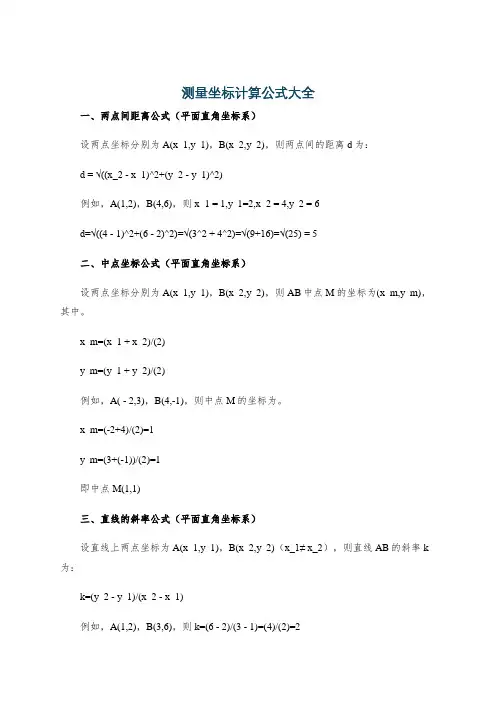

测量坐标计算公式大全一、两点间距离公式(平面直角坐标系)设两点坐标分别为A(x_1,y_1),B(x_2,y_2),则两点间的距离d为:d = √((x_2 - x_1)^2+(y_2 - y_1)^2)例如,A(1,2),B(4,6),则x_1 = 1,y_1=2,x_2 = 4,y_2 = 6d=√((4 - 1)^2+(6 - 2)^2)=√(3^2 + 4^2)=√(9+16)=√(25) = 5二、中点坐标公式(平面直角坐标系)设两点坐标分别为A(x_1,y_1),B(x_2,y_2),则AB中点M的坐标为(x_m,y_m),其中。

x_m=(x_1 + x_2)/(2)y_m=(y_1 + y_2)/(2)例如,A( - 2,3),B(4,-1),则中点M的坐标为。

x_m=(-2+4)/(2)=1y_m=(3+(-1))/(2)=1即中点M(1,1)三、直线的斜率公式(平面直角坐标系)设直线上两点坐标为A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)(x_1≠ x_2),则直线AB的斜率k 为:k=(y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)例如,A(1,2),B(3,6),则k=(6 - 2)/(3 - 1)=(4)/(2)=2四、直线的点斜式方程(平面直角坐标系)已知直线过点(x_0,y_0),斜率为k,则直线方程为y - y_0=k(x - x_0)例如,直线过点(1,3),斜率k = 2,则直线方程为y-3 = 2(x - 1),即y=2x+1五、平面直角坐标系中坐标旋转公式。

设点P(x,y)绕原点旋转θ角后得到点P'(x',y')x'=xcosθ - ysinθy'=xsinθ + ycosθ六、极坐标与直角坐标的转换公式。

1. 直角坐标(x,y)转换为极坐标(ρ,θ)ρ=√(x^2 + y^2)θ=arctan(y)/(x)(x≠0)2. 极坐标(ρ,θ)转换为直角坐标(x,y)x = ρcosθy=ρsinθ七、空间直角坐标系中两点间距离公式。

计算线段中点的公式设线段的两个端点分别为A(x1,y1)和B(x2,y2),则线段的中点坐标为M(x,y)。

根据中点的定义,我们可以得到中点的坐标的计算公式如下:x = (x1 + x2) / 2y = (y1 + y2) / 2其中,x和y分别为中点M的横纵坐标,x1、y1为线段的起点A的横纵坐标,x2、y2为线段的终点B的横纵坐标。

这个公式的意义在于,中点的横坐标等于起点和终点的横坐标之和的一半,中点的纵坐标等于起点和终点的纵坐标之和的一半。

实际中,如果我们知道线段的两个端点的坐标,就可以直接利用上述公式来计算中点的坐标。

例如,如果有一个线段的端点A的坐标为(2,3),端点B的坐标为(6,7),我们就可以直接带入上述公式计算中点的坐标:x = (2 + 6) / 2 = 4y = (3 + 7) / 2 = 5所以,这个线段的中点的坐标为(4,5)。

在二维坐标系中,我们可以很直观地看到中点的位置就是两个端点连线的中点,这也符合数学上的定义和计算公式。

另外,如果线段是垂直于x轴或y轴的,计算中点的过程会更加简单。

例如,如果线段是垂直于x轴的,即线段的两个端点的y坐标相等,则中点的横坐标就是两个端点的横坐标之和的一半,纵坐标就是端点的y坐标即可;同理,如果线段是垂直于y轴的,即线段的两个端点的x坐标相等,则中点的纵坐标就是两个端点的纵坐标之和的一半,横坐标就是端点的x坐标即可。

总之,计算线段中点的公式非常简单而直观,只需要知道线段的两个端点的坐标,就可以轻松计算得到中点的坐标。

这个公式在几何学、物理学等领域具有广泛的应用,帮助我们更方便地计算和应用线段的中点。

距离公式及中点公式距离公式和中点公式是数学中经常用到的公式,它们在解决空间几何问题和平面几何问题时非常有用。

本文将介绍距离公式和中点公式的概念、推导及应用。

一、距离公式距离公式用于计算平面上两点之间的距离。

假设平面上有点A(x1,y1)和点B(x2, y2),我们可以使用以下距离公式来计算它们之间的距离:d = √[(x2 - x1)² + (y2 - y1)²]其中d表示点A和点B之间的距离。

这个公式的推导可以从勾股定理开始。

以点A和点B为两条直角边,连接点A和点B的线段为斜边,根据勾股定理可得到上述距离公式。

这个公式可以应用于多种问题,比如计算两个坐标点之间的直线距离或者判断某个点到直线的距离等。

通过计算平面上两点之间的距离,我们可以更好地理解它们之间的几何关系。

二、中点公式中点公式用于计算平面上线段的中点坐标。

假设平面上有一条线段AB,其中点A的坐标为(x1, y1),点B的坐标为(x2, y2),我们可以使用以下中点公式来计算该线段的中点坐标:M = ((x1 + x2)/2, (y1 + y2)/2)其中M表示线段AB的中点坐标。

这个公式的推导非常简单,我们只需要计算线段的横坐标和纵坐标的平均值即可得到中点的坐标。

中点公式常用于平面几何和坐标系的计算中。

通过求解线段的中点坐标,我们可以更准确地确定线段的位置、长度和方向,并能够在计算中起到简化问题的作用。

三、应用示例接下来我们通过两个应用示例来演示距离公式和中点公式的具体应用。

应用示例一:平面直角坐标系中两点距离计算假设平面直角坐标系中有两点A(2, 3)和B(5, 7),我们可以使用距离公式来计算它们之间的距离。

根据距离公式,代入坐标值进行计算得:d = √[(5 - 2)² + (7 - 3)²] = √[3² + 4²] = √(9 + 16) = √25 = 5因此,点A和点B之间的距离为5个单位。

平面直角坐标系中的中点公式在平面直角坐标系中,我们可以用两个数值来确定一个点的位置,这两个数值分别称为该点的横坐标和纵坐标。

在这个坐标系中,我们可以进行各种几何运算,其中一个重要的运算就是求两个点的中点。

中点是指连接两个点的线段的中心点,也就是这条线段上距离两个端点相等的点。

根据平面直角坐标系的性质,我们可以通过计算两个点的横坐标和纵坐标的平均值来求解中点的坐标。

假设我们要求解的两个点分别为A(x1,y1)和B(x2,y2),我们可以按照以下步骤来求解中点的坐标:1.计算横坐标的平均值:将两个点的横坐标相加并除以2,即(x1+x2)/2,得到中点的横坐标。

2.计算纵坐标的平均值:将两个点的纵坐标相加并除以2,即(y1+y2)/2,得到中点的纵坐标。

3.将步骤1和步骤2中得到的结果组合起来,即得到中点的坐标。

举例来说,如果点A的坐标为A(3,5),点B的坐标为B(7,9),我们可以按照上述步骤来求解中点的坐标:1.计算横坐标的平均值:(3+7)/2=10/2=52.计算纵坐标的平均值:(5+9)/2=14/2=73.中点的坐标为(5,7)。

可以通过绘制平面直角坐标系来直观地理解中点的求解过程。

在坐标系上,点A和点B分别表示为两个点,我们可以通过画一条连接这两个点的线段并求解这条线段的中点来验证我们的计算结果。

中点的求解在几何学和计算机图形学中有着广泛的应用。

例如,在绘制连线时,可以通过求解两个端点的中点来确定连线的位置。

此外,在图像处理、摄影测量和计算机模拟等领域也会用到中点的求解。

对于有很多点的情况,我们可以通过多次使用中点公式来求解任意两点之间的中点。

总结起来,平面直角坐标系中的中点公式是通过计算两个点的横坐标和纵坐标的平均值来求解中点的坐标。

这个公式在数学和几何运算中有着广泛的应用,它可以帮助我们确定线段的中心点,从而进行各种几何运算和图形绘制。

坐标计算的基本公式坐标计算是一个常见的数学问题,用于确定物体在一个特定坐标系中的位置。

这个问题可以在平面坐标系上或者在三维坐标系上进行。

在这篇文章中,我们将讨论一些常见的坐标计算的基本公式。

1.点到点的距离:点到点的距离可以通过勾股定理计算得到。

在平面坐标系中,点A和点B的距离可以使用以下公式计算:AB = sqrt((x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2)在三维坐标系中,点A和点B的距离可以使用以下公式计算:AB = sqrt((x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2 + (z2 - z1)^2)2.点的中点:在平面坐标系中,两个点的中点可以使用以下公式计算:M=((x1+x2)/2,(y1+y2)/2)在三维坐标系中,两个点的中点可以使用以下公式计算:M=((x1+x2)/2,(y1+y2)/2,(z1+z2)/2)3.点的向量方向:点A到点B的向量方向可以使用以下公式计算:AB=(x2-x1,y2-y1)在三维坐标系中,点A到点B的向量方向可以使用以下公式计算:AB=(x2-x1,y2-y1,z2-z1)该向量方向可以用来表示从点A到点B的方向和距离。

4.点的旋转:点P绕点O逆时针旋转θ角度后的位置可以使用以下公式计算:P' = (cosθ * (P.x - O.x) - sinθ * (P.y - O.y) + O.x, sinθ * (P.x - O.x) + cosθ * (P.y - O.y) + O.y)在三维坐标系中,点P绕点O逆时针旋转θ角度后的位置可以使用以下公式计算:P' = (cosθ * (P.x - O.x) - sinθ * (P.y - O.y) + O.x, sinθ * (P.x - O.x) + cosθ * (P.y - O.y) + O.y, P.z)这个公式可以用来计算点在旋转后的位置。

这些公式是坐标计算中的基本公式,它们可以帮助我们计算物体在一个特定坐标系中的位置、方向和距离。

坐标两点中点公式在平面几何中,坐标两点中点公式是一种重要的公式,用来确定两个点之间的中点坐标。

这个公式也被称为中点定理,可以帮助我们计算界限内的任意两点之间的中心点。

在下面的文章中,我们将讨论坐标两点中点公式的定义、用途以及具体的运用等内容。

定义:坐标两点中点公式又称中点定理,是指确定矩形中任意两点之间的中点坐标的公式。

它定义为:设两点A(x1, y1)和B(x2, y2)在几何平面上,则A和B之间的中点坐标是(x1 + x2)÷2,(y1 + y2)÷2。

用途:1.出两点间的线段:可以利用坐标两点中点公式来确定两点之间的线段,只要找出两点之间的中点,便可以连线画出两点间的线段。

2.解两点之间的距离:如果知道两点间的中点坐标,就可以利用坐标两点中点公式求出他们之间的距离。

3.解三角形面积:利用两个点之间的距离和高度就可以求出三角形的面积,而中点公式正好可以求出两点之间的距离。

4.出圆形:可以利用中点定理来求出二维坐标系中任意两点之间的距离,这样就可以根据给定的半径画出圆形。

具体运用:1.果A(x1,y1)、B(x2, y2)是几何平面上任意两点,要求它们之间的中点坐标,可以用坐标两点中点公式计算。

设A(x1, y1)、B(x2, y2)是几何平面上的两点,则AB之间的中点坐标是(x1 + x2)÷2,(y1 + y2)÷2。

2.果A(x1,y1)、B(x2, y2)、C(x3, y3)是几何平面上的任意三点,要求求出ABC的面积,可以用坐标两点中点公式来求解。

设A(x1, y1)、B(x2, y2)、C(x3, y3)是几何平面上的三点,用AB的中点公式求出点M,即M(xm, ym),将AM、BM、CM连接起来以形成一个三角形ABC,其面积可以用海伦公式求解:ABC = sqrt[ p (p - AM) (p - BM) (p - CM) ]其中,p = (AM + BM + CM ) 2综上,我们可以发现,坐标两点中点公式在很多方面都起到了非常重要的作用,它不仅可以确定两点之间的中点坐标,还可以帮助我们计算任意两点间的距离,以及求出三角形的面积等。

两点间的距离公式和中点公式一、两点间的距离公式:设平面上有两点A(x1,y1)和B(x2,y2),其中(x1,y1)和(x2,y2)分别是点A和点B的坐标。

则两点之间的距离可以通过以下公式计算:d=√((x2-x1)²+(y2-y1)²)其中,d表示两点之间的距离。

这个公式可以通过勾股定理来推导得到。

我们可以把两点连线分解成一个直角三角形,然后利用勾股定理求得斜边的长度。

例如,如果A(1,2)和B(4,6)是平面上的两点,我们可以使用距离公式来计算它们之间的距离:d=√((4-1)²+(6-2)²)=√(3²+4²)=√(9+16)=√25=5所以,点A和点B之间的距离为5这个公式也适用于三维坐标系和更高维度的坐标系,只需将平面上的坐标(x1,y1)和(x2,y2)扩展为空间中的坐标(x1,y1,z1)和(x2,y2,z2),距离公式的计算方式保持不变。

二、中点公式:设平面上有两点A(x1,y1)和B(x2,y2),其中(x1,y1)和(x2,y2)分别是点A和点B的坐标。

则这两点连线的中点的坐标可以通过以下公式计算:M(xm, ym) = ((x1 + x2) / 2, (y1 + y2) / 2)其中,M表示两点连线的中点,xm和ym分别表示中点的x坐标和y坐标。

例如,如果A(1,2)和B(4,6)是平面上的两点,我们可以使用中点公式来计算它们连线的中点坐标:M=((1+4)/2,(2+6)/2)=(5/2,8/2)=(2.5,4)所以,连线AB的中点坐标是(2.5,4)。

同样地,中点公式也适用于三维坐标系和更高维度的坐标系,只需将平面上的坐标(x1,y1)和(x2,y2)扩展为空间中的坐标(x1,y1,z1)和(x2,y2,z2),中点公式的计算方式保持不变。

总结起来,两点间的距离公式和中点公式是平面二维坐标系中常用的数学公式。

通过这两个公式,我们可以准确地计算出两点之间的距离以及连线的中点坐标。

平面直角坐标系中两点中点公式1. 中点的概念在我们日常生活中,常常会遇到这样一个问题:两个点之间的“中间”到底在哪里呢?想象一下你和朋友在公园里玩捉迷藏,你们各自找了一个藏身之处,哎,你的朋友在(2, 3)这个点,而你在(6, 7)。

那么,中间的那个“中点”就是你们约定的见面地点,简直就像是两个朋友在空间中的牵手!中点公式其实很简单,就是把两个点的坐标分别相加,然后再除以二,轻松搞定!2. 中点公式的推导2.1 中点的数学表达在数学上,我们用 (M(x, y)) 来表示中点的坐标。

如果我们有两个点 (A(x_1, y_1)) 和(B(x_2, y_2)),那么中点 (M) 的坐标就可以通过这个公式得到:。

M = left( frac{x_1 + x_2{2, frac{y_1 + y_2{2 right) 。

听起来是不是很简单?就像是把两个苹果加起来,然后分给两个小朋友,大家都开心!2.2 中点的实际应用这个中点公式可不仅仅是在数学课上用得到哦。

想象一下,你在街上走,突然看到两家甜品店,分别在(1, 2)和(5, 6)的位置,你想找个最佳的地方来享受美味的甜点。

这时候用到中点公式,你算出来的位置是(3, 4),然后就在那儿定个位置,享受美味,真是太棒了!3. 中点的趣味实例3.1 现实生活中的应用咱们再来想想,如果你和朋友约好了去看电影,一个人在电影院的左边(4, 1),另一个在右边(8, 5)。

用中点公式算一下,你们的见面点就是(6, 3),是不是觉得这就像是两条河流汇聚成一条大河?人来人往中,大家相聚的地方就是这中点,温暖而亲切。

3.2 中点与团队合作再比如,假设你们一群人在组织一次户外活动,A同学负责筹备食物,在(3, 2)忙得不可开交;而B同学在(7, 8)负责准备游戏设备。

为了便于协调,你们算一下中点,是(5, 5),这样就能选一个最方便的地方集合,大家齐心协力,分工明确,简直就是“人心齐,泰山移”啊!4. 总结通过这个中点公式,不仅能解决数学题,还能在生活中找到许多乐趣和方便。

坐标系中的中点公式在我们学习数学的旅程中,坐标系可是个超级重要的“小伙伴”。

而在坐标系里,有一个非常实用的小工具,那就是中点公式。

还记得我当年读高中的时候,有一次数学考试,就碰到了一道和中点公式有关的难题。

那道题是这样的:在平面直角坐标系中,已知点A(2, 5)和点 B(6, 9),求线段 AB 的中点坐标。

当时我心里就想:“嘿,这可难不倒我!”我赶紧拿起笔,按照中点公式开始计算。

中点公式其实特别简单,就是横坐标相加除以 2,纵坐标相加除以 2 。

所以这道题中,中点的横坐标就是 (2 + 6)÷ 2 = 4,纵坐标就是 (5 + 9)÷ 2 = 7 ,所以中点坐标就是 (4, 7) 。

做完这道题,我心里那叫一个美,感觉自己像是掌握了数学世界的一把小钥匙。

咱们来说说中点公式到底是啥。

比如说,在平面直角坐标系中,有两个点 M(x₁, y₁) 和 N(x₂, y₂) ,那么它们连线的中点坐标 P 就是((x₁ + x₂) / 2, (y₁ + y₂) / 2) 。

这个公式看起来好像有点复杂,但其实用起来特别顺手。

假设我们有两个点 A(1, 2) 和 B(3, 4) ,按照中点公式,中点的横坐标就是 (1 + 3)÷ 2 = 2 ,纵坐标就是 (2 + 4)÷ 2 = 3 ,所以中点就是 (2, 3) 。

再比如说,有两个点 C(-1, -2) 和 D(5, 6) ,那中点的横坐标就是 (-1+ 5)÷ 2 = 2 ,纵坐标就是 (-2 + 6)÷ 2 = 2 ,中点就是 (2, 2) 。

中点公式在很多地方都能派上用场呢!比如在几何图形中,如果要找一个三角形的中线的中点,或者平行四边形对角线的交点,中点公式就能大显身手啦。

还有一次,我们在做一个数学小组作业,要研究一个四边形的性质。

其中就需要找到相邻两边的中点,然后连线观察特点。

这时候,中点公式就帮了大忙。

坐标系中中点公式

中点公式是初中数学中的一个重要公式,它可以用来求解坐标系中两点的中点坐标。

在坐标系中,每个点都有一个唯一的坐标,由横坐标和纵坐标组成。

两点的中点就是它们横坐标和纵坐标的平均值。

中点公式的表达式为:M(x,y)=(x1+x2÷2,y1+y2÷2),其中M 表示两点的中点,x和y分别表示中点的横坐标和纵坐标,x1和y1表示第一个点的横坐标和纵坐标,x2和y2表示第二个点的横坐标和纵坐标。

中点公式的应用非常广泛,它可以用来求解各种几何问题。

例如,在平面直角坐标系中,如果已知两个点的坐标,可以用中点公式求出它们的中点坐标。

如果已知一个点的坐标和它与另一个点的中点坐标,也可以用中点公式求出另一个点的坐标。

中点公式还可以用来求解线段的长度。

线段的长度就是它两个端点的距离,而两个点的距离可以用勾股定理求解。

因此,如果已知线段的两个端点的坐标,可以用中点公式求出它们的中点坐标,然后再用勾股定理求解线段的长度。

除了在几何问题中的应用,中点公式还可以用来求解物理问题。

例如,在匀速直线运动中,如果已知物体的起始位置和终止位置,可以用中点公式求出物体的中间位置。

这样就可以计算出物体在运动过程中的平均速度。

中点公式是一个非常实用的公式,它可以用来求解各种几何和物理问题。

在学习中点公式时,我们需要掌握它的表达式和应用方法,并且要多做练习,加深对它的理解和掌握。