短文两篇(谈读书、不求甚解)

- 格式:doc

- 大小:48.50 KB

- 文档页数:2

不求甚解邓拓(马南邨)选入人教版义教语文教材九年级上册第四册“短文两篇”之二。

第一篇为弗朗西斯·培根的《谈读书》一文。

一般人常常以为,对任何问题不求甚解都是不好的。

其实也不尽然。

我们虽然不必提倡不求甚解的态度,但是,盲目地反对不求甚解的态度同样没有充分的理由。

不求甚解这句话最早是陶渊明说的。

他在《五柳先生传》这篇短文中写道:“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。

”人们往往只抓住他说的前一句话,而丢了他说的后一句话,因此,就对陶渊明的读书态度很不满意,这是何苦来呢?他说的前后两句话紧紧相连,交互阐明,意思非常清楚。

这是古人读书的正确态度,我们应该虚心学习,完全不应该对他滥加粗暴的不讲道理的非议。

应该承认,好读书这个习惯的养成是很重要的。

如果根本不读书或者不喜欢读书,那末,无论说什么求甚解或不求甚解就都毫无意义了。

因为不读书就不了解什么知识,不喜欢读也就不能用心去了解书中的道理。

一定要好读书,这才有起码的发言权。

真正把书读进去了,越读越有兴趣,自然就会慢慢了解书中的道理。

一下子想完全读懂所有的书,特别是完全读懂重要的经典著作,那除了狂妄自大的人以外,谁也不敢这样自信。

而读书的要诀,全在于会意。

对于这一点,陶渊明尤其有独到的见解。

所以,他每每遇到真正会意的时候,就高兴得连饭都忘记吃了。

这样说来,陶渊明主张读书要会意,而真正的会意又很不容易,所以只好说不求甚解了。

可见这不求甚解四字的含义,有两层:一是表示虚心,目的在于劝戒学者不要骄傲自负,以为什么书一读就懂,实际上不一定真正体会得了书中的真意,还是老老实实承认自己只是不求甚解为好。

二是说明读书的方法,不要固执一点,咬文嚼字,而要前后贯通,了解大意。

这两层意思都很重要,值得我们好好体会。

列宁就曾经多次批评普列汉诺夫,说他自以为熟读马克思的著作,而实际上对马克思的著作却做了许多曲解。

我们今天对于马克思列宁主义的经典著作,也应该抱虚心的态度,切不可以为都读得懂,其实不懂的地方还多得很哩!要想把经典著作读透,懂得其中的真理,并且正确地用来指导我们的工作,还必须不断努力学习。

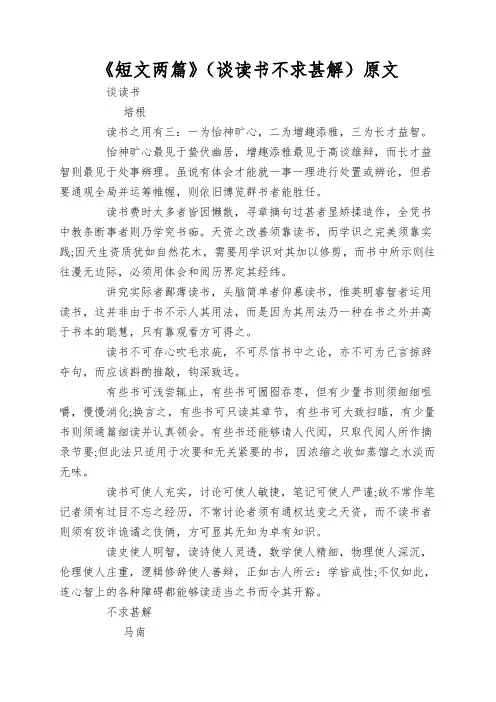

《短文两篇》(谈读书不求甚解)原文谈读书培根读书之用有三:一为怡神旷心,二为增趣添雅,三为长才益智。

怡神旷心最见于蛰伏幽居,增趣添雅最见于高谈雄辩,而长才益智则最见于处事辨理。

虽说有体会才能就一事一理进行处置或辨论,但若要通观全局并运筹帷幄,则依旧博览群书者能胜任。

读书费时太多者皆因懒散,寻章摘句过甚者显矫揉造作,全凭书中教条断事者则乃学究书痴。

天资之改善须靠读书,而学识之完美须靠实践;因天生资质犹如自然花木,需要用学识对其加以修剪,而书中所示则往往漫无边际,必须用体会和阅历界定其经纬。

讲究实际者鄙薄读书,头脑简单者仰慕读书,惟英明睿智者运用读书,这并非由于书不示人其用法,而是因为其用法乃一种在书之外并高于书本的聪慧,只有靠观看方可得之。

读书不可存心吹毛求疵,不可尽信书中之论,亦不可为己言掠辞夺句,而应该斟酌推敲,钩深致远。

有些书可浅尝辄止,有些书可囫囵吞枣,但有少量书则须细细咀嚼,慢慢消化;换言之,有些书可只读其章节,有些书可大致扫瞄,有少量书则须通篇细读并认真领会。

有些书还能够请人代阅,只取代阅人所作摘录节要;但此法只适用于次要和无关紧要的书,因浓缩之收如蒸馏之水淡而无味。

读书可使人充实,讨论可使人敏捷,笔记可使人严谨;故不常作笔记者须有过目不忘之经历,不常讨论者须有通权达变之天资,而不读书者则须有狡诈诡谲之伎俩,方可显其无知为卓有知识。

读史使人明智,读诗使人灵透,数学使人精细,物理使人深沉,伦理使人庄重,逻辑修辞使人善辩,正如古人所云:学皆成性;不仅如此,连心智上的各种障碍都能够读适当之书而令其开豁。

不求甚解马南一样人常常以为,对任何问题不求甚解差不多上不行的。

事实上也不尽然。

我们尽管不必提倡不求甚解的态度,然而,盲目地反对不求甚解的态度同样没有充分的理由。

不求甚解这句话最早是陶渊明说的。

他在《五柳先生传》这篇短文中写道:"好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。

"人们往往只抓住他说的前一句话,而丢了他说的后一句话,因此,就对陶渊明的读书态度专门不中意,这是何苦来呢?他说的前后两句话紧紧相连,交互阐明,意思专门清晰。

短文两篇教学目标:知识与能力目标:识记字词,了解文常知识。

学习文中运用比喻、排比等辞辞进行说理的方法:举例论证、道理论证、比喻论证等。

理解积累文中出现的精辟的句子,从中反思自己对读书的目的、态度、方法和作用的认识。

培养学生搜集资料、处理信息的能力。

过程与方法目标:以自主探究的学习方法为主,充分激发学生的主动意识和探究精神。

培养学生创造性思维,张扬个性。

情感与价值观目标:认识读书的益处;养成良好的读书习惯;教学重点:理解文中读书观点,激发学生读书兴趣;举例论证、道理论证、比喻论证等方法的运用。

教学难点:“不求甚解”的含义解读。

比较阅读。

“驳论”的理解。

教学方法:质疑探究体验,比较阅读。

课型:新授课课时安排:2课时教学过程:第一课时课时重点:读《谈读书》。

一、导入:师:“行万里路,读万卷书。

”十年寒窗,伴着馥郁的书香,我们在一天天长大。

现在,请你坦诚地告诉大家:你喜欢读书吗?你读过哪些书?曾经获得过一些什么样的感悟?生:我比较喜欢读书。

小时候,爸爸就给我买很多书,其中最多的是童话和寓言。

读了这些书以后,我学会了想像。

师:书给了你想像的翅膀!生:我读过《钢铁是怎样炼成的》,我学会了坚强。

师:书是你生活的导师。

生:我的学习成绩不好,但我也读过一些书。

特别是心情不好的时候我最喜欢读书,那时候,书就是我的朋友。

师:成绩只能说明过去。

热爱读书的孩子就是优秀的。

知识能改变一切。

生:我读过《西游记》,很有趣。

读的时候我会跟他们一起着急,一起高兴。

师:太好了,你是在用“心”读书。

师:读书究竟有些什么好处?书到底应该怎么去读呢?我们一起来看看名家怎么说。

(板书:谈读书培根)二、请同学们轻声自读课文,圈点勾画,思考问题。

小黑板显示:(1)本文让你对读书有了哪些新的认识?结合课文,用自己的话谈一谈。

(2)你在阅读中有什么疑难问题吗?大胆地说出来.(学生自主阅读,圈点勾画)师:下面我们围绕这两个问题一起交流一下初读的感受。

大连市第七十六中学文科教学设计学科:第单元第课时授课人:授课时间:年月日课题短文两篇主备人江秋颖课型新授

教学目标

知识与

能力

1.阅读课文,理解并把握作者的主要观点。

2.梳理课文的论述思路,学习作者的艺术。

过程与

方法

通过阅读课文,理解并把握作者的主要观点,并梳理课文的论述思路。

情感态度

价值观

梳理正确的读书观,认识读书的价值,学会以正确的方法和态度读书。

重点梳理课文的论述思路,学会以正确的方法和态度读书。

难点梳理课文的论述思路

教学

关注

学生梳理课文论述思路

教学准备教师准备课件

学生准备预习课文

教学内容及环节学生活动

教师

行为

设计意图

(含德育

渗透点)

自备、集备

补充

一、课前活动,交流点评

《西游记》重点情节介绍

二、预习检测,明确目标

字词检测

怡.情练.达藻饰

..狡黠.诘.难涉.猎聪颖.

滞碍.要诀.劝诫.高谈阔论味同嚼.蜡

诸如此类吹毛求疵.狂妄自大开卷有益.

三、学习新知,探究质疑

(一)导入新课

有人说,现在已经进入“读图时代”,各种各样的图铺天盖地一般呈现在人们眼前,读图已经成为时尙。

有人认为,读图是造成全民族阅读水平低下的重要因素。

因此要回归读书,尤其是中学生要多读书,读好书。

那么我们为什么读书,怎样读书,今天我们一起来聆听几百年以前的先哲的高论。

(二)了解作者

弗朗西斯·培根是应该近代著名哲学家,也是优秀的散文作家。

代表作为《随笔》(《论说文集》),多为短小的议论文,论述了人类生活中的许多问题,见解独到而精辟,给人以启迪。

翻译者:王佐良

(三)朗读《谈读书》,梳理文章结构

根据提示将文章大致分为四个层次,并简要说明每一项目的的具体内容。

1.读书的目的:怡情、傅彩、长才

2.读书与经验的关系:读书补天然之不足,经验又补读检测

课前收集

交流

朗读

分析提炼

导入

补充

指导

了解名著,

感受古代

文学艺术

美

进入情境

了解哲学

家,感受哲

学思想

书之不足 3.读书的方法:应推敲细思,须全神贯注、孜孜不倦 4.读书的作用:凡有所学,皆成性格;凡有缺陷,皆有特药可医。

总结本文内容,围绕读书话题,探讨了读书目的、读书的态度和方法、读书的价值等问题,提出了一系列观点。

(四)默读《不求甚解》第一段,明确作者观点 文章批驳的观点是什么?作者的观点是什么? 明确:对任何问题不求甚解都是不好的;盲目地反对不求甚解没有充分的理由。

(五)梳理《不求甚解》文章结构 一(1)驳对方论点,提出自己观点 二(2-5)阐明不求甚解的真正含义。

1.指出人们往往曲解了陶渊明“不求甚解”的读书态度。

2.全面分析陶渊明的读书态度。

3.归纳出不求甚解的真正含义:虚心;了解大意。

三(6-8)用事实证明不求甚解的读书方法是可取的。

1.列宁批评普列韩诺夫曲解马克思著作证明读书要虚心。

(反例) 2.诸葛亮读书观其大略证明读书的方法要正确。

(正例) 3.举陆象山的语录证明读书未晓处且放过,不能因小失大。

四(9)强调重要的书要反复读。

(不求甚解只是暂时不解,并不是解。

) 总结:本文通过对不求甚解的语源的回溯分析,推求出陶渊明读书不求甚解的本质,引导读者认真体会不求甚解的含义,树立正确的读书态度,选择正确的读书方法。

(六)分析异同 相同:都谈及读书方法。

不同:从论述角度看,《谈》比较全面,侧重对读书方方面面问题的讨论;《不》选取一个角度,侧重对具体读书方法的探讨。

从写作方法来看,《谈》先提观点,再做阐释说明;《不》顺着思考路径,一步步提出观点,做出阐释,得出结论。

四、评价反思,整理归纳 五、强化训练,布置作业

默读 提炼信息 梳理内容 比较总结 补充

讲解 板书

指导 补充

感受读书的艺术

板书设计 谈读书 培根

读书的目的 读书与经验的关系 读书的方法 读书的作用

课后

反思 围绕目标达成、教与学的方式、学校理念体现、课程资源的开发与利用等进行反思。