直方图制作步骤详细讲解

- 格式:pdf

- 大小:310.88 KB

- 文档页数:3

频率分布直方图频率分布直方图是一种通过矩形条形图表达统计数据的方法。

它将变量的范围划分为若干个等宽区间,然后计算每个区间内的观测值频数或频率,并将其绘制成直方图。

直方图可以直观地展示数据的分布情况和集中程度,帮助我们更好地理解数据的特征和趋势。

直方图的绘制步骤通常包括以下几个步骤:1.确定数据的测量尺度:直方图适用于连续变量或有序离散变量,不适用于无序离散变量,因此在绘制直方图之前需要确定数据的测量尺度。

2.确定分组区间数和宽度:根据数据的范围和数量,选择合适的分组区间数和宽度。

通常情况下,分组区间数的选择应该在5到20之间,而宽度的选择应该使得直方图易于理解和分析。

3.计算频数或频率:将数据按照分组区间进行分类,并统计每个区间内的观测值频数或频率。

频数是指数据在每个区间中出现的次数,频率是指频数除以总观测值数的比例。

4.绘制直方图:根据分组区间和对应的频数或频率,绘制矩形条形图。

横轴表示分组区间,纵轴表示频数或频率,每个矩形的宽度表示分组区间的宽度,高度表示频数或频率。

根据直方图的绘制结果,我们可以直观地了解数据的分布情况和集中程度。

例如,如果直方图呈现对称的钟形曲线,说明数据符合正态分布;如果直方图呈现非对称的形状,说明数据分布存在偏态。

通过直方图,我们还可以比较不同组别或不同时间点数据的分布情况,寻找差异和变化趋势。

此外,直方图还可以用于检测异常值和离群点,帮助我们发现数据中的异常情况。

总之,频率分布直方图是一种直观且有效的统计图形,可以帮助我们理解和分析数据的分布情况和集中程度。

通过直方图,我们可以更好地洞察数据的特征和趋势,从而做出更有针对性的决策。

折线图与直方图的制作与分析在数学学习中,我们经常会遇到各种各样的数据,如何将这些数据以直观、清晰的方式呈现给他人,是一个很重要的技能。

而折线图和直方图正是两种常用的数据图表,它们能够有效地展示数据的变化趋势和分布规律。

本文将重点介绍折线图和直方图的制作与分析方法,帮助中学生和他们的父母更好地理解和应用这两种图表。

一、折线图的制作与分析折线图是一种以线段表示数据变化的图表,通常用于展示随时间变化的数据。

制作折线图的步骤如下:1. 收集数据:首先,我们需要收集相关的数据,这些数据可以是某个时间段内的销售额、气温变化等等。

2. 绘制坐标轴:在纸上或电脑上绘制坐标轴,横轴表示时间,纵轴表示数据的变化范围。

根据数据的大小,确定纵轴的刻度。

3. 绘制折线:根据收集到的数据,在坐标轴上标出相应的点,并用直线将这些点连接起来,形成折线。

4. 添加标签:为坐标轴和折线添加标签,使图表更加清晰易懂。

例如,给横轴加上时间单位,给纵轴加上数据单位,给折线加上说明标签。

折线图的分析主要从以下几个方面展开:1. 趋势分析:观察折线的走势,可以了解数据的变化趋势。

如果折线呈上升趋势,说明数据逐渐增加;如果折线呈下降趋势,说明数据逐渐减少;如果折线呈波动趋势,说明数据有周期性的变化。

2. 极值分析:观察折线的高点和低点,可以找出数据的最大值和最小值。

这对于分析数据的波动范围和极端情况非常有帮助。

3. 比较分析:可以将不同时间段的折线图进行比较,找出数据的差异和变化原因。

例如,比较两个季度的销售额折线图,可以看出哪个季度的销售额更高,从而判断销售情况的好坏。

二、直方图的制作与分析直方图是一种以矩形表示数据分布的图表,通常用于展示不同类别或区间的数据频数或频率。

制作直方图的步骤如下:1. 收集数据:同样,我们需要先收集相关的数据,这些数据可以是某个班级学生的身高、某个地区的人口分布等等。

2. 确定分组区间:根据数据的范围和数量,确定合适的分组区间。

138138138145134130139131 134 137 142139137141132135 140127 136 132 148144137135135135141 136 137 131 145138133131134134138 128 133 139 140139140136132136137 138 121 136 141136130131134131137132 129 135 直⽅图简介及详细绘制步骤先啰嗦两句,在质量管理七⼤原则中,讲究询证决策,说⼈话就是“说话办事得有证据”。

质量数据便是可以很好的辅助决策的客观依据。

但简单粗糙未经整理的原⽣态数据显然是没办法完成它这个使命的。

所以如何整理质量数据进⽽清晰准确表达质量信息,可以说是质量⼈的⼀项基本⽣存技能。

⽽数据整理和表达的⼀个经典模型,便是直⽅图。

⼀、直⽅图是什么直⽅图⽤⼀系列宽度相等、⾼度不等的长⽅形来表⽰数据,其宽度代表组距,⾼度代表指定组距内的数据数(频数)。

它由英国拥有诸多头衔的天才学者卡尔卡尔·⽪尔逊(Karl Pearson ,1857—1936,右边这个帅男⼈,英国著名统计学家、应⽤数学家、历史学家、哲学家、伦理学家、民俗学家、宗教学家、优⽣学家、头⾻测量专家……名号⽐龙妈还多……)提出,并由在⽇本质量学者总结纳⼊经典QC 七⼤⼯具中。

直⽅图可使我们⽐较容易直接看到数据的分布形状、离散程度和位置状况:观察数据分布的类型,分析是否服从正态分布,有⽆异常;判断数据分布范围是否满⾜规格范围的要求;与产品规格界限做⽐较,判断分布中⼼是否偏离规格中⼼,以确定是否需要调整及调整量;但需要注意的是,虽然在过程能⼒分析中,我们常常利⽤直⽅图整理数据⽤以分析其分布状态,但有时根据观测数据所绘制的直⽅图呈⾮正态的异常分布。

这说明过程已出现了异常。

在这种状态下,是不能计算过程能⼒指数的,必须先排查异常原因,予以排查纠正后,再重新收集数据并分析。

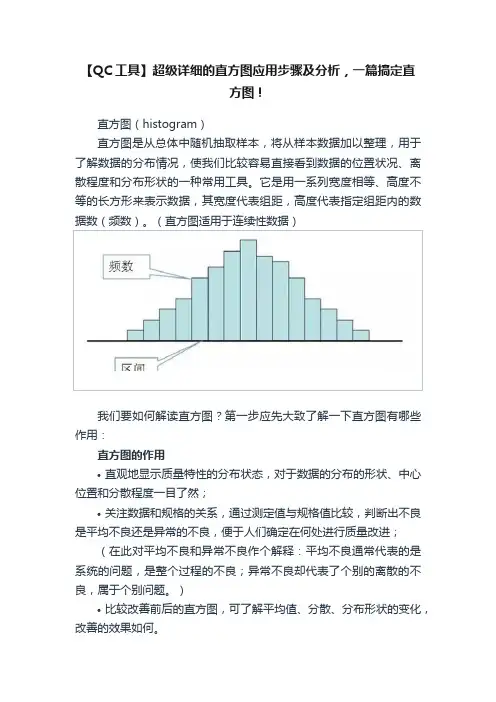

【QC工具】超级详细的直方图应用步骤及分析,一篇搞定直方图!据数(频数)。

(直方图适用于连续性数据)编辑我们要如何解读直方图?第一步应先大致了解一下直方图有哪些作用:直方图的作用•直观地显示质量特性的分布状态,对于数据的分布的形状、中心位置和分散程度一目了然;•关注数据和规格的关系,通过测定值与规格值比较,判断出不良是平均不良还是异常的不良,便于人们确定在何处进行质量改进;(在此对平均不良和异常不良作个解释:平均不良通常代表的是系统的问题,是整个过程的不良;异常不良却代表了个别的离散的不良,属于个别问题。

)•比较改善前后的直方图,可了解平均值、分散、分布形状的变化,改善的效果如何。

1.常态型:中间高、两边低、有集中边势,显示过程正常。

编辑原因,需迅速追寻原因,采取必要措拖。

编辑制作直方图。

编辑4. 锯齿型:图形的柱形高低不一,呈现缺齿的形状。

这种情况大形,应层别之后再作直方图比较。

编辑二.与规格比较:过程是否异常除了查看直方图的形状,还要结合产品的规格一起来评估。

在这里先解释一下什么是规格,规格通常是根据客户要求来定的(产品的规格),然后在实际工作中,收集数据计算出控制限。

如果客户没有给出,就以行业标准为准。

规格又分为双侧规格(同时有上下限的要求)和单侧规格(只有上限或下限的要求,如时间数据、分值数据等)直方图与规格比较时又分为符合规格和不符合规格两类:(一)符合规格:1.理想型:规格值的平均值与产品的分布平均值重合,而且直方图的下限与上限均在规格值的上下限范围之内,直方图的下限与规格值的下限、直方图的上限与规格值的上限之间的距离为4个标准差左右,这样的直方图时最理想的直方图。

编辑很可能会有不良发生, 必需设法使制品中心值与规格中心值吻合。

编辑面采取缩小的对策。

编辑4.余裕太多:也就是过度集中,该类产品分布的范围较小,而规格值的范围太大,也就是说制程的能力远远大于规格的要求。

看上去非常好的图型,但如果此种情形是因增加成本而得到, 并非好的现象, 故可考虑缩小规格界限或放松质量变异, 以降低成本、减少浪费。

直方图的绘制及其解读直方图是一种常用的统计图表,用于展示数据的分布情况。

它通过将数据分成若干个区间,并统计每个区间内数据的频数或频率,然后将这些统计结果以柱状图的形式呈现出来。

直方图的绘制和解读对于数据分析和决策具有重要意义。

本文将介绍直方图的绘制方法,并解读直方图的几个重要特征。

一、直方图的绘制方法绘制直方图的步骤如下:1. 确定数据的范围和区间:首先需要确定数据的范围,即最小值和最大值,然后根据数据的范围确定合适的区间数目。

通常情况下,区间数目的选择应该使得每个区间内的数据数量大致相等,以便更好地展示数据的分布情况。

2. 划分区间并统计频数或频率:根据确定的区间数目,将数据划分到各个区间中,并统计每个区间内数据的频数或频率。

频数是指落在某个区间内的数据的个数,频率是指落在某个区间内的数据的个数与总数据个数的比值。

3. 绘制柱状图:在纵轴上表示频数或频率,在横轴上表示区间,绘制柱状图。

每个柱子的高度表示该区间内数据的频数或频率。

二、直方图的解读直方图可以通过观察柱状图的形状、峰度、偏度等特征来解读数据的分布情况。

以下是几个常见的直方图特征及其解读:1. 对称分布:如果直方图呈现出对称的形状,即左右两侧的柱子大致相等,那么数据呈现出对称分布。

对称分布通常表示数据的均值和中位数相等,且数据的分布相对均匀。

2. 正偏分布:如果直方图呈现出右偏的形状,即右侧的柱子较高,左侧的柱子较低,那么数据呈现出正偏分布。

正偏分布通常表示数据的均值大于中位数,且数据的分布相对集中在较小的数值上。

3. 负偏分布:如果直方图呈现出左偏的形状,即左侧的柱子较高,右侧的柱子较低,那么数据呈现出负偏分布。

负偏分布通常表示数据的均值小于中位数,且数据的分布相对集中在较大的数值上。

4. 峰度:峰度是指直方图的峰值的高度和陡峭程度。

如果直方图的峰度较高,表示数据的分布相对集中,峰值较尖锐;如果直方图的峰度较低,表示数据的分布相对分散,峰值较平缓。

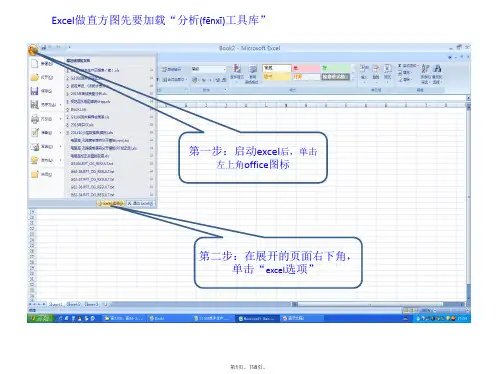

制作直方图

1、数据录入

新建Excel文档,录入待分析数据(本例中将数据录入A列,则在后面引用中所有的数据记为A:A);2

2、计算最大值、最小值、极差、分组数、分组组距

其中:极差=最大值-最小值,分组数=数据的平方根向上取整,分组组距=极差/分组数

3、分组

分组就是确定直方图的横轴坐标起止范围和每个小组的起止位置。

选一个比最小值小的一个恰当的值作为第一个组的起始坐标,然后依次加上“分组组距”,直到最后一个数据值比“最大值”大为止。

这时的实际分组数量可能与计算的“分组数”有一点正常的差别。

4、统计频率

5、制作直方图

选中统计好的直方图每个小组的分布个数的数据源(就是“频率”),用“柱形图”来完成直方图:选中频率列下所有数据(G1:G21),插入→柱形

选中正态分布柱形图→右键→更改系列图表类型,选中“拆线图”,确定。

选中正态分布曲线→右键→设置数据列格式→线型→勾选“平滑线”→关闭。

直方图(Histogram)一、前言现场工作人员经常都要面对许多的数据,这些数据均来自于生产过程中抽样或检查所得的某项产品的质量特性。

如果我们应用统计绘图的方法,将这些数据加以整理,则生产过程中的质量散布的情形及问题点所在及过程、能力等,均可呈现在我们的眼前;我们即可利用这些信息来掌握问题点以采取改善对策。

通常在生产现场最常利用的图表即为直方图。

二、直方图的定义⒈什么是直方图:即使诸如长度、重量、硬度、时间等计量值的数值分配情形能容易地看出的图形。

直方图是将所收集的测定值特性值或结果值,分为几个相等的区间作为横轴,并将各区间内所测定值依所出现的次数累积而成的面积,用柱子排起来的图形。

因此,也叫做柱状图。

⒉使用直方图的目的:⑴了解分配的形态。

⑵研究制程能力或计算制程能力。

⑶过程分析与控制。

⑷观察数据的真伪。

⑸计算产品的不合格率。

⑹求分配的平均值与标准差。

⑺用以制定规格界限。

⑻与规格或标准值比较。

⑼调查是否混入两个以上的不同群体。

⑽了解设计控制是否合乎过程控制。

116 品管七大手法3.解释名词:⑴次数分配将许多的复杂数据按其差异的大小分成若干组,在各组内填入测定值的出现次数,即为次数分配。

⑵相对次数在各组出现的次数除以全部的次数,即为相对次数。

⑶累积次数(f)自次数分配的测定值较小的一端将其次数累积计算,即为累积次数。

⑷极差(R)在所有数据中最大值和最小值的差,即为极差。

⑸组距(h)极差/组数=组距 ⑹算数平均数(X)数据的总和除以数据总数,通常一X (X-bar )表示。

⑺中位数(X)将数据由大至小按顺序排列,居于中央的数据为中位数。

若遇偶位数时,则取中间两数据的平均值。

⑻各组中点的简化值(μ)⑼众数(M)次数分配中出现次数最多组的值。

例:次数最多为24,不合格数是9,故众数为9。

⑽组中点(m)一组数据中最大值与最小值的平均值, (上组界+下组界)÷ 2=组中点第八章 直方图 117 X= X 1+X 2+ …… +X n n X= ∑μf nX 0+h ~ μ= , X i - X 0 组距(h) X 0=次数最多一组的组中点 X i =各组组中点 n Xi ni ∑=1=⑾标准差(σ)⑿样本标准差(S)三、直方图的制作⒈直方图的制作方法步骤1:收集数据并记录收集数据时,对于抽样分布必须特别注意,不可取部分样品,应全部均匀地加以随机抽样。

第六章直方图(Histogram)一、前言现场工作人员经常都要面对钱大堆的数据,这些数据是制程中抽测或查检所得的某项产品之质量特性记录;而一天中可能所记录的数据有数百个之多,它们到底能提供我们什么情况呢?如果我们能应用直方图的手法将这些数据加以事理,则制程的质量散布的状态、问题点所在及制程能力等,均呈现在我们的眼前。

我们即可得利用这些情报来掌握问题点以进行改善对策。

二、何谓直方图为要容易的看出如长度、重量、时间、硬度等计量值的数据之分配情形,所用来表示的图形。

直方形是将所收集的测定值或数据之全距分为几个相等的区作为横轴,并将各区间内之测定值或所出现次数累积而成的面积,用柱子排起来的图形,帮我们亦称之为柱状图。

三、直方图之制作<例>某厂之成品重量规格为130至190,今按随几抽测方式抽取200个样本,其篝量测定值如表,试制作直方图。

品管七大手法3—1制作次数分配表(1) 由全体数据中找出最大值与最小值。

从数据中,各行之数据分别选出最大值L及最小值S。

(2) 求出所有数据中之最磊值与最小值班室(即全距),由L及S列中,可知所有数据中最大为170,最小为124所以全距=170-124=46(3) 决定组数组数过少,固可得到相当简单之表格,但已失却次数分配之本质;组数过多,固然表列立尽,但无法达到简化的目的。

(巽常值应先除去再分组),因此,次数分组不宜太多,亦不宜太少,一般可用数学家史特吉斯(Sturges)提出之公式,测定次数n来计算组数k,其公式为:例如:n=50 则k=1+3.32log50=1+3.32(1.7)=6.6即约可分为6组或7组。

一般对数据之分组可参照下表:本例之数据200个,将其分为12组。

(4) 决定组距:组距=全距/组数=46/12=4为便于计算平均数与标准差,组距常取为5的倍数或10的倍数,或2的倍数。

(5) 决定各组之上下组界最小一组的下组界=最小一组的上组界=下组界+组距=123.5+4 =127.5第二组的下组界为127.5; 上组界为127.5+4 =131.5第三组的下组界为131.5; 上组界为131.5+4 =135.5依此类推,计算至最大一组之组界。

高一数学直方图知识点直方图是高中数学中一个重要的统计图表,它能够直观地展示数据的分布情况。

通过观察直方图,我们可以了解到数据的集中程度、差异程度以及频率分布等信息。

在高一数学课程中,直方图是一个必须要掌握的知识点。

本文将详细讲解高一数学直方图的相关内容。

一、直方图的基本概念直方图是由一系列柱状条纵向排列而成的统计图表。

其中,每个柱状条表示相应数据的频率或频数。

柱状条的宽度通常相等,而高度则与数据的频率成正比。

直方图的坐标轴上通常标注着数据的取值范围。

在绘制直方图之前,首先需要确定数据的分组区间。

这一步又被称为数据的分组。

分组的目的是将大量的数据进行分类,方便后续的统计分析。

常用的分组方法有等距分组、等频分组和不等距分组等。

二、直方图的绘制步骤绘制直方图的步骤分为以下几个部分:1. 确定数据的分组区间:根据数据的范围和数量确定合适的分组区间。

一般要求每个区间包含的数据个数相等。

2. 绘制坐标轴:根据数据的取值范围确定坐标轴的刻度和范围。

3. 绘制柱状图:根据数据的频率,将每个分组的频率用柱状条表示出来。

柱状条的宽度相等,高度与频率成正比。

4. 添加标题和标签:给直方图添加标题,同时标注坐标轴的刻度、单位以及柱状条的频率值。

三、直方图的解读与分析绘制直方图之后,我们需要对其进行解读和分析。

以下是几个常见的分析方法:1. 数据的分布情况:通过观察直方图的柱状条高度和宽度,我们可以了解数据的分布情况。

如果柱状条较高且集中在某个范围内,则说明数据的分布较为集中。

相反,如果柱状条较低且分布范围广泛,则说明数据的分布较为分散。

2. 数据的集中趋势:通过观察直方图的柱状条集中位置,我们可以大致判断数据的集中趋势。

如果柱状条的集中位置偏左,则说明数据整体上偏小;如果柱状条的集中位置偏右,则说明数据整体上偏大。

而如果柱状条的集中位置接近中心,则说明数据比较均衡。

3. 异常值的检测:直方图还可以用来检测异常值。

如果某个柱状条的高度明显偏离其他柱状条,说明该数据具有异常性质。

QC七大手法(一)-—直方图的制作直方图的作用:展示过程的分布情况,了解总体数据的中心和变异,并推测发展趋势.步骤一:搜集数据n,全部均匀的加以随机抽样.所搜集的数据应大于50以上.138 142 145 140 141 步骤二:找出最大值L和最小值S139 140 141 138 138 139 最大值L=148 最小值S=121144 138 139 136 137 137 步骤三:求全距(R)=最大值—最小值又叫极差131 127 138 137 137 133 R = L —S = 148 —121 = 27140 130 136 138 138 132 步骤四:决定组数K145 141 135 131 136 131 (1)其为: k=1+3.32log n n = 60134 136 137 133 134 132 (2) 公式一般对数据之分组可参照下表:135 134 132 134 129 数据数组数137 132 130 135 135 134 ~50 5~7136 131 131 139 136 135 51~100 6~10 例:取7组102~250 7~12250~10~20步骤五:求组距(h) (1 )组距=全距÷组数(h =R÷K)(2 )为便于计算平均数及标准差,组距常取为2,5或10的倍数。

例:h =27/7 =3.86, 组距取4 = 组界步骤六:求各组上组界,下组界(由小而大顺序)(1)第一组下组界=最小值—(最小测定单位/ 2 )第一组上组界=第一组下组界+组界第二组下组界=第一组上组界(2)最小测定单位整数位之最小测定单位1 小数点1位之最小测定单位为0。

1小数点2位之最小测定单位为0.01(3)最小数应在最小一组内,最大数应在最大一组内; 若有数字小于最小一组下组界或大于最大一组上组界值时,应自动加一组。

例:第一组=121—1/2=120.5~124.5 第二组=124.5~128.5 第三组=128.5~132.5第四组=132.5~136.5 第五组=136.5~140。

直方图制作步骤

1)定义:直方图是数据分布形态分析的工具。

在质量管理中,如何预测并监控产品质量状况?如何对质量波动进行分析?直方图就是一目了然的把这些图表化处理的工具。

它通过对收集到的貌似无序的数据进行处理,来反映产品质量的分布情况,判断和预测产品质量及不合格率。

直方图是针对某产品或过程的特性值,把50个以上的数据进行分组,并算出每组出现的次数,画成以组距为底边,以频数为高度的一系列连接起来的直方矩形图。

2)直方图制作步骤

①收集数据:收集数据时,对于抽样分布必须特别注意,不可取部分样品,应全部均匀的加以随机抽样,所收集的数据个数应大于50以上。

例:某厂成品尺寸规格为130~160mm,按随机抽样方式抽取60个样本,其测定值如下:

单位:mm

138142148145140141

139140141138138139

144138139136137137

131127138137137133

140130136128138132

125141135131136131

134136137133134132

135134132134121129

137132130135135134

136131131139136135

②找出每组数据中最大值(L),与最小值(S)

A B C D E F

138142148145140141

139140141138138139

144138139136137137

131127138137137133

140130136128138132

145141135131136131

134136137133134132

135134132134121129

137132130135135134

136131131139136135

③求全部数据中的最大值和最小值

A L1=145S1=131

B L2=142S2=127

C

L3=148S3=130D

L4=145S4=128E

L5=140S5=121F L6=141S6=129

R=L-S

148-121=27

⑤决定组数

一般可使用数学家史特吉斯提出的公式,根据测定次数n来计算组数k,公式为k=1+3.32log n

本例子中n=60,则k=1+3.32log60=1+3.32(1.78)=6.9

一般对数据的分组可参照下表:

⑥求组距

组距=极差/组数

h=27/7=3.86,故组距取4

为便于计算平均数及标准差,组距常取为2,5或10的倍数

⑦求各组上限、下限(由小而大顺序)

第一组下限=最小值-(最小测量单位/2)

关于最小测定单位第一组上限=第一组下限+组距

整数子的最小测量单位为1第二组下限=第一组上限

小数点1位的最小测量单位为0.1第二组上限=第二组下限+组距

小数点2位的最小测量单位为0.2…………

第一组=121-1/2=120.5~(120.5+4)=124.5

第二组=124.5~128.5

得出L=148,S=121

④求极差(R)

组数过少虽然可得到相对简单的图表,却失去了分配的本质与意义;组数过多虽然图标详细,但无法达到简化的目的

最小数应在最小一组内,最大数应在最大一组内,若有数字小于最小一组下限或大于最大一组上限值时,应自动加一组

第三组=128.5~132.5

第四组=132.5~136.5

第五组=136.5~140.5

第六组=140.5~144.5

第七组=144.5~148.5

⑧作次数分配表

将所有数据,按其数值大小记在各组的组界内,并计算其次数。

将次数相加,并与测定值的个数相比较;表示的次数总和应与测定值的总数相同。

组号

次数1

12

23

124

185

196

573

⑨制作直方图

●将次数分配表图表化,以横轴表示数值的变化,纵轴表示次数

●横轴与纵轴各取适当的单位长度,再将各组的组界分别标在横轴上,各组界应为等距分布●以各组内的次数为高,组距为宽,在每一组上画成矩形,则完成直方图

●在图上画出规格的上、下限,计算出其均值和标准差

146.5120.5~124.5124.5~128.5144.5~148.5140.5~144.5136.5~140.5132.5~136.5128.5~132.5122.5126.5130.5134.5138.5142.5组界

组中点。