牛顿环与劈尖干涉.

- 格式:ppt

- 大小:548.00 KB

- 文档页数:15

等厚干涉实验—牛顿环和劈尖干涉

等厚干涉实验,是由洪堡用他的牛顿环提出来的,它是细节最精确的光学实验中的一种,从1832年到今天依然使用着这种工具,用于测量光的波长。

与常见的牛顿环相比,劈尖干涉实验对更精确的波长测量更加具有优势,因此得到了广泛的应用。

等厚干涉实验由牛顿环和劈尖干涉组成。

牛顿环是带有镶边的圆形玻璃,其边缘处有两个凹痕,它们被锯齿状分割或尖锐的割边填充,形成镶边,这种特殊的凹痕可以将光线形成一个尖锐而密集的条状图案。

光线由镶边穿过时,产生干涉。

劈尖干涉则不依靠物理凹痕来实现,而是依靠使用两个平行的光纤,其中一根分成两端,由一个非激光的光源为源入射在第一根光纤上,然后从两端发出,分别穿过另外一端光纤,最后从E型探头出发,形成劈尖边缘,从而产生干涉。

等厚干涉实验的基本原理是,入射光有一定的空间图案,其条纹会与凹痕或劈尖边缘相互叠加,形成干涉。

在实际操作中,将该干涉实验用于波长测量时,只要将数据拟合到模型公式,便可以准确测量出光的波长。

等厚干涉实验的优势在于,操作简便,测量准确,同时具有较高的精度。

而缺点是,由于采用凹痕或劈尖边缘,光线会产生不可预测的多普勒效应,而且各种环境因素会对结果造成影响,所以并不能完全准确测量光的波长。

牛顿环和劈尖干涉实验报告牛顿环和劈尖干涉实验报告引言:光学是一门研究光的传播和性质的学科,而干涉实验则是光学中重要的实验手段之一。

本次实验旨在通过观察牛顿环和劈尖干涉实验现象,探究光的干涉现象及其原理。

一、牛顿环实验牛顿环实验是一种观察薄膜干涉现象的经典实验。

实验中,我们使用了牛顿环装置,即一块平凸透镜与一块平凹透镜相接触,形成一层薄膜。

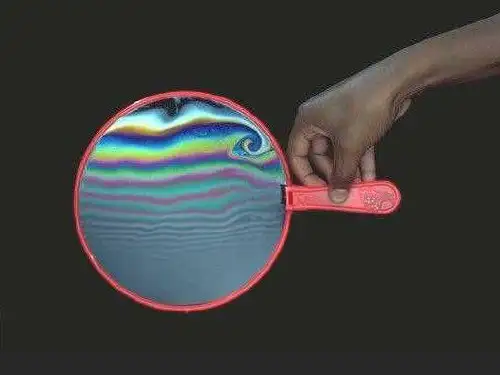

通过照射白光,我们可以观察到一系列彩色的环状条纹。

牛顿环的形成是由于光的干涉现象。

当光线从空气进入到透明介质中时,会发生折射。

在透镜与薄膜接触的表面,由于介质折射率的变化,光线会发生反射和折射,形成反射和折射光波的干涉。

这种干涉现象导致了光的干涉条纹的形成。

牛顿环实验中,我们可以观察到一系列同心圆环,每个环的亮暗程度不同。

这是由于光的干涉现象导致的。

光线在透镜与薄膜接触表面发生反射和折射后,由于相位差的存在,不同波长的光会发生干涉,形成亮暗相间的条纹。

而圆环的大小则与光的波长和相位差有关。

二、劈尖干涉实验劈尖干涉实验是一种观察光的干涉现象的实验,通过劈尖形状的玻璃片,我们可以观察到一系列干涉条纹。

在劈尖干涉实验中,我们使用了一块劈尖形状的玻璃片。

当平行光通过劈尖玻璃片时,由于玻璃的折射率不均匀,光线会发生反射和折射,形成干涉现象。

我们可以观察到一系列亮暗相间的条纹。

劈尖干涉实验中,条纹的形成与光的干涉现象有关。

光线在劈尖玻璃片表面发生反射和折射后,由于相位差的存在,不同波长的光会发生干涉,形成亮暗相间的条纹。

而条纹的间距则与光的波长和相位差有关。

结论:通过牛顿环和劈尖干涉实验,我们可以观察到光的干涉现象,并了解到干涉现象的原理。

光的干涉现象是光学中重要的现象之一,对于研究光的性质和应用具有重要意义。

通过实验,我们更深入地理解了光的干涉现象,并对光学的研究有了更深入的认识。

在实验过程中,我们还发现了光的波动性质和光的相位差对干涉现象的影响。

这些发现对于进一步研究光的干涉现象和应用具有指导意义。

牛顿环和劈尖干涉实验报告

实验目的:

1.观察和研究牛顿环和劈尖干涉现象。

2.通过实验验证光的波动性和干涉现象。

实验原理:

1.牛顿环实验:当一块平行玻璃板接触在光源上方的凸透镜或光源上并与凸透镜或光源的平面接触很好且空间之间没有气泡时,光线会形成彩色的环,称为牛顿环。

这是由于平行玻璃板和凸透镜或光源形成的薄膜导致光的干涉现象。

2.劈尖干涉实验:通过将一束单色光通过劈尖上的狭缝后,使光线呈现出明暗交替的条纹模式。

这是由于光的波动性导致光的干涉现象。

实验步骤:

1.牛顿环实验:

a)将凸透镜或光源放置在平台上,并调整到合适的高度。

b)在平行玻璃板上放置一滴水或一小滴云母溶液,并将平行玻璃板轻轻放在凸透镜或光源上方。

c)观察并记录形成的彩色环的数量和颜色。

根据环的半径和波长,可以计算出平行玻璃板的折射率。

2.劈尖干涉实验:

a)将劈尖放置在光源前方,并保持其垂直于光线。

b)使用狭缝光源发出一束单色光线并通过劈尖上的狭缝。

c)在屏幕上观察并记录明暗交替的条纹模式。

根据条纹的间距

和波长,可以计算出光的波长或劈尖的缝宽。

实验结果:

1.牛顿环实验:观察到形成的彩色环的数量和颜色。

2.劈尖干涉实验:观察到明暗交替的条纹模式,并记录条纹的间距。

实验结论:

1.牛顿环实验:根据计算得到的彩色环的半径和波长,可以计算出平行玻璃板的折射率。

2.劈尖干涉实验:根据条纹的间距和波长计算,可以得出光的波长或劈尖的缝宽。

通过以上两个实验,我们验证了光的波动性和干涉现象,并通过计算得到了相关参数。

牛顿环和尖劈的干涉条纹的异同

牛顿环和尖劈的干涉条纹的相同点是它们都属于等厚干涉条纹。

然而,它们在形状和结构上存在显著的差异。

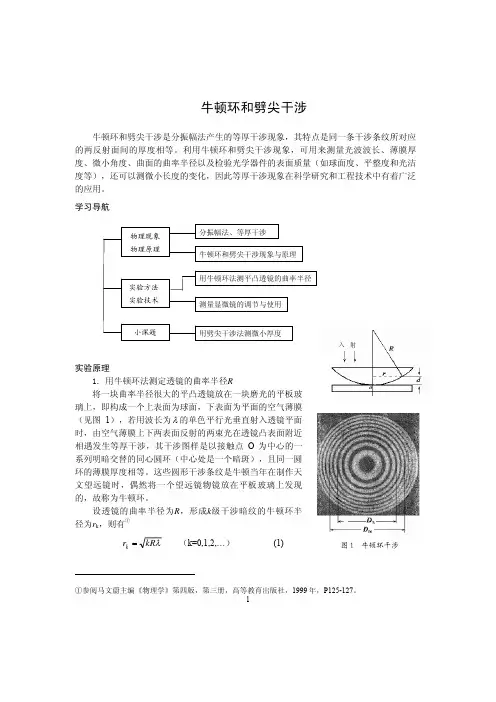

牛顿环的干涉条纹呈明暗相间的同心圆,相邻条纹间距不等。

这些条纹是牛顿环上厚度相同点的轨迹,其形状为圆。

尖劈的干涉条纹则是明暗相间的直条纹,且相邻条纹间距相等。

这些条纹是尖劈上厚度相同点的轨迹,其形状为直线。

这是因为在尖劈处,垂直入射的光会有半波损失,导致亮纹的光程差为半波长的偶数倍,暗纹的光程差为半波长的奇数倍。

由于尖劈处的厚度为零,此处是零级暗纹。

随着厚度的增加,级数也会增加。

综上所述,牛顿环和尖劈的干涉条纹虽然都属于等厚干涉条纹,但它们的形状和结构有所不同。

牛顿环的条纹呈同心圆,尖劈的条纹则是直条纹。

等厚干涉实验—牛顿环和劈尖干涉要观察到光的干涉图象,如何获得相干光就成了重要的问题,利用普通光源获得相干光的方法是把由光源上同一点发的光设法分成两部分,然后再使这两部分叠如起来。

由于这两部分光的相应部分实际上都来自同一发光原子的同一次发光,所以它们将满足相干条件而成为相干光。

获得相干光方法有两种。

一种叫分波阵面法,另一种叫分振幅法。

1.实验目的(1)通过对等厚干涉图象观察和测量,加深对光的波动性的认识。

(2)掌握读数显微镜的基本调节和测量操作。

(3)掌握用牛顿环法测量透镜的曲率半径和用劈尖干涉法测量玻璃丝微小直径的实验方法(4)学习用图解法和逐差法处理数据。

2.实验仪器读数显微镜,牛顿环,钠光灯3.实验原理我们所讨论的等厚干涉就属于分振幅干涉现象。

分振幅干涉就是利用透明薄膜上下表面对入射光的反射、折射,将入射能量(也可说振幅)分成若干部分,然后相遇而产生干涉。

分振幅干涉分两类称等厚干涉,一类称等倾干涉。

用一束单色平行光照射透明薄膜,薄膜上表面反射光与下表面反射光来自于同一入射光,满足相干条件。

当入射光入射角不变,薄膜厚度不同发生变化,那么不同厚度处可满足不同的干涉明暗条件,出现干涉明暗条纹,相同厚度处一定满足同样的干涉条件,因此同一干涉条纹下对应同样的薄膜厚度。

这种干涉称为等厚干涉,相应干涉条纹称为等厚干涉条纹。

等厚干涉现象在光学加工中有着广泛应用,牛顿环和劈尖干涉就属于等厚干涉。

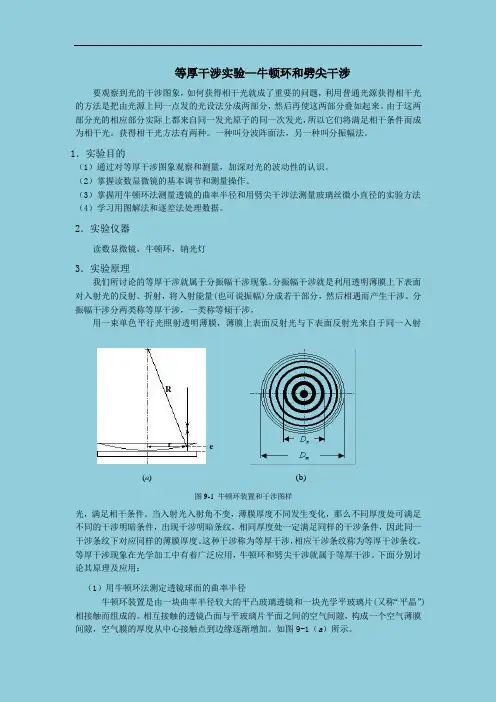

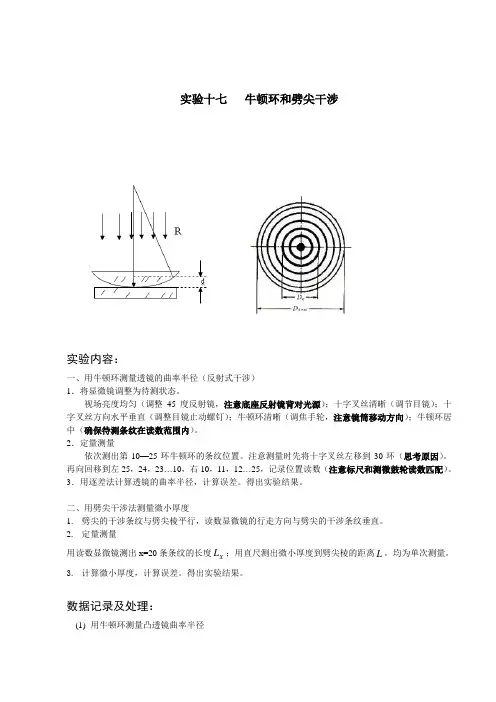

下面分别讨论其原理及应用:(1)用牛顿环法测定透镜球面的曲率半径牛顿环装置是由一块曲率半径较大的平凸玻璃透镜和一块光学平玻璃片(又称“平晶”)相接触而组成的。

相互接触的透镜凸面与Rer (a ) (b)图9-1 牛顿环装置和干涉图样平玻璃片平面之间的空气间隙,构成一个空气薄膜间隙,空气膜的厚度从中心接触点到边缘逐渐增加。

如图9-1(a )所示。

当单色光垂直地照射于牛顿环装置时(如图9-1),如果从反射光的方向观察,就可以看到透镜与平板玻璃接触处有一个暗点,周围环绕着一簇同心的明暗相间的内疏外密圆环,这些圆环就叫做牛顿环,如图9-1(b )所示.在平凸透镜和平板玻璃之间有一层很薄的空气层,通过透镜的单色光一部分在透镜和空气层的交界面上反射,一部分通过空气层在平板玻璃上表面上反射,这两部分反射光符合相干条件,它们在平面透镜的凸面上相遇时就会产生干涉现象。

劈尖和牛顿环新教材第三册二十一章提到了两个薄膜干涉的装置——劈尖和牛顿环。

教材中并没有给出明确的说明,下面介绍以下它们的光学原理。

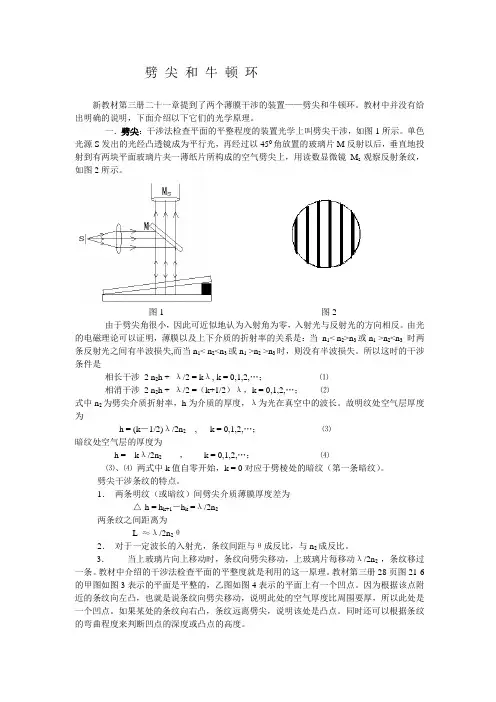

一.劈尖:干涉法检查平面的平整程度的装置光学上叫劈尖干涉,如图1所示。

单色光源S发出的光经凸透镜成为平行光,再经过以450角放置的玻璃片M反射以后,垂直地投射到有两块平面玻璃片夹一薄纸片所构成的空气劈尖上,用读数显微镜M s观察反射条纹,如图2所示。

图1 图2由于劈尖角很小,因此可近似地认为入射角为零,入射光与反射光的方向相反。

由光的电磁理论可以证明,薄膜以及上下介质的折射率的关系是:当n1< n2>n3或n1 >n2<n3时两条反射光之间有半波损失,而当n1< n2<n3或n1 >n2 >n3时,则没有半波损失。

所以这时的干涉条件是相长干涉 2 n2h + λ/2 = kλ, k = 0,1,2,…;⑴相消干涉 2 n2h + λ/2 =(k+1/2)λ,k = 0,1,2,…;⑵式中n2为劈尖介质折射率,h为介质的厚度,λ为光在真空中的波长。

故明纹处空气层厚度为h = (k-1/2)λ/2n2, k = 0,1,2,…;⑶暗纹处空气层的厚度为h = kλ/2n2 ,k = 0,1,2,…;⑷⑶、⑷两式中k值自零开始,k = 0对应于劈棱处的暗纹(第一条暗纹)。

劈尖干涉条纹的特点。

1.两条明纹(或暗纹)间劈尖介质薄膜厚度差为△h = h k+1-h k =λ/2n2两条纹之间距离为L ≈λ/2n2θ2.对于一定波长的入射光,条纹间距与θ成反比,与n2成反比。

3.当上玻璃片向上移动时,条纹向劈尖移动,上玻璃片每移动λ/2n2 ,条纹移过一条。

教材中介绍的干涉法检查平面的平整度就是利用的这一原理。

教材第三册28页图21-6的甲图如图3表示的平面是平整的,乙图如图4表示的平面上有一个凹点。

因为根据该点附近的条纹向左凸,也就是说条纹向劈尖移动,说明此处的空气厚度比周围要厚,所以此处是一个凹点。

等厚干涉实验—牛顿环和劈尖干涉要观察到光的干涉图象,如何获得相干光就成了重要的问题,利用普通光源获得相干光的方法是把由光源上同一点发的光设法分成两部分,然后再使这两部分叠如起来。

由于这两部分光的相应部分实际上都来自同一发光原子的同一次发光,所以它们将满足相干条件而成为相干光。

获得相干光方法有两种。

一种叫分波阵面法,另一种叫分振幅法。

1.实验目的(1)通过对等厚干涉图象观察和测量,加深对光的波动性的认识。

(2)掌握读数显微镜的基本调节和测量操作。

(3)掌握用牛顿环法测量透镜的曲率半径和用劈尖干涉法测量玻璃丝微小直径的实验方法 (4)学习用图解法和逐差法处理数据。

2.实验仪器读数显微镜,牛顿环,钠光灯3.实验原理我们所讨论的等厚干涉就属于分振幅干涉现象。

分振幅干涉就是利用透明薄膜上下表面对入射光的反射、折射,将入射能量(也可说振幅)分成若干部分,然后相遇而产生干涉。

分振幅干涉分两类称等厚干涉,一类称等倾干涉。

用一束单色平行光照射透明薄膜,薄膜上表面反射光与下表面反射光来自于同一入射光,满足相干条件。

当入射光入射角不变,薄膜厚度不同发生变化,那么不同厚度处可满足不同的干涉明暗条件,出现干涉明暗条纹,相同厚度处一定满足同样的干涉条件,因此同一干涉条纹下对应同样的薄膜厚度。

这种干涉称为等厚干涉,相应干涉条纹称为等厚干涉条纹。

等厚干涉现象在光学加工中有着广泛应用,牛顿环和劈尖干涉就属于等厚干涉。

下面分别讨论其原理及应用:(1)用牛顿环法测定透镜球面的曲率半径牛顿环装置是由一块曲率半径较大的平凸玻璃透镜和一块光学平玻璃片(又称“平晶”)相接触而组成的。

相互接触的透镜凸面与平玻璃片平面之间的空气间隙,构成一个空气薄膜间隙,空气膜的厚度从中心接触点到边缘逐渐增加。

如图9-1(a )所示。

Rer(a ) (b)图9-1 牛顿环装置和干涉图样当单色光垂直地照射于牛顿环装置时(如图9-1),如果从反射光的方向观察,就可以看到透镜与平板玻璃接触处有一个暗点,周围环绕着一簇同心的明暗相间的内疏外密圆环,这些圆环就叫做牛顿环,如图9-1(b )所示.在平凸透镜和平板玻璃之间有一层很薄的空气层,通过透镜的单色光一部分在透镜和空气层的交界面上反射,一部分通过空气层在平板玻璃上表面上反射,这两部分反射光符合相干条件,它们在平面透镜的凸面上相遇时就会产生干涉现象。

实验十七牛顿环和劈尖干涉实验内容:一、用牛顿环测量透镜的曲率半径(反射式干涉)1.将显微镜调整为待测状态。

视场亮度均匀(调整45度反射镜,注意底座反射镜背对光源);十字叉丝清晰(调节目镜);十字叉丝方向水平垂直(调整目镜止动螺钉);牛顿环清晰(调焦手轮,注意镜筒移动方向);牛顿环居中(确保待测条纹在读数范围内)。

2.定量测量依次测出第10—25环牛顿环的条纹位置。

注意测量时先将十字叉丝左移到30环(思考原因)。

再向回移到左25,24,23…10,右10,11,12…25,记录位置读数(注意标尺和测微鼓轮读数匹配)。

3.用逐差法计算透镜的曲率半径,计算误差。

得出实验结果。

二、用劈尖干涉法测量微小厚度1.劈尖的干涉条纹与劈尖棱平行,读数显微镜的行走方向与劈尖的干涉条纹垂直。

2.定量测量L;用直尺测出微小厚度到劈尖棱的距离L。

均为单次测量。

用读数显微镜测出x=20条条纹的长度X3.计算微小厚度,计算误差。

得出实验结果。

数据记录及处理:(1)用牛顿环测量凸透镜曲率半径数据记录表 暗纹级数m2524 23 22 21 20 19 18 左边读数(mm) 右边读数(mm) 直径Dm (mm) 暗纹级数n1716 15 14 13 12 11 10 左边读数(mm) 右边读数(mm) 直径Dn (mm)注:钠光源波长λ为589.3nm ,是钠光源两条谱线589.592nm 和588.995nm 的平均值。

用牛顿环测量凸透镜曲率半径的公式为()λn m D D R nm --=422取(m-n=8)由实验记录的数据依据上式得到以下表中结果 序号 1 2 3 4 R(mm) 序号 5 6 7 8 R(mm)∑==i R R 81(mm) 曲率半径平均值随机误差的极限值为:()()13312--==∆∑=k k R RR ki iR σ=结果:=∆±=R R R %7.99=P =⨯∆=%100RRE r (2) 劈尖干涉法测量微小厚度 数据记录表 钠光波长λ(nm) 暗条纹数x 间距X L (mm) 棱到纤维距离L(mm)用劈尖测量微小厚度的计算公式为 XL xL e 2λ== 误差基本传递公式为 ()()22L Le L L ee XX∆∂∂+∆∂∂=∆其中22XX L xL L e λ-=∂∂= ; XL x L e 2λ=∂∂= ; 读数显微镜的仪器误差,按照技术规范(JJG571-88)规定,其值应按以下公式计算=+=∆15)(5mm L L X X (um )= (mm ); mm L 5.0=∆(最小分度一半)结果:=∆±=e e e %7.99=P =⨯∆=%100eeE r(3)思考题及实验结果讨论。

牛顿环和劈尖干涉牛顿环和劈尖干涉是分振幅法产生的等厚干涉现象,其特点是同一条干涉条纹所对应的两反射面间的厚度相等。

利用牛顿环和劈尖干涉现象,可用来测量光波波长、薄膜厚度、微小角度、曲面的曲率半径以及检验光学器件的表面质量(如球面度、平整度和光洁度等),还可以测微小长度的变化,因此等厚干涉现象在科学研究和工程技术中有着广泛的应用。

学习导航1实验原理1. 用牛顿环法测定透镜的曲率半径R将一块曲率半径很大的平凸透镜放在一块磨光的平板玻璃上,即构成一个上表面为球面,下表面为平面的空气薄膜(见图1),若用波长为λ的单色平行光垂直射入透镜平面时,由空气薄膜上下两表面反射的两束光在透镜凸表面附近相遇发生等厚干涉,其干涉图样是以接触点O 为中心的一系列明暗交替的同心圆环(中心处是一个暗斑),且同一圆环的薄膜厚度相等。

这些圆形干涉条纹是牛顿当年在制作天文望远镜时,偶然将一个望远镜物镜放在平板玻璃上发现的,故称为牛顿环。

设透镜的曲率半径为R ,形成k 级干涉暗纹的牛顿环半径为r k ,则有①λkR r k = (k=0,1,2,…) (1)①参阅马文蔚主编《物理学》第四版,第三册,高等教育出版社,1999年,P125-127。

图1 牛顿环干涉入射上式表明,当波长λ已知时,测出即可算出R ,但是,由于玻璃的弹性形变以及接触处难免有尘埃等微粒,使得玻璃中心接触处并非一个几何点,而是一个较大的暗斑(或明斑,为什么?)。

所以牛顿环的圆心难以定位,且绝对干涉级次无法确定。

实验中将采用以下方法来测定曲率半径R 。

k r 分别测量两个暗环的直径和,由式(1)可得 m D n D (2) λR j m D m )(42+=(3)λR j n D n )(42+=式中j 表示由于中心暗斑的影响而引入的干涉级数的修正值,m 和n 为实际观察到的圆环序数。

式(2)减式(3)得2λ−−=)(422n m D D R nm ) (4)可见上式中R 只与牛顿环的级次差(n m −有关,这样就回避了对绝对干涉级次k 的确定和牛顿环半径直接测量的问题。

实验报告:牛顿环与劈尖干涉牛顿环与劈尖干涉实验是光学里的一个主要实验,用来研究光的波的属性以及干涉效果。

牛顿环实验可以用来证明可行光波的辐射特性,是研究边缘效应的重要实验之一。

劈尖干涉实验是一种用来研究光的振幅分布的重要实验,可以用来研究光的相位分布以及证明光波的现实形式。

实验原理牛顿环实验:牛顿环实验依赖光波的干涉,使用一束平行光通过多孔膜或A类凹坑经过至少两次反射后出现一种环状状态,形成圆形叠光斑环状干涉图案。

劈尖干涉实验:劈尖干涉实验也叫Young-Fraunhofer实验,采用激光把一个小的劈尖形光斑投射到对称定位的双孔或双镜,用双孔或双面反射可以让光线以平行的形式穿过,在孔的或镜的出口处可以观察到叠光斑,比较激光源的劈尖形光斑与叠光斑的相位和振幅关系,进而验证可行光波模型有关展示神秘空间外抛物线角度的准确性。

实验安排实验仪器准备a. 发射激光:含石英棱镜的激光系统,具有可调的波长,调制,控制的特点。

b. 放大器;可用于放大双孔或双面反射的叠光斑,方便仪器的观察和记录。

c. 摄片机:可用于实时观察及连续拍摄叠光斑的更新状态,以便研究和分析叠光斑的更新状态。

a. 装置:将激光光源与双孔或双面反射头联结,特别需要注意,双孔或双面反射头要安装好,并保持下次实验时无变形。

b. 校准和检测:在实验Web站点操作参数自动校准激光和双孔或双面反射头,以便叠光斑图案可以通过放大望远镜展示出来。

实验步骤a. 使用激光投射一个单一的光斑劈尖形的劈尖形到含有双孔或双面反射头的装置上;b. 设定特定的波长;c. 使用一只放大器和一只摄片机观察并记录叠光斑的位置;d. 将记录的叠光斑的位置和激光源的劈尖形光斑的相位和振幅比较,进而验证可行光波模型有关展示神秘空间外抛物线角度的准确性。

实验结果和分析实验结果表明,当双孔或双面反射头准确定位并经正确校准时,叠光斑的形状和激光源的劈尖形的光斑具有很好的一致性,据此可以得出结论:牛顿环实验和劈尖干涉实验均可以用来验证可行光波存在及其相关特性。

实验报告牛顿环与劈尖干涉实验名称:牛顿环与劈尖干涉实验实验目的:1.理解和掌握牛顿环和劈尖干涉的原理和方法;2.观察和测量牛顿环的形状和颜色变化,并分析其原理;3.观察和测量劈尖干涉的干涉条纹并分析其原理。

实验器材:1.汞灯;2.凸透镜;3.牛顿环产生装置;4.分光镜;5.目镜;6.孔径片;7.毛玻璃;8.劈尖装置。

实验原理:1.牛顿环:当透明物体与平行光波相遇时,发生了光的干涉现象。

当顶点与透镜接触时,透过透镜的平行光波发生了干涉,形成了牛顿环。

2.劈尖干涉:光从狭缝中通过之后,会形成一系列同心圆环的干涉图案,这一现象被称为劈尖干涉。

两束光经过狭缝后相遇,由于光程不同而产生干涉。

实验步骤:牛顿环实验:1.将凸透镜固定在光源下方的牛顿环产生装置中;2.调整透镜的高度,使其与玻璃板的顶点接触;3.通过分光镜照明,从透镜的一侧观察牛顿环;4.用目镜逐渐靠近牛顿环,在视野最亮的地方读取孔径片的厚度,重复三次测量取平均值。

劈尖干涉实验:1.将劈尖装置放置在光源的一侧,使光通过劈尖装置形成干涉图案;2.通过调整劈尖装置和观察屏的距离,观察干涉图案的变化;3.使用目镜和微调节焦距,逐渐靠近干涉图案直到清晰可见,测量不同环的半径;4.测量两个相邻环之间的距离。

实验结果与分析:牛顿环实验:通过测量读数和计算,可以得到牛顿环的半径和孔径片的厚度之间的关系。

根据厚度和半径的关系,可以计算出透镜的曲率半径。

在实验中,我们可以观察到牛顿环半径随孔径片厚度的变化,并验证了光的相干性和干涉现象。

劈尖干涉实验:根据干涉条纹的半径和距离测量结果,可以计算出干涉过程中两光束的相位差和波长。

通过变化劈尖装置和观察屏的距离,可以调整干涉图案的亮暗程度和间距。

根据劈尖干涉的原理,我们可以观察到干涉条纹的明暗变化,并推测出两束光的相位差和波长。

实验总结:通过本次牛顿环和劈尖干涉实验,我们深入了解了光的干涉现象和干涉图案的变化规律。

通过测量和计算,我们成功验证了牛顿环和劈尖干涉的原理,并得到了相关的数据结果。

牛顿环和劈尖的等厚干涉〔引课:〕“牛顿环”是牛顿在1675年制作天文望远镜时,偶然将一个望远镜的物镜放在平板玻璃上发现的。

在物理课上,我们只是从理论上研究了薄膜干涉的原理,那么在实验课上我们通过什么方法获得等倾或等厚干涉的图像呢?用牛顿环实验和劈尖实验验证等厚干涉。

用迈克尔逊干涉仪验证等倾干涉。

〔正课:〕1. 理解牛顿环和劈尖干涉条纹的产生原理;2. 学习用等厚干涉法测量凸透镜的曲率半径;3. 学会用逐差法处理实验数据。

1. 牛顿环的产生把一块曲率半径相当大的平凸透镜A 的凸面放在一块光学平板玻璃B 上,那么在它们之间形成以O 为中心向四周逐渐增厚的空气薄膜,离O 点等距离处厚度相同。

当一束单色光垂直射入时,入射光在空气层上下两表面反射,且在上表面相遇产生干涉。

由于空气膜厚度相等处光程差相等(亦相位相同),通过读数显微镜观察到同相位点连接轨迹是以接触点为圆心的同心圆。

各明环(或暗环)处空气膜厚度相等故称为等厚干涉2. 曲率半径的计算设入射光是波长为λ的单色光,第k 级干涉条纹的半径为r ,该处空气膜的厚度为e ,上下表面反射光的光程差为由于空气的折射率近似为1,则产生明、暗环的干涉条件为 明条纹公式( k=1,2,3,……) 暗条纹公式(k=0,1,2,3,……)根据几何关系可知222)(e R r R -+=222e eR r -=R 为透镜的曲率半径。

由于R ≫e上式近似表示为代入明、暗环公式中,则明环半径( k=1,2,3,……)暗环半径R k r λ=2 ( k=1,2,3,……)解决方法:若我们用两个暗环或明环的半径1.将牛顿环装置放在读数显微镜的平台上,点亮钠光灯,并将物镜对准牛顿环装置中心。

2.调整反射镜,使水平入射的光线经反射后垂直入射,调至显微镜视场中亮度最大。

3.调节显微镜调焦手轮,使其自下而上缓慢移动,直到目镜中能够看到清晰的干涉条纹为止。

微微移动牛顿环装置,使叉丝交点与牛顿环中心大致重合,并使一根叉丝与标尺平行。