《继承法》等法律是如何保护胎儿利益的

- 格式:doc

- 大小:74.01 KB

- 文档页数:2

民法典胎⼉的利益怎样保护在我们⽣活中,每⼀个的⼩⽣命的降临的时候,家⾥的⼈都⾮常的⾼兴,胎⼉未出⽣前他的⽣命跟母亲是⼀体的,,他所享有的利益也都是在出⽣后才能实现。

那么民法典胎⼉的利益如何保护?下⾯由店铺⼩编整理相关内容,希望对⼤家有所帮助。

⼀、民法典胎⼉的利益怎样保护胎⼉出⽣后活体,涉及遗产继承、接受赠与等利益保护的,但死体的,民事权利能⼒⾃始不存在。

《民法典》第⼗六条【胎⼉利益的特殊保护】涉及遗产继承、接受赠与等胎⼉利益保护的,胎⼉视为具有民事权利能⼒。

但是,胎⼉娩出时为死体的,其民事权利能⼒⾃始不存在。

⼆、中关于胎⼉利益保护的具体内容1、⽣命权。

⽣命仅指出⽣后⾃然⼈的⽣命。

胎⼉虽然是⽣命形成的必经阶段,但未出⽣前他的⽣命和母亲是⼀体的,他所享有的利益也都是在出⽣后才能实现。

2、健康权。

胎⼉的健康权指的是其在孕育期间所享有的⽣理机能正常发育的权利。

法律未规定胎⼉的健康权意味着胎⼉在孕育期间受到的诸如环境、药品、医⽣失职造成的疾病、畸形等其他危害得不到相应的补偿。

这是对胎⼉权益的严重损害。

3、财产继承权。

顾名思义,财产继承权主要表现在继承法中规定。

我国《民法典》规定: 遗产分割时对胎⼉的遗产继承份额做出明确规定,需要跟出⽣的孩⼦⼀样保留继承份额,但胎⼉出⽣时是死体的,需要将保留份额按照法定继承办理。

4、受遗赠权。

虽然在《民法典》规定的受遗赠⼈享有受遗赠权,胎⼉尚未出⽣,被认为不是法律上的⾃然⼈,胎⼉并没有受遗赠权。

虽然规定了受遗赠权,但需要进⼀步思考仍存在弊端。

假如在遗嘱明确表⽰将遗产遗赠给胎⼉,当出现胎⼉没有出现的情况,是否由胎⼉的母亲代其享受这项权利,会存在争议。

⽽胎⼉不幸没有出⽣,那么该权利应该归属于谁便不得⽽知。

通过上述分析知道,依据《民法典》的规定,涉及遗产继承、接受赠与等胎⼉利益保护的,胎⼉视为具有民事权利能⼒。

但是,胎⼉娩出时为死体的,其民事权利能⼒⾃始不存在。

如果读者有哪些法律问题要了解的,可以到店铺进⾏咨询。

课程序号: 3723《论胎儿的民事权利能力及保护》学院: 行知学院专业: 汉语言复合121班姓名: 潘董萍学号: 12017125授课教师:黄彤成绩:论胎儿的民事权利能力及保护摘要:在依法治国基本方略的指导下,人们的法律意识不断提高,当权利受到侵害时,人们逐渐学会用法律的武器来维护自己的合法利益。

近几年来,随着物质生活的发展和人们维权意识的增强,因侵权行为造成的胎儿侵害案件不断涌现。

在我国目前的法律中并未承认胎儿是民事主体,因此胎儿无法作为民事权利能力的当事人,当其权利受到侵害时难以寻求法律的维护。

胎儿的权益在我国现行的立法中并没有得到足够的认可,只有在《继承法》中对胎儿的继承权提出了保护。

然而面对一桩桩让人心痛的胎儿侵害案件,我们应该思考如何使胎儿的民事权利在法律上得到正名和保护。

本文将结合具体案例谈谈对胎儿的民事权利及其保护的重要性。

关键词:胎儿、胎儿的民事权利能力、胎儿利益的保护正文一、胎儿的法律定位在我国目前的法律中,并没有为胎儿做一个明确的定义,法学理论界在定义胎儿上也有不同的观点,有的认为“胎儿是生命发育的一个必经阶段,是出生前的一种生命存在形态。

”也有的认为是“胎儿是指母体中的以胚胎形式存在的生命形式”。

现比较权威的是法学家胡长清为胎儿作出的定义“胎儿者,乃母体内之儿也,即自受胎时起,至出生完成之时止,谓之胎儿”二、我国法律难以确定胎儿作为民事主体的原因1、权利能力的取得必须始于出生,没有出生就不能作为一个独立存在的生物体享有权利能力,而胎儿在没有出生之前,完全依附于母体,不可能成为区别于母体的一个独立的生物体而存在,所以不能成为具有民事权利能力的主体。

2、享有民事能力必须是一个活着的主体。

胎儿出生以前,不是一个完整的自然人,其是否存活还是一个疑问,如何确定其作为权利主体存在,如果胎儿具有权利能力,那么堕胎的合法性就成为了一个问题。

3、如果胎儿真的具有权利能力,那么胎儿的权利能力的起始期限难以确定。

对胎儿人格利益保护的立法思考发表时间:2009-02-24T13:49:50.873Z 来源:新学术论坛第12期供稿作者:许方明[导读] 自然人出生前处于胎儿状态时如果受到非法侵害,究竟应该由谁去主张权利?主张何种权利?学者们颇多争议。

摘要自然人出生前处于胎儿状态时如果受到非法侵害,究竟应该由谁去主张权利?主张何种权利?学者们颇多争议。

我国相关的立法和相关的司法解释对这种特殊的人格利益缺乏明确界定,给司法部门的实务操作带来诸多因难。

本文作者考察了有关胎儿权利属性的不同学说,同时借鉴别国民法典对胎儿人格利益进行保护的立法经验,提出我国胎儿人格利益保护的立法思考。

关键词自然人胎儿人格利益一、各国民法对胎儿利益保护的立法体例近代民法关于胎儿利益保护之立法模式选择主要有三种:(一)总括的保护主义(概括主义)。

即凡涉及胎儿利益之保护时,视为其已经出生。

如《瑞士民法典》第31条第2项规定:“子女,只要其出生时尚生存,出生前即具有权利能力。

”我国台湾地区民法典第7条规定:“胎儿以将来非死产者为限,关于其个人利益之保护,视为既已出生。

”(二)个别的保护主义(个别规定主义)。

即胎儿原则上无权利能力,但于若干例外情形视为有权利能力。

如《法国民法典》第906条第1项规定:“为有受生前赠与能力,以于赠与时已受胎为已足”。

第725条规定:“尚未受胎者,不得为继承人。

”第1923条规定:“在继承开始时尚未出生,但已怀孕的胎儿,视为在继承开始前出生。

”《德国民法典》第1923条第2项规定:“在继承开始时尚未出生但是已经受孕者,视为在继承开始之前已出生。

”第2108条第1项规定:第1923条关于胎儿继承权的规定“对后位继承相应适用”;第2178条规定:“如果应得馈赠者在继承开始之时尚未受孕或者其身份要通过在继承开始之后方才发生的事件确定,则遗赠归属在前一情形随出生、在后一情形随事件的发生而发生。

”第844条第2项之后段规定:“抚养人被杀时,其应受抚养之第三人,虽于其时尚为胎儿,对于加害人亦有赔偿请求权。

134法制时空论民法典中胎儿利益保护现状和原因分析胎儿利益保护的现状胎儿利益保护的立法现状。

《民法典》颁布以前,仅仅《继承法》保护胎儿遗产继承方面的利益。

《民法总则》的出台,增加了对胎儿其他民事权益的保护。

我国颁布的《民法典》中沿袭了《民法总则》的规定。

虽然我国已经摒弃了过去的胎儿完全无法律人格说,但是针对胎儿利益保护的方面仅限于上述提及的两个方面,对于胎儿其他的民事权益没有任何规定,这显然不利于胎儿利益的保护。

司法实践中,各种侵害胎儿利益的案件数不胜数,由于《民法典》和之前的《民法总则》保护胎儿利益要以胎儿活着出生为前提,如果胎儿在母体中已经受到侵害,但出生时为死体,在现行法律框架下无任何救济途径可言,胎儿的利益自然得不到保护。

胎儿利益保护的司法现状。

以“胎儿”为关键词在中国裁判文书网上进行搜索,民事案由有17168起,由此可见,有关胎儿的相关案件数量不可小视。

其中涉及人身损害赔偿的有6459起,其他还包括抚养、侵权行为等。

以“胎儿死亡”为关键词进行搜索,民事案由有1124起,但是以“胎儿民事权利能力”为关键词进行搜索,没有搜到任何记录。

因胎儿不属于民事主体,因此很多案件中涉及胎儿利益的诉求未得到支持。

在司法实践中,法官处理胎儿利益的案件会左右为难,法官只能凭借自由裁量权去衡量审判。

虽然一些法官基于民法的法律价值原则和法理和情理兼顾支持了胎儿的部分权益,但大多数法官认为胎儿跟法律上具有诉讼主体资格的自然人还是不一样,对请求不予支持。

生活中对胎儿利益存在的侵害现实生活中,侵害胎儿利益的事件多种多样,如医疗事故损伤腹中胎儿、车祸致孕妇流产、污染致胎儿畸形等等。

我们可以对生活中侵害胎儿的方式方法进行归类,可以分为对胎儿利益的直接侵害和间接侵害。

对胎儿利益的直接侵害包括殴打孕妇腹部导致妇流产、车祸撞击孕妇致孕妇流产等直接导致胎儿死亡的事件。

司法实务中一般对此类案件都以侵犯母亲的身体健康予以处罚,并未涉及胎儿利益的保护,这显然是不公平的。

对胎儿利益的保护作者:李效兰来源:《中国·东盟博览》2014年第01期【摘要】随着社会的发展,对胎儿利益的侵害案件日益增多,并逐渐引起我国民法理论界的重视。

然而,在我国的现行法中,对胎儿利益进行保护的唯一依据是继承法第二十八条。

立法上的简单使得司法实践中对受侵害的胎儿利益保护和损害赔偿问题捉襟见肘,本文基于此,从理论上讨论胎儿利益是否享有民事权利以及对其民法保护问题。

【关键词】胎儿利益;民事权利;损害赔偿;民法保护文章编号:1673-0380(2014)01-0140-01一、对胎儿利益给予民法保护相关问题的界定我国现行的《民法通则》中没有涉及到关于胎儿利益的保护问题,但是从现实的角度考虑,对这一问题的规范势在必行。

胎儿利益①的保护将作为未来《民法典》的一个重要内容。

我认为,未来的民法典必须界定清楚以下问题。

(一)胎儿的法律涵义对胎儿的法律涵义有很多不同的解释,医学、生物学把未出生的人分为三个时期:受精卵期、胚胎期、胎儿期,医学和生物学上的涵义只界定了胎儿时期的相关利益。

如果民法沿用医学或生物学的解释,受精卵期和胚胎期的生命体感染上艾滋病病毒,这时的生命体是不受民法保护的,然而到胎儿期的生命体感染上艾滋病病毒时,民法才进行保护。

这显然是不合理的。

我们必须摆脱医学或生物学上对胎儿的解释,重新界定民法中的胎儿的内涵。

有学者认为民法中保护的胎儿是指出生这一法律事实完成之前尚未露出母体,并且处于孕育中的生命体。

但是随着现代医学技术的发展,试管婴儿以及利用动物自身基因进行克隆以代替传统生殖技术已经成为可能,试管中胎儿和子宫中的胎儿惟一的不同之处是受孕的环境不一样,最后发育为人的结果都是一样的,因此,试管中的胎儿也自然的应受到民法的保护。

有一点需要明确的是民法保护的胎儿必须是人的精子和卵子的结合,那么这就叫无性繁殖的克隆技术排除在外。

因此,通过上面的分析,民法中保护的胎儿是指,从人的受精卵到出生完成前的生命体。

论胎儿生命权的宪法保护作者:王怡童来源:《法制与社会》2020年第29期胎儿是否具有生命权始终是各国学界争议点之一,不论本国法律是否将胎儿生命权列入法律保护的范围。

造成争议的原因主要是胎儿生命权与其他权利的冲突,故就胎儿是否具有生命权的问题进行论述。

(一)胎儿是否具有生命权生命权是一种维持生命存在的权利,即活着的权利。

一旦赋予胎儿“人”的地位,则胎儿也应当具有生命权等权利。

笔者认为,胎儿应当具有生命权,对胎儿生命权保护是必要的,主要有以下几点原因:1. 胎儿是生物学意义上的生命從生物学的角度来看,人类的生命从胎儿开始,胎儿具有生命是毋庸置疑的,“胎儿在3个月时已具备了人类各项种生命特征,其主要器官都已经形成,有心跳,脉搏,眼耳口鼻和四肢都形成,形体已具有了人性,当发育到第 6 个月是即可脱离母体独立生活。

” 胎儿的生命应当是法律保护的客体,胎儿也应当拥有相应的生命权。

2. 胎儿在社会伦理道德中具有重要地位对胎儿生命利益的尊重和保护,应当是每个人具有的基本素养。

尊重和保护胎儿的生命利益,应成为人类的基本道德价值取向。

胎儿出现即处在一定的社会关系中,在一个家庭中扮演了重要的角色。

对胎儿造成伤害时,其家庭成员往往承担巨大的痛苦,因此社会秩序的稳定,也需要对胎儿的生命权进行保护。

(二)胎儿生命权与其他权利的冲突1. 胎儿生命权与生育权的冲突胎儿是否拥有生命权成为争议点的重要原因之一,是胎儿生命权与其父母的生育权、女性的堕胎权的冲突。

如果说胎儿自生命形成之初,即受精完成时便具有生命权,堕胎则成为“故意杀人”的一种,那么只要完成受精,即不允许堕胎,不论这个胎儿是否健康、是否符合伦理都要存活下来并降临这个世界。

那么父母的生育权呢?生育权包括决定生育的权利和决定不生育的权利,如果说意外怀孕,那么决定不要这个孩子的权利应该是有父母拥有的。

父母由于无力抚养或其他社会道德原因,选择放弃这个胎儿,倘若保护胎儿的生命权,就意味着父母不能选择放弃这个孩子,那么父母的生育权就得不到保障。

论我国胎儿利益的保护胎儿利益保护摘要:随着人权观念日益深入人心,人们对保护自身利益也愈发重视。

然而胎儿的权益保护一直是个颇具争议的话题,在我国的立法中对于胎儿的权力地位也是基本不予承认的。

鉴于这种情况,我们应当明确界定胎儿的法律概念,以期能够从新为胎儿的法律地位定位,并对胎儿的权益保护提出相关建议。

关键词:胎儿法律定位民事权利能力胎儿,作为潜在意义的人的生命,从生物学的角度来看,是指从受孕到出生前的生命体,是尚未从母体脱离的形态。

医学上认为,人类胚胎约在受精后12周末成为胎儿,在此之前只是受精卵和胚胎,而不是胎儿。

然法学学术界较为权威的说法则认为,法律应当保护的胎儿是从精子和卵子结合时起至出生时止在母体中孕育着的整个形态。

而历史上,在罗马法时期,胎儿利益的法律保护便已经开始。

当时的法学家就指出:当涉及胎儿的利益时,即使是在母体中的胎儿,仍然应像活人一样地对待。

一、我国胎儿的法律定位在我国《民法通则》第9条中有规定,公民的权利能力始于出生,终于死亡。

按照这一规定,未出生的胎儿,不是公民,是没有民事权利能力的,也是不具有享有权利和承担义务的资格的;只有出生后的人才具有公民身份,才具有民事权利能力。

由此可见,在我国法律中,出生与否是能否成为公民的关键,也是能否具有民事权利能力的关键。

从我国现行法《继承法》第28条和最高人民法院《关于贯彻执行若干问题的意见》第45条的规定上可以看出我国对于胎儿的权益保护不是完全没有,但仅从继承这方面保护胎儿的权益未免显得有些薄弱。

针对这仅有的法律规定,我们不由得思考:胎儿在孕期受到侵害致使出生后残疾或者健康受损、或是在出生时由于医护人员操作不当造成损伤的,该如何寻求救济?梁慧星教授曾在《中国民法典:总则编条文建议稿》中提出“涉及胎儿利益保护的,视胎儿具有民事权利能力。

涉及胎儿利益保护的事项,准用本法有关监护的规定。

胎儿出生时为死体的,其民事权利能力视为自始不存在。

”然而这样的法律规定并没有真正出现在现行法中。

![民法总则胎儿利益保护[论胎儿利益的民法保护]](https://uimg.taocdn.com/d9a2e5c4ed630b1c58eeb536.webp)

民法总则胎儿利益保护[论胎儿利益的民法保护]近年来针对胎儿的伤害案件不断发生,而我国对此立法却过于简单,除《中华人民共和国继承法》第二十八条外,关于胎儿利益保护的相关规定几乎是一片空白。

法律的缺漏造成司法实践在审理侵害胎儿权利的案件时往往无法可依,使胎儿权利得不到有力的保护。

因此,研究我国胎儿利益的民法保护问题就显得尤为重要和迫切。

一、胎儿应有的法益范围法律保护的“胎儿”应当符合两个条件:第一,必须是人的精子和卵子结合的产物且尚未出生;第二,必须具有现实的生命力。

胎儿的法益范围可以分为人身法益和财产法益两个方面。

人身法益包括生命法益和健康法益。

生命法益是指胎儿生命权应受保护的法益。

本人认为胎儿应具有生命法益。

首先,生命法益先于法律而存在,是人性表现与自然创造的一部分。

其次,保护胎儿的生命法益就保护人的先期生命法益。

其三,从实务上看,世界上有不少国家对胎儿的生命法益进行了保护,如美国等。

健康法益是指胎儿孕育期间所享有的生理机能的正常发育的法益。

保护胎儿的健康法益同保护胎儿的生命法益一样是保护人的先期法益,是完全有必要的。

财产法益包括:其一,财产继承法益,是胎儿基于特定的身份关系所享有的遗产继承的财产利益。

我国《继承法》第28条对此即有所规定。

其二,受遗赠法益,是指胎儿享有的接受遗赠人遗赠财产的法益。

与胎儿享有继承法益相同。

其三,受抚养法益,是指接受抚养人教育成人的法益。

如《德国民法典》第844条第二款对此即有明确规定。

其四,依契约受益法益,是指依契约作为受益人的法益。

现实中,有些契约以胎儿为受益人,比如保险契约、赠与契约等等。

二、境外民法对胎儿利益保护的立法模式及理论依据1、两大法系对胎儿利益保护的立法模式大陆法系国家民法继承罗马法的传统,对胎儿利益的保护有三种模式:一是总括性保护立法例,即概括地承认胎儿具有权利能力。

瑞士、泰国法律上作如此规定。

二是个别性保护立法例,又称有限保护主义,即不承认胎儿具有权利能力,只在某些事项上对胎儿的利益进行保护。

胎儿的权利能力与胎儿利益的法律保护作者:郭宏英来源:《商情》2010年第33期[摘要]随着现代社会的发展,侵害胎儿利益的事情也越来越频繁,对胎儿利益的保护也变得越来越重要。

而胎儿权利能力的有无似乎成了对胎儿利益保护的逻辑起点。

我国应该加强对胎儿利益的保护,从继承领域向更全面的领域扩展。

[关键词]胎儿权利能力法律保护一、胎儿的界定1.关于“胎儿”概念的有关观点。

关于“胎儿”的定义,可以给出各种角度的阐述。

有学者认为,“胎儿者,指自然人未出生但在受胎之中的生物体状态。

”民商法词典中认为,“胎儿指尚在其母子宫中的胚胎活尚未出生的婴儿。

”从法律部门的角度讲,继承法中的胎儿必须是已经被怀孕的胎儿;从侵权法角度讲,即使加害时没怀孕,受害的胎儿在出生后也受到保护。

2.“胎儿”界定的法律思考。

法律是社会关系的公器,是社会利益调节和保护的工具,但是,它的调整对象必须是明确的。

具体到胎儿利益的保护,首先就必须明确“胎儿”的含义。

笔者认为,对“胎儿”的有关观点,比较赞同第一种学说,这也是大多数人所接受的。

因为这个观点讲胎儿形体的各个时期都概括进来,显然是有利于对胎儿利益的全面保护。

二、胎儿权利能力谈到利益的保护,就不能离开民法,因为民法是权利之法,而权利是主体享受特定利益的法律上之力。

民法上的利益保护,涉及到权利主体和权利两个概念,到底哪个是民法的工具,哪个是民法的价值所在呢?有学者认为,整个法学包括民法学中,主体概念是最基础的概念,然后才是权利。

民法主要规定你可以做什么,给你划定一个自由的空间,鼓励你去做,这就是“权利”。

因此,权利应该是一个工具。

现代各国民法普遍规定自然人的权利能力始于出生终于死亡,这为保护主体利益开辟了道路,确立保障。

这个制度具有划时代的意义。

但是,对于胎儿利益的保护,权利能力制度则暴露出了矛盾。

1.主张胎儿权利能力的存在基于权利能力制度的自然法理念,胎儿理应享有权利能力,传统民法规定的自然人权利能力始于出生就具有了一种自然法的烙印。

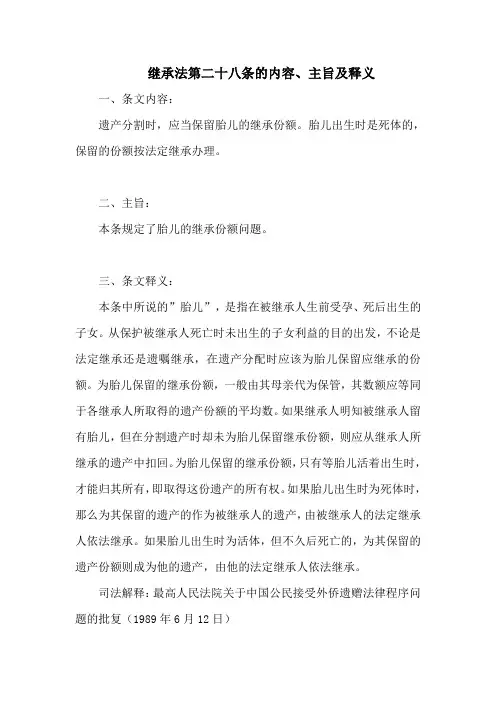

继承法第二十八条的内容、主旨及释义

一、条文内容:

遗产分割时,应当保留胎儿的继承份额。

胎儿出生时是死体的,保留的份额按法定继承办理。

二、主旨:

本条规定了胎儿的继承份额问题。

三、条文释义:

本条中所说的”胎儿”,是指在被继承人生前受孕、死后出生的子女。

从保护被继承人死亡时未出生的子女利益的目的出发,不论是法定继承还是遗嘱继承,在遗产分配时应该为胎儿保留应继承的份额。

为胎儿保留的继承份额,一般由其母亲代为保管,其数额应等同于各继承人所取得的遗产份额的平均数。

如果继承人明知被继承人留有胎儿,但在分割遗产时却未为胎儿保留继承份额,则应从继承人所继承的遗产中扣回。

为胎儿保留的继承份额,只有等胎儿活着出生时,才能归其所有,即取得这份遗产的所有权。

如果胎儿出生时为死体时,那么为其保留的遗产的作为被继承人的遗产,由被继承人的法定继承人依法继承。

如果胎儿出生时为活体,但不久后死亡的,为其保留的遗产份额则成为他的遗产,由他的法定继承人依法继承。

司法解释:最高人民法院关于中国公民接受外侨遗赠法律程序问题的批复(1989年6月12日)

黑龙江省市级人民法院:

你院(1988)民复字第13号函关于中国公民宁俊华申请接受苏侨比斯阔?维克托尔?帕夫洛维赤遗赠案件的请示,经我院审判委员会第404次会议讨论认为,可由哈尔滨市中级人民法院知告比斯阔的遗产代管部门,比斯阔将自己的个人财产遗赠给宁俊华、李成海,符合我国继承法的有关规定,对宁、李2人领受遗赠财产的请求应予允许。

如经告知,遗产代管部门仍阻碍公民合法权利的实现,宁俊华、李成海则可以遗产代管部门为被告向法院起诉,人民法院应按照普通程序进行审理,并适用继承法的有关规定。

四、民法保护胎儿利益的理论依据胎儿在未出生前受到侵害,在出生之后可以请求损害赔偿。

民法对胎儿利益予以保护的依据是什么,一直是民法理论界争论不休的问题。

归纳起来,主要有以下几种学说:(一)生命法益保护说德国学者Planck 认为,胎儿利益虽非权利,但属于生命法益,任何人均有权享有。

因为生命是先于法律而存在,是人性之表现与自然创造之一部。

生命所表现者,是生物自体之本质,生物自体因此而获取其内容,任何人对生命法益均享有权利,自得主张不受任何妨害或阻碍。

任何对人类自体之妨碍或剥夺,皆构成对生命法益之侵害,所谓对胎儿之侵害,即系对生命发展过程之妨碍。

胎儿利益受到侵害应认为是其内部生命过程受到阻碍,法律在此方面应受自然现象之拘束,不容忽视。

因此,所谓健康受损害,不能纯依法律技术之逻辑概念而界定。

健康法益本身既是来自创造,为自然所赋予,当法律加以规律并赋予一定法律效果时,自应承认此种自然的效力。

这一主张,曾被德国法院在输血感染病毒案中作为保护胎儿利益的判决理由,被学者誉为“自然法之复兴”。

(二)权利能力说在德国,针对生命法益保护说,一些学者认为,对胎儿利益的法律保护,其理由诉诸于“自然”与“创造”,未臻严谨,因而致力于寻找实体法上之依据,其主要方向在于证明胎儿具有权利能力。

在我国台湾地区,由于其“民法典”明文规定“胎儿以将来非死产者为限,关于其个人利益之保护,视为既已出生”,因而台湾学者一致认为,对胎儿利益予以保护的依据是胎儿具有一定的权利能力。

至于胎儿的权利能力其性质如何,理论上有两种主张:一是为法定的解除条件说,或限制的人格说,即认为胎儿在出生前就取得了权利能力,倘若将来为死产时,则溯及地丧失权利能力;二是法定的停止条件说,或人格溯及说,即胎儿于出生前并未取得权利能力,至其完全出生时,方溯及地取得权利能力。

(三)人身权延伸保护说我国有学者提出了人身权延伸保护说,即法律在依法保护民事主体人身权的同时,对于其在诞生前或死亡后的人身法益,给予延伸的民法保护。

对《民法总则》第16条关于胎儿利益保护的解读《民法总则》第16条规定:“涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的,胎儿视为具有民事权利能力。

但是胎儿娩出时为死体的,其民事权利能力自始不存在”,《民法总则》颁布后,对于此规定的理解和适用存在诸多疑问。

中国政法大学民商经济法学院李永军教授在《我国<民法总则>第16条关于胎儿利益保护的质疑——基于规范的实证分析与理论研究》一文中,从实证规范体系考察,认为胎儿利益保护的理论基础和规范适用存在障碍与体系断裂,分析了该条在法律适用中存在的问题并提出了建议措施。

一、该条是否赋予了胎儿以权利能力?《民法总则》第13条规定“自然人从出生时起到死亡时止,具有民事权利能力,依法享有民事权利,承担民事义务”,而第16条规定胎儿在利益保护时视为具有民事权利能力。

两者并不矛盾,“权利能力始于出生”是基本原则,其与胎儿的“权利能力”不同:出生后的人享有全方位的权利能力,既可以享有权利,也可以承担义务,既可以作原告,也可以作被告,是真正的民事主体;胎儿的权利能力仅在消极利益需要保护时才享有,故胎儿的权利能力是特别规定。

关于胎儿“娩出为死体的,其权利能力视为自始不存在”的规定,是一种附解除条件的设计,即娩出时为死体的,权利能力溯及性消灭。

因此,胎儿的民事权利能力能否取得,要看娩出的情况——生还是死,故第16条规定的“民事权利能力”只是一种“预备性资格或能力”,不能用第13条意义上的权利能力或主体地位去理解。

二、限制“利益保护”范围的目的第16条将对胎儿利益的保护限制在“涉及继承、接受赠与等胎儿利益保护”的范围内,是为了保证胎儿只能为“原告”,不能为“被告”。

因为胎儿的民事权利能力仅指依法享有权利的能力,不包括承担民事义务的能力,即胎儿在出生前只是权利主体。

为保证胎儿不成为被告,对于胎儿利益的接受赠与,其范围应作出限制性解释,即不包括附义务的赠与。

根据《民法总则》第136条和《合同法》第44条,对于胎儿利益的赠与合同应在签订之日生效,如果胎儿娩出时为死体,胎儿的权利能力被溯及地消灭,故赠与合同自始无效,但是赠与合同无效后的财产返还在实际生活存在复杂性,而且胎儿出生前接受赠与财产是没有意义的,故胎儿利益的赠与合同应解释为“自出生生效”为宜。

论胎儿利益的法律保护要:我国《民法通则》规定着我国公民的民事权利能力始于出生、终于死亡。

这说明公民的权利保护是从公民出生开始公民死亡为止,那么公民在出生之前,即胎儿时期的利益是否受法律保护呢?对此,理论界有不同的观点。

本文将从分析理论界的几种观点出发,进而论述我国在此方面的的立法现状,最终提出立法建议。

关键词:胎儿利益;法律保护;立法现状;立法建议随着社会的发展,经济的繁荣,科技的创新,越来越多的侵害胎儿利益的案件不断出现。

胎儿利益是否应受法律保护如何保护,这是司法实践中的一大难题。

本文试对此问题加以探析。

一、关于胎儿利益的法律保护的理论胎儿的法律地位以及胎儿是否享有民事能力,各国民法对此有不同的看法,主要有以下四种:(一)完全法律人格说。

所谓完全法律人格说,即胎儿作为潜在的“人”,当涉及其利益时,应视为其自母体受孕时就享有权利能力。

这意味着承认胎儿享有民事权利能力,当然这必须是以活体出生为条件的。

罗马法中有一项规则,即只要对胎儿有利,就应当将胎儿视作已经出生。

保罗也说过:“当涉及胎儿利益时,母体中的胎儿像活体一样被看待,尽管在其出生以前对他人毫无裨益。

”这意味着当胎儿的利益受到侵犯的时候的时候,它和已出生的婴儿拥有同样的权利能力、处于同等的法律地位。

但该理论已经不适用于近代立法。

(二)总括的保护主义模式。

所谓总括的保护主义模式,又称概括主义,即当涉及到胎儿的利益保护的时候,应将胎儿视为已经出生了,它和自然人处于同等的法律地位。

例如我国台湾“民法”第七条就规定:涉及胎儿的利益保护的时候,胎儿和已经出生的自然人处于同等的法律地位,而其中唯一的限制是胎儿将来出生的时候是活体。

该理论扩大了胎儿保护的范围,体现了法律的基本价值保障人权,同时具有较强的可操作性,能够满足司法实践的需要。

(三)个别的保护主义模式。

所谓个别的保护主义模式,又称个别规定主义,即胎儿在原则上是没有权利能力的,但并不排除有个别的例外情况。

《继承法》等法律是如何保护胎儿利益的- > > > > 正文

《继承法》等法律是如何保护胎儿利益的

2008-11-19 来源:互联网作者:佚名

内容提要:根据《继承法》第28条的规定,“遗产分割时,应当保留胎儿的继承份额。

胎儿出生时是死体的,保留的份额依照法定办理。

”分割遗产时,为胎儿保留的遗产份额应由胎儿的母亲代为保管或行使有关权利。

依据《最高人民法院关于贯彻执行

根据《继承法》第28条的规定,遗产分割时,应当保留胎儿的继承份额。

胎儿出生时是死体的,保留的份额依照法定办理。

分割遗产时,为胎儿保留的遗产份额应由胎儿的母亲代为保管或行使有关权利。

依据《最高人民法院关于贯彻执行中华人民共和国继承法若干问题的意见》第45条的规定,如果胎儿出生时是死体的,则为胎儿保留的遗产份额仍然作为被继承人的遗产,由被继承人的继承人依照法律规定继承;如果胎儿出生时是活体但不久又死亡的,则原来为其保留的遗产份额便作为胎儿的遗产,由其继承人依法定继承方式继承。

;

:李小娟。