人教版高一历史必修一第16课两次鸦片战争教案

- 格式:docx

- 大小:19.53 KB

- 文档页数:4

第16课《两次鸦片战争》教学设计教学指导思想与理论依据关注学生的学习过程与方法,使学生在自主学习过程和探究性学习过程中,学会产生各种疑问,发现问题,独立思考分析。

从而发挥历史学科立德树人的教育功能。

教学背景分析(一)课题及教学内容分析《两次鸦片战争》是人民版高一历史《中外历史纲要》(上)第16课,同时也是第五单元《晚清时期内忧外患与救亡图存》的开篇章,其对我国的影响是巨大的。

它是近代中国百年屈辱史的开端与不断强化,同时也是中国近代史的开端,中国的社会性质发生改变,中国社会的主要矛盾变为双重矛盾,近代中国人民肩负双重革命任务即反侵略、反封建,本课教学可有效落实立德树人的教育要求。

(二)学生情况分析作为高一新生,也是接触新教材改革的第一批学生,学习能力偏弱,学习要求却相对提高了。

幸运的是《两次鸦片战争》的基本史实学生在初中已初步学习,其对虎门销烟、《南京条约》等不平等条约这些基本史实有一定了解。

因此本课的设计将以《两次鸦片战争》的性质及失败原因和影响为主,激活学生历史思维,提高历史学科核心素养。

教学目标1.总体目标:了解中国历史从古代社会进入近代社会,认识鸦片战争是中国近代史的开端2.能通过阅读教材,运用时空定位,横向对比19世纪的中国和英国,认识19世纪中国的社会全貌以及东西方差距。

(素养目标:时空观念、唯物史观)。

3.能通过“鸦片战争爆发”的原因辨析,认识鸦片战争的侵略性质,并且能够阅读教材列举史实证明两次鸦片战争的倾略性(素养目标:唯物史观、历史解释、史料实证、家国情怀)。

4.通过观点辨析,认识两次鸦片战争对中国社会造成的影响,并建立起中西方不同的发展路径对比,认识中国近代化的畸形特点(素养目标:唯物史观、历史解释、家国情怀)。

5.通过中国由“天朝上国”走向半殖民地半封建社会,英国也由世界霸权到受美德挑战,认识到无论是中国还是英国,抑或是世界上任何其他从国家都应自豪而不自满决不躺在过去的功劳簿上。

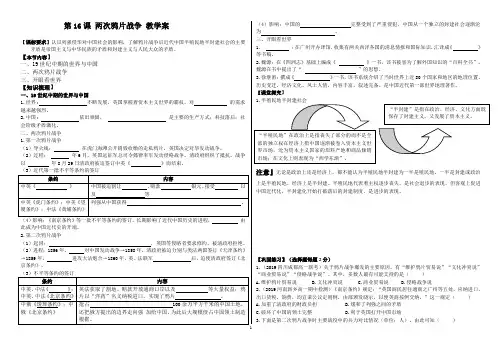

第16课两次鸦片战争教学案【课标要求】认识列强侵华对中国社会的影响,了解鸦片战争后近代中国半殖民地半封建社会的主要矛盾是帝国主义与中华民族的矛盾和封建主义与人民大众的矛盾。

【本节内容】一、19世纪中期的世界与中国二、两次鸦片战争三、开眼看世界【知识梳理】一、19世纪中期的世界与中国1.世界: 不断发展,英国掌握着资本主义世界的霸权,对的需求越来越强烈。

2.中国: 依旧顽固,是主要的生产方式;科技落后;社会阶级矛盾激化。

二、两次鸦片战争1.第一次鸦片战争(1)导火线:在虎门海滩公开销毁收缴的走私鸦片,英国决定对华发动战争。

(2)过程:年6月,英国远征军总司令懿律率军发动侵略战争。

清政府组织了抵抗。

战争以年8月29日清政府被迫签订中英《》而结束。

(3)近代第一批不平等条约的签订(4)影响:《南京条约》等一批不平等条约的签订,长期影响了近代中国历史的进程,由此成为中国近代史的开端。

2.第二次鸦片战争(1)起因:,英国等侵略者要求修约,被清政府拒绝。

(2)进程:1856年,对中国发动战争→1858年,清政府被迫分别与类法两国签订《天津条约》→1859年,进攻大沽炮合→1860年,英、法联军后,迫使清政府签订《北京条约》。

(3)不平等条约的签订(4)影响:中国的完整受到了严重侵犯,中国从一个独立的封建社会逐渐沦为。

三、开眼看世界1. :在广州开办译馆,收集有两关西洋各国的消息情报和国际知识,汇译成《》等书稿。

2.魏源:在《四洲志》基础上编成《》一书,该书被誉为了解外国知识的“百科全书”。

魏源在书中提出了“”的思想。

3.徐继畬:撰成《》一书,该书系统介绍了当时世界上近80个国家和地区的地理位置、历史变迁、经济文化、风土人情,内容丰富,叙述完备。

是中国近代第一部世界地理著作。

【课堂探究】1.半殖民地半封建社会注意』无论是政治上还是经济上,都不能认为半殖民地半封建为一半是殖民地、一半是封建或政治上是半殖民地、经济上是半封建。

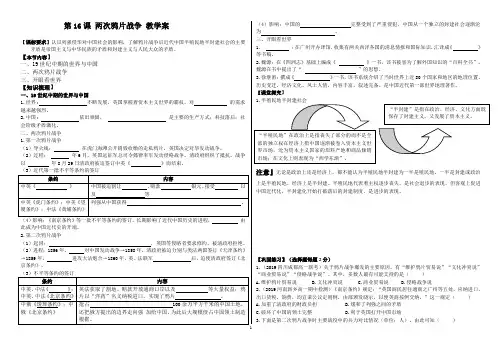

第16课两次鸦片战争教学案【课标要求】认识列强侵华对中国社会的影响,了解鸦片战争后近代中国半殖民地半封建社会的主要矛盾是帝国主义与中华民族的矛盾和封建主义与人民大众的矛盾。

【本节内容】一、19世纪中期的世界与中国二、两次鸦片战争三、开眼看世界【知识梳理】一、19世纪中期的世界与中国1.世界: 不断发展,英国掌握着资本主义世界的霸权,对的需求越来越强烈。

2.中国: 依旧顽固,是主要的生产方式;科技落后;社会阶级矛盾激化。

二、两次鸦片战争1.第一次鸦片战争(1)导火线:在虎门海滩公开销毁收缴的走私鸦片,英国决定对华发动战争。

(2)过程:年6月,英国远征军总司令懿律率军发动侵略战争。

清政府组织了抵抗。

战争以年8月29日清政府被迫签订中英《》而结束。

(3)近代第一批不平等条约的签订(4)影响:《南京条约》等一批不平等条约的签订,长期影响了近代中国历史的进程,由此成为中国近代史的开端。

2.第二次鸦片战争(1)起因:,英国等侵略者要求修约,被清政府拒绝。

(2)进程:1856年,对中国发动战争→1858年,清政府被迫分别与类法两国签订《天津条约》→1859年,进攻大沽炮合→1860年,英、法联军后,迫使清政府签订《北京条约》。

(3)不平等条约的签订(4)影响:中国的完整受到了严重侵犯,中国从一个独立的封建社会逐渐沦为。

三、开眼看世界1. :在广州开办译馆,收集有两关西洋各国的消息情报和国际知识,汇译成《》等书稿。

2.魏源:在《四洲志》基础上编成《》一书,该书被誉为了解外国知识的“百科全书”。

魏源在书中提出了“”的思想。

3.徐继畬:撰成《》一书,该书系统介绍了当时世界上近80个国家和地区的地理位置、历史变迁、经济文化、风土人情,内容丰富,叙述完备。

是中国近代第一部世界地理著作。

【课堂探究】1.半殖民地半封建社会注意』无论是政治上还是经济上,都不能认为半殖民地半封建为一半是殖民地、一半是封建或政治上是半殖民地、经济上是半封建。

两次鸦片战争【教学目标】1.比较鸦片战争前中英两国社会状况,理解鸦片战争爆发以及中国失败的必然性。

2.知道鸦片战争的过程、结果、签订签约。

3.理解鸦片战争对中国的深远影响。

【教学重难点】重点:鸦片战争的背景、过程、结果及影响。

难点:理解鸦片战争爆发的必然性以及中国失败的原因。

【知识概览】鸦片战争拉开了中国近代史的开端,本课内容主要有三个知识点。

战争前的世界与中国:欧洲进入资本主义发展时代,清政府作为中国的统治者对世界形势的变化浑然不觉。

两次鸦片战争及其它侵华行为:两次鸦片战争的失败,清政府被迫签订一系列不平等条约,中国沦为半殖民地半封建社会。

面对民族危机,林则徐、魏源和徐继畬等近代中国最早睁眼看世界的人,初步提出了向西方学习的主张。

【导入新课】教师PPT出示罂粟花的美景图片,问学生是否知道这是什么花。

学生回答教师介绍这美丽的花就是罂粟花。

在其美丽的外表下,结出的果实流出的汁液经过加工就是人们熟知的鸦片膏了。

鸦片是一种公认的毒品,长期吸食给人类带来极大的危害。

就是这样世界公认的毒品,170多年前,曾经的文明国家英国就为了鸦片向古老的中国发动了一场维护鸦片贸易的战争,这就是鸦片战争。

那么,英国为什么要发动鸦片战争呢?带着这个问题,这节课我们就来学习两次鸦片战争。

【讲授新课】框题一:19世纪中期的世界与中国『新知讲解』教师出示1840年的中国与世界形势图,让学生在地图上找出中国和英国的位置。

1840的英国刚刚完成了工业革命,工业生产的能力大大提高。

随着生产能力的提高,对原料和市场的需要就更为强烈。

为了获得原料和市场,英国凭借其强大的军事实力不断进行对外扩张。

到19世纪40年代,英国在世界范围内建立了广阔的殖民体系,号称”日不落帝国”。

在亚洲,英国已经先后占领了印度、新加坡、缅甸等殖民地。

古老而又地广人稠的中国成为了英国理想的殖民地。

这一时期,英法成为侵略中国的主力,而后崛起的美俄等列强则成为了英法侵略中国的帮凶。

第16课两次鸦片战争一、教材分析本课的主题是“两次鸦片战争与近代中国社会的变化”,教材正文部分包括三个子目:19世纪中期的世界与中国,讲述鸦片战争爆发前国内外局势,意在说明鸦片战争爆发的历史必然性;两次鸦片战争,讲述两次战争的进程和影响;开眼看世界,讲述鸦片战争后先进中国人开始了解和介绍西方,初步提出了向西方学习以求自强的主张。

,三个子目之间形成了一个整体的知识网络,第一子目建构理解战争爆发的历史情境,第二子目建立关于两次战争的史实认知;第三子目体现鸦片战争对中国社会的深层影响。

三者之间形成了一个完整的知识概念体系,建议教师在教学中对该体系进行整体的把握,并选取其中部分概念进行深入解读,以涵养学生的历史解释素养。

二、课标分析认识列强侵华对中国的影响,概述晚清时期中国人民反抗外来侵略的斗争事迹。

三、教学目标:1.唯物史观:通过两次鸦片战争的学习,学会从不同角度分析历史事件和历史人物,培养唯物史观。

2.时空观念:通过对19世纪中期的世界与中国的学习,能够从时空观念角度把握19世纪中期世界和中国的形式。

通过对比、分析、综合等方法认识到19世纪中国与世界的差距。

3.史料实证:能够利用不同的类型的史料,对两次鸦片战争和不平等条约的危害问题进行互证,形成对该问题更全面、丰富的解释。

4.历史解释:学生能够通过搜集、选择、运用相关史料对一些特殊名词做出正确的解释;如门户开放政策、协定关税、片面最惠国待遇、领事裁判权等做出解释。

5.家国情怀:认识林则徐等民族英雄勇于抵抗外来侵略的爱国主义精神,培养家国情怀。

四、教学重点:分析两次鸦片战争的背景和影响,理解中国成败的原因五、教学难点:鸦片战争失败对中国的影响六、教学方法:讲解法、讨论法七、教学课时:2课时八、教学过程(一)导入新课:19世纪初,英国在于中国的国际贸易中,处于逆差地位。

为了扭转对华贸易逆差,英国商人向中国大量走私鸦片。

(二)讲授新课一、19世纪中期的世界与中国1.鸦片战争(1)原因①根本原因:19世纪上半期,英国率先完成工业革命,成为头号资本主义强国,商品经济的发展要求夺取更多的销售市场和原料产地。

高一历史必修上册第16课《两次鸦片战争》第2课时《第二次鸦片战争的冲击与因应》教案❶教学分析➷【重点难点】重点:《天津条约》《北京条约》、火烧圆明园、开眼看世界难点:冲击--回应模式与睁眼看世界、多元史观与通商口岸的开放❷教学过程➷一、导入新课教师展示:圆明园图片、《十二生肖》、《盗墓笔记》相关剧照。

教师讲述:圆明园,位于北京西北郊。

由圆明园、长春园、万春园组成,总称圆明三园;占地面积约五千二百亩。

它本是明代一故园。

清朝从康熙至咸丰的六代帝王,历时一百五十多年,集中全国大量人力、物力、财力,把它营建成为一座举世无匹的大型皇家宫苑。

然而,在第二次鸦片中,它却被英法联军付之一炬。

教师提问:这两部影视作品《十二生肖》《盗墓笔记》反映了什么历史信息?历史上真实的圆明园兽首下落何方?教师补充:这些影视作品反映的是流失国外的圆明园文物“12生肖兽首”。

目前已经回归的有8件:牛首、猴首、虎首、猪首、马首、鼠首、兔首、龙首;另外4件——蛇首、羊首、鸡首、狗首铜像至今下落不明。

今天让我们一起学习第16课第二课时:第二次鸦片战争的冲击与因应。

二、新课讲授目标导学一:第二次鸦片战争——英法美俄卷土来,圆明三园情何堪1.教师展示材料:材料一:《南京条约》签订后,欧洲资产阶级欣喜若狂……满以为打开了中国这个广阔的市场,他们就能大量销售产品,获得高额利润,然而事实并非如此……“英国商人惊奇地发现,拥有3.6亿人口的中国,1853年人均消费其棉纺织品的价格只有0.57便士。

”“他们把英国棉纺品在中国滞销的原因归罪为中国开放的口岸太少,英国在中国享受的特权太少”。

材料二:(咸丰)十一月乙卯朔,……英人在广东以查船构衅,放砲攻城。

绅团愤击之,歼数百人。

敕叶名琛相机办理。

……己卯,叶名琛奏防剿英夷获胜。

——《清史稿·文宗本纪》教师提问:以上材料说明了第二次鸦片战争爆发的根本原因和直接原因是什么?学生回答:根本原因:列强为继续扩大在华利益;直接原因:清政府拒绝其全面修改条约的要求。

鸦片战争的冲击与因应要点一两次鸦片战争材料:争取自由贸易的战斗在英国国内已获胜利,而广州仍在实行限制。

这个城市仍拒外商于城墙之外,使外商受该城官员的辖制。

一出广州城,就是四亿人口的中国国内大市场。

曼彻斯特的制造商们互相议论说,只要想到这件事:如果每个中国人的衬衣下摆长一英寸,我们的工厂就得忙上数十年!只要能够打开这个壁垒就好了。

只要英国能找到一个安全港口,能夺得一个岛屿并将它变成一个受英国保护的弊绝风清的货物集散地,那就好了。

驻广州的英国散商1830年12月在呈递下院的请愿书中辩解说,对华贸易是世界上潜力最大的贸易。

——费正清《剑桥中国晚清史》【探究】根据材料并结合所学,分析英国为了实现对华贸易而引发了什么历史事件?发生这一事件的根本根本原因是什么?【答案】历史事件:侵略中国的鸦片战争;根本原因:工业革命使英国对原料和市场的需求加剧,急需打开中国市场。

(一)鸦片战争的背景:1、19世纪中期的世界与中国2、鸦片战争爆发的原因●根本原因:英国完成工业革命,积极对外扩张,掠夺资本主义发展所需的原料和商品市场。

●主要原因:受自然经济的抵制,中英贸易中中国处于出超地位。

为了扭转贸易逆差,英国向中国走私鸦片。

●直接原因:中国的禁烟运动。

(二)两次鸦片战争1、第一次鸦片战争(1840—1842)(1)战争进程:1840年,英军远征军总司令懿律率军开进广州海口,发动侵略;1842年8月29日清政府被迫签订中英《南京条约》,战争结束;(2)战争结果:失败,签订近代历史上第一批不平等条约●《南京条约》的危害:破坏中国领土主权;加重清政府和中国人民的负担;破坏中国的关税自主权;破坏中国的贸易主权等。

●领事裁判权:帝国主义国家通过不平等条约在一些半殖民地国家攫取的非法特权之一。

即帝国主义国家的侨民在居留国犯罪或成为民事诉讼的被告时,居留国法庭无权审判,只能由该国的领事裁判。

又称为“治外法权”,1943年抗日战争期间废除。

《两次鸦片战争》教学设计一、教材分析与学情分析(一)教材分析从课标要求来看,本节课内容属于《中外历史纲要上》第五单元“晚清时期的内忧外患与救亡图存”的第一课,在《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》中,对本单元内容提出的课标要求为“认识列强侵华对中国社会的影响,概述晚清时期中国人民反抗外来侵略的斗争事迹,理解其性质和意义;认识社会各阶级为挽救危局所作的努力及存在的局限性”,“鸦片战争”作为西方侵略中国的开端,本节课的重点是对“列强侵华对中国社会的影响”以及“林则徐、魏源等人为挽救国家危亡做出的努力和局限性”的认识。

从知识体系而言,本节课内容是中国近代史的开端部分,不仅与之前清朝部分僵化的政治体制、闭关锁国以及经济方面日益落后于世界潮流相关联,还和这一时期世界史部分第一次工业革命带来的列强的殖民地争夺的形势相关,故本节课应注重中国史部分与世界史部分的联系。

从知识内容而言,本节课主要分为三部分,第一部分内容为“19世纪中期的世界与中国”,这一部分内容聚焦于鸦片战争发生的背景,在鸦片战争前夕,英国和其他殖民主义国家把侵略的矛头指向中国,但清政府对世界形势依旧浑然不觉,且社会矛盾激化,处在各地农民起义此起彼伏的内忧状态;第二部分内容为“两次鸦片战争”,本部分内容包含两次鸦片战争及一系列丧权辱国条约的签订,以及这一系列条约的签订对中国的独立、主权以及领土完整的严重侵犯;第三部分内容为“开眼看世界”,鸦片战争之后,面对如此严峻的形势,一批有志之士成为近代中国最早开眼看世界的人,他们初步提出了向西方学习的主张。

(二)学情分析1.授课对象西安市长安区某中学高一年级学生2.学情分析(1)知识基础在初中八年级上册的学习中,已经对虎门硝烟、两次鸦片战争以及一系列的条约的签订等基本史实有了比较详细的学习,有了一定的基础。

(2)薄弱环节在高中的学习中需要更加注重通过史料分析得出结论,需要学生具备将具体的事件放在一整个时空背景下的全面认识,这些在初中涉及较少,教师应在教学过程中渗透核心素养的培育。

第16课两次鸦片战争教学设计【课标要求】认识列强侵华对中国社会的影响,概述晚清时期中国人民反抗外来侵略的斗争事迹,理解其性质和意义;认识社会各阶级为挽救危局所作的努力及存在的局限性。

【教材分析】本课所依据的教材是统编版高中历史教科书——《中外史纲要》(上)中第五单元《晚清时期的内忧外患与救亡图存》中的第一课。

本节课上承第四单元清朝前期政治、经济和文化的发展,君主专制不断走向顶峰。

下启中国逐步沦为半殖民地半封建化社会,中国被迫卷入世界潮流,开始融入工业文明。

自此,课本分为两条主线:一是中华民族危机的逐步加深;二是各阶层的救亡图存运动。

期间既表现有历史的宽度:中国与世界联系;也有历史的深度:中国从封建社会开始进入到半殖民地半封建化社会。

【教学思路设计】依据新课标的的理念,我对教材的内容结构进行适当重组和拓展,把鸦片战争放到历史的纵深,那么从1793年马嘎尔尼使团访华就已经孕育着中英两大文明的冲突,其大历史的背景是两大变局:英国经历工业革命,新兴的工业文明走向成熟,而同期的中国经历康乾盛世,成熟农业文明由盛转衰。

本节课与以往教材相比增加了战争的背景和影响,尤其是加大了战争前中英双方的对比,弱化了战争的过程。

教材的内容组织应该说条理清晰、结构完整,但也中规中矩。

针对此,依据课程立意的原则,对教材的内容结构进行适当重组和拓展。

本节课的立意为“冲突”,包括鸦片战争前的冲突—战争前双方的对比;战后的冲击——鸦片战争对中国的影响,中国被迫卷入到世界资本主义市场。

【学情分析】本次教学对象为高一年级学生,历史知识水平不一,对于鸦片战争的相关史实了解的不是很清楚,在材料分析和归纳概括上仍有很多不足之处,所以本次教学在要求学生掌握一定的历史基础知识之外,初步培养学生分析材料和归纳概括的能力,渗透历史学科核心素养。

【教学重难点】重点:识记两次鸦片战争爆发的背景、原因、经过、结果。

结合史料,讨论两次鸦片战争对中国的影响(民族危机与民族觉醒)。