《荆轲刺秦王》阅读练习及答案

- 格式:doc

- 大小:1.86 KB

- 文档页数:1

《荆轲刺秦王》练习一、熟读课文,理出故事梗概,说说作者是怎样表现荆轲的性格的设题意图:本题意在让学生在整体把握课文内容的基础上,理清思路,概括要点。

理出故事梗概,要对情节作适当概括。

荆轲的性格也是在情节的发展中体现出来的。

参考答案:可分若干情节概述。

如:大军压境、计议行刺、求取信物、准备匕首、配备副手、怒叱太子、易水诀别、慷慨悲歌、计见秦王、顾笑武阳、秦廷搏击、倚柱笑骂、遇难身亡。

荆轲的性格:深沉(准备信物时深谋远虑)、刚毅(迟发见疑,他怒叱太子)、机智勇敢(秦廷搏击)。

二、背诵易水诀别一段,并说说这段描写烘托了怎样的气氛,其中的音乐描写有什么作用设题意图:本题意在让学生鉴赏这篇文章的优美段落。

参考答案:这段描写,烘托了一种慷慨悲壮的气氛。

如“白衣冠”“士皆垂泪涕泣”“士皆瞋目,发尽上指冠”“风萧萧兮易水寒”等都是渲染凄凉悲怆的氛围和同仇敌忾的气势。

其中音乐描写表现荆轲的思想感情,也是渲染悲壮气氛。

三、比较下列句子中加点的词的意义和现代汉语有什么不同1、樊将军仰天太息流涕2、持千金之资币物3、樊将军以穷困来归丹4、樊於期偏袒扼腕而进5、诸郎中执兵6、乃引其匕首提秦王7、断其左股设题意图:本题意在让学生了解古今词义的差别。

参考答案:1、涕:(古义)眼泪;(今义)鼻涕。

2、币:(古义)礼品;(今义)货币。

3、穷困:(古义)走投无路;(今义)贫穷。

4、偏袒:(古义)袒露一只臂膀;(今义)袒护双方中的某一方。

5、郎中:(古义)宫廷的侍卫;(今义)称中医医生。

6、提:(古义)投击;(今义)拿着。

7、股:(古义)大腿;(今义)量词(用于成条的东西)。

四、对于荆轲其人其事,历来仁者见仁,智者见智。

有人认为荆轲那种舍生忘死,扶弱济困,反抗强暴的精神是感人的;有人认为荆轲用行刺手段来达到某种政治目的,这种举动不足取。

结合当时的历史背景,谈谈你的看法设题意图:本题意在让学生从历史发展的角度,用现代观念审视作品,作出自己的评价。

荆轲刺秦王一、文言基础专练1.下列各句中不含通假字的一项是( )A.今日往而不反者,竖子也B.秦王还柱而走C.荆轲奉樊於期头函D.燕王诚振怖大王之威解析:选C A项,反—返;B项,还—环;D项,振—震。

2.对下列各句中加点词语的解释,不正确的一项是( )A.持千金之资币.物币:礼品B.厚遗.秦王宠臣中庶子蒙嘉遗:给予、赠送C.荆轲顾笑武阳,前为谢.曰谢:道谢D.图穷.而匕首见穷:穷尽解析:选C 谢:谢罪。

3.下列各句中加点词的词类活用情况,与例句中加点的词用法相同的一项是( ) 例句:函.封,燕王拜送于庭A.轲自知事不就,倚柱而笑,箕.踞以骂B.又前.而为歌C.皆白衣冠...以送之D.秦武阳色变振恐,群臣怪.之解析:选A A项和例句都是名词作状语。

B项是方位名词作动词。

C项是名词作动词。

D项是形容词的意动用法。

4.下列对加点虚词的意义和用法判断正确的一项是( )①秦王还柱而.走②图穷而.匕首见③而乃以.手共搏之④侍医夏无且以.其所奉药囊提轲A.①②不同,③④不同B.①②相同,③④不同C.①②不同,③④相同D.①②相同,③④相同解析:选C ①连词,表修饰关系;②连词,表承接关系;③④均为介词,用,拿。

5.下列各句句式特点不同于其他三项的一项是( )A.秦王购之金千斤,邑万家B.太子及宾客知其事者C.群臣侍殿上者,不得持尺兵D.而燕国见陵之耻除矣解析:选D D项为被动句,其他三项为定语后置句。

6.下列对句中加点词语的解说,不正确的一项是( )A.“则虽欲长侍足下..”,足下,对对方的尊称,译为“您”。

属于历史词,现已不再使用。

B.“今闻购将军之首,金.千斤”,金,先秦甚至秦汉时期,白银还没有成为货币,“金”就是铜。

C.“至易水上,既祖.,取道”,祖,临行时祭祖先,是古时常见的一种送行仪式,这里引申为饯行和送别。

D.“为变徵..之声”,变徵,古时音乐分宫、商、角、徵、羽、变宫、变徵七音,变徵是徵音的变调,声调悲凉。

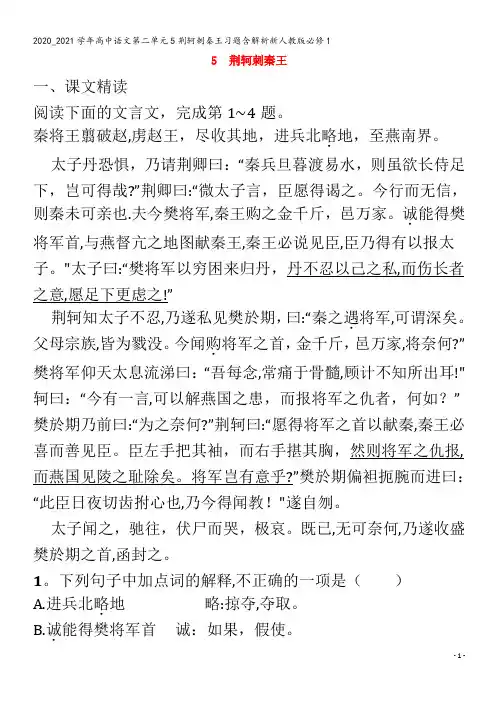

5荆轲刺秦王课后篇巩固提升随堂演练一、课文精读阅读下面的文字,完成第1~4题。

秦将王翦破赵,虏赵王,尽收其地,进兵北略.地,至燕南界。

太子丹恐惧,乃请荆卿曰:“秦兵旦暮渡易水,则虽欲长侍足下,岂可得哉?”荆卿曰:“微太子言,臣愿得谒之。

今行而无信,则秦未可亲也。

夫今樊将军,秦王购之金千斤,邑万家。

诚.能得樊将军首,与燕督亢之地图献秦王,秦王必说见臣,臣乃得有以报太子。

”太子曰:“樊将军以穷困来归丹,丹不忍以己之私,而伤长者之意,愿足下更虑之!”荆轲知太子不忍,乃遂私见樊於期,曰:“秦之遇.将军,可谓深矣。

父母宗族,皆为戮没。

今闻购.将军之首,金千斤,邑万家,将奈何?”樊将军仰天太息流涕曰:“吾每念,常痛于骨髓,顾计不知所出耳!”轲曰:“今有一言,可以解燕国之患,而报将军之仇者,何如?”樊於期乃前曰:“为之奈何?”荆轲曰:“愿得将军之首以献秦,秦王必喜而善见臣。

臣左手把其袖,而右手揕其胸,然则将军之仇报,而燕国见陵之耻除矣。

将军岂有意乎?”樊於期偏袒扼腕而进曰:“此臣日夜切齿拊心也,乃今得闻教!”遂自刎。

太子闻之,驰往,伏尸而哭,极哀。

既已,无可奈何,乃遂收盛樊於期之首,函封之。

1.下列句子中加点词的解释,不正确的一项是()A.进兵北略.地略:掠夺,夺取。

B.诚.能得樊将军首诚:如果,假使。

C.秦之遇.将军遇:会面,碰到。

D.今闻购.将军之首购:重金征求。

项,“遇”,对待。

2.下列对文中词语相关含义的理解,不正确的一项是()A.“太子”指封建时代君主儿子中被确定继承君位的人,有时也可指其他儿子。

B.“卿”,古代高级官职或爵位的称谓。

文中称荆轲为“荆卿”是对他的敬称。

C.“足下”是我国古代交际用语,下称上或同辈相称的敬辞。

战国时也用以称君主。

”,我国古代对男子的尊称。

对年纪大、辈分高、德高望重的人称“长者”。

项,“有时也可指其他儿子”错。

其他儿子称“皇子”。

《现代汉语词典》注释“太子”为“帝王的儿子中已经确定继承帝位或王位的”。

荆轲刺秦王练习题及答案LT字音翦樊於期髓揕拊盛谒袒扼淬忤濡叱徵瞋陛慑发惶卒提眩遗创且筑箕通假字秦王必说:而燕国见陵之耻除矣日以尽矣往而不反者,竖子也今太子迟之,请辞决矣燕王诚振怖燕王拜送于庭设九宾:荆轲奉樊於期头函秦武阳色变振恐少假借之图穷而匕首见秦王还柱而走卒起不意:词类活用【北】进兵北略地:【旦暮】秦兵旦暮渡易水:【私】丹不忍以己之私:【前】樊於期乃前曰:又前而为歌曰:荆轲顾笑武阳,前为谢曰:左右既前:【函】乃遂收盛樊於期之首,函封之:【远】其人居远未来:【祖】至易水上,既祖,取道:【白衣冠】皆白衣冠以送之:【涕】士皆垂泪涕泣:【上】欲与( 之) 俱( 往)以(之)试人皆陈(于)殿下其人居远未来,而为(之)留待与燕督亢之地图献(于)秦王③被动句父母宗族,皆为戮没燕国见陵之耻除矣④倒装句群臣侍殿上者【定语后置句】太子及宾客知其事者【定语后置句】燕王拜送于庭【状语后置句】使毕使于前【状语后置句】秦王购之金千斤【状语后置句】【定语后置句】常痛于骨髓【状语后置句】百度百科里整理的答案重要字音翦(jiǎn)樊於期(fán wū jī)髓(suǐ)揕(zhèn)拊(fǔ)盛(chéng)谒(yè)袒(tǎn)扼(è)淬(cuì)忤(wǔ)濡(rú)叱(chì)徵(zhǐ)瞋(chēn)陛(bì)慑(shè)发(fā)惶(huáng)卒(cù)提(dǐ )眩(xuàn)遗(wèi)创(chuāng)且(jū) 筑(zhú) 箕(jī)通假字秦王必说:说通“悦”,高兴、喜欢。

而燕国见陵之耻除矣“陵”通“凌”凌辱日以尽矣“以”通“已”已经往而不反者,竖子也“反”通“返”返回今太子迟之,请辞决矣“决”通“诀” 诀别燕王诚振怖“振”通“震”惧怕燕王拜送于庭“庭”通“廷”朝廷设九宾:宾通“傧”,傧相,迎宾赞礼的人荆轲奉樊於期头函"奉"通"捧",手捧,捧着秦武阳色变振恐“振”通“震”,惧怕少假借之“少”通“稍”稍微图穷而匕首见“见”通“现”出现秦王还柱而走“还”(huán)通“环”环绕卒起不意:卒(cù) 通“猝”,突然词类活用【北】进兵北略地:名词作状语,向北【旦暮】秦兵旦暮渡易水:名词作状语,早晚【私】丹不忍以己之私:形容词用作名词,私心【前】樊於期乃前曰:方位名词用作动词,走上前又前而为歌曰:方位名词用作动词,走上前荆轲顾笑武阳,前为谢曰:名词用作动词,走上前左右既前:走上前【函】乃遂收盛樊於期之首,函封之:名词用作状语,用匣子【远】其人居远未来:形容词用作名词,远地【祖】至易水上,既祖,取道:名词用作动词,出行前祭路神【白衣冠】皆白衣冠以送之:名词用作动词,白衣冠,穿白色的衣服,戴白色的帽子【涕】士皆垂泪涕泣:名词用作动词,哭【上】发尽上指冠:名词作状语,向上非有诏不得上:方位名词用作动词,上前【迟】顷之未发,太子迟之:形容词的意动用法,以……为迟【厚】厚遗秦王宠臣中庶子蒙嘉:名词用作状语,用厚礼【朝服】(秦王)乃朝服:名词用作动词,穿上上朝的礼服【使】燕王拜送于庭,使使以闻大王:动词用作名词,使者。

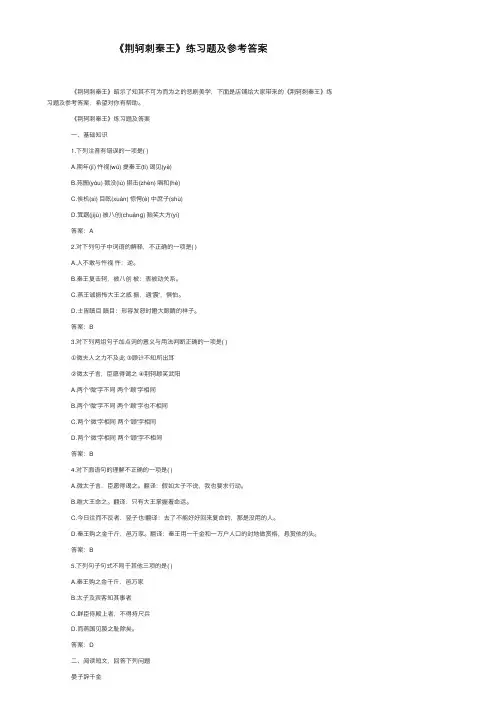

《荆轲刺秦王》练习题及参考答案 《荆轲刺秦王》昭⽰了知其不可为⽽为之的悲剧美学,下⾯是店铺给⼤家带来的《荆轲刺秦王》练习题及参考答案,希望对你有帮助。

《荆轲刺秦王》练习题及答案 ⼀、基础知识 1.下列注⾳有错误的⼀项是( ) A.期年(jī) 忤视(wū) 提秦王(tí) 谒见(yè) B.苑囿(yòu) 戮没(lù) 揕击(zhèn) 唱和(hè) C.俟机(sì) ⽬眩(xuàn) 惊愕(è) 中庶⼦(shù) D.箕踞(jíjù) 被⼋创(chuānɡ) 贻笑⼤⽅(yí) 答案:A 2.对下列句⼦中词语的解释,不正确的⼀项是( ) A.⼈不敢与忤视忤:逆。

B.秦王复击轲,被⼋创被:表被动关系。

C.燕王诚振怖⼤王之威振,通'震',惧怕。

D.⼠皆瞋⽬瞋⽬:形容发怒时瞪⼤眼睛的样⼦。

答案:B 3.对下列两组句⼦加点词的意义与⽤法判断正确的⼀项是( ) ①微夫⼈之⼒不及此③顾计不知所出⽿ ②微太⼦⾔,⾂愿得谒之④荆轲顾笑武阳 A.两个'微'字不同两个'顾'字相同 B.两个'微'字不同两个'顾'字也不相同 C.两个'微'字相同两个'顾'字相同 D.两个'微'字相同两个'顾'字不相同 答案:B 4.对下⾯语句的理解不正确的⼀项是( ) A.微太⼦⾔,⾂愿得谒之。

翻译:假如太⼦不说,我也要求⾏动。

B.唯⼤王命之。

翻译:只有⼤王掌握着命运。

C.今⽇往⽽不反者,竖⼦也!翻译:去了不能好好回来复命的,那是没⽤的⼈。

D.秦王购之⾦千⽄,⾢万家。

翻译:秦王⽤⼀千⾦和⼀万户⼈⼝的封地做赏格,悬赏他的头。

答案:B 5.下列句⼦句式不同于其他三项的是( ) A.秦王购之⾦千⽄,⾢万家 B.太⼦及宾客知其事者 C.群⾂侍殿上者,不得持尺兵 D.⽽燕国见陵之耻除矣。

荆轲刺秦王练习题及答案LT字音翦樊於期髓揕拊盛谒袒扼淬忤濡叱徵瞋陛慑发惶卒提眩遗创且筑箕通假字秦王必说:而燕国见陵之耻除矣日以尽矣往而不反者,竖子也今太子迟之,请辞决矣燕王诚振怖燕王拜送于庭设九宾:荆轲奉樊於期头函秦武阳色变振恐少假借之图穷而匕首见秦王还柱而走卒起不意:词类活用【北】进兵北略地:【旦暮】秦兵旦暮渡易水:【私】丹不忍以己之私:【前】樊於期乃前曰:又前而为歌曰:荆轲顾笑武阳,前为谢曰:左右既前:【函】乃遂收盛樊於期之首,函封之:【远】其人居远未来:【祖】至易水上,既祖,取道:【白衣冠】皆白衣冠以送之:【涕】士皆垂泪涕泣:【上】欲与( 之) 俱( 往)以(之)试人皆陈(于)殿下其人居远未来,而为(之)留待与燕督亢之地图献(于)秦王③被动句父母宗族,皆为戮没燕国见陵之耻除矣④倒装句群臣侍殿上者【定语后置句】太子及宾客知其事者【定语后置句】燕王拜送于庭【状语后置句】使毕使于前【状语后置句】秦王购之金千斤【状语后置句】【定语后置句】常痛于骨髓【状语后置句】百度百科里整理的答案重要字音翦(jiǎn)樊於期(fán wū jī)髓(suǐ)揕(zhèn)拊(fǔ)盛(chéng)谒(yè)袒(tǎn)扼(è)淬(cuì)忤(wǔ)濡(rú)叱(chì)徵(zhǐ)瞋(chēn)陛(bì)慑(shè)发(fā)惶(huáng)卒(cù)提(dǐ )眩(xuàn)遗(wèi)创(chuāng)且(jū) 筑(zhú) 箕(jī)通假字秦王必说:说通“悦”,高兴、喜欢。

而燕国见陵之耻除矣“陵”通“凌”凌辱日以尽矣“以”通“已”已经往而不反者,竖子也“反”通“返”返回今太子迟之,请辞决矣“决”通“诀” 诀别燕王诚振怖“振”通“震”惧怕燕王拜送于庭“庭”通“廷”朝廷设九宾:宾通“傧”,傧相,迎宾赞礼的人荆轲奉樊於期头函"奉"通"捧",手捧,捧着秦武阳色变振恐“振”通“震”,惧怕少假借之“少”通“稍”稍微图穷而匕首见“见”通“现”出现秦王还柱而走“还”(huán)通“环”环绕卒起不意:卒(cù) 通“猝”,突然词类活用【北】进兵北略地:名词作状语,向北【旦暮】秦兵旦暮渡易水:名词作状语,早晚【私】丹不忍以己之私:形容词用作名词,私心【前】樊於期乃前曰:方位名词用作动词,走上前又前而为歌曰:方位名词用作动词,走上前荆轲顾笑武阳,前为谢曰:名词用作动词,走上前左右既前:走上前【函】乃遂收盛樊於期之首,函封之:名词用作状语,用匣子【远】其人居远未来:形容词用作名词,远地【祖】至易水上,既祖,取道:名词用作动词,出行前祭路神【白衣冠】皆白衣冠以送之:名词用作动词,白衣冠,穿白色的衣服,戴白色的帽子【涕】士皆垂泪涕泣:名词用作动词,哭【上】发尽上指冠:名词作状语,向上非有诏不得上:方位名词用作动词,上前【迟】顷之未发,太子迟之:形容词的意动用法,以……为迟【厚】厚遗秦王宠臣中庶子蒙嘉:名词用作状语,用厚礼【朝服】(秦王)乃朝服:名词用作动词,穿上上朝的礼服【使】燕王拜送于庭,使使以闻大王:动词用作名词,使者。

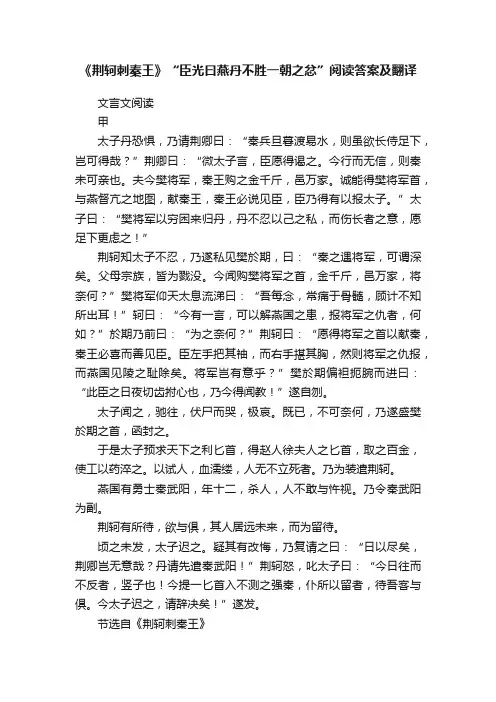

《荆轲刺秦王》“臣光曰燕丹不胜一朝之忿”阅读答案及翻译文言文阅读甲太子丹恐惧,乃请荆卿曰:“秦兵旦暮渡易水,则虽欲长侍足下,岂可得哉?”荆卿曰:“微太子言,臣愿得谒之。

今行而无信,则秦未可亲也。

夫今樊将军,秦王购之金千斤,邑万家。

诚能得樊将军首,与燕督亢之地图,献秦王,秦王必说见臣,臣乃得有以报太子。

”太子曰:“樊将军以穷困来归丹,丹不忍以己之私,而伤长者之意,愿足下更虑之!”荆轲知太子不忍,乃遂私见樊於期,曰:“秦之遇将军,可谓深矣。

父母宗族,皆为戮没。

今闻购樊将军之首,金千斤,邑万家,将奈何?”樊将军仰天太息流涕曰:“吾每念,常痛于骨髓,顾计不知所出耳!”轲曰:“今有一言,可以解燕国之患,报将军之仇者,何如?”於期乃前曰:“为之奈何?”荆轲曰:“愿得将军之首以献秦,秦王必喜而善见臣。

臣左手把其袖,而右手揕其胸,然则将军之仇报,而燕国见陵之耻除矣。

将军岂有意乎?”樊於期偏袒扼腕而进曰:“此臣之日夜切齿拊心也,乃今得闻教!”遂自刎。

太子闻之,驰往,伏尸而哭,极哀。

既已,不可奈何,乃遂盛樊於期之首,函封之。

于是太子预求天下之利匕首,得赵人徐夫人之匕首,取之百金,使工以药淬之。

以试人,血濡缕,人无不立死者。

乃为装遣荆轲。

燕国有勇士秦武阳,年十二,杀人,人不敢与忤视。

乃令秦武阳为副。

荆轲有所待,欲与俱,其人居远未来,而为留待。

顷之未发,太子迟之。

疑其有改悔,乃复请之曰:“日以尽矣,荆卿岂无意哉?丹请先遣秦武阳!”荆轲怒,叱太子曰:“今日往而不反者,竖子也!今提一匕首入不测之强秦,仆所以留者,待吾客与俱。

今太子迟之,请辞决矣!”遂发。

节选自《荆轲刺秦王》乙臣光曰燕丹不胜一朝之忿以犯虎狼之秦轻虑浅谋挑怨速祸使召公之庙不祀忽诸罪孰大焉而论者或谓之贤岂不过哉夫为国家者,任官以才,立政以礼,怀民以仁,交邻以信。

是以官得其人,政得其节,百姓怀其德,四邻亲其义。

夫如是,则国家安如磐石,炽如焱火。

触之者碎,犯之者焦,虽有强暴之国,尚何足畏哉!丹释此不为,顾以万乘之国,决匹夫之怒,逞盗贼之谋,功隳身戮,社稷为墟,不亦悲哉!夫其膝行、蒲伏,非恭也;复言、重诺,非信也;糜金、散玉,非惠也;刎首、决腹,非勇也。

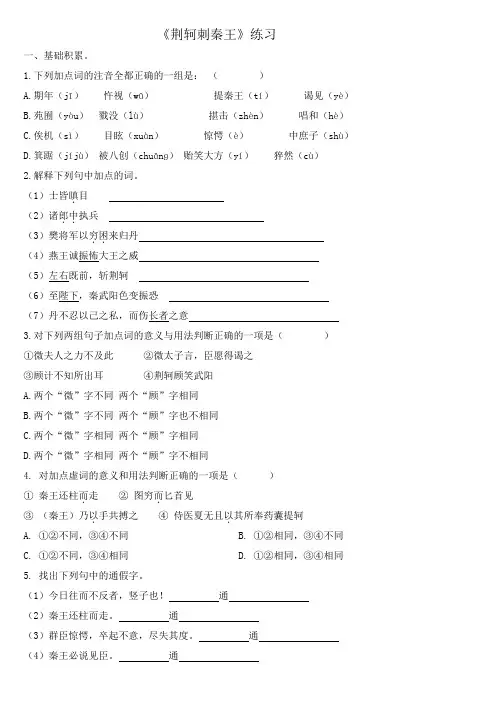

《荆轲刺秦王》练习一、基础积累。

1.下列加点词的注音全都正确的一组是:()A.期年(jī)忤视(wū)提秦王(tí)谒见(yè)B.苑囿(yòu)戮没(lù)揕击(zhèn)唱和(hè)C.俟机(sì)目眩(xuàn)惊愕(è)中庶子(shù)D.箕踞(jíjù)被八创(chuānɡ)贻笑大方(yí)猝然(cù)2.解释下列句中加点的词。

(1)士皆瞋.目(2)诸郎中..执兵(3)樊将军以穷困..来归丹(4)燕王诚振怖大王之威(5)左右既前,斩荆轲(6)至陛下,秦武阳色变振恐(7)丹不忍以己之私,而伤长者之意3.对下列两组句子加点词的意义与用法判断正确的一项是()①微夫人之力不及此②微太子言,臣愿得谒之③顾计不知所出耳④荆轲顾笑武阳A.两个“微”字不同两个“顾”字相同B.两个“微”字不同两个“顾”字也不相同C.两个“微”字相同两个“顾”字相同D.两个“微”字相同两个“顾”字不相同4. 对加点虚词的意义和用法判断正确的一项是()①秦王还柱而.走②图穷而.匕首见③(秦王)乃以.手共搏之④侍医夏无且以.其所奉药囊提轲A. ①②不同,③④不同B. ①②相同,③④不同C. ①②不同,③④相同D. ①②相同,③④相同5. 找出下列句中的通假字。

(1)今日往而不反者,竖子也!通(2)秦王还柱而走。

通(3)群臣惊愕,卒起不意,尽失其度。

通(4)秦王必说见臣。

通6. 写出下列加点词的古义和今义。

(1)攀将军仰天太息流涕古:今:(2)则秦未可亲也古:今:(3)樊将军以穷困来归丹古:今:(4)樊於期偏袒扼腕而进古:今:7. 下列句中加点词均属于名词作动词的一组是()①乃遂收盛樊於期之首,函封之②又前而为歌曰③乃朝服,设九宾④顷之未发,太子迟之⑤使使以闻大王⑥箕踞以骂曰⑦今行而无信,则秦未可亲也⑧皆白衣冠以送之A. ①②③B. ④⑤⑦C. ②③⑧D. ①⑥⑧8.对下面语句的理解不正确的一项是()A.微太子言,臣愿得谒之。

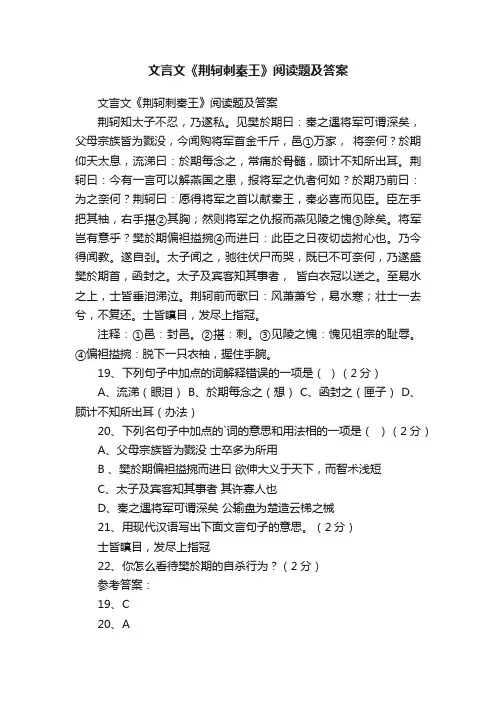

文言文《荆轲刺秦王》阅读题及答案文言文《荆轲刺秦王》阅读题及答案荆轲知太子不忍,乃遂私。

见樊於期曰:秦之遇将军可谓深矣,父母宗族皆为戮没,今闻购将军首金千斤,邑①万家,将奈何?於期仰天太息,流涕曰:於期每念之,常痛於骨髓,顾计不知所出耳。

荆轲曰:今有一言可以解燕国之患,报将军之仇者何如?於期乃前曰:为之奈何?荆轲曰:愿得将军之首以献秦王,秦必喜而见臣。

臣左手把其袖,右手揕②其胸;然则将军之仇报而燕见陵之愧③除矣。

将军岂有意乎?樊於期偏袒搤捥④而进曰:此臣之日夜切齿拊心也。

乃今得闻教。

遂自刭。

太子闻之,驰往伏尸而哭,既已不可奈何,乃遂盛樊於期首,函封之。

太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。

至易水之上,士皆垂泪涕泣。

荆轲前而歌曰:风萧萧兮,易水寒;壮士一去兮,不复还。

士皆瞋目,发尽上指冠。

注释:①邑:封邑。

②揕:刺。

③见陵之愧:愧见祖宗的耻辱。

④偏袒搤捥:脱下一只衣袖,握住手腕。

19、下列句子中加点的词解释错误的一项是()(2分)A、流涕(眼泪)B、於期每念之(想)C、函封之(匣子)D、顾计不知所出耳(办法)20、下列名句子中加点的`词的意思和用法相的一项是()(2分)A、父母宗族皆为戮没士卒多为所用B 、樊於期偏袒搤捥而进曰欲伸大义于天下,而智术浅短C、太子及宾客知其事者其许寡人也D、秦之遇将军可谓深矣公输盘为楚造云梯之械21、用现代汉语写出下面文言句子的意思。

(2分)士皆瞋目,发尽上指冠22、你怎么看待樊於期的自杀行为?(2分)参考答案:19、C20、A21、大家都瞪大了眼睛,头发向上顶起了帽子22、他的自杀,是一种自我牺牲,为了帮助荆轲取得秦王的信任,完成刺杀任务,达到报灭族之仇、保全燕国的目的。

他的这种行为,是值得肯定的,可歌可泣的。

5 荆轲刺秦王一、课文精读阅读下面的文言文,完成第1~4题。

秦将王翦破赵,虏赵王,尽收其地,进兵北略.地,至燕南界。

太子丹恐惧,乃请荆卿曰:“秦兵旦暮渡易水,则虽欲长侍足下,岂可得哉?”荆卿曰:“微太子言,臣愿得谒之。

今行而无信,则秦未可亲也.夫今樊将军,秦王购之金千斤,邑万家。

诚.能得樊将军首,与燕督亢之地图献秦王,秦王必说见臣,臣乃得有以报太子。

"太子曰:“樊将军以穷困来归丹,丹不忍以己之私,而伤长者之意,愿足下更虑之!”荆轲知太子不忍,乃遂私见樊於期,曰:“秦之遇.将军,可谓深矣。

父母宗族,皆为戮没。

今闻购.将军之首,金千斤,邑万家,将奈何?”樊将军仰天太息流涕曰:“吾每念,常痛于骨髓,顾计不知所出耳!"轲曰:“今有一言,可以解燕国之患,而报将军之仇者,何如?”樊於期乃前曰:“为之奈何?”荆轲曰:“愿得将军之首以献秦,秦王必喜而善见臣。

臣左手把其袖,而右手揕其胸,然则将军之仇报,而燕国见陵之耻除矣。

将军岂有意乎?”樊於期偏袒扼腕而进曰:“此臣日夜切齿拊心也,乃今得闻教!"遂自刎。

太子闻之,驰往,伏尸而哭,极哀。

既已,无可奈何,乃遂收盛樊於期之首,函封之。

1。

下列句子中加点词的解释,不正确的一项是()A.进兵北略.地略:掠夺,夺取。

B.诚.能得樊将军首诚:如果,假使。

C.秦之遇.将军遇:会面,碰到。

D.今闻购.将军之首购:重金征求。

项,“遇”,对待。

2。

下列对文中词语相关含义的理解,不正确的一项是()A.“太子”指封建时代君主儿子中被确定继承君位的人,有时也可指其他儿子。

B.“卿”,古代高级官职或爵位的称谓.文中称荆轲为“荆卿”是对他的敬称。

C.“足下”是我国古代交际用语,下称上或同辈相称的敬辞.D。

“长者”,我国古代对男子的尊称。

对年纪大、辈分高、德高望重的人称“长者”。

项,“有时也可指其他儿子”错。

其他儿子称“皇子".《现代汉语词典》注释“太子”为“帝王的儿子中已经确定继承帝位或王位的"。

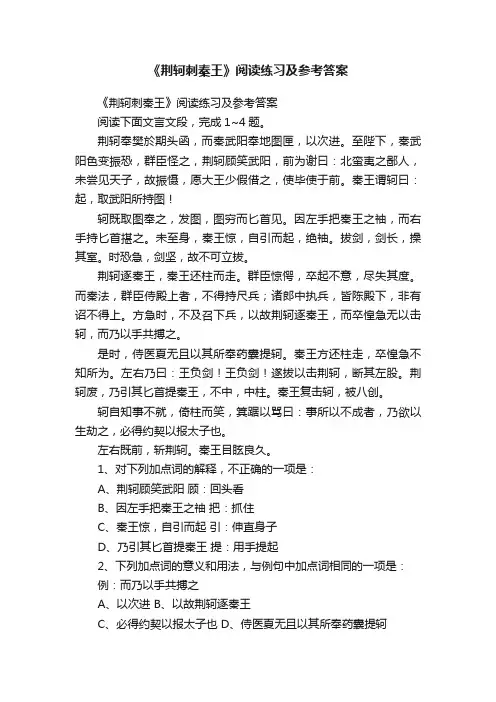

《荆轲刺秦王》阅读练习及参考答案《荆轲刺秦王》阅读练习及参考答案阅读下面文言文段,完成1~4题。

荆轲奉樊於期头函,而秦武阳奉地图匣,以次进。

至陛下,秦武阳色变振恐,群臣怪之,荆轲顾笑武阳,前为谢曰:北蛮夷之鄙人,未尝见天子,故振慑,愿大王少假借之,使毕使于前。

秦王谓轲曰:起,取武阳所持图!轲既取图奉之,发图,图穷而匕首见。

因左手把秦王之袖,而右手持匕首揕之。

未至身,秦王惊,自引而起,绝袖。

拔剑,剑长,操其室。

时恐急,剑坚,故不可立拔。

荆轲逐秦王,秦王还柱而走。

群臣惊愕,卒起不意,尽失其度。

而秦法,群臣侍殿上者,不得持尺兵;诸郎中执兵,皆陈殿下,非有诏不得上。

方急时,不及召下兵,以故荆轲逐秦王,而卒惶急无以击轲,而乃以手共搏之。

是时,侍医夏无且以其所奉药囊提轲。

秦王方还柱走,卒惶急不知所为。

左右乃曰:王负剑!王负剑!遂拔以击荆轲,断其左股。

荆轲废,乃引其匕首提秦王,不中,中柱。

秦王复击轲,被八创。

轲自知事不就,倚柱而笑,箕踞以骂曰:事所以不成者,乃欲以生劫之,必得约契以报太子也。

左右既前,斩荆轲。

秦王目眩良久。

1、对下列加点词的解释,不正确的一项是:A、荆轲顾笑武阳顾:回头看B、因左手把秦王之袖把:抓住C、秦王惊,自引而起引:伸直身子D、乃引其匕首提秦王提:用手提起2、下列加点词的意义和用法,与例句中加点词相同的一项是:例:而乃以手共搏之A、以次进B、以故荆轲逐秦王C、必得约契以报太子也D、侍医夏无且以其所奉药囊提轲3、对下列句中加点通假字的判断,不正确的一项是:A、秦武阳色变振恐振:通赈B、群臣惊愕,卒起不意卒:通猝C、秦王还柱而走还:通环D、图穷而匕首见见:通现4、下列对情节、人物及写法的分析,不正确的一项是A、选文描写了荆轲刺秦王过程中顾笑武阳图穷匕见倚柱笑骂等惊心动魄的场面。

B、写荆轲笑顾前三个动作,衬托出秦武阳的胆怯和秦王的`威严。

C、作者以群臣的惊愕,秦王的惶急、左右的惊呼,从侧面衬托了荆轲的英雄虎胆。

《荆轲刺秦王》阅读训练与参考答案一、在括号内写出下列句中加点字的通假字。

1. 秦王必说见臣( )2. 今日往而不反者( )3. 燕王诚振怖大王之威( )4. 秦王还柱而走( )5. 卒起不意( )二、写出下列句中加点词语的古义。

1. 樊将军以穷困来归丹今义:贫穷古义:2.樊将军仰天太息流涕曰今义:鼻涕古义:3. 樊於期偏袒扼腕而进曰今义:袒护双方中的一方古义:4. 持千金之资币物今义:货币古义:5. 愿大王少假借之今义:利用某种名义、力量等来达到目的.古义:6. 秦王还柱而走今义:步行古义:7. 诸郎中执兵今义:中医医生古义:8. 侍医夏无且以其所奉药囊提轲今义:垂手拿着古义:9. 断其左股今义:量词,用于成条的东西古义:10. 左右既前,斩荆轲今义:左和右两方面古义:三、解释下列句中加点的多义词。

1. 见图穷而匕首见( )未得与项羽相见( )臣诚恐见欺于王而负赵( )2. 谢前为谢曰( )多谢后世人( )乃谢客就车( )阿母谢媒人( )3. 假愿大王少假借之( )以是人多以书假余( )假舆马者( )4. 封乃遂收盛樊於期之首,函封之( )又欲肆其西封( )既东封郑( )四、指出下列句中加点词的活用情况并解释。

1. 顷之未发,太子迟之( )2. 函封之( )3. 发尽上指冠( )五、指出下列句子的句式特点并翻译。

1. 今日往而不反者,竖子也!( )2. 荆轲有所待,欲与俱。

( )3. 太子及宾客知其事者。

( )4. 群臣侍殿上者。

( )5. 嘉为先言于秦王。

( )6. 燕王拜送于庭。

( )7. 父母宗族,皆为戮没。

( )8. 而燕国见陵之耻除矣。

( )参考答案一、1. “说”通“悦”;2. “反”通“返”;3. “振”通“震”;4. “还”通“环”;5. “卒”通“猝”。

二、1. 走投无路;2. 眼泪;3. 袒露一只臂膀;4. 礼品;5. 宽容、原谅;6. 跑;7. 宫廷的侍卫;8. 掷击;9. 大腿;10. 近臣。

5 荆轲刺秦王唱一曲别离歌,“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还";揾一把英雄泪,“事所以不成者,乃欲以生劫之,必得约契以报太子也”。

你作别了白衣冠的太子丹,踏上了无归期的秦国路,丢开生死,守住承诺!壮哉,荆轲!你是一名剑客。

剑道曾经是你毕生的追求,游侠天下曾经是你唯一的夙愿。

一袭青衫,三尺长剑,涉过了吴越的水,翻过了齐鲁的山。

烈烈长风,你倚剑而行;皑皑白雪,你把酒而歌。

你凭着一名剑客一往无前的气势,挟一把匕首闯入秦宫,只为守住那份承诺。

太子丹的嘱托,樊於期的信任,燕地百姓的希望,使你坚定信念:刺杀秦王,别无选择。

你正是循着这条实践诺言的艰难道路,英勇地捍卫着国家的利益和个人心灵深处那份不朽的契约.赏古诗易水怀古马戴①荆卿西去不复返,易水东流无尽期。

落日萧条蓟城②北,黄沙白草任风吹。

注①马戴:晚唐诗人,早年屡试落第,为官后又因直言被贬,其时的唐王朝,地方节度使尾大不掉,中央朋党纷争,已现败亡颓势.②蓟城:战国时期,燕国的首都,在易水边。

【赏析】这首诗是诗人在边塞军幕期间所作。

当年荆轲在易水边上辞别故国,冒死前往秦国行刺秦王,一去未返。

一千多年之后,诗人经过易水,不禁感慨万千,虽然荆轲已经死去很久,但他英勇的壮举和视死如归的精神,就像不分昼夜、东流不止的易水一样,千百年来被传唱不绝,留给后人无限悲凉.这首诗描写落日、古城、黄沙、白草、秋风等意象,营造了一幅萧瑟凄凉的易水秋景图.诗人借景抒情,通过描写破败的古城上昏黄的落日和茫茫沙地上纤细的白草被秋风扫过的画面,营造萧瑟凄凉的意境,来展现诗人对国家衰败的悲凉之情或无力为国效力的慨叹。

荆轲刺秦王是一个流传很广的故事,英勇无畏的荆轲背负着燕太子丹的期盼进入强大的秦国,他明知成功的机会渺茫,但仍在易水边诀别众人。

在秦国的朝堂之上,他机智英勇,虽最终失败,却名传千古。

有人赞扬他,有人同情他,也有人认为他违背了历史的潮流,注定要失败。

[适用话题]①人生的选择;②不畏强权;③认清历史;④命运与时代;⑤性格决定命运等。

《荆轲刺秦王》阅读练习【课内阅读】阅读下面的文字,完成1~6题。

太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。

至易水上,既祖,取道。

高渐离击筑,荆轲和而歌,为变徵之声,士皆垂泪涕泣。

又前而为歌曰:“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还!”复为慷慨羽声,士皆瞋目,发尽上指冠。

于是荆轲遂就车而去,终已不顾。

既至秦,持千金之资币物,厚遗秦王宠臣中庶子蒙嘉。

嘉为先言于秦王曰:“燕王诚振怖大王之威,不敢兴兵以拒大王,愿举国为内臣,比诸侯之列,给贡职如郡县,而得奉守先王之宗庙。

恐惧不敢自陈,谨斩樊於期头,及献燕之督亢之地图,函封,燕王拜送于庭,使使以闻大王。

唯大王命之。

”秦王闻之,大喜。

乃朝服,设九宾,见燕使者咸阳宫。

荆轲奉樊於期头函,而秦武阳奉地图匣,以次进。

至陛下,秦武阳色变振恐,群臣怪之,荆轲顾笑武阳,前为谢曰:“北蛮夷之鄙人,未尝见天子,故振慑,愿大王少假借之,使毕使于前。

”秦王谓轲曰:“起,取武阳所持图!”轲既取图奉之,发图,图穷而匕首见。

因左手把秦王之袖,而右手持匕首揕之。

未至身,秦王惊,自引而起,绝袖。

拔剑,剑长,操其室。

时恐急,剑坚,故不可立拔。

荆轲逐秦王,秦王还柱而走。

群臣惊愕,卒起不意,尽失其度。

而秦法,群臣侍殿上者,不得持尺兵;诸郎中执兵,皆陈殿下,非有诏不得上。

方急时,不及召下兵,以故荆轲逐秦王,而卒惶急无以击轲,而乃以手共搏之。

是时,侍医夏无且以其所奉药囊提轲。

秦王方还柱走,卒惶急不知所为。

左右乃曰:“王负剑!王负剑!”遂拔以击荆轲,断其左股。

荆轲废,乃引其匕首提秦王,不中,中柱。

秦王复击轲,被八创。

轲自知事不就,倚柱而笑,箕踞以骂曰:“事所以不成者,乃欲以生劫之,必得约契以报太子也。

”1.对下列各句中加点词语的解释,不正确的一项是( )A.持千金之资币.物币:礼品。

B.厚遗.秦王宠臣中庶子蒙嘉遗:给予、赠送。

C.荆轲顾笑武阳,前为谢.曰谢:道谢。

D.图穷.而匕首见穷:穷尽。

2.下列各句中无通假字的一项是( )A.秦王必说见臣 B.群臣惊愕,卒起不意,尽失其度C.秦王还柱而走 D.乃引其匕首提秦王3.依据词类活用情况,与例句中加点的词用法相同的一项是( )例句:函.封,燕王拜送于庭A.轲自知事不就,倚柱而笑,箕.踞以骂 B.又前.而为歌C.皆白衣冠...以送之 D.秦武阳色变振恐,群臣怪.之4.下列各句中加点词意思不同的一组是 ( )A.①荆轲顾.笑武阳②顾.野有麦场B.①既.已,无可奈何②既.克,公问其故C.①轲自知是不就.②瞬息可就.D.①而燕国见.陵之耻除矣②图穷而匕首见.5.选项中的“而”与例句中的“而”用法相同的一项是( )例句:荆轲和而.歌A.又前而.为歌 B.秦王惊,自引而.起,绝袖C.荆轲奉樊於期头函,而.秦武阳奉地图匣,以次进D.子子孙孙无穷匮也,而.山不加增6.对下列句子文言句式的判断,正确的一项是( )①太子及宾客知其事者②群臣侍殿上者③秦王复击轲,被八创④而燕国见陵之耻除矣A.①和②相同,③和④相同 B.①和②相同,③和④不同C.①和②不同,③和④相同 D.①和②不同,③和④不同【扩展阅读】阅读下面的文言文,完成1~5题。

《荆轲刺秦王》“太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之”阅读及答案原文及翻译文言文阅读理解(12分)太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。

至易水上,既祖,取道。

高渐离击筑,荆轲和而歌,为变徵之声,士皆垂泪涕泣。

又前而为歌曰:风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还!复为慷慨羽声,士皆瞋目,发尽上指冠。

于是荆轲遂就车而去,终已不顾。

既至秦,持千金之资币物,厚遗秦王宠臣中庶子蒙嘉。

嘉为先言于秦王曰:燕王诚振怖大王之威,不敢兴兵以拒大王,愿举国为内臣,比诸侯之列,给贡职如郡县,而得奉守先王之宗庙。

恐惧不敢自陈,谨斩樊於期头,及献燕之督亢之地图,函封,燕王拜送于庭,使使以闻大王。

唯大王命之。

秦王闻之,大喜。

乃朝服,设九宾,见燕使者咸阳宫。

荆轲奉樊於期头函,而秦武阳奉地图匣,以次进。

至陛下,秦武阳色变振恐,群臣怪之,荆轲顾笑武阳,前为谢曰:北蛮夷之鄙人,未尝见天子,故振慑,愿大王少假借之,使毕使于前。

秦王谓轲曰:起,取武阳所持图!轲既取图奉之,发图,图穷而匕首见。

因左手把秦王之袖,而右手持匕首揕之。

未至身,秦王惊,自引而起,绝袖。

拔剑,剑长,操其室。

时恐急,剑坚,故不可立拔。

荆轲逐秦王,秦王还柱而走。

群臣惊愕,卒起不意,尽失其度。

而秦法,群臣侍殿上者,不得持尺兵;诸郎中执兵,皆陈殿下,非有诏不得上。

方急时,不及召下兵,以故荆轲逐秦王,而卒惶急无以击轲,而乃以手共搏之。

是时,侍医夏无且以其所奉药囊提轲。

秦王方还柱走,卒惶急不知所为。

左右乃曰:王负剑!王负剑!遂拔以击荆轲,断其左股。

荆轲废,乃引其匕首提秦王,不中,中柱。

秦王复击轲,被八创。

轲自知事不就,倚柱而笑,箕踞以骂曰:事所以不成者,乃欲以生劫之,必得约契以报太子也。

左右既前,斩荆轲。

秦王目眩良久。

(《荆轲刺秦王》节选)4.下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是()A.持千金之资币物币:礼品B.愿举国为内臣举:全、整个C.乃朝服,设九宾朝服:上朝的衣服D.荆轲奉樊於期头函奉:同捧5.下列句子分为四组,全都直接表现荆轲勇敢的一组是()①荆轲和而歌,为变徵之声②秦舞阳色变振恐③因左手把秦王之袖,而右手持匕首揕之④遂拔以击荆轲,断其左股⑤乃引其匕首提秦王⑥倚柱而笑,箕踞以骂曰A.③④⑤B.②④⑥C.①②⑤D.③⑤⑥6.下列对文意的理解不正确的一项是()A.易水送别,慷慨悲歌,荆轲做好了以身赴死的准备。

【高中课内阅读】《荆轲刺秦王》高一课内语段节选阅读及答案怎样提高自己的阅读能力一直是大家所烦恼的一个问题,只有不断练习才会有进步。

为大家整理了高一课内语段节选阅读,希望大家阅读愉快。

荆轲刺杀秦王高中一班课文节选阅读和答案(一)《荆轲刺秦王》(10分)后来他来到秦朝,持有数千枚金币和材料,留下一位妃子孟佳,成为秦王最喜爱的大臣之一。

嘉为先言于秦王曰:“燕王诚振怖大王之威,不敢兴兵以逆军吏,愿举国为内臣。

比诸侯之列,给贡职如郡县,而得奉守先王之宗庙。

恐惧不敢自陈,谨斩樊於期头,及献燕之督亢之地图,函封,燕王拜送于庭,使使以闻大王。

唯大王命之。

”秦王听到这个消息喜出望外。

这是一件宫廷礼服,有九位客人。

见咸阳宫燕使者。

荆轲奉樊於期头函,而秦武阳奉地图匣,以次进。

至陛下,秦武阳色变振恐,群臣怪之,荆轲顾笑武阳,前为谢曰:“北蛮夷之鄙人,未尝见天子,故振慑,愿大王少假借之,使毕使于前。

”秦王谓轲曰:“起,取武阳所持地图!”柯拍下照片并播放。

他把照片发给我。

照片很差,匕首也看得见。

因为左手拿着秦王的袖子,右手拿着匕首?对在到达尸体前,秦王很惊讶。

他从领先者开始,失去了袖子。

拔出剑来,剑很长,使用房间。

惊慌失措时,剑很结实,你拔不出来。

荆轲逐秦王,秦王还柱而走。

群臣惊愕,卒起不意,尽失其度。

而秦法,群臣侍殿上者,不得持尺兵;诸郎中执兵,皆陈殿下,非有诏不得上。

方急时,不及召下兵,以故荆轲逐秦王,而卒惶急无以击轲,而乃以手共搏之。

当时,医生夏武带着药袋把柯带走了。

秦王方桓柱离开时,当兵惊慌失措,不知如何是好。

左右奈伊说:“国王拿着剑!国王拿着剑!”于是他拔出来打敬可,摔断了左大腿。

Jing Ke放弃了,却带着匕首提及秦国王,而不是在中间的柱子上。

秦王再次攻击柯,被八人击中。

轲自知事不就,倚柱而笑,箕踞以骂曰:“事所以不成者,乃欲以生劫之,必得约契以报太子也。

”左前右前,剪荆轲。

秦王眼花缭乱了很长一段时间。

12.解释下列加点词语的含义(2分)(1)愿全国人民都当我的部长:________________________________(3)秦王还柱而走:___________(4)轲自知事不就:___________13.将下列句子翻译成现代汉语(4分)(1)持千金之资币物,厚遗秦王宠臣中庶子蒙嘉。

荆轲刺秦王(节选)

荆轲奉樊於期头函,而秦武阳奉地图匣,以次进。

至陛下,秦武阳色变振恐,群臣怪之,荆轲顾笑武阳,前为谢曰:“北蛮夷之鄙人,未尝见天子,故振慑,愿大王少假借之,使毕使于前。

”秦王谓轲曰:“起,取武阳所持图!”

轲既取图奉之,发图,图穷而匕首见。

因左手把秦王之袖,而右手持匕首揕之。

未至身,秦王惊,自引而起,绝袖。

拔剑,剑长,操其室。

时恐急,剑坚,故不可立拔。

荆轲逐秦王,秦王还柱而走。

群臣惊愕,卒起不意,尽失其度。

而秦法,群臣侍殿上者,不得持尺兵;诸郎中执兵,皆陈殿下,非有诏不得上。

方急时,不及召下兵,以故荆轲逐秦王,而卒惶急无以击轲,而乃以手共搏之。

是时,侍医夏无且以其所奉药囊提轲。

秦王方还柱走,卒惶急不知所为。

左右乃曰:“王负剑!王负剑!”遂拔以击荆轲,断其左股。

荆轲废,乃引其匕首提秦王,不中,中柱。

秦王复击轲,被八创。

轲自知事不就,倚柱而笑,箕踞以骂曰:“事所以不成者,乃欲以生劫之,必得约契以报太子也。

”

1、下面划线词解释正确的是()A、秦王还柱而走同“环”,绕着 B、愿大王少假借之宽恕C、乃引其匕首提秦王攻击 D、轲自知事不就成功

2、判断下面论断哪个符合客观事实()A 、荆轲之所以没有行刺成功,是刺杀秦王是逆历史潮流的做法,注定要失败。

B 、荆轲之所以追着秦王在大殿内跑,是秦王身边的大臣侍卫胆小怕事,自私自利。

C 、荆轲之所没有行刺成功,是荆轲想劫持秦王作为人质,然后跟秦国订立互不侵犯的和平条约。

D 、荆轲之所以没有成功,一是自己武功不够高超,谋事不周;二是缺乏得力助手。

3、翻译下面句子。

(1)北蛮夷之鄙人,未尝见天子,故振慑,愿大王少假借之,使毕使于前。

________________________________________________________________(2)事所以不成者,乃欲以生劫之,必得约契以报太子也。

________________________________________________________________

答案:

1、C

2、D

3、(1)(他是)北方边远地区的粗俗人,不曾见过天子,所以害怕,望大王宽恕他,让他在您面前完成使命。

(2)因为荆轲不是只求刺杀秦王,而是想劫持他,逼秦王立下约契(与燕国结成互不攻击友好邻邦东西方战略合作伙伴自由贸易联盟~协定书)来报答燕太子丹对他的国士之遇。