荆轲刺秦王练习题

- 格式:docx

- 大小:31.67 KB

- 文档页数:9

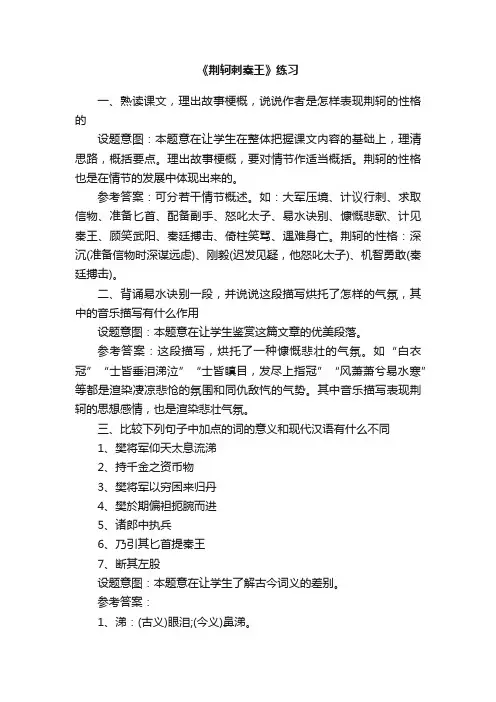

《荆轲刺秦王》练习一、熟读课文,理出故事梗概,说说作者是怎样表现荆轲的性格的设题意图:本题意在让学生在整体把握课文内容的基础上,理清思路,概括要点。

理出故事梗概,要对情节作适当概括。

荆轲的性格也是在情节的发展中体现出来的。

参考答案:可分若干情节概述。

如:大军压境、计议行刺、求取信物、准备匕首、配备副手、怒叱太子、易水诀别、慷慨悲歌、计见秦王、顾笑武阳、秦廷搏击、倚柱笑骂、遇难身亡。

荆轲的性格:深沉(准备信物时深谋远虑)、刚毅(迟发见疑,他怒叱太子)、机智勇敢(秦廷搏击)。

二、背诵易水诀别一段,并说说这段描写烘托了怎样的气氛,其中的音乐描写有什么作用设题意图:本题意在让学生鉴赏这篇文章的优美段落。

参考答案:这段描写,烘托了一种慷慨悲壮的气氛。

如“白衣冠”“士皆垂泪涕泣”“士皆瞋目,发尽上指冠”“风萧萧兮易水寒”等都是渲染凄凉悲怆的氛围和同仇敌忾的气势。

其中音乐描写表现荆轲的思想感情,也是渲染悲壮气氛。

三、比较下列句子中加点的词的意义和现代汉语有什么不同1、樊将军仰天太息流涕2、持千金之资币物3、樊将军以穷困来归丹4、樊於期偏袒扼腕而进5、诸郎中执兵6、乃引其匕首提秦王7、断其左股设题意图:本题意在让学生了解古今词义的差别。

参考答案:1、涕:(古义)眼泪;(今义)鼻涕。

2、币:(古义)礼品;(今义)货币。

3、穷困:(古义)走投无路;(今义)贫穷。

4、偏袒:(古义)袒露一只臂膀;(今义)袒护双方中的某一方。

5、郎中:(古义)宫廷的侍卫;(今义)称中医医生。

6、提:(古义)投击;(今义)拿着。

7、股:(古义)大腿;(今义)量词(用于成条的东西)。

四、对于荆轲其人其事,历来仁者见仁,智者见智。

有人认为荆轲那种舍生忘死,扶弱济困,反抗强暴的精神是感人的;有人认为荆轲用行刺手段来达到某种政治目的,这种举动不足取。

结合当时的历史背景,谈谈你的看法设题意图:本题意在让学生从历史发展的角度,用现代观念审视作品,作出自己的评价。

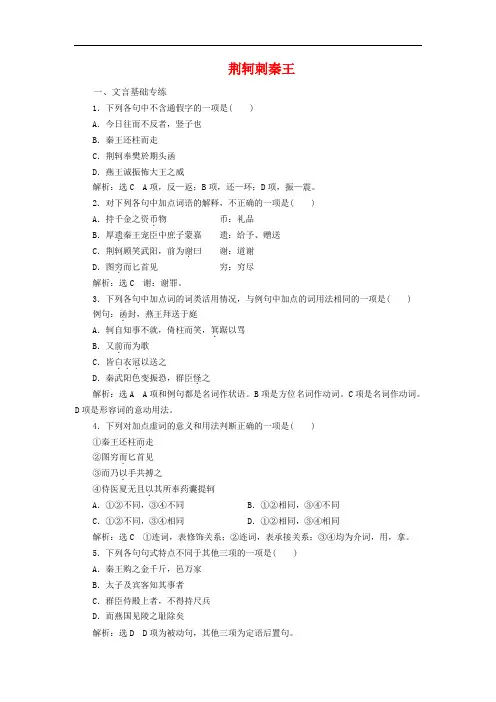

荆轲刺秦王一、文言基础专练1.下列各句中不含通假字的一项是( )A.今日往而不反者,竖子也B.秦王还柱而走C.荆轲奉樊於期头函D.燕王诚振怖大王之威解析:选C A项,反—返;B项,还—环;D项,振—震。

2.对下列各句中加点词语的解释,不正确的一项是( )A.持千金之资币.物币:礼品B.厚遗.秦王宠臣中庶子蒙嘉遗:给予、赠送C.荆轲顾笑武阳,前为谢.曰谢:道谢D.图穷.而匕首见穷:穷尽解析:选C 谢:谢罪。

3.下列各句中加点词的词类活用情况,与例句中加点的词用法相同的一项是( ) 例句:函.封,燕王拜送于庭A.轲自知事不就,倚柱而笑,箕.踞以骂B.又前.而为歌C.皆白衣冠...以送之D.秦武阳色变振恐,群臣怪.之解析:选A A项和例句都是名词作状语。

B项是方位名词作动词。

C项是名词作动词。

D项是形容词的意动用法。

4.下列对加点虚词的意义和用法判断正确的一项是( )①秦王还柱而.走②图穷而.匕首见③而乃以.手共搏之④侍医夏无且以.其所奉药囊提轲A.①②不同,③④不同B.①②相同,③④不同C.①②不同,③④相同D.①②相同,③④相同解析:选C ①连词,表修饰关系;②连词,表承接关系;③④均为介词,用,拿。

5.下列各句句式特点不同于其他三项的一项是( )A.秦王购之金千斤,邑万家B.太子及宾客知其事者C.群臣侍殿上者,不得持尺兵D.而燕国见陵之耻除矣解析:选D D项为被动句,其他三项为定语后置句。

6.下列对句中加点词语的解说,不正确的一项是( )A.“则虽欲长侍足下..”,足下,对对方的尊称,译为“您”。

属于历史词,现已不再使用。

B.“今闻购将军之首,金.千斤”,金,先秦甚至秦汉时期,白银还没有成为货币,“金”就是铜。

C.“至易水上,既祖.,取道”,祖,临行时祭祖先,是古时常见的一种送行仪式,这里引申为饯行和送别。

D.“为变徵..之声”,变徵,古时音乐分宫、商、角、徵、羽、变宫、变徵七音,变徵是徵音的变调,声调悲凉。

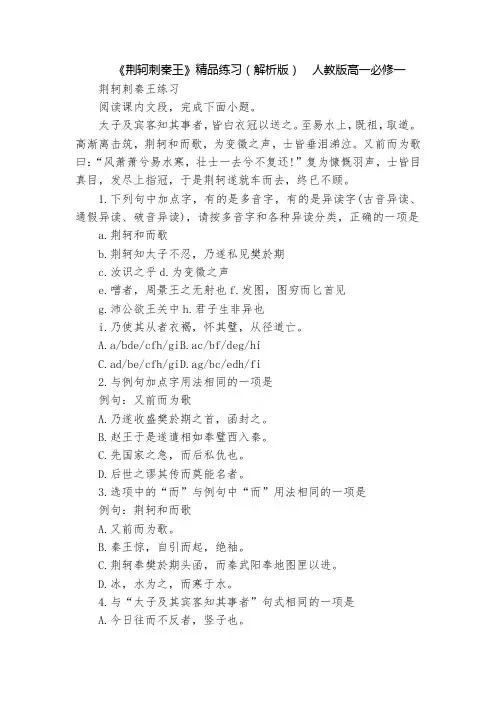

《荆轲刺秦王》精品练习(解析版)人教版高一必修一荆轲刺秦王练习阅读课内文段,完成下面小题。

太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。

至易水上,既祖,取道。

高渐离击筑,荆轲和而歌,为变徵之声,士皆垂泪涕泣。

又前而为歌曰:“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还!”复为慷慨羽声,士皆目真目,发尽上指冠,于是荆轲遂就车而去,终已不顾。

1.下列句中加点字,有的是多音字,有的是异读字(古音异读、通假异读、破音异读),请按多音字和各种异读分类,正确的一项是a.荆轲和而歌b.荆轲知太子不忍,乃遂私见樊於期c.汝识之乎d.为变徵之声e.噌者,周景王之无射也f.发图,图穷而匕首见g.沛公欲王关中h.君子生非异也i.乃使其从者衣褐,怀其璧,从径道亡。

A.a/bde/cfh/giB.ac/bf/deg/hiC.ad/be/cfh/giD.ag/bc/edh/fi2.与例句加点字用法相同的一项是例句:又前而为歌A.乃遂收盛樊於期之首,函封之。

B.赵王于是遂遣相如奉璧西入秦。

C.先国家之急,而后私仇也。

D.后世之谬其传而莫能名者。

3.选项中的“而”与例句中“而”用法相同的一项是例句:荆轲和而歌A.又前而为歌。

B.秦王惊,自引而起,绝袖。

C.荆轲奉樊於期头函,而秦武阳奉地图匣以进。

D.冰,水为之,而寒于水。

4.与“太子及其宾客知其事者”句式相同的一项是A.今日往而不反者,竖子也。

B.子言未发而哀乐具乎其前。

C.永州之野产异蛇,黑质而白章;触草木,尽死,以啮人,无御之者。

D.蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

5.对下面几篇文章的标题作两次筛选,每次选出不同于其他几篇的一项A.《赤壁之战》B.《唐睢不辱使命》C.《窦娥冤》D.《邹忌讽齐王纳谏》E.《荆轲刺秦王》6.对选段句意分析不正确的一项是A.太子和宾客都“白衣冠”送行,说明这是非常悲壮的生离死别,以示任务重大和艰巨。

B.“为变徵之声”和“风萧萧兮易水寒,壮士一去不复还”的歌声,创造了悲怆的氛围。

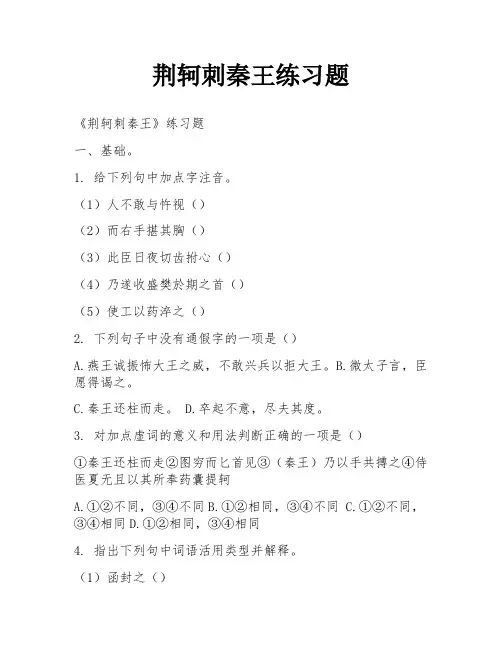

荆轲刺秦王练习题《荆轲刺秦王》练习题一、基础。

1. 给下列句中加点字注音。

(1)人不敢与忤视()(2)而右手揕其胸()(3)此臣日夜切齿拊心()(4)乃遂收盛樊於期之首()(5)使工以药淬之()2. 下列句子中没有通假字的一项是()A.燕王诚振怖大王之威,不敢兴兵以拒大王。

B.微太子言,臣愿得谒之。

C.秦王还柱而走。

D.卒起不意,尽夫其度。

3. 对加点虚词的意义和用法判断正确的一项是()①秦王还柱而走②图穷而匕首见③(秦王)乃以手共搏之④侍医夏无且以其所奉药囊提轲A.①②不同,③④不同B.①②相同,③④不同C.①②不同,③④相同D.①②相同,③④相同4. 指出下列句中词语活用类型并解释。

(1)函封之()(2)太子迟之()(3)群臣怪之()5. 解释下列各句中“略”的意义。

(1)攻城略地()(2)略无慕艳意()(3)燕赵之君,始有远略()(4)今操芟荑大难,略已平矣()6. 写出下列加点词的古义和今义。

(1)攀将军仰天太息流涕古:今:(2)则秦未可亲也古:今:(3)樊将军以穷困来归丹古:今:(4)樊於期偏袒扼腕而进古:今:7. 翻译下列句子。

(1)樊将军以穷困来归丹,丹不忍以己之私,而伤长者之意。

(2)乃今得闻教!(3)乃为装遣荆轲。

(4)今提一匕首入不测之强秦,仆所以留者,待吾客与俱。

(5)愿举国为内臣,比诸侯之列,给贡职如郡县,而得奉守先王之宗庙。

(6)然则将军之仇报,而燕国见陵之耻除矣。

(7)事所以不成者,乃欲以生劫之,必得约契以报太子也。

(8)人不敢与忤视。

(9)荆轲有所待,欲与俱。

二、汇总。

(一)找出下列各句中的通假字并解释。

1.今日往而不反者,竖子也________通________,________________2.秦王还柱而走________通________,________________3.秦王必说见臣________通________,________________4.燕王诚振怖大王之威________通________,________________5.卒起不意,尽失其度________通________,________________(二)解释下列句中加线词。

荆轲刺秦王的练习题一、选择题1. 荆轲刺秦王的故事发生在哪个朝代?A. 汉朝B. 唐朝C. 秦朝D. 宋朝2. 荆轲刺秦王的目的是为了:A. 个人恩怨B. 政治目的C. 爱情D. 金钱3. 下列哪项不是荆轲刺秦王时所携带的物品?A. 地图B. 匕首C. 毒药D. 长剑4. 荆轲在刺杀秦王之前,曾经向谁学习剑术?A. 孔子B. 孟子C. 庄子D. 韩非子5. 荆轲刺秦王的故事中,秦王最终是否被刺杀?A. 是B. 否二、填空题6. 荆轲是战国时期______国的刺客。

7. 荆轲刺秦王的故事中,荆轲使用的匕首上涂有______。

8. 荆轲在刺杀秦王时,秦王的侍卫______及时出现,帮助秦王脱险。

9. 荆轲刺秦王的行动最终以______告终。

10. 荆轲刺秦王的故事反映了战国时期______的激烈。

三、简答题11. 简述荆轲刺秦王的动机和背景。

12. 描述荆轲刺秦王过程中的关键事件。

13. 分析荆轲刺秦王失败的原因。

四、论述题14. 论述荆轲刺秦王的故事在中国古代文化中的意义和影响。

五、材料分析题15. 阅读以下关于荆轲刺秦王的史料记载,分析荆轲的个人品质及其行动对后世的影响。

“荆轲者,卫人也。

好读书击剑,为人慷慨悲歌。

始皇并天下,欲以威服诸侯,荆轲乃献图于秦,图穷而匕首见,遂刺始皇,不中,为秦所杀。

”六、判断题16. 荆轲刺秦王的故事是真实发生的,不是虚构的。

()17. 荆轲刺秦王使用的匕首是他自己制作的。

()18. 荆轲刺秦王的故事发生在秦朝建立之前。

()19. 荆轲刺秦王的故事被广泛记载于《史记》中。

()20. 荆轲刺秦王的行动得到了燕国国君的支持。

()七、连线题21. 将下列人物与他们对应的身份或事件连接起来。

荆轲 A. 燕国太子丹的使者太子丹 B. 秦王的侍卫秦王 C. 刺杀秦王的刺客侍卫 D. 燕国的国君八、翻译题22. 将以下古文翻译成现代汉语。

“荆轲至秦,献图于秦王,图穷而匕首见,荆轲持匕首刺秦王,秦王惊起,左右救之。

《荆轲刺秦王》习题一、基础测试1.下列各组词语中加点字的读音与所给注音完全相同的一项是()A. shl 侍奉饰演对峙有恃无恐B. ye 谒见碣石葛麻歹单精竭虑C. ru 蠕动儒雅糯米相濡以沫D. ju 箕踞据有倨傲冃光如炬解析A项,峙zhl; B项,碣ji@,葛朋;竭jiO; C项,糯nu&。

答案D2.下列句子中,对加点词语的解释不正确的一项是()A.今行而无信,则秦未可亲也亲:接近B.以试人,血濡缕濡: 浸湿C.至易水上,既祖,収道祖: 祭祀祖先D.秦王复击轲,被八创被: 遭受解析C项“祖”应“祭路神”。

答案C3.下列各组句子中,加点词的含义相同的一项是()A.进兵北略地唐宗宋祖略输文采B.微太子言,臣愿得谒之微夫人之力不及此C.北蛮夷之鄙人,未尝见天子越国以鄙远,君知其难也D.比诸侯之列海内存知己,天涯若比邻解析A项“略”,前“夺収”,后“略微” ;B项“微”,均是“没有” ;C项“鄙”前“鄙陋,粗俗”,后“以……为边邑” ;D项“比”前“并、列”,后“近”。

答案B4.下列句子屮,加点词的含义与现代相同的一项是()A.今行而无信,则秦未可亲也B.樊将军仰天太息流涕F1C.此臣日夜切齿拊心也D・樊将军以穷困来归丹解析A项,“无信”,今义,不讲信用;古义,没有信物。

B项,“流涕”,今义,流鼻涕;古义,流眼泪。

C项,“切齿”古今同义词。

D项,“穷困”,今义,贫穷;古义,处境艰难,走投无路°答案C5.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一项是()[而燕国见陵之耻除矣A v•[图穷而匕首见唯大王命之阙秦以利晋,唯君图之1而秦武阳奉地图匣,以次进CJ遂拔以击荆轲[顾计不知所出耳D〔荆轲顾笑武阳解析A项“见”,前,表被动“被”,后,动词“显露” ;B项“唯”,均为语气词,表希望。

C项“以”,前,介词“按照”,后,连词“來” o D项“顾”,前“不过”,后,"回头看”。

答案B6.下列句中加点词的用法相同的一组是()①乃遂收盛樊於期Z首,函封Z ②又前而为歌曰③乃朝服,设九宾④顷Z未发,太子迟之⑤使使以闻大王⑥箕踞以骂曰⑦今行而无信,则秦未可亲也⑧皆白衣冠以送之A.①②③B.④⑤⑦C.②③⑧D.①⑥⑧解析①⑥名词作状语,②③⑧名词作动词,④意动用法,⑤使动用法,⑦形容词作动词。

《荆轲刺秦王》练习题及参考答案 《荆轲刺秦王》昭⽰了知其不可为⽽为之的悲剧美学,下⾯是店铺给⼤家带来的《荆轲刺秦王》练习题及参考答案,希望对你有帮助。

《荆轲刺秦王》练习题及答案 ⼀、基础知识 1.下列注⾳有错误的⼀项是( ) A.期年(jī) 忤视(wū) 提秦王(tí) 谒见(yè) B.苑囿(yòu) 戮没(lù) 揕击(zhèn) 唱和(hè) C.俟机(sì) ⽬眩(xuàn) 惊愕(è) 中庶⼦(shù) D.箕踞(jíjù) 被⼋创(chuānɡ) 贻笑⼤⽅(yí) 答案:A 2.对下列句⼦中词语的解释,不正确的⼀项是( ) A.⼈不敢与忤视忤:逆。

B.秦王复击轲,被⼋创被:表被动关系。

C.燕王诚振怖⼤王之威振,通'震',惧怕。

D.⼠皆瞋⽬瞋⽬:形容发怒时瞪⼤眼睛的样⼦。

答案:B 3.对下列两组句⼦加点词的意义与⽤法判断正确的⼀项是( ) ①微夫⼈之⼒不及此③顾计不知所出⽿ ②微太⼦⾔,⾂愿得谒之④荆轲顾笑武阳 A.两个'微'字不同两个'顾'字相同 B.两个'微'字不同两个'顾'字也不相同 C.两个'微'字相同两个'顾'字相同 D.两个'微'字相同两个'顾'字不相同 答案:B 4.对下⾯语句的理解不正确的⼀项是( ) A.微太⼦⾔,⾂愿得谒之。

翻译:假如太⼦不说,我也要求⾏动。

B.唯⼤王命之。

翻译:只有⼤王掌握着命运。

C.今⽇往⽽不反者,竖⼦也!翻译:去了不能好好回来复命的,那是没⽤的⼈。

D.秦王购之⾦千⽄,⾢万家。

翻译:秦王⽤⼀千⾦和⼀万户⼈⼝的封地做赏格,悬赏他的头。

答案:B 5.下列句⼦句式不同于其他三项的是( ) A.秦王购之⾦千⽄,⾢万家 B.太⼦及宾客知其事者 C.群⾂侍殿上者,不得持尺兵 D.⽽燕国见陵之耻除矣。

荆轲刺秦王基础测试题(推荐)第一篇:荆轲刺秦王基础测试题(推荐)一、为加点词语注音1.愿足下更.虑之()2.常痛于骨髓.()3.右手揕.其胸()4.偏袒扼腕...而进()()()5.此臣日夜切齿拊.心也()二、指出并解释语句中的通假字1.秦王必说见臣2.日以尽矣3.燕王诚振怖三、解释语句中加点词语意思1.乃.请荆卿曰2.荆卿岂.无意哉3.微.太子言,臣愿得谒.之 4.今行而.无信. 5.诚.能得樊将军首 6.以.穷困..来归丹7.秦之.遇.将军,可谓深.矣8.父母宗族,皆为.戮没9.顾.计不知所出耳10.荆轲和而..歌11.既祖.,取道12.荆轲遂就.车而去,终已不顾.13.将军岂.有意乎14.乃.今得闻教 1《荆轲刺秦王》基础知识检测6.为变徵.之声()7.使工以药淬.之()8.血濡.缕()9.士皆瞋.目,发尽上指冠.()()4.卒起不意 5.秦王还柱而走6.往而不反者,竖子也15.驰.往,伏尸而.哭16.人无不立.死者17.乃为.装遣荆轲 18.顷之.未发,太子迟之.. 19.请辞决..矣 20.皆白衣冠...以送之 21.士皆垂泪涕.泣 22.厚遗.秦王宠臣23.燕王诚.振怖于大王之威24.兴.兵以.拒大王25.比.诸侯之列26.秦武阳奉.地图匣,以.次进27.荆轲顾.笑武阳,前为谢.曰 28.愿大王少.假借之《荆轲刺秦王》基础知识检测29.发图,图穷而匕首见...30.因左手把秦王之袖.31.操其室.32.卒起不意,尽失其度..34.秦王复击轲,被八创.35.荆轲自知事不就.36.乃欲以生劫之.37.断其左股.33.以其所奉药囊提轲38.今行而无信也...,则秦未可亲.四、指出词类活用,并准确翻译之1.进兵北略地2.荆轲顾笑武阳,前为谢曰3.樊於期乃前曰4.其人居远未来5.乃遂收盛樊於期之首,函封之6.皆白衣冠以送之7.发尽上指冠8.顷之未发,太子迟之9.(秦王)乃朝服10.燕王拜送于庭,使使以闻大王11.群臣怪之12.乃欲以生劫之五、找出古今异义词,并指明其古今意义1.樊将军仰天太息流涕2.持千金之资币物3.樊将军以穷困来归丹4.丹不忍以己之私,而伤长者之意5.樊於期偏袒扼腕而进6.愿大王少假借之7.诸郎中执兵8.左右既前18.荆轲废六、指出下列语句中的特殊句式1.此臣日夜切齿拊心也2.今日往而不反者,竖子也3.仆所以留者,待吾客与俱4.事所以不成者,乃欲以生劫之5.秦王购之金千斤6.使毕使于前7.父母宗族,皆为戮没8.燕国见陵之耻除矣9.群臣侍殿上者10.太子及宾客知其事者11.燕王拜送于庭第二篇:荆轲刺秦王《荆轲刺秦王》教案教学设计【教学目标】1、掌握文言文基本语法现象,疏通课文内容,理清叙事脉络,对先秦古文简朴的叙事风格有初步体会。

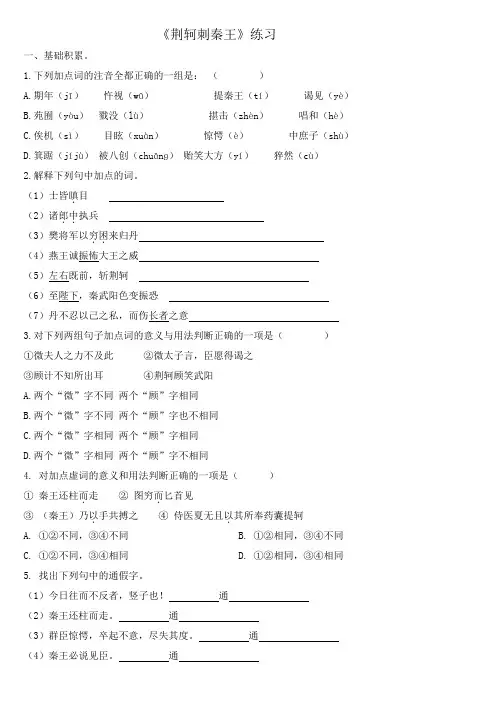

《荆轲刺秦王》练习一、基础积累。

1.下列加点词的注音全都正确的一组是:()A.期年(jī)忤视(wū)提秦王(tí)谒见(yè)B.苑囿(yòu)戮没(lù)揕击(zhèn)唱和(hè)C.俟机(sì)目眩(xuàn)惊愕(è)中庶子(shù)D.箕踞(jíjù)被八创(chuānɡ)贻笑大方(yí)猝然(cù)2.解释下列句中加点的词。

(1)士皆瞋.目(2)诸郎中..执兵(3)樊将军以穷困..来归丹(4)燕王诚振怖大王之威(5)左右既前,斩荆轲(6)至陛下,秦武阳色变振恐(7)丹不忍以己之私,而伤长者之意3.对下列两组句子加点词的意义与用法判断正确的一项是()①微夫人之力不及此②微太子言,臣愿得谒之③顾计不知所出耳④荆轲顾笑武阳A.两个“微”字不同两个“顾”字相同B.两个“微”字不同两个“顾”字也不相同C.两个“微”字相同两个“顾”字相同D.两个“微”字相同两个“顾”字不相同4. 对加点虚词的意义和用法判断正确的一项是()①秦王还柱而.走②图穷而.匕首见③(秦王)乃以.手共搏之④侍医夏无且以.其所奉药囊提轲A. ①②不同,③④不同B. ①②相同,③④不同C. ①②不同,③④相同D. ①②相同,③④相同5. 找出下列句中的通假字。

(1)今日往而不反者,竖子也!通(2)秦王还柱而走。

通(3)群臣惊愕,卒起不意,尽失其度。

通(4)秦王必说见臣。

通6. 写出下列加点词的古义和今义。

(1)攀将军仰天太息流涕古:今:(2)则秦未可亲也古:今:(3)樊将军以穷困来归丹古:今:(4)樊於期偏袒扼腕而进古:今:7. 下列句中加点词均属于名词作动词的一组是()①乃遂收盛樊於期之首,函封之②又前而为歌曰③乃朝服,设九宾④顷之未发,太子迟之⑤使使以闻大王⑥箕踞以骂曰⑦今行而无信,则秦未可亲也⑧皆白衣冠以送之A. ①②③B. ④⑤⑦C. ②③⑧D. ①⑥⑧8.对下面语句的理解不正确的一项是()A.微太子言,臣愿得谒之。

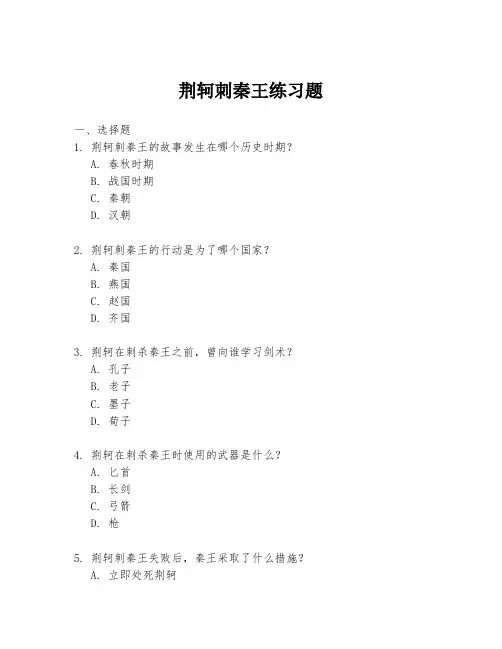

荆轲刺秦王练习题一、选择题1. 荆轲刺秦王的故事发生在哪个历史时期?A. 春秋时期B. 战国时期C. 秦朝D. 汉朝2. 荆轲刺秦王的行动是为了哪个国家?A. 秦国B. 燕国C. 赵国D. 齐国3. 荆轲在刺杀秦王之前,曾向谁学习剑术?A. 孔子B. 老子C. 墨子D. 荀子4. 荆轲在刺杀秦王时使用的武器是什么?A. 匕首B. 长剑C. 弓箭D. 枪5. 荆轲刺秦王失败后,秦王采取了什么措施?A. 立即处死荆轲B. 将荆轲囚禁C. 赦免荆轲D. 放逐荆轲二、填空题6. 荆轲刺秦王的故事中,荆轲携带的地图中隐藏着_________。

7. 荆轲在刺杀秦王时,使用的匕首上涂有_________。

8. 荆轲刺秦王的故事发生在公元前_________年。

9. 荆轲刺秦王的行动是为了报答_________的恩情。

10. 荆轲在刺杀秦王时,因为_________而失败。

三、简答题11. 简述荆轲刺秦王的动机是什么?12. 荆轲刺秦王的过程中,有哪些关键人物参与?13. 荆轲刺秦王失败后,秦王对燕国采取了哪些措施?14. 荆轲刺秦王的故事在中国历史上有何意义?15. 荆轲刺秦王的故事对我们今天有什么启示?四、论述题16. 论述荆轲刺秦王事件对战国末期政治格局的影响。

17. 分析荆轲刺秦王事件中,荆轲的个人品质及其对后世的影响。

18. 论述荆轲刺秦王事件在中国古代文学中的表现及其文化价值。

19. 从荆轲刺秦王事件中,探讨个人英雄主义与集体主义的关系。

20. 论述荆轲刺秦王事件在不同历史时期被重新解读和评价的原因。

五、案例分析题21. 阅读以下关于荆轲刺秦王的史料,分析荆轲的刺杀计划为何失败,并提出你认为可能成功的替代方案。

史料:荆轲,燕人也。

燕太子丹使荆轲刺秦王,荆轲以匕首刺秦王,不中,秦王大怒,遂杀荆轲。

22. 假设你是荆轲的谋士,你将如何策划刺杀秦王的行动,并确保行动的成功?六、创作题23. 以荆轲刺秦王的故事为背景,创作一篇短文,描述荆轲在刺杀秦王前的准备过程。

荆轲刺秦王测试题一、基础巩固1.对下列各句中加点词语的解释,不正确的一项是( )A .持千金之资币.物 币:礼品 B .厚遗.秦王宠臣中庶子蒙嘉 遗:给予、赠送 C .荆轲顾笑武阳,前为谢.曰 谢:道谢 D .图穷.而匕首见 穷:穷尽 2.下列各句中,无通假字的一句是( )A .图穷而匕首见B .群臣惊愕,卒起不意,尽失其度C .往而不反者,竖子也D .乃引其匕首提秦王3.下列各项中,加点词的用法与例句中加点词的用法相同的一项是( )例句:函.封,燕王拜送于庭 A .轲自知事不就,倚柱而笑,箕.踞以骂 B .又前.而为歌曰 C .皆白衣冠...以送之 D .秦武阳色变振恐,群臣怪.之 4.下列各组中,加点词意思不同的一组是( )A.⎩⎨⎧①荆轲顾.笑武阳②顾.野有麦场B.⎩⎨⎧①既.已,无可奈何②既.克,公问其故C.⎩⎨⎧①轲自知事不就.②更互用之,瞬息可就.D.⎩⎨⎧①而燕国见.陵之耻除矣②图穷而匕首见.5.下列各组加点的虚词,意义和用法完全相同的一组是( )A.⎩⎨⎧图穷而.匕首见庄宗受而.藏之 B.⎩⎨⎧太子丹恐惧,乃.请荆卿曰乃.不知有汉 C.⎩⎨⎧使工以.药淬之愿得将军之首以.献秦 D.⎩⎨⎧父母宗族,皆为.戮没其人居远未来,而为.留待 6.对下列句子文言句式的判断,正确的一项是( )①太子及宾客知其事者 ②群臣侍殿上者 ③秦王复击轲,被八创 ④而燕国见陵之耻除矣A .①和②相同,③和④相同B .①和②相同,③和④不同C .①和②不同,③和④相同D .①和②不同,③和④不同7.在横线上补写出空缺的句子。

(1)风萧萧兮易水寒,___________!复为慷慨羽声,___________,发尽上指冠。

(2)高渐离击筑,______________,为变徵之声,______________。

二、迁移发散阅读下面的文言文,完成8~12题。

聂政刺韩傀韩傀①相韩,严遂②重于君,二人相害.也。

严遂政议直指,举韩傀之过。

荆轲刺秦王测试题荆轲刺秦王测试题一、基础巩固1.对下列各句中加点词语的解释,不正确的一项是( )A .持千金之资币.物 币:礼品 B .厚遗.秦王宠臣中庶子蒙嘉 遗:给予、赠送 C .荆轲顾笑武阳,前为谢.曰 谢:道谢 D .图穷.而匕首见 穷:穷尽 2.下列各句中,无通假字的一句是( )A .图穷而匕首见B .群臣惊愕,卒起不意,尽失其度C .往而不反者,竖子也D .乃引其匕首提秦王3.下列各项中,加点词的用法与例句中加点词的用法相同的一项是( )例句:函.封,燕王拜送于庭 A .轲自知事不就,倚柱而笑,箕.踞以骂 B .又前.而为歌曰 C .皆白衣冠...以送之 D .秦武阳色变振恐,群臣怪.之 4.下列各组中,加点词意思不同的一组是( )A.⎩⎨⎧①荆轲顾.笑武阳②顾.野有麦场B.⎩⎨⎧①既.已,无可奈何②既.克,公问其故C.⎩⎨⎧①轲自知事不就.②更互用之,瞬息可就.D.⎩⎨⎧①而燕国见.陵之耻除矣②图穷而匕首见.聂政刺韩傀韩傀①相韩,严遂②重于君,二人相害.也。

严遂政议直指,举韩傀之过。

韩傀以之叱之于.朝,严遂拔剑趋之,以救解。

于是严遂惧诛,亡去,游求人可以报韩傀者.。

至齐,齐人或言:“轵深井里③聂政,勇敢士也,避仇隐于屠者之间。

”严遂阴.交于聂政,以意厚之。

聂政曰:“臣所以降志辱身,居市井者,徒幸而养老母。

老母在,政身未敢以.许人也。

”久之,聂政母死,既葬,除服。

聂政曰:“嗟乎!政乃市井之人,鼓刀以屠,而严仲子乃诸侯之卿相也,不远千里,枉车骑而交臣,我虽不受,然是深知政也。

夫贤者以感忿睚眦之意,而亲信穷僻之人,而政独安可嘿④然而止乎?且前日要政,政徒以老母。

老母今以天年终,政将为知己者.用。

”遂西至濮阳,见严仲子曰:“前所以不许仲子者,徒以.亲在。

今亲不幸,仲子所欲报仇者为谁?”严仲子具告曰:“臣之.仇,韩相傀,傀又韩君之季父也,宗族盛,兵卫设,臣使人刺之,终莫能就.。

今足下幸而不弃,请益车骑壮士以为羽翼。

荆珂之死练习题及答案荆珂之死是中国古代历史中的一个著名事件,涉及荆轲刺秦王的故事。

以下是关于荆轲之死的一些练习题及答案。

一、选择题1. 荆轲是战国时期哪个国家的人?A. 秦国B. 魏国C. 燕国D. 赵国答案:C2. 荆轲刺秦王的事件发生在哪个朝代?A. 周朝B. 秦朝C. 汉朝D. 唐朝答案:B3. 荆轲刺秦王的目的是什么?A. 为了个人恩怨B. 为了国家利益C. 为了报仇D. 为了金钱答案:B4. 荆轲刺秦王使用的是什么武器?A. 剑B. 匕首C. 弓箭D. 长矛答案:B5. 荆轲刺秦王的最终结果是什么?A. 成功B. 失败C. 未遂D. 被赦免答案:B二、填空题1. 荆轲刺秦王的故事发生在公元前______年,当时秦王是______。

答案:前227年,嬴政2. 荆轲在刺秦王前,曾经接受了______的委托。

答案:燕太子丹3. 荆轲在刺杀秦王时,使用的是一把名为______的匕首。

答案:鱼肠剑4. 荆轲刺秦王失败后,被秦王的卫士______所杀。

答案:斩杀三、简答题1. 请简述荆轲刺秦王的背景及其意义。

答案:荆轲刺秦王的背景是战国末期,秦国逐渐强大,意图统一六国。

燕国为了阻止秦国的扩张,派遣荆轲刺杀秦王嬴政。

这一事件虽然以失败告终,但荆轲的勇敢和牺牲精神,成为后世反抗暴政、崇尚英雄主义的象征。

2. 荆轲在刺杀秦王过程中,有哪些细节显示了他的智慧和勇气?答案:荆轲在刺杀秦王过程中,首先通过携带燕国地图和樊於期的首级作为礼物,巧妙地接近秦王。

其次,在宴会上,他利用秦王对地图的好奇,趁机刺杀。

虽然最终失败,但他的机智和勇敢,展现了他作为刺客的卓越品质。

结束语:通过这些练习题,我们可以更深入地了解荆轲刺秦王这一历史事件的背景、过程及其深远影响。

荆轲的故事不仅是中国古代历史上的一个传奇,也是中华民族不屈不挠、勇于反抗的精神象征。

高中语文《荆轲刺秦王》课后练习题(附答案解析)1.下列加点字的注音完全正确的一组是()A.荆轲.(kē) 拜谒.(yè) 督亢.(hánɡ)戮.没(lù) 谬.误(miù)B.偏袒.(tǎn) 扼.腕(è)厄.运(è)濡.染(rú) 怯懦.(ruò)C.淬.火(cù) 猝.然(cù)忤.逆(wǔ)铁杵.(wǔ) 拊.心(fǔ)D.创.伤(chuānɡ) 创.办(chuànɡ)瞋.目(chēn)箕.踞(jī) 目眩.(xuàn)解析:A项,“亢”应读kànɡ;B项,“懦”应读nuò;C项,“淬”应读cuì,“杵”应读chǔ。

答案:D2.下列句中加点词的用法相同的一组是()①乃遂收盛樊於期之首,函.封之②又前.而为歌曰③乃朝服..,设九宾④顷之未发,太子迟.之⑤使使以闻.大王⑥箕.踞以骂曰⑦今行而无信,则秦未可亲.也⑧皆白衣冠..以送之A.①②③B.④⑤⑦C.②③⑧D.①⑥⑧解析:②③⑧都是名词做动词;①是名词作状语,④是形容词的意动用法;⑤是动词的使动用法;⑥名词作状语;⑦动词的一般用法。

答案:C3.对加点虚词的意义和用法判断正确的一项是()①秦王还柱而.走②图穷而.匕首见③(秦王)乃以.手共搏之④侍医夏无且以.其所奉药囊提轲A.①②不同,③④不同B.①②相同,③④不同C.①②不同,③④相同D.①②相同,③④相同解析:①连词,表修饰关系;②连词,表承接关系;③④均为介词,用,拿。

答案:C4.下列句子中特殊句式现象与其他三句不同的是()A.太子及宾客知其事者B.见燕使者咸阳宫C.嘉为先言于秦王D.使毕使于前解析:A项,定语后置句;B、C、D三项均为介宾短语后置句,其中B项省略了介词“于”。

答案:A5.下面语段中画线的词语,使用不恰当的一组是()在神州大地上沸沸扬扬上演的一出“新西兰毒奶粉”事件经过几天的折腾,终于尘埃落定。

《荆轲刺秦王》练习题一、辨音1、祗辱于奴隶人之手 ( ) 2.骈死于槽枥之间 ( )2、胡不见我于王 ( ) 4.臣以神遇而不以目视 ( )3、而未尝不叹息痛恨于桓、灵也 ( ) 6.便要还家 ( )4、才美不外见 ( ) 8.且臣少仕伪朝 ( )5、愿陛下亲之信之 ( ) 10.愿伯具言臣之不敢倍德也 ( )二、形旁辨义法1、窥、鄙:从()看,目光短浅的事。

2、祗、亵:从()事,有轻慢不敬的意思。

3、咨、诹:从()言,都是询问的意思。

4、拔、举:从()力,都有提升的意思。

5、延、引:从()手,都有“导引”的意思。

6、课、程:从()文,都有“督促”或“考核”的意思。

7、游、嬉:从()水,与游玩有关。

8、奉、承:从()手,都有“接受”的意思。

9、亡、牧:从()牛,都与放牧有关。

10、善、颇:从()心,都有“美好”或“正”的意思。

三、译句解题法题目用诗句或典故拟出,解题才能与上下文意吻合。

例如:“群贤毕至,少长咸集”“毕”“咸”分别是什么意思?“毕”是完全,“咸”是都。

全句意思是“贤良的人才都汇聚到这里,年少的年长的都聚集在一起”。

四、前后法有些词语在句中临时改变了它的意义,离开了它通常的用法,如果孤立地理解,难免望词生义,前后才能准确理解。

例如:“善刀而藏之”中的“善”,常用义为“善良”,而在这句中却要理解为“擦拭(刀)使之干净”。

全句意思是“拭擦好刀并把它藏起来”。

《荆轲刺秦王》教学设计一场震撼历史的刺杀,两个国家的命运对决,三个各怀心事的人物,演绎出一场惊心动魄的传奇故事。

这就是《荆轲刺秦王》所带给我们的历史画卷。

在这篇文章中,我们将从背景介绍、教材分析、教学目标、教学过程、案例分析以及总结等方面,详细探讨《荆轲刺秦王》的教学设计。

《荆轲刺秦王》是战国时期的一场重大事件,也是中国历史上的一段重要传奇。

故事讲述了荆轲为报燕太子丹的知遇之恩,受命刺杀秦王嬴政,最终失败的故事。

在这场政治与利益的较量中,我们看到了英勇无畏的荆轲、智勇双全的秦王以及阴险狡诈的燕太子丹。

荆轲刺秦王《战国策》习题(含答案)一、选择题1.下列选项中句式与例句相同的一项是:()例句:沛公之参乘樊哙者也A.太子及宾客知其事者B.沛公安在C.群臣侍殿上者D.此臣日夜切齿拊心也2.下列句子中划线字的解释全都正确的一组是()①悔相道之不察兮(选择)②而燕国见陵之耻除矣(凌驾,超越)③自引而起,绝袖(身子向上起)④进不入以离尤兮(遭受)⑤闻大王有意督过之(错误)⑥愿伯具言臣之不敢倍德也(希望)⑦籍吏民,封府库(组织)⑧然不自意能先入关破秦(料想)⑨总角之宴,言笑晏晏(快乐)⑩以尔车来,以我贿迁(贿赂)A.①③④⑨⑩ B.①②⑤⑦⑩ C.②⑤⑥⑦⑧ D.③④⑥⑧⑨3.从句式特点看,下列句子属于宾语前置的一项是()A.大王来何操? B.具告以事C.金千斤,邑万家 D.竖子不足与谋4.下面古今异义解释正确的一项()A.樊将军以穷困来归丹(物质上不富有)B.约为婚姻(男女婚事)C.持千金之资币物(礼品)D.备他盗之出入与非常也(十分)5.下列各句的句式特点与其他三句不同的一项是()A.今日往而不反者,竖子也B.仆所以留者,待吾客与俱C.此臣日夜切齿拊心也D.父母宗族,皆为戮没6.下面加横线的多义词正确的一项是()A.既东封郑(动词,攻占)B.微夫人之力不及此(没有,表示一种否定的假设)见其发矢十中八九,但微颔之。

(副词,稍微)C.使子婴为相(动词,做)臣为韩王送沛公(连词,为了)D.越国以鄙远(形容词,卑鄙)肉食者鄙,未能远谋(形容词,浅陋)7.下列加横线词语意思与现代汉语基本相同的一项()A.沛公奉卮酒为寿,约为婚姻B.断其左股,荆轲废C.微夫人之力不及此D.樊将军以穷困来归丹8.下列加横线的字解释有误..的一项是()A.失其所与,不知(结交,亲附)B.进兵北略地(掠夺,夺取)C.愿大王少假借之(装作借给)D.不如因善遇之(对待)9.下列各组加横线词语用法和意思相同的一组是()A.因人之力而敝之今日往而不反者,竖子也B.失其所与吾其还也C.是寡人之过也项伯乃夜驰之沛公军D.愿得将军之首以献秦以次进10.下列各项中,句式特点不相同的一项是()A.秦城恐不可得,徒见欺而君幸于赵王B.求人可使报秦者时言削诸侯事及法令可更定者C.何功之有哉公子何以知之D.为大梁夷门监者太常遣错受《尚书》伏生所二、文言文阅读阅读课内文段,完成下面小题。

《荆轲刺秦王》练习题一.找出下列各句中的通假字并解释。

1•今日往而不反者,竖子也 __________ 通 ________ ,_______2. ___________________ 秦王还柱而走_________________ 通,3•秦王必说见臣 __________ 通 _______ ,________________4. _________________________ 燕王诚振怖大王之威________ 通,5. _________________________ 卒起不意,尽失其度通二.给下列加线字注音。

五.翻译下列句子。

(1 )然则将军之仇报,而燕国见陵之耻除矣。

(2)事所以不成者,乃欲以生劫之,必得约契以报太子也。

(3)人不敢与忤视(4)荆轲有所待,欲与俱六•“以”的用法(部分)。

(1 )表示动作、行为的工具、方法,可译为“用”“拿”“凭借” “依据” “按照”等。

(2)表原因,可译为“因为”。

(3)表目的,前一个动作行为是后一个动作行为的目的或结果,可译为“来”“用来”“以便”。

(4)同“已”,相当于“已经” 。

(5)表修饰关系,连接状语和中心语,可译为“而”。

I •臣乃得有以报太子()2.樊将军以穷困来归丹()3 •丹不忍以己之私() 4.愿得将军之首以献秦()5 •使工以药淬之()6•日以尽矣()7 •皆白衣冠以送之()8 .不敢兴兵以拒大王()9 .使使以闻大王()10 .以次进()II •以故荆轲逐秦王()12 •而卒惶急无以击轲()13 •而乃以手共搏之()14•夏无且以其所奉药囊提轲()15 •遂拔以击荆轲()16・箕踞以骂()17 •乃欲以生劫之()18.必得约契以报太子也()19 •以其无礼于晋()20 •敢以烦执事()21 •越国以鄙远()22•焉用亡郑以陪邻()23 •阙秦以利晋()24 •以乱易整()七.填空。

① _________________________________________________ 至易水上,既祖,取道。

高渐离击筑, __ ,为变徵之声,士皆________________________________________________ 。

又前而为歌曰:“______________________ ,壮士一去兮不复还!”复为__________________ ,士皆瞋目,_________________ < 於是荆轲遂就车而去,终已不顾。

② ____________________________ 《战国策》是西汉末年 _____________________________ 根据时期的材料编订的。

全书共__________________________ 篇,反映了战国时期各国的政治军事外交方面的一些活动和社会面貌,着重记载了___________________ 的策略和言论。

写人叙事十分生动,语言流畅,既有重要的史学价值,又有很高的文学价值。

《荆轲刺秦王》达标检测题【典型例题】1. 下列各句中不含通假字的有()A. 今日往而不反者,竖子也!B.秦王还柱而走。

C.荆轲奉樊於期头函。

D.燕王诚振怖大王之威。

E.偏袒扼腕而进。

F.群臣惊愕,卒起不意,尽失其度。

G.秦王必说见臣。

2. 从下列各句中找出古今异义的词语,并分别写出其古今的不同意义。

A. 仰天太息流涕B.持千金之资币物C.樊将军以穷困来归丹D.乃引其匕首提秦王3. 下列加点字的注音完全正确的一组是()A. 荆轲(k ® 拜谒(y & 督亢(h a ng戮没(I尬谬误(mi u)B. 偏袒(t an扼腕(e)厄运(e)濡染(r 0 怯懦(ru 0C. 淬火(c U 猝然(c U 忤逆(w u )铁杵(w u)拊心(f 0D. 创伤(chu a ng 创办(chu a ng _目(ch ep 箕踞(j )i 目眩(xu an4. 解释下列多义词。

5. 下列句中加点词的用法相同的一组是()①乃遂收盛樊於期之首,函封之②又前而为歌曰③乃朝服,设九宾④ 顷之未发,太子迟之⑤ 使使以闻大王⑥ 箕踞以骂曰⑦ 今行而无信,则秦未可亲也⑧ 皆白衣冠以送之A.①②③B.④⑤⑦C.②③⑧D.①⑥⑧6. 解释下列句中加点的词。

(1)樊於期偏袒扼腕而进________ (2)诸郎中执兵_________(3)樊将军以穷困来归丹________ (4)愿大王少假借之 ___________(5)左右既前,斩荆轲________ ( 6 )至陛下,秦武阳色变振恐 ________(7)丹不忍以己之私,而伤长者之意__________7. 翻译下列句子。

(1)然则将军之仇报,而燕国见陵之耻除矣。

(2)事所以不成者,乃欲以生劫之,必得约契以报太子也。

阅读下面几段文字,回答问题。

(一)荆轲奉樊於期头函,而秦武阳奉地图匣,以次进。

至陛下,秦武阳色变振恐,群臣怪之,荆轲顾笑武阳,前为谢曰:北蛮夷之鄙人,未尝见天子,故振慑,愿大王少假借之,使毕使于前。

”秦王谓轲曰:起,取武阳所持图!” 轲既取图奉之,发图,图穷而匕首见。

因左手把秦王之袖,而右手持匕首L之。

未至身,秦王惊,自引而起,绝袖。

拔剑,剑长,操其室。

时恐急,剑坚,故不可立拔。

荆轲逐秦王,秦王还柱而走。

群臣惊愕,卒起不意,尽失其度。

而秦法,群臣侍殿上者,不得持尺兵;诸郎中执兵,皆陈殿下,非有诏不得上。

方急时,不及召下兵,以故荆轲逐秦王,而卒惶急无以击轲,而乃以手共搏之。

8. 解释下列句中加点的词。

(1 )愿大王少假借之(2 )自引而起,绝袖(3)秦王还柱而走(4)而卒惶急无以击轲9.找出句中的通假字,并写出本字。

(1) 秦武阳奉地图函,以次进(2) 愿大王少假借之,使毕使于前(3) 因左手把秦王之袖(4) 卒起不意,尽失其度(二)阅读下面的文字,完成10—13题。

秦将王翦破赵,虏赵王,尽收其地,进兵北略地,至燕南界。

太子丹恐惧,乃请荆卿曰:秦兵旦暮渡易水,则虽欲长侍足下,岂可得哉”荆卿曰:微太子言,臣愿得谒之。

今行而无信,则秦未可亲也。

夫今樊将军,秦王购之金千斤,邑万家。

诚能得樊将军首,与燕督亢之地图献秦王,秦王必说见臣,臣乃得有以报太子。

”太子曰:樊将军以穷困来归丹,丹不忍以己之私,而伤长者之意,愿足下更虑之!”荆轲知太子不忍,乃遂私见樊於期,曰:秦之遇将军,可谓深矣。

父母宗族,皆为戮没。

今闻购将军之首,金千斤,邑万家,将奈何”樊将军仰天太息流涕曰:吾每念,常痛于骨髓,顾计不知所出耳!”轲曰:今有一言,可以解燕国之患,而报将军之仇者,何如”樊於期乃前曰:为之奈何”荆轲曰:愿得将军之首以献秦,秦王必喜而善见臣。

臣左手把其袖,而右手L其胸,然则将军之仇报,而燕国见陵之耻除矣。

将军岂有意乎”樊於期偏袒扼腕而进曰:此臣日夜切齿拊心也,乃今得闻教!”遂自刎。

10. 下列句子中加点词的解释,错误的一项是( )A. 今行而无信信:相信。

B. 顾计不知所出耳顾:不过,只是。

表示轻微的转折。

C. 秦王必说见臣说:通悦”,喜欢,高兴。

D. 进兵北略地略:掠夺、夺取。

11. 对下列句中加点词语的判断,正确的一项是( )A.①②相同,③④ 不同B.①②相同,③④ 相同C.①②不同,③④ 相同D.①②不同,③④ 不同12. 从后两段文字内容看,对荆轲形象评价有误的一项是( )A. 擅长辞令,一席话以诚感人,终使樊将军甘心自刎献首。

B. 果断坚决,见太子丹不忍”,便私见樊於期”以促成其事。

C. 工于心计,正确判断行刺秦王的关键在于取信秦王。

D. 心狠手辣,为取信物”诱使樊将军自刎。

13. 翻译下面的句子。

(1)微太子言,臣愿得谒之。

今行而无信,则秦未可亲也。

(2 )然则将军之仇报,而燕国见陵之耻除矣。

将军岂有意乎名句默写1•高渐离击筑,荆轲和而歌,________________ ,2. ____________________________________ 风萧萧兮易水寒,! 3•复为慷慨羽声, ____________ , ___________《荆轲刺秦王》练习题答案一.找出下列各句中的通假字并解释。

1•反通返,回来。

2.还通环,环绕。

3•说通悦,高兴。

4. 振通震,恐惧。

5. 卒通猝,突然。

二.给下列加线字注音。

(略)三.解释下列词在文中的含义。

(参考课后习题二)(1)偏袒(2)郎中(3)穷困(4 )涕(5 )币(6 )提(7 )股(8 )左右既前,斩荆轲(皇帝周围的侍卫人员)四.解释下列句中加线词。

①函(用匣子)名当状②前(上前)名当动③朝服(穿起上朝的衣服)名当动④迟(认为……迟缓)意动用法⑤闻(使听到)使动⑦亲(亲近)形当动⑧衣冠(穿衣戴帽)名当动⑨北(向北)名当状补:其人居远(远方)群臣怪之(认为……奇怪)五.翻译下列句子。

(1)这样,将军的仇报了,燕国被欺侮的耻辱也除掉了。

(2)事情之所以没有成功,是想活生生地劫持你,一定要得到约契来回报燕太子啊(3)人们不敢同他正眼相看(4)荆轲等待着一个人,想同他一起去。

六.“以”的用法(部分)。

1 .(有办法,有机会)2.(因为)3.(因为)4 .(而,来)5.(用)6.(已)7.(而,来)8.(而,来)9.(而,来)10.(按)11.(因为)12.(没有用来……的)13.(用)14 .(用)15.(而,来)16 .(而,表修饰)17. (用)18. (而,来)19 .(因为)20.(用)21 .(而,来)22. (而,来)23. (而,来)24.(用)七.填空。

①略②(西汉末年)(刘向)(战国时期)(三十三篇)(策士谋臣)荆轲刺秦王达标检测题答案1. C、E析:A.反T返;B.还T环;D.振T震;F.卒T猝;G.说T悦2. 析:A.涕:B.币:C.穷困:D. 提:3. D 析:A.亢k a ng B懦nu o C淬cu [杵ch u4•顾①只是,不过;②回头辞①辞别;②推辞微①假如,没有;②暗暗地引①身子向上起;②举起发①打开;②出发就①成功,成;②靠近,登上析:积累文言词汇,注意区别词语含义。

5. C 析:皆为名词做动词6. (1)袒露一只臂膀(2)宫廷的侍卫(3)不得志,走投无路4)宽容,原谅(5)近随,近侍人员(6)殿前的台阶下(7)有德行的人析:落实双基,积累文言词语7. (1)这样,那么将军的仇可报,而燕国被欺凌的耻辱也就洗雪了。

(2)事情所以不成,只是想活着劫持你,得到归还土地的凭证来回报燕太子。

析:翻译时应注意词语释义的准确,例如,“然则”乃“”欲“”以“”8. (1)稍微(2)断(3)跑(4)没有用来••…的办法析:积累重点文言词语9. B 析:都是“回头”的意思。

10. (1)“奉”通“捧” (2)“见”通“现”(3)“还”通“环” (4)“卒”通“猝”(5)“振”通“震”10. A11. D12. D13. (1)就是太子不说,我也要来拜见您了。