文学类文本之探究主题 (1)

- 格式:ppt

- 大小:565.50 KB

- 文档页数:28

18 新题型文学类文本文本个性探究篇一、阅读下面的文字,完成1-4题。

彩虹毕飞字老铁和虞积藻是大学老师,退休了。

他们说不上有什么成就,但孩子争气。

大儿子旧金山,二儿子温哥华,最小的是女儿,慕尼黑。

这丫头,虞积藻让她跟了自己,姓虞。

可是,小棉袄六年前就姓了弗朗茨。

老头子说,退休后,什么都不干,就在“地球上走走”。

可是,虞积藻摔了一跤,站不起来了。

她躺在床上,脾气坏了,一天到晚叫嚣着要到“地球上去”。

老铁关节不好,不能背她下五楼。

虞积藻便开始叫三个孩子的名字。

老铁是浪漫的,他买来四只石英钟,把时间分别拨到了北京、旧金山、温哥华和慕尼黑,挂在墙上。

虞积藻盯着那些钟,动不动就说“吃午饭了”“下班了”“吃午饭了”。

老铁想,这样下去不是事。

他拿起电话,拨通了慕尼黑、旧金山和温哥华,向全世界庄严宣布:“都给我回来,给你妈买房子!”虞积藻住上了新房,二十九层,有电梯,坐上电动轮椅,一个人都能下楼逛街。

可虞积藻却不想动,一天到晚盯着外孙女的相片,并开始学起了德语。

老铁有些不知所措,他习惯了虞积藻的折腾,她不折腾,老铁反而不自在,丹田失去了动力和活力。

房子很高很大,老铁的不知所措被放大了,架在了高空。

怎么办?老铁趴在阳台上,打量起脚底下的车水马龙。

它们遥远,又深不可测。

老铁有时想,这个世界和他已经没有什么关系了。

他惟一能做的事情就是看看,站得高高的,远远的,看看。

嗨,束之高阁喽。

一天,老铁发现,在阳台上能看到隔壁的窗户。

窗后有个小男孩,常趴在玻璃背后,朝远处看。

老铁望着小男孩,有时会花上很长时间,但小家伙从没看老铁一眼。

有一回小男孩似乎朝老铁这边看过一眼,老铁刚想把内心的喜悦搬运到脸上,可还是迟了,小家伙早把脑袋转了过去。

老铁从超市带回一瓶泡泡液。

他到胆台上,拉土玻璃,顶着炎热的气浪,吹起了肥皂泡。

一串又一串的气泡在二十九层的高空飞扬起来。

气泡漂亮极了,每一个气泡在午后的日光里都有自己的彩虹。

这是无声的喧嚣,节日一般热烈。

文学类文本阅读小说小说的主题、作者的思想倾向是在情节发展的过程中逐渐清晰起来的。

所以,阅读小说首先要感知作品内容,弄清楚故事发生的时间、地点、起因、发展、高潮、结局,有哪些矛盾,这些矛盾又是怎样解决的,等等。

一般情况下,理顺、理清了情节,大脑中对人物形象会有一个概括、笼统的印象;要让这个印象清楚、明晰、具体起来,还需要对小说中的具体描写,结合人物所处的社会环境,做由表及里、由现象到本质的合理的分析与推断。

同时结合环境描写及写作背景,就可以对作品的主题有比较清晰的透析。

然后组织语言,简明表述。

(一)组织答案要注意以下几点:1.紧扣题意,选用合理句式紧扣题意,就是问什么答什么,怎么问怎么答,使答与问有直接的关联性。

选用合理句式,就是明确不同题型的答题模式,如比喻、拟人,其答题模式一般是:生动形象地写出了+对象+特征;设问,其答题模式一般是:引起读者对+对象+特性的注意和思考,等等;或引述原文中的某一词语、短语或句子:只要把原文引述下来,写在规定的答案处就行了。

如填空题。

2.紧扣原文,优化整合小说阅读题的答案一般都在原文中,即使需要概括的题目,答案涉及的一些关键词语、句子也在原文中,这就要求组织答案时必须在弄懂题意的基础上,先确定答题的范围,再筛选出相关的语言信息,然后依据题目要求,对相关的语言信息实施重组。

整合信息一般不宜一字不差地摘录原文,而是要根据题目要求变换表达角度,把文章中那些实质一致而表达方式不同的内容加以整理,形成答案。

3.综合分析,分条表述有的题目要充分运用材料信息,从一定角度切人选项,从而推断出准确答案。

有的题目要根据题意,确定了答题的范围,但不宜用文中现成的语言作答,最好用自己的语言加以概括。

评分时一般都是按点给分,因此答题时可以从多个角度,条分缕析地组织答案,而且对赋分较高的概括性题目,最好用数字标明每一点,以使要点清晰明白,一目了然。

4.简洁用语,注意字限有些题目有字数限制对这一点要严格遵守,不可超字。

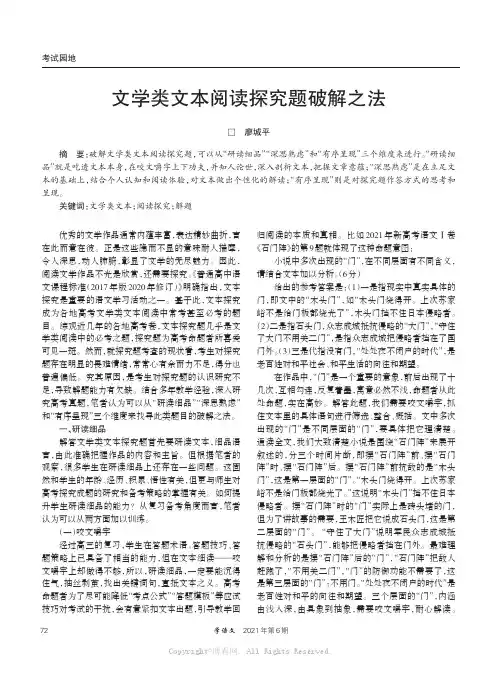

考试园地文学类文本阅读探究题破解之法□廖城平摘要:破解文学类文本阅读探究题,可以从“研读细品”“深思熟虑”和“有序呈现”三个维度来进行。

“研读细品”就是吃透文本本身,在咬文嚼字上下功夫,并知人论世,深入剖析文本,把握文章意蕴;“深思熟虑”是在立足文本的基础上,结合个人认知和阅读体验,对文本做出个性化的解读;“有序呈现”则是对探究题作答方式的思考和呈现。

关键词:文学类文本;阅读探究;解题优秀的文学作品通常内蕴丰富,表达精妙曲折,言在此而意在彼。

正是这些隐而不显的意味耐人揣摩,令人深思,动人肺腑,彰显了文学的无尽魅力。

因此,阅读文学作品不光是欣赏,还需要探究。

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》明确指出,文本探究是重要的语文学习活动之一。

基于此,文本探究成为各地高考文学类文本阅读中常考甚至必考的题目。

综观近几年的各地高考卷,文本探究题几乎是文学类阅读中的必考之题,探究题为高考命题者所喜爱可见一斑。

然而,就探究题考查的现状看,考生对探究题存在明显的畏难情绪,常常心有余而力不足,得分也普遍偏低。

究其原因,是考生对探究题的认识研究不足,导致解题能力有欠缺。

结合多年教学经验,深入研究高考真题,笔者认为可以从“研读细品”“深思熟虑”和“有序呈现”三个维度来找寻此类题目的破解之法。

一、研读细品解答文学类文本探究题首先要研读文本,细品语言,由此准确把握作品的内容和主旨。

但根据笔者的观察,很多学生在研读细品上还存在一些问题。

这固然和学生的年龄、经历、积累、悟性有关,但更与师生对高考探究成题的研究和备考策略的掌握有关。

如何提升学生研读细品的能力?从复习备考角度而言,笔者认为可以从两方面加以训练。

(一)咬文嚼字经过高三的复习,学生在答题术语、答题技巧、答题策略上已具备了相当的能力,但在文本细读——咬文嚼字上却做得不够,所以,研读细品,一定要能沉得住气,抽丝剥茧,找出关键词句,直抵文本之义。

高考命题者为了尽可能降低“考点公式”“答题模板”等应试技巧对考试的干扰,会有意紧扣文本出题,引导教学回归阅读的本质和真相。

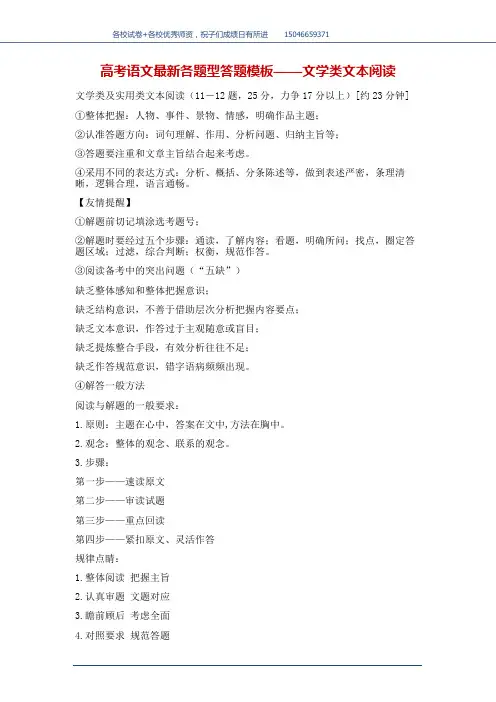

高考语文最新各题型答题模板——文学类文本阅读文学类及实用类文本阅读(11-12题,25分,力争17分以上)[约23分钟]①整体把握:人物、事件、景物、情感,明确作品主题;②认准答题方向:词句理解、作用、分析问题、归纳主旨等;③答题要注重和文章主旨结合起来考虑。

④采用不同的表达方式:分析、概括、分条陈述等,做到表述严密,条理清晰,逻辑合理,语言通畅。

【友情提醒】①解题前切记填涂选考题号;②解题时要经过五个步骤:通读,了解内容;看题,明确所问;找点,圈定答题区域;过滤,综合判断;权衡,规范作答。

③阅读备考中的突出问题(“五缺”)缺乏整体感知和整体把握意识;缺乏结构意识,不善于借助层次分析把握内容要点;缺乏文本意识,作答过于主观随意或盲目;缺乏提炼整合手段,有效分析往往不足;缺乏作答规范意识,错字语病频频出现。

④解答一般方法阅读与解题的一般要求:1.原则:主题在心中,答案在文中,方法在胸中。

2.观念:整体的观念、联系的观念。

3.步骤:第一步——速读原文第二步——审读试题第三步——重点回读第四步——紧扣原文、灵活作答规律点睛:1.整体阅读把握主旨2.认真审题文题对应3.瞻前顾后考虑全面4.对照要求规范答题▲掌握语言组织方法:(1) 摘句法:抓各段的中心句(各段的中心句往往都是要点),进行压缩;(2) 合并法:在各层意思不可缺时,可将各层内容合并起来;(3) 提炼法:对于没有中心句的段落,要概括各段大意,分析语句间的关系,把握其内容的重点,选择主要内容。

▲答案要点:要①根据分数提示②按照一定角度③用数字号④归并整合⑤相关要点。

▲陈述句式,正面作答,力求简洁①作答表述是否与题干自然衔接;②要点是否明确,是否可以分点(层)表述;③字数是否合乎既定要求,是否写有错别字,是否出现了语病。

【规律总结】现代文阅读“作用题”作用题是高考现代文阅读的一大亮点,“作用题”的命制常从以下几个方面切入。

一、开头作用文章开头讲求开头精美,即常说的“凤头”。

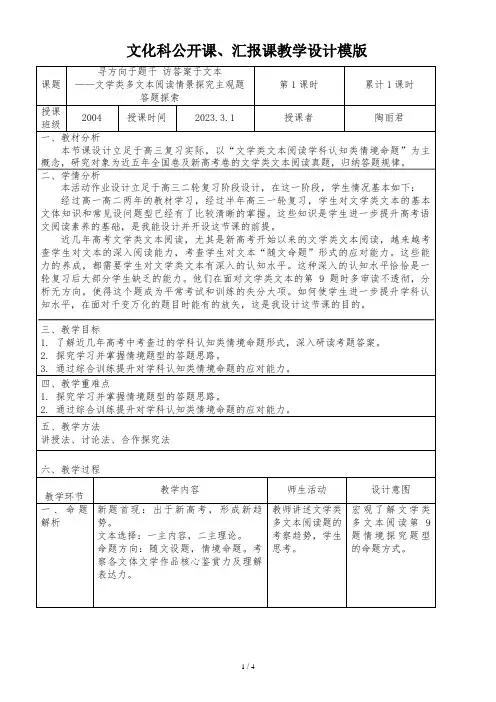

文化科公开课、汇报课教学设计模版课题寻方向于题干访答案于文本——文学类多文本阅读情景探究主观题答题探索第1课时累计1课时授课班级2004 授课时间2023.3.1 授课者陶丽君一、教材分析本节课设计立足于高三复习实际,以“文学类文本阅读学科认知类情境命题”为主概念,研究对象为近五年全国卷及新高考卷的文学类文本阅读真题,归纳答题规律。

二、学情分析本活动作业设计立足于高三二轮复习阶段设计,在这一阶段,学生情况基本如下:经过高一高二两年的教材学习,经过半年高三一轮复习,学生对文学类文本的基本文体知识和常见设问题型已经有了比较清晰的掌握。

这些知识是学生进一步提升高考语文阅读素养的基础,是我能设计并开设这节课的前提。

近几年高考文学类文本阅读,尤其是新高考开始以来的文学类文本阅读,越来越考查学生对文本的深入阅读能力,考查学生对文本“随文命题”形式的应对能力。

这些能力的养成,都需要学生对文学类文本有深入的认知水平。

这种深入的认知水平恰恰是一轮复习后大部分学生缺乏的能力。

他们在面对文学类文本的第 9题时多审读不透彻,分析无方向,使得这个题成为平常考试和训练的失分大项。

如何使学生进一步提升学科认知水平,在面对千变万化的题目时能有的放矢,这是我设计这节课的目的。

三、教学目标1. 了解近几年高考中考查过的学科认知类情境命题形式,深入研读考题答案。

2. 探究学习并掌握情境题型的答题思路。

3. 通过综合训练提升对学科认知类情境命题的应对能力。

四、教学重难点1. 探究学习并掌握情境题型的答题思路。

2. 通过综合训练提升对学科认知类情境命题的应对能力。

五、教学方法讲授法、讨论法、合作探究法六、教学过程教学环节教学内容师生活动设计意图一、命题解析新题首现:出于新高考,形成新趋势。

文本选择:一主内容,二主理论。

命题方向:随文设题,情境命题。

考察各文体文学作品核心鉴赏力及理解表达力。

教师讲述文学类多文本阅读题的考察趋势,学生思考。

《高考语文》文学类文本阅读主题归纳文学类文本阅读(小说阅读)题材类型和主题归纳一、官场类小说这部分,不要过于忌讳和回避,高考也是会涉及到官场的一些不良风气和问题的,我们已经是高三的准成年人了,直面社会问题本来就是我们的责任,也是高考不可回避的一类小说阅读的形式。

1、揭示官场中存在的一些问题和部分官员身上的不良风气,及时发现问题,引人深思:贪腐,走后门,官商勾结,以权谋私,官官相护等等2、但是对于年轻官员队伍的知错就改,正义公正的歌颂赞扬也是不可或缺的。

3、新时代,新农村,新社会,新青年,做好基层领导班子的排头兵,构建和谐社会,建设新农村,力主扶贫工作,真正为百姓谋福利。

4、另外,如果涉及到国外小说中的官员,可回想咱们人教版教材初中阶段学过的课文《钦差大臣》,主要涉及黑色幽默,讽刺挖苦为主,引人深思。

二、文化类小说这一类小说是每年高考的老客,年年复习,年年损兵折将,因为文章偏重于散文,主题相对深刻,很多学生根本无法读懂其中所要表达的意思。

遇到这类的文章,不要慌乱,常规答题,找准定位,分析题型,这部分可参考我之前发布的小说常见题型和答题方法文章,做题型方面的汇总学习。

1、文化的范围比较大,有古董类的文章,古城拆迁,传统文化,非物质文化遗产守护,文化创新,中外交流等这几个方面的不同类型的细化文章,可以平时刻意去找一下不同类型的文章做细化的复习,对我们高三的阶段的复习还是有很大的帮助的。

古董类:要注意,精明的商业和奸诈的炒作背后,可能蕴含的人情味。

古城拆迁:痛定思痛,社会不可逆转的经济发展,时代大背景下的传统的守护,是我们新时代人们肩上肩负的沉重的不可推卸的责任。

两者之间的矛盾冲突,也不是那么容易就解决的,文章最后可能会给考生留下一个悬念和问题,引发思考,提出我们自己的一个合理化的解决方案。

传统文化守护:这个是一个大的类型,主要是守护,保护,传承,力主正能量就可以啦。

非物质文化遗产的守护:这种文章中可能还有法律,制度,国内外的态度,和国际严峻的文化形式方面去考虑,我们面临的是年轻人文化断层,后继无人,老师傅去世可能导致一门手艺的消失,没有接班人,要试着从这个角度去考虑,才能把主题上升到一定的高度,挖掘的更深入,才能得到更多的分值。

文学类文本阅读命题探究、新题预测及解题指导(转)一、命题探究(一)命题特点近年来,全国新课标卷“文学类文本阅读”主要考查小说,命题呈现以下特点:1.选材多样。

以中国现当代作家作品为主,以外国现当代作家作品为辅,二者比例约为5∶1;从篇幅上看,多为故事情节相对完整、结构紧凑、人物性格比较鲜明的微型小说,作品展示的生活世界以及所塑造的人物距离我们的时代较近,易于考生理解。

2.考查全面。

从题型上看,有客观题,也有主观题;从考点上看,人物形象、情节作用、表现手法、思想意蕴、环境描写等多有所涉及。

(二)考纲变化2017年高考《考试大纲》对“文学类文本阅读”进行了调整,命题也会有新的变化。

1.将“文学类文本阅读”列为“必考”内容。

2.在“文学类文本阅读”的能力层级要求中增加了“理解”这一B级能力要求,相应增加两个新考点:①理解文中重要词语的含义;②理解文中重要句子的含意。

3.“修订意见”中提出了考查“更高层次的思维能力”的要求。

(三)命题预测1.选文。

《考试大纲》规定的“文学类文本”有小说、散文、诗歌、戏剧四种,根据高考选文实际和考纲精神,小说、散文作为试题材料的可能性最大;选文坚持多样化,以中国现当代作家作品为主,以外国现当代作家作品为辅。

2.考点。

新增考点“理解文中重要词语的含义”“理解文中重要句子的含意”出现的可能性增大。

备考时要注意表达主旨的关键句、人物语言中带有暗示意义的语句、比喻象征性语句等新的命题点。

3.对鉴赏评价能力的考查将可能出现,如要求在对人物形象进行分析之后,对其进行评价等。

4.传统的题型更趋多样化、更具灵活性。

人物形象的分析概括,人物、物象在小说中的作用,故事情节的概括、情节作用的分析、设计情节手法的分析,叙述、描写方法,环境描写的特点、手法,人物、情节、标题等为切入点的思想意蕴探究等,仍然是小说命题的热点。

二、新题例析阅读下面的文字,然后回答1~3题。

(14分)火铳孔羽方圆几十里,谁不晓得前姬屯的铁匠赵呀,他家的家伙什儿手艺好,一把锄一把锨只要有赵家的标识,用上十几年甚至半辈子,想坏掉难得很哩。

文学类文本(散文)阅读第四节探究类考题破解一、考点探究:1、从不同角度和层面挖掘作品的意蕴、民族心理和人文精神。

(2007·广东)《泥泞》18题:最后一段,作者既说“我们也不会刻意制造一种泥泞让它出现在未来的道路上”,又提出“我们是否渴望着在泥泞中跋涉一回呢”,你是如何理解的?2、探讨作者的创作背景和创作意图。

(2010·全国卷Ⅱ)《大河家》17题:(1)韩三十八老汉“喜欢看河”又“总是默默无语”,这是为什么?(2)作者这样写的目的有是什么?谈谈你的看法。

3、对作品进行个性化的阅读和有创意的解读。

(2010·北京)《海棠花》第19题:第⑧段“故乡和祖国虽然远在天边,但是现在它们却近在眼前。

我离开它们的时间愈远,它们却离我愈近”一句传达了作者对于“距离”的怎样的体验?试结合你的成长记忆或读过的文学作品谈谈自己对这一距离体验的感受。

(不少于200字)(10分)二、真题共赏(2007·广东)阅读下面文章,回答1-3题。

泥泞迟子建北方的初春是肮脏的,这肮脏当然缘自于我们曾经热烈赞美过的纯洁无瑕的雪。

在北方漫长的冬季里,寒冷催生了一场又一场的雪,它们自天庭伸开美丽的触角,纤柔地飘落到大地上,使整个北方沉沦于一个冰清玉洁的世界中。

如果你在飞雪中行进在街头,看着枝条濡着雪绒的树,看着教堂屋顶的白雪,看着银色的无限延伸着的道路,你的内心便会洋溢着一股激情:为着那无与伦比的壮丽或者是苍凉。

然而春风来了。

春风使积雪融化,它们在消融的过程中容颜苍老、憔悴,仿佛一个即将撒手人寰的老妇人:雪在这时候将它的两重性毫无保留地暴露出来:它的美丽依附于寒冷,因而它是一种静止的美、脆弱的美;当寒冷已经成为西天的落霞,和风丽日映照它们时,它的丑陋才无奈地呈现。

纯美之极的事物是没有的,因而我还是热爱雪。

爱它的美丽、单纯,也爱它的脆弱和被迫的消失。

当然,更热爱它们消融时给这大地制造的空前的泥泞。

小巷里泥水遍布;排水沟因为融雪后污水的加入而增大流量,哗哗地响;燕子在潮湿的空气里衔着湿泥在檐下筑巢;鸡、鸭、鹅、狗将它们游荡小巷的爪印带回主人家的小院,使院子里印满无数爪形的泥印章,宛如月下松树庞大的投影;老人在走路时不小心失了手杖,那手杖被拾起时就成了泥手杖;孩子在小巷奔跑嬉闹时不慎将嘴里含着的糖掉到泥水中了,他便失神地望着那泥水呜呜地哭,而窥视到这一幕的孩子的母亲却快意地笑起来……这是我童年时常常经历的情景,它的背景是北方的一个小山村,时间当然是泥泞不堪的早春时光了。

第三章文学类文本阅读(一)小说第6节探究小说主旨、标题小说的主旨就是小说通过对现实生活的描绘和艺术形象的塑造所表现出来的主题思想,它是小说的灵魂,是创作的意图所在;标题是文章的眼睛,或是情节的高度概括,或是人物性格的突出体现,或是作者写作意图的精要概括。

所以解答主旨、标题类题,一定要结合作者的写作意图。

题型一 理解标题意蕴一、掌握必备知识双关和象征的区别1.双关在一定的语言环境中,利用词的多义或同音条件,有意使语句具有两种意思,言在此而意在彼,这样一种修辞手法叫作双关。

包括谐音双关和意义双关。

(1)谐音双关:利用词的同音,有意使语句具有双重意义叫作谐音双关。

如:“道是无晴却有晴”[刘禹锡《竹枝词二首(其一)》]中的“晴”表面上是晴天的“晴”,内含感情的“情”。

(2)意义双关:利用词的多义,有意使语句具有双重意义叫作意义双关。

如“夜正长,路也正长,我不如忘却,不说的好罢”(鲁迅《为了忘却的记念》)中的“夜”,表面上指夜晚,实际上指黑暗统治;“路”表面上指道路,实际上指革命征途。

2.象征表现手法中的象征是指根据事物之间的某种联系,借助某人、某物的具体形象(象征体),以表现某种抽象的概念、思想和情感。

如茅盾《白杨礼赞》中,用白杨树象征北方广大的抗日军民和不屈的精神意志。

理解标题意蕴“3步骤”第一步:点出标题所用的表达技巧。

比如:比喻、反讽(反语)、反问、引用、双关等。

第二步:分析标题的表层义。

即把标题所要表示的最浅层的意思分析出来。

第三步:挖掘标题的深层义。

深层义的挖掘要联系小说情节、人物、环境、主题等方面。

注:标题没有使用表达技巧的,分析标题意蕴时可以忽略第一步。

题型二 标题的作用分析标题的作用分析“5角度”角度作用分析与情节的关系看标题是否是小说的线索,以组织全文;是否设置了悬念,以吸引读者;是否是对情节的概括。

与形象的关系看标题是否为塑造和突出人物形象服务;是否暗示了人物命运;是否是对人物性格特点的概括。