三种剂型比较

- 格式:ppt

- 大小:2.58 MB

- 文档页数:34

各种农药剂型的特点

农药剂型是指农药在市场上销售前的物理形态和包装形式。

不同的农药剂型具

有不同的特点,下面我们来介绍几种常见的农药剂型及其特点。

1. 液体剂型:液体农药剂型包括悬浮剂、乳剂、可湿性粉剂等。

特点是易于稀

释和使用,易于吸附在植物表面,并且具有较好的覆盖性。

悬浮剂在稳定性上较好,可以长时间悬浮在水中使用;乳剂在增溶性上较好,能够与水混合均匀形成乳状液。

但是,液体剂型对于贮存和运输要求较高,易受温度和光照影响,容易降解。

2. 固体剂型:固体农药剂型包括粉剂、颗粒剂、片剂等。

特点是贮存和运输方便,不受环境影响,耐长时间保存。

粉剂和颗粒剂易于均匀散布在农作物上,但易受风吹雨淋影响,降雨后需要重新施药。

片剂携带方便,使用简单,但易受机械挤压和撞击而破碎。

3. 气体剂型:气体农药剂型主要包括烟雾剂和气雾剂。

特点是能够快速扩散到

整个作物范围,渗透性强,覆盖面广。

烟雾剂通过燃烧释放有毒气体,适用于防治土壤传播的病虫害;气雾剂则是将液体农药喷雾成微小的液滴,形成气雾,适用于室内温室和密闭环境中的病虫害防治。

不过,气体剂型使用过程中需要注意防护措施,避免对人身和环境造成伤害。

总而言之,不同的农药剂型具有各自独特的特点和适用范围。

在农药的选择和

使用过程中,应根据病虫害类型、作物种类和环境条件等因素综合考虑,选择适合的农药剂型进行防治。

此外,要严格按照农药标签使用说明进行正确使用和储存,以确保农药的安全性和有效性。

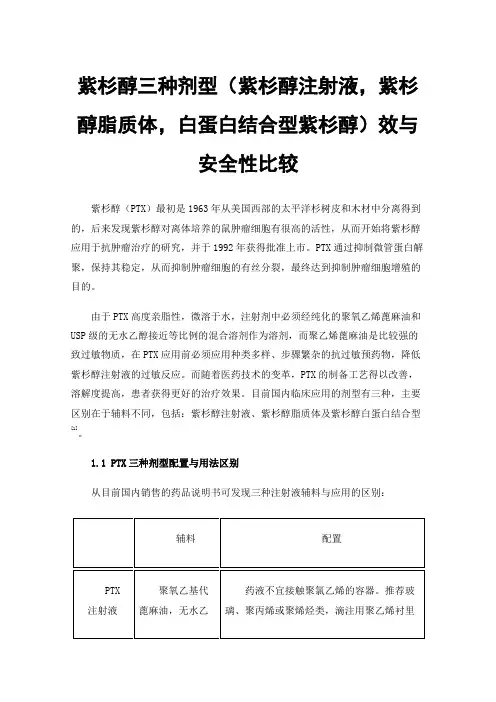

紫杉醇三种剂型(紫杉醇注射液,紫杉醇脂质体,白蛋白结合型紫杉醇)效与安全性比较紫杉醇(PTX)最初是1963年从美国西部的太平洋杉树皮和木材中分离得到的,后来发现紫杉醇对离体培养的鼠肿瘤细胞有很高的活性,从而开始将紫杉醇应用于抗肿瘤治疗的研究,并于1992年获得批准上市。

PTX通过抑制微管蛋白解聚,保持其稳定,从而抑制肿瘤细胞的有丝分裂,最终达到抑制肿瘤细胞增殖的目的。

由于PTX高度亲脂性,微溶于水,注射剂中必须经纯化的聚氧乙烯蓖麻油和USP级的无水乙醇接近等比例的混合溶剂作为溶剂,而聚乙烯蓖麻油是比较强的致过敏物质,在PTX应用前必须应用种类多样、步骤繁杂的抗过敏预药物,降低紫杉醇注射液的过敏反应。

而随着医药技术的变革,PTX的制备工艺得以改善,溶解度提高,患者获得更好的治疗效果。

目前国内临床应用的剂型有三种,主要区别在于辅料不同,包括:紫杉醇注射液、紫杉醇脂质体及紫杉醇白蛋白结合型[1]。

1.1PTX三种剂型配置与用法区别从目前国内销售的药品说明书可发现三种注射液辅料与应用的区别:1.2PTX三种剂型的过敏预处理传统紫杉醇注射液因其过敏不良反应的高发,需要对患者进行用药前抗过敏处理,而脂质体PTX理论上可以和白蛋白结合型PTX一样不需要进行用药前预处理,而直接注射给药。

白蛋白结合型紫杉醇利用白蛋白结合释放的特征,去除了助溶剂,提高紫杉醇的溶解性,缩短滴注时间,大大减少了临床用药,从而避免预处理药物的不良风险,提高了患者的顺应性。

1.3 PTX三种剂型的药动学差异因为PTX 注射液的辅料与制作工艺的差别,三种剂型在药动学上也存在明显差异。

2.1三种剂型的疗效比较因改善药物严重的过敏风险而改变药物的溶剂和制作工艺是否会对原料药PTX造成疗效上的减退呢?近年来,不少医疗工作者针对这一问题进行了一系列严格的临床试验,也给出了明确的答案。

来自粱娟的研究[2]表明:脂质体PTX疗效不低于传统剂型。

而来自谢天等的研究[3]也表明在说明书规定的剂量下,白蛋白结合型PTX的疗效要明显高于传统剂型。

中国药典剂型药学是研究药物的性质、制剂和应用的科学。

药物的剂型是药学领域中的一个重要概念,它指的是将活性成分与辅料和适宜的制剂技术结合起来,以便制成特定形式和规格的药物制剂,便于患者使用和药师配制。

剂型的选择和设计对于确保药物的疗效和安全性至关重要。

一、固体剂型在药物剂型中,固体剂型是最常见和广泛应用的一类。

常见的固体剂型包括片剂、胶囊、颗粒剂和粉剂。

片剂是将药物制成薄片状的固体制剂,便于口服。

它们通常由活性成分、辅料和粘合剂组成,并且经过压片等工艺制造。

片剂的制备工艺可以控制药物的释放速度和吸收性能,以达到治疗的目的。

胶囊是将药物包裹在胶囊壳内的固体剂型。

胶囊的壳体可由动物源或植物纤维素制成,也可以是合成胶。

胶囊剂具有药物包覆性好、便于小儿、老年患者和吞咽困难的患者服用等优点。

颗粒剂是将药物制成颗粒状的固体剂型,可直接口服或用于制备其他剂型。

颗粒剂的制备通常包括混合、湿法制粒、干燥、筛分等工艺。

颗粒剂的制备过程中可以根据需要进行活性成分的包衣或改质,以提高稳定性和溶解性。

粉剂是将药物制成细粉末的固体剂型,可以直接口服或配制成悬浮液、混悬液等剂型。

粉剂的优点是容易吸收、易于调剂和用药量的控制,适用于小儿、老年患者和需要个体化剂量的患者。

二、液体剂型液体剂型广泛应用于口服、注射、外用等途径。

常见的液体剂型包括口服液、注射液、外用液等。

口服液是一种将药物溶解在适宜的溶剂中制成的液体剂型。

口服液适用于患者吞咽困难或需要个体化剂量的情况。

口服液的制备通常包括选择适宜的溶剂、调节药物的溶解度、调味等工艺。

注射液是将药物溶解在适宜的溶剂中,并配制成符合注射标准的液体剂型。

注射液的制备需要严格控制药物的溶解性、稳定性和无菌性。

注射液的质量和安全性关系到患者的生命和健康,因此对注射液的制备和质量控制要求极高。

外用液是将药物溶解在适宜的溶剂中制成的液体剂型,适用于外用药物的局部治疗。

外用液的制备通常要选择适宜的溶剂、调节药物的渗透性和稳定性,并且注重保湿和不引起刺激。

药物的剂型及特点一、固体剂型:1.片剂:片剂是将药物与辅料进行混合压制而成的固体制剂,其特点是易储藏、携带方便、服用简单,广泛用于临床。

但片剂只适合服用量较小的药物,不能应用于溶解速度慢、易吸湿、需缓释的药物。

2.胶囊剂:胶囊剂是把药物封装在胶囊中,包括硬胶囊和软胶囊两种。

胶囊剂对于具有刺激性气味或味道的药物具有遮光、掩味的作用,同时能够保护药物的稳定性,便于患者服用。

3.颗粒剂:颗粒剂是将药物粉末或颗粒通过混合、粉碎、筛分等工艺制成的固体剂型,其特点是颗粒较大,易于溶解和咀嚼,适合儿童和老年患者服用,常用于儿童、老年患者和服药困难患者。

4.干混剂:干混剂是将两种或两种以上无水溶剂的固体物质混合制成的固体制剂,可以提供多种药物同时治疗不同症状的需求,适用于多种疾病的治疗。

5.注射剂:注射剂是在生物体内引入药物的剂型,常用于对病情危重、需要快速作用或口服不可行的患者。

注射剂可以快速进入血液循环,有较高的生物利用度,在临床上用途广泛。

但注射剂的制备复杂,使用限制较多,需经医护人员专业操作。

6.口腔剂:口腔剂包括口服溶液、口服悬浮液、咀嚼片、含片等,适用于治疗较表浅的口腔疾病。

口腔剂不需要经过胃肠道吸收,药物能够直接作用于口腔黏膜,具有较快的作用速度。

二、液体剂型:1.滴剂:滴剂是将药物溶解或悬浮在溶剂中,通过滴定器滴入眼、耳、鼻等部位的液体制剂。

滴剂可以精确控制药物的剂量,常用于眼耳鼻等局部病变的治疗。

2.口服液:口服液是将药物溶解在水、酒精或甘油等溶媒中,便于口服和吞咽的液体制剂。

口服液易于儿童、老年患者和服药困难患者服用,药物作用迅速。

3.口服悬浮液:口服悬浮液是将药物悬浮在溶剂中制成的液体制剂,需要在使用前摇匀,并且易于儿童、老年患者和服药困难患者服用。

口服悬浮液在胃肠道中的停留时间相对较长,适用于不能咀嚼或溶解的药物。

4.复方制剂:复方制剂是将两种或两种以上药物混合制成的液体剂型,可以同时发挥多种药物的疗效,减少患者的用药次数,提高治疗效果。

硝苯地平缓释片Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ的区别及联合用药方案硝苯地平,它是治疗高血压、心绞痛的常用药。

最早应用于临床治疗高血压的硝苯地平是普通片,后来发现,它虽然起效快,但是由于其半衰期短,需要一日服用多吃,并不能24小时平稳降压,所以,心血管疾病的风险并没有显著的降低。

因此,一些企业又研究出了能够使硝苯地平缓慢释放的剂型,它们就是硝苯地平缓释片(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)三种,优势是比传统的普通制剂的治疗作用更持久、毒副作用更低、用药次数更少。

那这三种缓释片有何区别呢?如何正确联合用药。

硝苯地平缓释片Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ的区别1、用法用量不同硝苯地平缓释片Ⅰ和Ⅱ从药品规格上来区分。

硝苯地平缓释片Ⅰ的规格为10mg;硝苯地平缓释片Ⅱ的规格为20mg;硝苯地平缓释片Ⅲ的规格为30mg。

2、作用时间不同硝苯地平缓释片(Ⅰ)、(Ⅱ)服用一次能够维持最低血药浓度12小时左右,而硝苯地平缓释片(Ⅲ)能够24小时近似恒速释放硝苯地平,类似于控释片。

3、服用时间不同硝苯地平缓释片(Ⅰ)、(Ⅱ)一般空腹服用。

硝苯地平缓释片(Ⅲ)虽然说明书也是建议空腹情况下用水整片吞服。

但由于其不受胃肠道蠕动及PH值影响,服药时间不受就餐时间的限制。

4、能否掰开服用为了避免破坏药物缓释结构,发挥作用持久疗效,缓释剂型一般不能嚼碎服用。

但临床有时需要减少药物剂量,这三种缓释剂型中(Ⅰ)、(Ⅲ)不能掰开服用;但(Ⅱ)有的产品能够沿片面“中心线”完整分开半片服用。

5、工艺不同硝苯地平缓释片Ⅰ和Ⅱ从生产工艺上来区分。

硝苯地平缓释片Ⅱ是按照控释片的制造工艺来生产的。

联合用药硝苯地平缓释片+鱼油+卵磷脂+钙镁片。

药剂学试题药物的剂型分类与特点解析药物的剂型分类在药剂学领域中起着重要的作用,不同的剂型具有不同的特点和应用方式。

本文将对常见的药物剂型进行分类,并分析它们的特点。

一、固体剂型1. 片剂:片剂是将药物压制成片状,通常由活性成分、辅料和填充剂组成。

片剂易于储存和使用,便于控制剂量。

例如,阿司匹林片、维生素C片等。

2. 胶囊剂:胶囊剂由外壳和内部药物组成。

胶囊壳可以是明胶或植物性胶囊,内部药物可以是粉剂或颗粒。

胶囊剂易于使用和储存,并且药物可以更好地保护。

例如,维生素E软胶囊、抗生素胶囊等。

3. 颗粒剂:颗粒剂由固体颗粒组成,颗粒可以通过挤压、制粒或涂层等工艺制成。

颗粒剂易于溶解和吸收,适用于儿童和老年人。

例如,颗粒剂生物素颗粒、肠胃颗粒等。

二、液体剂型1. 口服液:口服液是指服用时直接口服的液体剂型。

它具有剂量准确、易于服用的特点。

常见的口服液包括糖浆、悬浮液和溶液。

例如,感冒糖浆、止咳悬浮液等。

2. 注射剂:注射剂是经过无菌处理的液体剂型,常用于快速治疗或严重病情。

按照注射部位的不同,注射剂可以分为皮下注射剂、肌肉注射剂和静脉注射剂。

例如,青霉素注射液、针剂类抗生素等。

3. 滴剂:滴剂是指通过滴管给药的液体剂型。

滴剂具有剂量易调节、给药方便的特点,适用于眼部、鼻腔等局部给药。

例如,眼药水、鼻腔滴剂等。

三、半固体剂型1. 膏剂:膏剂是一种半固态剂型,由基质和活性成分组成。

膏剂可以分为水膏剂和油膏剂,具有局部作用和渗透性好的特点。

例如,保湿膏剂、舒缓膏剂等。

2. 凝胶剂:凝胶剂是指具有凝胶状的半固态剂型,通常由高分子聚合物和溶剂组成。

凝胶剂具有粘稠度高、吸附性好的特点,适用于局部治疗和修复伤口。

例如,消炎凝胶、创可帖等。

四、气雾剂型1. 气雾剂:气雾剂由药物、推进剂和表面活性剂组成,可以形成雾状喷射。

气雾剂适用于口腔喷雾、鼻腔给药和肺部吸入等应用场景。

例如,止痛喷雾、喉咙喷剂等。

五、其他剂型1. 贴剂:贴剂是将药物颗粒、粉末或液体置于基质中,附着在药物表面。

讲讲农药常见剂型药效比较的秘诀

我国目前使用最多的农药剂型是乳油、悬浮剂、可湿性粉剂、粉剂、粒剂、水剂、毒饵、母液、母粉等十余种剂型,农户则要根据作物和防治对象、施药机具和使用条件来决定选择哪一种剂型和制剂比较合适。

我国生产的农药大多是适合于喷雾的剂型,以乳油和可湿性粉剂为主,悬浮剂也有相当产量。

从药效上分析,这三种剂型是有些差别的,在选用时,应加以注意。

第一,杀虫剂的乳油效力要显着高于悬浮剂和可湿性粉剂,同一种农药有效成分以选用乳油为好。

但叶面喷雾用的杀菌剂,以油为介质的剂型对杀菌作用的发挥并无好处,宜选择悬浮剂或可湿性粉剂。

叶面喷洒用的除草剂,因杂草叶片表面有一层蜡质层,含有机溶剂的乳油、浓乳剂、悬浮剂等剂型都可以选用。

具有良好润湿和渗透作用的可湿性粉剂、悬浮剂等剂型也可选用。

施用于水田田泥或土壤中的除草剂,以颗粒剂和其他能配制毒土的剂型用得比较多。

第二,作为乳油的替换剂型,悬浮剂的药效虽次于乳油,但显着高于可湿性粉剂。

因为悬浮剂的颗粒要比可湿性粉剂细得多,悬浮剂中含有的多种助剂有利于药剂颗粒粘附在生物体表面,从而提高药效。

关于剂型的分类一、固体剂型1. 片剂:片剂是将药物与辅料混合,压制成片状的剂型。

片剂的特点是易于制备、便于携带和保存,并且对药物的剂量控制较为精确。

常见的片剂有片剂、糖衣片、咀嚼片等。

2. 胶囊剂:胶囊剂是将药物或药物混合物装入胶囊中,成为固体剂型。

胶囊剂的优点是剂型多样、易于服用,并且可保护药物免受外界环境的影响。

常见的胶囊剂有硬胶囊和软胶囊。

3. 颗粒剂:颗粒剂是将药物制成颗粒状的剂型,具有较好的流动性和溶解性。

颗粒剂可直接服用,也可溶解后服用。

常见的颗粒剂有散剂、颗粒剂、微丸等。

二、液体剂型1. 口服液剂:口服液剂是将药物溶解在溶剂中,制成液体剂型。

口服液剂的优点是易于服用和吸收,适用于儿童、老年人等患者。

常见的口服液剂有糖浆、口服溶液、滴剂等。

2. 注射剂:注射剂是将药物溶解在溶剂中,经过特殊处理后制成的剂型。

注射剂的特点是药物直接进入血液循环,作用迅速、剂量准确。

常见的注射剂有注射液、粉针剂等。

3. 外用液剂:外用液剂是涂抹在皮肤表面或黏膜上的液体剂型。

外用液剂的特点是易于涂抹和吸收,适用于局部治疗。

常见的外用液剂有喷雾剂、洗剂、滴剂等。

三、半固体剂型1. 膏剂:膏剂是将药物与基质混合,制成半固体剂型。

膏剂的特点是粘稠度较高,易于涂抹和吸收,适用于局部治疗。

常见的膏剂有软膏、凝胶等。

2. 栓剂:栓剂是将药物制成栓状的剂型,适用于直肠给药。

栓剂的特点是不易溶解,能够长时间停留在直肠内,起到局部治疗的作用。

常见的栓剂有栓剂、栓剂等。

四、气雾剂型气雾剂是将药物制成气雾状的剂型,适用于吸入给药。

气雾剂的特点是颗粒细小、容易吸入呼吸道,并且作用迅速。

常见的气雾剂有喷雾剂、吸入剂等。

五、其他剂型除了以上常见的剂型外,还有一些特殊的剂型。

如:注射剂中的微球剂、缓释剂型中的控释片、贴剂剂型中的贴剂等。

总结剂型的分类主要根据药物的给药途径、药物的性质以及药物对患者的要求等因素进行划分。

不同的剂型具有不同的特点和适用范围。

退烧药的不同剂型及其优劣势退烧药是用于降低体温的药物,常见于治疗发热引起的不适。

随着科技和医学的发展,退烧药的剂型也日益多样化,常见的剂型包括口服剂、栓剂、注射剂等。

本文将从不同的剂型出发,分析各自的优劣势。

一、口服剂口服剂是最常见的退烧药剂型,具有使用方便、易于服用的优点。

其主要分为片剂、颗粒剂和口服液三种形式。

1. 片剂片剂是指以固体制剂的形式制成的片状药物,通常需用水或流质途径进行服用。

片剂的优势在于携带方便、稳定性较高,可以长时间保存。

而缺点则是需要口腔吞咽能力较好的患者才能服用。

2. 颗粒剂颗粒剂是将药物制成颗粒状的固体药物。

与片剂相比,颗粒剂更易于咀嚼和吞咽,适合于老年人和儿童等口腔协调性较差的人群。

但由于颗粒剂的稳定性较差,需要保持密封,以免湿度影响药效。

3. 口服液口服液是以溶液或悬浮液的形式制成的液体药物,具有易于摄入、吸收迅速的优点。

适合于口腔吞咽能力较差或需要个体化剂量的患者。

然而,口服液剂型对保存条件要求较高,易受光照和高温影响。

二、栓剂栓剂是一种通过直肠给药的剂型,适用于无法口服的患者。

它具有直接吸收和快速起效的优势,可以绕过肝脏的代谢,减少副作用。

但是,栓剂的使用需要一定的技巧和私密性,在实际应用中常常存在操作不便、不易保存等问题。

三、注射剂注射剂是将药物以液体形式注射入体内,可以快速达到药效,在对症处理急性高热病症时十分有效。

然而,注射剂的不便携带性、操作复杂性以及潜在的感染风险使得其使用范围受限,仅限于医院等特定场所。

综上所述,不同的退烧药剂型各有其优劣势。

在选择合适的剂型时,需要结合患者的实际情况和临床需要进行综合考虑。

对于口腔协调性较好、自主吞咽能力正常的患者,可以选择口服剂,其中又可根据个体的容易吞咽或药物保存需求选择片剂、颗粒剂或口服液。

对于无法口服的患者,可考虑使用栓剂,但需注意使用技巧和保存条件。

而对于急性高热病症患者,则可以考虑使用注射剂,但需在专业医生指导下谨慎使用。

中药材剂型、中药材剂型是指将中药材进行加工处理,制成适合临床使用的药物形式。

以下是一些常见的中药材剂型:1.汤剂:将中药材加水煎煮后去渣取汁,得到液体制剂,是最常用的中药剂型之一。

其优点是口服吸收迅速、起效快、疗效确切、加减灵活,但缺点是制备及携带储存相对不便。

2.散剂:将中药材粉碎混合均匀,制成的粉末状制剂,分为内服和外用两类。

优点是制作简便,便于携带和储存,缺点是其药效受到制备工艺和粒度等因素的影响。

3.丸剂:将中药材粉碎成细粉后,再用冷开水、米糊等黏合剂制成的球形固体剂型。

包括蜜丸、水丸、浓缩丸等。

其优点是药效持久、服用方便、剂量准确,但缺点是制备工艺相对复杂。

4.膏剂:将中药材用水或植物油煎熬去渣而制成的剂型,分为内服和外用两种。

内服膏剂有流浸膏、浸膏、煎膏三种;外用膏剂分软膏、硬膏两种。

其优点是药物含量高、药效持久,但缺点是制备工艺繁琐。

5.丹剂:一般是指含有汞,硫磺等矿物,经过加热升华提练而成的一种化合制剂。

其优点是剂量小、作用大、含矿物质之多,但缺点是毒性较大,不可久服。

多外用,内服慎之又慎。

6.片剂:由中药材提取物或粉末压制而成的片状制剂。

其优点是剂量准确、质量稳定、服用方便,但缺点是制备工艺相对复杂。

7.颗粒剂(冲剂):由中药材提取物与适宜的辅料或与部分药材细粉制成的颗粒状制剂。

其优点是作用迅速、味道可口、体积较小、服用方便,但缺点是易吸潮。

可用于多种疾病的治疗和预防保健。

除了以上剂型外,还有一些其他的剂型如胶囊剂、酒剂、茶剂等。

不同的中药材剂型具有不同的特点和适用范围,医生会根据患者的具体情况和需要选择适合的剂型进行治疗。

药物的剂型与药效关系密切,其对药效的影响主要是影响了吸收,导致药物的生物利用度及体内过程发生改变,使药物的起效时间、作用强度、作用维持时间、毒副作用等发生改变。

药物的剂型与吸收的关系划分为两个阶段:首先药物从剂型中释放溶出,而后通过生物膜吸收。

前者以剂型因素为主,后者以生理因素为主,两者又密切联系形成吸收过程。

各项剂型不同,对吸收的影响各异,现总结如下: 1 口服各种剂型中药物的吸收情况口服剂型中药物的吸收情况一般用生物利用度来表示,各种剂型的大小顺序是:溶液剂>混悬剂>散剂>胶囊剂>片剂>包衣片剂等。

1.1 口服液体剂型 1.1.1 溶液型药剂:药物在该剂型中以分子或离子状态分散在液体中,影响吸收的因素有胃液PH、食物粘度、胃的排空、结合作用、溶媒的性质、药物的理化性质等。

当服用这类溶液时,由于胃肠液的稀释或胃酸的影响,有的可能有药物沉淀析出,一般沉淀粒子较细时仍可较快吸收,如果沉淀颗粒较大,则可能延迟药物的吸收;油溶液中的药物口服后须先转入水相,然后经粘膜吸收,其从油相转向水相的分配常是吸收的限速过程,因子吸收的快慢受药物的油水分配系数及分解高度的影响;乙醇溶液中药物吸收较快,因适量的乙醇能增加血流量;制剂中甘油浓度过高时,会降低胃控速率,影响药物的吸收;低浓度的表面活性剂(临界胶团浓度以下)能溶解胃肠粘膜的脂质而改变上皮细胞的通透性,使被动扩散难以吸收的药物易于吸收,但表面活性剂用量达临界胶团浓度以上时由于形成胶团使脂溶性药物溶于胶团内部而减缓吸收;有些高分子物质如纤维素衍生物、天然树胶、多元醇等有时与药物分子形成配位物,使溶解度降低而影响吸收。

1.1.2 混悬液:混悬剂在吸收前,药物颗粒必须溶解。

溶出速率和药物的浓度及附加剂等因素均可影响吸收。

一般认为药物溶解度小于1~0.1mg/ml时,其溶出速率是吸收的限速过程,药物微粉化(粒径一般在10μm以下)后可增加药物的溶出。

退烧药的剂型选择口服液颗粒片剂等对比退烧药的剂型选择:口服液、颗粒、片剂等对比退烧药是我们在生活中经常需要使用的一类药物。

在选择合适的退烧药时,剂型的选择是一个重要的考虑因素。

不同的剂型有着不同的特点和适用场合。

在本文中,我们将对口服液、颗粒和片剂这三种常见的退烧药剂型进行对比,以帮助读者更好地选择合适的退烧药。

一、口服液口服液是一种液态的药剂,通常包装在小瓶中。

口服液的特点是易于服用和吸收,适用于各个年龄段的患者,尤其适合婴幼儿和老年人。

口服液的剂量可以根据个体情况进行调整,因此使用起来更加灵活。

此外,口服液的药效作用也比较迅速,通常在服用后30分钟内就能感受到明显的退烧效果。

然而,口服液的剂型也存在一些不足之处。

首先,口服液往往具有一定的苦涩味道,对于婴幼儿或口味敏感的患者来说,可能会造成不适感。

其次,由于口服液的包装比较特殊,需要使用量杯或针筒等辅助工具,所以在携带和保存方面相对不太方便。

二、颗粒颗粒剂型是将药物制成颗粒的形式,多数情况下需要溶于水中口服。

与口服液相比,颗粒的优点是口味更好,更容易接受,尤其适合年幼的患者。

颗粒的服用操作也相对简单,只需将颗粒溶解于适量的水中,再喝下即可。

在速效性方面,颗粒通常能够在服用后60分钟内发挥退烧效果。

然而,颗粒剂型也存在一些问题。

首先,颗粒剂的口感虽然相对口服液来说好一些,但依然有些许苦涩。

并且,颗粒溶解和保存有一定的要求,需要注意储存环境和保存时间。

此外,颗粒剂型也不适合口干舌燥、水分摄取困难的患者。

三、片剂片剂即指固体剂型的药物,通常是以片状或者片状加糖衣的形式出现。

片剂剂型的优点是质地坚硬,携带和保存方便。

片剂还具有味道相对较好、剂量稳定的优点,适合大部分年龄段的患者。

然而,片剂在使用上也存在一些不便之处。

首先,片剂需要较长的时间才能被胃肠道吸收,因此其药效需要一定时间才能体现。

其次,对于婴幼儿和年幼的患者来说,嚼碎片剂可能会带来困难。

此外,片剂也不适合患者因呕吐或口干等原因无法吞咽的情况。

不同剂型服用方法的区别服用药物的剂型是指药物制剂的形式,常见的药物剂型包括片剂、胶囊、乳剂、注射剂等。

不同的剂型在服用方法上存在一些区别,下面将详细介绍各种剂型的服用方法的区别。

1. 片剂和胶囊:片剂和胶囊是最常见的口服剂型,两者的区别在于制剂形式不同,片剂是以粉状、颗粒状或块状药物以及辅料经过压制成片,而胶囊是将药物填充在胶囊壳中。

服用片剂和胶囊时首先要将药物放入口腔中,然后用温开水将其吞服。

需要注意的是,片剂是固体剂型,服用时要搭配充足的水分以保证片剂的溶解和吸收,而胶囊是胶囊壳松解后药物被吸收,因此不需配合大量水分。

2. 口服液:口服液是一种以溶液或悬浮液形式的剂型,常见的口服液有糖浆、混悬液等。

服用口服液时,通常需要使用专用的量杯或勺子测量剂量,然后将药液缓慢地倒入口腔中咽下。

需要注意的是,服用口服液时要根据药物的性质是否需要稀释再服用,如糖浆一般可直接服用,而混悬液通常需要加入适量的水后再服用。

3. 口腔贴剂:口腔贴剂是指一种粘贴在口腔黏膜上的药物剂型,通常用于口腔腺体疾病和口腔溃疡的治疗。

使用口腔贴剂时,首先需要清洁口腔,然后将贴剂粘贴在口腔黏膜上,保持贴剂在黏膜上的时间根据药物说明书来确定。

贴剂会逐渐溶解,药物通过口腔黏膜被吸收,通常不需要特殊的服用步骤。

4. 乳剂:乳剂是一种以稳定型乳液为基础的剂型,常见的乳剂有口服乳剂和外用乳剂。

服用口服乳剂时,需要先摇匀,然后用专用的量杯或勺子测量剂量,直接口服。

外用乳剂通常需要在患处涂抹,按照药物说明书来操作。

5. 滴剂:滴剂是一种通过滴管或滴瓶给药的液体剂型。

通过滴管或滴瓶滴入目标部位,如眼药水滴入眼睛、鼻药滴入鼻腔等。

滴剂的使用需要注意滴液的量和滴液的速度,根据药物说明来操作。

6. 膏剂:膏剂是一种粘稠的半固态制剂,适合外用,通常用于皮肤疾病的治疗。

使用膏剂时,需要事先洗净或消毒患处,然后取适量的膏剂涂抹在患处,轻轻按摩使其均匀分布。

7. 注射剂:注射剂是一种通过皮下、肌肉或静脉注射方式给药的剂型。

农药常见剂型及其特点农药是农业生产中使用的一种化学药剂,用于防治农作物病虫害,提高农作物产量和质量。

农药根据其剂型的不同,可以分为液体剂型、固体剂型和气体剂型三大类。

下面将详细介绍这三类农药剂型及其特点。

液体剂型是农药中最常见、应用广泛的一类剂型。

液体剂型主要包括乳剂、水溶液、油剂等。

乳剂是将农药与乳化剂、稳定剂、溶剂等混合而成的悬浮液剂型,可分为油包水乳剂和水包油乳剂两种。

乳剂具有可调性好、用药量少、容易附着于作物表面等特点,常用于防治农作物叶面病虫害。

水溶液是将农药溶于水中制成的剂型,具有渗透性好、效果快等特点,适用于防治作物的地下害虫及作物内部的病虫害。

油剂是将农药溶于柴油、液体石蜡等油脂中制成的剂型,具有附着性好、持效期长等特点,适用于防治果树、蔬菜等作物的病虫害。

固体剂型是将农药制成粉剂、颗粒剂、湿粉剂等固体形式的剂型。

固体剂型主要用于土壤施用和种衣剂。

粉剂是将农药粉末与惰性材料混合而成的剂型,具有悬浮性好、便于储存等特点,适用于作物种子处理、土壤施用等。

颗粒剂是将农药与颗粒状材料混合而成的剂型,具有分散均匀、易于操作等特点,适用于土壤施用。

湿粉剂是将农药与吸湿性材料混合而成的剂型,具有易溶性、附着性好等特点,适用于叶面喷施和土壤施用。

气体剂型主要是指烟雾剂和熏蒸剂。

烟雾剂是将农药制成颗粒状后加热产生烟雾,并通过烟雾中的有效成分来防治病虫害。

烟雾剂具有烟雾迅速、易扩散、渗透性强等特点,适用于防治森林病虫害、储藏害虫等。

熏蒸剂是将农药以气体的形式释放到空气中,通过空气中的农药气体来防治病虫害。

熏蒸剂具有迅速侵入、高度渗透等特点,适用于防治仓储、设施、家畜养殖等病虫害。

以上是农药常见的剂型及其特点。

每种剂型都有其适应的作物和防治对象,农药的选择应根据具体情况进行合理选用,并严格按照使用说明进行正确使用,以提高防治效果,并保护环境和人类健康。

中药液体剂型分类液体剂型是一种常见的中药制剂形式,具有给药方便、易于分剂量等优点。

根据不同的分类方法,液体剂型可以被分为不同的类型。

下面将介绍按照物态、分散系统、制备方法和给药途径与方法的分类。

1.按物态分类根据物态的不同,液体剂型可以分为溶剂型、悬浮型和乳浊型三种。

(1)溶剂型液体剂型:是指药物溶解在溶剂中的剂型,如溶液剂、芳香水剂等。

(2)悬浮型液体剂型:是指药物以微粒状态分散在溶剂中,如混悬剂等。

(3)乳浊型液体剂型:是指药物以小液滴状态分散在溶剂中,形成不透明或半透明的乳浊液,如乳剂等。

2.按分散系统分类根据分散系统的不同,液体剂型可以分为均相液体剂型和非均相液体剂型两种。

(1)均相液体剂型:是指药物以分子或离子状态溶解在溶剂中形成的均一溶液,如真溶液、溶胶等。

(2)非均相液体剂型:是指药物以微粒状态分散在溶剂中形成的非均一体系,如混悬剂、乳剂等。

3.按制备方法分类根据制备方法的不同,液体剂型可以分为热熔法、溶解法和混合法三种。

(1)热熔法:是指将固体药物加热至熔融状态后与适宜的溶剂混合而成的液体剂型,如甘油剂等。

(2)溶解法:是指将药物溶解在适宜的溶剂中制成的液体剂型,如溶液剂等。

(3)混合法:是指将药物粉末或颗粒与适宜的溶剂混合而成的液体剂型,如混悬剂等。

4.按给药途径与方法分类根据给药途径与方法的不同,液体剂型可以分为口服液体剂型和外用液体剂型两种。

(1)口服液体剂型:是指通过口服途径给药的液体剂型,如溶液剂、糖浆剂等。

(2)外用液体剂型:是指通过皮肤、黏膜等部位给药的液体剂型,如洗眼剂、滴耳剂等。

总之,按照不同的分类方法,液体剂型可以被分为多种不同的类型。

在实际应用中,需要根据具体需求选择适合的液体剂型及其制备方法,以确保药物的疗效和安全性。

农药使用的剂型选择与使用效果比较农药作为农业生产中的重要辅助手段,在病虫害防治中发挥着重要作用。

选择适当的剂型对于农药的使用效果以及农作物的安全性至关重要。

本文将探讨不同剂型的特点以及其对农药使用效果的影响。

一、农药剂型的分类与特点1. 液体剂型:液体剂型是指将农药溶解于适宜的溶剂中,形成液体状的剂型。

液体剂型主要包括悬浮剂、乳剂、溶液等。

其特点是易于稀释、携带方便、施药均匀。

但由于液体剂型较为稀释,其残留物容易蒸发,时间较短,因此持效性相对较低。

2. 固体剂型:固体剂型是将农药制成固体颗粒状或粉末状的剂型。

常见的固体剂型有粉剂、颗粒剂、片剂等。

固体剂型具有存储稳定、持效时间长的特点。

由于溶解度低,对环境的影响较小。

但在应用过程中,由于固体剂型的颗粒较大,容易产生不均匀性,影响喷雾效果。

3. 气雾剂:气雾剂是指将农药制成微小浮质或其它形态悬浮于气体介质中形成的剂型。

气雾剂具有喷雾均匀、药效持久的特点。

但由于气雾剂需要使用喷雾器喷施,喷药过程中会产生较多的漂移,对环境的影响较大。

二、不同剂型对农药使用效果的影响1. 病虫害防治效果:液体剂型由于易于稀释和携带,能够均匀喷洒在农作物表面,更容易与害虫或病原体接触,因此其防治效果相对较好。

但固体剂型由于颗粒较大,不易均匀分布在作物上,可能导致部分区域受到保护,而其他区域则失效。

2. 药效持久性:固体剂型由于溶解度较低,因此在使用过程中药效的持久性较好,可以长时间保持作用。

而液体剂型由于溶解度高,药效持久性相对较短。

3. 环境影响:气雾剂在喷施过程中易产生漂移,导致环境中的非目标生物遭受农药的影响,对生态环境造成一定的损害。

而液体剂型和固体剂型喷施时对环境的影响较小,但溶液剂型会随着时间的推移逐渐蒸发,可能对周围环境产生一定的影响。

三、剂型选择的建议1. 根据害虫和病害的类型选择剂型:对于表面为主要发病部位的害虫或病害,选择液体剂型效果会更好。

对于根部或土壤传播的病害,可以选择固体剂型进行土壤处理。