丹尼尔.贝尔的后工业社会理论24页PPT

- 格式:ppt

- 大小:3.00 MB

- 文档页数:12

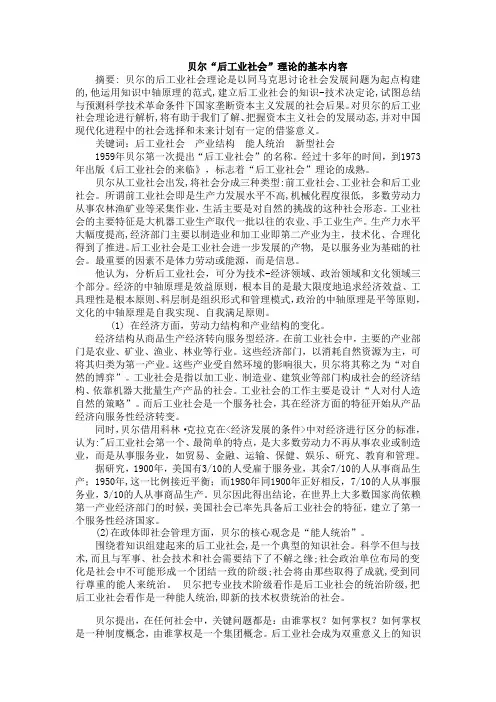

贝尔“后工业社会”理论的基本内容摘要:贝尔的后工业社会理论是以同马克思讨论社会发展问题为起点构建的,他运用知识中轴原理的范式,建立后工业社会的知识-技术决定论,试图总结与预测科学技术革命条件下国家垄断资本主义发展的社会后果。

对贝尔的后工业社会理论进行解析,将有助于我们了解、把握资本主义社会的发展动态,并对中国现代化进程中的社会选择和未来计划有一定的借鉴意义。

关键词:后工业社会产业结构能人统治新型社会1959年贝尔第一次提出“后工业社会”的名称。

经过十多年的时间,到1973年出版《后工业社会的来临》,标志着“后工业社会”理论的成熟。

贝尔从工业社会出发,将社会分成三种类型:前工业社会、工业社会和后工业社会。

所谓前工业社会即是生产力发展水平不高,机械化程度很低, 多数劳动力从事农林渔矿业等采集作业,生活主要是对自然的挑战的这种社会形态。

工业社会的主要特征是大机器工业生产取代一批以往的农业、手工业生产。

生产力水平大幅度提高,经济部门主要以制造业和加工业即第二产业为主,技术化、合理化得到了推进。

后工业社会是工业社会进一步发展的产物, 是以服务业为基础的社会。

最重要的因素不是体力劳动或能源,而是信息。

他认为,分析后工业社会,可分为技术-经济领域、政治领域和文化领域三个部分。

经济的中轴原理是效益原则,根本目的是最大限度地追求经济效益、工具理性是根本原则、科层制是组织形式和管理模式,政治的中轴原理是平等原则,文化的中轴原理是自我实现、自我满足原则。

(1) 在经济方面,劳动力结构和产业结构的变化。

经济结构从商品生产经济转向服务型经济。

在前工业社会中,主要的产业部门是农业、矿业、渔业、林业等行业。

这些经济部门,以消耗自然资源为主,可将其归类为第一产业。

这些产业受自然环境的影响很大,贝尔将其称之为“对自然的博弈”。

工业社会是指以加工业、制造业、建筑业等部门构成社会的经济结构、依靠机器大批量生产产品的社会。

工业社会的工作主要是设计“人对付人造自然的策略”。

丹尼尔·贝尔的“后工业社会”理论探析收稿日期:2015-04-19作者简介:刘挺(1990-),男,宁夏回族自治区固原市人,西南科技大学政治学院硕士研究生。

当今世界,随着科学技术的不断发展,经济社会发展开始出现了新的特点和趋势,这也引起了人们对未来社会发展趋势的思考。

而美国未来主义家、政治哲学家丹尼尔·贝尔(1919-2011)提出的“后工业社会”的理论,具有一定的前瞻性和现实性,并在西方学术界产生了广泛的影响力。

由于他的“后工业社会”的思想观点一定程度上偏离了马克思关于社会发展理论的轨道,因此,探析和批判贝尔的“后工业社会”理论的本质,有助于我们在坚持和发展马克思主义社会发展观的基础上,把握当代社会发展的特点和趋势。

一、以技术为中轴考查社会历史发展马克思是用阶级的观点考查社会形态的演变,而贝尔考查社会历史发展的基本观点虽然受到马克思主义的影响,但他采用的却是另一种理论分析方法。

贝尔的观点是从“没有一个概念图式可以把一个社会现实描述穷尽。

”[1]6出发,以中轴原理即“人们目的决定人们注意力的中心”,以此来考察社会历史的发展,或者社会形态的演变。

受马克思主义社会历史观的影响,传统的社会学主要以生产资料所有制为中轴,将社会发展区分为原始社会、奴隶社会、资本主义社会和共产主义社会等社会发展阶段。

在马克思主义社会发展观的基础上,贝尔以生产力的发展水平为中轴,将人类社会的发展划分为前工业社会、工业社会和后工业社会三个社会发展阶段。

在贝尔看来,“技术一直是区分社会时代变化的主要力量之一,技术改变了社会关系和我们观察世界的方式”。

[2]211按照这种思路,贝尔认为现代社会的发展并不是以生产资料所有制关系的矛盾而推动社会发展,而是在于生产力水平所决定。

也可以说,生产力是现代社会发展的中轴,随着科学技术的不断向前发展,这种中轴作用也体现的更为明显了。

在贝尔看来,前工业社会、工业社会和后工业社会,主要是以生产和使用各种知识技术而展开的。

论贝尔的后工业社会理论及当代价值【摘要】贝尔的后工业社会理论是20世纪70年代提出的一种社会理论,主要探讨了信息时代对社会结构和文化的影响。

本文首先介绍了贝尔的学术背景以及后工业社会理论的提出,然后探讨了后工业社会的特征、信息时代的崛起、数字化与全球化的影响、社会结构的变迁以及文化与价值观的转变。

最后分析了贝尔理论在当代的意义,探讨了后工业社会的发展方向,并指出贝尔的理论对当代价值观的启示。

贝尔的后工业社会理论对于我们理解当代社会发展过程以及应对社会变迁具有重要的参考价值。

【关键词】关键词:贝尔、后工业社会理论、信息时代、数字化、全球化、社会结构、文化、价值观、发展方向、当代意义、启示。

1. 引言1.1 贝尔的学术背景严格来说,贝尔的学术背景是他的个人经历和学术成就所共同构成的,他通过学术研究和论著在学术界建立了一定的声誉。

贝尔,全名丹尼尔·贝尔(Daniel Bell),生于1919年,美国著名社会学家、经济学家、公共知识分子。

贝尔的学术生涯始于20世纪40年代,曾在哥伦比亚大学等多所知名学府任教,担任过《公共利益》杂志主编等职务。

他广泛关注现代社会变革的方方面面,其学术著作涵盖了社会学、经济学、政治学等多个领域,强调理论与现实的结合,对后工业社会的发展趋势和影响进行了深入研究和思考。

贝尔的学术背景丰富多样,其学识渊博、见识独到,为他后来提出后工业社会理论奠定了坚实的理论基础。

1.2 贝尔的后工业社会理论的提出贝尔的后工业社会理论是20世纪70年代后期提出的概念,主要由美国社会学家丹尼尔·贝尔提出。

贝尔认为,随着科技的快速发展和信息时代的到来,人类社会正逐渐迈入一个全新的阶段——后工业社会。

贝尔在其著作《后工业社会》中提出了后工业社会的概念,并阐述了这一社会形态的特征和影响。

他认为,后工业社会将取代传统的工业社会,成为未来社会的主导形式。

后工业社会的特征包括高度的信息化和数字化、知识经济的发展、文化产业的兴起、全球化的加剧等。

![[社会学]4贝尔的后工业社会理论](https://uimg.taocdn.com/1cf9d61343323968011c9234.webp)

贝尔“后工业社会”论丹尼尔·贝尔是美国当代最有影响的社会学家和未来学家。

在当代西方学术界,贝尔的名字始终和三个颇具影响的“大观念”紧密相连,它们是:意识形态的终结、后工业社会和资本主义文化矛盾;其中最有影响力的就是由贝尔第一次系统提出的后工业社会理论。

随着贝尔的《后工业社会的来临》的出版,“后工业社会”一词很快在社会学界流行起来。

贝尔以生产和技术为中轴,把人类社会分为 3个阶段或类型:前工业社会、工业社会和后工业社会。

他指出,1945~1950年间,人类社会开始由工业社会向后工业社会转变,美国是第一个进入后工业社会的国家。

第一,后工业社会是不同于前工业社会和工业社会的新型社会。

他认为,同社会发展的前两个阶段相比,后工业社会呈现出多方面的不同特征,主要有:第一经济形态从商品制造经济转向服务型经济。

第二专业和技术人员阶级成为社会的主宰,技术能力是取得权力的基础。

第三理论知识处于社会活动的中心地位。

第四未来社会的方向是技术控制和技术评价。

第五新的智能技术的兴起成为制定决策的工具。

决策方式使新的“智能技术”产生。

知识阶级在社会中占据重要地位,社会发生了一系列结构变化。

第二,后工业社会是工业社会的新发展,是工业社会和未来社会之间的过渡型新社会。

贝尔认为后工业社会是一种新型的社会形态,它不是原来意义的资本主义,也不是社会主义。

贝尔则认为资本主义和社会主义都是从农业社会向工业社会发展的两种不同形式和道路。

完成工业化后,两者将共同进入后工业社会。

三、能人统治在政体即社会管理方面,贝尔的核心观念是“能人统治”。

根据是,在社会发展的不同阶段上,谁能掌握和供给主要的生产要素,谁就有权。

由于社会进步和科学技术革命,科学的作用不断增长,而科学作用的提高及其发展,必然引起这一领域就业人数的增加。

目前科学技术人员虽然尚少,却是不断增长的社会阶层,他们对社会发展起着积极的作用。

“后工业社会”理论家正是利用了这种情况,强调科学理论的首要作用。

丹尼尔·贝尔的“后工业社会”理论探析高秋颖李红月发布时间:2023-05-12T08:09:21.457Z 来源:《中国教师》2023年5期作者:高秋颖李红月[导读] 贝尔以马克思的社会发展观为基础,提出了以技术为基本力量的“后工业社会”,并以技术为基本力量,并以此为依据河北师范大学河北石家庄 050000摘要:贝尔以马克思的社会发展观为基础,提出了以技术为基本力量的“后工业社会”,并以技术为基本力量,并以此为依据,对未来社会的发展进行了预言。

对贝尔的后工业社会说进行分析与批判,不仅可以使我们更好地把握和把握当代社会发展的新动向,更能使我们更好地把握其本质。

贝尔的“后工业化社会”理论在某种意义上是对未来社会的展望,它的一些观点与当今世界的发展趋势是一致的,这对我们理解现代社会的特点和发展趋势是很有帮助的。

这对于中国的现代化和工业化进程的规划和抉择,是非常有意义的。

关键词:后工业社会;资本主义社会;阶层;技术一、引言贝尔的后工业理论在一定程度上对西方社会做出了正确的评价,但贝尔的后工业社会理论在许多方面都与马克思主义背道而驰,具有鲜明的阶级倾向,而不是绝对的价值中立。

其理论分析是以生产力为基础的,此外,这一理论“对于西方资本主义运行秩序仍然持认同的态度,在科技决定论的外表下,核心依然是东方趋同于西方,没有走出“西方中心论”的鸿沟”。

他试图用“后工业社会”这一概念来掩饰资本主义社会的基本矛盾,从而为其正当性的存在提供理论依据。

这样的观点显然违背了资本主义社会的发展进程,也违背了马克思关于人类社会发展的历史规律。

贝尔的“后工业社会”理论在本质上是缺少学科性质和时代特征的。

对这种现代西方社会的理论和思想,我们不仅要保持警惕,而且要从批判的角度去研究、扬弃和借鉴。

二、以技术为中轴考查社会历史发展马克思从阶级的角度考察了社会形态的演化,贝尔则从马克思主义的角度考察了社会历史的演化,但是,在考察社会历史的基础上,又采取了与马克思不同的研究方式。

后工业社会的来临丹尼尔·贝尔堪称20世纪西方的一位伟大的思想家,贝尔雄踞美国新闻界评选的“全美十大知识精英”的榜首,而《后工业社会的来临》的出版也被日本报界列为70年代世界十大事件之一。

《后工业社会的来临》虽然在1973年看来还是一本预测未来的著作,但是事实上从今天看来,他的预测已经基本成为现实。

该书开启了一种看待人类社会的全新视角。

本段简介丹尼尔·贝尔堪称20世纪西方的一位伟大的思想家,其学术影响力已经远远超出了社会学的领域。

他对宏观社会走向的把握有独到之处,其最有影响力的研究领域是宏观社会或称整个人类世界的层面。

《后工业社会的来临》虽然在1973年看来还是一本预测未来的著作,但是事实上从今天看来,他的预测已经基本成为现实。

该书开启了一种看待人类社会的全新视角。

贝尔以其独创中轴原理为工具,从社会结构、政体和文化3个方面分析了后工业社会的特点,并与工业社会进行了比较。

由此贝尔构建了后工业社会理论体系,向读者展示了人类社会未来的可能图景。

后工业社会内容《后工业社会的来临》贝尔(美国社会学家) 贝尔雄踞美国新闻界评选的“全美十大知识精英”的榜首,而该书的出版也被日本报界列为70年代世界十大事件之一,在整个西方世界5;起了轰动。

贝尔依据社会的经济技术结构,将人类社会划分为初民、农业、工业、后工业等社会进化阶段。

其主要研究是重建社会学理论,以适应工业社会以后的社会。

他提出的“后工业社会”包括五大基本内容:1.经济方面:由产品生产业经济转变为服务性经济;2.职业分布:专业与技术人员阶级处于主导地位;3.中轴原理:理论知识处于中心地位,它是社会革新与制定政策的源泉;4.未来方向:控制技术发展,重视技术鉴定;5.制定决策:依靠新的“智能技术”。

贝尔认为:“不同政治制度的国家,在实现工业化以后,都将从工业社会发展到后工业社会。

”后工业社会是“21世纪美、日、苏、西欧各国社会结构方面的基本特征”。

四、后工业时代的人类生活空间图式第二次世界大战以后,西方国家进入了一个相对稳定的发展繁荣期,在二十世纪五、六十年代,其工业化先后达到顶峰,但这并不意味着社会将停滞不前,而是又进入了一个新的时代。

关于这个新时代的变化与特征,西方也包括许多中国学者都一直予以密切的关注,并不断根据社会的新进展进行热烈的探讨。

早在1959年,德国社会学家达伦多夫就提出了“后资本主义社会”一词,用以讨论工厂中权力关系的变化;同年,美国社会学家丹尼尔·贝尔也产生了后工业社会的思想,他在奥地利的萨尔斯堡举行的一次研讨会上提出了“后工业社会”的概念,1962年贝尔又在波士顿举行的一次研讨会上,发表了题为《后工业社会:推测1985年及以后的美国》一文,1973年他正式出版了引起世界轰动的《后工业社会的来临:对社会预测的一项探索》一书,他在书中认为,人类社会的发展分为前工业社会、工业社会和后工业社会三个阶段,西方社会在完成工业化后,将看到“后工业社会”的出现,贝尔从五个方面刻画了“后工业社会”的基本特征:①经济方面:从产品生产经济转变为服务性经济;②职业分布:专业和技术人员阶级处于主导地位;③中轴原理:理论知识处于中心地位,它是社会革新与制定政策的源泉;④未来的方向:控制技术发展,对技术进行鉴定;⑤制定决策:创造新的“智能技术”。

此后,“后工业社会”的概念逐渐被社会接受而广泛流行起来。

如果说“后工业社会”描绘了是西方社会从七十年代开始的经济社会变化图景,那么,从七、八十年代兴起的后现代主义则反映了在文化领域发生的巨大变化,后现代主义一词最早只是在文学批评中使用,主要指一些超现代的极端主义小说以及虚无主义和反习俗的哲学,1976年建筑评论家查尔斯·詹克斯发表了《后现代建筑语言》,第一次在建筑领域提出了后现代主义的概念,并引起人们广泛的讨论;1979年,法国学者利奥塔发表了《后现代状况》,后现代这一概念才开始流行起来;1985年秋天,有后现代主义“教父”之称的美国杜克大学教授弗雷德里克·杰姆逊(Fredric Jameson)在北大举行了为期四个月的演讲,这些演讲后来辑成《后现代主义与文化理论》一书,在世界范围内产生了广泛的影响。

《后工业社会的来临》导读一、本书的作者、主题及方法论未来研究和社会预测是中外历史上许多学者和社会活动家所热衷的主题。

第二次世界大战以后,科技革命迅猛发展,社会变迁加速,发展问题成为世界各国关注的重点,这些因素推动未来研究与发展研究日益结合。

美国著名社会学家与未来学家丹尼尔・贝尔的《后工业社会的来临——对社会预测的一项探索》(以下简称《后工业社会的来临》)一书是这方面的一部代表作,本书自发表以来,受到国际学术界和各方的广泛瞩目。

丹尼尔・贝尔(Daniel Bell,1919—),出生于纽约一个犹太移民家庭,从小随寡母生活在社会下层。

他1938年大学毕业后即从事新闻工作,1943年在哥伦比亚大学获哲学博士学位。

贝尔从1952年起先后在哥伦比亚大学与哈佛大学任社会学教授,同时从事一些与未来研究和社会预测有关的社会政治活动。

1972年全美知识精英普测时,他曾以最高票名列20位影响最大的学者之首。

贝尔的主要著作有:《意识形态的终结》(1960年)、《今日资本主义》(1971年)、《后工业社会的来临》(1973年)、《资本主义的文化矛盾》(1976年)和《曲折的航程——社会学历程论文集1960—1980》(1980)等。

贝尔学术思想中最具影响力的是其“后工业社会”理论。

贝尔的“后工业社会”思想始于20世纪50年代末。

1959年夏季,贝尔在奥地利萨尔茨堡的一次学术讨论会上首次使用“后工业社会”这个词,并提出了他对未来西方社会的设想。

其后,在1962年和1967年又分别写了《后工业社会:推测1985年及以后的美国》和《关于后工业社会的札记》两篇长文。

1973年出版的《后工业社会的来临》一书对“后工业社会”思想作了全面的理论阐述和实例分析。

1976年出版的《资本主义文化矛盾》是《后工业社会的来临》的姊妹篇,它着重从文化角度继续探讨“后工业社会”。

贝尔在《后工业社会的来临》(《后工业社会的来临》,新华出版社1997年版)一书中写道:“后工业社会这个概念是本书的主题,它是有关西方社会结构变化的一种社会预测”(书第8页)。