贝尔后工业社会理论

- 格式:ppt

- 大小:62.00 KB

- 文档页数:8

丹尼尔贝尔的“后工业社会”理论探析刘挺【摘要】贝尔的“后工业社会”理论是在马克思社会发展观的基础上建立的,他将技术作为决定社会形态更替的根本力量,试图预测人类未来社会的发展前景是一个将资本主义和社会主义连接起来的新的社会形态。

通过对贝尔“后工业社会”理论的探析和批判,既有助于我们坚持马克思主义的真理性,也有益于理解、把握当代社会发展的新动态。

%The foundation of Bear’s post-industrial society was based on Marx’s theory on social development. He regarded technology as the fundamental force determining the social system upgrading with the intention to predict the future of human society development. The post-industrial society is a new form of society connecting capitalism an d socialism. The exploration on Bear’s thoughts is conducive to strengthen our belief in the truth of Marxism on the one hand and to understand and grasp the new tendency of the development of capitalism on the other hand.【期刊名称】《佛山科学技术学院学报(社会科学版)》【年(卷),期】2015(000)003【总页数】5页(P13-16,92)【关键词】后工业社会;资本主义社;社会主义社会;阶层;技术【作者】刘挺【作者单位】西南科技大学政治学院,四川绵阳621010【正文语种】中文【中图分类】F038.8当今世界,随着科学技术的不断发展,经济社会发展开始出现了新的特点和趋势,这也引起了人们对未来社会发展趋势的思考。

《后工业社会的来临》读书报告1203408003 李慧敏摘要:本文概括了丹内尔·贝尔在《后工业社会的来临》一书中的主要内容,对“后工业社会”的提出背景、特征、基本内容进行了归纳总结,并通过联系中国实际,从解读当前政策指向和预测未来社会变化两个方面对“后工业社会”理论进行了实际运用,最后阐述了“后工业社会”理论对中国社会的启示。

关键词:后工业社会;归纳;运用;启示一、丹尼尔·贝尔的后工业社会理论(一)“后工业社会”思想的提出二战以后,科学与技术迅猛发展,社会变迁不断加剧,发展问题日益成为世界各国关注的焦点。

美国著名社会学家和未来学家丹尼尔·贝尔的“后工业社会”思想就是对这方面问题进行的探索与研究。

贝尔的“后工业社会”思想始于50年代末,期间经过不断酝酿与完善,于1973年出版了《后工业社会的来临——对社会预测的一项探索》对“后工业社会”思想作了全面的理论阐述和事例分析.(二)资本主义社会、工业社会与后工业社会的概念比较资本主义与后工业社会是两个不同中轴所建构的不同概念图式,后工业图式涉及的是一个社会中的社会——技术面,而资本主义涉及的社会——经济面。

封建、资本主义和社会主义是马克思以生产方式为中轴构建的一系列概念。

后工业与前工业、工业概念是处于同一种概念图式下的。

前工业部门主要是资源采撷的,它的经济是以农业、矿业、林业、以及天然气或石油等其他资源为基础的。

工业部门主要是利用能源和机器技术从事制造商品的。

后工业部门从事加工处理,其中电讯和电脑对于信息和知识的交流极其重要。

广泛地说,工业社会以机器技术为基础,资本与劳动是工业社会的主要结构特征.后工业社会是由知识技术形成的,信息和知识则是后工业社会的主要结构特征。

但是,后工业社会并不取代工业社会,就像工业社会并不消除经济中的农业部门一样。

新的社会发展消除了原来社会的一些特征,但是也加厚了整个社会的结构.(三)“后工业社会”的表现贝尔以当前突飞猛进的科技革命作为出发点,从技术分析联系到产业结构、社会结构、阶级结构、权力中心、管理体制等方面,对未来西方社会进行了探索,他总结了后工业社会的某些新的方面:1、理论知识的首要性.每个社会都是存在于知识的基础之上,从20世纪下半叶出现的以科学为基础的新工业可以看出,理论知识的系统汇编和材料科学成为技术创新的基础.2、新知识技术的产生。

论贝尔的后工业社会理论及当代价值【摘要】贝尔的后工业社会理论是20世纪70年代提出的一种社会理论,主要探讨了信息时代对社会结构和文化的影响。

本文首先介绍了贝尔的学术背景以及后工业社会理论的提出,然后探讨了后工业社会的特征、信息时代的崛起、数字化与全球化的影响、社会结构的变迁以及文化与价值观的转变。

最后分析了贝尔理论在当代的意义,探讨了后工业社会的发展方向,并指出贝尔的理论对当代价值观的启示。

贝尔的后工业社会理论对于我们理解当代社会发展过程以及应对社会变迁具有重要的参考价值。

【关键词】关键词:贝尔、后工业社会理论、信息时代、数字化、全球化、社会结构、文化、价值观、发展方向、当代意义、启示。

1. 引言1.1 贝尔的学术背景严格来说,贝尔的学术背景是他的个人经历和学术成就所共同构成的,他通过学术研究和论著在学术界建立了一定的声誉。

贝尔,全名丹尼尔·贝尔(Daniel Bell),生于1919年,美国著名社会学家、经济学家、公共知识分子。

贝尔的学术生涯始于20世纪40年代,曾在哥伦比亚大学等多所知名学府任教,担任过《公共利益》杂志主编等职务。

他广泛关注现代社会变革的方方面面,其学术著作涵盖了社会学、经济学、政治学等多个领域,强调理论与现实的结合,对后工业社会的发展趋势和影响进行了深入研究和思考。

贝尔的学术背景丰富多样,其学识渊博、见识独到,为他后来提出后工业社会理论奠定了坚实的理论基础。

1.2 贝尔的后工业社会理论的提出贝尔的后工业社会理论是20世纪70年代后期提出的概念,主要由美国社会学家丹尼尔·贝尔提出。

贝尔认为,随着科技的快速发展和信息时代的到来,人类社会正逐渐迈入一个全新的阶段——后工业社会。

贝尔在其著作《后工业社会》中提出了后工业社会的概念,并阐述了这一社会形态的特征和影响。

他认为,后工业社会将取代传统的工业社会,成为未来社会的主导形式。

后工业社会的特征包括高度的信息化和数字化、知识经济的发展、文化产业的兴起、全球化的加剧等。

贝尔“后工业社会”论丹尼尔·贝尔是美国当代最有影响的社会学家和未来学家。

在当代西方学术界,贝尔的名字始终和三个颇具影响的“大观念”紧密相连,它们是:意识形态的终结、后工业社会和资本主义文化矛盾;其中最有影响力的就是由贝尔第一次系统提出的后工业社会理论。

随着贝尔的《后工业社会的来临》的出版,“后工业社会”一词很快在社会学界流行起来。

贝尔以生产和技术为中轴,把人类社会分为 3个阶段或类型:前工业社会、工业社会和后工业社会。

他指出,1945~1950年间,人类社会开始由工业社会向后工业社会转变,美国是第一个进入后工业社会的国家。

第一,后工业社会是不同于前工业社会和工业社会的新型社会。

他认为,同社会发展的前两个阶段相比,后工业社会呈现出多方面的不同特征,主要有:第一经济形态从商品制造经济转向服务型经济。

第二专业和技术人员阶级成为社会的主宰,技术能力是取得权力的基础。

第三理论知识处于社会活动的中心地位。

第四未来社会的方向是技术控制和技术评价。

第五新的智能技术的兴起成为制定决策的工具。

决策方式使新的“智能技术”产生。

知识阶级在社会中占据重要地位,社会发生了一系列结构变化。

第二,后工业社会是工业社会的新发展,是工业社会和未来社会之间的过渡型新社会。

贝尔认为后工业社会是一种新型的社会形态,它不是原来意义的资本主义,也不是社会主义。

贝尔则认为资本主义和社会主义都是从农业社会向工业社会发展的两种不同形式和道路。

完成工业化后,两者将共同进入后工业社会。

三、能人统治在政体即社会管理方面,贝尔的核心观念是“能人统治”。

根据是,在社会发展的不同阶段上,谁能掌握和供给主要的生产要素,谁就有权。

由于社会进步和科学技术革命,科学的作用不断增长,而科学作用的提高及其发展,必然引起这一领域就业人数的增加。

目前科学技术人员虽然尚少,却是不断增长的社会阶层,他们对社会发展起着积极的作用。

“后工业社会”理论家正是利用了这种情况,强调科学理论的首要作用。

丹尼尔·贝尔的“后工业社会”理论探析高秋颖李红月发布时间:2023-05-12T08:09:21.457Z 来源:《中国教师》2023年5期作者:高秋颖李红月[导读] 贝尔以马克思的社会发展观为基础,提出了以技术为基本力量的“后工业社会”,并以技术为基本力量,并以此为依据河北师范大学河北石家庄 050000摘要:贝尔以马克思的社会发展观为基础,提出了以技术为基本力量的“后工业社会”,并以技术为基本力量,并以此为依据,对未来社会的发展进行了预言。

对贝尔的后工业社会说进行分析与批判,不仅可以使我们更好地把握和把握当代社会发展的新动向,更能使我们更好地把握其本质。

贝尔的“后工业化社会”理论在某种意义上是对未来社会的展望,它的一些观点与当今世界的发展趋势是一致的,这对我们理解现代社会的特点和发展趋势是很有帮助的。

这对于中国的现代化和工业化进程的规划和抉择,是非常有意义的。

关键词:后工业社会;资本主义社会;阶层;技术一、引言贝尔的后工业理论在一定程度上对西方社会做出了正确的评价,但贝尔的后工业社会理论在许多方面都与马克思主义背道而驰,具有鲜明的阶级倾向,而不是绝对的价值中立。

其理论分析是以生产力为基础的,此外,这一理论“对于西方资本主义运行秩序仍然持认同的态度,在科技决定论的外表下,核心依然是东方趋同于西方,没有走出“西方中心论”的鸿沟”。

他试图用“后工业社会”这一概念来掩饰资本主义社会的基本矛盾,从而为其正当性的存在提供理论依据。

这样的观点显然违背了资本主义社会的发展进程,也违背了马克思关于人类社会发展的历史规律。

贝尔的“后工业社会”理论在本质上是缺少学科性质和时代特征的。

对这种现代西方社会的理论和思想,我们不仅要保持警惕,而且要从批判的角度去研究、扬弃和借鉴。

二、以技术为中轴考查社会历史发展马克思从阶级的角度考察了社会形态的演化,贝尔则从马克思主义的角度考察了社会历史的演化,但是,在考察社会历史的基础上,又采取了与马克思不同的研究方式。

“作为社会文化思潮的后现代主义是二战后西方后工业社会的直接产物。

”

“后工业社会”是持新保守主义立场的美国社会学家丹尼尔·贝尔首先提出的概念。

这一理论认为在工业社会中,社会分层的标准是所有权,而后工业社会的分层标准则是知识和教育,它以科学技术和信息为基础,是知识架构起来的社会。

这样,传统的生产方式和社会结构就被摧毁了。

从工业社会出发,可以将社会分成三种类型:前工业社会、工业社会和后工业社会。

所谓前工业社会即是生产力发展水平不高,机械化程度很低,主要以农业、渔业、采矿等消耗天然资源的经济部门为主的社会形态。

工业社会的主要特征是大机器工业生产取代一批以往的农业、手工业生产。

生产力水平大幅度提高,经济部门主要以制造业即第二产业为主。

后工业社会是工业社会进一步发展的产物,后工业社会的关键变量是信息和知识,主要经济部门是以加工和服务为主导的第三产业甚至第四、第五产业,诸如运输业、公共福利事业、贸易、金融、保险、房地产、卫生、科学研究与技术开发等。

后工业社会的特征:(1)经济结构从商品生产经济转向服务型经济;(2)职业分布以技术阶层的崛起为特征;(3)轴心原则是理论知识日益成为创新的源泉和制定社会政策。

中国进入后工业社会经济转型是经济发展过程中的普遍现象。

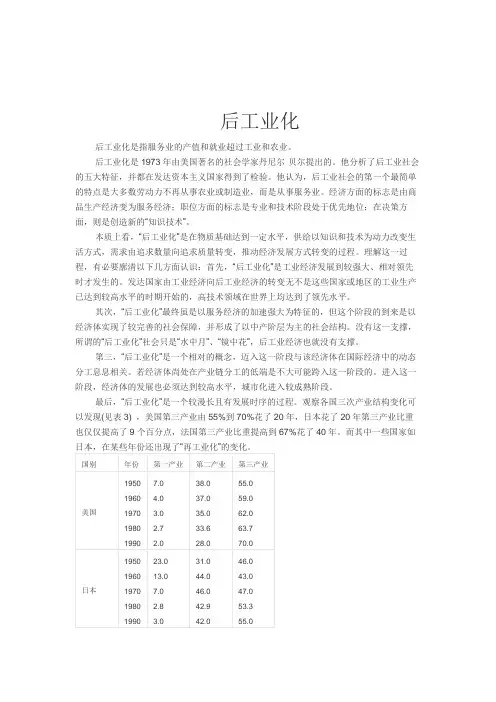

美国社会学家丹尼尔·贝尔在1973年出版的《后工业社会的来临:社会预测的一次尝试》一书指出,美国社会将经历前工业社会、工业社会和后工业社会三个发展阶段。

贝尔认为,后工业社会的典型特征是从工业经济向服务业经济的转换,并伴随着职业结构分布、统治力量、社会决策机制等一系列的转换。

贝尔认为当时的世界只有美国已经进入后工业社会,西欧、日本和当时的苏联处于工业社会,其他国家处于前工业社会。

但他的预测很快就在其他国家得到应验。

以德国、法国为代表的西欧国家和日本在进入20世纪70年代后不久,制造业在经济中的比重开始下降,服务业占比上升,开始向后工业社会转型;中国台湾、韩国在80年代中期以后开始向后工业社会转型。

时至今日,所有发达国家都进入到贝尔描述的后工业社会阶段。

转型为什么会发生?不是所有国家都会面临转型,只有那些收入达到了一定门槛值之后的国家才会面临转型。

德国、法国、日本、韩国、中国台湾等经济体都是在人均收入超过购买力平价标准下的4500国际元-5000國际元(Penn World Table,佩恩表)以后开始出现向服务业经济的转型。

经济学家对这个现象的解释是:收入增长跨过一定门槛以后,每单位收入增长所带来的对服务业产品需求增加超过对工业品的需求增加,造成服务业相对于工业部门更快扩张。

通俗点说,收入低时,钱主要花在吃上面;收入多了,钱花在买衣服、电器、汽车上面;收入再多,钱花在医疗、教育、娱乐、旅游等服务业上面。

花销的重点流向会随着收入增长变化。

进入后工业社会经历了30多年的经济高速增长,中国开始进入后工业社会了吗?根据国际经验,购买力平价标准下的4500国际元-5000国际元是制造业在GDP中占比下降的转折点,按此标准,中国制造业在GDP占比中下降应该发生在2021年-2021年。

从数据看,中国经济转型也大概在此期间发生。

2021年以前,中国工业增加值在GDP中的占比持续上升;2021年以后开始下降。