薛定谔方程与提出背景

- 格式:doc

- 大小:291.00 KB

- 文档页数:13

爱因斯坦薛定谔方程

爱因斯坦-薛定谔方程(Einstein-Schrödinger equation)是一个量子力学中的方程,将爱因斯坦的相对论和薛定谔方程结合在一起,描述了物质和场相互作用的行为。

这个方程是在广义相对论和量子力学之间的理论框架下提出的。

具体而言,爱因斯坦-薛定谔方程描述了物质在引力场中的行为,以及粒子与电磁场的相互作用。

它是一个偏微分方程,通常被写成:iħ∂ψ/∂t = (c^2√(p^2c^2 + m^2c^4) + eφ)ψ。

其中,ψ是波函数,描述了量子态的演化;t是时间;ħ是约化普朗克常数;c是光速;p是动量算符;m是粒子的静质量;e是元电荷;φ是电磁场势。

爱因斯坦-薛定谔方程是一个非常复杂的方程,它描述了物质在引力场和电磁场中的量子行为。

这个方程在理论物理的研究中扮演着重要的角色,帮助我们理解微观世界的行为。

但是,由于其复杂性,解析解很难找到,通常需要使用数值方法进行求解。

量子力学薛定谔方程引言量子力学是描述微观粒子行为的物理理论,而薛定谔方程是量子力学的核心方程之一。

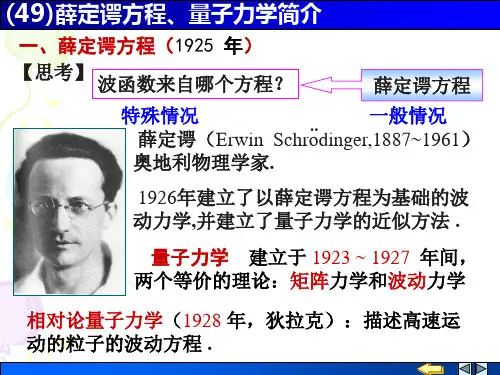

薛定谔方程由奥地利物理学家埃尔温·薛定谔于1925年提出,它描述了微观粒子的波动性质和运动规律。

本文将详细介绍量子力学薛定谔方程的背景、推导过程以及其在解释微观世界中粒子行为方面的重要性。

背景在20世纪初,科学家们发现了一些无法用经典物理学解释的现象,比如黑体辐射、光电效应和原子光谱等。

这些现象表明,在微观尺度下,经典物理学的规律不再适用。

为了解释这些现象,物理学家们开始寻找一种新的理论来描述微观世界。

波粒二象性根据实验结果和理论分析,科学家们得出了一个重要结论:微观粒子既具有粒子性又具有波动性。

这就是所谓的波粒二象性。

根据这一概念,物理学家们开始研究如何用波动方程来描述微观粒子的行为。

薛定谔方程的推导薛定谔方程的推导基于波动方程和量子力学的基本假设。

首先,我们假设微观粒子的运动状态可以用一个波函数来描述。

这个波函数是一个复数函数,它包含了关于粒子位置和动量等信息。

然后,根据经典波动理论,我们可以得到微观粒子的波动方程。

接下来,通过引入哈密顿算符和能量守恒原理,我们得到了薛定谔方程。

薛定谔方程的一般形式为:ĤΨ=iℏ∂Ψ∂t其中,Ĥ是哈密顿算符,Ψ是波函数,i是虚数单位,ℏ是约化普朗克常数。

薛定谔方程的意义薛定谔方程在解释微观世界中粒子行为方面起着重要作用。

首先,通过求解薛定谔方程,我们可以得到微观粒子的能级和能量分布情况。

这对于研究原子、分子以及固体材料的性质具有重要意义。

其次,薛定谔方程还可以描述微观粒子的运动轨迹和概率分布。

根据波函数的模平方,我们可以计算出粒子在不同位置的概率密度。

这为我们理解粒子在空间中的行为提供了依据。

此外,薛定谔方程还可以用于描述微观粒子之间的相互作用和碰撞过程。

通过求解薛定谔方程,我们可以得到相互作用势能和散射截面等重要物理量。

薛定谔方程的应用薛定谔方程在量子力学研究领域有着广泛的应用。

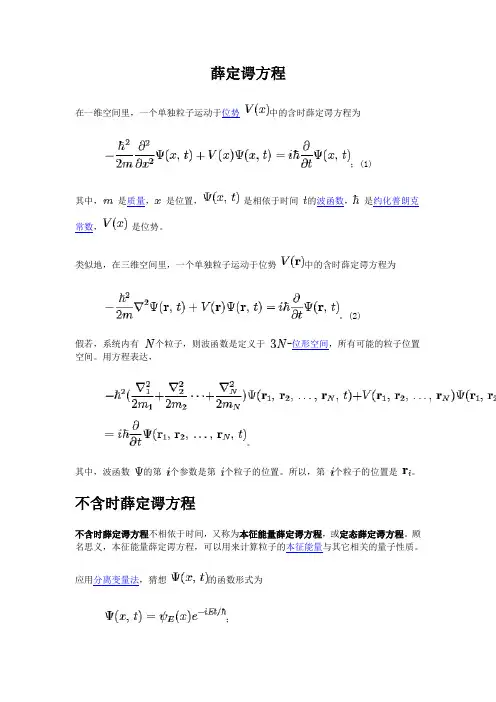

薛定谔方程在一维空间里,一个单独粒子运动于位势中的含时薛定谔方程为;(1)其中,是质量,是位置,是相依于时间的波函数,是约化普朗克常数,是位势。

类似地,在三维空间里,一个单独粒子运动于位势中的含时薛定谔方程为。

(2)假若,系统内有个粒子,则波函数是定义于-位形空间,所有可能的粒子位置空间。

用方程表达,。

其中,波函数的第个参数是第个粒子的位置。

所以,第个粒子的位置是。

不含时薛定谔方程不含时薛定谔方程不相依于时间,又称为本征能量薛定谔方程,或定态薛定谔方程。

顾名思义,本征能量薛定谔方程,可以用来计算粒子的本征能量与其它相关的量子性质。

应用分离变量法,猜想的函数形式为;其中,是分离常数,是对应于的函数.稍回儿,我们会察觉就是能量.代入这猜想解,经过一番运算,含时薛定谔方程 (1) 会变为不含时薛定谔方程:。

类似地,方程 (2) 变为。

历史背景与发展爱因斯坦诠释普朗克的量子为光子,光波的粒子;也就是说,光波具有粒子的性质,一种很奇奥的波粒二象性。

他建议光子的能量与频率成正比。

在相对论里,能量与动量之间的关系跟频率与波数之间的关系相同,所以,连带地,光子的动量与波数成正比。

1924年,路易·德布罗意提出一个惊人的假设,每一种粒子都具有波粒二象性。

电子也有这种性质。

电子是一种波动,是电子波。

电子的能量与动量决定了它的物质波的频率与波数。

1927年,克林顿·戴维孙和雷斯特·革末将缓慢移动的电子射击于镍晶体标靶。

然后,测量反射的强度,侦测结果与X射线根据布拉格定律 (Bragg's law) 计算的衍射图案相同。

戴维森-革末实验彻底的证明了德布罗意假说。

薛定谔夜以继日地思考这些先进理论,既然粒子具有波粒二象性,应该会有一个反应这特性的波动方程,能够正确地描述粒子的量子行为。

于是,薛定谔试着寻找一个波动方程。

哈密顿先前的研究引导著薛定谔的思路,在牛顿力学与光学之间,有一种类比,隐蔽地暗藏于一个察觉里。

奥地利物理学家薛定谔简介薛定谔是奥地利著名的物理学家,薛定谔这样一个巨人,他的一生有太多的东西值得我们记得,下面是店铺为你搜集物理学家薛定谔的简介,希望对你有帮助!物理学家薛定谔的简介薛定谔出生于奥地利一个手工业者家庭,父亲是一位商人,家庭环境也比较优裕。

是奥地利著名物理学家。

他从小热爱读书,爱好广泛。

是一个聪明爱学习的孩子,他喜欢探索未知,善于观察。

曾经在多所大学任教。

最后因为生病于1961年离开了世界,他的一生传奇而伟大。

薛定谔最大的成就是在物理上,他在批判哥本哈根诠释中,提出了著名的假想实验薛定谔的猫。

这只猫的出现瞬间在学术界炸开了锅,改变了人们的传统思维。

他的另一个伟大成就便是薛定谔方程的提出。

这个方程被称为是量子力学的基础方程。

这两个成就影响了整个学术界的发展。

有着划时代的重大意义。

薛定谔的一生还有一部旷世巨作《生命是什么》,这本著作的出现推动了整个分子生物学的发展。

他试图让物理学和生物学得到统一。

薛定谔的情感也是很精彩的。

不过他的情感态度却不怎么受世人的认同。

他可谓是一个风流的学者,他的情感也是疯狂而炙热的。

他的一生只有安妮玛丽一位妻子,并且白头走到了最后。

可他还有许多女朋友,最令我们惊叹的是他让情妇和安妮共处一室。

什么是薛定谔把妹法什么是薛定谔把妹法呢?它的灵感源于他的一个伟大假说薛定谔的猫。

在实验中他把猫关在密闭的箱子里。

里面有食物和毒药。

毒药又和原子装置连在一起。

原子衰变便会触发机关,猫也会死。

可猫也有可能活着。

只有打开密室观看,才能知道结果。

人们在这个实验的基础上。

提出了薛定谔把妹法。

即每天拿出硬币来抛掷,让硬币的结果决定是否给喜欢的妹子送早餐,这个概率是随机的。

妹子每天打开抽屉看到早餐的概率也是随机的。

也让事件变得有神秘感。

而妹子也会对是否有早餐感到好奇,近而对送早餐的人物感兴趣。

这个带着神秘感的人也会让妹子爱上他。

薛定谔把妹法就是利用一种不确的因素,来让事件变得不确定,从而产生神秘感。

量子力学中的薛定谔方程量子力学是研究微观世界的一门物理学科,它的理论基础就是薛定谔方程。

薛定谔方程由奥地利物理学家埃尔温·薛定谔于1925年提出,是量子力学的核心方程之一。

本文将介绍薛定谔方程的基本概念、数学表达及其在量子力学中的重要意义。

一、薛定谔方程的基本概念薛定谔方程描述的是微观粒子的运动状态和行为规律。

它是在三维空间中描述波函数(ψ)随时间演化的偏微分方程。

薛定谔方程的形式可以如下所示:Ĥψ = Eψ,其中,Ĥ是哈密顿算符,ψ是波函数,E是对应的能量本征值。

薛定谔方程中的哈密顿算符代表了粒子的总能量运算符。

它的形式为:Ĥ = -(h²/2m)∇² + V(x),其中,h是普朗克常量,m是粒子的质量,∇²是拉普拉斯算符,V(x)是粒子所受势场的势能函数。

二、薛定谔方程的数学表达薛定谔方程是一个偏微分方程,求解它需要使用数学上的一些工具和方法。

我们先来看一维情况下的薛定谔方程:-(h²/2m)d²ψ(x)/dx² + V(x)ψ(x) = Eψ(x)。

其中,x代表粒子的位置坐标。

要得到波函数ψ(x)的解,可以采用变分法、数值计算或者一些特殊情况下的解析求解方法。

对于多维情况,如三维空间中的薛定谔方程,形式如下:-(h²/2m)∇²ψ(x, y, z) + V(x, y, z)ψ(x, y, z) = Eψ(x, y, z)。

解一维薛定谔方程可以得到单粒子的波函数,而解三维薛定谔方程则可以得到多粒子的复合波函数。

三、薛定谔方程的重要意义薛定谔方程是量子力学的基石,它揭示了微观粒子的波粒二象性和不确定性原理。

通过求解薛定谔方程,我们可以得到粒子的波函数,从而计算出粒子的能级、概率密度分布和运动轨迹等物理量。

薛定谔方程还能描述量子力学中的一些奇特现象,例如原子和分子的能级结构、粒子在势阱中的驻波现象、量子隧穿效应等。

第一章薛定谔方程薛定谔方程是量子力学中的基础方程之一,描述了微观粒子的运动状态和演化规律。

它的提出对于量子力学的发展产生了深远的影响,并深刻改变了人们对世界的认识。

本文将围绕着展开讨论,探究其背后所蕴含的深刻物理学原理。

首先,我们来回顾一下薛定谔方程的提出背景。

20世纪初,物理学家们在研究微观粒子的运动规律时,遇到了经典物理学无法解释的种种难题。

经典力学在描述微观粒子的行为时无法给出合理的解释,因此人们渐渐意识到需要一种全新的理论来描述这些微小世界中的规律。

正是在这样的背景下,薛定谔方程应运而生。

薛定谔方程的提出,标志着量子力学的诞生。

薛定谔方程不同于经典物理学中的牛顿力学方程,它描述的是微观粒子的波函数随时间的演化,而非粒子的轨迹和速度。

通过对波函数的求解,我们可以得到微观粒子在不同时刻的位置、动量以及其他物理量的概率分布。

这种概率性描述方式,颠覆了人们对于物质世界运动规律的传统认识,揭示了微观粒子背后隐藏的深奥规律。

薛定谔方程的提出,引发了人们对于量子力学本质的讨论。

在量子力学中,波函数的叠加原理和不确定性原理等概念颠覆了人们对于经典物理学中确定性原理的理解。

薛定谔方程的波函数解释了微观粒子的波粒二象性,即微粒既具有粒子的离散性,又具有波的波动性。

这种全新的物理学范式挑战了人们对世界的认知,促使人们重新审视自然界中的种种现象。

薛定谔方程在理论物理学中有着广泛的应用。

量子力学作为现代物理学的核心理论,已经在众多领域展现了其强大的解释和预测能力。

薛定谔方程在固体物理、量子化学、粒子物理等领域都有着重要的应用,为人们深入理解微观世界提供了有效的工具和方法。

薛定谔方程的解析、数值求解和近似方法已经成为当今物理学研究中不可或缺的一部分。

除了在理论物理学中的应用,薛定谔方程还对实验物理学的发展产生了深远的影响。

量子力学中的许多理论预言已经得到了实验证实,如双缝实验、量子隧穿现象等。

这些实验证实不仅证明了薛定谔方程的正确性,也进一步深化了人们对量子力学的理解。

简要描述薛定谔方程

薛定谔方程是描述微观粒子运动的重要方程,它是量子力学的基石之一。

它的提出是由奥地利物理学家薛定谔在1925年首次提出的。

薛定谔方程描述了微观粒子(如电子、原子等)在不同能级之间的运动和状态变化。

它揭示了微观粒子的波粒二象性,即微观粒子既可以像粒子那样具有确定的位置和动量,又可以像波那样具有干涉和衍射等特性。

薛定谔方程是一个偏微分方程,用于描述微观粒子的波函数随时间和空间的变化。

波函数是描述微观粒子状态的数学函数,通过求解薛定谔方程,可以得到波函数的时间和空间分布。

薛定谔方程包含了哈密顿算符、波函数和能量等物理量。

通过求解薛定谔方程,可以得到微观粒子的能级和能量本征值,从而可以预测微观粒子在不同能级之间的跃迁和辐射等行为。

薛定谔方程的提出对量子力学的发展和应用产生了重大影响。

它不仅解决了传统物理学无法解释的问题,如光电效应和原子光谱等现象,而且为新型材料的设计和制备提供了重要理论基础。

薛定谔方程的提出深刻改变了人们对微观世界的认识,揭示了微观粒子的奇特行为和量子力学的神秘规律。

它不仅是科学研究的基石,也是人类探索宇宙奥秘的重要工具。

通过对薛定谔方程的研究和应用,人类可以更加深入地理解自然界的规律,并为科技创新和人类

社会的发展提供更多可能。

中国网络大学CHINESE NETWORK UNIVERSITY 毕业设计(论文)院系名称:百度网络学院专业:百度学生姓名:百度学号:0101指导老师:百度中国网络大学教务处制2019年05月16日第1章绪论薛定谔方程(Schrodinger equation)是由奥地利物理学家薛定谔提出的量子力学中的一个基本方程,也是量子力学的一个基本假定,其正确性只能靠实验来检验。

是将物质波的概念和波动方程相结合建立的二阶偏微分方程,可描述微观粒子的运动,每个微观系统都有一个相应的薛定谔方程式,通过解方程可得到波函数的具体形式以及对应的能量,从而了解微观系统的性质。

1.1薛定谔方程的提出历史当法国物理学家德布罗意的“微观粒子也像光一样具有波粒二象性”的假说被美国物理学家戴维逊和革末利用“电子的晶体粉末散射实验”证实后,薛定谔通过类比光谱公式成功地发现了可以描述微观粒子运动状态的方法——薛定谔方程1.2 薛定谔方程的建立1. 2 .1问题提出1923年,正当人们对光的波粒二象性仍然感到新奇之际,法国物理学家德布罗意又提出实物粒子也具有波粒二象性。

在爱因斯坦的提议下,实验物理学家们都积极参与对这一提法的实验证明。

美国实验物理学家戴维森在对电子束实验中,证明德布罗意的提法是正确的.实物粒子具有波粒二象性,这是物质的根本属性,那么具有波粒二象性的实物粒子运动的基本规律是什么?如何从理论上直接得到,是在德布罗意的假设被肯定之后所面临的中心问题.薛定愕的老师德拜指定他做有关德布罗意工作的报告。

在报告之后,德拜表示不满向他指出,德布罗意以物质具有波动性质描述了微观粒子,但还不曾建立一个以波动来表示微观粒子运动的动力学方程,研究波动就应该先建立一个方程。

薛定愕在他的启示下,深入研究了这个问题,显然他不是用传统理论中人们熟悉的逻辑思维解决的。

1.2.2发散思维(1)建立方程首先要选择一个状态量,那么用什么样的物理量来描述具有波粒二象性的实物粒子的运动状态呢?这个状态量的意义是什么呢?(2)建立方程的形式应属于那一基本类型呢?这个方程的解是什么呢?(3)建立方程中自变量是什么?有几个呢?(4)被描述的实物粒子所处的环境又将怎样描述呢?1.2.3 联想思维(1)从德布罗意和爱因斯坦那里,薛定谔吸取了关于电子波动和物质具有波动性质的思想——对应波的振幅引入称之波函数,从而用波函来描述电子的运动状态。

薛定谔方程的建立1925年,薛定谔在苏黎世大学任教,并兼任大物理学家德拜的助手。

薛定谔过去一直在致力于分子运动的统计力学方面的研究,所以很快注意到爱因斯坦于1925年2月德布罗意发表的关于理想气体量子理论的论文,并从中受到影响.薛定谔本人在1926年4月给爱因斯坦的一封信中曾谈起过:“如果不是您的第二篇关于气体简并的论文提示了我注意到德布罗意思想之重要性的话,恐怕我的整个事情都还未能开始呢。

”德拜的回忆说,当初在慕尼黑大学时,曾由德拜、薛定谔等人一块儿组织过一些讨论,德布罗意的博士论文发表后,他们曾进行过讨论。

由于难于理解,德拜就让薛定谔仔细钻研一下,然后给大家讲解。

“正是这个准备过程使他进步了。

作了报告后不过数月之久,他的正式论文就发表出来了.”薛定谔建立的波动力学是从光学和力学的类比入手的;他发现,微观粒子的运动,用哈密顿动力学方程描述和用德布罗意波波阵面方程描述具有同样的形式,从而看出物质波的“几何光学"等同于经典力学。

他把光学与力学进行类比:几何光学是波动光学的近似和简化,若经典力学等同于几何光学,则应该有一门波动力学等同于波动光学,它将如波动光学可以解释干涉衍射一样,用来解释原子领域的过程。

他于是引进波函数,把粒子在力场中的运动,描绘成波动的过程,建立了有名的薛定谔方程。

薛定谔的论文正式发表于1926年3月,题目为“作为本征值问题的量子化”,这是他四篇系列论文中的第一篇。

薛定谔利用哈密顿—雅可比(Hamilton -Jacobi )微分方程,针对氢原子的具体情形,最后导出了一个一函数的本征值方程: 0)(2222=++∆ψψr e E K m 这就是定态下的薛定谔方程.玻尔的氢原子能级作为方程中函数的本征值自然而然地出现了。

薛定谔方程的引入方式并不是唯一的,其正确性只能由它所得出的结果是否正确来加以保证.事实证明,薛定谔方程在低速微观领域是十分正确的。

波动方程的建立标志了波动力学的诞生。

薛定谔方程的研究与应用薛定谔方程是量子力学中的基本方程之一,它描述了微观粒子的行为和性质。

薛定谔方程的研究与应用在物理学领域具有重要意义,本文将对薛定谔方程的基本原理、数学形式以及其在量子力学中的应用进行探讨。

薛定谔方程是由奥地利物理学家薛定谔于1925年提出的,它是描述微观粒子的波函数随时间演化的方程。

波函数是描述粒子状态的数学函数,它包含了粒子的位置、动量以及其他物理性质的信息。

薛定谔方程的基本原理是根据哈密顿量来描述粒子的能量,通过求解薛定谔方程可以得到粒子的波函数,从而确定粒子的性质。

薛定谔方程的数学形式为:\[\hat{H}\Psi = i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}\]其中,\(\hat{H}\)为系统的哈密顿量,\(\Psi\)为波函数,\(i\)为虚数单位,\(\hbar\)为约化普朗克常数,\(\frac{\partial\Psi}{\partial t}\)表示波函数随时间的变化率。

薛定谔方程是一个偏微分方程,求解它需要借助于数学工具和物理学的知识。

薛定谔方程的研究与应用在量子力学中具有广泛的应用。

首先,薛定谔方程可以用来描述微观粒子的运动和行为。

根据波函数的模的平方,可以计算出粒子在空间中的概率分布,从而得到粒子的位置、动量等信息。

薛定谔方程还可以用来描述粒子之间的相互作用,如电子的自旋、原子核的振动等。

其次,薛定谔方程还可以用来解释和预测一系列的实验现象。

例如,薛定谔方程可以解释光的干涉和衍射现象,以及电子的波粒二象性。

薛定谔方程还可以用来解释和预测材料的电子结构和性质,如金属的导电性、半导体的能带结构等。

通过求解薛定谔方程,可以得到材料中电子的波函数和能级分布,从而确定材料的电子性质。

此外,薛定谔方程还被广泛应用于量子计算和量子通信领域。

量子计算是一种基于量子力学原理的计算方式,相较于传统的计算方式,具有更高的计算效率和安全性。

薛定谔方程在一维空间里,一个单独粒子运动于位势中的含时薛定谔方程为;(1)其中,是质量,是位置,是相依于时间的波函数,是约化普朗克常数,是位势。

类似地,在三维空间里,一个单独粒子运动于位势中的含时薛定谔方程为。

(2)假若,系统有个粒子,则波函数是定义于 -位形空间,所有可能的粒子位置空间。

用方程表达,。

其中,波函数的第个参数是第个粒子的位置。

所以,第个粒子的位置是。

不含时薛定谔方程不含时薛定谔方程不相依于时间,又称为本征能量薛定谔方程,或定态薛定谔方程。

顾名思义,本征能量薛定谔方程,可以用来计算粒子的本征能量与其它相关的量子性质。

应用分离变量法,猜想的函数形式为;其中,是分离常数,是对应于的函数.稍回儿,我们会察觉就是能量.代入这猜想解,经过一番运算,含时薛定谔方程 (1) 会变为不含时薛定谔方程:。

类似地,方程 (2) 变为。

历史背景与发展爱因斯坦诠释普朗克的量子为光子,光波的粒子;也就是说,光波具有粒子的性质,一种很奇奥的波粒二象性。

他建议光子的能量与频率成正比。

在相对论里,能量与动量之间的关系跟频率与波数之间的关系相同,所以,连带地,光子的动量与波数成正比。

1924年,路易·德布罗意提出一个惊人的假设,每一种粒子都具有波粒二象性。

电子也有这种性质。

电子是一种波动,是电子波。

电子的能量与动量决定了它的物质波的频率与波数。

1927年,克林顿·戴维和雷斯特·革末将缓慢移动的电子射击于镍晶体标靶。

然后,测量反射的强度,侦测结果与X射线根据布拉格定律 (Bragg's law) 计算的衍射图案相同。

戴维森-革末实验彻底的证明了德布罗意假说。

薛定谔夜以继日地思考这些先进理论,既然粒子具有波粒二象性,应该会有一个反应这特性的波动方程,能够正确地描述粒子的量子行为。

于是,薛定谔试着寻找一个波动方程。

哈密顿先前的研究引导著薛定谔的思路,在牛顿力学与光学之间,有一种类比,隐蔽地暗藏于一个察觉里。

这察觉就是,在零波长极限,实际光学系统趋向几何光学系统;也就是说,光射线的轨道会变成明确的路径,遵守最小作用量原理。

哈密顿相信,在零波长极限,波传播会变为明确的运动。

可是,他并没有设计出一个方程来描述这波行为。

这也是薛定谔所成就的。

他很清楚,经典力学的哈密顿原理,广为学术界所知地,对应于光学的费马原理。

借着哈密顿-雅可比方程,他成功地创建了薛定谔方程。

薛定谔用自己设计的方程来计算氢原子的谱线,得到了与用玻尔模型计算出的能级相同的答案。

但是,薛定谔对这结果并不满足,因为,索末菲似乎已经正确地计算出氢原子光谱线精细结构常数的相对论性的修正。

薛定谔试着用相对论的能量动量关系式,来寻找一个相对论性方程(现今称为克莱因-高登方程),可以描述电子在库仑位势的量子行为。

薛定谔计算出这方程的定态波函数。

可是,相对论性的修正与索末菲的公式有分歧。

虽然如此,他认为先前非相对论性的部分,仍旧含有足够的新结果。

因此,决定暂时不发表相对论性的修正,只把他的波动方程与氢原子光谱分析结果,写为一篇论文。

1926年,正式发表于物理学界[2]。

从此,给予了量子力学一个新的发展平台。

薛定谔方程漂亮地解释了的行为,但并没有解释的意义。

薛定谔曾尝试解释代表电荷的密度,但却失败了。

1926年,就在薛定谔第四篇的论文发表之后几天,马克斯·玻恩提出概率幅的概念,成功地解释了的物理意义[3]。

可是,薛定谔本人一直不承认这种统计或概率的表示方法,和它所伴随的非连续性波函数坍缩。

就像爱因斯坦的认为量子力学是基本为确定性理论的统计近似,薛定谔永远无法接受哥本哈根诠释。

在他有生最后一年,他写给马克斯·玻恩的一封信,薛定谔清楚地表明了这看法。

含时薛定谔方程导引启发式导引含时薛定谔方程的启发式导引,建立于几个假设:假设(1) 一个粒子的总能量可以经典地表达为动能与势能的和:;其中,是动量,是质量。

特别注意,能量与动量也出现于以下两个关系方程。

(2) 1905年,爱因斯坦于提出光电效应时,指出光子的能量与对应的电磁波的频率成正比:其中,是普朗克常数,是角频率。

(3) 1924年,路易·德布罗意提出德布罗意假说,说明所有的粒子都具有波的性质,可以用一个波函数来表达。

粒子的动量与伴随的波函数的波长有关:;其中,是波数。

用矢量表达,。

波函数以复值平面波来表达波函数1925年,薛定谔发现平面波的相位,可用一个相位因子来表示:。

他想到,因此。

并且相同地由于,因此得到。

再由经典力学的公式,一个粒子的总能为,质量为,在势能处移动:。

薛定谔得到一个单一粒子在一维空间有位能之处移动时的方程:。

薛定谔的导引思考一个粒子,运动于一个保守的位势。

我们可以写出它的哈密顿-雅可比方程;其中,是哈密顿主函数。

由于位势显性地不相依于时间,哈密顿主函数可以分离成两部分:;其中,不相依于时间的函数是哈密顿特征函数,是能量。

将哈密顿主函数公式代入粒子的哈密顿-雅可比方程,稍加运算,可以得到;哈密顿主函数随时间的全导数是。

思考哈密顿主函数的一个常数的等值曲面。

这常数的等值曲面在空间移动的方程为。

所以,在设定等值曲面的正负面后,朝着法线方向移动的速度是。

这速度是相速度,而不是粒子的移动速度:。

我们可以想像为一个相位曲面。

既然粒子具有波粒二象性,试着给予粒子一个相位与成比例的波函数:;其中,是常数,是相依于位置的系数函数。

将哈密顿主函数的公式代入波函数,成为。

注意到的量纲必须是频率,薛定谔突然想起爱因斯坦的光电效应理论;其中,是约化普朗克常数,是角频率。

设定,粒子的波函数变为;其中,。

的波动方程为。

将波函数代入波动方程,经过一番运算,得到。

注意到。

稍加编排,可以导引出薛定谔方程:。

特性线性方程态叠加原理薛定谔方程是一个线性方程。

满足薛定谔方程的波函数拥有线性关系。

假若与是某薛定谔方程的解。

设定,其中,与是任何常数。

则也是一个解。

证明根据不含时薛定谔方程 (1) ,,。

线性组合这两个方程的解,。

所以,也是这含时薛定谔方程的解,证明含时薛定谔方程是一个线性方程。

类似地,我们可以证明不含时薛定谔方程是一个线性方程。

实值的本征态不含时薛定谔方程的波函数解答,也符合线性关系。

但在这状况,线性关系有稍微不同的意义。

假若两个波函数与都是某不含时薛定谔方程的,能量为的解答,则这两个不同的波函数解答为简并的。

任何线性组合也是能量为的解答。

对于任何位势,都有一个明显的简并:假若波函数是某薛定谔方程的解答,则其共轭函数也是这薛定谔方程的解答。

所以,的实值部分或虚值部分,都分别是解答。

我们只需要专注实值的波函数解答。

这限制并不会影响到整个不含时问题。

转移焦点到含时薛定谔方程,两个复共轭的波,以相反方向移动。

给予某含时薛定谔方程的解答。

其替代波函数是另外一个解答:。

这解答是复共轭对称性的延伸。

称复共轭对称性为时间反转。

幺正性在量子力学里,对于任何事件,所有可能产生的结果的概率总和等于 1 ,称这特性为幺正性。

薛定谔方程能够自动地维持幺正性。

用波函数表达,。

(3)为了满足这特性,必须将波函数归一化。

假若,某一个薛定谔方程的波函数尚未归一化。

由于薛定谔方程为线性方程,与任何常数的乘积还是这个薛定谔方程的波函数。

设定;其中,是归一常数,使得。

这样,新波函数还是这个薛定谔方程的解答,而且,已经被归一化了。

在这里,特别注意到方程 (3) 的波函数相依于时间,而随着位置的积分仍旧可能相依于时间。

在某个时间的归一化,并不保证随着时间的演化,波函数仍旧保持归一化。

薛定谔方程有一个特性:它可以自动地保持波函数的归一化。

这样,量子系统永远地满足幺正性。

所以,薛定谔方程能够自动地维持幺正性。

证明总概率随时间的微分表达为。

(4) 思考含时薛定谔方程,。

其复共轭是。

所以,代入方程 (4) ,在无穷远的极限,符合物理实际的波函数必须等于 0 。

所以,。

薛定谔方程的波函数的归一化不会随时间而改变。

完备基底能量本征函数形成了一个完备基底。

任何一个波函数可以表达为离散的能量本征函数的线性组合,或连续的能量本征函数的积分。

这就是数学的谱定理 (spectral theorem) 。

在一个有限态空间,这表明了厄米算符的本征函数的完备性。

相对论性薛定谔方程薛定谔方程并没有将相对论效应纳入考虑围。

对于伽利略变换,薛定谔方程是个不变式;可是对于洛伦兹变换,薛定谔方程的形式会改变。

为了要包含相对论效应,必须将薛定谔方程做极大的改变。

试想能量质量关系式,;其中,是光速,是静止质量。

直接地用这关系式来推广薛定谔方程:。

或者,稍加编排,;其中,,是达朗贝尔算符。

这方程,称为克莱因-高登方程,是洛伦兹不变式。

但是,它是一个时间的二阶方程。

所以,不能成为波函数的方程。

并且,这方程的解答拥有正频率和负频率。

一个平面波函数解答遵守;其中,是角频率,可以是正值或负值。

对量子力学来说,正负角频率或正负能量,是一个很严峻的问题,因为无法从底端限制能量的最低值。

虽然如此,加以适当的诠释,这方程仍旧能够正确地计算出相对论性的,自旋为零的粒子的波函数。

保罗·狄拉克发明的狄拉克方程,是时间的一阶微分方程,一个专门描述自旋-½粒子量子态的波函数方程:,其中,是自旋-½粒子的质量,与分别是空间和时间的坐标。

狄拉克方程方程仍旧存在负能量的解答。

为了要除去这麻烦的瑕疵,必须用到多粒子图案,把波动方程当作一个量子场的方程,而不是一个波函数的方程。

因为,相对论与单粒子图案互不相容。

一个相对论性粒子不能被局限于一个小区域,除非粒子的数量变为无穷多。

假若,一个粒子被局限于一个长度为的一维盒子里,根据不确定性原理,动量的不确定性。

假若,因为粒子的动量足够的大,质量可以被忽略,则能量的不确定性大约为。

当盒子的长度等于康普顿波长时,能量的不确定性等于粒子的质能。

当盒子的长度小于康普顿波长时,我们无法确定盒子只有一个粒子。

因为,能量的不确定性,足够从真空制造更多的粒子。

我们用来测量盒子粒子位置的机制,也可以从真空制造更多的粒子。

解析方法自由粒子主条目:自由粒子当位势为 0 时,薛定谔方程为。

解答是一个平面波:,其中,是波矢,是角频率。

代入薛定谔方程,这两个变量必须遵守以下关系:。

由于粒子存在的概率必须等于 1 ,波函数必须先归一化,然后才能够表达出正确的物理意义。

对于一般的自由粒子而言,这不是一个问题。

因为,自由粒子的波函数,在位置或动量方面,都是局部性的。

在量子力学里,一个自由粒子的动量与能量不必须拥有特定的值。

自由粒子的波函数可以表示为一个波包的函数。

:;其中,积分的区域是所有的 -空间。

为了简化计算,只思考一维空间,;其中,因子是由傅里叶变换的常规而设定,振幅是线性叠加的系数函数。