高一数学数列求和6

- 格式:pptx

- 大小:1.40 MB

- 文档页数:10

数列求和公式七个方法数列求和是数学中的一个重要概念,常用于计算数列中各项之和。

数列求和公式有多种方法,下面将介绍七种常见的求和公式方法。

方法一:等差数列求和公式等差数列是指数列中每一项与前一项之差都相等的数列。

等差数列求和公式是通过将数列项数n代入公式中,计算数列中各项之和Sn。

等差数列求和公式为Sn=n(a1+an)/2,其中Sn表示数列的和,a1表示首项,an表示末项,n表示项数。

方法二:等比数列求和公式等比数列是指数列中每一项与前一项之比都相等的数列。

等比数列求和公式是通过将数列项数n代入公式中,计算数列中各项之和Sn。

等比数列求和公式为Sn=a1(1-q^n)/(1-q),其中Sn表示数列的和,a1表示首项,q表示公比,n表示项数。

方法三:斐波那契数列求和公式斐波那契数列是指数列中每一项都是前两项之和的数列。

斐波那契数列求和公式是通过将数列项数n代入公式中,计算数列中各项之和Sn。

斐波那契数列求和公式为Sn=f(n+2)-1,其中Sn表示数列的和,f表示斐波那契数列。

方法四:调和数列求和公式调和数列是指数列中每一项的倒数是一个调和级数的一项。

调和数列求和公式是通过将数列项数n代入公式中,计算数列中各项之和Sn。

调和数列求和公式为Sn=1+1/2+1/3+...+1/n,即Sn=Hn,其中Hn表示调和级数的n项和。

方法五:等差数列求和差分公式通过差分公式,我们可以得到等差数列的求和公式。

差分公式是指数列中相邻两项之差等于同一个常数d。

等差数列求和差分公式为Sn=[(a1+an)/2]n,其中Sn表示数列的和,a1表示首项,an表示末项,n表示项数。

方法六:等比数列求和差分公式通过差分公式,我们可以得到等比数列的求和公式。

差分公式是指数列中相邻两项之比等于同一个常数q。

等比数列求和差分公式为Sn=a1(1-q^n)/(1-q),其中Sn表示数列的和,a1表示首项,q表示公比,n表示项数。

方法七:等差数列求和公式(倍差法)倍差法是一种基于等差数列的求和方法。

高一数学第六章知识点手写数学是一门理科学科,涵盖了许多有趣而实用的知识点。

在高一的数学教学中,第六章是一个重要的章节,涉及了多个知识点。

下面我将手写一些重要的数学知识点,希望对大家的学习有所帮助。

一、数列与数列的求和1. 通项公式是数列中一个常见的概念,它表示数列中第n项与n的关系。

例如,在等差数列中,通项公式可以表示为an=a1+(n-1)d,其中a1是首项,d是公差。

2. 等差数列和等比数列是数列的两种常见形式。

等差数列的通项公式如上所述,而等比数列的通项公式是an=a1*r^(n-1),其中a1是首项,r是公比。

3. 数列的前n项和也是一个重要的概念。

对于等差数列,其前n项和Sn可以表示为Sn=n/2*(a1+an),对于等比数列,前n项和Sn可以表示为Sn=a1*(1-r^n)/(1-r)。

二、三角函数1. 正弦、余弦和正切是三角函数中最基本的三种函数。

它们分别表示一个角的对边、临边和斜边的比值。

例如,在直角三角形中,正弦函数的定义是sinθ=对边/斜边,余弦函数的定义是cosθ=临边/斜边,正切函数的定义是tanθ=对边/临边。

2. 三角函数还有一系列重要的性质和公式,如同角三角函数的性质、和角公式和差角公式。

这些公式可以在解决三角函数相关的问题时非常有用。

三、平面向量1. 平面向量即具有大小和方向的量,可以用有方向的线段来表示。

平面向量的运算包括加法和数量乘法。

例如,给定两个向量a和b,它们的和可以表示为a+b,而向量a的数量乘法可以表示为ka,其中k是任意实数。

2. 平面向量还有一些重要的性质和公式,如向量的模长、向量的数量积和向量的夹角。

这些性质和公式可以用来解决平面向量相关的问题。

四、不等式1. 不等式是数学中一个重要的概念,它表示两个量的大小关系。

例如,a>b表示a大于b,a≥b表示a大于等于b。

对于不等式,有一些常见的性质,如两边相加减、两边相乘除等,可以用来求解不等式方程。

高一数列求和的7类题型和15种方法讲义数列求和是高中数学中比较重要的一章,其中有七种基本类型的题目,涉及到15种不同的解法。

一、基本概念- 数列:按照一定规律排列的一些数的集合。

- 通项公式:数列中第 $n$ 项和 $n$ 的公式,通常表示为$a_n$。

- 前 $n$ 项和:数列的前 $n$ 项之和,表示为 $S_n$。

二、七类题型1. 等差数列求和- 当公差为常数时使用求和公式:$S_n=\dfrac{(a_1+a_n)\cdot n}{2}$。

- 当公差为 $1$ 时,可以使用去端项的方法简化计算。

2. 等比数列求和- 当公比不为 $1$ 时使用求和公式:$S_n=\dfrac{a_1(1-q^n)}{1-q}$。

- 当公比为 $1$ 时,可以使用 $\mathrm{ln}$ 函数推导出求和公式。

3. 含有等差或等比数列的求和- 先化简为单独的等差数列或等比数列,再使用对应的求和公式。

- 如果难以化简,可以采用分段求和的方法,即按照数列的等差或等比段分段求和,最后相加。

4. 转化为数列求和- 将题目中的问题转化为数列求和的形式,即可以使用已知的求和公式来解决。

5. 凑整法- 将数列的相邻项相加,凑出一个整数,再使用等差或等比数列求和的方法求解。

6. 差分法- 求出相邻项之差的数列后,可以将原数列转化为等差数列或等比数列求和的形式。

7. 数学归纳法- 设定初始值成立,然后证明递推公式成立,最后得出结论。

- 通常适用于复杂问题的证明。

三、15种解法- 求和公式法- 套公式法- 化简求和法- 凑整法- 差分求和法- 分段求和法- 变项积分法- 叠加法- 逆向思维法- 归纳证明法- 凑数法- 分离求和法- 同除法- 矩阵幂法- 洛必达法数列求和问题也是高考的热门考点之一,要多多练习,熟能生巧。

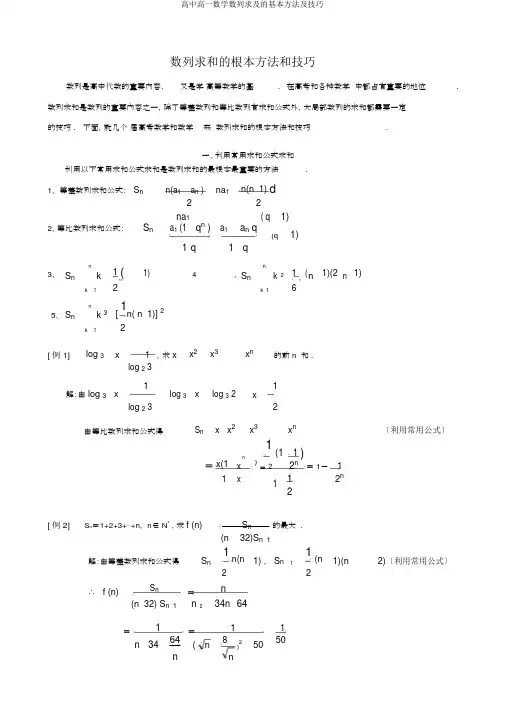

数列求和的根本方法和技巧数列是高中代数的重要内容,又是学 高等数学的基. 在高考和各种数学 中都占有重要的地位.数列求和是数列的重要内容之一,除了等差数列和等比数列有求和公式外,大局部数列的求和都需要一定 的技巧 . 下面,就几个 届高考数学和数学 来 数列求和的根本方法和技巧.一、利用常用求和公式求和利用以下常用求和公式求和是数列求和的最根本最重要的方法.1、 等差数列求和公式: S nn(a 1 a n )na 1n(n 1) d 22na 1( q 1)2、等比数列求和公式:S na 1 (1 q n ) a 1a n q1)1 q1(qqn1 (1)n2 1 (1)(21)3、 S nk4、 S nk n nn n6 nk 1 2k 1nk 3 [ 1n( n 1)]25、 S nk12[ 例 1]log 3 x1 ,求 x x 2x 3x n的前 n 和 .log 2 3解:由 log 3 x1log 3x log 3 21xlog 2 32由等比数列求和公式得S nx x 2 x 3x n〔利用常用公式〕= x(1 n1(1 1 ) x) = 22n = 1- 11 x1 1 2n2[ 例 2]S n =1+2+3+⋯+n , n ∈ N * , 求 f (n)(n S n的最大 .32)S n 1解:由等差数列求和公式得S n1n(n 1) , S n11(n 1)(n2)〔利用常用公式〕22∴ f (n)S n=n234n 64(n 32) S n 1n=1=11850n 3464 ( n2 50n)n8 1 ∴ 当n,即 n = 8 , f (n)max850二、 位相减法求和种方法是在推 等比数列的前n 和公式 所用的方法,种方法主要用于求数列{a n · b n } 的前 n和,其中 { a n }、 { b n } 分 是等差数列和等比数列.[ 例 3] 求和: S n1 3x 5x2 7x 3(2n 1) x n1⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯①解:由 可知, { (2n1)x n 1 } 的通 是等差数列 {2n - 1} 的通 与等比数列 { x n 1 } 的通 之xS n1x 3x 25x 3 7 x 4(2n 1) x n ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.②〔设制错位〕①-②得(1 x) S n 1 2x 2x 22 x3 2x 42x n 1 (2n 1) x n〔错位相减 〕再利用等比数列的求和公式得:(1 x)S n 11 x n1( 2n 1)x n2x 1 x∴S n (2n 1) x n 1 (2n 1) x n (1 x)(1 x)2[ 例 4] 求数列 2, 42 ,63 ,,2nn , 前 n 的和 .2 222解:由 可知, {2n {2n}{1n}的通 是等差数列 的通 与等比数列 n } 的通 之22S n2462n⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯①2 2 2 232n1 2 4 62n〔设制错位〕S n2 22 32 42 n 1 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯②2①-②得 (11)S n 2 2 2 2 2 2n〔错位相减〕2 2 22 23 24 2n 2n 12 1 2n2 n 1 2n 1∴S n 4 n 22n1三、反序相加法求和是推 等差数列的前n 和公式 所用的方法,就是将一个数列倒 来排列〔反序〕,再把它与原数列相加,就可以得到n 个(a 1a n ) .[ 例5]求 :C n03C n15C n2(2n 1)Cn n(n1)2n明:S nC n03C 1n5C n2(2n1)Cnn ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..①把①式右 倒 来得S n (2n1)C n n ( 2n 1)C n n 1 3C n 1 C n 0〔反序〕又由 C n mC n n m 可得S n (2n1)C n 0 (2n 1)C n 1 3C n n1C n n ⋯⋯⋯⋯ .. ⋯⋯ .. ②①+②得2S n (2n 2)(C n 0 C n 1 C n n1C n n ) 2(n 1) 2 n〔反序相加〕∴S n(n 1) 2 n[ 例 6] 求 sin 2 1sin 2 2 sin 2 3 sin 2 88 sin 2 89 的解: S sin 2 1 sin 2 2 sin 2 3sin 2 88 sin 2 89 ⋯⋯⋯⋯. ①将①式右 反序得S sin 2 89 sin 2 88sin 2 3 sin 2 2sin 2 1 ⋯⋯⋯⋯ .. ②〔反序〕又因 sin x cos(90x), sin 2 x cos 2 x1① +②得〔反序相加〕2S (sin 2 1 cos 2 1 )(sin 2 2 cos 2 2 ) (sin 2 89 cos 2 89 ) = 89∴ S =四、分 法求和有一 数列,既不是等差数列,也不是等比数列,假设将 数列适当拆开,可分 几个等差、等比或常 的数列,然后分 求和,再将其合并即可.[ 例 7] 求数列的前 n 和: 11 1 7, , 13n 2 ,⋯1, 4, 2 n 1aa a解: S n(1 1)1 4) ( 1 7)( 1 3n 2)(2n 1aa a将其每一 拆开再重新 合得111〔分组〕S n (1a a 2 a n 1)(1 4 73n 2)当 a =1 , S nn (3n 1)n (3n 1)n〔分组求和〕2=211(3n 1) n a a 1 n(3n 1)n当 a1, S na n2 =a121 1a[ 例 8]求数列 {n(n+1)(2n+1)}的前 n 和 .解: ak k k 1)( 2 k 1) k 3k 2 k(2 3n n∴ S n k(k 1)(2k 1) = (2k3 3k 2 k) k 1 k 1将其每一项拆开再重新组合得nk3 nk 2nS n=2 3 k 〔分组〕k 1 k 1k 1= 2(13 23 n3 ) 3(12 22 n2 ) (1 2 n)=n2 (n 1) 2 n(n 1)( 2n 1) n(n 1)〔分组求和〕2 2 2=n(n 1)2 (n 2)2五、裂项法求和这是分解与组合思想在数列求和中的具体应用.裂项法的实质是将数列中的每项〔通项〕分解,然后重新组合,使之能消去一些项,最终到达求和的目的. 通项分解〔裂项〕如:〔 1〕a n f (n 1) f ( n) 〔 2〕sin 1 tan(n 1) tan n1)cosn cos(n〔 3〕a n 11) 1 11〔 4〕a n(2n(2n) 21)1 1 ( 1 1 )n(n n n 1)( 2n 2 2n 1 2n 1〔 5〕a n1 1[1 1] n(n 1)(n 2) 2 1) ( n 1)(n 2)n(n(6) a nn 2 1 2(n 1) n 1 1 1 n , 那么S n 11n(n 1) 2 n n(n 1) 2 n n 2 n 1 (n 1)2 (n 1) 2 n[ 例 9] 求数列 1 , 1 , , 1 , 的前 n 项和 .1 2 3 n n2 1解:设 a n1n 1 n 〔裂项〕n n 1那么S n 1 1 1 〔裂项求和〕2 23 n n 11= ( 2 1) ( 3 2) ( n 1 n )=n 1 1[ 例 10]在数列 {a n } 中, a n12n ,又 b n 2,求数列 {b n } 的前 n 项的和 .n 1 n 1n 1a nan 1解:∵ a n12n nn 1 n1n 12∴ b nn 2 1 8( 11 )〔裂项〕n n n 12 2∴ 数列 {b n } 的前 n 项和S n8[(1 1 ) ( 1 1) (11 ) (11 )]〔裂项求和〕2 23 34 nn 1= 8(11 ) = 8nn 1 n 1[ 例 11]求证:111 cos1cos1 cos 2cos88 cos89sin 2 1cos0 cos1 解:设 S111cos 0 cos1 cos1 cos2cos88 cos89∵sin1tan(n 1) tan n〔裂项〕1)cos n cos(n∴ S111〔裂项求和〕cos 0 cos1 cos1 cos2cos88 cos89=1{(tan 1 tan 0 ) (tan 2 tan1 ) (tan 3tan 2 ) [tan 89tan 88 ]}sin 1=1(tan 89 tan 0 ) = 1 cos1sin 1cot 1 =2 1sin 1sin∴ 原等式成立六、合并法求和针对一些特殊的数列,将某些项合并在一起就具有某种特殊的性质,因此,在求数列的和时,可将这些项放在一起先求和,然后再求S n .[ 例 12]求 cos1° + cos2 ° + cos3 ° +···+ cos178 ° + cos179 °的值 .解:设 S n = cos1 ° + cos2 ° + cos3 ° +··· + cos178 ° + cos179 °∵ cos ncos(180 n )〔找特殊性质项〕∴ S n = 〔 cos1 ° + cos179 °〕 +〔 cos2 ° + cos178 °〕 + 〔 cos3 °+ cos177 °〕 +···+〔 cos89 °+ cos91 °〕 + cos90 ° 〔合并求和〕= 0[ 例 13]数列 {a n } : a 1 1,a 2 3, a 3 2, a n 2 a n 1 a n ,求 S 2002.解:设 S = a 1 a 2a 3a20022002由 a1 1, a2 3, a3 2, a n 2 a n 1 a n可得a4 1, a5 3, a6 2,a7 1, a8 3, a9 2, a10 1, a11 3, a12 2,⋯⋯a6 k 1 1, a6k 2 3, a6k 3 2, a6 k 4 1, a6k 5 3, a6 k 6 2∵a6k1 a6k2 a6k3 a6 k4 a6 k5 a6 k 6 0 〔找特殊性质项〕∴S2002=a1 a2 a3 a2002 〔合并求和〕= ( a1 a2 a3 a6 ) ( a7 a8 a12 ) (a6k 1 a6k 2 a6k 6 )(a1993 a1994a1998) a1999a2000a2001a2002= a1999 a2000 a2001 a2002=a6 k 1 a6k 2 a6k 3 a6 k 4= 5[ 例 14] 在各均正数的等比数列中,假设a5 a6 9, 求 log 3 a1 log 3 a2 log 3 a10的.解: S n log 3 a1 log 3 a2 log 3 a10由等比数列的性m n p q a m a n a p a q 〔找特殊性质项〕和数的运算性log a M log a N log a M N 得S n (log 3 a1 log 3 a10 ) (log 3 a2 log 3 a9 ) (log 3 a5 log 3 a6 ) 〔合并求和〕= (log 3 a1 a10 ) (log 3 a2 a9 ) (log 3 a5 a6 )= log 3 9 log 3 9 log 3 9= 10七、利用数列的通求和先根据数列的构及特征行分析,找出数列的通及其特征,然后再利用数列的通揭示的律来求数列的前n 和,是一个重要的方法.[ 例 15]求111 111111 1 之和.n个1解:由于 1111 1 9999 1(10 k1) 〔找通项及特征〕k 个19 k 个19∴ 111 111111 1n 个1= 1(101 1) 1 (1021) 1 (1031)1(10 n 1)〔分组求和〕9999= 1(10110 2 10310 n )1(1 1 11)99 n 个1n= 1 10(10 1) n910 19= 1(10n 1 10 9 )81n[ 例 16]数列 {a n } : a n8, 求(n 1)(a n a n 1 ) 的值 .( n 1)(n 3)n 1解:∵ (n1)(a n a n 1 ) 8(n1)[ 11 ]〔找通项及特征〕3)( n 2)( n ( n 1)(n4)= 8 [11]〔设制分组〕2)(n4) (n 3)(n(n 4)= 4 (11 ) 8 ( 11 〔裂项〕n 2nn 3n)44∴( n1)(a n a n1) 4 ( 11 ) 8 (11 ) 〔分组、裂项求和〕n 1n 1 n2 n 4n 1n3 n 4= 4 (11 )8 13 44=133说明:本资料适用于高三总复习,也适用于高一“数列〞一章的学习。

数列求和公式方法总结数列求和是高中数学中的重要内容之一,也是许多学生难以消化的内容。

不同的数列有不同的求和公式,本文将总结数列求和的常见方法和公式,助力学生更好地掌握数列求和的技巧。

一、等差数列的求和公式:等差数列是最常见的数列之一,其特点是每个项之间的差值是相等的。

设首项为a₁,公差为d,末项为aₙ,则等差数列的求和公式为:Sₙ=(a₁+aₙ)×n÷2Sₙ=(a₁+aₙ)×(n+1)÷2其中,Sₙ表示前n项和。

二、等比数列的求和公式:等比数列是指数列中任意两个相邻项之间的比值相等的数列。

设首项为a₁,公比为q,末项为aₙ,则等比数列的求和公式为:Sₙ=(a₁×(qₙ-1))÷(q-1)其中,Sₙ表示前n项和。

三、二次数列的求和公式:二次数列是指每个项与前一个项之间的关系满足一次方程的数列。

设首项为a₁,公差为d,末项为aₙ,则二次数列的求和公式为:Sₙ=(2a₁+(n-1)d)×n÷2Sₙ=(2a₁+d(n-1))×n÷2其中,Sₙ表示前n项和。

四、调和数列的求和公式:调和数列是指数列的倒数数列,每个项与前一个项之间的差异与常数成反比的数列。

设首项为a₁,公差为d,末项为aₙ,则调和数列的求和公式为:Sₙ=(n×(2a₁+(n-1)d))÷2其中,Sₙ表示前n项和。

五、费波纳西数列的求和公式:费波纳西数列是指数列中每个项都是前两个相邻项之和的数列。

设首项为a₁,公差为d,末项为aₙ,则费波纳西数列的求和公式为:Sₙ=(a₁+a₂)×(aₙ+aₙ₊₁)÷2Sₙ=(a₁+a₃)×(aₙ+aₙ₋₂)÷2其中,Sₙ表示前n项和。

六、其他数列的求和公式:除了上述常见的数列类型外,还存在其他特殊的数列,其求和公式需要通过推导和递推等方法得到。

比如,输出数列、幂和数列、等差几何数列等。

数列求和的七种方法数列求和是数学中非常基础的概念之一,它在高中数学中被广泛讨论和应用。

在数学中,我们经常遇到需要求解数列的和的问题,这样的问题可以通过不同的方法和技巧来解决。

在这篇文章中,我们将讨论七种常见的数列求和方法,并深入探讨它们的原理和应用。

第一种方法是等差数列的求和方法。

等差数列是指一个数列中每一项与其前一项之差保持恒定的数列。

对于一个等差数列,我们可以通过使用求和公式来求解其总和。

具体来说,对于首项为a,公差为d的等差数列,其前n项和可以通过公式Sn = (n/2)(2a + (n-1)d)来计算,其中n表示项数。

这种方法适用于各种等差数列,无论是正数还是负数的等差数列。

第二种方法是等比数列的求和方法。

等比数列是指一个数列中每一项与其前一项之比保持恒定的数列。

对于一个等比数列,我们可以通过使用求和公式来求解其总和。

具体来说,对于首项为a,公比为r的等比数列,其前n项和可以通过公式Sn = (a(1-r^n))/(1-r)来计算,其中n表示项数。

需要注意的是,公比不能为0或1,否则求和公式将无法使用。

第三种方法是利用等差数列的性质进行求和。

等差数列具有很多性质,其中一个重要的性质是数列的和等于首项与末项乘以项数的一半。

具体来说,对于首项为a,末项为b,项数为n的等差数列,其总和可以通过公式Sn = (a + b) * n / 2来计算。

这种方法在一些情况下更加简便和直观,特别是当我们只关注数列的总和而不关心具体的项时。

第四种方法是利用等比数列的性质进行求和。

等比数列也具有一些特殊的性质,其中一个重要的性质是当公比小于1时,数列的和可以表示为首项与末项的差除以1减去公比。

具体来说,对于首项为a,公比为r的等比数列(其中|r|<1),其总和可以通过公式Sn = (a -ar^n)/(1-r)来计算。

这种方法在一些情况下也更加简洁和有效。

第五种方法是使用递归关系进行求和。

递归关系是数列中的每一项与前一项之间存在一定规律的关系。

详解数列求和的六种方法八个典型例题,值得收藏数列求和是数列的重要内容之一,除了等差数列和等比数列有求和公式外,大部分数列的求和都需要一定的技巧。

第一类:公式法利用下列常用求和公式求和是数列求和的最基本最重要的方法。

1、等差数列的前n项和公式2、等比数列的前项和公式3、常用几个数列的求和公式第二类:乘公比错项相减(等差x等比)这种方法是在推导等比数列的前n项和公式时所用的方法,这种方法主要用于求数列{a ×b,}的前n项和,其中{a},{b}分别是等差数列和等比数列。

第三类:裂项相消法这是分解与组合思想在数列求和中的具体应用。

裂项法的实质是将数列中的每项(通项)分解,然后重新组合,使之能消去一些项,最终达到求和的目的通项分解(裂项)如:解析:要先观察通项类型,在裂项求和时候,尤其要注意:究竟是像例2-样剩下首尾两项,还是像例3-样剩下四项。

第四类:倒序相加法解析:此类型关键是抓住数列中与首末两端等距离的两项之和相等这--特点来进行倒序相加的。

此例题不仅利用了倒序相加法,还利用了裂项相消法。

在数列问题中,要学会灵活应用不同的方法加以求解。

第五类:分组求和法有一类数列,既不是等差数列,也不是等比数列,若将这类数列适当拆开,可分为几个等差、等比或常见的数列,然后分别求和,再将其合并即可。

这个题,除了注意分组求和外,还要注意分类讨论思想的应用。

第六类:拆项求和法在这类方法中,我们先研究通项,通项可以分解成几个等差或等比数列的和或差的形式,再代入公式求和。

解析:根据通项的特点,通项可以拆成两项或三项的常见数列,然后再分别求和。

这篇文章中,有6类重要方法,8个典型例题,大部分常见数列的前n项和都可以求出来了,由于知识的不完备,在该类知识上还有些缺憾,在此希望这篇文章可以带给学习数列的同学。