七年级语文部编版下册第25课《河中石兽》 (2)

- 格式:pptx

- 大小:707.03 KB

- 文档页数:38

部编版七年级下册语文《河中石兽》课文精析(二)1.朗读课文。

2.课文说了一件什么事?讨论并归纳:说的是一个庙门口的石兽,倒塌到河里,十几年后,人们找石兽的事。

3.课文中几位主要人物寻找河中石兽的道理和方法是怎样的?分析一下他们这样认识的原因。

(1)寺僧以为石兽被水冲到下游去了,划小船,拖着铁钯,寻找了十多里,没有找着。

(2)讲学家认为石头坚硬沉重,沙子松散,石头埋没在沙里一定会渐渐地沉下去,越来越深,应该就地挖下去找。

(3)老河兵认为石头坚硬沉重,沙子松散,水不能冲走石头,水的反冲力一定会在石头下面迎水的地方,冲沙成为洞穴,渐渐地越冲越深,深到一定程度的时候,石头就会倒在这个洞穴中。

像这样再冲,石头再转,一直转不停止,石头就反而逆流而上。

所以应该到上游去找。

(4)寺僧按照水冲物的常识,认为要到下游找,结果找不到;讲学家按照石重沙松的道理,到地下去找,肯定也找不到;老河兵能够根据他几十年的实际经验,到上游找,结果找到了。

这说明主观推理是靠不住的,实践出真知。

4.质疑:为什么老河兵的方法是对的?方法:借助多媒体手段,形象直观地演示石兽落入河中的三种情景,借助动态模拟场景帮助学生理解文章中三类人物寻找石兽的方法的相关语句的意思。

第一种只考虑了流水,没有考虑石兽、泥沙的关系。

第二种考虑了石兽和泥沙的关系,忽略了流水。

第三种既有理论又有实践,准备把握了三者的性质及相互关系。

5.这个故事说明了一个什么道理?许多自然现象的发生往往有着复杂的原因,我们不能知其一,不知其二,不能仅仅根据自己的一知半解作出推想,而应根据实践作出判断。

6.课文给我们哪些启示?唐宋八大家之一的苏东坡曾说:“事不目见耳闻,而臆断其有无,可乎?”强调要通过实践认识事物,不可主观臆断。

邓小平同志也曾说:“实践是检验真理的唯一标准。

”我们应该对“寺僧”和“讲学家”那样的人说“不”,对“刻舟求剑”的人说“不”,对“掩耳盗铃”的人说“不”。

学习古人穷理不臆断的品质,用我们的慧眼,用我们的头脑,用科学精神去认识这个纷繁复杂的世界。

阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于不中,竟不可得。

译:经过十多年,寺中的僧人们募集金钱重修寺庙,到水中寻找两石兽,最后没有找到。

棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

译:(他们)划着几只小船,拖着铁耙,(向下游)寻找了十多里,没寻到一点(石兽的)踪迹。

尔辈不能究物理。

是非木杮,岂能为暴涨携之去;译:你们这些人不能探求事物的道理。

这(石兽)不是木片,怎么能被洪水带走了?必于石下迎水处啮沙为坎穴。

译:一定在石头底下迎着水流的地方冲走沙子形成坑洞。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?译:顺流而下去寻找,本来就颠倒了,在原地的泥沙中寻找,不是更颠倒(荒唐)吗?②生代表上黑板将重点句的翻译板书于黑板;③师总结,点出重点翻译句的重点字词,概括课文中的重点实词与虚词;④齐读课文,概括全文的内容。

【梳理-总结】课文讲了一个庙门口的石兽,倒塌到河里,十几年后,人们如何找石兽的事。

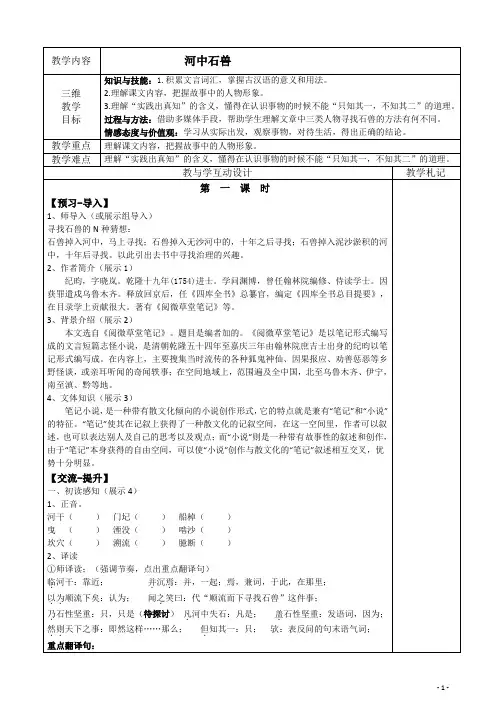

第二课时【复习-导入】1、抽查重点实词虚词及翻译(展示1)圮()棹()曳( ) 湮()啮()坎穴()溯流()臆断()棹数小舟()岂能为暴涨携之去()尔辈不能究物理()2、随机点同学用自己的话说说本文讲述了一个什么故事(展示2)【交流-提升】一、划出文中的主要人物,说说他们都用什么方法或理由寻找石兽,结果怎样?明确:寺僧以为顺流下矣。

棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

讲学家认为石兽石兽被埋于沙下,无果。

老河兵分析石兽会逆流而上,求之于上流,果得于数里外。

二、总结四种寻找石兽的方法。

为什么只有老兵找到石兽?作者是怎样看待这问题的,得出什么结论?明确:一在河中原地寻找两个石兽,理由原地是石兽沉落的地点;二到河下游找,理由是认为石兽会顺流而下;三是就在原地沙下找,理由是石重沙轻,石兽会渐沉渐深。

四是到河的上游去找,理由是由于河水冲激,石兽反而会溯流而上。

(借助多媒体手段,帮助学生理解文章中三类人物寻找石兽的方法的相关语句的意思。

)(2)师生共同归纳:第一种没考虑流水、石兽、泥沙的关系。

25《河中石兽》教学设计一、教学背景本教学设计适用于2022-2023学年部编版语文七年级下册第25篇阅读课文《河中石兽》。

本文是一篇寓言故事,通过一只石兽的形象,让学生了解到金钱的诱惑和石头的坚韧。

同时,本文也呈现出了人与自然的和谐共处,为学生传递了世界观、价值观和科学观。

二、教学目标1.知识目标•了解寓言故事的定义和特点;•熟悉《河中石兽》的主要情节和人物形象;•理解寓言所表达的世界观、价值观和科学观。

2.技能目标•提升学生的阅读表达能力;•培养学生的归纳总结能力;•培养学生的分析思辨能力。

3.情感目标•培养学生的环保意识;•增强学生的团队合作精神;•培养学生的独立思考能力。

三、教学重难点1.教学重点•掌握寓言所表达的世界观、价值观和科学观;•着重讲解寓言故事的寓意和主旨;•培养学生的文学鉴赏能力。

2.教学难点•拓展学生对寓言语言和寓意的理解;•帮助学生深入理解文本中所阐述的石头与金钱的对比意义。

四、教学过程1.课前准备1.通过声讯通、班级微信群或其他方式,让学生预习《河中石兽》,掌握基本的情节和人物形象。

2.准备教学课件,包括相关图片,让学生更好地理解寓言故事的寓意和主旨。

2.导入通过PPT播放相关的石头和金钱的图片,让学生就石头和金钱的不同特性进行思考和探讨,并引入本课文的学习。

3.阅读理解1.默读课文一遍后,教师针对课文中的生词或难点进行解释。

2.带领学生一起朗读课文,并指导学生掌握文中的语音、语调和语气等。

3.分组探讨课文,针对以下问题进行讨论:(1)文中石兽有哪些特点和优点?(2)文中寓言所表达的是什么意义?(3)学生从本文中得到哪些启示?4.课文分析1.通过PPT播放相关图片,让学生了解石头和金钱的不同特性。

2.通过和学生互动交流的方式,让学生掌握本文中石头和金钱所具备的象征意义。

3.教师向学生介绍寓言故事的定义、特点和种类,帮助学生深入理解本文的寓意和主旨。

5.综合分析1.让学生在半个小时的时间内,以小组为单位,通过思维导图的形式,整理出课文中的石头和金钱的不同特性,并分析出两者之间的不同和联系。

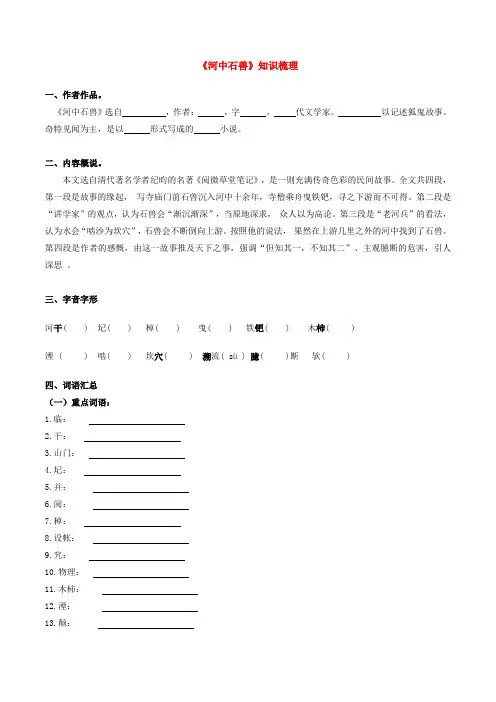

《河中石兽》知识梳理一、作者作品。

《河中石兽》选自,作者:,字,代文学家。

以记述狐鬼故事、奇特见闻为主,是以形式写成的小说。

二、内容概说。

本文选自清代著名学者纪昀的名著《阅微草堂笔记》,是一则充满传奇色彩的民间故事。

全文共四段,第一段是故事的缘起,写寺庙门前石兽沉入河中十余年,寺僧乘舟曳铁钯,寻之下游而不可得。

第二段是“讲学家”的观点,认为石兽会“渐沉渐深”,当原地深求,众人以为高论。

第三段是“老河兵”的看法,认为水会“啮沙为坎穴”,石兽会不断倒向上游。

按照他的说法,果然在上游几里之外的河中找到了石兽。

第四段是作者的感慨,由这一故事推及天下之事,强调“但知其一,不知其二”、主观臆断的危害,引人深思。

三、字音字形河干( ) 圮( ) 棹( ) 曳( ) 铁钯( ) 木杮( )湮 ( ) 啮( ) 坎穴( ) 溯流( sù ) 臆( )断欤( )四、词语汇总(一)重点词语:1.临:2.干:3.山门:4.圮:5.并:6.阅:7.棹:8.设帐:9.究:10.物理:11.木柿:12.湮:13.颠:14.河兵:15.啮:16.坎穴:17.如:18.臆断:(二)通假字:(1)不亦颠乎(2)曳铁钯(三)词类活用(1)棹数小舟(四)古今异义(1)一寺临河干(古义:;今义::)(2)阅十余岁(古义:;今义::)(3)阅十余岁(古义:;今义::)(4)是非木杮(古义:;今义::)(5)如其言(古义:;今义::)(6)尔辈不能究物理(古义:;今义::)(五)一词多义为:(1)以为顺流下矣(2)岂能为暴涨携之去(3)众服为确论(4)啮沙为坎穴(六)虚词用法。

于:(1)山门圮(pǐ)于河(2)求石兽于水中(3)湮(yān)于沙上(4)当求之于上流(5)必于石下迎水处(6)果得于数里外其:(1)其反激之力:(2)但知其一,不知其二者多矣:之:(1)闻之笑曰(2)岂能为暴涨携之去(3)其反激之力五、特殊句式1.省略句:果得于数里外。

![[最新版本]部编版语文七年级[下册]《河中石兽》精品课件(共52张)](https://uimg.taocdn.com/d990cadfbed5b9f3f80f1c6c.webp)

七下《河中石兽》知识点归纳2.朗读节奏。

(1)山门/圮于河,二石兽/并沉焉。

(2)尔辈/不能究物理,是/非木杮,岂能/为暴涨/携之去?(3)必于石下/迎水处啮沙/为坎穴。

(4)然则/天下之事,但知其一,不知其二者/多矣,可据理/臆断欤?3.重点字词解释。

(1)临:靠近。

(2)河干:河边。

(河:指黄河。

)干,水边,河岸。

(3)圮:倒塌。

(4)并:一起。

(5)阅:经历。

(6)棹:名词作动词,划船。

(7)曳:拖着,牵引。

(8)设帐:讲学,教书。

(9)尔辈不能究物理:你们这些人不能推究事物的道理。

尔辈,你们。

究,推究。

物理,事物的道理规律。

(10)是非木杮:这不是木片。

是,这。

杮,木片。

(11)为:被。

(12)暴涨:洪水。

暴,突然。

(13)湮:埋没。

(14)颠:颠倒,错乱。

(15)众服为确论:大家信服地认为(这话)是精当确切的言论。

为:(认为)是。

(16)盖:因为。

(17)啮:本意是“咬”,这里是侵蚀冲刷的意思。

(18)坎穴:坑洞。

(19)已:停止。

(20)倒掷:倾倒。

(21)如是:像这样。

(22)遂:于是。

(23)溯(sù)流:逆流。

(24)固:固然。

(25)如:依照,按照。

(26)然则:既然这样,那么。

(27)但:只,仅仅。

(28)臆断,主观地判断。

(29)欤:吗,表示反问语气。

(30)耳:罢了。

4.通假字(1)不亦颠乎(通“癫”,疯狂。

)(2)曳铁钯(通“耙”,整地的农具。

)5.词类活用棹数小舟(名词用为动词,划船)6.一词多义(1)为:A.以为顺流下矣(同“以”组成一个词,认为。

)B.岂能为暴涨携之去(介词,表被动,被。

)C.众服为确论(动词,是,认为是。

)D.啮沙为坎穴(动词,成为。

)(2)之:A.闻之笑曰(代词,这件事。

)B.岂能为暴涨携之去(代词,代石兽。

)C.其反激之力(助词,的。

)(3)如:A.如是再啮(介词,像。

)B.如其言果得(动词,按照。

)7.古今异义(1)一寺临河干(古义:水边,河岸;今义:与湿相对)(2)阅十余岁(古义:经历;今义:看)(3)阅十余岁(古义:年;今义:年纪)(4)是非木杮(古义:这;今义:表判断)(5)如其言(古义:按照;今义:如果,如同等)(6)尔辈不能究物理(古义:事物的原理;今义:一种学科)8.重要句式(1)否定句是非木杮(使用“非”表否定)(2)倒装句求石兽于水中(介词结构后置)(3)省略句果得于数里外。

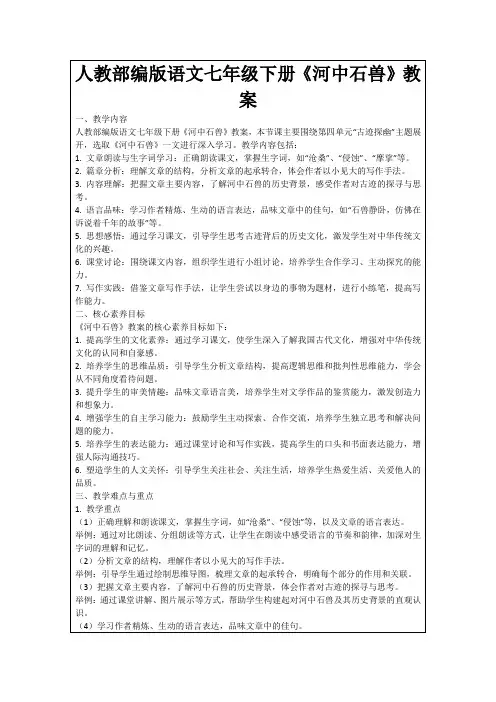

七年级语文部编版下册第25课《河中石兽》习题教案一. 教材分析《河中石兽》是部编版七年级语文下册第25课的一篇课文。

课文讲述了我国古代学者对河中石兽形成原因的研究,以及作者对此事的思考。

本文语言简洁,寓意深刻,既锻炼了学生的阅读理解能力,又启发了学生的思维。

二. 学情分析学生在学习本文之前,已经掌握了一定的文言文阅读能力,能够理解文言文的基本意思。

但本文涉及一些古代学术观点,可能对学生理解全文造成一定的困难。

因此,在教学过程中,教师需要引导学生正确理解课文内容,把握作者的思路。

三. 教学目标1.知识与技能:学生能够准确地背诵课文,理解课文的基本内容,掌握重点词语的含义。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨的方式,学生能够深入理解课文,提高阅读文言文的能力。

3.情感态度与价值观:学生能够领悟到遇事要实事求是,不能主观臆断的道理,培养自己的独立思考能力。

四. 教学重难点1.教学重点:准确理解课文内容,掌握重点词语的含义。

2.教学难点:分析课文中所涉及的古代学术观点,理解作者的思路。

五. 教学方法1.自主学习法:学生在课前预习课文,自主查找资料,提高阅读能力。

2.合作探讨法:学生在课堂上分组讨论,共同解决问题,培养团队协作精神。

3.启发式教学法:教师引导学生思考,激发学生的学习兴趣,提高学生的思维能力。

六. 教学准备1.教师准备:课文讲解、相关资料、PPT等。

2.学生准备:预习课文,查找相关资料。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过提问方式引导学生回顾所学知识,为新课的学习做好铺垫。

2.呈现(10分钟)教师利用PPT展示课文内容,让学生初步感知课文大意。

3.操练(15分钟)学生分组讨论,针对课文中的重点词语和句子进行解释和翻译,教师巡回指导。

4.巩固(10分钟)教师选取一些典型的课文句子,让学生进行翻译和解释,检查学生对课文内容的理解程度。

5.拓展(10分钟)教师引导学生探讨课文中所涉及的古代学术观点,让学生了解古代学者的研究方法。

人教版部编版七年级下册语文-《河中石兽》教案一. 教材分析《河中石兽》是人教版部编版七年级下册语文的一篇课文,主要讲述了一块巨石在河水冲刷下逐渐变成一只石兽的过程,从而揭示了事物发展的规律和自然界的神奇力量。

课文语言简洁、生动,富有诗意,易于学生理解。

通过对这篇课文的学习,学生可以了解到自然界的奥秘,增强对自然界的敬畏之心,并培养自己的想象力。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的阅读理解和表达能力,对自然现象有一定的认识。

但部分学生可能对课文中所描述的石兽形成过程的理解存在困难,需要教师在教学中进行引导和讲解。

此外,学生对自然界中的神奇现象可能感兴趣,教师可以抓住这一点,激发学生的学习兴趣。

三. 教学目标1.知识与技能:能够正确地朗读课文,理解课文大意,把握石兽形成的过程;能够分析课文中的关键词语和句子,体会作者的表达技巧。

2.过程与方法:通过自主学习、合作讨论的方式,提高阅读理解和表达能力;学会从不同角度去观察和思考问题,培养想象力。

3.情感态度与价值观:培养学生对自然界的敬畏之心,激发对自然现象的好奇心和探索精神。

四. 教学重难点1.重点:课文的理解和石兽形成过程的分析。

2.难点:对课文中所涉及的自然科学知识的掌握。

五. 教学方法1.情境教学法:通过图片、音频等多媒体手段,为学生营造一个生动的学习氛围,激发学生的学习兴趣。

2.问题驱动法:教师提出问题,引导学生思考和讨论,提高学生的阅读理解和表达能力。

3.合作学习法:学生分组讨论,培养团队协作能力和沟通能力。

六. 教学准备1.课文朗读音频2.与课文相关的石兽图片3.教学PPT4.学习任务单七. 教学过程1.导入(5分钟)利用石兽的图片引导学生谈论自己对石兽的认识,从而引出课文《河中石兽》。

2.呈现(10分钟)教师朗读课文,学生跟读,确保学生对课文内容有一个初步的了解。

随后,教师通过PPT展示课文中的关键词语和句子,引导学生关注。

3.操练(10分钟)学生自主学习课文,理解石兽形成的过程。