第1章电极的界面双电层性质ppt课件

- 格式:ppt

- 大小:4.34 MB

- 文档页数:18

电极电势课件1、电极电势的产生——双电层理论德国化学家能斯特提出了双电层理论解释电极电势的产生的原因。

当金属放入溶液中时,一方面金属晶体中处于热运动的金属离子在极性水分子的作用下,离开金属表面进入溶液。

金属性质愈活泼,这种趋势就愈大;另一方面溶液中的金属离子,由于受到金属表面电子的吸引,而在金属表面沉积,溶液中金属离子的浓度愈大,这种趋势也愈大。

在一定浓度的溶液中达到平衡后,在金属和溶液两相界面上形成了一个带相反电荷的双电层(electrondoublelayer),双电层的厚度虽然很小(约为10-8厘米数量级),但却在金属和溶液之间产生了电势差。

通常人们就把产生在金属和盐溶液之间的双电层间的电势差称为金属的电极电势,并以此描述电极得失电子能力的相对强弱。

电极电势以符号EMn+/M表示,单位为V(伏)。

如锌的电极电势以EZn2+/Zn表示,铜的电极电势以ECu2+/Cu 表示。

电极电势的大小主要取决于电极的本性,并受温度、介质和离子浓度等因素的影响。

2、标准电极电势为了获得各种电极的电极电势数值,通常以某种电极的电极电势作标准与其它各待测电极组成电池,通过测定电池的电动势,而确定各种不同电极的相对电极电势E值。

20xx年国际纯粹化学与应用化学联合会的建议,采用标准氢电极作为标准电极,并人为地规定标准氢电极的电极电势为零。

标准氢电极电极符号:Pt|H2(101.3kPa)|H+(1mol.L-1)电极反应:2H++2e=H2EφH+/H2=0V右上角的符号“φ”代表标准态。

标准态要求电极处于标准压力下,组成电极的固体或液体物质都是纯净物质;气体物质其分压为101.325kPa;组成电对的有关离子的浓度为1mol.L-1。

通常测定的温度为298K。

(2)标准电极电势用标准氢电极和待测电极在标准状态下组成电池,测得该电池的电动势值,并通过直流电压表确定电池的正负极,即可根据E 池=E-E计算各种电极的标准电极电势的相对数值。

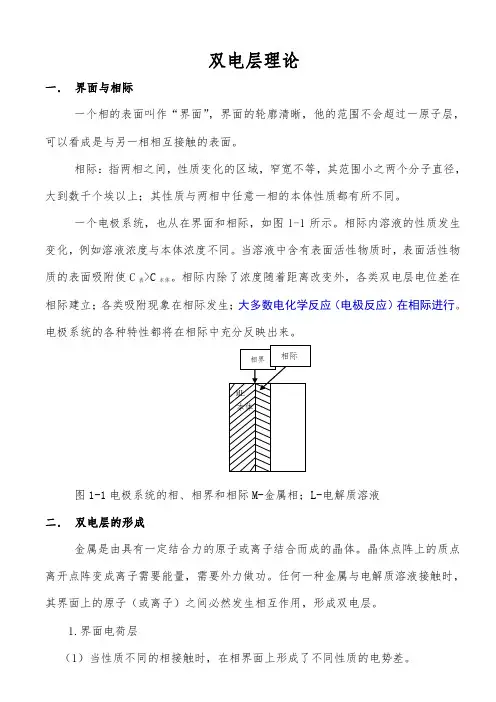

双电层理论一.界面与相际一个相的表面叫作“界面”,界面的轮廓清晰,他的范围不会超过一原子层,可以看成是与另一相相互接触的表面。

相际:指两相之间,性质变化的区域,窄宽不等,其范围小之两个分子直径,大到数千个埃以上;其性质与两相中任意一相的本体性质都有所不同。

一个电极系统,也从在界面和相际,如图1-1所示。

相际内溶液的性质发生变化,质的表面吸附使C表>C本体相际建立;。

图1-1电极系统的相、相界和相际M-金属相;L-电解质溶液二.双电层的形成金属是由具有一定结合力的原子或离子结合而成的晶体。

晶体点阵上的质点离开点阵变成离子需要能量,需要外力做功。

任何一种金属与电解质溶液接触时,其界面上的原子(或离子)之间必然发生相互作用,形成双电层。

1.界面电荷层(1)当性质不同的相接触时,在相界面上形成了不同性质的电势差。

(2)出现电势差的原因是带电粒子或偶极子在界面层中的非均匀分布双电层:由于电极和溶液界面带有的电荷符号相反,故电极/溶液界面上的荷电物质能部分地定向排列在界面两侧。

2.界面电荷层的形成(1)自发形成的双电层金属电极与电解质溶液接触,可以自发形成双电层,也可以在外电源作用下强制形成双电层。

以如下电极反应为例:双电层的建立,引起电位差的变化,这种电位差变化对金属离子继续进入溶液有阻滞作用,相反有利于返回金属表面。

这两个相反的过程逐渐趋于速度相等的状态,即达到动态平衡,最终在相界面建立起稳定的离子双电层。

由此可以解释,在阴极保护中,如果利用外加直流电流或脉冲电流来改变双电层的带电状况,引起金属与介质之间的电位变化,使其电位差达到一个可以阻滞金属离子转入介质中的范围,进而使得被保护金属(阴极)的电化学反应降低甚至停止。

3.双电层的微分电容(1)微分电容概念理想极化电极作为平行板电容器处理,电容值为一常数,即(3-1)微分电容:引起电位微小变化时所需引入电极表面的电量,也表征了界面在电极电位发生微小变化时所具备的贮存电荷的能力。

化学双电层化学双电层是指电解质溶液中的电位差在两电极表面形成两层电离的电荷层。

化学双电层的形成是电解质溶液与电极表面的相互作用结果,其机制主要涉及电离和吸附过程。

化学双电层的形成是由于电解质溶液中的阳离子和阴离子在接近电极表面时会受到电场的影响,从而发生电离反应。

在电极表面附近形成一个由阳离子和阴离子组成的电荷层,该电荷层与电解质溶液中的电离质量相等,但具有相反的电荷形成电极的电位差。

这个电位差被称为电位差或电势。

化学双电层主要由两部分组成:负电荷的静电层和正电荷的扩散层。

静电层由电位差引起的电离质的吸附或反离子溶液的成分所致。

当阳离子接近带负电荷的电极表面时,它们会被吸附到电极表面并失去电荷。

类似地,当阴离子接近带正电荷的电极表面时,它们会被吸附到电极表面并失去电荷。

这些吸附阳离子和阴离子的层形成了静电层。

扩散层由电解质溶液中的电离质量的扩散所致。

在静电层之外,溶液中的阳离子和阴离子会通过扩散进入扩散层,以平衡电荷。

这些离子在溶液中比在静电层中更稀疏,并逐渐稀释至与溶液中其他离子浓度相等。

化学双电层的存在对电解质溶液的电化学过程具有重要影响。

首先,它可以为电荷的传递提供途径。

在电化学反应中,电子通过电解质溶液中的离子传递给电极表面,从而使电荷均衡。

这个过程需要经过负电荷的静电层和正电荷的扩散层,因此,化学双电层的存在支持电荷传递。

此外,化学双电层还对电解质溶液中的离子迁移速率和电极反应的速率起到重要影响。

静电层的存在增加了离子的排斥效应,导致离子迁移速率减慢。

另一方面,扩散层的存在增加了离子的浓度梯度,促进电极反应速率的增加。

因此,化学双电层对电解质溶液中的反应速率有双重影响。

总结起来,化学双电层是电解质溶液与电极表面相互作用的结果,形成了一个由静电层和扩散层组成的电荷层。

静电层主要由电位差引起的电离质的吸附组成,而扩散层由溶液中的电离质量的扩散构成。

化学双电层的存在对电化学过程的电荷传递和反应速率起着重要的调控作用。

电化学界面的基本结构特征双电层

双电层结构主要包括两个重要的部分:电荷层和扩散层。

1.电荷层:

电荷层是电解质离子靠近电极表面的区域,其中的离子成为吸附态离子,形成一个电荷云。

在该区域中,正负电荷的离子分别以吸附在电极表

面并与溶液中的反离子进行排斥。

这些正负离子构成了固、液相之间的分

界面,形成了一个电位差,称为电位的ζ-电位。

电荷层的厚度取决于电解质的浓度和电极的电位。

当电解质浓度低时,电荷层较薄;当电解质浓度高时,电荷层较厚。

同样,当电极电位较高时,电荷层也较厚,而当电极电位较低时,电荷层较薄。

2.扩散层:

扩散层是指离开电极表面的电解质离子的区域。

由于离子在溶液中可

以自由扩散,扩散层中的离子可以自由移动,达到电解质浓度的均匀分布。

在扩散层内,离子的浓度逐渐恢复到远离电极表面时的均匀浓度。

扩散层的厚度取决于电解质的浓度和溶液的流速。

当电解质浓度低或

者溶液的流速高时,扩散层较薄;当电解质浓度高或者溶液的流速低时,

扩散层较厚。

总的来说,电化学界面的基本结构特征是双电层,包括电荷层和扩散层。

电荷层是电解质离子靠近电极表面的区域,其中的离子形成了电位差。

扩散层是离开电极表面的电解质离子的区域,其中离子的浓度会逐渐恢复

到均匀分布。

这些特征对于电化学反应的进行和理解起着重要的作用。