控制系统频域分析与校正

- 格式:pptx

- 大小:1.03 MB

- 文档页数:84

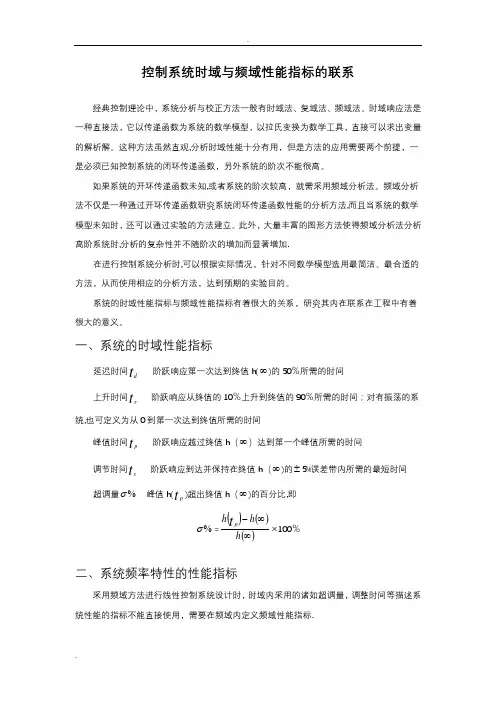

控制系统时域与频域性能指标的联系经典控制理论中,系统分析与校正方法一般有时域法、复域法、频域法。

时域响应法是一种直接法,它以传递函数为系统的数学模型,以拉氏变换为数学工具,直接可以求出变量的解析解。

这种方法虽然直观,分析时域性能十分有用,但是方法的应用需要两个前提,一是必须已知控制系统的闭环传递函数,另外系统的阶次不能很高。

如果系统的开环传递函数未知,或者系统的阶次较高,就需采用频域分析法。

频域分析法不仅是一种通过开环传递函数研究系统闭环传递函数性能的分析方法,而且当系统的数学模型未知时,还可以通过实验的方法建立。

此外,大量丰富的图形方法使得频域分析法分析高阶系统时,分析的复杂性并不随阶次的增加而显著增加.在进行控制系统分析时,可以根据实际情况,针对不同数学模型选用最简洁、最合适的方法,从而使用相应的分析方法,达到预期的实验目的。

系统的时域性能指标与频域性能指标有着很大的关系,研究其内在联系在工程中有着很大的意义。

一、系统的时域性能指标延迟时间t d阶跃响应第一次达到终值h(∞)的50%所需的时间上升时间tr阶跃响应从终值的10%上升到终值的90%所需的时间;对有振荡的系统,也可定义为从0到第一次达到终值所需的时间峰值时间tp阶跃响应越过终值h (∞)达到第一个峰值所需的时间调节时间ts阶跃响应到达并保持在终值h (∞)的±5%误差带内所需的最短时间超调量%σ 峰值h(tp)超出终值h (∞)的百分比,即%σ=()()()∞∞-h h h t p ⨯100%二、系统频率特性的性能指标采用频域方法进行线性控制系统设计时,时域内采用的诸如超调量,调整时间等描述系统性能的指标不能直接使用,需要在频域内定义频域性能指标.1、零频振幅比M(0):即ω为0时闭环幅频特性值。

它反映了系统 的稳态精度, M(0)越接近于1,系统的精度越高.M(0)≠1时,表明系统有稳态误差。

2、谐振峰值Mr :为幅频特性曲线的A(ω)的最大值。

自动控制原理校正课程设计-- 线性控制系统校正与分析课程设计报告书题目线性控制系统校正与分析院部名称机电工程学院专业10电气工程及其自动(单)班级组长姓名学号设计地点工科楼C 214设计学时1周指导教师金陵科技学院教务处制目录目录 (3)第一章课程设计的目的及题目 (4)1.1课程设计的目的 (4)1.2课程设计的题目 (4)第二章课程设计的任务及要求 (6)2.1课程设计的任务 (6)2.2课程设计的要求 (6)第三章校正函数的设计 (7)3.1设计任务 (7)3.2设计部分 (7)第四章系统动态性能的分析 (10)4.1校正前系统的动态性能分析 (10)4.2校正后系统的动态性能分析 (13)第五章系统的根轨迹分析及幅相特性 (16)5.1校正前系统的根轨迹分析 (16)5.2校正后系统的根轨迹分析 (18)第七章传递函数特征根及bode图 (20)7.1校正前系统的幅相特性和bode图 (20)7.2校正后系统的传递函数的特征根和bode图 (21)第七章总结 (23)参考文献 (24)第一章 课程设计的目的及题目1.1课程设计的目的⑴掌握自动控制原理的时域分析法,根轨迹法,频域分析法,以及各种补偿(校正)装置的作用及用法,能够利用不同的分析法对给定系统进行性能分析,能根据不同的系统性能指标要求进行合理的系统设计,并调试满足系统的指标。

⑵学会使用MATLAB 语言及Simulink 动态仿真工具进行系统仿真与调试。

1.2课程设计的题目 已知单位负反馈系统的开环传递函数)125.0)(1()(0++=s s s K s G ,试用频率法设计串联滞后校正装置,使系统的相角裕量 30>γ,静态速度误差系数110-=s K v 。

\第二章课程设计的任务及要求2.1课程设计的任务设计报告中,根据给定的性能指标选择合适的校正方式对原系统进行校正(须写清楚校正过程),使其满足工作要求。

然后利用MATLAB对未校正系统和校正后系统的性能进行比较分析,针对每一问题分析时应写出程序,输出结果图和结论。

控制系统校正方法控制系统校正方法是一种关键的技术,用于提高系统性能、确保系统稳定性和精度。

在不同的控制系统中,校正方法可能会有所不同,但其基本原理和步骤是相似的。

本文将探讨几种常见的控制系统校正方法,包括开环校正、闭环校正和模型参考自适应控制。

1. 开环校正开环校正是一种最基本的校正方法,其原理是通过在系统输入上施加一系列的测试信号,并记录系统输出。

通过分析输入输出数据,可以获取系统的传递函数或频率响应,并进行参数调整。

开环校正方法适用于线性系统,但往往忽略了系统中的不确定性和干扰。

2. 闭环校正闭环校正是一种常用的校正方法,其通过反馈控制来校正系统。

在闭环校正过程中,系统的输出与期望输出进行比较,并通过调整控制器参数来减小误差。

闭环校正方法可以提高系统的稳定性和鲁棒性,但可能需要花费较长的时间和精力来调整控制器参数。

3. 模型参考自适应控制模型参考自适应控制是一种高级的校正方法,它通过建立一个参考模型来校正系统。

参考模型通常是理想的期望输出模型,通过与系统输出进行比较,不断调整控制器参数以达到校正的目的。

模型参考自适应控制方法适用于非线性系统和存在不确定性的系统,能够提供更好的系统性能和适应性。

4. 系统辨识系统辨识是一种用于校正的重要技术,它通过对系统进行实验观测,获得系统的数学模型。

根据获得的模型,可以设计和调整控制器参数,从而实现系统的校正。

系统辨识可以基于频域和时域的方法,适用于线性和非线性系统。

5. 自适应控制自适应控制是一种能够根据系统状态和环境变化自动调整参数的控制方法。

在自适应控制中,控制器的参数通过在线学习和优化算法进行自适应调整。

自适应控制方法适用于复杂的系统和存在变化的工作环境,能够提供更好的控制性能和鲁棒性。

结论控制系统校正是确保系统性能和精度的关键步骤。

本文介绍了几种常见的校正方法,包括开环校正、闭环校正、模型参考自适应控制、系统辨识和自适应控制。

在实际应用中,根据系统特性和需求,可以选择合适的校正方法或结合多种方法进行校正,以提高控制系统的性能和鲁棒性。

第7章系统的性能分析与校正控制系统良好的稳定性是其正常工作的必要条件,在进行系统设计时往往发现设计出来的系统不能满足指标的预期要求,且有时相互矛盾。

如当提高系统的稳定精度时,其稳定性下降;反之系统有了足够稳定性时,精度又可能达不到要求,这就要求调整系统中原有的某些参数,或者在原系统中加入某些环节使其全面满足给定的设计指标要求。

7.1 频域性能指标与时域性能指标关系一个控制系统可以分为被控制对象和控制器两大部分。

被控制对象包括了执行器,它是推动负载对象的基本部分,其结构在全工作过程中,结构形式和参数属于不可变的,通常称为系统的固有部分;如何设计出一个符合系统的性能指标要求的控制器,成为反馈控制系统研究的重要内容。

这一节侧重讨论系统性能指标,根据性能指标设计控制器将在本章中讨论。

控制系统的性能包括稳定性、快速性、准确性、抗干扰能力。

分别从以下五个方面说明:(1) 稳定性指在干扰去除后,系统恢复原有工作状态的能力。

稳定性与惯性不同,惯性是系统试图保持原有运动状态的能力。

(2) 瞬态性能指系统受到输入作用后,系统输出和内部状态参数在整个时间过程中表现出来的特性。

控制系统分析与设计中,对单输入单输出系统,通常关心系统在输入作用后较短时间内,输出的结果;侧重讨论响应过渡过程中各时间指标和动态误差的变化规律。

(3)准确性能指系统受到输入作用后,系统输出和内部状态参数在足够长的时间后表现出来的特性。

主要讨论足够长时间后,系统稳态误差与系统结构及输入信号形式的关系和特征。

(4) 对参数变化的不敏感性指当系统中结构参数变化时,系统保持原有运动状态的能力。

(5) 抗噪声能力指当系统承受噪声污染后,系统保持原有运动状态的能力。

抗噪声能力是系统抗外部干扰的能力;而对参数变化的不敏感性是系统抗内部干扰的能力。

抗噪声能力强调干扰的持续作用,这一点有别于稳定性。

从控制系统工程实现的基本要求上,设计出一个性能优越的系统,其基本任务是使系统的稳定性储备充足、快速性好且被控制量准确。

自动控制系统校正方法

下面将介绍几种常见的自动控制系统校正方法:

1.基于试探法的校正方法:

这种方法通过对控制系统进行试探性的扰动,观察系统的响应来确定

调整参数的大小和方向。

常见的方法有阶跃响应法和斜坡响应法。

阶跃响

应法通过输入一个阶跃信号,观察系统的输出响应,调整参数使输出尽快

收敛到期望值。

斜坡响应法则是通过输入一个斜坡信号,观察系统的输出

响应的斜率,根据斜率的大小和方向调整参数。

2.基于频域分析的校正方法:

这种方法使用频域分析工具来分析系统的幅频特性,从而得到系统的

频率响应函数,进而调整参数使得系统的频率响应函数与期望值尽量接近。

其中最常见的方法是根轨迹法和频率响应曲线法。

根轨迹法通过画出系统

的根轨迹图来分析系统的稳定性和性能,进而调整参数。

频率响应曲线法

通过绘制系统的幅频特性曲线,观察曲线的形状、幅值和相位信息,从而

调整参数。

3.基于模型预测的校正方法:

这种方法通过建立系统的数学模型来进行系统的校正。

常见的方法有

最小二乘法和极大似然法。

最小二乘法通过最小化实际输出与期望输出之

间的平方误差来调整参数。

极大似然法则是通过最大化实际输出的似然函

数来调整参数,从而使系统的输出尽可能接近期望输出。

需要注意的是,不同的自动控制系统校正方法适用于不同的系统和控

制目标。

在进行校正时,需要根据实际情况选择合适的方法,并根据实际

测试结果进行调整和优化。

此外,校正过程中还需考虑系统的非线性特性、外界干扰和噪声等因素的影响,以实现系统的更好性能。