格式塔

- 格式:doc

- 大小:70.00 KB

- 文档页数:10

格式塔名词解释

格式塔是一种论证方法,在写作和演讲中广泛应用。

它是由德国学者卡尔•冯•德林格(Carl von Clausewitz)提出的,其核心思想是将论证内容按照一定的结构、层次和步骤展开,以达到论证的逻辑严密性和说服力。

格式塔包括四个部分:引言(Introduction)、主体(Body)、反驳(Refutation)和结论(Conclusion)。

其中引言部分介绍主题和目的,主体部分列举论点和证据,反驳部分针对可能出现的反对观点进行反驳,结论部分总结论证内容并得出结论。

格式塔的优点是能够使论述更有条理、更易懂,同时能够有效地打破和反驳反对观点。

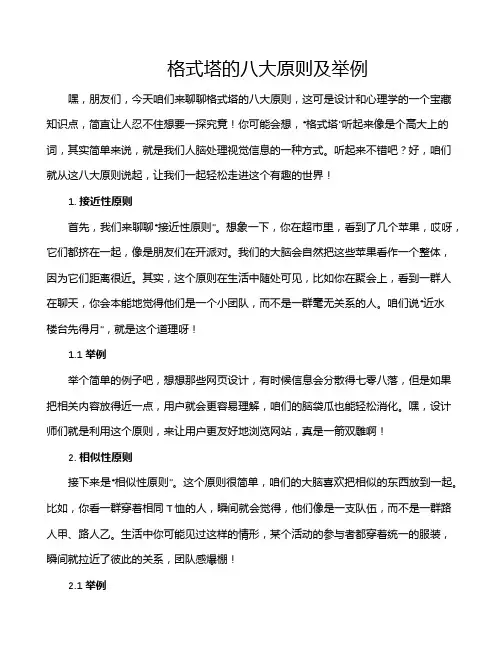

格式塔的八大原则及举例嘿,朋友们,今天咱们来聊聊格式塔的八大原则,这可是设计和心理学的一个宝藏知识点,简直让人忍不住想要一探究竟!你可能会想,“格式塔”听起来像是个高大上的词,其实简单来说,就是我们人脑处理视觉信息的一种方式。

听起来不错吧?好,咱们就从这八大原则说起,让我们一起轻松走进这个有趣的世界!1. 接近性原则首先,我们来聊聊“接近性原则”。

想象一下,你在超市里,看到了几个苹果,哎呀,它们都挤在一起,像是朋友们在开派对。

我们的大脑会自然把这些苹果看作一个整体,因为它们距离很近。

其实,这个原则在生活中随处可见,比如你在聚会上,看到一群人在聊天,你会本能地觉得他们是一个小团队,而不是一群毫无关系的人。

咱们说“近水楼台先得月”,就是这个道理呀!1.1 举例举个简单的例子吧,想想那些网页设计,有时候信息会分散得七零八落,但是如果把相关内容放得近一点,用户就会更容易理解,咱们的脑袋瓜也能轻松消化。

嘿,设计师们就是利用这个原则,来让用户更友好地浏览网站,真是一箭双雕啊!2. 相似性原则接下来是“相似性原则”。

这个原则很简单,咱们的大脑喜欢把相似的东西放到一起。

比如,你看一群穿着相同T恤的人,瞬间就会觉得,他们像是一支队伍,而不是一群路人甲、路人乙。

生活中你可能见过这样的情形,某个活动的参与者都穿着统一的服装,瞬间就拉近了彼此的关系,团队感爆棚!2.1 举例在广告中,这个原则也经常被用到。

你看到一组产品,它们的颜色、形状都差不多,嘿,你就会觉得它们是属于同一个品牌。

这样一来,消费者的购买欲望就会提升,毕竟“群体的力量”可不是盖的嘛!3. 连续性原则然后是“连续性原则”。

人脑喜欢看到一种流畅的线条,就像你在街上看到一条美丽的小路,它会引导你朝着某个方向走。

这种连续的视觉体验,让我们在理解信息时变得更加轻松。

想象一下,看到一条优雅的曲线,我们就会自然地跟随它的走势,而不是忽视它。

3.1 举例例如,很多logo设计都是运用了这个原则,让整个视觉效果更加和谐。

格式塔教学法是一种以学生为中心的教学方法,强调学生的主动参与和体验,以培养学生的思考能力、创造力和解决问题的能力。

该教学法的名称“格式塔”来自于德语“Gestalt”,意为“形态、形状、结构”,指的是学习应该从整体上把握知识和技能,而不是仅仅掌握零散的知识点。

格式塔教学法的核心理念是“先学后教”,即在教授新知识之前,先让学生自主探索、发现和学习相关的知识,然后再进行教师的讲解和指导。

在这种教学法中,教师不再是知识的传授者,而是成为学生学习的引导者和协助者,帮助学生发现和解决问题,促进学生的自主学习和探究精神。

格式塔教学法通常采用以下几种教学策略:

1. 分组合作学习:将学生分成小组,鼓励他们相互合作、交流和讨论,共同解决问题和完成任务。

2. 案例学习:通过真实的案例或情境,引导学生自主探究和学习,培养学生的实践能力和问题解决能力。

3. 探究式学习:通过提出开放性问题,引导学生进行探究和实验,培养学生的思考和创新能力。

4. 翻转课堂:将传统的教学方式翻转过来,让学生在课前自主学习相关知识,然后在课堂上进行讨论和交流。

总之,格式塔教学法注重学生的主体地位和自主学习能力,通过引导学生自主探究和实践,培养学生的思考、创造和问题解决能力,从而提高学生的综合素质和学习效果。

格式塔的组织原则:

格式塔的组织原则包括以下几种:

1.图形与背景的关系原则:图形与背景的关系是格式塔组织原则的重要体现。

在感知

过程中,人们通常会将某些刺激物视为“图形”,而将其他刺激物视为“背景”。

在格式塔心理学中,图形与背景的关系是动态的,会随着观察者的视角和注意力的变化而变化。

2.接近或邻近原则:当某些刺激物在空间上接近或邻近时,人们会将这些刺激物感知

为一个整体。

例如,当看到两个或多个物体紧密相邻时,人们通常会将它们视为一个整体。

3.相似原则:当刺激物的形状、大小、颜色、强度等物理属性相似时,人们容易将这

些刺激物组织成一个整体。

例如,当看到两个颜色相同或形状相似的物体时,人们会倾向于将它们视为一个整体。

4.封闭的原则:有时也称为闭合的原则。

当一个图形不完全或没有完全闭合时,人们

通常会将其知觉为完整的图形。

例如,当看到一个不完整的圆圈时,人们会自动填充缺失的部分,将其感知为一个完整的圆圈。

5.共同命运原则:当某些刺激物在运动或变化方面具有相同或相似的特征时,人们会

将这些刺激物感知为一个整体。

例如,当看到一群同时移动的鸟时,人们会将它们视为一个整体。

6.完形趋向性和良好完形原则:人们倾向于将刺激物知觉为简单的几何图形或规则的

形状,并避免不规则的形状。

例如,当看到不规则的形状时,人们会自动将其填补或修正为规则的形状。

格式塔(心理学中的理论)(二)引言概述:格式塔理论是由德国心理学家克劳德·勒维-斯特劳斯在20世纪50年代提出的一种心理学理论,是一种关于社会认知和心理规律的理论。

格式塔理论认为,人们对于信息的处理是按照一定的规律进行的,人们通过对信息的归类和编码,来实现对外界的认知。

本文将深入探讨格式塔理论,并从五个大点出发,介绍格式塔理论的核心概念和相关应用,以期逐步揭示这一理论的深度和广度。

正文内容:一、格式塔理论的核心概念1. 结构化认知:格式塔理论认为,人们通过对信息进行结构化的认知,来整合和组织外界的各种知觉刺激。

这种结构化认知可以帮助人们更好地理解和解释世界,并构建起个体在社会交往中的自我。

2. 选择性感知:格式塔理论指出,由于人们的认知资源有限,所以个体在信息处理过程中会进行选择性感知,即只关注与自己感兴趣或重要的信息,而忽略其他无关的信息。

这种选择性感知可以提高信息的处理效率,但也可能导致信息的片面性。

3. 简化与归类:为了方便对信息进行处理和记忆,格式塔理论将人们的信息处理过程描述为一种简化与归类的策略。

人们通过将信息归类到已有的概念和认知结构中,来加深对信息的理解,同时也可以减少对外界信息的认知负荷。

二、格式塔理论的应用领域1. 广告营销:格式塔理论认为,人们对广告的反应和记忆是受到其结构和编码方式的影响的。

在广告设计中,可以利用格式塔理论的原理,通过简单易懂、结构化的广告语言和图像来吸引消费者的注意,并提高广告的认知和传达效果。

2. 教育教学:教育教学中的知识传递和学习也可以受益于格式塔理论的应用。

教师可以通过对知识进行结构化的教学,帮助学生更好地理解和记忆知识点,提高学习效果。

同时,学生也可以通过将新知识归类到已有的知识结构中,来加深对知识的理解和记忆。

3. 商业决策:格式塔理论也可以应用于商业决策中。

在面对复杂的商业环境和信息冲击时,管理者可以通过对信息的结构化和归类来进行决策,从而更好地理解和把握市场趋势,做出更准确的商业决策。

格式塔名词解释

格式塔是一个德文词,直译为“整体”,其含义是指一种整体性或完整的形态。

在心理学中,格式塔被用来描述一种整体感知的倾向,即人们看到事物时,通常会将它们视为一个整体,而不是一组独立的、分离的元素。

格式塔心理学认为,人们在感知事物时,会倾向于将它们视为一个完整的整体,而不是一组分离的元素。

例如,当我们看到一张人脸时,我们不仅仅看到一个个别的特征,如眼睛、鼻子、嘴巴等,而是将这些特征视为一个整体,感知到一张人脸的整体形态。

此外,格式塔心理学还强调认知的整体性,认为人们在认知过程中会倾向于将事物视为一个整体,而不是一组分离的元素。

这种整体性不仅体现在视觉感知上,也体现在其他认知过程如思维、记忆、语言等中。

格式塔视觉原理并不是什么新鲜玩意儿,诸多与设计有关的课程中都将其列为必学的科目,网络上关于格式塔视觉原理的文章和讨论也非常多,本文将图文并茂的讲述其原理、应用形式提供给平面设计师和网页视觉设计师一定的参考。

注:本文中的部分图片资料由视觉机构提供,请在转载时务必说明有关著作权归属。

格式塔的基本理论不要以为格式塔是一座建筑物,也不要认为它是什么国外著名人物的名字;格式塔是德文Gestalt的译音,意思就是“模式、形状、形式”。

格式塔是一个著名的心理学派,基于这个学派的格式塔视觉原理还有一个小名:完形心理学。

最基本的格式塔:在上图中并不存在三角形,然而由于视觉系统不断的实行完形计算,让人们的视觉认为“存在一个完整的三角形”核心理论冠冕堂皇的解释:不是用主观要领把原本存在的碎片结合起来的内容的总和,或主观随意决定的结构。

它们不单纯是盲目地相加起来的、基本上是散乱的难于处理的元素般的“形质”,也不仅仅是附加于已经存在的资料之上的形式的东西。

相反,这里要研究的是整体,是具有特殊的内在规律的完整的历程,所考虑的是有具体的整体原则的结构……总结成三句话:人们总是先看到整体,然后再去关注局部;人们对事物的整体感受不等于局部感受的加法;视觉系统总是在不断的试图在感官上将图形闭合;格式塔学派断言在一个格式塔(即一个单一视场,或单一的参照系)内,眼睛的能力只能接受少数多个不有关联的整体单位。

这种能力的强弱取决于这些整体单位的不同与相似,以及它们之间的有关位置。

格式塔中的视觉联系在一个格式塔中,通常存在以下视觉联系:和谐 Harmony变化 Changes冲突 Conflict混乱 Confusion下面我们分别举例描述。

和谐 Harmony 的来源组成整体的每个局部,它们的形状、大小、颜色趋近一致,并且排列有序,这时产生整体视觉感官就是“和谐”。

和谐来自所有局部的感官接近变化 Changes 的来源在“和谐”的基础上,局部产生了形状、大小、颜色的变化,但这种变化没有改动所有局部的同一性质,这就是“变化”。

格式塔简单原则什么是格式塔简单原则格式塔简单原则是指在设计和排版中遵循简洁明了、一致性和可预测性的原则。

它的意义在于帮助人们更好地理解和使用信息,提升信息的传递效果和用户体验。

简洁明了1.1 清晰的标题清晰的标题是信息传递的第一步。

在设计中,使用简洁明了的标题可以让读者迅速了解主要内容。

例如,在报纸上使用大字体的标题来吸引读者的注意力,同时通过副标题来提供更详细的信息。

1.2 简明扼要的文字在文章中,采用简明扼要的文字可以提高读者的阅读效率。

避免使用冗长的句子和复杂的词汇,以及不必要的修饰词。

使用简单明了的语言来传递信息,并通过段落的分割来使内容更易于理解。

1.3 强调重点信息在设计中,通过使用不同的字体、颜色、大小和排版方式来强调重点信息。

在文章中,可以使用斜体、粗体或下划线来突出重点。

这样,读者可以更快地了解文章的重要信息。

一致性2.1 布局的一致性在设计和排版中,保持布局的一致性可以使信息更易于阅读和理解。

例如,在报纸上,每个版面的排版布局都是相似的,这种一致性使读者可以更快地找到所需信息。

2.2 字体的一致性在设计中,保持字体的一致性可以使整个设计更加统一和协调。

选择一种适合设计主题的字体,并在整个设计中始终使用该字体。

这样可以帮助读者更好地理解和记忆信息。

2.3 颜色的一致性在设计中,使用一致的颜色方案可以提高设计的视觉效果。

选择一组相似的颜色,并在整个设计中使用这些颜色。

这样可以使设计更加统一、协调且易于阅读。

可预测性3.1 一致的导航在设计网页或应用程序时,保持导航的一致性可以帮助用户更好地理解和使用界面。

例如,在网页的顶部或侧边栏放置导航菜单,并在所有页面中保持一致。

这样用户就能够轻松地浏览和访问各个页面。

3.2 明确的按钮和链接在界面设计中,按钮和链接的功能应该明确且容易理解。

使用直观的图标和标签,使用户能够准确地预测它们将执行什么操作。

这样用户就能够更顺利地完成任务。

3.3 清晰的反馈在用户界面中,提供清晰的反馈可以帮助用户了解他们的行为是否成功。

格式塔心理学原则

格式塔心理学原则又称为完形视觉原理,由心理学家马克斯·韦特海默提出,后来不断发展,与视觉艺术相结合,形成了一整套理论体系,用于解释视觉艺术现象。

主张“整体大于部分之和”,当我们观看一个物体时,并非一开始就将它区分为整体与部分,而是将各个部分组合起来形成一个整体。

包含五项完形法则:

1. 相近(Proximity)

物体之间的相对距离会影响观者对其整体性的感知。

当多个物体距离相近时,会被识别为一个整体。

当多个物体距离较远时,会被识别为一堆分散的个体。

看作三行 看作三列

2、相似(Similarity)

在某一方面(形状、大小、颜色、方向等)相似的各部分趋于组成整体。

形状 颜色 大小方向3、闭合(Closure)

视觉会自动将残缺的、不完整的图形补全、闭合,使之成为一个完整的图形。

4、连续(Continuity)

具有相同运动趋势并因此处于同一路径上的物体,在视觉上呈现为连续的整体而不是一堆分散的个体。

5、简单(Simplicity)

大脑倾向于将图形感知为简单的物体。

理解为两个圆圈,而非。

格式塔理论认为,“整体并不是独立存在的各部分简单结合起来的内容总合,恰恰相反,正是整体赋予了各部分特殊的功能与属性,这些特征只存在于局部与整体的关系框架下”(Wolfgang Köhler)。

格式塔理论的关注焦点是“组群”(Group),也就是那些诱使我们对视觉场或认知问题按照一定方式进行阐释的部分,以及它们的属性与功能(Max Wertheimer, 1922)。

格式塔理论的完形法则1.相近(Proximity)。

距离相近的各部分趋于组成整体。

2.相似(Similarity)。

在某一方面相似的各部分趋于组成整体。

3.封闭(Closure)。

彼此相属、构成封闭实体的各部分趋于组成整体。

4.简单(Simplicity)。

具有对称、规则、平滑的简单图形特征的各部分趋于组成整体。

以上这些组织规律即所谓的“完形法则”(Law of Organization),是心理学家在认知领域中的研究成果。

格式塔在德语中就是“整体、形状”的意思,因此,格式塔理论,也被称作为“完形理论”。

在与地理环境、行为环境相互作用的过程中,人被视为一个开放的系统。

Wertheimer在1924年写道,人类是一个整体,其行为并非由作为个体的人所决定的,而是取决于这个整体的内在特征,个体的人及其行为只不过是这个整体过程中的一部分罢了。

格式塔理论恰好能解释这整体的内在特征。

格式塔理论尤其适用于帮助理解、阐释心理学上的秩序、结构问题。

格式塔理论起源于德国,很多学者对这一理论的形成发展做出了贡献,他们都极力反对构造主义元素学说用元素解构的方法对心理事件、心理概念及行为进行心理分析。

不幸的是,纳粹势力在德国的兴起中断了格式塔理论在德语世界的研究与发展。

格式塔理论起始于视觉领域的完形研究,但它又绝不仅仅限于认知领域的完形法则,其应用范围远远超越了一些出版物对它的理解:•现象是金:承认并严肃对待人类世界的现象经验,并视其为整体的或完形的真实存在,而不要简单将其拆分为感觉元素,这样的一种认识和态度是格式塔理论的基石,是心理学与心理诊疗学研究取之不尽的泉源。

•人的经验与行为是由动态场之下的个体与其所属环境互相作用的结果,而不仅仅是内部驱动(心理分析学、行为学观点)、外部诱因(行动主义学派观点)或静止的人格特征(古典人格理论观点)所决定的。

•心理内容上的持久联系有其真实的、坚实的基础,而绝不仅仅源自现象的一遍遍重复和行为的不断加强。

•认为和解决问题描绘为朝期望办法的方向基于的(“洞察”)适当实质组织,更改结构和集中。

•为了方便记忆,基于一定联系的组织结构总有被阐释为最佳组织的趋势。

•如果个体不能对认知进行整合,那么它就会导致不和谐认知经验。

相反,认知整合的过程,就是消除这一不和谐的过程。

•在超个体(Supra-individual)的团体群组中,有一种互动的趋势,能将团体的优势与团体需求紧密结合起来。

格式塔理论的认识观最终导向一种批判实在论,它试图从方法论上寻找一种可行的方法将实验与现象过程统一起来(即实验—经验法)。

它力求在检阅现象的同时,无损实验的精度。

对于格式塔理论的理解,不能用静止的观点,要把它作为一个仍在不断发展的科学范例。

通过不断发展,如对自我组织系统理论的完善,格式塔理论在当代心理学研究领域将获得更为重要的地位。

格式塔gestalt 定义:即对整体的认知。

如昆虫在选择食物、产卵场所等过程中,将感觉获得的信息综合成是否符合自身需要的整体形象,由此决定取舍的行为反应。

百科名片为主义“刺激-反应”公式,认为整体不等于部分之和,意识不等于感觉元素的集合,行为不等于反射弧的循环。

目录编辑本段格式塔格式塔系德文“Gestalt”的音译,主要指完形,即具有不同部分分离特性的有机整体。

“格式塔”(Gestalt)一词具有两种涵义。

一种涵义是指形状或形式,亦即物体的性质,例如,用“有角的”或“对称的”这样一些术语来表示物体的一般性质,以示三角形(在几何图形中)或时间序列(在曲调中)的一些特性。

在这个意义上说,格式塔意即“形式”。

另一种涵义是指一个具体的实体和它具有一种特殊形状或形式的特征,例如,“有角的”或“对称的”是指具体的三角形或曲调,而非第一种涵义那样意指三角形或时间序列的概念,它涉及物体本身,而不是物体的特殊形式,形式只是物体的属性之一。

在这个意义上说,格式塔即任何分离的整体。

当你走进心理学实验室,一个构造主义心理学家问你,你在桌子上看见了什么。

“一本书”“不错,当然是一本书。

”“可是,你…真正‟看见了什么?”“你说的是什么意思?我…真正‟看见什么?我不是已经告诉你了,我看见一本书,一本包着红色封套的书。

”“对了,你要对我尽可能明确地描述它。

”“按你的意思,它不是一本书?那是什么?”“是的,它是一本书,我只要你把能看到的东西严格地向我描述出来。

”“这本书的封面看来好像是一个暗红色的平行四边形。

”“对了,对了,你在平行四边形上看到了暗红色。

还有别的吗?”“在它下面有一条灰白色的边,再下面是一条暗红色的细线,细线下面是桌子,周围是一些闪烁着淡褐色的杂色条纹。

”“谢谢你,你帮助我再一次证明了我的知觉原理。

你看见的是颜色而不是物体,你之所以认为它是一本书,是因为它不是别的什么东西,而仅仅是感觉元素的复合物。

”那么,你究竟真正看到了什么?格式塔心理学家出来说话了:“任何一个蠢人都知道,…书‟是最初立即直接得到的不容置疑的知觉事实!至于那种把知觉还原为感觉,不是别的什么东西,只是一种智力游戏。

任何人在应该看见书的地方,却看到一些暗红色的斑点,那么这个人就是一个病人。

”在格式塔心理学家看来,知觉到的东西要大于眼睛见到的东西;任何一种经验的现象,其中的每一成分都牵连到其他成分,每一成分之所以有其特性,是因为它与其他部分具有关系。

由此构成的整体,并不决定于其个别的元素,而局部过程却取决于整体的内在特性。

完整的现象具有它本身的完整特性,它既不能分解为简单的元素,它的特性又不包含于元素之内。

格式塔心理学的理论核心是整体决定部分的性质,部分依从于整体。

他们通过实验的方式证明感知运动不等于实际运动,也不等于若干的单一刺激,而是与交互作用的刺激网络相关,整体不等于各部分简单相加之和。

心理场考夫卡认为,世界是心物的,经验世界与物理世界不一样。

观察者知觉现实的观念称作心理场(psychological field),被知觉的现实称作物理场(physical field)。

为了说明两者的关系,可用图1为例。

这是一种人们熟知的视错觉。

不论观察者对该图观看多长时间,线条似乎都是向内盘旋直到中心。

这种螺旋效应是观察者的知觉产物,属于心理场。

然而,如果观察者从A点开始,随着曲线前进360度,就又会回运到A;螺旋线原来都是圆周,这就是物理场。

由此可见,心理场与物理场之间并不存在——对应的关系,但是人类的心理活动却是两者结合而成的心物场,同样一把老式椅子,年迈的母亲视作珍品,它蕴含着一段历史,一个故事,而在时髦的儿子眼里,如同一堆破烂,它蕴含着在女友面前陷于尴尬处境的危机。

心物场含有自我(Ego)和环境(environment)的两极化,这两极的每一部分各有它自己的组织(organization)。

这种组织说明,自我不是欲望、态度、志向、需求等等的束捆,环境也不是各种感觉的镶嵌。

环境又可以分为地理环境和行为环境(geographicaland behavioural environments)两个方面。

地理环境就是现实的环境,行为环境是意想中的环境。

在考夫卡看来,行为产生于行为的环境,受行为环境的调节。

为此,他曾用一个生动的例子来说明这个问题:在一个冬日的傍晚,于风雪交加之中,有一男子骑马来到一家客栈。

他在铺天盖地的大雪中奔驰了数小时,大雪覆盖了一切道路和路标,由于找到这样一个安身之处而使他格外高兴。

店主诧异地到门口迎接这位陌生人,并问客从何来。

男子直指客栈外面的方向,店主用一种惊恐的语调说:“你是否知道你已经骑马穿过了康斯坦斯湖?”闻及此事,男子当即倒毙在店主脚下。

那么,该男子的行为发生于何种环境之中呢?考夫卡认为,在他骑马过湖时,地理环境毫无疑问是湖泊,而他的行为环境则是冰天雪地的平原。

倘若那个男子事先知道他要途经一个大湖,则他的行为环境就会发生很大的变化。

正因为他当时的行为环境是坚硬的平地,才在闻及他骑马穿过湖泊时大惊毙命。

所以,在考夫卡看来,行为受行为环境的调节。

但是,行为环境在受地理环境调节的同时,以自我为核心的心理场也在运作着,它表明有机体的心理活动是一个由自我一行为环境-地理环境等进行动力交互作用的场。

例如,一个动物受到某一障碍物的阻挡(地理环境),无法获得置于障碍物后面的食物(行为环境),在这样一种心物场中,自我的张力是明显的。

当顿悟使这个场获得重新组织时,也即当动物发现它可以绕过障碍物时,问题就得到了解决。

问题的解决使动物得到食物,同时清除了这一心物场中的张力。

这里,一个重要的内涵在于:动物在产生一个真正的心理问题之前,必须意识到这一问题情境的所有因素。

如果动物不知道障碍物后面有食物,即没有行为环境,问题就不会存在,因为产生不了心物场的张力;如果动物知道障碍物后面有食物,但它的自我没有这方面的欲望或需求,问题也不会存在,因为同样产生不了心物场的张力。

以此类推,地理环境也是如此。

同型论同型论这概念意指环境中的组织关系在体验这些关系的个体中产生了一个与之同型的脑场模型。

考夫卡认为,大脑并非像许多人所认为的那样是一个感觉运动的连接器,而是一个复杂的电场。

例如,让被试坐在暗室内,室内有两个光点交替闪现。

当两个光点闪现的间隔超过200毫秒时,先见到第一光点,后见到第二光点,两者均静止不动;当间隔只有30毫秒时,被试则同时看到两个光点,它们也静止不动;但是,当间隔介于上述两者之间,为60毫秒时,被试则看到一个处于连续运动的光点。

被试在事实上无运动的情境里觉察到明显的运动,说明光点引起了相互交迭的两个脑场,使之产生运动感觉。

在一个问题情境中,心物场的张力在脑中表现为电场张力;顿悟解除脑场张力,导向现实问题的解决。

正是由于考夫卡坚持心物场与脑场之间在功能上是同型的,从而使他在对经验和行为作出整体的动力学解释时幸免于二元论。

格式塔同型论与神经系统机械观相对。

神经系统的机械观认为,神经活动好比一架机器的运作,它不能组织或修改输入机器的东西,正像“记忆机器”忠实地复制知觉印象一样,它的机械性使知觉印象与其皮质复本之间在大小、形状和组织方面是一一对应的。

由此推论,对每一知觉过程,脑内都会产生一种与物理刺激的组织精确对应的皮质“画面”。

例如,一个人看到一个十字形,视觉区的皮质神经元就会被激活为一种十字形的形式,其视网膜意像与皮质之间具有一对一的对应,正如视网膜意像与刺激图形具有类似的对应一样。