对动作电位变化图的分析

- 格式:doc

- 大小:25.50 KB

- 文档页数:2

神经干动作电位的引导实验报告神经干动作电位的引导实验报告引言:神经干动作电位(N1)是一种被广泛应用于神经科学研究中的电生理信号。

它是大脑对外界刺激做出反应时产生的一种特殊电位,能够提供关于感知、认知和运动等神经活动的重要信息。

本实验旨在通过对被试者进行视觉刺激,观察和记录N1的变化,来探讨神经活动与认知过程之间的关系。

实验设计:本实验采用单盲、交叉设计,共招募了20名健康成年被试者(10男性,10女性)。

被试者在实验前接受了详细的说明和知情同意,并被告知实验的目的和过程。

实验材料:实验中使用的材料包括:电脑、视觉刺激软件、脑电图(EEG)采集设备、触发器和眼动仪。

实验过程:每位被试者均被要求坐在舒适的座椅上,头部被固定在脑电图采集设备上。

实验开始前,被试者进行了简单的眼动校准。

实验过程中,被试者需要盯着电脑屏幕上的十字标记,同时观看一系列视觉刺激。

这些刺激包括不同颜色和形状的图案,以及一些文字和数字。

每个刺激呈现时间为200毫秒,间隔时间为500毫秒。

数据采集与分析:实验过程中,我们使用脑电图采集设备记录被试者的脑电信号。

同时,我们还使用眼动仪记录被试者的眼动轨迹。

脑电信号和眼动数据被实时传输到计算机上进行存储和分析。

数据分析的主要方法包括:1. 神经干动作电位(N1)的提取:通过对脑电信号进行滤波和平均化,我们可以提取出N1的波形特征。

2. 眼动数据的分析:通过分析眼动数据,我们可以了解被试者在不同刺激条件下的注意力分配和眼球运动情况。

3. 统计分析:通过使用统计学方法,我们可以比较不同刺激条件下的N1幅值和潜伏期,并探讨其与认知过程的关系。

结果与讨论:经过数据分析,我们观察到在不同刺激条件下,被试者的N1幅值和潜伏期存在显著差异。

例如,当被试者观看红色图案时,N1幅值较大,潜伏期较短;而在观看蓝色图案时,N1幅值较小,潜伏期较长。

这表明神经活动与颜色刺激之间存在一定的关联性。

此外,眼动数据的分析结果显示,被试者在观看不同刺激条件下的眼球运动模式也存在差异。

动作电位图形难点解析

王亮

【期刊名称】《中学生物教学》

【年(卷),期】2015(0)6

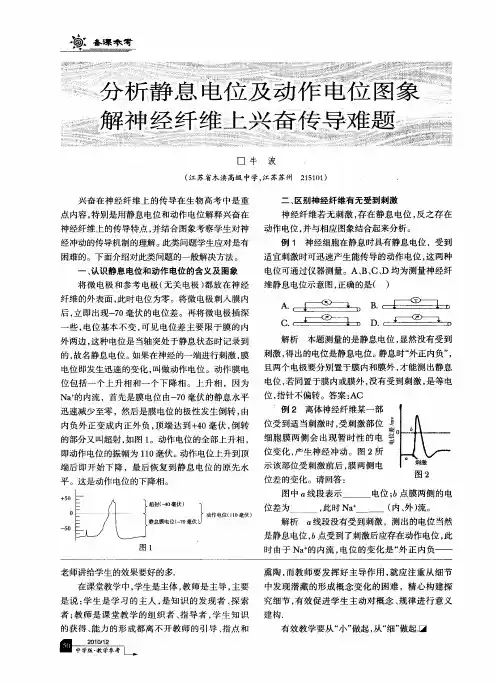

【摘要】神经调节中动作电位的产生与传导是近年来高考考查的重点,而对动作

电位变化曲线的分析更是其中的难点。

测量动作电位时,若电流计的两个电极放置的位置不同,则测得的膜电位变化不同,记录到的图形就不同。

动作电位的传导过程中,膜电位变化更是需要多个电流计同时测定。

笔者在教学中发现,部分学生对膜电位的变化曲线不能完全理解,个别学生上课时似乎明白了动作电位的产生曲线,但对于动作电位传导过程模糊不清。

如何使学生能够真正掌握相关知识,准确、灵活、快捷地找到图形中的突破点?引导学生理解相关图形变化的原理十分重要。

本文通过对动作电位相关图形难点的解析,以期帮助学生更好地掌握这部分内容。

【总页数】2页(P55-56)

【关键词】图形变化;动作;解析;个别学生;变化曲线;传导过程;神经调节;电流计

【作者】王亮

【作者单位】浙江省镇海中学

【正文语种】中文

【中图分类】G632.474

【相关文献】

1.“图形的旋转”教学难点解析及教学策略 [J], 施劲松

2.“走进图形世界”难点解析 [J], 吴克

3.利用数学模型分析动作电位图形 [J], 倪建英

4.图形的旋转教学难点解析及教学策略 [J], 李海波

5.“图形的旋转”教学难点解析及教学策略 [J], 施劲松

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

一、实验目的1. 理解神经干动作电位的基本概念和形成机制。

2. 掌握神经干动作电位的引导方法和步骤。

3. 通过实验观察神经干动作电位的特点,包括波形、传导速度和不应期。

4. 分析神经干动作电位在不同条件下的变化,如刺激强度、损伤和药物作用等。

二、实验原理神经干动作电位是神经纤维在受到有效刺激时产生的可传导的电位变化,是神经细胞兴奋的客观标志。

神经干动作电位是由许多单根神经纤维的动作电位复合而成的,其特征与单根神经纤维的动作电位有所不同。

三、实验材料1. 实验对象:青蛙或蟾蜍2. 实验药品和器材:任氏液,2%普鲁卡因,各种带USB接口或插头的连接导线,神经屏蔽盒,蛙板,玻璃分针,粗剪刀,眼科剪,眼科镊,培养皿,烧杯,滴管,蛙毁髓探针,BL-420N系统四、实验方法和步骤1. 制备神经标本:将青蛙或蟾蜍处死,解剖出坐骨神经干,用任氏液浸泡并保持湿润。

2. 安放引导电极:将引导电极固定在神经干上,确保电极与神经干良好接触。

3. 安放刺激电极:将刺激电极固定在神经干上,距离引导电极适当距离。

4. 启动试验系统:连接BL-420N系统,打开软件,设置实验参数。

5. 观察记录:逐渐增加刺激强度,观察并记录神经干动作电位的波形、传导速度和不应期。

6. 分析实验结果:分析不同刺激强度下神经干动作电位的变化,以及损伤和药物作用对神经干动作电位的影响。

五、实验结果1. 神经干动作电位波形:观察到神经干动作电位呈双相波形,第一相为上升支,第二相为下降支。

2. 神经干动作电位传导速度:随着刺激强度的增加,神经干动作电位传导速度逐渐提高。

3. 神经干动作电位不应期:观察到神经干动作电位存在不应期,不应期随刺激强度的增加而缩短。

六、讨论1. 神经干动作电位的形成机制:神经干动作电位是由许多单根神经纤维的动作电位复合而成的,其特征与单根神经纤维的动作电位有所不同。

2. 刺激强度对神经干动作电位的影响:随着刺激强度的增加,神经干动作电位传导速度逐渐提高,不应期缩短。

《生理学》学习难点剖析——谈谈动作电位的学习

生理学是医学的重要分支,它涉及有关生命体的功能的研究。

其中,动作电位是生理

学比较复杂的概念,许多学生在学习这一概念时都有困难,今天笔者就就此进行分析。

首先,需要明确的是,动作电位是什么。

动作电位是指细胞内各种物质(如钾离子、

钠离子)在心电活动期间所产生的时空变化,也称为“膜电位”。

由于每一次心电活动都

会产生动作电位,因而它可以被视为一种代表心肌细胞出现活动的电压波。

动作电位的学习,除了要知道动作电位的定义外,还要了解它的性质及其波形规律。

动作电位的性质既可以是正向,也可以是反向。

正向动作电位表示心肌细胞出现正向改变,而反向动作电位则表明心肌细胞出现了反向变化。

此外,动作电位的波形一般由5部分组成,包括P波、QRS波、T波、U波和包括,这些波形反映了心肌细胞在异常活动变化时所产生的电位变化。

学习动作电位时,除了记忆其定义,要弄明白其生成的规律,还要懂得其调节原理。

就其调节原理而言,动作电位的变化状态主要受到细胞内外环境因素的影响。

外源因素有

钾离子的浓度,钠离子的浓度,细胞膜的电容作用等,它们都有可能导致心脏的活动电位

有所改变。

上述问题,都是学习动作电位的基本知识,学习者在学习过程中,要不断梳理,以这

些知识体系为基础,在实验室实际进行实验,归纳吸收有关知识,在总结及归纳时,将事

实总结并分析出规律性,以便更加深入地理解、掌握动作电位这一概念。

总之,学习动作电位不仅要了解其定义以及形成的规律,更主要的是要懂得其调节原理,才能掌握完整的动作电位概念,融会贯通,真正把这一概念学到手。

反射时测定和反射弧分析神经干动作电位的测定2013级生命科学3班张柏辉学号:201325010761.实验目的1.观察蛙坐骨神经干动作电位的基本波形,并了解其产生的基本原理;2.学习测定反射时的方法,了解反射弧的组成;3.了解脊髓反射的功能特性。

2.实验原理(一)反射时测定和反射弧分析反射是指对某一刺激无意识的应答。

反射活动的结构基础称为反射弧,包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器。

从皮肤接受刺激至机体出现反应的时间称为反射时。

反射时是反射通过反射弧所用的时间。

反射弧的任何一部分缺损,原有的反射不再出现。

中枢的兴奋和抑制同时存在又相互影响。

在脊髓反射的中枢之间或高位脑和脊髓对低位脊髓反射中枢均存在抑制作用,这些抑制作用保证了机体活动的协调性。

(二)神经干动作电位的测定神经干在受到有效刺激后可以产生复合动作电位,标志着兴奋的产生。

如果在立体神经干的一端施加刺激,从另一端引导传来的兴奋冲动可以记录出双相动作电位,假如在引导的两个电极之间将神经干麻醉或损坏,阻断其兴奋传导能力,此时可以记录到单相动作电位。

3.实验对象与实验材料(一)材料:虎纹蛙(二)器具:手术剪、手术镊、手术刀、金冠剪、眼科剪、毁髓针、玻璃分针、木质蛙板、固定针、锌铜弓、瓷盘、污物缸、滴管、纱布、粗棉线、滤纸片、支架、蛙嘴夹、小烧杯、秒表、神经屏蔽盒、PowerLab、刺激线、USB线、电脑(三)试剂:任氏液、2%普鲁卡因、0.5%及1%硫酸溶液4.实验方法与步骤(一)反射时与反射弧的测定1. 屈反射取一只虎纹蛙,只毁脑髓制成脊蛙(只毁脑),用蛙嘴夹夹住蛙下颌悬挂在支架上,右后肢最长趾浸入0.5%硫酸溶液中2~3mm(<10s),同时开始计时。

当出现屈反射时立即停止计时,并用清水冲洗受刺激皮肤,纱布擦干,重复测屈反射时3次。

同样方法测左后肢最长趾的屈反射时。

2.损毁感受器用手术剪自后肢最长趾基部环切皮肤,后用手术镊剥净长趾上的皮肤,用0.5%硫酸溶液刺激去皮皮肤,并记录侧时结果。

描述神经干动作电位的波形

神经干动作电位(NAP)是肌肉收缩过程中发射的独特电位,它表示了特定的神经传导特性。

神经干动作电位的波形可以用来衡量神经传导的健康状况。

以下是关于神经干动作电位波形的详细介绍:

一、电位的构成

1. 阈点

a. 绝对阈:阈是NAP的入口,它说明了NAP的最小幅度。

2. 峰值

b. 持续时间峰值:峰值是指NAP波形全部波形的最大幅度。

3. 回落:

c. 下降斜率:回落期NAP波形的下降斜率,它表示NAP波形变化的速度。

二、参数的定义

1. 波宽:指波形超过阈点以及持续到峰值所用的时间。

2. 幅度:指阈点之间的电位差异。

三、参数的分析

1. 波宽变化:由于神经传导通路受到内外界刺激的影响,神经干动作电位的波宽可以显著改变。

2. 幅度变化:神经膜电位也可以改变,而且由于肌肉收缩的程度不同,波形的幅度也会有所不同。

四、定量分析

1. 波宽比例:它是指NAP两个波形之间的时间比例,它能反映NAP包络波形各段时间的比例分布。

2. 幅度频率:幅度频率用来衡量NAP波形幅度的分布,它能反映不同参数下NAP

波形的不同特征。

3. 锥度:锥度指的是NAP的回落斜率,它越小表示NAP的反应越慢,反之则越快。

总结

总的来说,神经干动作电位(NAP)是肌肉收缩过程中发射的独特电位,它由阈点、持续时间峰值和回落构成,参数定义有波宽、幅度等;而定量分析可以通过波宽比例、幅度频率和锥度等来衡量NAP波形的信息。

NAP波形分析可以用来衡

量神经传导的健康状况。

对动作电位变化图的分析1 各个阶段变化原因:1.1 膜内外的离子分布细胞内外离子分布不均匀是静息电位和动作电位形成的基础,这种分布不均匀与钠钾泵的作用密不可分。

钠钾泵是一种普遍存在于动物各种细胞膜上的特异性蛋白质,这种载体蛋白每分解一个ATP分子,可以将3个Na+送出细胞外,同时将2个K+送入细胞内,从而使细胞内K+浓度高,细胞外Na+浓度高.除了Na+和K+分布不均匀以外,细胞内还存在着大量的带负电的有机大分子物质A—,细胞膜对他们是没有通透性的,同样在细胞膜外也存在着高浓度的Cl-。

总的来看,细胞膜内:K+浓度高,同时存在大量的A—;细胞膜外:Na+浓度高,同时也存在着大量的Cl—.这种膜内外离子分布的不平衡是静息电位和动作电位形成的离子基础。

1.2 静息电位的形成细胞处于静息状态时,细胞膜主要对K+有通透性,而对其他离子通透性很小甚至是没有通透性。

这种对K+通透性的实质,是依赖于细胞膜上的漏K+通道来实现的,K+可以通过该通道被动外流,使得膜外的阳离子增多,膜内的阳离子减少,从而造成膜外电位高于膜内电位的状态,当K+的移动达到平衡时,细胞膜内外两侧就形成了一个相对稳定的电位差,这就是我们通常所说的静息电位,这个过程被称为极化。

1.3动作电位的形成动作电位是膜电位的一次快速变化,随后恢复到静息膜电位状态,包括去极化、反极化和复极化三个连续变化的过程。

受到一定的刺激时,细胞膜上的部分电压门控Na+通道开放,允许Na+流进细胞,膜内电位升高膜外电位降低,当膜内外电位相等时膜外仍为高Na+状态,该过程可称为去极化。

Na+继续内流,膜内电位继续升高,直至Na+内流达到其平衡状态,膜内外两侧形成的电位差就是动作电位的最大值,这个过程可以称之为反极化。

这两个过程也就是上图中所显示的动作电位的上升相。

当动作电位达到最大值时开放的电压门控Na+通道失活、关闭,而电压门控K+通道开放,少量的K+在细胞内强大的电动势和浓度梯度的作用下迅速外流,使细胞内电位降低,细胞外电位升高,这一变化也就是上图中所显示的动作电位的下降相.这个过程被称为复极化。

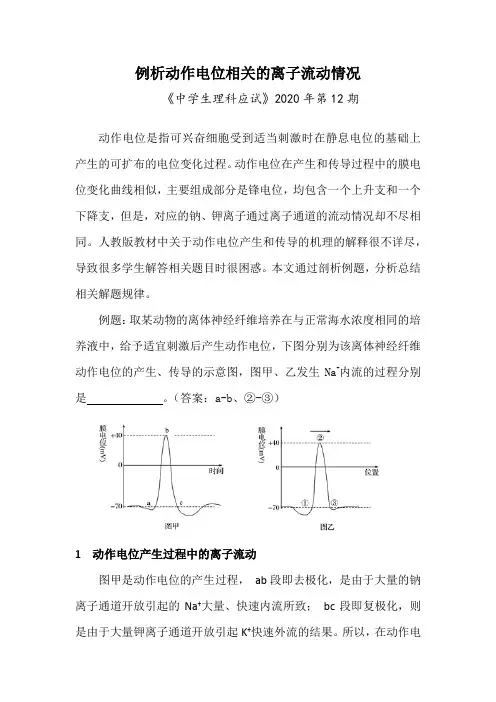

例析动作电位相关的离子流动情况《中学生理科应试》2020年第12期动作电位是指可兴奋细胞受到适当刺激时在静息电位的基础上产生的可扩布的电位变化过程。

动作电位在产生和传导过程中的膜电位变化曲线相似,主要组成部分是锋电位,均包含一个上升支和一个下降支,但是,对应的钠、钾离子通过离子通道的流动情况却不尽相同。

人教版教材中关于动作电位产生和传导的机理的解释很不详尽,导致很多学生解答相关题目时很困惑。

本文通过剖析例题,分析总结相关解题规律。

例题:取某动物的离体神经纤维培养在与正常海水浓度相同的培养液中,给予适宜刺激后产生动作电位,下图分别为该离体神经纤维动作电位的产生、传导的示意图,图甲、乙发生Na+内流的过程分别是。

(答案:a-b、②-③)1 动作电位产生过程中的离子流动图甲是动作电位的产生过程,ab段即去极化,是由于大量的钠离子通道开放引起的Na+大量、快速内流所致;bc段即复极化,则是由于大量钾离子通道开放引起K+快速外流的结果。

所以,在动作电位产生的膜电位曲线中,上升支主要发生Na+内流,下降支主要发生K+外流。

2 动作电位传导过程中的离子流动图乙是动作电位从左向右传导的过程,该过程中神经纤维膜内外电位状态及对应的离子运动情况可用下面的图解表示:由图解可知:上升支代表兴奋部位恢复为静息电位,膜电位由外负内正→外正内负,即上升支主要发生K+外流;下降支与局部电流的刺激有关,膜电位由外正内负→外负内正,即下降支主要发生Na+内流。

3 应用举例例1 某神经纤维在产生动作电位的过程中,钠、钾离子通过离子通道的流动造成的跨膜电流如图所示(内向电流是指正离子由细胞膜外向膜内流动,外向电流则相反)。

下列说法正确的是A.a点之前神经纤维膜内外之间没有正离子的流动B.ab段钠离子通道开放,bc段钠离子通道关闭C.c点时神经纤维的膜内电位等于0 mVD.cd段钾离子排出细胞不需要消耗ATP解析:由图可知,a点之前神经纤维膜处于静息状态,此时钾离子外流,A错误; ab段与bc 段均是内向电流,此时钠离子通道开放,对应于图甲中的ab段;cd段与de段是外向电流,此时钾离子通道开放,对应于图甲中的bc段;c点对应图甲中的b点,神经纤维膜处于动作电位的峰值,此时膜内为正电位,膜外为负电位。

实验名称:心肌细胞动作电位实验实验日期:2023年10月25日实验目的:1. 观察和记录心肌细胞动作电位的变化过程。

2. 了解心肌细胞动作电位的特点及其产生机制。

3. 分析心肌细胞动作电位在心脏搏动中的作用。

实验材料:1. 心肌细胞培养皿2. 动作电位记录仪3. 刺激器4. 液氮5. 实验试剂(如KCl溶液、NaCl溶液等)实验步骤:1. 准备心肌细胞:将培养皿中的心肌细胞用KCl溶液洗涤三次,以去除细胞外杂质。

2. 连接动作电位记录仪:将心肌细胞放置在动作电位记录仪的电极上,确保电极与细胞紧密接触。

3. 设置实验条件:调整动作电位记录仪的参数,包括放大倍数、时间常数等,确保能够清晰记录动作电位。

4. 给予刺激:使用刺激器给予心肌细胞一定频率的刺激,观察并记录动作电位的变化。

5. 改变刺激条件:逐步改变刺激频率和强度,观察心肌细胞动作电位的变化。

6. 分析实验结果:对记录到的动作电位进行分析,包括上升支、下降支、复极化过程等。

实验结果:1. 正常心肌细胞动作电位:在给予心肌细胞一定频率的刺激后,观察到典型的动作电位波形,包括上升支、下降支和复极化过程。

2. 改变刺激条件下的动作电位变化:随着刺激频率的增加,动作电位波幅逐渐减小,上升支和下降支的持续时间缩短,复极化过程加快。

3. 不同强度刺激下的动作电位变化:随着刺激强度的增加,动作电位波幅逐渐增大,上升支和下降支的持续时间延长,复极化过程减慢。

实验讨论:1. 心肌细胞动作电位是心脏搏动的基础,其产生机制与细胞内外离子浓度的变化密切相关。

2. 刺激频率和强度对心肌细胞动作电位的影响表明,心肌细胞动作电位具有适应性和调节性。

3. 本实验结果与已有文献报道相符,验证了心肌细胞动作电位的特点和产生机制。

实验结论:1. 成功观察和记录了心肌细胞动作电位的变化过程。

2. 了解心肌细胞动作电位的特点及其产生机制。

3. 分析了心肌细胞动作电位在心脏搏动中的作用。

生理实验报告神经干复合动作电位实验目的:1.了解神经干复合动作电位的形成和传导。

2.掌握记录和分析神经干复合动作电位的方法。

3.观察和分析神经干复合动作电位在不同刺激条件下的变化。

实验原理:神经干是指神经纤维在离开整个神经系统后,在肌骨、脏器等部位的展开。

神经干复合动作电位(CNAPs)是指由神经干上的多个神经元细胞同时参与形成的电信号,它是神经干传导时产生的电生理事件。

通常情况下,神经干复合动作电位由4个不同的组分组成,依次是起始变化、顶峰反射、降落相和后期反射。

这些组分的形成和传导过程会受到不同因素的影响,如刺激的强度、频率和持续时间等。

实验设备:1个主机1台示波器1个刺激电极2个测量电极1箱生理盐水1张生理实验纸实验步骤:1.将示波器的探头分别连接到刺激电极和测量电极上,探头的地线连接到主机上的地线端。

2.将测量电极分别放置在神经干上和离神经干较远的位置上,测量电极间距应足够大,以避免电信号重叠。

3.用生理盐水湿润纸片,将刺激电极夹在纸片中央的合适位置上。

4.调整示波器的放大倍数和时间基准以获得清晰的信号波形。

5.将主机上的刺激按钮设置为适当的参数,并按下开始按钮开始记录信号。

6.根据实验要求分别改变刺激电流的强度、频率和持续时间,并记录相应的信号波形。

7.重复实验步骤4-6,直到完成所有实验要求。

实验结果分析:1.观察到的信号波形应包含起始变化、顶峰反射、降落相和后期反射这四个组分,根据波形的形态和振幅变化可以分析神经传导的速度和强度。

2.改变刺激条件后,观察信号波形的变化,记录并分析不同刺激条件下的神经传导特点如传导速度、传导延迟、反射强度等。

实验结论:1.神经干复合动作电位是由神经干上的多个神经元细胞参与形成的电信号。

2.神经干复合动作电位的形成和传导受到多种因素的影响,包括刺激强度、频率和持续时间等。

3.改变刺激条件可以观察到神经干复合动作电位的变化,进而分析神经传导的特点。

4.通过实验可以掌握记录和分析神经干复合动作电位的方法,并获得相关实验结果。

神经干动作电位实验报告神经干动作电位实验报告引言:神经干动作电位是一种记录和研究神经元活动的重要方法。

通过测量神经元在受到刺激时产生的电信号,我们可以了解神经元的兴奋性、传导速度以及神经网络的功能。

本实验旨在探究神经干动作电位的特性和应用,并通过实际操作来加深对该实验的理解。

实验步骤:1. 实验前准备:将被试者坐于舒适的位置,确保其放松且不受干扰。

将电极贴于被试者的皮肤上,通常选择头皮、手腕或脚踝等部位。

2. 刺激信号的产生:使用外部刺激器,如电极或光纤,对被试者进行刺激。

可以选择不同的刺激方式,如电流、光线或声音等。

3. 信号采集:使用生物电放大器将神经干动作电位信号放大,并通过电极将信号输入到计算机或记录设备上。

确保信号的质量和稳定性,以获取准确的实验结果。

4. 数据分析:通过对采集到的信号进行处理和分析,可以得到神经干动作电位的特征参数,如幅值、潜伏期和传导速度等。

同时,还可以对不同刺激条件下的实验结果进行比较和统计。

实验结果与讨论:1. 神经干动作电位的特征参数:根据实验数据的分析,我们可以得到神经干动作电位的幅值、潜伏期和传导速度等参数。

这些参数可以反映神经元的兴奋性和传导能力,从而帮助我们了解神经系统的功能和病理变化。

2. 神经干动作电位的应用:神经干动作电位在临床医学和科学研究中有着广泛的应用。

例如,通过测量神经干动作电位,可以评估神经系统的功能状态,如神经病变、神经损伤和神经炎等。

此外,神经干动作电位还可以用于研究神经网络的连接和传导机制,对于理解大脑的工作原理和神经系统疾病的发生机制具有重要意义。

3. 实验的局限性和改进方向:在进行神经干动作电位实验时,也存在一些局限性。

例如,信号的稳定性和噪声的干扰可能影响实验结果的准确性。

此外,实验中使用的刺激方式和参数的选择也可能对结果产生影响。

因此,未来的研究可以进一步改进实验设计和信号处理方法,以提高实验的可重复性和准确性。

结论:神经干动作电位实验是一种重要的方法,用于研究神经元活动和神经系统功能。

膜电位变化曲线解读答题必备:一.膜电位变化曲线解读1.离体神经纤维某一部位受到适宜刺激时,受刺激部位细胞膜两侧会出现暂时性的电位变化,产生神经冲动。

如图为该部位受刺激前后,膜两侧电位差的变化。

(1)a点(ab段)静息电位,K+外流(协助扩散),K+外流到达平衡时,膜内K+仍高于膜外。

(2)bc段形成动作电位,Na+内流(协助扩散),当电位达到阈值时,动作电位才能产生,只有刺激足够强,才能超过阈值产生动作电位。

(3)c点是零电位,内外无电位差。

(4)cd段动作电位形成过程,足量Na+内流至平衡,此时仍是膜外Na+浓度高于膜内,膜电位逆转。

(5)d为动作电位峰值,与膜内外Na+浓度差有关。

(6)de段静息电位的恢复,K+顺浓度梯度外流。

(7)ef段,将此前内流的Na+泵出细胞,外流的K+泵入细胞,维持Na+浓度外高内低,K+浓度外低内高,此过程需要钠—钾泵参与,是主动运输,需要消耗能量。

提示:1.形成静息电位时的K+外流和形成动作电位时的Na+内流,都是顺浓度梯度进行的,均不需要消耗能量,即运输方式为协助扩散。

2.在处于静息电位和动作电位时,神经纤维膜内外两侧具有电位差,膜两侧的零电位差出现在动作电位形成过程和静息电位恢复过程中。

3.通过钠一钾泵恢复静息电位状态的过程实质是Na+、K+回流的过程,其运输方式为主动运输。

钠一钾泵(也称钠钾转运体)的化学本质是蛋白质,能进行Na+和K+间的交换。

每消耗一个ATP 分子,逆浓度梯度泵出3个Na+和泵入2个K+。

Na+从细胞膜内运输到细胞膜外,使细胞外部呈高Na+的状态;K+从细胞膜外运输到细胞膜内,使得细胞内部保持高K+的状态。

二.细胞外液中Na+、K+浓度变化与静息电位、动作电位关系分析:提示:1.静息电位产生过程中,当K+外流达到平衡时,膜内的K+浓度仍高于膜外。

2.动作电位达到峰值时,Na+内流达到平衡,膜外的Na+浓度仍高于膜内。

典型例题:神经纤维受到刺激时,主要是Na+内流,使膜电位由内负外正变为内正外负,恢复静息电位时,主要是K+外流,使膜电位恢复为内负外正,这一周期性的电位变化称为动作电位,如图1所示。

摘要摘要针对目前生理教学中,对于神经干的动作电位的曲线不稳定,刺激参数难确定,尤其是刺激强度和刺激频率的设置。

本论文就这一问题,用牛蛙为实验材料来展开研究。

论文主要采用采用单一控制变量法及数据统计处理法,通过用不同刺激频率、刺激强度来刺激牛蛙的神经干,用二道记录仪把对神经干的动作电位曲线记录下来,进行分析比较的手段,得出了蛙坐骨神经干动作电位的影响。

备牛蛙坐在一定范围内随着刺激强度、频率的改变,坐骨神经干双相动作电位的幅度、主峰的延时和波形均发生相应的变化的结果和用电刺激强度为2 V、频率为100 Hz、波宽≤1 ms、极性为正极的隔离电信号刺激时,所得到的坐骨神经干双相动作电位的波形较稳定和标准的重要结论。

关键词:动作电位;坐骨神经干;电生理;刺激强度;刺激频率ABSTRACTABSTRACTObjective To study the effects of stimulus parameters, such as the intensity, frequency and duration of the electrical stimulus, on the action potential of the sciatic nerve in toads. Methods Isolated toad sciatic nerve cord was prepared and the effects of stimulus parameters on action potential were investigated. Results The amplitude, highest peak′s delay, shape of biphasic action p otential were found to vary with the intensity, frequency, and the width of the stimulus. Conclusion Stable and standard biphasic action potential can be elicited in the toad sciatic nerve when the stimulus parameters are set at 2 V, 100 Hz and≤1 ms, with the polarity of the electrical stimulating signal being of positive phase.Keywords:action potential; sciatic nerve; electrophysiology; stimulus parameter目录摘要 (I)ABSTRACT (II)引言 (3)1 材料和方法 (5)1.1仪器、试剂和实验动物 (5)1.1.1试剂和实验动物 (5)1.1.2 仪器及装置连接 (5)1.2实验方法 (5)1.2.1蟾蜍坐骨神经标本的制备 (5)1.2.2 实验过程 (6)1.2.3记录方法 (6)2 结果与分析 (7)2.1统计学处理 (7)2.2刺激强度对神经干动作电位的影响 (7)2.2.1 实验曲线图 (7)2.2.2 实验数据统计 (8)2.3刺激频率对神经干动作电位的影响 (9)2.3.1刺激频率曲线图 (9)2.3.2 刺激频率数据统计 (9)3 讨论 (11)4结论 (12)参考文献: (13)致谢 (14)引言动作电位是短暂、快速的膜电位的变化(100mV),在此期间,细胞膜内外的极性发生反转,即细胞膜由静息状态时的膜内为负、膜外为正转变为膜内为正而膜外为负的状态。

对动作电位变化图的分析

1 各个阶段变化原因:

1.1 膜内外的离子分布

细胞内外离子分布不均匀是静息电位和动作电位形成的基础,这种分布不均匀与钠钾泵的作用密不可分。

钠钾泵是一种普遍存在于动物各种细胞膜上的特异性蛋白质,这种载体蛋白每分解一个ATP分子,可以将3个Na+送出细胞外,同时将2个K+送入细胞内,从而使细胞内K+浓度高,细胞外Na+浓度高。

除了Na+和K+分布不均匀以外,细胞内还存在着大量的带负电的有机大分子物质A-,细胞膜对他们是没有通透性的,同样在细胞膜外也存在着高浓度的Cl-。

总的来看,细胞膜内:K+浓度高,同时存在大量的A-;细胞膜外:Na+浓度高,同时也存在着大量的Cl-。

这种膜内外离子分布的不平衡是静息电位和动作电位形成的离子基础。

1.2 静息电位的形成

细胞处于静息状态时,细胞膜主要对K+有通透性,而对其他离子通透性很小甚至是没有通透性。

这种对K+通透性的实质,是依赖于细胞膜上的漏K+通道来实现的,K+可以通过该通道被动外流,使得膜外的阳离子增多,膜内的阳离子减少,从而造成膜外电位高于膜内电位的状态,当K+的移动达到平衡时,细胞膜内外两侧就形成了一个相对稳定的电位差,这就是我们通常所说的静息电位,这个过程被称为极化。

1.3动作电位的形成

动作电位是膜电位的一次快速变化,随后恢复到静息膜电位状态,包括去极化、反极化和复极化三个连续变化的过程。

受到一定的刺激时,细胞膜上的部分电压门控Na+通道开放,允许Na+流进细胞,膜内电位升高膜外电位降低,当膜内外电位相等时膜外仍为高Na+状态,该过程可称为去极化。

Na+继续内流,膜内电位继续升高,直至Na+内流达到其平衡状态,膜内外两侧形成的电位差就是动作电位的最大值,这个过程可以称之为反极化。

这两个过程也就是上图中所显示的动作电位的上升相。

当动作电位达到最大值时开放的电压门控Na+通道失活、关闭,而电压门控K+通道开放,少量的K+在细胞内强大的电动势和浓度梯度的作用下迅速外流,使细胞内电位降低,细胞外电位升高,这一变化也就是上图中所显示的动作电位的下降相。

这个过程被称为复极化。

在完全恢复到静息电位之前,钠钾泵的活动会增强,将进入细胞的Na+排出,将透出细胞的K+重新移入细胞内,恢复最开始的离子浓度梯度,为重建膜的静息电位做好准备。

2 关于该变化过程的几个疑问

2.1 钠钾泵的作用实质是什么?

细胞膜电位变化主要依赖于Na+、K+浓度梯度为基础而形成。

用某些化学试剂(如氰化钠)使钠钾泵中毒失去作用,且神经细胞存在足够的离子浓度梯度,兴奋仍能传导多次。

但每次冲动,钠离子进入细胞内不能泵出去,而钾离子穿出细胞后又不能泵回来。

最后形成细胞内钠离子浓度太高而钾离子浓度太低以致没有足够的钾离子外流来维持静息电位,而只有处于静息电位的细胞膜才具有产生兴奋的能力。

这时除非钠钾泵再开动,否则神经细胞将失去作用。

也就是说若失去了膜内外的离子分布不平衡的状态,神经冲动是不能形成和传导的。

因此,这种依赖于ATP的钠钾泵的活动,实质上是将细胞通过代谢产生的ATP中的能量转变为膜两侧的离子势能,细胞受到刺激后,再将这种离子势能转变为动能——动作电位而传播。

2.2 通过离子通道移动的离子何时会达到平衡?

静息状态时,细胞膜上的漏K+通道打开, K+外流既有动力又有阻力。

动力来自于膜内的高浓度的K+,促使K+顺浓度梯度外流;K+的外流使膜外的电位逐渐升高,这种膜外的正电位形成的电场力又会阻止带正电荷的K+继续外流,这就是膜内K+外流的阻力。

当这两种力达到

平衡时,膜对K+的静通透量为零,膜两侧的电位差也就稳定在一定的水平,形成静息电位。

因此,可以看出如果开始时膜内K+浓度高,所达到的平衡电位的绝对值也就高,反之亦然。

这种电位的平衡与K+关系密切与其他离子几乎无关。

同理,受刺激时,Na+流动的平衡也是受顺浓度梯度的动力和电位差形成的阻力的共同影响。

由于Na+在膜外的浓度高导致这两种力的方向与K+有所不同,浓度梯度引起的动力方向是由膜外向膜内。

Na+的内流使膜内的电位逐渐升高,这种膜内升高的电位形成的电场力又会阻止带正电荷的Na+继续内流,这种电位差形成的阻力方向是由膜内向膜外。

同样是这两种力达到平衡时,膜对Na+的静通透量为零,电压门控Na+通道关闭。

如果开始时膜外Na+浓度高,所达到的平衡电位的绝对值也就高。

这种电位的平衡与Na+关系密切与其他离子几乎无关。

由此我们能看出,当K+的静通透量为零时,仍然是细胞膜内的K+浓度高于细胞膜外;当Na+的静通透量为零时,仍然是细胞膜外的钠离子浓度高于细胞膜内。

其实,产生正常的静息电位所需K+的移出的数量是极小的,大约在每平方厘米的膜上移出约10-12mol的K+即可,这个量对膜两侧原有的K+浓度的影响很小。

引起单个动作电位的离子运动也是很小的。

据推算,在直径为1mm的枪乌贼轴突上,单个动作电位只引起膜内钠离子浓度1/100 000的变化。

2.3 漏K+通道与电压门控性K+通道是同一种通道吗?

这两种通道结构不同,作用的本质上也是不同的。

从作用的对象来看,漏K+通道主要是在形成静息电位时发挥作用,其主要对K+有通透性,对Na+也有通透性,但通透性很小,在形成静息电位时会有少量的Na+从膜外进入膜内。

而电压门控性K+通道是在动作电位恢复为静息电位过程中发挥作用,这种通道可以在短时间内迅速的将膜内的K+大量送出细胞,从而能在更短的时间内恢复为静息电位。

这样做有什么意义呢?如果动作电位产生以后不能迅速的恢复为静息电位,那么该部位就不能及时在下次刺激来到时再次产生动作电位,显然这是不利于动物体去适应复杂的外界环境。

形成的动作电位要想在瞬间恢复为静息电位,依赖钠钾泵的作用是不够的。

在去极化和反极化的过程中,虽然细胞内Na+增多了,但其量并不是太大,而这时膜内的电位高,K+浓度大,这两个方面的因素都能促进细胞内的K+迅速的流出细胞,因此通过K+快速流出细胞是降低细胞内电位的最有效的途径。

由此可见电压门控性K+通道对于静息电位的恢复乃至整个兴奋的传导都有着极其重要的意义。