脂肪肝临床研究的几个环节

- 格式:pdf

- 大小:6.31 MB

- 文档页数:31

一、实训背景随着社会经济的发展和生活水平的提高,脂肪肝已成为我国最常见的慢性肝病之一。

脂肪肝的发病机制复杂,涉及多个环节。

为了深入了解脂肪肝的发生发展过程,提高脂肪肝的防治水平,本次实训以脂肪肝细胞为研究对象,旨在通过观察脂肪肝细胞的形态学变化、检测相关生化指标等手段,探讨脂肪肝的发病机制。

二、实训目的1. 了解脂肪肝的基本概念、发病机制和临床表现;2. 掌握脂肪肝细胞的培养、观察和检测方法;3. 分析脂肪肝细胞的形态学变化和生化指标,探讨脂肪肝的发病机制;4. 提高实验操作技能和数据分析能力。

三、实训内容1. 脂肪肝细胞培养(1)取人肝细胞株(如HepG2)进行培养,待细胞生长至对数生长期时,用胰蛋白酶消化细胞,制成细胞悬液;(2)将细胞悬液接种于培养皿中,置于37℃、5%CO2的培养箱中培养;(3)定期观察细胞生长情况,待细胞融合达到80%左右时,进行实验。

2. 脂肪肝细胞观察(1)取脂肪肝细胞进行苏木精-伊红(HE)染色,观察细胞形态变化;(2)利用光学显微镜观察脂肪肝细胞内脂滴的积累情况;(3)比较脂肪肝细胞与正常肝细胞的形态差异。

3. 脂肪肝细胞生化指标检测(1)检测脂肪肝细胞中的甘油三酯(TG)、总胆固醇(TC)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)等血脂指标;(2)检测脂肪肝细胞中的丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天冬氨酸氨基转移酶(AST)等肝功能指标;(3)比较脂肪肝细胞与正常肝细胞的生化指标差异。

四、实训结果与分析1. 脂肪肝细胞观察通过HE染色和光学显微镜观察,发现脂肪肝细胞内脂滴积累明显增多,细胞形态发生变化,细胞体积增大,细胞核偏位。

与正常肝细胞相比,脂肪肝细胞具有明显的形态学差异。

2. 脂肪肝细胞生化指标检测(1)血脂指标:脂肪肝细胞中的TG、TC、LDL-C水平显著高于正常肝细胞,说明脂肪肝细胞内脂滴积累导致血脂代谢紊乱;(2)肝功能指标:脂肪肝细胞中的ALT、AST水平显著高于正常肝细胞,提示脂肪肝细胞存在肝细胞损伤。

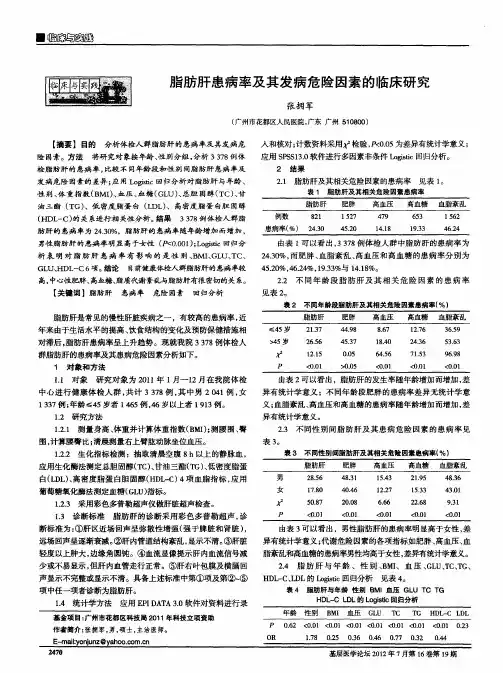

中医辨证治疗脂肪肝的临床研究目的研究中医辨证法治疗脂肪肝的临床疗效。

方法将40例脂肪肝患者随机分为两组,治疗组在结合合理的饮食和运动的基础上,采用中医辨证治疗法,通过与对照小组进行比较,分析中医辨证治疗法的疗效。

结果治疗小组中采用中医辨证治疗患者的总够效率及痊愈率比对照小组中患者高,有统计学意义。

辩证三型中,治疗有效率最低的是气血瘀阻型,最高的是肝郁脾虚型,充分体现了病理变化越严重,治疗效果越差在脂肪肝到脂肝炎再到脂肪性肝硬化的变化过程。

结论通过中医辨证法治疗脂肪肝一方面完善了辩证治疗法,能够作为各型脂肪肝转化的指标,另一方面体现了中医治疗特色的重要性,有利于临床治疗过程中的用药选择,提高了中医治疗脂肪肝的疗效。

标签:中医辨证治疗;脂肪肝;临床疗效脂肪肝常见发病部位是脾脏及肝脏,是脂肪细胞中沉积着过量如甘油三酯等脂肪,造成肝脏不能正常代谢的功能疾病。

激素治疗或化疗、高脂血症、营养不良和代谢性或内分泌疾病都对脂肪肝的发病机制有很大影响,发病原因为脾脏及肝脏中出现瘀、湿、痰等症状,因此可以通过清热化湿、调和肝脾及祛痰化瘀等的途径来治疗脂肪肝患者[1]。

本研究基于中医辨证治疗原理,结合合理的饮食和运动,采取补脾益肾的一系列方法来患者进行治疗。

1资料与方法1.1一般资料将我院于2008年6月~2012年6月收治的共40例脂肪胺患者作为研究对象,患者年龄范围为25~80岁,平均年龄为(50.6±3.9)岁,男女比例为27:13,平均病史为(6.9±2.4)年。

40例患者有9例中度脂肪肝(Ⅱ型)患者,31例轻度脂肪肝(Ⅰ型)患者。

脂肪肝被中医辨证划分成气血瘀滞型、痰瘀阻络型以及肝郁脾虚型三型,其中患者所占人数分别为8例、14例及18例。

1.2方法将40例脂肪肝患者随机分为两组,其中,对照组治疗过程中,从饮食、心理和运动角度对患者进行引导,具体措施为:将患者的饮食调整为低糖、高蛋白、低脂和高纤维素或高维生素的结构;引导患者调整心态,保持心态的平和,此外,还要协助并鼓励患者坚持进行进行有效的锻炼。

脂肪肝临床路径标准(一)适用对象。

第一诊断为脂肪肝(ICD-10:K79.000)(二)诊断依据。

根据《实用内科学(第14版)》(复旦大学医学院编著,人民卫生出版社)及《非酒精性脂肪性肝病诊疗指南(2010年修订版)》等临床诊疗指南。

凡具备下列第1~5项和第6或第7项中任何一项者即可诊断为NAFLD。

1.无饮酒史或饮酒折含乙醇量小于140g/wk(女性<70g/wk);2.除外病毒性肝炎、药物性肝病、全胃肠外营养、肝豆状核变性等可导致脂肪肝的特定疾病;3.除原发疾病临床表现外,可有乏力、消化不良、肝区隐痛、肝脾肿大等非特异性征象;4.可有体重超重/内脏性肥胖、空腹血糖增高、血脂紊乱、高血压等代谢综合征相关组分;5.血清转氨酶和γ-谷氨酰转肽酶水平可有轻至中度增高(小于5倍正常值上限),通常以丙氨酸转氨酶(ALT)增高为主;6.肝脏影像学表现符合弥漫性脂肪肝的影像学诊断标准;7.肝活检组织学改变符合脂肪性肝病的病理学诊断标准。

(三)进入路径标准。

1.第一诊断必须符合ICD-10:脂肪肝疾病编码(K76.000)。

2.当患者同时具有其他疾病诊断,但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(四)标准住院日。

7-10天(五)住院期间的检查项目。

1.必需的检查项目除详细采集包括近期体质量和腰围变化、饮酒史、药物与肝脏毒性物质接触史以及糖尿病和冠心病家族史外:(1)人体学指标(身高、体质量、腰围)和动脉血压;(2)血常规、尿常规、大便常规+隐血;(3)肝肾功能、血脂(包括TG、HDL-C、低密度脂蛋白-胆固醇的血脂谱);(4)空腹血糖(FPG)和糖化血红蛋白,如果FPG≥5.6mmol/L 且无糖尿病史者则做口服75g葡萄糖耐量试验(oral glucose tolerance test, OGTT):(5)肝炎病毒标志物筛查:HBsAg(阳性者检测HBV DNA)、抗-HCV(阳性者检测HCV RNA):(6)抗核抗体;(7)腹部超声。

脂肪肝病理诊断标准

一、肝细胞脂肪变性

肝细胞脂肪变性是指肝脏内肝细胞脂肪蓄积,是脂肪肝的主要病理特征。

在病理学上,肝细胞脂肪变性被视为一种可逆性损伤,可以通过改善生活习惯、治疗原发病等方式逆转。

二、肝细胞损伤

脂肪肝患者常常伴有不同程度的肝细胞损伤,包括肝细胞水肿、炎症细胞浸润、肝细胞凋亡等。

这些损伤进一步加重了脂肪肝的病情,并可能导致肝功能异常。

三、纤维化和肝硬化

长期严重的肝细胞损伤和脂肪变性可导致肝脏纤维化

和肝硬化。

肝脏纤维化是指肝脏内纤维组织增生和沉积,是肝脏对损伤的一种修复反应;肝硬化则是肝脏纤维化的进一步发展,导致肝脏结构和功能发生严重改变。

四、病因学评估

脂肪肝的病因多种多样,包括酗酒、肥胖、糖尿病、高血脂、药物等因素。

在病理诊断中,医生会评估患者的病因,以制定相应的治疗方案。

五、病理学评估

病理学评估是脂肪肝诊断的重要环节,包括肝组织活检、细胞学检查等。

通过病理学评估,医生可以了解肝脏病

变的范围和程度,判断脂肪肝的类型和分期,并对患者预后进行评估。

总之,脂肪肝的病理诊断标准涉及多个方面,包括肝细胞脂肪变性、肝细胞损伤、纤维化和肝硬化、病因学评估以及病理学评估等。

医生需要根据这些标准综合判断患者的病情,制定相应的治疗方案。

脂肪肝临床路径(2017年县医院适用版)一、脂肪肝临床路径标准住院流程(一)适用对象。

第一诊断为脂肪肝(ICD-10:K79.000)(二)诊断依据。

根据《实用内科学(第14版)》(复旦大学医学院编著,人民卫生出版社)及《非酒精性脂肪性肝病诊疗指南(2010年修订版)》等临床诊疗指南。

凡具备下列第1~5项和第6或第7项中任何一项者即可诊断为NAFLD。

1. 无饮酒史或饮酒折含乙醇量小于140 g/wk(女性< 70 g/wk);2. 除外病毒性肝炎、药物性肝病、全胃肠外营养、肝豆状核变性等可导致脂肪肝的特定疾病;3. 除原发疾病临床表现外,可有乏力、消化不良、肝区隐痛、肝脾肿大等非特异性征象;4. 可有体重超重/内脏性肥胖、空腹血糖增高、血脂紊乱、高血压等代谢综合征相关组分;5. 血清转氨酶和γ-谷氨酰转肽酶水平可有轻至中度增高(小于5倍正常值上限),通常以丙氨酸转氨酶(ALT)增高为主;6. 肝脏影像学表现符合弥漫性脂肪肝的影像学诊断标准;7. 肝活检组织学改变符合脂肪性肝病的病理学诊断标准。

(三)进入路径标准。

1.第一诊断必须符合ICD-10:脂肪肝疾病编码(K76.000)。

2.当患者同时具有其他疾病诊断,但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(四)标准住院日。

7-10天(五)住院期间的检查项目。

1.必需的检查项目除详细采集包括近期体质量和腰围变化、饮酒史、药物与肝脏毒性物质接触史以及糖尿病和冠心病家族史外:(1)人体学指标(身高、体质量、腰围)和动脉血压;(2)血常规、尿常规、大便常规+隐血;(3)肝肾功能、血脂(包括TG、HDL-C、低密度脂蛋白-胆固醇的血脂谱);(4)空腹血糖(FPG)和糖化血红蛋白,如果FPG≥5.6mmol/L 且无糖尿病史者则做口服75g葡萄糖耐量试验(oral glucose tolerance test, OGTT):(5)肝炎病毒标志物筛查:HBsAg(阳性者检测HBV DNA)、抗-HCV(阳性者检测HCV RNA):(6)抗核抗体;(7)腹部超声。

中药新药治疗脂肪肝的临床研究指导原则如下:

1. 研究目的明确:明确中药新药治疗脂肪肝的研究目的,例如评估新药的安全性、有效性和适应症等。

2. 临床试验设计:采用合理的临床试验设计,包括随机对照试验、安慰剂对照试验或非劣效性试验等。

同时,应该进行多中心、双盲、随机、安悉法(intention-to-treat)分析等,以减少偏倚和提高研究结果的可靠性。

3. 研究人群选择:选择符合诊断标准的脂肪肝患者参与研究,并进行详细的病史调查和身体检查,排除其他可能影响结果的因素。

4. 给药方案:明确给药方案,包括药物剂量、使用频率和疗程等。

根据中药特点,可能需要制定复方配伍规则,并确保用药的合理性和安全性。

5. 疗效评价指标:选择适当的疗效评价指标,如肝功能指标(ALT、AST等)、肝脂肪含量、肝组织形态学变化等,用于评估新药治疗脂肪肝的效果。

6. 安全性评估:注重新药的安全性评价,包括记录不良事件和严重不良事件的发生情况,并定期监测肝肾功能等指标。

7. 数据统计与分析:采集和统计临床试验数据,并进行合理的数据分析,包括描述性统计、差异性分析、风险评估等方法,以获得客观可靠的研究结果。

8. 伦理审查和知情同意:确保研究遵循伦理规范,通过伦理委员会的审查和知情同意程序,保护研究对象的权益和安全。

以上是中药新药治疗脂肪肝的临床研究指导原则。

为了确保临床研究的科学性和可信度,在设计和实施临床试验时,需要严格按照相关法规和规范进行操作,并进行充分的数据验证和分析。

同时,也需要根据具体情况灵活调整研究设计和方法,以满足研究的目的和需求。

脂肪肝定量检测操作方法

脂肪肝定量检测操作方法主要有以下几个步骤:

1. 采集样本:通常使用病人的血液样本进行检测。

从病人的静脉中采集一定量的血液样本。

可以使用适当的抗凝剂保护血液样本。

2. 皮下脂肪测量:使用专门的仪器,如超声波扫描设备,将仪器放在病人的皮肤上,并对脂肪进行扫描和测量。

仪器将根据回波的时间和强度来确定脂肪含量。

3. 分析数据:将脂肪含量的数据导入计算机软件中进行分析。

根据预先设定的标准,软件将计算出脂肪肝的定量结果。

4. 制作报告:根据计算机软件的结果,制作脂肪肝的定量检测报告。

报告中应包含脂肪肝的程度、可能的原因和建议的治疗方案等详细信息。

需要注意的是,脂肪肝的定量检测操作需要专业的医疗设备和相关知识,不能在家中进行。

如果怀疑自己患有脂肪肝,应尽快就医,由医疗专业人员进行检测和评估。

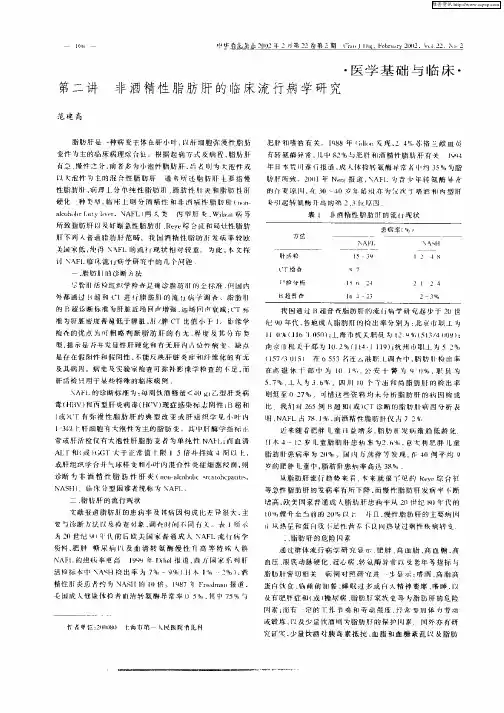

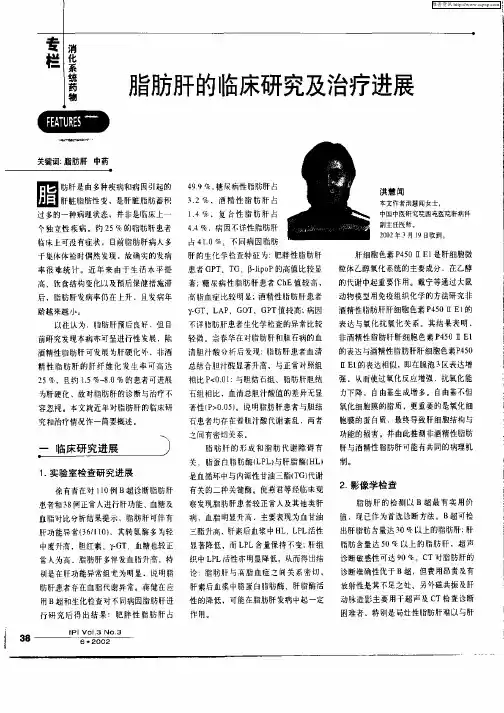

【共享】脂肪性肝病的概述脂肪性肝病的概述范建高脂肪肝(fatty liver)是各种原因引起的肝细胞内脂肪堆积,最早于1842年由W.Bowman W提出,其后研究资料主要来自肝活检病理学报道。

20世纪80年起,随着B超和CT检查的普及,脂肪肝作为一种常见的影像学发现而渐引起临床关注,但真正将脂肪肝作为一种临床综合征甚或独立性疾病来对待,还是在1986年F.Schaffner 等提出脂肪性肝病(fatty liver disease,FLD)概念之后。

病理上,FLD指病变主体在肝小叶以肝细胞大泡性脂肪变性和脂肪贮积为主的广泛疾病谱,包括单纯性脂肪肝、脂肪性肝炎、脂肪性肝硬化三种主要类型;临床上则有酒精性脂肪性肝病(简称酒精性肝病)和非酒精性脂肪性肝病(non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD)之分。

非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)是一种肝组织病理学改变与酒精性肝病相类似但无过量饮酒史的临床综合征。

早在1962年H.Thaler 对此病就有描述,1980年和1986年J.Ludwig 和F.Schaffner等相继提出非酒精性脂肪性肝炎(non-alcoholic steatohepatitis, NASH)及NAFLD的概念,但当时并未引起重视。

直到1998年Day CP报道15%~50%NASH患者发生不同程度肝纤维化,NAFLD方得到极大关注。

目前认为,NAFLD疾病谱包括单纯性脂肪肝、NASH、脂肪性肝硬化三种主要类型。

随着社会经济发展,NAFLD患病率迅猛增高,现已成为危害人类健康的三大肝病之一,并与失代偿期肝硬化、肝功能衰竭、原发性肝癌的发生密切相关。

基本概念脂质是生物体内的一类重要物质,主要分为脂肪和类脂两大类。

前者即中性脂肪—甘油三酯(triglyceride,TG),后者包括磷脂、胆固醇/胆固醇酯、类固醇及糖脂。

正常人每100克肝脏湿重约含4~5克脂质,主要用于构成生物膜的脂质双层结构,其中磷脂占50%以上,TG占20%,游离脂肪酸(free fatty acid,FFA)占20%,胆固醇占7%,其余为胆固醇酯等。

脂肪肝的治疗效果如何评估和监测脂肪肝是一种以肝细胞脂肪蓄积为主要特征的肝脏疾病,其发病率在全球范围内呈上升趋势。

脂肪肝的治疗主要包括药物治疗、生活方式调整和手术治疗等多种方法,但如何准确评估和监测治疗效果一直是临床医生面临的难题。

为了评估和监测脂肪肝的治疗效果,医生通常会采用一系列的检查和指标来进行综合评估。

下面将介绍几种常用的评估和监测方法。

1. 临床症状和体征观察脂肪肝患者的临床症状和体征可作为治疗效果的监测指标之一。

透过患者的主观反应和观察肝脏是否有肿大、压痛等症状,对治疗效果进行初步评估。

然而,由于脂肪肝在早期通常无明显症状,这种方法的准确性比较有限。

2. 影像学检查超声检查是一种常用的非侵入性影像学检查方法,可以评估肝脏的脂肪蓄积情况。

超声图像能够清晰地显示肝脏内部组织的特征,通过计算肝脏的脂肪含量,可以对脂肪肝的治疗效果进行评估和监测。

此外,磁共振成像(MRI)和计算机断层扫描(CT)也可以用于评估肝脏的脂肪含量,并进一步评估脂肪肝的治疗效果。

3. 生化指标检测血清生化指标的变化可以作为评估脂肪肝治疗效果的重要指标之一。

常见的生化指标包括肝功能指标(如谷草转氨酶、谷丙转氨酶、碱性磷酸酶等)、脂质代谢相关指标(如总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇等)以及肝纤维化指标(如胶原蛋白、透明质酸等)。

这些指标的变化可以反映治疗效果和肝脏病理的改变程度。

4. 组织学检查肝穿刺活检是一种常用的组织学检查方法,可以直接观察肝脏组织的病理变化,并评估脂肪肝的治疗效果。

通过观察肝细胞内脂肪含量的减少情况、炎症程度的改善以及纤维化程度的变化等指标,可以判断治疗效果的优劣。

然而,由于肝穿刺活检是一种有创性的检查方法,其应用受到一定的限制。

5. 专业评估量表近年来,一些专业评估量表也被引入用于评估脂肪肝的治疗效果。

例如,非酒精性脂肪性肝病活动指数(NAFLD Activity Score,NAS)可以评估脂肪肝病理变化的活动程度和病程严重程度。