19世纪欧美和日本教育

- 格式:ppt

- 大小:1.82 MB

- 文档页数:73

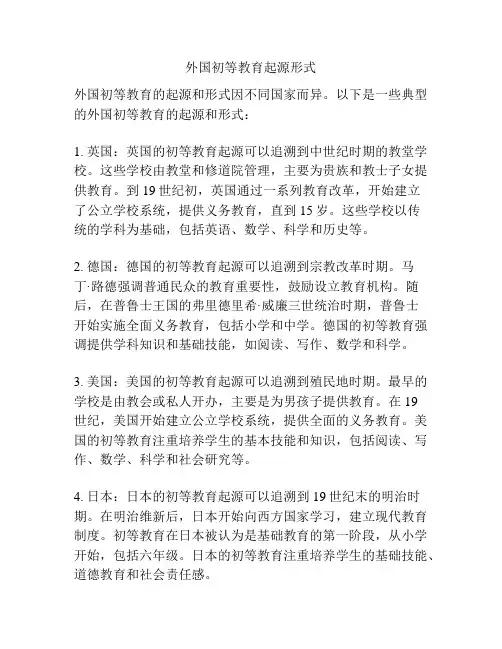

外国初等教育起源形式

外国初等教育的起源和形式因不同国家而异。

以下是一些典型的外国初等教育的起源和形式:

1. 英国:英国的初等教育起源可以追溯到中世纪时期的教堂学校。

这些学校由教堂和修道院管理,主要为贵族和教士子女提供教育。

到19世纪初,英国通过一系列教育改革,开始建立

了公立学校系统,提供义务教育,直到15岁。

这些学校以传

统的学科为基础,包括英语、数学、科学和历史等。

2. 德国:德国的初等教育起源可以追溯到宗教改革时期。

马丁·路德强调普通民众的教育重要性,鼓励设立教育机构。

随后,在普鲁士王国的弗里德里希·威廉三世统治时期,普鲁士

开始实施全面义务教育,包括小学和中学。

德国的初等教育强调提供学科知识和基础技能,如阅读、写作、数学和科学。

3. 美国:美国的初等教育起源可以追溯到殖民地时期。

最早的学校是由教会或私人开办,主要是为男孩子提供教育。

在19

世纪,美国开始建立公立学校系统,提供全面的义务教育。

美国的初等教育注重培养学生的基本技能和知识,包括阅读、写作、数学、科学和社会研究等。

4. 日本:日本的初等教育起源可以追溯到19世纪末的明治时期。

在明治维新后,日本开始向西方国家学习,建立现代教育制度。

初等教育在日本被认为是基础教育的第一阶段,从小学开始,包括六年级。

日本的初等教育注重培养学生的基础技能、道德教育和社会责任感。

欧美主要国家和日本的现代教育制度第一节英国教育的发展(2★简答)一、教育行政管理体制的变化《巴尔福教育法》:进入20世纪,英国加强了对地方教育的管理。

1902年,英国颁布了《巴》。

主要内容:(1)设立地方教育当局管理教育,以代替原来的地方教育委员会;(2)规定地方教育当局应保证满足初等教育的要求,享有设立中等学校的权利;(3)地方当局还应负责对私立学校和教会学校提供资助,并对其进行一定的控制。

巴尔福教育的意义:巴尔福教育法的颁布促成了英国政府教育委员会和地方教育委员会的结合,形成了以地方为地方教育当局为主体的英国教育管理体制,为后来英国教育管理体制和中等管理教育的发展有重要的影响.二、公共教育制度的发展和完善(一)普及初等义务教育《费舍教育法》:1918年,英国国会通过了教育大臣费舍提出的教育议案,制定了新的初等教育法,也称《费》。

主要内容:(1)加强地方当局发展教育的权力和国家教育委员会制约地方当局的权限;(2)地方当局为2-5岁的儿童开设幼儿学校;(3)规定5-14岁为义务教育阶段;(4)地方教育当局应建立和维持继续教育学校,向14-16国家教育制度方面发挥了重要的作用。

(二)中等教育的变化1.《哈多报告》,主要内容是:(1)小学教育应重新称为初等教育;(2)儿童在11岁后所受的各种教育均成为中等教育;(3)为了使每个儿童进入最合适的学校,应在11岁时进行选择性考试。

该报告中心是强调教育是一个连续过程,可分小学、中学两阶段,提出了初等教育终点、和初等教育后的分流,这对英国教育有重要影响。

2.《斯宾斯报告》,根据初级技术学校增加的实施,把《哈多报告》的双轨改变成三轨,使技术中学成为中等教育的一部分。

3.《巴特勒教育法》:也称《1944年教育法》,由英国教育委员会主席巴特勒提出。

主要内容:(1)加强国家对教育的控制和领导,设立教育部统一领导全国的教育;(2)加强地方教育行政管理权限,设立由初等教育、中等教育和继续教育组成的公共教育系统;(3)实施5-15岁的义务教育,同时地方教育当局应向义务教育超龄者提供全日制教育和业余教育;(4)法案还提出了宗教教育、师范教育和高极其重要的法令,形成了初、中等和继续教育衔接的教育制度,扩大国民受教育机会,对英国战后教育发展的基本方针和政策产生了重要的影响。

欧美各国及日本师范教育的历史与发展趋势1.产生及其体系形成时期早在17世纪上半叶,被称为现代教育之父的夸美纽斯提出了普及六年初等教育的思想,创立了班级授课制,围绕班级授课制的需要又订立了相应的学期、学年和假期制,为推进普及教育奠定了理论基础。

随着17世纪英国资产阶级革命的成功,学校有了进一步发展的势头,对教师需求也随之增加,在这种形势下,于17世纪末叶师范教育产生,当时主要是一些培养教师的短训班和一些规模不大的师范学校。

如1684年法国天主教兄弟会开办的“教师讲习所”,1694年德国哥达举办的师范学校等等。

这些师范学校的出现,标志着对教师质量要求日益提高和教师工作专业化、职业化的到来。

18世纪后半叶,蒸汽机发明和在各行各业得到广泛应用。

这种社会化大生产不仅给教育的飞速发展创造了条件,而且提出了新的要求,即要求学校教育要迅速扩大教育对象,给未来的劳动者以文化科学知识、机械原理和技能的教育,以便培养出适应机器大生产的新型劳动者。

学校教育进入一个新的历史时期,普及教育由必要性变为现实性,进而促使师范教育迅猛发展。

到19世纪,各国都普遍设置了师范学校,由初等师范、中等师范到高等师范,形成了师范教育体系,使普及初等教育有了稳定的、高水平的师资来源。

2.发展时期19世纪后半叶,工业生产进入电气化时代,生产水平提高要求劳动者文化水平也要相应提高。

因此,各工业国不得不延长普及教育的年限,由实施普及初等义务教育向普及中等义务教育转化。

高等师范教育因此而得到迅速发展,并且中等师范教育也逐渐向高等师范教育转变。

比如美国,1893年纽约州奥尔巴尼市把师范学校升格为州立师范学院起,到1917年取消中等师范学校,此后中小学师资均由师范学院培养。

德国在19世纪,小学和国民学校的师资一律由师范学校培养,由于工业化生产发展的需要,要在国民学校高年级开设专业课,相应要求教师要有大学文化程度。

于是,德国于1926年在普鲁士邦成立第一批师范学院,并且确立了以高等师范为主、综合大学教育系为辅的师范教育体系。