新华通讯社历史29页PPT

- 格式:ppt

- 大小:3.15 MB

- 文档页数:29

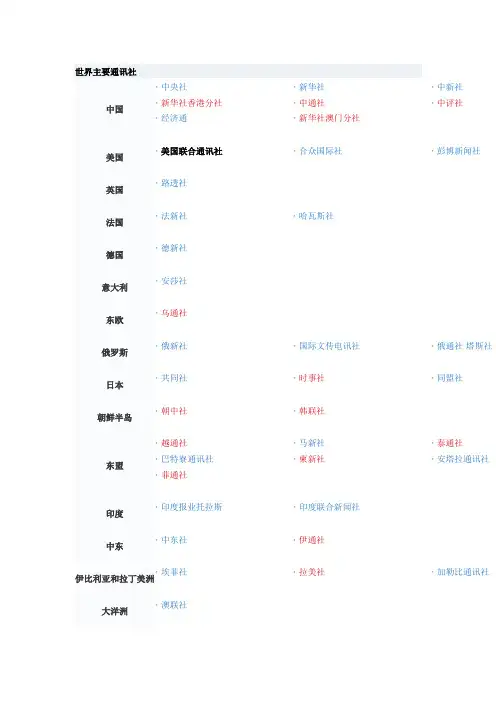

世界主要通讯社中国▪中央社▪新华社▪中新社▪新华社香港分社▪中通社▪中评社▪经济通▪新华社澳门分社美国▪美国联合通讯社▪合众国际社▪彭博新闻社英国▪路透社法国▪法新社▪哈瓦斯社德国▪德新社意大利▪安莎社东欧▪乌通社俄罗斯▪俄新社▪国际文传电讯社▪俄通社-塔斯社日本▪共同社▪时事社▪同盟社朝鲜半岛▪朝中社▪韩联社东盟▪越通社▪马新社▪泰通社▪巴特寮通讯社▪柬新社▪安塔拉通讯社▪菲通社印度▪印度报业托拉斯▪印度联合新闻社中东▪中东社▪伊通社伊比利亚和拉丁美洲▪埃菲社▪拉美社▪加勒比通讯社大洋洲▪澳联社加拿大▪加通社新华通讯社新华社即新华通讯社。

新华通讯社,简称新华社,是中国的国家通讯社,法定新闻监管机构,同时也是世界性现代通讯社。

新华社是中国共产党早期创建的重要宣传舆论机构,从诞生起就在党中央的直接领导下开展工作,肩负党和人民赋予的神圣使命,发挥喉舌、耳目、智库和信息总汇作用,为党团结带领全国各族人民取得革命、建设和改革的重大胜利作出了重要贡献。

在世界各地有一百多个分社,在中国大陆的每个省、直辖市、自治区都设有分社,有的地区还设有支社。

新华社是中文媒体的主要新闻来源之一,同时使用英文、法文、西班牙文、俄文、阿拉伯文和葡萄牙文发稿。

1机构简介新华通讯社,简称新华社,是中国国家通讯社和世界性通讯社,是涵盖各种媒体类型的全媒体机构。

新华社的前身是1931年11月7日在江西瑞金成立的红色中华通讯社(简称红中社),1937年1月在陕西延安改新华社总部设在北京,在全国除台湾省以外的各省、自治区、直辖市以及香港特别行政区、澳门特别行政区设有33个分社,在台湾省派有驻点记者,在一些重点大中城市设有支社或记者站,在中国人民解放军、中国人民武装警察部队设有分支机构,在境外设有140多个分支机构,建立了比较健全、覆盖全球的新闻信息采集网络,形成了多语种、多媒体、多渠道、多层次、多功能的新闻发布体系,每天24小时不间断用中文、英文、法文、俄文、西班牙文、阿拉伯文、葡萄牙文和日文8种文字,向世界各类用户提供文字、图片、图表、音频、视频、网络、手机短信等各类新闻和经济信息产品。

新华社发展史中国新华社发展史一、创建(1)前身『百花缭乱』1911年,中国辛亥革命爆发,为新中国建设提供了历史机遇。

同年,由袁世凯政权发起,在北京创办了一份名为『百花缭乱(Baihua Si Lian)』的报纸,标志着中国新闻战线的形成。

(2)创办新华社1917年7月22日,由毛泽东、陈独秀和章学诚等著名革命家发起创办了中国最著名的主流媒体之一—中国新华社(Xinhua News Agency)。

当时的新华社主任是叶剑英,初步核定的总部地点为上海的复兴大厦。

二、发展(1)北平新华社1927年,反动军阀宣布新中国政权建立,即日起它在北平设立机构,成立了北平新华社,新华社从此在中国主要城市展开新闻报道活动,从而形成以北平为主,其它城市为辅的工作格局。

(2)抗战期间的发展1937年,日本侵略者发动全面侵华战争,新华社的新闻报道活动也随着抗战的展开而辗转变更,北平新华社搬往南京,同时在陕北、武汉、江西等地也成立设立机构,持续开展诸多调查报道。

(3)新中国成立后1948年4月21日,中国新华社成立时颁布了紧急服从政府特派命令。

1949年5月17日,新华社首次以『新华社今日发表新华社总社要闻』的形式,公布中国人民新政府正式实行的消息。

它活跃在新中国发展的序交中,走在时代的前列,先后发表过众多中国历史上著名的新闻文稿和报道,为中国新民主政治和社会主义社会建设事业作出贡献。

(4)改革开放以来新华社在改革开放时期犹如百花齐放,不断向现代信息业深入革新,推广使用当时全新的通讯和记录技术,加强它复印送记工作和政策宣传活动。

以全力建设全球最高水平的一流新闻机构,以及传播技术与业务的不断发展使这家国家门户网站越来越火热。

另外,新华社在这一时期也迅速成为国内新闻界中的领头羊,其从业人员数量在国内也相当稳居前列,该机构在报道艰难问题时的毅力更是令人称赞,一口气成为了中国新闻业尤其是外宣工作的国家工作重点。

三、继续发展(1)走向当今进入21世纪,新华社与时俱进,发展新时刻,引领着中国新闻形势的变化和发展。

新华通讯社简介新华通讯社,简称新华社,是中国国家通讯社和世界性通讯社,是涵盖各种媒体类型的全媒体集团。

现任社长李从军,总编辑何平。

新华社前身是1931年11月7日创建于江西瑞金的“红色中华通讯社”,1937年在陕西延安改为现名。

总部设在北京,下辖国内新闻编辑部(含中央新闻采访中心)、国际新闻编辑部、对外新闻编辑部(含港澳台新闻编辑部)、新闻摄影编辑部、参考新闻编辑部、体育新闻编辑部、经济信息编辑部、音视频新闻编辑部、新华网等采编部门,在全国31个省、自治区、直辖市以及香港特别行政区、澳门特别行政区设有33个分社,在台湾地区派有驻点记者,在中国人民解放军、中国人民武装警察部队设有分支机构,在海外设有亚太、拉美、非洲、中东、欧洲、北美、亚欧7个总分社,并在100多个国家和地区设有分社。

新华社现有工作人员13000多人,还有上千名外国专家和海外雇员。

新闻信息报道是新华社的中心工作,目前已形成多语种、多媒体、多渠道、多层次、多功能的新闻信息发布体系,每天24小时不间断用中文、英文、法文、俄文、西班牙文、阿拉伯文、葡萄牙文和日文8种文字,向世界各地播发文字、图片、图表、音频、视频、网络、手机短信等各类新闻和经济信息产品,日均发稿10000多条,新闻信息用户覆盖世界200多个国家和地区。

新华社编辑出版20多种报刊,主要有:《新华每日电讯》、《参考消息》、《经济参考报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《现代快报》、《现代金报》和《瞭望》、《瞭望东方周刊》、《环球》、《财经国家周刊》、《半月谈》、《中国记者》、《摄影世界》、《世界军事》、《金融世界》、《中华人民共和国年鉴》(中、英文版)等。

新华社是许多国际新闻组织的成员,目前已同世界100多个国家和地区的通讯社或新闻机构签署了新闻交换、人员交流和技术合作等方面的合作协议。

招收应届高校毕业生是新华社补充人才的重要渠道。

每年新华社从全国各大高校招收200名左右毕业生,并为新入社的毕业生提供良好的培训、福利待遇以及个人发展机会,一些新入社的毕业生通过自己的努力,逐渐成长为新华社名记者、名编辑、名翻译、名主持人、名评论员、名分析师,以及新华社营销、技术、管理等各领域的领军人才。

一、撤离延安后分批向太行山涉县转移,会师平山1947年3月,国民党军胡宗南等部25万余人进攻陕甘宁边区,而在陕北战场的人民解放军不足3万人,敌我兵力悬殊。

中共中央和毛泽东作出撤离延安转战陕北的战略决策。

中共中央召开战备会议,对新华社撤出延安和保证广播不中断等工作做了周密部署后,3月14日,新华社开始撤离延安,当晚到达青化砭,后向子长县瓦窑堡战备点进发。

留在延安清凉山的吴冷西等20多位编辑和电台人员坚持到16日晚广播完毕,18日夜撤离。

19日,子长县战备点的电台以“陕北”代替“延安”电头播发新闻,延安新华广播电台改名为陕北新华广播电台继续播音。

根据中央指示,新华社在瓦窑堡兵分三路。

一路原地坚持工作。

3月28日,陕北新华广播电台播完人民解放军在陕北战场上的大胜仗青化砭大捷战报后,开始向太行转移。

3月29日,在河北涉县西戌村的太行临时总社接替了行军中的新华社文字广播。

另一路是廖承志率领新华总社大多数人员,3月20日离开子长县东渡黄河,在晋绥解放区三交镇编成行军序列,号称“昆仑支队”,稍作停留后向太行转移。

后经方山、岚县、静乐、忻县,从原平越过同蒲路,进入晋察冀解放区,在东漂村、西漂村住下休整待命。

6月初接到中央指示即先后分批向太行转移,除钱俊瑞等带领新华社少数人员留在晋察冀解放区参加土改工作外,总社大队人马在7月上旬转移到晋冀鲁豫解放区的涉县,与太行临时总社会合,住在涉县西戌、东戌和沙河三个村。

新华总社重新开始工作后,发出的第一条新闻是刘邓大军在鲁西南举行大反攻的消息。

第三路由范长江率领新华社部分人员,以“四大队”番号编入中央机关队伍转战陕北。

1948年3月23日随中央东渡黄河向西柏坡转移。

同时中央令新华总社从太行涉县北迁,到西柏坡附近,以便直接领导。

4月16日,太行新华总社派出由石西民等率领的先遣队前往平山县,筹备新华总社的迁移事宜。

4月22日,范长江率领的工作队同新华总社派出的先遣队在平山县会合后,成立了筹委会,加速筹备接替太行总社广播的工作。

新华社的产生和发展新华社,全称新华通讯社,是中华人民共和国政府官方的国家通讯社,提供实时文字新闻、经济信息、新闻图片图表等,同时也是中国大陆法定新闻监管机构。

新华社在世界各地有一百多个分社,在中国大陆的每个省、直辖市、自治区都设有分社,有的省、直辖市、自治区还设有支社。

新华社是中文媒体的主要新闻来源之一,同时使用英文、法文、西班牙文、俄文、阿拉伯文和葡萄牙文发稿。

新华通讯社的前身是1931年11月7日在瑞金成立的“红色中华通讯社”,红色中华通讯社简称“红中社”,是临时中央政府机关通讯社,主要为临时中央政府文告、宣言、红军战报和根据地建设消息。

《红色中华报》1931年12月11日在瑞金创刊,是中华苏维埃共和国临时政府机关报,也是我国在人民政权下创办的第一份中央报纸。

《红色中华报》和红色中华通讯社是一家,即同一个机构,担负出版和通讯工作两重任务。

1936年12月12日西安事变发生后,蒋介石被迫接受停止内战,联共抗日的条件,中国开始实现从国内战争到抗日战争的转变。

为了团结各种力量,形成抗日民族统一战线,《红色中华》从1937年1月29日起改名《新中华报》。

红色中华通讯社也于1937年1月改名新华通讯社(简称新华社),但是,新华通讯社与《新中华报》还是两块牌子一个机构,两者同时迁至延安。

新华通讯社社长由临时中央政府西北办事处主席博古兼任,实际工作则由仲华、廖承志等具体负责。

抗战爆发以后,新华社发稿范围逐渐扩大。

当时各抗日民主根据地都为敌人所封锁,党中央的方针政策及有关指示的传达、各抗日根据地的情况与信息交流,在极大程度上都要依靠新华社。

1939年年初,中共中央将新华社与《新中华报》分开,各自成为独立的编辑机构,同属中共中央党报委员会统一领导,结束了报社一家的历史。

新华通讯社的独立发展,标志着烫的新闻通讯事业走向成熟。

新华社改建为独立的新闻通讯机构以后,新任社长向仲华向毛泽东报告新华社人员不足。

经批准后,中央组织部立即抽调了一批人员到新华社担任外电翻译工作。

新华社的历史

中国共产党领导的新闻通讯社,全称新华通讯社。

其前身是红色中华通讯社。

1931年11月7日于江西瑞金成立,和当时中华苏维埃共和国临时中央政府机关报《红色中华》报合二为一。

兼有新闻通讯社和报社的双重作用,它负责向各根据地播放新闻,沟通互相之间的联系,向国民党统治区传送新闻,打破国民党对根据地的新闻封锁

1937年1月,红色中华通讯社改名新华通讯社,社址在延安,同时,建立了第一个分社------西安分社。

1939年初,新华社与新华报分离,成立独立的编辑部,受中共中央党报委员会领导。

1941年5月,中共中央决定,各地报社的通讯部门一律改为新华社分社,形成统一的通讯系统,重大消息由总社发布。

新华社成为中共中央指导各地工作的有力工具。

中共路线,方针,政策的宣传,各地情况的交流很多事通过新华社进行的。

1946年初,新华社总社扩大改组,成立了5个部,还在重庆,北平,南京等地建立了分社。

参考文献引用新华社新华社是中国的国家通讯社,成立于1931年,总部位于北京。

作为中国最具影响力的媒体机构之一,新华社在国内外都享有盛誉。

本文将从新华社的历史、组织结构、新闻报道以及其在中国媒体界的地位等方面进行介绍和分析。

一、新华社的历史新华社成立于1931年,是中国历史最悠久的通讯社之一。

它的创办者是中共中央的秘书长邓颖超和陈云等人。

新华社的成立标志着中国共产党在宣传工作方面进一步加强和扩大了自己的力量。

新华社经历了中国革命、建设和改革的各个时期,始终保持着对中国国家利益和社会发展的高度关注。

二、新华社的组织结构新华社的组织结构相对庞大且完善,包括总编辑部、分社和驻外记者站等多个层级。

总编辑部是新华社的核心机构,负责决策、管理和组织协调工作。

分社是新华社在全国各地设立的分支机构,负责地方新闻的采集和报道。

驻外记者站则是新华社在国外设立的机构,负责报道国际新闻。

三、新华社的新闻报道新华社的新闻报道涵盖了政治、经济、文化、体育等各个领域,以及国内外重要事件和突发事件的报道。

新华社的新闻报道以客观、准确、及时的特点而闻名。

在报道中,新华社始终坚持党的新闻方针,秉持正确的舆论导向,为广大读者提供权威、可信的信息。

四、新华社在中国媒体界的地位新华社在中国媒体界具有重要的地位和广泛的影响力。

作为中国的国家通讯社,新华社是党和政府的喉舌,承担着向国内外发布重要新闻和信息的任务。

新华社的报道被广大媒体和读者广泛引用和传播,对于塑造公众舆论和维护社会稳定起着重要作用。

同时,新华社还积极推动媒体融合和跨媒体经营,不断创新报道方式,提高传媒技术水平。

新华社作为中国的国家通讯社,在长期的发展中积累了丰富的经验和资讯资源。

它始终坚持党的新闻方针,为广大读者提供权威、客观、准确的新闻报道。

新华社凭借其强大的新闻团队和广泛的报道网络,成为中国媒体界的翘楚,为推动中国社会发展和国际交流做出了重要贡献。

新华通讯社简介新华通讯社,简称新华社,是中国国家通讯社和世界性通讯社,是涵盖各种媒体类型的全媒体集团。

现任社长李从军,总编辑何平。

新华社前身是1931年11月7日创建于江西瑞金的“红色中华通讯社”,1937年在陕西延安改为现名。

总部设在北京,下辖国内新闻编辑部(含中央新闻采访中心)、国际新闻编辑部、对外新闻编辑部(含港澳台新闻编辑部)、新闻摄影编辑部、参考新闻编辑部、体育新闻编辑部、经济信息编辑部、音视频新闻编辑部、新华网等采编部门,在全国31个省、自治区、直辖市以及香港特别行政区、澳门特别行政区设有33个分社,在台湾地区派有驻点记者,在中国人民解放军、中国人民武装警察部队设有分支机构,在海外设有亚太、拉美、非洲、中东、欧洲、北美、亚欧7个总分社,并在100多个国家和地区设有分社。

新华社现有工作人员13000多人,还有上千名外国专家和海外雇员。

新闻信息报道是新华社的中心工作,目前已形成多语种、多媒体、多渠道、多层次、多功能的新闻信息发布体系,每天24小时不间断用中文、英文、法文、俄文、西班牙文、阿拉伯文、葡萄牙文和日文8种文字,向世界各地播发文字、图片、图表、音频、视频、网络、手机短信等各类新闻和经济信息产品,日均发稿10000多条,新闻信息用户覆盖世界200多个国家和地区。

新华社编辑出版20多种报刊,主要有:《新华每日电讯》、《参考消息》、《经济参考报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《现代快报》、《现代金报》和《瞭望》、《瞭望东方周刊》、《环球》、《财经国家周刊》、《半月谈》、《中国记者》、《摄影世界》、《世界军事》、《金融世界》、《中华人民共和国年鉴》(中、英文版)等。

新华社是许多国际新闻组织的成员,目前已同世界100多个国家和地区的通讯社或新闻机构签署了新闻交换、人员交流和技术合作等方面的合作协议。

招收应届高校毕业生是新华社补充人才的重要渠道。

每年新华社从全国各大高校招收200名左右毕业生,并为新入社的毕业生提供良好的培训、福利待遇以及个人发展机会,一些新入社的毕业生通过自己的努力,逐渐成长为新华社名记者、名编辑、名翻译、名主持人、名评论员、名分析师,以及新华社营销、技术、管理等各领域的领军人才。