气体击穿理论

- 格式:ppt

- 大小:909.50 KB

- 文档页数:23

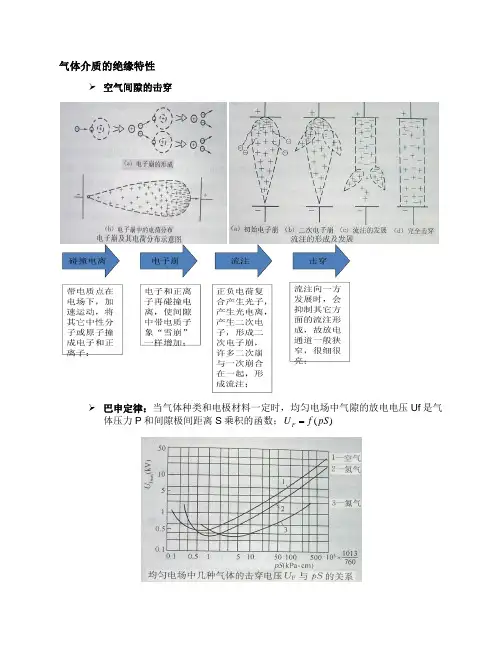

气体介质的绝缘特性空气间隙的击穿巴申定律:当气体种类和电极材料一定时,均匀电场中气隙的放电电压Uf是气体压力P和间隙极间距离S乘积的函数;)(pSUfF电场是否均匀对空气间隙击穿电压的影响•气体间隙的直流击穿电压和极性效应冲击电压下空气间隙的击穿电压影响气体间隙击穿电压的各种因素•气体状态:密度大,击穿电压会升高;密度小,击穿电压会降低,密度太小,也降低;气压与温度通过对密度的影响,影响击穿电压;气压越大,击穿电压越高;温度增大,击穿电压增大•电压作用时间:均匀电场,击穿电压与电压波形、电压作用时间无关;极不均匀电场,雷电冲击击穿电压比工频冲击电压高得多;极不均匀电场,操作冲击电压,如果波前时间T1与间隙S比,处于临界波前时间T0附近,则可能低于工频冲击击穿电压;•电压的极性:均匀电场,击穿电压与电压极性无关;极不均匀电场,当棒为正极时,直流击穿电压与工频冲击电压接近相等;极不均匀电场,当棒为负极时,直流击穿电压远高于工频冲击电压;•电场均匀程度:电场越均匀,击穿电压高•电极材料与光洁:表面不易发射电子,击穿电压高;表面光洁,击穿电压高;•不同气体类型:卤素元素气体,击穿电压比空气高几倍;SF6气体的绝缘特性•SF6在普通状态下,无色、无嗅、无毒、不燃的惰性气体;相对密度是空气的5倍;电气绝缘强度是空气的2.3-3倍;灭弧性能是空气的100倍•气体的压力:气压越大,击穿电压越高•电场均匀程度:均匀电场中,提高气压,能显著提高击穿电压•气液状态:防止出现液态;压力越高,液化温度越高;如:20℃表压为0.1MP的SF6气体,-63 ℃液化; 20℃表压为0.45MP的SF6气体,-40 ℃液化气体放电的不同形式:与气体压力、电极形状、电场强度有关•辉光放电:压力小,真空中;放电电流密度小,放电区域占放电管电极间整个空间•电弧放电:压力增大--1个大气压以上;放电电流密度大,温度高,亮而细长放电弧道,弧道电阻小,似短路•火花放电:放电回路阻抗大,放电时断时续;外电路阻抗大,压降大,间隙多次被击穿•电晕放电:极不均匀电场环境中;空气间隙电场极不均匀,在电极附近强电场处出现的局部空气游离发光现象,电流小,整个空气间隙并未击穿,仍能耐受电压作用•刷状放电:电晕放电后压力增大,产生刷状放电;从电晕电极间产生许多明亮的细小放电通道;压力再大,整个间隙击穿,形成电弧放电或火花放电•气体中固体介质沿表面放电:与绝缘物表面状况、污染程度、电场分布等有关•固体绝缘表面光洁度:表面的损伤或毛刺,引起沿面电阻分布不均匀,使电场分布不均匀,电场强的地方首先放电,整体沿面放电电压降低•大气湿度和绝缘物吸潮:空气潮湿,绝缘物表面吸收潮气形成水膜;水中离子,在电场作用下,向电极积聚,使电极电场加强并放电•导体与绝缘物结合程度: 结合不好,形成气隙;气隙中电场分布比固体强,首先发生电晕放电•电场分布的影响: 在电场分布最强的地方,空气首先发生游离,产生电晕,使沿面放电电压降低二、固体介质的绝缘特性固体电介质的种类及其特性•天然材料:木材、云母、石棉、橡胶•人造材料:电瓷、玻璃、电木、塑料•有机物:木材、橡胶•无机物:电瓷、玻璃固体绝缘击穿的三种形式电压高于临界值后,电流剧增,电介质不耐压,失去绝缘;固体介质在击穿过程中,熔化或烧焦,形成机械损伤。

气体介质的击穿现象气体介质的击穿现象是指在一定电压条件下,气体中产生了电击穿现象。

电击穿是指在高电场强度作用下,气体中原本绝缘的状态被突破,导致气体成为导电状态。

本文将从气体击穿的定义、机理、影响因素和应用等方面进行详细论述,并探讨当前相关研究和趋势。

一、气体击穿的定义气体击穿是指当电压达到一定临界值时,气体中的原子或分子被电场加速并与其他粒子碰撞,导致气体发生电离现象,产生局部的导电通道。

这个电离过程可以是从阴极向阳极的电子流(电子击穿)或者从阳极向阴极的离子流(离子击穿)。

二、气体击穿的机理气体击穿是由复杂的物理和化学过程导致的,其机理主要包括以下几个方面:1. 离子化机制:电场加速下,气体中的原子或分子产生离子化,形成自由电子和离子。

2. 碰撞机制:离子与原子、分子碰撞后产生电离级联形成更多的离子和自由电子。

3. 电子减速机制:自由电子与气体分子碰撞后产生电子减速,使其能量转移给其他分子。

4. 穿透机制:产生的离子和自由电子在电场作用下穿越气体并形成导电通道。

三、气体击穿的影响因素气体击穿现象受到多种因素的影响,主要包括以下几个方面:1. 电场强度:电场强度越高,气体击穿越早。

2. 气体性质:不同气体具有不同的击穿电压和击穿场强度。

例如,质子型气体(氢气、氦气)的击穿电压要比电子型气体(氮气、氧气)低。

3. 气体压力:气体的击穿电压随着压力的增加而降低。

当气体压力较低时,击穿电压较高。

4. 温度:温度对气体击穿电压的影响与气体性质有关。

一般情况下,温度越高,击穿电压越低。

四、气体击穿的应用气体击穿现象在科学研究和工程应用中具有重要作用,主要应用于以下领域:1. 电力系统:用于判断电力设备(变压器、绝缘子、电缆等)的耐压性能,以保证电力系统的安全运行。

2. 气体放电灯:例如氖灯、气体放电显示器等,利用气体击穿的特性来产生光电效应。

3. 气体保护:在工业生产过程中,气体击穿可用于保护设备和人员的安全,如气体绝缘断路器等。

第5章电介质的击穿气体电介质的击穿液体电介质的击穿固体电介质的击穿¾电介质的击穿介质发生击穿时,通过介质的电流剧烈地增加,通常以介质伏安特性斜率趋向于∞(即dI/dU=∞)——击穿发生的标志。

¾击穿电压¾击穿场强:电介质的击穿场强是电介质的基本电性能之一,它决定了电介质在电场作用下保持绝缘性能的极限能力。

5.1 气体电介质的击穿¾正常气体中的载流子(离子和电子)在外电场作用下迁移,形成电流电流随电压增加而增加电离产生的载流子来不及复合,全部到达电极气体中出现碰撞电离,载流子浓度增大,电流不再保持恒定而迅速上升载流子数剧增,气体中的电流无限增大(dI/dU→∞)——丧失绝缘性能。

气体击穿(气体放电):气体由绝缘状态变为良导电状态的过程。

击穿场强:均匀电场中击穿电压与气体间隙距离之比.击穿场强反映了气体耐受电场作用的能力,即气体的电气强度。

平均击穿场强:不均匀电场中击穿电压与间隙距离之比称¾气体发生击穿时除电流剧增外,通常还伴随有发光及发热等现象。

5.1.1 均匀电场中气体击穿的理论1.气体击穿的汤逊(Townsend)理论电子崩形成过程(电子倍增过程)(1)电子崩与电流倍增外界电离因子在阴极附近产生了一个初始电子,如果空间电场强度足够大,该电子在向阳极运动时就会引起碰撞电离,产生一个新的电子,初始电子和新电子继续向阳极运动,又会引起新的碰撞电离,产生更多的电子。

α如电离系数为,则从阴极出发的一个电子,行经单位距离后增加为2α个电子。

类似雪崩似地发展,这种急剧增大的空间电子流被称为电子崩。

电子崩模型右图所示,在电子崩发展过程中,崩头最前面集中着电子,其后直到崩尾是正离子。

在强电场中出现电子崩α的过程称为过程。

这样的放电依赖于外界条件的,也称为非自持放电.(2)气体的自持放电实验发现,当气隙不太宽时,放电与电极材料有关,因而导致考虑γ过程的作用,由γ过程和过程一起来决定气隙中的电流。

高电压知识点汇总一、气体放电的基本概念。

1. 气体放电。

- 气体中流通电流的各种形式统称为气体放电。

在正常状态下,气体是良好的绝缘体,但在一定条件下(如高电压、强电场等),气体中会出现导电现象。

- 气体放电可分为自持放电和非自持放电。

非自持放电需要依靠外界电离因素(如紫外线、宇宙射线等)才能维持导电;自持放电一旦形成,即使外界电离因素消失,放电仍能持续。

2. 汤逊理论。

- 适用于低气压、短间隙均匀电场中的气体放电。

- 主要观点:电子崩和正离子撞击阴极产生二次电子发射是气体自持放电的主要机制。

- 汤逊第一电离系数α:表示一个电子在沿电场方向运动1cm的过程中与气体分子发生碰撞电离的次数。

- 汤逊第二电离系数β:表示一个正离子撞击阴极表面时产生的二次电子数。

- 根据汤逊理论,自持放电的条件为:e^α d=1+(α)/(β)(d为电极间距)。

3. 流注理论。

- 适用于高气压、长间隙、不均匀电场中的气体放电。

- 主要观点:电子崩发展到足够强时,电子崩中的空间电荷会使电场发生畸变,产生局部强电场,从而引发光电离,形成流注。

流注不断发展贯穿两极间的间隙,导致气体击穿。

- 与汤逊理论的区别:汤逊理论没有考虑空间电荷对电场的畸变作用,而流注理论强调了空间电荷和光电离在放电过程中的重要性。

二、液体和固体介质的电气特性。

1. 液体介质的电气特性。

- 极化。

- 液体介质在电场作用下会发生极化现象。

极化类型主要有电子式极化、离子式极化和偶极子极化。

- 电子式极化:电子云相对于原子核的位移产生的极化,其特点是极化建立时间极短(10^-15sim10^-16s),极化过程中不消耗能量。

- 离子式极化:离子晶体中正负离子在电场作用下的相对位移产生的极化,建立时间约为10^-13s,极化过程中也基本不消耗能量。

- 偶极子极化:极性分子在电场作用下沿电场方向取向产生的极化,建立时间较长(10^-10sim10^-2s),极化过程中消耗能量。

气体击穿实验报告气体击穿实验报告引言气体击穿是一种重要的物理现象,它在许多领域都具有广泛的应用。

本实验旨在研究气体击穿的特性,并探讨其对电场强度、气体种类和压力的依赖关系。

通过实验数据的收集和分析,我们可以更好地理解气体击穿的机理,为相关领域的应用提供理论依据。

实验方法我们使用了一套标准的实验装置,包括一个电源、两个平行金属板和一个气体室。

在实验中,我们首先固定金属板的间距,并将气体室充满待测试的气体。

然后,我们通过调节电源的输出电压来改变电场强度,并记录下气体击穿时的电压值。

实验中,我们选取了不同的气体种类和压力,以观察其对气体击穿特性的影响。

实验结果与讨论1. 电场强度与气体击穿电压的关系我们首先固定气体种类和压力,改变电场强度,记录下气体击穿时的电压值。

实验数据显示,随着电场强度的增加,气体击穿电压呈现出明显的下降趋势。

这是因为在较高的电场强度下,气体分子受到的电场力更大,电子的加速度增加,从而更容易发生电离和击穿现象。

2. 气体种类对气体击穿特性的影响我们保持电场强度和压力不变,分别使用不同的气体进行实验,并记录下气体击穿电压。

实验结果表明,不同的气体种类对气体击穿特性有显著影响。

在相同的电场强度下,气体击穿电压的大小顺序为:氦气 > 氮气 > 氧气。

这是因为不同气体的原子结构和分子间相互作用不同,从而导致其电离和击穿特性的差异。

3. 压力对气体击穿特性的影响我们选择一种气体,并保持电场强度不变,改变气体的压力,记录下气体击穿电压。

实验结果显示,随着气体压力的增加,气体击穿电压呈现出上升的趋势。

这是因为在较高的气体压力下,气体分子之间的碰撞频率增加,电子与分子碰撞的概率也增加,从而使气体击穿电压升高。

结论通过以上实验结果的分析,我们得出以下结论:1. 电场强度对气体击穿电压有显著影响,电场强度越大,气体击穿电压越低。

2. 不同的气体种类对气体击穿特性有明显差异,氦气的气体击穿电压最低,氧气的气体击穿电压最高。

气体击穿理论影响气体击穿的主要因素:1、电场分布2、电压种类3、气体状态气体放电形式根据气体压力、电源功率、电极形状等因素的不同,击穿后气体放电可具有多种不同形式:1、辉光放电2、电弧放电3、火花放电4、电晕放电1、辉光放电辉光放电的特点:电流密度较小,放电区域通常占据整个空间;管端电压较高,不具有短路的特性。

2、电弧放电电弧放电的特点:电流密度很大,管端电压很低,具有短路的特性。

3、火花放电气体击穿后总是形成收细的发光放电通道,而不再扩散于间隙中的整个空间,称为火花放电。

4、电晕放电电极附近电场最强处出现放电现象称为电晕放电。

发生电晕放电时,气体间隙的大部分尚未丧失绝缘性能,放电电流很小,间隙仍能耐受电压的作用。

气体中带电质点的产生气体分子的电离:碰撞电离;光电离;热电离碰撞电离:在电场作用下,电子被加速而获得动能,当电子从电场获得的动能等于或大于气体分子的电离能时,就有可能因碰撞而使气体分子发生电离,分裂为电子和正离子。

光电离:光辐射引起的气体分子的电离过程称为光电离热电离:由分子热运动引起的气体分子的电离。

负离子的形成和电负性气体负离子的形成:电子和气体分子碰撞非但没有电离出新电子,反而是碰撞电子附着于分子,形成了负离子。

电负性气体:能够在电子碰撞过程中形成负离子气体,称为电负性气体。

金属的表面电离金属表面电离:电子从金属表面逸出的过程。

金属表面电离的主要形式:1、正离子碰撞阴极;2、光电效应;3、场致发射;4、热电子放射。

带电质点的消失1、带电质点在电场作用下作定向运动,从而消失于电极(造成电流);2、带电质点的扩散;3、带电质点的复合气体击穿的发展过程(汤逊气体放电理论)图2-5 气体放电试验电路示意图图2-6 气体放电过程中电流与电压的关系为了比较各种结构的电场的不均匀程度,引入电场不均匀系数f,它是最大场强Emax 和平均场强Eav的比值。

根据放电的特征,大致可以做如下区分:不均匀系数f<2 时,属于稍不均匀电场;不均匀系数f>4 后,属于极不均匀电场;不均匀系数2<f<4 时,稍不均匀到极不均匀的过渡区域,属于不均匀电场。

2019年高电压绝缘复习一.题型1填空(30空30分)2简答(7题70分)二.题库第二章:气体击穿理论分析和气体间隙绝缘1.气体放电的五种形式及其特点:辉光放电:电弧放电:火花放电:电晕放电:刷状放电:注意:电晕放电、刷状放电时气隙未击穿,而辉光放电、火花放电、电弧放电均指击穿后的放电现象,且随条件不同,这些放电现象可相互转换。

2.质点产生四种形式:(1)气体分子本身发生电离①光电离:光辐射引起的气体分子的电离过程。

外光源(紫外线照射)/激励态原子回到基态/正负离子的复合。

②碰撞电离:由于质点碰撞所引起的电离过程。

(主要是电子碰撞电离)。

是气体中产生带电粒子的最重要的方式。

分级电离时能量小于上式。

分析气体放电发展过程时,往往只考虑电子所引起的碰撞电离。

③热电离:因气体热状态引起的电离过程。

热电离实质上是热状态下碰撞电离和光电离的综合。

(2)气体中的固体或液体金属发生表面电离④表面电离:金属表面电离比气体空间电离更易发生。

阴极表面电离在气体放电过程中起着相当重要的作用。

电极表面电离按外加能量形式的不同,可分为四种形式:①正离子撞击阴极表面②光电子发射(光电效应)③热电子发射④强场发射(冷发射)3.质点消失三种形式:①电场作用定向移动消失于电极形成电流。

②扩散:在热运动的过程中,粒子从浓度较大的区域运动到浓度较小的区域,从而使每种粒子的浓度分布均匀化的物理过程。

特点:气压越低,温度越高,扩散进行的越快。

电子的热运动速度大、自由行程长度大,其扩散速度也要比离子快得多。

③带电粒子的复合,气体中带异号电荷的粒子相遇而发生电荷的传递与中和,还原为分子的过程。

带电粒子的复合过程中会发生光辐射,这种光辐射在一定条件下又成为导致电离的因素参与复合的粒子的相对速度越大,复合概率越小。

通常放电过程中离子间的复合更为重要带电粒子浓度越大,复合速度越大,强烈的电离区也是强烈的复合区。

4.汤逊放电:特点:电子的碰撞电离(α过程)和正离子(γ过程)撞击阴极造成的表面电离起主要作用。

帕邢定律总结了击穿电压和间隙帕邢定律,也叫帕斯琴定律,是气体放电中涉及到的一个重要物理现象。

它描述了气体放电的击穿电压与间隙距离的关系。

这个定律是由德国物理学家卡尔·帕邢于19世纪末发现的,对于气体放电和等离子体的研究具有重要意义。

当两电极之间的距离减小到一定程度时,在强电场的作用下,气体中的电子会被加速到能够穿过气体的绝缘层,从而使电流得以通过。

这个现象称为气体放电。

帕邢定律指出,气体放电的击穿电压与间隙距离之间存在一定的关系。

具体来说,帕邢定律可以表述为:在相同的条件下,气体放电的击穿电压与间隙距离的平方根成正比。

换句话说,当间隙距离增加一倍时,击穿电压将增加约44%。

这一结论可以通过实验数据得到验证。

例如,当电极之间的距离从1毫米增加到2毫米时,击穿电压将从约300伏增加到约440伏。

如果再增加电极距离到3毫米,击穿电压将进一步增加到约530伏。

这些数据与帕邢定律的预测相符。

帕邢定律的数学表达式为:U = k * sqrt(d),其中U是击穿电压,d是间隙距离,k是常数。

这个公式简洁地表达了击穿电压与间隙距离之间的关系。

在实际应用中,帕邢定律对于高压设备的设计和制造具有重要的指导意义。

例如,在设计变压器、电容器等高压电器的绝缘结构时,必须考虑间隙距离与击穿电压的关系,以确保设备的安全运行。

同时,帕邢定律也是等离子体物理、高电压技术等领域研究的重要基础。

此外,随着科技的发展和研究的深入,人们发现帕邢定律还有许多未被完全揭示的奥秘和需要进一步探讨的问题。

例如,在不同的气体种类、气压、电极材料和形状等条件下,帕邢定律的表现形式和适用范围可能会有所不同。

此外,对于高电压、强电流等极端条件下的气体放电现象,帕邢定律的解释和预测能力也可能会受到限制。

因此,未来的研究需要进一步拓展和完善帕邢定律的理论基础和实验验证,以期在更广泛的应用领域中发挥其指导作用。

同时,也需要加强与其他学科领域的交叉融合,共同推动气体放电和等离子体研究的深入发展。