高电压-气体间隙的击穿强度

- 格式:ppt

- 大小:2.22 MB

- 文档页数:19

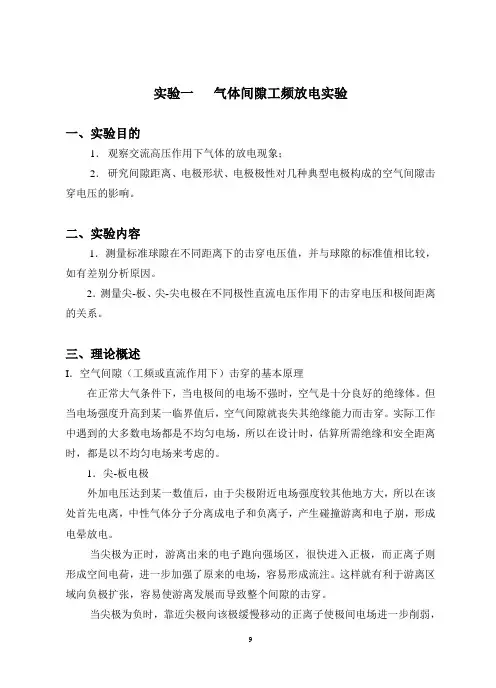

实验一气体间隙工频放电实验一、实验目的1.观察交流高压作用下气体的放电现象;2.研究间隙距离、电极形状、电极极性对几种典型电极构成的空气间隙击穿电压的影响。

二、实验内容1.测量标准球隙在不同距离下的击穿电压值,并与球隙的标准值相比较,如有差别分析原因。

2.测量尖-板、尖-尖电极在不同极性直流电压作用下的击穿电压和极间距离的关系。

三、理论概述I.空气间隙(工频或直流作用下)击穿的基本原理在正常大气条件下,当电极间的电场不强时,空气是十分良好的绝缘体。

但当电场强度升高到某一临界值后,空气间隙就丧失其绝缘能力而击穿。

实际工作中遇到的大多数电场都是不均匀电场,所以在设计时,估算所需绝缘和安全距离时,都是以不均匀电场来考虑的。

1.尖-板电极外加电压达到某一数值后,由于尖极附近电场强度较其他地方大,所以在该处首先电离,中性气体分子分离成电子和负离子,产生碰撞游离和电子崩,形成电晕放电。

当尖极为正时,游离出来的电子跑向强场区,很快进入正极,而正离子则形成空间电荷,进一步加强了原来的电场,容易形成流注。

这样就有利于游离区域向负极扩张,容易使游离发展而导致整个间隙的击穿。

当尖极为负时,靠近尖极向该极缓慢移动的正离子使极间电场进一步削弱,这样游离区域难于向正极发展,不容易形成流注。

结果在同一间隙距离下后者比前者的击穿电压高很多。

至于起晕电压,由于负尖易于发射电子,容易形成自持的电晕放电,而正尖只有依靠空间光电离的作用才能形成自持的电晕放电。

故负尖极的电晕起始电压略低于正尖的电晕起始电压。

2.尖-尖电极放电同时由两个尖端开始,放电由正尖向负尖发展。

将尖-板电极与尖-尖电极的情况进行比较,由于尖-板之间的电容稍大于棒棒之间的电容,所以在同一电压作用下,当间隙距离相同时,尖-板间隙中的电荷密度大,最大电场强度也较高。

显然,尖-尖间隙的放电电压要高于正尖—负板的放电电压,但由于尖-尖间隙中正离子形成的空间电荷有利于放电的发展,故其放电电压又低于负尖—正板的放电电压。

第一章气体放电的基本物理过程基本内容和知识点带电粒子的产生和消失电子崩自持放电及其条件汤逊理论和流注理论不均匀电场中的放电过程电子崩:设外界电离因子在阴极附近产生了一个初始电子,如果空间的电场强度足够大,那么该电子在向阳极运动时就会引起碰撞电离,产生一个新电子,初始电子和新电子继续向阳极运动,又会引起新的碰撞电离,产生出更多的电子。

依次类推,电子将按几何级数不断增多,像雪崩似地发展,因而这种急剧增大的空间电子流被称为电子崩。

电子崩过程是汤逊理论、流注理论的共同基础。

气体游离的类型主要有哪几种?试作解释。

答气体游离的类型有 4 种,具体为:(1)碰撞游离:电子在电场作用下加速向阳极运动的过程中,获得足够的能量,运动加快并不断与途中其他中性原子发生碰撞,从而激发出自由电子。

这种由于碰撞而产生游离的形式称为碰撞游离。

(2)光游离:正、负带电粒子复合时,都以光子的形式释放出能量,其他中性原子内的电子吸收此能量后变为自由电子。

这种由于光辐射而产生游离的形式称为光游离。

(3)热游离:在高温下,气体内的各种粒子动能增加,当动能超过一定值时,粒子相互碰撞而产生游离。

这种由气体热状态引起的游离方式称为热游离。

(4)表面游离气体中带电粒子的消失有哪几种形式?答气体中带电粒子的消失有以下几种形式:(1)在电场驱动下作定向运动,在到达电极时,消失于电极上而形成外电路中的电流;(2)因扩散现象而逸出气体放电空间;(3)复合。

气体放电的基本特点是什么?解释气体放电现象常用的理论有哪两个?答(1)气体放电的基本特点是:在外电场作用下,气体间隙中带电粒子数增加,气隙击穿时,其中带电粒子数剧增,而在撤去外电场后,气体间隙中带电粒子又消失并恢复其原有的绝缘强度。

(2)解释气体放电现象常用的理论是:汤逊理论和流注理论。

什么叫流注?流注形成的条件是什么?答(1)初始电子崩头部成为辐射源后,就会向气隙空间各处发射光子而引起光电离,如果这时产生的光电子位于崩头前和崩尾附近的强场区内,那么它们所造成的二次电子崩将以大得多的电离强度向阳极发展或汇入崩尾的正离子群中。

高电压技术-名词解释题绝缘配合:综合考虑系统中可能出现的各种过电压、保护装置特性及设备的绝缘特性,确定设备的绝缘水平及其使用,从而使设备绝缘故障率或停电事故率降低到经济上和运行上可以接受的水平。

吸收比:指被试品加压60秒时的绝缘电阻与加压15秒时的绝缘电阻之比。

雷击跳闸率:指每100KM线路每年由雷击引起的跳闸次数。

雷暴日:指某地区一年四季中有雷电放电的天数,一天中只要听到一次及以上雷声就是一个雷暴日。

伏秒特性:对某一冲击电压波形,间隙的击穿电压和击穿时间的关系称为伏秒特性。

气体击穿:气体由绝缘状态变为导电状态的现象称为击穿。

耐雷水平:雷击时线路绝缘不发生闪络的最大雷电流幅值。

自恢复绝缘:发生击穿后,一旦去掉外加电压,能恢复其绝缘性能的绝缘。

输电线路耐雷水平:雷击时线路绝缘不发生闪络的最大雷电流幅值。

进线段保护:进线段保护就是在接近变电所1~2km的一段线路上架设避雷线谐振过电压:当系统进行操作或发生故障时,某一回路自振频率与电源频率相等时,将发生谐振现象,导致系统中某些部分(或设备)上出现的过电压。

电气距离:避雷器与各个电气设备之间不可避免地要沿连接线分开一定的距离。

绝缘配合:就是综合考虑电气设备在系统中可能承受的各种作用电压,合理地确定设备必要的绝缘水平,达到在经济上和安全运行上总体效益最高的目的。

自持放电:不需要靠外界电力因数的作用,由放电过程本身就可以不断地供给引起后继电子崩的二次电子。

雷电日和雷电小时:雷电日是该地区1年中有雷电的天数。

雷电小时是该地区1年中有雷电的小时数。

击杆率.雷击杆塔次数与雷击线路总次数之比。

50%冲击放电电压U50% :放电概率为50%时的冲击放电电压避雷线的保护角指避雷线和外侧导线的连线与避雷线的垂线之间的夹角,用来表示避雷线对导线的保护程度。

保护角愈小,避雷线就愈可靠地保护导线免遭雷击。

接地电阻接地装置对地电位u与通过接地极流入地中电流i的比值称为接地电阻。

⾼电压技术复习总结第2章⽓体放点的基本物理过程(这章⽐较重要,要记得知识点很多,要认真看)在第⼆章标题下⾯有⼀句话“与固体和液体相⽐·········”(1.电离是指电⼦脱离原⼦的束缚⽽形成⾃由电⼦、正离⼦的过程.电离是需要能量的,所需能量称为电离能Wi(⽤电⼦伏eV表⽰,也可⽤电离电位Ui=Wi/e表⽰)2.根据外界给予原⼦或分⼦的能量形式的不同,电离⽅式可分为热电离、光电离、碰撞电离(最重要)和分级电离。

3.阴极表⾯的电⼦溢出:(1)正离⼦撞击阴极:正离⼦位能⼤于2倍⾦属表⾯逸出功。

(2)光电⼦发射:⽤能量⼤于⾦属逸出功的光照射阴极板。

光⼦的能量⼤于⾦属逸出功。

(3)强场发射:阴极表⾯场强达到106V/cm(⾼真空中决定性)(4)热电⼦发射:阴极⾼温4.⽓体中负离⼦的形成:电⼦与⽓体分⼦或原⼦碰撞时,也有可能发⽣电⼦附着过程⽽形成负离⼦,并释放出能量(电⼦亲合能)。

电⼦亲合能的⼤⼩可⽤来衡量原⼦捕获⼀个电⼦的难易,越⼤则越易形成负离⼦。

负离⼦的形成使⾃由电⼦数减少,因⽽对放电发展起抑制作⽤。

SF6⽓体含F,其分⼦俘获电⼦的能⼒很强,属强电负性⽓体,因⽽具有很⾼的电⽓强度。

5.带点质点的消失:(1)带电质点的扩散:带电质点从浓度较⼤的区域向浓度较⼩的区域的移动,使带电质点浓度变得均匀。

电⼦的热运动速度⾼、⾃由⾏程⼤,所以其扩散⽐离⼦的扩散快得多。

(2)带电质点的复合:带异号电荷的质点相遇,发⽣电荷的传递和中和⽽还原为中性质点的过程,称为复合。

带电质点复合时会以光辐射的形式将电离时获得的能量释放出来,这种光辐射在⼀定条件下能导致间隙中其他中性原⼦或分⼦的电离。

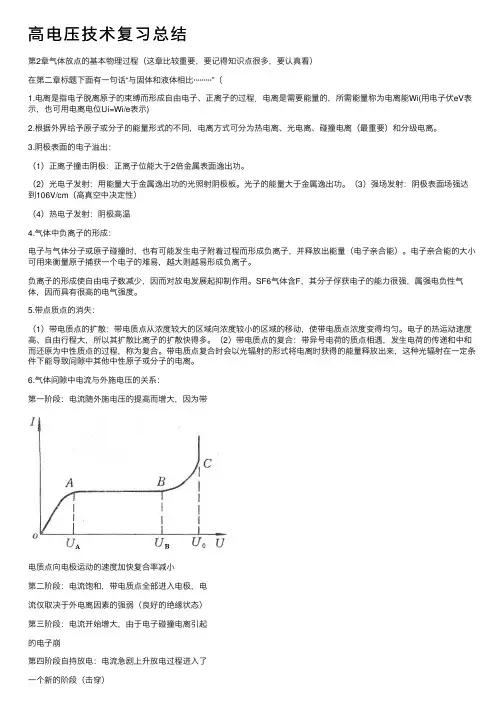

6.⽓体间隙中电流与外施电压的关系:第⼀阶段:电流随外施电压的提⾼⽽增⼤,因为带电质点向电极运动的速度加快复合率减⼩第⼆阶段:电流饱和,带电质点全部进⼊电极,电流仅取决于外电离因素的强弱(良好的绝缘状态)第三阶段:电流开始增⼤,由于电⼦碰撞电离引起的电⼦崩第四阶段⾃持放电:电流急剧上升放电过程进⼊了⼀个新的阶段(击穿)外施电压⼩于U0时的放电是⾮⾃持放电。

高电压技术辅导资料三主题:第一章介子在强电场下的特性(第7-8节)学习时间:2013年10月14日-10月20日内容:我们这周主要学习第一章第七、八节“各种电压作用下气隙的特性”、“大气条件对空气间隙击穿电压的影响及提高气体介质强度的方法”的相关内容。

希望通过下面的内容能使同学们加深对气隙放电的理解以及了解大气环境下的击穿电压和提高气体介质强度的方法。

第七节各种电压作用下气隙的特性(1)概述气体间隙的击穿电压和电场分布、电压种类都有很大关系。

也就是说气隙的击穿特性取决于电场形式和外加电压类型。

通常,有如下划分:电场形式:均匀电场,稍不均匀电场,极不均匀电场。

在间隙距离相同的情况下,通常电场越均匀,击穿电压越高。

外加电压类型:直流电压稳态电压工频交流电压雷电过电压冲击电压操作过电压(2)均匀电场气隙的击穿在均匀电场中,不存在极性效应,起始场强等于击穿场强。

直流、工频、冲击电压作用下的击穿电压相同,击穿电压分散性很小。

空气间隙的击穿电压经验公式:Ub=24.55δd+6.4(δd)0.5 kVUb-击穿电压峰值,kVδ-空气的相对密度d-间隙距离,cm间隙距离比较小(d=1 ~10cm)时,可以用这个经验公式估算,均匀电场中空气的电气强度大致为Eb=30kV/cm(3)稍不均匀电场与均匀电场相似,一旦出现局部放电,立即导致整个间隙的完全击穿。

稍不均匀电场中直到击穿为止不发生电晕;电场不对称时,极性效应不明显(但是存在)。

直流击穿电压、工频击穿电压(幅值)、50%冲击击穿电压基本上相等,击穿电压的分散性质也不大。

该电场中,电场越均匀,相同间隙距离下的击穿电压越高,其极限是均匀电场中的击穿电压。

该电场中,不能形成稳定的电晕放电,电晕起始电压就是其击穿电压,所以负极性下击穿电压略低于正极性下的数值(可参见上一周内容的极性效应相关内容)。

(4)极不均匀电场在极不均匀电场中,有持续的局部放电,空间电荷积累导致显著的极性效应。

空气间隙的击穿电压1. 引言空气间隙的击穿电压是指在一定条件下,当电场强度达到一定数值时,空气中会发生放电现象,形成导电通道。

这种现象被称为击穿,而此时的电场强度称为击穿电压。

空气间隙的击穿电压是研究和应用高压、高电场领域的重要参数之一。

2. 空气间隙的基本特性空气作为一种绝缘体,在正常情况下具有较高的绝缘性能。

然而,在某些情况下,如高压条件下或存在缺陷时,空气会发生击穿现象。

空气间隙的基本特性可以通过以下几个方面来描述:2.1 击穿机理空气中发生击穿过程主要涉及两个因素:自由电子产生和离子化过程。

当存在足够大的电场强度时,自由电子会被加速并与原子碰撞产生新的自由电子和离子。

这些自由电子和离子进一步加速,并引发更多碰撞和离子化反应,最终形成导电通道。

2.2 影响因素空气间隙的击穿电压受到多种因素的影响,包括: - 气体性质:空气中的成分和含湿量会影响击穿电压。

通常情况下,纯净干燥的空气具有较高的击穿电压。

- 电极形状和距离:电极之间的距离越小,击穿电压越低。

不同形状和尺寸的电极也会对击穿电压产生影响。

- 温度:温度升高会导致空气分子动能增加,从而降低击穿电压。

- 外加场强:外加场强越大,击穿电压越低。

2.3 击穿模式空气间隙在发生击穿时可以出现不同的模式,常见的模式包括均匀场击穿、不均匀场击穿和表面放电等。

不同模式下的击穿特性也有所差异。

3. 空气间隙的测量方法为了研究和应用空气间隙的击穿特性,需要进行相应的测量。

常见的空气间隙击穿电压测量方法包括:3.1 直流电压法直流电压法是最简单、常用的测量方法之一。

通过逐渐增加外加直流电压,观察击穿发生的电压值,即可得到空气间隙的击穿电压。

3.2 脉冲电压法脉冲电压法通过施加脉冲状的高电压信号,观察在不同脉冲幅值下的击穿情况,从而确定击穿电压。

3.3 正弦交流电压法正弦交流电压法通过施加正弦形式的交流高电压信号,观察在不同频率和幅值下的击穿现象,得到空气间隙的击穿特性。